诊断和检验信息在临床用药决策中的应用价值*

干 润,张剑萍,霍 炎,杨全军,郭 澄

(上海交通大学附属第六人民医院,上海 200233)

目前,我国医疗事件中,原本应当肩负医嘱审核、用药交代、合理用药的药师,由于多方因素限制,往往不能充分发挥专业技术特长[1]。当前形势下,“传统”药师如何转型迫在眉睫,药师参与临床工作已大势所趋。在美国,临床药师最基本的工作内容是医嘱审核,该环节是药师不可或缺的价值保障[2]。2018年6月发布的《医疗机构处方审核规范》中明确规定,所有处方均应经审核通过后方可进入划价收费和调配环节。药师成了处方审核工作的第一责任人,而处方审核成为其日常工作的重中之重[3]。《处方管理办法》也强调了药师在处方审核中的责任与义务,明确指出药师应当对处方用药的适宜性进行审核。然而,临床药师队伍人员的缺乏及旧培养模式“重理论轻实践”的弊端,难以保证安全、有效、经济、合理地指导临床用药。因此,除了提高自身的“硬件”实力以外,利用计算机信息化技术辅助药师提升药学服务质量势在必行[4-6]。

1 等级认证推动药学信息化建设

在大型三甲医院,每天会发生成千上万条处方医嘱,仅靠药师手工审方不现实,故我院药剂科积极推进药学信息化及自动化建设[7-8]。2016年11月,我院正式启动美国医疗信息与管理系统学会(HIMSS)6级认证的等级评审,以评价医疗机构的信息化建设水平。HIMSS 6级要求医疗机构至少在一个病区部署包含结构化模板的完整医疗文档,能够应用高级临床决策支持系统,为所有临床工作提供基于临床指南和结果相关的提示,且具有完整的医学影像信息系统,可通过网络查看医疗影像,完全取代胶片。该项目为全面建设药学信息化提供了有利条件,其中实现临床用药决策支持功能是关键。用药决策功能是指运用临床知识和患者基本信息,结合诊断、检验数据,采用软件智能系统对药品的用法用量、适应证和禁忌证、相互作用、配伍、特殊人群(孕产妇、儿童、老人、肝肾功能异常者等)及特殊药品(化疗药、高危药、精麻毒药)限制进行快速分析判断,并对潜在医疗差错给予有效提示和拦截,以保障合理用药,其涵盖合理用药干预、事前审方、处方点评等[9-12]。

2 诊断与检验信息结构化

在用药决策功能开发前期,系统端发现部分规则无干预记录,如某些药品仅适用于某疾病,或是对于某类人群、某种病史存在使用禁忌;另外,部分检验指标对于一些药品的使用同样不可或缺,指标的具体数值影响药品的剂量、频次、适用性等。为此,通过对接医院信息系统(HIS),将住院患者的诊断和原始检验数据以患者为单位整合起来,挖掘数据间的内在联系,并写入规则,保证计算机能识别和提取特定信息,在一定程度上体现了诊断和检验信息结构化在合理用药中的价值。

最大限度地减少医疗差错,避免医疗纠纷是用药决策功能开发的初衷。临床医师录入的诊断名称可能与药品说明书的适应证不一致,多种疾病也可能关联到同一个关键词,为了在干预医嘱时快速、准确地匹配患者诊断结果,系统端通过收集既往碎片化的诊断信息建立适应证关联数据组,以确保触犯规则时能及时给予医师有效提示。此外,病势状态也可影响药品的合理应用,通过结构化处理患者的所有检验数据,系统可结合患者的检验信息进行二次判断,以保证治疗的有效性,如华法林禁用于严重高血压患者,仅检索关键词“高血压”可能会造成过多的无效提醒,应合并分析血压值。若遇某些缺少诊断信息的患者,如有出血倾向患者应慎用活血药,则可通过分析患者近期检测的凝血酶原时间来评估用药的安全性。同样,患者的性别、年龄、身高、体质量、孕期、体表面积等常规信息,亦是判断药品用法用量、禁忌等是否合理的依据,如卡培他滨需通过体表面积限定安全给药剂量范围,体质量低于50 kg的老年患者,使用帕瑞昔布钠时剂量需减半。可见,诊断和检验信息对于药师审核医嘱用药合理性不可或缺,将其结构化处理可确保系统准确地识别患者信息,针对医嘱给出有效的干预或拦截,制订精细的个体化用药方案,最终有助于实现临床用药决策支持功能。

3 用药决策功能的开发模式

首先,构建独立的药学决策知识库。通过将我院常用1 500余种药品的信息整理归纳成自有规则,主要涉及药品的用法用量、给药途径、配伍、相互作用、注意事项、禁忌、孕产、特殊人群、用药教育等。同时,对常见疾病的诊疗指南、用药规范进行结构化梳理,制订药物临床应用管理规则,使一部分药品在具备自有规则的基础上同时受到相应管理规则的约束。初步建立的知识库需经药事管理与药物治疗委员会批准,与临床医师、护士、医务处达成共识,方可投入运行。知识库是用药决策功能开发的前提,为了确保合理用药干预的准确性,已建立制度对其进行动态更新和维护。

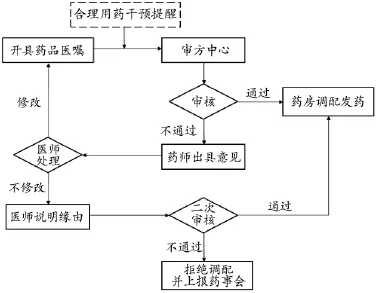

其次,利用第三方服务对接HIS共同研发搭建用药决策平台,自主写入知识库拟订的规则,以多条件逻辑判断的形式干预处方医嘱执行。例如某医嘱处方中同时存在维生素C与抗凝药,未遵循合理用药规则,在医嘱执行的时候提示医师“维生素C可干扰抗凝药的抗凝效果,请谨慎使用”,医师若认为该患者二药联用利大于弊也可坚持使用。当遇到绝对禁忌,如儿童患者使用喹诺酮类药物,则给予禁用警示提醒,拒绝执行医嘱。计算机智能干预的优点是速度快、省时省力,缺点是规则固化、不灵活,所以经系统干预的处方在下达到各药房前,还设置了药师人工审方,目的是查漏补缺,既要筛出遗漏的问题,也要防止错误的干预。当医嘱发送后,审方药师结合系统自动干预结果对所有医嘱进行人工审核,当其认为医嘱完全合理时,审核通过,医嘱信息将传送到药房;而当审方药师认为该医嘱有问题时,可通过审方平台将有争议的医嘱退回,并附医嘱不合理之处及具体的处理意见,此阶段该医嘱暂停执行,医师可选择修改医嘱,或提交证据坚持使用,并附电子签名,审方药师将再次审核医嘱是否合理,若审核不通过则拒绝调配,并上报药事管理与药物治疗委员会(药事会)仲裁(见图1)。当然,拟订的规则也可能有错误或不合理之处,药师应定期点评处方,争取及时发现、多方协调、逐步完善,如消除冗余的提示,调整规则以适应临床实际操作等。

图1 审方基本流程

4 体会与思考

自各地相继推行药品“零加成”以来,药师的工作价值由于药房沦为“成本科室”正慢慢被弱化,国卫办及时发布《关于加强药事管理转变药学服务模式的通知》,明确指出管理部门要提高对药事工作重要性的认识,要求转变药学服务模式,重点加强药学专业技术服务,规范临床用药行为,一系列强有力的举措既保障了药学人员的权益,又提升了其工作积极性,为医院药学改革加注了强大动力[13]。

药师把关合理用药是未来医院药学发展的趋势,用药决策功能的开发为药师提供了便利,也为临床医师带来了专业、合理的用药指导。在平台搭建期间,药师们肩负着重大责任,从药品说明书的梳理到临床知识的汲取都积极发挥了主观能动性,充分体现了药师的专业素养及职业价值。处方医嘱的执行通过合理用药干预、事前审方及随后的处方点评,层层把控,收效显著,得到了临床一线医务人员的一致认可。当前,我院HIMSS 6级建设顺利通过认证,其中临床用药决策功能得到了评审专家的充分肯定,医院管理层评价“临床决策支持系统的建设,将帮助医院从数字化医院迈向智慧化医院”[14]。

既往处方审核、点评往往取决于药师的个人经验,对综合专业能力要求较高,而审核结果以药师主观因素居多,其规范性难以形成标准[15],以信息化作为支撑的用药决策系统能妥善解决这一问题,同时又能保证高效及准确性。另一方面,决策系统能实时提供病历资料,可视化各类指标波动,在药学监护中动态提示药师留意异常情况,有利于药学服务的延伸。此外,系统数据库保留的记录信息将是药师价值的直观体现,是药学人员优化绩效考核的重要依据,药师将获得更多的话语权,从而在药学服务上拥有更强烈的职业获得感。

促进合理用药是药师以患者为中心开展药学服务的核心,依赖的是完整的诊断与检验信息,在构建药学决策知识库的过程中,要始终考虑到数据结构化对用药决策支持系统建设的重要性,其有利于识别患者的特定信息,有效规避计算机语言差错,保障个体化药学服务的推进。并持续推进知识库更新流程,及时查漏补缺,妥善化解临床实际应用与客观规范之间的矛盾,在临床医疗中展现药师的价值。