阿拉伯语背景汉语学习者单字调偏误分析

韩进拓 蒋玉婉

摘 要: 漢语声调是汉语教学的重难点,声调偏误是引起汉语学习者“洋腔洋调”的重要因素。本文对37名以阿拉伯为母语的汉语学习者,进行汉语声调感知实验分析和声学实验分析,考查初级班、中级班、高级班三个阶段留学生声调习得的特点,尝试描述并归纳他们声调习得过程中出现的偏误与规律。实验发现:阿拉伯母语者汉语声调系统的建立时间较长;对他们来说,阳平调的习得难度最大,难度来自感知和发音两个方面;学习者感知能力的发展和发音能力的发展规律,有共同点,但不完全同步。

关键词: 阿拉伯背景 声调习得 语音实验

一、引言

汉语声调教学始终是汉语教学中的重难点。在实际生活与教学中,一些汉语学习者或多或少地存在“洋腔洋调”的问题,声调偏误是导致“洋腔洋调”的一个重要因素。为此,国内诸多学者尝试对作为第二语言的汉语声调习得做出探究,汉语声调习得及教学研究已取得初步成果。然而,当前的研究仍存在一些不足:研究国别多集中于日、韩、泰等东南亚国家和欧美国家,对阿拉伯国家①的研究数量相对不足;其次,当前的研究存在实证研究较少、样本数量不足进而导致研究结论不精确的问题②。

本文选择以阿拉伯语为母语的汉语学习者为研究对象,在较大数量样本的基础上进行定量分析,旨在建构阿拉伯母语者汉语声调习得过程的图谱,掌握声调感知与发音偏误规律,在一定程度上确保研究结果的客观性与精确性。

二、研究方法

本文所设计的语音实验表(见附页)包括听辨表和唱读表两个部分,各调类随机排列:听辨表包括4×4=16个单字,唱读表包括4×5=20个单字。

我们随机抽取37名浙江师范大学在校阿拉伯语背景的汉语学习者,平均年龄为21岁,主要来自也门、毛里塔尼亚等国,母语均为阿拉伯语。受试者包括14名初级班留学生,汉语平均学习时间为4个月,尚不能用汉语进行交流;14名中级班留学生的汉语平均学习时间为10个月,能用汉语进行简单交流;9名为高级班留学生的汉语平均学习时间为21个月,能用汉语熟练地进行交流。根据被试所在班级,将其分为三个组:初级组、中级组和高级组。

对原始语音材料,分别使用Adobe Audition 3.0和Praat进行切音和声学分析工作:将每个声调段平均分成九份,得到10个点及各点对应的基频值。由于对单个被试的发音进行处理所得的数据不具有普遍性意义,因此,要对语音数据进行归一化处理,消除被试个体因素所带来的影响。本文使用石锋先生的T值法进行归一,T值法计算简易,可将音高直观地显现出来。T值法公式如下:

T=(lgx-lgb)/(lga-lgb)×5

其中,a为被试各点平均值中的最大值,即上限频率;b为最小值,即调域下限;所得T为测量点声调值③。根据声调格局理论,每一声调不是一条线,而是一条带状的声学空间,只要声调曲线位于这个范围之内,则符合该声调的特征。根据公式,所得的T值分布在0-5,T值和五度值的对应关系如下:0-1对应五度值的1度,以此类推。

我们利用T值法计算出单个被试各调类各测量点的相对音高之后,即可得出各组各调类的音高变化曲线(中线),并通过某组的平均值加减标准差的方法得出该组每个声调的声学空间。标准差较大的测量点数据比较离散,反映出在该测量点,学习者的音高分布范围较广,发音不稳定。

三、阿拉伯语背景汉语学习者单字调的感知实验结果分析

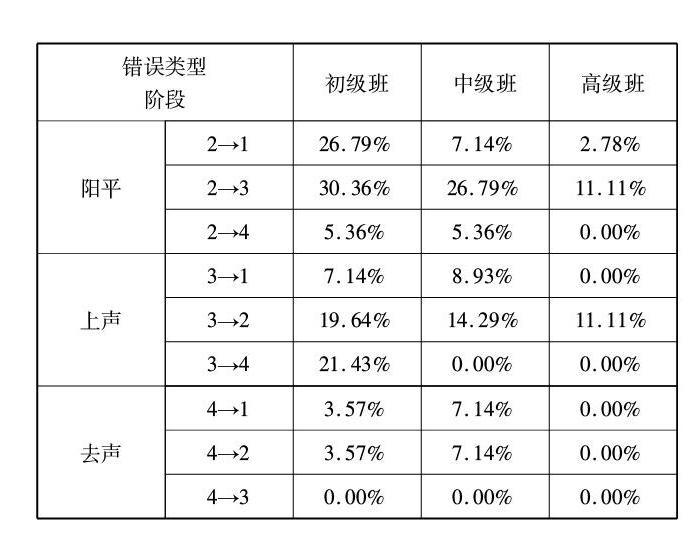

对各阶段学习者的听辨结果进行整合,得出汉语声调的正确率和错误类型情况(见表1,表2)。

当被试对目标语某一语音范畴的感知率达到80%—90%时,即可认为被试已经在中介语的感知中建立了该语音范畴④。根据这一标准,对三个阶段汉语学习者的汉字声调感知系统进行分析。

在初级组,四声感知正确率排序从高到低依次为:去声>阴平>上声>阳平;阳平正确率极低(39.29%),学习者掌握情况不佳;仅有去声达到了习得标准。在中级组,正确率排序为:去声>上声>阴平>阳平;比之上一阶段,阳平和上声的正确率得到显著上升,阴平正确率略微有所上升;但值得注意的是,在该阶段中去声的正确率降至80.36%,在习得标准的边缘。在高级组,正确率排序为去声=阴平>阳平>上声。与中级组相比,学习者的阴平、阳平和去声的正确率显著上升,其中阴平和去声的正确率达到100%,四声均满足上述语音习得标准。

各组学习者声调感知错误类型变化主要有以下特征:

第一,总体看来,除去声之外,各类型的正确率持续呈上升趋势。去声的习得出现反复,这符合第二语言习得过程中出现的“U”形特征,即学习者在习得过程的某一时期,本来已经习得正确的形式会被错误形式代替,随后又会逐渐向正确形式过渡④。因此,学习者的声调感知能力总体呈提高的趋势。

第二,对以阿拉伯语为母语的汉语学习者来说,阳平与上声极易混淆。在三组中,将阳平误判为上声的比例均为最高。从两种调类本身看,主要是因为二者存在部分相似的调型,即都有调值升高这一音高变化⑤。同时,在初级组和中级组中,阳平听成上声的比例高于上声听成阳平的比例;在高级班阶段,二者比例持平;总体看来,学习者的阳上相混是不对称式的混淆。

四、阿拉伯语背景汉语学习者单字调的声学实验结果

(一)汉语声调格局分析

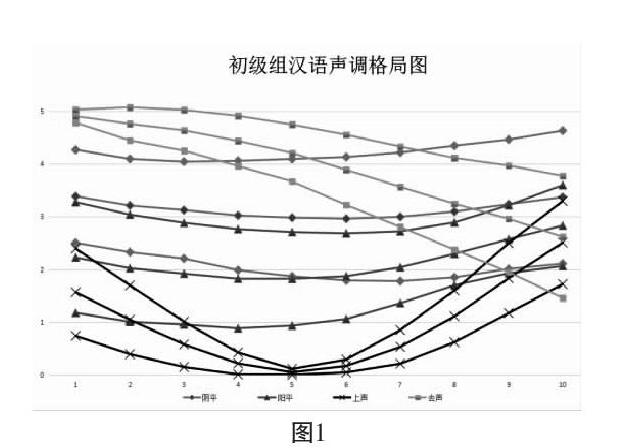

本文根据实验数据,利用Excel分别绘制出不同水平组的汉语声调格局图。

1.初级组汉语声调格局

阴平调位于调域的中、上部分,呈“凹”型。起点的平均T值最高(3.39),第六个点最低(2.96),终点为3.37,转折点位于调干,且分布在五度值的第3区域,本文将其判定为曲折调。阴平调的声学空间分布如下:各点标准差均较大(均高于0.88),初级水平学习者的阴平发音不稳定。调值可记为434。

阳平调位于调域的中部,呈“凹”型。阳平调起点的平均T值较高(2.23),而后调值逐渐下降至第五个点(1.82),而后又逐渐上升至2.83。阳平调跨了五度值的2,3区域,起点和最低点相差0.41,最小值和最大值相差1.01,拐点位于调干。因此,初级班的阳平具有曲折调的特征。调值可记为323。

上声调位于调域的下半部分,为曲折调的形态。上声调起点的平均T值为1.56,转折点为第五个点(0.04),终点的平均T值为2.51。上声调的声学空间分布如下:起点的标准差最大(0.83),转折点(第五个点)的标准差最小(0.06),说明留学生在该点的发音具有稳定的共性。调值可记为213,发音情况良好。

去声调从调域的顶端将至中低端,呈缓降调的形态。起点的平均T值最高(4.91),终点为2.62。去声调的声学空间分布如下:起点的标准差最小(0.12),而后标准差值逐渐变大,终点为1.15。调值可记为53。

因此,初级组学习者的汉语声调习得状况可归总如下:首先,学习者尚未完全掌握四声调型,出现阴平过“凹”与阳平调型错误、具备曲折调特征的问题。此外,初级组还存在上声调尾不够高、去声降调不够陡的问题;其次,学习者的发音状况不稳定,存在较大差异。总体来看,初级组学习者的上声和去声的习得情况较好,阳平的习得情况最差。

2.中级组汉语声调格局

阴平调“凹”形特征有所减弱。阴平调起点的平均T值最高(3.45),第五个点为最低值(3.17),差距进一步减小,显现出“平”的特征,但中线仍集中在第4区域,调域不够高。从阴平调的动态范围看,阴平在声学空间的调域分布变窄,说明在该阶段中,学习者的发音更加稳定。中级组的阴平调可记为44,学习者成功掌握阴平调的调型。

阳平调仍呈微“凹”形。阳平调起点的平均T值较高(2.27),第四个点的音高最小(2.01),后又逐渐升至最大值(2.82),阳平调中线稳定在五度值的3区域,可将其判定为平调。调值可记为33。

上声调呈标准的曲折调特征。起点的平均T值较高(1.45),转折点为第五个点(0.16),终点为2.14。上声调的声学空间分布如下:起点标准差为0.56,转折点标准差为0.16,终点为0.97。调值可记为213,与上一阶段相比,中级班的上声调无明显变化。

去声的降调幅度比上一阶段更加明显,中线跨越五度值的4个区域,起点的平均T值最大(4.98),终点的平均T值最小(1.74)。从声学空间分布看,各点对应的标准差均有所减小,起点的标准差为0.04,终点的标准差为0.99。调值可记为52。

中级班学习者的汉语声调习得状况可归总如下:学习者的阴平和去声均有进步,阴平更平,去声降调更陡,且学生对这二者的发音愈发稳定。但学习者仍未掌握阳平调调型,将其发成平调。

总体来看,中级组的学习者的阴平和去声呈现向标准普通话过渡的趋势,上声无太大变化,阳平的偏误形式发生改变。

3.高级组汉语声调格局

阴平调更加平直,最大平均T值和最小平均T值之间只相差0.1。分布范围跨五度值的4、5区域,调域更高。从声学空间分布来看:起点标准差最大(0.7),而后各点标准差逐渐变小,终点的标准差最小(0.54)。与上一阶段相比,高级班的阴平调更加符合平、直、高的特色,学习者的发音进一步稳定。阴平调的调值可记为44,标准普通话为55,与标准普通话相比,学习者的阴平仍存在调域不够高的问题。

阳平调具备升调特征,起点的平均T值为0.8,第二个点最小(0.78),终点最高(2.6)。从阳平的动态范围来看:起点的标准差最小(0.72),第六个点的标准差最大(0.82)。在该阶段中,学习者掌握了阳平调的调型,调值可记为13。标准普通话的阳平调记为35,与其相比,学习者的阳平调存在调域不够高的问题。

上声为曲折调,起点平均T值为1.05,转折点为第五个点(0.11),终点的平均T值最大(2.1)。上声的动态范围如下:起点的标准差为0.53,转折点的标准差为0.19,第六个点的标准差最小(0.17),终点的标准差最大(0.58)。上声调调值可记为213,与上一阶段相比,学习者的上声无明显变化。

去声降调的幅度较缓,中线仅跨五度值的三个区域,起点的平均T值最大(4.99),终点的平均T值最小(2.24)。去声的动态范围如下:起点的标准差最小(0.04),第九个点的标准差最大(0.81)。高级班的去声调可记为53。标准普通话的去声调记为51,学习者的调尾调值不够低,降调幅度过缓。值得指出的是,与上一阶段相比,学习者的降调幅度变缓,这表明学习者的去声调仍处于不稳定状态。

高级班阿拉伯语母语者的汉语声调习得状况可归总如下:首先,在高级班阶段,学习者成功习得阳平调,基本掌握汉语声调系统;其次,与标准普通话声调相比,学习者的声调偏误主要表现在四声的调域上。总之,学习者的阴平和阳平呈现向标准普通话过渡的趋势。

(二)学习者发音方面汉语声调习得特征分析

首先,从声调发音错误规律的角度看,学习者的声调错误可分为调型错误和调域错误。在三个阶段中,初、中级阶段的调型和调域均存在问題,高级阶段只有调域错误。在初级阶段,学习者已掌握了上声和去声的调型,但尚未形成阳平的发音能力,阴平音高略低;在中级班阶段,学习者掌握了阴平调型,仍未形成阳平的发音能力,去声的降调变陡;在高级班阶段,学习者掌握了阳平的调型,将其与曲折调和平调区分开来,但去声降调变缓。三个阶段的学习者的四声调域存在共同问题:上声调尾不够高,去声降调呈缓降形态。高级班阶段被试所成功习得的阳平调也存在调域不够高的问题。

其次,从声调发音的习得过程来看,从初级班阶段到高级班阶段,阿拉伯语背景汉语学习者的声调发音系统不断完备,呈现出逐步建立起汉语声调发音系统的动态过程。阿拉伯语属于无声调语言,学习者的发音能力发展缓慢:在中级班阶段,学习者尚未习得阳平发音;直至高级班,留学生才发对阳平调型,初步建立起汉语声调近似系统。总体看来,汉语学习者的发音逐渐靠近目的语声调系统,且发音趋于稳定,但距离目的语声调系统仍有发展空间,是动态变化着的中介语声调系统。

以调型的正确与否作为该调类的习得标准,则学习者对汉语四声发音的习得顺序为:上声=去声>阴平>阳平。

五、阿拉伯语背景汉语学习者声调习得特征总结

综合分析感知实验结果和声学实验结果,可归纳出以下几点:

第一,阿拉伯母语者汉语声调系统的建立时间较长。第二语言语音习得包括第二语言感知能力与第二语言发音能力的获得,只有能够正确感知并发音,才算真正建立了第二语言语音系统。根据感知实验结果和声学实验结果,阿拉伯母语者的汉语声调习得呈现出向目的语发展的动态过程,直至高级班阶段,学习者才具备相对完备的感知能力和发音能力,但系统并不完善:在感知系统方面,学习者易混淆阳平和上声;在发音系统方面,学习者在各调类均存在调域错误。

第二,对阿拉伯母语者来说,阳平调的学习难度最大。阳平调对阿拉伯母语者的难度来自感知和发音两个方面。在初级班阶段,被试的阳平感知正确率极低,在发音上将其发成曲折调;在中级班阶段,被试的阳平感知正确率在四声中是最低的,在发音上将其发成了平调;在高级班阶段,在感知方面,被试建立起阳平范畴,但仍存在将阳平与上声混淆的问题。

第三,阿拉伯母语者感知能力的发展和发音能力的发展规律有共同点,但并不完全同步。从共同点来看,学习者对阳平的感知能力和发音能力发展速度最缓慢,直至高级班阶段,被试才在感知方面建立起阳平的范畴,在发音方面掌握阳平的调型;学习者对去声的感知能力和发展能力发展速度较快。但这两种能力的发展并不完全同步:关于阴平和上声,被试在初级班已能发对调型,但感知能力均到高级班才相对完备;关于去声,学习者对其习得状况并不稳定。

六、教学建议

(一)注重声调感知训练

声调的听辨和产出之间存有密切联系。声调感知训练简单易于操作,对学习者声调的习得有很大的促进作用。由于阿拉伯语背景汉语学习者的汉语声调系统建立过程较为困难,教师对学生的声调感知训练应涵盖学习的各个阶段;同时,教师应选择合理的语料作为训练材料,并且定期更新。

(二)采用合理的教学顺序

根据实验结果,对阿拉伯母语者而言,汉语四声调习得的难度顺序大致为:阳平>阴平>去声=上声,可根据声调的难易顺序进行教学,由易到难,逐步帮助学生建立声调范畴,即声调教学可采取先教上声、去声,其次阴平、阳平的顺序。此外,教师还可利用学生的旧知进行新知的教学:阳平和上声均存在调值升高的部分,教师可在学生掌握上声之后,利用二者的相似点进行阳平的教学。

(三)感性认识辅以适当理论教学

阿拉伯语是无声调语言,阿拉伯母语者对声调的感知能力较弱。为此,教师应借助不断的发声训练强化学生对声调的感性认识。此外,了解声调理论知识有助于学生建立对汉语声调的系统认知,可进行适当的声调理论知识教学。

注释:

①阿拉伯国家是以阿拉伯人为主体的国家,主要分布于阿拉伯半岛和北非,使用统一的语言阿拉伯语,有相似的文化背景。

②易斌,梁洁.作为第二语言的汉语声调习得研究回望[J].天津师范大学学报(社会科学版),2010(02):77-80.

③石鋒,冉启斌,王萍.论语音格局[J].南开语言学刊,2010(01):1-14,185.

④易斌.维吾尔族学习者习得汉语单字调的感知实验研究[J].语言教学与研究,2011(01):26-33.

⑤辛亚宁.意大利学生习得汉语声调的实验研究[D].北京:北京语言大学,2007.

基金项目:浙江省大学生新苗人才计划立项项目“针对留学生‘洋腔洋调问题声调教学实践研究——以浙师大阿拉伯留学生为例”,项目编号:2018R404042。