垃圾分类现状剖析及前端分类模式探讨

董晓丹

(1.上海市环境工程设计科学研究院有限公司,上海 200232; 2.上海环境卫生工程设计院,上海 200232)

1 引言

2006年6月,生活垃圾分类正式在国内8个城市(北京、上海、南京、杭州、桂林、广州、深圳、厦门)试点开始,垃圾分类全国各地大力推广。以上海市为例,垃圾分类模式已历经4个阶段,现以减量为目标,厨余类为重点的“干湿分类”模式[1]。

但迄今为止国内还未建立成熟的分类模式,仍处于探索阶段。分类模式不明确,直接导致公众参与率和正确投放率均不尽如人意;且环卫系统在分类垃圾配套设施、运行管理上脱节,诸多因素造成我国垃圾分类处处碰壁。所以,生活垃圾分类十几年,至今未能摆脱“前期分类不到位,后期处理大锅烩”的尴尬局面也不足为奇[2,3]。

2 观念辩析

2.1 国民素质

生活垃圾实施至今存在一定的质疑声,其中之一关于“国民素质”。垃圾都还未能扔进垃圾桶,随地抛洒现象时有发生,即在国民素质有待提升的薄弱基础上,提“垃圾分类”是否为时过早?但也发现日本、德国垃圾分类普遍认为实施较为充分,但同样作为发达国家的美国分类做得未必令人满意。有报道称在英国一所大学图书馆调查垃圾情况,也仅有15%~18%的垃圾被分类。另如外国人到中国等第三世界国家,还继续垃圾分类否?

所以“国民素质”对于垃圾分类是有影响,但不是决定性因素。垃圾分类更多是一种习惯的培养,需要长时间引导的过程。

2.2 废品回收

另一个观念认为“中国的垃圾分类其实做得很好”。依据在于生活垃圾在进入环卫系统之前,起码至少经过部分居民、拾荒者、环卫保洁员三道过筛,可资源利用的大部分已分流出去。这与实际情况似乎吻合。

(1)中转站以易拉罐为例基本很少见到,有报道称中国易拉罐的回收率可达到85%[4]。

(2)近些年电商发展迅猛,售额占比加速扩张。尤其双十一期间,按常理这阶段前后包装类纸张、塑料等应大幅增长,但垃圾组分数据监测并未出现该类可回收物含量激增,依然保持比较稳定态势。究其原因主要是以拾荒者为主的人群截留获利部分所致。

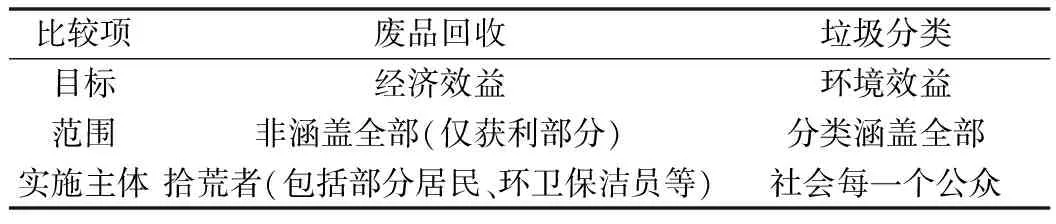

对“废品回收”和“垃圾分类”两概念又作的如下区分。废品回收追求经济效益,是一种市场行为,受价格支配。仅涉及可获利部分未涵盖需分类全部。实施主体是拾荒者(部分居民、环卫保洁员等);垃圾分类追求环境效益,其结果不可能立竿见影。实施主体是社会每一个公众(表1)。

综上所述,现阶段废品回收率是高的,但我国的垃圾分类有待提升。再者,在废品回收率高的前提下,生活垃圾依然造成严重环境影响,显然垃圾分类工作需大力提倡开展。

表1 废品回收和垃圾分类概念区分

3 分类现状

3.1 末端技术

国内外目前处理垃圾主流方法有三种:填埋、堆肥、焚烧。国外目前回收及资源循环利用化比例已有所提高,但是主流仍是上述三种[5,6]。也就是说目前国内和国外的处理方法基本一致。但此三类技术对“垃圾分类”本身存在一定问题:填埋,基本不要求垃圾分类。焚烧,以上海为例混合垃圾厨余类含量基本低于60%,低位发热量满足焚烧要求。堆肥,现阶段堆肥产品不能垃圾农用,一直被诟病为三无产品。

可见生活垃圾处理处置:一方面,技术仅3种显得单一;另一方面,现阶段技术层面对垃圾前端分类需求不高。

3.2 中转混装

现阶段分类垃圾在中转环节混装收运现象较为普遍,在一定程度上严重打击民众参与分类的积极性和主观能动性。看到自己用心分类好的垃圾被混装拉走,不少人表示再也不会参与垃圾分类。

3.3 分类模式

垃圾分类模式中各种概念(可回收物、可燃物、干垃圾等)彼此交叉或嵌套,公众易于模糊混淆,不利实际可操作性。分类模式不清晰明了,有参与意向也无从着手。再者,配套硬件设施布设存在不合理现象:①分类垃圾桶种类偏少:部分公共区域仅放置一类垃圾桶(如可回收物)。②标识不清:分类垃圾桶正反面标识错位矛盾。③挂羊头卖狗肉:有的分类垃圾标识下面是一个共(通)用的垃圾桶。

一个清晰明了的分类模式,同时配套设施到位,公众才可方便地参与进垃圾分类活动,而个人环境意识还需逐步提高。

从(3.3)→(3.2)→(3.1)就是环卫系统的生活垃圾处置链(产生源头→中转收运→末端处置)过程,发现生活垃圾分类管理的每一个环节都需有待提升。

横向比较欧美发达国家,或多或少已形成适合的分类模式和配套收运,末端处理上之前将废纸、废塑料等运往中国等第三世界,一方面,解决处理成本,规避环境污染;另一方面,还可买卖获利,一举多得。所以2017年7月,国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》。根据该实施方案,至2017年年底前,禁止进口来自生活源的废塑料,未经分拣的废纸以及废纺织原料、钒渣等环境危害大、群众反映强烈的固体废物。2019年年底前,逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。输出国就此抱怨不断,中国外交部甚至就此发出严正声明。

4 分类模式改善

4.1 “橡塑类”模式

生活垃圾引发环境污染日益严重,解决问题关键在于控制恶化环境的因素。按行业标准《生活垃圾采样和物理分析方法》(CJ/T 313-2009),垃圾组分共11类(表2)。“橡塑类&其它”两大类为近现代工业产物。“其它”组分危害不言而喻。“橡塑类”不仅污染大气、水体、土壤,难以降解,可造成长期、深层次的生态问题[7,8];而且直接威胁人体健康,有报道称橡塑类制品可产生氰化氢、含苯化合物、聚氯乙烯、甲苯二异氰酸酯、邻苯二甲酸酯、双酚A这六大主要有毒有害物质,可损害人体呼吸系统、造血系统、生殖系统、肝脏、肾脏,导致内分泌失调、新陈代谢紊乱等等[9,10]。我国曾于2008年6月1号实施“限塑令”,但收效甚微。优先剔除“橡塑类&其它”两大导致环境危害的主要因素,剩余部分为原固有物(添加剂除外)环境危害较小,自然界中基本可降解,环境问题基本解决大半。实际运作基于“橡塑类”含量远高于“其它”组分且涉及面广,考虑“橡塑类”为第一要素。

对照上海市生活垃圾分类历程,反映出分类操作本身在不断改进尝试合适的模式,现落点在干湿两分类,侧重“厨余类”组分。这里调整顺序以有害物质为先导,抓住生活垃圾中危害环境的主因(表2)。

表2 生活垃圾物理组成分类一览

西方在中国2017年底正式宣布不再接收外来垃圾以来,迫使开始迅速采取措施应对。英国2018年年初宣布“在所有的皇室地盘上,禁止使用塑料吸管、塑料瓶”。首相特雷莎·梅在1月表示,将在25年内消除所有可避免的塑料垃圾。欧盟随后也在5月提案,将在区域内全面禁用吸管、塑胶餐具和棉花棒等抛弃式塑胶制品,并推动在2025年之前让塑料瓶回收率达到90%。其治理首要解决目标也是“橡塑类”。

4.2 可行性分析

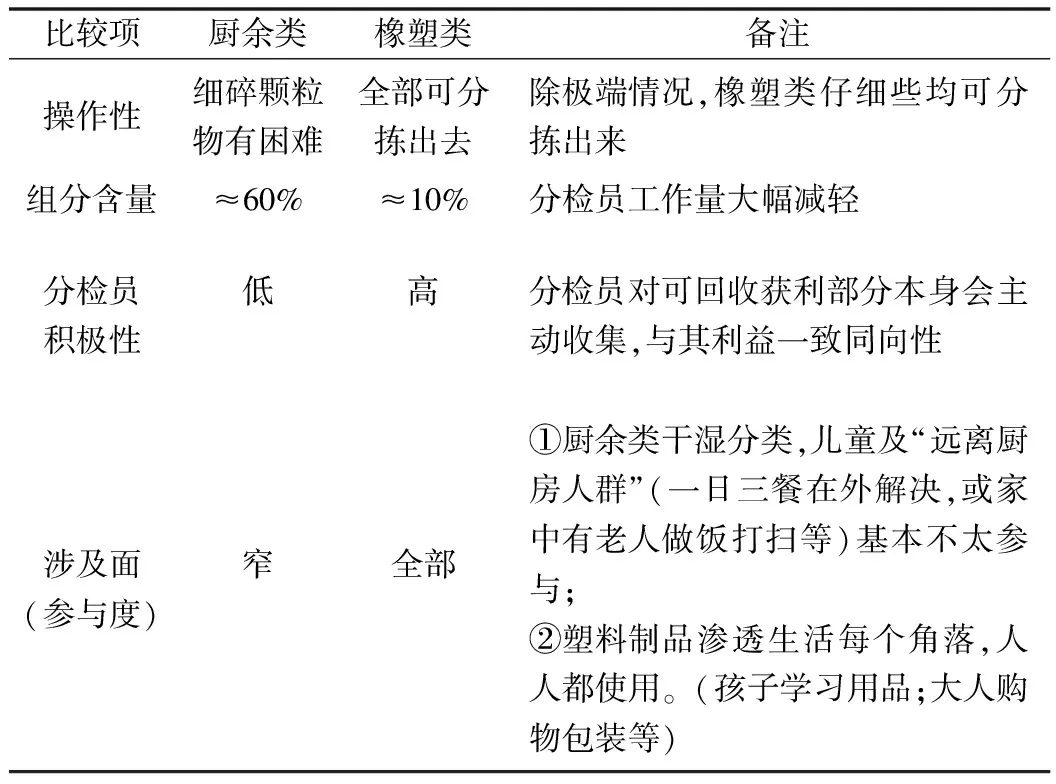

现阶段生活垃圾分拣效果普遍不理想,以“干湿两分类”为例,厨余中残渣米粒等细碎颗粒物,在混合垃圾中基本难以全部清理出来。橡塑类,除极端情况被破碎到如纸屑,一般条件下仔细些均可分拣出来。尤其产生源头阶段,垃圾各组分彼此粘连程度低,橡塑类更易于分拣。当前居民普遍分类意识不高,分类上更应以简便为前提。单纯剔除一类物质而言,相比厨余湿湿搭搭又重,橡塑类这块公众更易上手。

当前生活垃圾分类居民直接参与比例低,小区分类施行基本依赖垃圾分检员二次分拣为主。厨余在垃圾组分中含量高,平均在70%左右,而橡塑类在10%左右。相比干湿分类,分检员的工作量可大幅减轻。另外,分检员本身会将生活垃圾中可被收购的纸类、橡塑类、玻璃、金属等分拣出来买卖,所以安排工作上更能激发其积极性和效率。具体工作时可要求将垃圾中橡塑类制品全部分拣出来,分检员可自行处置可获利部分,低附加值部分集中起来交由环卫部门收运。

此外,厨余类分类操作主要涉及家庭中“掌勺”一类人群,很大一部分“远离厨房的人”不太触及厨余类垃圾分类具体操作,即导致垃圾分类操作涉及面较窄。尤其儿童在这块操作相对较少,但恰恰“儿童”应是重点培训的目标群。塑料制品延伸至生活方方面面,社会每一个人都会使用到它。从涵盖广度,橡塑类分类更具普适价值(表3)。

5 结论

(1)垃圾分类最终归结于末端处置,所以加强技术研发是重中之重。现实出发点可尽快推出多元化资源回收利用技术(达到清洁生产要求);长远角度,期待不久末端处置能有一个技术上的突破;甚至未来科技水平

表3 橡塑类分类模式优势比较

发展到有能力将工业产出的非自然物推导进入自然降解循环系统,并确保期间过程的无害化。

(2)管理部门合理安排中转收运车辆,实现分类垃圾分类管理,避免打击公众分类积极性。

(3)分类模式上降低难度。简便性和普适性都达到的前提下更有利于全民参与进来,期间分类的意识形态逐步建立巩固,这点在垃圾分类初期尤为重要。

(4)作为废品回收领域的拾荒者,现阶段乃至今后一段时间都是不可忽视的部分,对其改善作业环境乃至社会环境(包容度),提高作业效率,也可变相实现垃圾减量目标。

(5)宣传上把垃圾分类、生存环境与自我健康(分类→环境→健康)三者紧密联系起来,使公众分类意识由外在要求内化成自身需要。同时内容上告知清楚具体操作细节。