莫霍利-纳吉II总体实验与视觉生产

周诗岩

图1 Marianne Brandt - Coffee & tea service, MT50-55a

莫霍利的遗孀西比尔[Sibyl Moholy-nagy]后来承认,莫霍利对包豪斯群体造成的冲击并不主要来自他的教学实践,而是来自他的个性和主张:他对“总体认同”十分着迷。西比尔用“总体实验”来概括莫霍利-纳吉的创作观念,我们也可以把这种观念看成在实验中发明总体。他一来到包豪斯,就切实地在所有能施加影响的地方开拓总体化的进路:首先,通过初步课程和工作坊,体系化地组织物的生产;再者,通过出版行动整合并向外界输出包豪斯理念;最终,通过各类光影实验,使得一个总体化的视觉生产系统得以成形。

一 物体系

莫霍利-纳吉1923年春加入包豪斯时,并没有马上接手伊顿的初步课程,他首先被分派的任务是主持金属工坊,这是他第一次参观包豪斯就表示感兴趣的工作。那件“镀镍构成”作品也参加了这年夏天的包豪斯大展。大展虽然为包豪斯赢得了国际声誉,仍然没能有效地帮助包豪斯摆脱来自各方的攻击。以杜伊斯堡为首的国际构成主义者的炮火尤其让人伤脑筋。格罗皮乌斯最终通过大师委员会决议,任命莫霍利主持包豪斯初步课程。在那之前,新被任命的青年大师阿尔伯斯[Josef Albers]已经为初步课程工作了一段时间,他顺理成章成了莫霍利的助手,协助指导创作。大约从1924年开始,包豪斯的产品流露出某种可辨识的风格,从茶壶、照明灯具到实验住宅,这些物质产品不仅逐渐具备工业意义上的生产性,还自然而然构成某种形式体系。(图1、2)在这场日常生活的美学革命中,莫霍利所强调的要素(比如斐莱布形体、金属和玻璃这类对光更加敏感的新材料、冷静客观的制图术)一再在批量生产和大规模流通中显示出优越性。

莫霍利此时不再理会曾经的先锋派战友们对他的种种指摘,他干劲十足,信心倍增。在包豪斯提供的平台上,他找到了自己真正擅长并且愿意为之奋斗终生的事业。那就是,将他对当代的理解,通过新的媒介技术转换为形式和语言,切实渗透到客观世界。简言之,他决心运用唯有在包豪斯这里才能获得的资源和特权,“将革命转换为物质现实。”1莫霍利在1924年7月1日致Kunstblatt杂志编辑韦斯特海姆[Paul Westheim]的信中,对曾经一起写下宣言《动力的构成主义体系》的凯梅尼对他的指控:“剽窃并且在虚假的创作借口下的自抬身价”,做出回应,信的最后他这样说:“在我刚刚成为艺术家的时候,我和一些战友就因为MA杂志的一篇文章对这些流行标签(至上主义者、构成主义者)充满警惕。分类产生于偶然,通过新闻俏皮话或是布尔乔亚式的谩骂。艺术发展的生命力改变了术语的意义,却没有给艺术家机会去抗议这种虚假身份……我在包豪斯的工作涉及将我的当代性观念转换为形式和语言。如此巨大的任务,使我无暇担心外界对它的阐释。不管我的油画和雕塑质量如何,我都很满意我如今被赋予的特权——对任何人都是罕见的——将革命转化为物质现实。与这一任务相比,凯梅尼那些个细枝末节和其他人关于优先权的争议都无足轻重。从现在开始,几年后,品质的挑选原则将取决于我们的努力,没有任何流行标语或是个人怨怼会影响这种选择。”参见Sibyl,Moholy-Nagy, Moholy-Nagy: experiment in totality, Harper & Brothers, 1950, pp.43-44。

图1-2 László Moholy-Nagy指导1924,Tea Infuser MT 49作者: Marianne Brandt

图2 László Moholy-Nagy指导1924,Glass Version MT 9 ME 1,作者:Wilhelm Wagenfeld

图3 Itten指导,1921 Free Rhythm Study作者:Werner Graeff

不过另一个事实是,包豪斯自打创建之日一直都在变化,可从来没有截然断裂,尤其在格罗皮乌斯任校长的九年中保持了内在的连贯性,即便莫霍利很强势地介入进来也是如此。伊顿确立的初步课程构架和基本精神,在他离开之后仍然很大程度上保留下来。2与一般对包豪斯简化的分段不同,事实上第一阶段一些根本性的教学结构和理念并没有在1923年立刻发生改变,即便在“艺术与技术,新的统一”这样的口号下和明确面向工业生产的目标下,某些警惕仍然渗透在格罗皮乌斯纲领性的论述《魏玛国立包豪斯的理念与组织》中,比如对精神之重要性的强调、对形式法则的重视,重申手工艺在敏感的精神和机器生产之间的调节作用,等等。雷纳·班纳姆著,袁熙旸、顾华明译,《第一机械时代的理论与设计》, 江苏美术出版社,2009年,第360页。伊顿将初步课程视为洗涤成见的过程,为此,需要培育创作者深入理解材料和技术,通过直觉突破板结的知识,通过身体训练瓦解固化的技能,通过对往昔大师作品的分析超越晚近艺术潮流中未经思考的形式主义。(图3、4)我们可以从伊顿身上看到一种针对现实的批判姿态,基于这种态度,他提倡解放感觉,尤其要发展触觉的能力。而莫霍利的贡献在于,当那个否定性的阶段不得不结束时,他恰当地推进了一个肯定的建设性的阶段:由开放的自由创作转向严格的体系建构,材料实验和感知的拓展开始帮助个体重新把握变动中的现实,进而有效地参与到集体的建设中。

此时在莫霍利的意识中,苏维埃布尔什维克的构成主义观念还在发挥强大作用,这使他相信对人类感觉组织的探索根本性地关乎社会主义的物质生产。所以初步课程中有两个原则对他而言是毋庸置疑的:迎向机器生产,同时清除所有不必要的非理性因素。于是乎,伊顿那些神秘兮兮的训练,呼吸、身体韵律、静坐冥想和形而上的思考,乃至对架上绘画中图形和色彩的感性分析都一扫而空,取而代之以非常具体的材料实验。材料的内在结构、表面质地和可能的人工制作这三者之间的关系得到特别的重视。3包豪斯学生科尔茨·库尔[Kirtz Kuhr]谈到他如何接受莫霍利初步课程时,描述了一种典型的经历:起初学生们并不相信这些材料游戏有任何实质意义,他们经过不同材料(对应不同工坊,比如木料、金属、玻璃或者织布)之间的对比研究,以及在此基础上的平衡练习,尤其是静力学、动力学和稳定问题的引入,渐渐发现自己视觉之外的其他感知受到磨练,在最后的训练中,学生们获得了去发明和制作生活世界中的物品的意识与激情。参见Frank Whitford, The Bauhaus: Masters and Students by Themselves, Conran Octopus, 1992, pp.129-130; Jeannine Fiedler, Bauhaus, H.F.Ullmann publishing GmbH, 2013, p.370-373。莫霍利在1928年出版的《从材料到建筑》一书中,总结了初步课程材料实验的意义所在:

图4 Itten指导,1922 Contrast Study with Diverse Materials作者:Moses Mirkin

图5 László Moholy-Nagy指导,1923-1924初步课程平衡训练作品,作者:Johannes Zabel

图6 László Moholy-Nagy指导1924,构成作者:Hermann Röseler

每个人都从其生物性的存在中汲取能量,用来进行创造性的工作。人人都有天赋。每个人对感官印象,对音调、颜色、触摸、空间、经验等等都是开放的。这些感觉能力先行决定了生命的结构。人必须“正确”地生活,以便保持这些天生能力的敏感度。4The Bauhaus: Masters and Students by Themselves, p.167.

实际上,单就开发学生的感知潜能而言,他的看法与伊顿的主张并没有实质区别5伊顿1922年曾经在一则包豪斯“学徒”与“大师”作品展的图录前言中写下类似的话:“这一课程是为了释放学生的创造力,是为了让他们理解自然材料,为了让他们熟悉视觉艺术中创造性行为的基本原则。每位新学员来的时候都有许多固有的思想和信息,在他们获取真正属于自己的理解和知识之前,他们必须放弃这些成见。比如说,如果他准备用木材施工,他就必须对木头有‘感知’。他必须了解木头和其他材料的关系……是它们的结合和组合使它们的关系完全显现出来。”参见雷纳·班纳姆著,《第一机械时代的理论与设计》,袁熙旸、顾华明译,江苏美术出版社,2009年,第356页。,区别只在于:被解放的感知拿来派什么用。在莫霍利那里,形式张力和材料张力下的平衡,不再如伊顿所言仅仅象征着形而上的寰宇和谐,它们落到了尘世间,向实验者揭示的是工业材料的功能性特征。在这本书随后的文字中,莫霍利明确了这一点:

把机械、动态、静力学和动力学的概念,稳定问题和平衡问题,放在三维形式中检验,把材料间的关系作为构成方式和拼贴方式来研究……今天的雕塑家对工程师工作的新领域所知甚少。(艺术)学院里当然会教授构图、黄金分割和其他类似内容,但是对静力学这样一门比美学原则更能产生经济节省的工作方式的知识,却只字未提。6The Bauhaus: Masters and Students by Themselves, p.168.(图5—8)

莫霍利相信,新技术、新媒介会激发人类集体的感知方式发生变化,而重组的感知方式又将使得新的社会关系成为可能。他大量运用构成主义(或者说元素主义)的方法,强调只有通过所有人都可感的自然元素——比如从材料表皮的触觉对比,到基本的色彩、空间的韵律、形式的平衡——才能打通他所构想的“清晰的功能性社会与人之寰宇的抽象符号之间的内在联系”。

莫霍利在《从材料到建筑》中对理念和方法的这一系列阐述,被班纳姆视作“概括了包豪斯第二阶段发展的里程碑”。新的美学原则普遍加诸于物质生产,推进其体系化,据此构造一种社会的整合图式。不管格罗皮乌斯如何声明包豪斯绝非某种风格问题,在莫霍利的创作理念引导下,一种确实可以被辨识为“包豪斯风格”的符号秩序逐渐形成了。大约五十年后,西方思想界针对现代主义的环境控制发起攻击,矛头主要对准的就是这种“清教徒式”的符号秩序。法国思想家鲍德里亚1972年在《符号政治经济学批判》一书中对包豪斯“功能美学”体系提出批判,同时向人们阐明设计与环境如何像政治经济学一样成为控制力量。

在风格的象征秩序中,永远存在一种无法消除的不定性的游戏——但符号-美学的秩序则具有可操作性,是一种有所指的相互作用,一种对非和谐的控制,并使其趋于等同。……(这种符号运作)存在于整个意指系统(媒介的、政治的)根基处,就像使用价值-交换价值的二元结构处于商品形式以及整个政治经济学的根基处一样。7让·鲍德里亚著、夏莹译,《符号政治经济学批判》,南京大学出版社,2009年,第188页。

鲍德里亚通过包豪斯被后世反复强调的技术美学,一针见血指出象征活动和符号运作之间的根本差异和冲突,以及后者为何不可避免地导向日常生活全面的景观化。这种从其后果出发对包豪斯进行的宣判并非危言耸听。只不过,鲍德里亚乃是致力于社会批判的思想者,他不是历史学家,也不是在历史中寻求超越性经验的艺术家,这意味着他有理由首先就其社会影响展开批判,而并不必须从历史废墟中挖掘希望的灰烬。他并不必须意识到,某种能够打破交换价值恶性循环的实践模型,也早已在包豪斯自身“开放的不定关系”中埋下种子。种子迟迟没能开花结果,那是因为错过了需要精心培育的时期。要理解这段几乎不得不超速生长的时期,我们还需要考察莫霍利在包豪斯另一些工作中扮演的特殊角色。

二 理念输出

图7 László Moholy-Nagy指导1924,塑形作者:Gerhard Spitzer

图8 László Moholy-Nagy借鉴1921,材料构成,作者:Johansen

执着于集体建设的莫霍利,在包豪斯理念输出的层面也无限热忱地推动总体化进程。莫霍利入职包豪斯不久接手了初步课程,到此为止,伊顿离开之后的人员调整基本完成。这场转变所蕴含的意义其实比人们通常乐于强调的更加复杂、微妙。表面上看,如佩夫斯纳和班纳姆所肯定的,这一转向标志着包豪斯历史上根本性的转型,从个体主义的手工艺取向,向机器生产取向的实践转变,同时也意味着从非理性主义“向更为理性、更为国际化、甚至更为学院派立场的思想转变”8《第一机械时代的理论与设计》,第360页。。然而,前面已经提到过,这种转型并非与前一个阶段泾渭分明。具体到初步课程,关键的变化不只在于莫霍利接替伊顿,而在于,伊顿时期那种由一人主导的格局,现在转向了由莫霍利、阿尔伯斯、康定斯基和克利共同构成的制衡关系。在实践教学的环节,35岁的阿尔伯斯是包豪斯第一阶段培养出来的青年大师,他不仅比莫霍利年长也比后者更有教学经验,他的初步课程授课时数比莫霍利多出一倍。再看理论教学的环节,虽然莫霍利时有宣言式的文章发表于前卫杂志,但他的创作观念并没有快速渗透到包豪斯艺术理论的教学中。理论教学完全交由康定斯基和克利负责,格罗皮乌斯不仅为他们的协同工作提供保障,同时也乐于维持始终存在于莫霍利和“老”大师之间的张力。

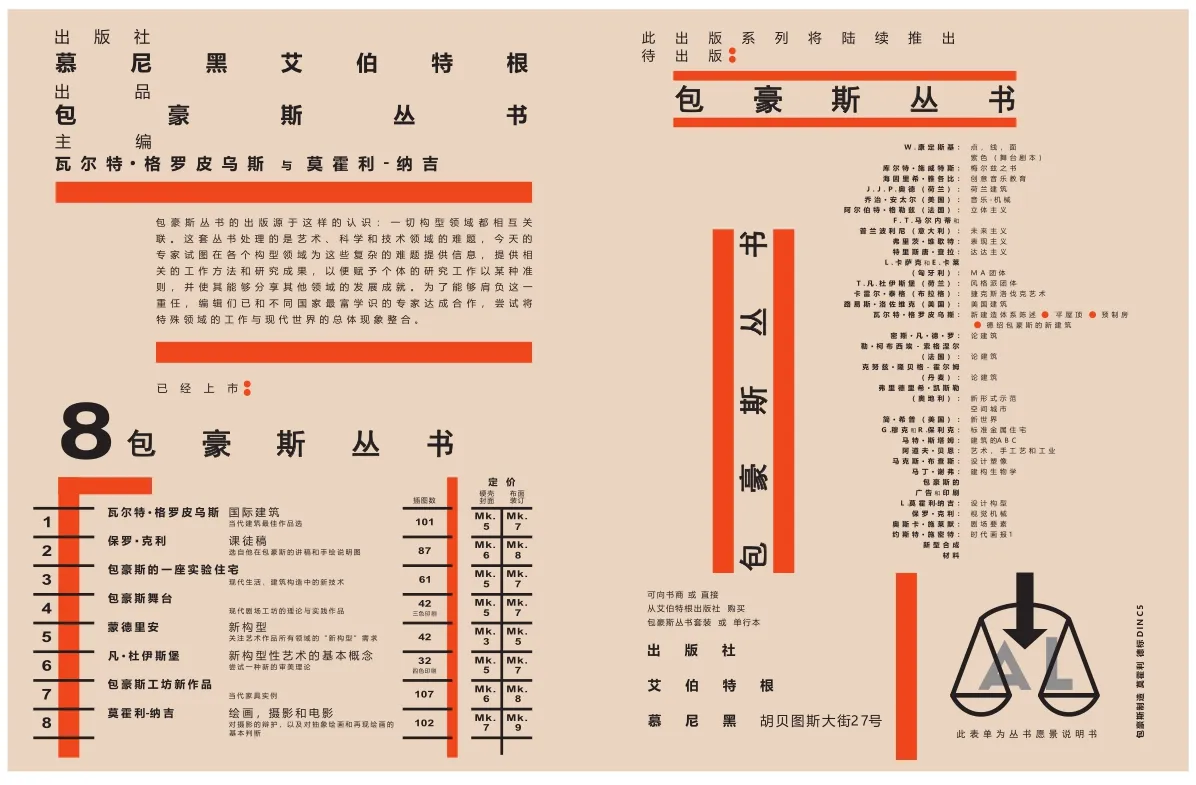

不过另一方面来看,莫霍利确实作为年轻的变革者,被树立为一个标志包豪斯转型的公共形象。让他得以充分施展社会活动卓越才华的地方,不在初步课程或者金属工坊,而在他和格罗皮乌斯联合推动的包豪斯出版事业。1925年至1930年陆续出版的“包豪斯丛书”[Bauhausbücher]是其最重要的结晶。这个书系几经调整、增补,计划出版的书目总量多达50本。其中,包豪斯大师们讲述自己的理念和实践的书约占三分之一,展示其他领域发展成就的书约占三分之二,除了各类艺术先锋实验,半数以上的著述还来自建筑、音乐、广告、生物、物理等被认为同样能够“整合到现代世界总体现象中”的特殊领域(图9)。即便最终只有14本得以出版,也足够让后世窥见一次非凡的知识生产和总体化运作。本书后面章节将详细解剖这场整合行动中出现的种种偏移,此处不多赘述。无论如何关键在于,包豪斯成员们对各自理念的象征性表述,通过丛书编者出色的编辑工作,被导向一种更易于辨识的符号建制。包豪斯丛书当然意味着一场持续的由包豪斯主动发起的理念输出,但是就更根本的历史意义来说,它超出了各类包豪斯理念的自我宣传,勾勒出整个现代主义运动的既是美学又是伦理的核心诉求:一方面,在(日常)事物的形式与功能之间构想一种合乎道德的透明关系;另一方面,又把这种透明性本身提升为普遍的美学原则。

图9 包豪斯丛书1926年宣传册中译版

在生产主导的社会,这种双向运作强化了生产技术的奠基性位置——在后来消费主导的社会中,相反的风尚和类似的双向运作则凸显了流通技术的奠基性位置。9在鲍德里亚所指认的消费社会或者德波批判的景观社会中,社会风尚虽然与现代主义盛期相反,结构关系却是类似的:形式与功能之间非透明的不确定性关系取代了能指和所指之间的透明关系,或者说,漂浮的能指以其不确定性维护一种新的美学准则,流通技术取代生产技术占据奠基性的位置。通过这一点我们可以发现,20世纪以“现代主义”和“后现代主义”的名义切分开的复杂过程如何具有内在的连续性:在它的开端,对物的生产被提升为对形式的生产,然后,物质-形式被整个带回象征游戏;在它的终端,对物的控制深化为对符号的控制,使用价值进一步抽象为交换价值,象征游戏几乎彻底服从于符号秩序。

然而这个我们仍旧经历着的过程,在20世纪头30年进展得并没有那么平顺,甚至可以说充满各种阻力和摩擦。出版于1925年至1930年间的包豪斯丛书,恰好以高度浓缩的方式让我们看到发端处的这场拉锯战。一方面,不同作者以各自有别甚至矛盾的“先锋派”方式,回应共通的时代问题;另一方面,原本的复调在出版的整合工作中(尤其通过装帧设计)共享一套形式法则,据此向外界展现可辨识、可流通的集体面貌。日益恶化的时局也确实要求包豪斯对外输出某种振奋人心的集体面貌。

在包豪斯公共形象的打造上,莫霍利功不可没。除了承担丛书几乎所有书目的装帧设计,他还独立完成两部著作:丛书第8册《绘画、摄影、电影》(1925)和最后一册《从材料到建筑》(1929)。这后一部书在某些学者那里成了整套丛书的顶点。莫霍利在书中引用生物学家R·H·弗朗[Raoul Heinrich Francé]的话表明一个信念:对于每件事物,无论是实物还是观念,都存在着自然的法则,有且只有一种形式契合事物的本质。这是一次重要的概念转移,据此,功能和形式的统合找到了它的生物学基础,人作为一种可变的生物也获得了统合自身美学和伦理的基点。基于这种认识,人的感觉器官与材料的物理属性有望相互强化,由此激发的经验(主要是视觉经验)将为生活环境的全面建设提供依据。与此呼应,莫霍利还意识到这种观念本身也需要足够支撑它的特殊形式来表达,一种真正意义上的“编辑”形式,通过形式对位法实现不同类型的事物之间的普遍关联。莫霍利找到被俄罗斯先锋派发展为生产方式的拼贴和蒙太奇,这种形式十分契合他反复构建的宽泛语境,以至于对总体环境的设计仿佛自行成为一个毋庸置疑的目标。(图10、11)正是在这个意义上,班纳姆不吝赞美地称《从材料到建筑》为“第一部完全出自现代主义运动的著作”,头一回为同时代人指出了未来的发展道路。10同注8,第407页。

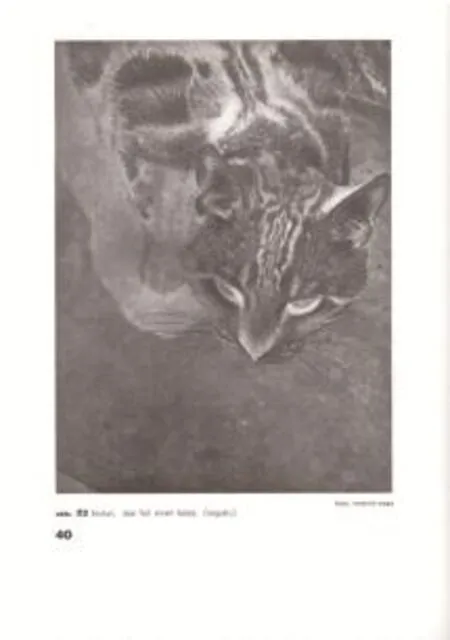

图10-1 László Moholy-Nagy, 1925, Bauhaus Bücher 8, Painting Photography Film, p.42.

图10-2 László Moholy-Nagy, 1925, Bauhaus Bücher 8, Painting Photography Film, p.70.

图11-1 László Moholy-Nagy, 1929, Bauhaus Bücher 14, Von Material zu Architektur, p.40.

图10-3 László Moholy-Nagy, 1921, “大都市动态丛书”第 8 册Painting Photography Film 第124页篇首

如果说,对总体性的诉求,在格罗皮乌斯那里意味着“全面”,以便提供“最大限度的公共性”,在奥斯卡·施莱默那里意味着“间隙”,以便让不可能缝合的异质共存并交互作用,在汉斯·迈耶那里意味着“组织”,以便从技术主义的独断回归对新社会关系的实验;那么在莫霍利-纳吉这里,则意味着“通用”,以便在此基础上所有事物能够共同参与一场未来世界的展演。我们看到,只有在最后一位这里,总体性成为直接的而非辩证的目标,能够高效地指引行动的方向。

三 视觉生产

意大利建筑批评家塔夫里把包豪斯指认为“整个现代主义运动的意识形态的象征”,可是严格来讲,包豪斯大师大概只有莫霍利的观念模型与这一形象真正吻合:通过理性计算去抵达普遍和谐,以致于生活世界的一切都被纳入一种想象的总体。莫霍利的实验始终面向这一想象的总体性。在这里,某种神圣的三位一体发挥着作用:在这里,形式必须是真的(即契合事物本质的)才能是美的,并因此是道德的;功能必须是实践上有用的,同时与纯粹理念高度一致的,如此也必然是美的。“总体性中的实验”11关于莫霍利最重要的一部传记出自他的遗孀,此书副标题恰当地概括了莫霍利的观念模型:总体性中的实验[Experiment in Totality]。Moholy-Nagy: Experiment in Totality。实际上成了“在实验中生产总体性”。我们知道,对普遍和谐的信念为那个时期许多艺术家所共有,包豪斯的多数大师和同时代一些先锋派艺术家都受到19世纪后半叶政治先锋派的激发,在理念上认同这种普遍的统一12卡林内斯库在谈到政治先锋派与艺术先锋派的关联时,着重指出“普遍和谐”的思想线索:微妙的联系存在于新柏拉图主义的普遍统一信念、傅立叶在色彩、声音、线条和情感之间寻求的“普遍类似”、波德莱尔所说的“交感”和后来的先锋派艺术家在声音与色彩之间推进的各种相似性实验之间。参见马泰·卡林内斯库著,顾爱彬、李瑞华译,《现代性的五副面孔:现代主义、先锋派、颓废、媚俗艺术、后现代主义》,商务印书馆,2003年,第108―120页。。只不过一旦进入具体的实践活动——无论进入格罗皮乌斯所主张的建造活动,还是施莱默主张的象征活动,甚至克利的图绘活动——内在的形式统一性总是首先表现为对经验现实那个业已存在的总体面貌的抵制。他们的实践拒绝仅仅在纯粹抽象的层面进行总体化运作。以阿多诺的话来讲,就是“成功的美学总体性用来反对有缺陷的社会总体性”。13阿多诺1938年批评“现代音乐拜物教”时指出,在流行音乐中,那些曾经对抗物质主义异化的反叛性的创作冲动已经踩到了最小限度抵抗的底线,在此之间,成功的美学总体性是用来反对有缺陷的社会总体性的,而如今,这种批判被悬置了。在笃信技术理性的现代主义者和更辩证地面对新生产条件的现代主义者之间,我们也可以看到这种反差。参见阿多诺撰、夏凡译,〈论音乐的拜物教性质和听觉的退化〉(未出版稿)。这一点上,莫霍利表现出同前面几位的关键差异。通过他后来称之为“新视觉”的原理,他的美学总体性以最小的阻力扩散到既有的社会总体性中。

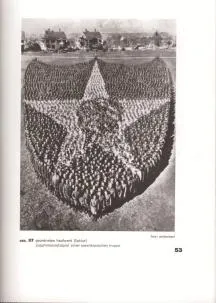

图11-2 László Moholy-Nagy, 1929, Bauhaus Bücher 14, Von Material zu Architektur, p.53.

图11-3 László Moholy-Nagy, 1929, Bauhaus Bücher 14, Von Material zu Architektur, p.204.

图11-4 László Moholy-Nagy, 1929, Bauhaus Bücher 14, Von Material zu Architektur, p.218.

不夸张的说,莫霍利所有的艺术想象、技术热情、社会抱负最后都会回到对视觉的操控。1917年在硝烟弥漫的战场,发着高烧的莫霍利写道“学着去理解生命中光的设计”,十年后,在他第一本专著《绘画 摄影 电影》中,莫霍利声称“必须对光施以至高的操控,把它作为新的创造手段”14László Moholy-Nagy, Painting Photography Film, trans., Janet Seligman, Lund Humphries, 1969, p.32.。这种对视觉加以控制的观念,最初只体现为对图画中各要素的构成性处理,直到1923年的“电话绘画”作品,莫霍利的艺术观念模型第一次在社会生产的层面成形。那一年,他和魏玛瓷釉厂合作生产了一组瓷釉画,非个性化的技术创作和“客观标准”得以凸显。(图12)二十年后在自传性的文本里,他把这次事件描述为一个更早也更自主的观念实验,并且借助“电话”这一要素突出了远程操控的生产流程151944年,莫霍利在自传长文〈一个艺术家的抽象过程〉中提到这个事件,时间和起因与他1924年2月介绍这组作品的文章均有出入,在他自传里,它们更像是一次精心策划的观念艺术行为的产物,被放在“客观标准”的小标题下面成为典范案例:“1922年,我用电话从一家标牌工厂订购了五件瓷釉画,我把工厂的色卡放在面前,在网格纸上画下草图。在电话的另一端,工厂主管用同样的网格纸,把我口述的图形放到了正确的位置。”因为创作者对电话这个环节的强调,这组作品在后来的评论家那里也被简称为“电话绘画”。参 见 László Moholy-Nagy, The New Vision:Fundamentals of Bauhaus Design, Painting, Sculpture, and Architecture, Mineola,2005 (originally published by Norton, 1938,includes “Abstract of an Artist”, excerpted from the 4th edition The New Vision, George Wittenborn, 1947) p.223。。出于对所谓工业艺术的追求,莫霍利努力在机器的大生产技术和批量复制技术内部为创造留出余地。简言之,他要创造性地占用生产技术和流通技术。而且,借助三类中介物——奥斯特瓦尔德色表、可同比缩放的网格纸、电话——他在瓷釉画订制中似乎实现了这个愿望。“电话绘画”的生产简练到几乎可以直接作为莫霍利的观念模型。这不仅因为创作者自己所指出的,它彻底消除“富于个性的笔触”,通过完全机械化的技术实现数理和情感的普遍和谐,更重要的在于:它超前地模拟了一场图像生产的数码化操作,让人们看到,即便绘画这种被认为是纯视觉的作品也可以通过定量编码,以非模拟的信号来构想、传递和兑换,仿佛并不丝毫减损必要的创造性。用莫霍利的话来讲,这是释放“大众消费之文化潜力”的新途径。

图12 László Moholy-Nagy 1923, 电话搪瓷画

微妙的地方在于,莫霍利以独特的原创性消除制造过程的独特性,以量化生产的根本法则展示复制过程的创造性。在口头订制绘画的这个行为里,是否真的借助了电话其实都和口头无关16在《绘画 摄影 电影》一书中,莫霍利流露出他对声音或者声学现象的态度:他只对声学和光学的相似性感兴趣。比如他借助一张唱片的显微照片,试图说明声学现象与唱片纹理之间的“精确匹配”,还嘲讽道:如果有人提议装饰一张留声机唱片,别人会怎么看?参见The New Vision, pp.42-62。在1927年出版的《绘画 摄影 电影》一书中,莫霍利还提及一个将复制技术逆转为创制技术的声学实验:划伤用来复制既有声学现象的蜡盘,有可能产生迄今尚不存在的声音和新的声音关系。参见László Moholy-Nagy, Painting Photography Film, pp.30-31。。这里的“电话”强化的不是口头活动,它扮演的角色更接近电报,单向、高效、精确。这是图像生产方式即将发生变革的先兆,在新技术面前,对视觉的操控有了自身清晰的目标——远程视觉[tele-vision]。它的要点不在于空间上的“远程”,而在于让观看有望彻底变为一种可算计、可流通、可兑换的活动。人们很晚才回过神来:一旦设计的目标指向理想化的透明性,透明性又落实为合理化的算计,曾经存在于描画[designare]、设计[design]与操控之间的界限就迟早会被消除。

图13-1 László Moholy-Nagy, 1925, Bauhaus Bücher 8, Painting Photography Film, p.74.

图13-2 László Moholy-Nagy, 1925, Bauhaus Bücher 8, Painting Photography Film, p.75.

就在订制瓷釉组画的同一年,莫霍利在视觉生产的源头处发现了另一种操控方式:黑影照相[photogram, 字面意思为“光影书写”]。这是一种比绘画和照相摄影都更为“直接”的视觉生产方式,莫霍利从中看到纯粹的光构成[light-composition]的可能性。1922年,他的第一张黑影照片问世,日用物品被摆放在快速显像纸的上方,好让阳光照射下的光影关系直接显像。从那以后,莫霍利整个生涯都在持续不断对各类感光材料、各类光源、被照物品的各类关系和曝光显影的技术进行实验。(图13)这些构成他探索“新视觉”的主要内容,也成为支撑其艺术理念的关键。无相机摄影并非莫霍利原创17有学者考证,无相机摄影和摄影的历史一样长,大约在1830年代就出现了被称为“光绘”[photogenic drawings]的无相机摄影图像,第一次世界大战结束的头几年,先锋派艺术家在这方面进行了大量的形式实验,比如1919年德国艺术家夏德创作了系列“夏德图绘”[Schadographs],1921年,美国艺术家曼·雷在巴黎工作创作出第一幅“雷氏涂写”[Rayograms]摄影。参见Barry Bergdoll,Leah Dickerman, Benjamin Buchloh, Brigid Doherty, Bauhaus 1919-1933, The Museum of Modern Art, 2009, pp.216-225。按照里西茨基的说法,莫霍利的摄影正是从那个时期曼·雷的摄影实验中汲取养分的。参见Éva Forgács, The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics, Central European University Press,1995, p.213。,但他可能是头一个如此提升其社会内涵的艺术家:在创造、制造和复制之间,他相信自己已经看到新技术的社会变革潜能。对莫霍利而言,艺术实验的真正意义就在于此。1922年的文章〈生产,复制〉(或译为“生产,再生产”)已经表明他所认定的艺术任务:艺术应该利用新媒介在认知转变和感觉转变方面的潜力,借助新技术,在熟悉的和陌生的感觉资料之间建立新的关系,进而让人们“通过感觉装置来整体把握这一复杂综合的效果”。18Painting Photography Film, pp.30-31.有意思的是,艺术史领域和思想史领域都有学者指出莫霍利和德国思想家本雅明在媒介观念上的相近性。19比如将本雅明论媒介的文章结集成册的普林斯顿大学教授的詹宁斯[Micheal W.Jennings],在本雅明文集的导言中重点提到莫霍利的媒介理念,认为〈生产,复制〉一文体现的媒介观与本雅明的思想形成持续的对话。参见Walter Benjamin(auther), Micheal W.Jennings (ed.), The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media, trans., Edmund Jephcott etc, The Belknap Press of Harvard University Press, 2008, pp.9-17。〈生产,复制〉很容易让人联想到十多年后瓦尔特·本雅明在其名篇《技术复制时代的艺术作品》中的洞见,后者指出随着人类生存方式的变化,感知方式也在变化,构成人类感知的媒介不仅取决于自然条件,而且取决于历史条件,或者说媒介发展是技术条件和社会条件共同作用的结果,因此,我们能够从媒介带来的感知变化中觉察未来可能的社会变革。

就着力把握艺术、媒介和社会的关联来说,本雅明与莫霍利确实有相通之处,不过二人的区别也很明显。相比于创作过程中的生产性,本雅明更强调作品扩散过程中的可复制性,在他那里,用技术来复制是艺术作品在大众社会唯一正当的实现方式。“可复制”亦即“可再生产”,它根本有别于传统绘画艺术对原创性的依赖。在这个关键问题上,莫霍利的态度基本相反。对他而言,新技术的全部价值都在于创新,至于复制,不过是对既有关系的重复,别无贡献可言。“既然生产(有生产性的创造)根本上讲服务于人类发展,我们就应该致力于拓展那些至今仍仅仅用于复制的工具,将它们用于生产目的。”20Painting Photography Film, p.30.值得注意的是,“生产”之于莫霍利的意义,与其说在于改造生产关系乃至社会关系,不如说在于凭借创造力提供新的生产对象。令莫霍利尤为感兴趣的不在于摄影的复制性,而是如何把通常专用于复制现实的摄影技术,开发为制造各种光学新现象的创作工具。21莫霍利在黑影照相实验中的形式主义取向是比较明显的,这方面早期的作品尚可辨认出日常物件,后来他刻意选择不容易叫人联想到现实物件的东西,比如网、屏幕、管子、纸张和螺线,它们几乎仅仅作为纯形式出现,在他的精心排布下,每个在感光纸上方的物件与纸的接触都几乎不超过一个点,以便尽可能消除所有“模仿的成分,甚至包括观者回忆中的图像”。参见Bauhaus 1919-1933, p.216。本雅明对这种把摄影当创作的观念,可未见得多么认同。在《摄影小史》里,他略带讥讽地指出:“现今社会秩序的危机愈是扩大……创作愈是成为崇拜对象,其容貌唯有靠流行的照明光效才能存在。”他甚至暗示莫霍利等人摄影创作的真正面容实乃“广告之类的东西”,因为那些相片对人类关系物化的内在事实几乎无所透露,显现的只有外在22The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media, pp.290-295.。本雅明敏锐地发现这类摄影的隐蔽姿态:对纯粹光学和视觉技术的痴迷由于排除语言的介入,也就排除了对社会真相的认知,一旦这类摄影论述者登上舞台,以精神战胜技术,技术的精确效果将不断(仅仅)被用作生命的隐喻广为流传。在这条路上,莫霍利和曼·雷确实算得上最极端的实验者。光的构成在莫霍利的“新视觉”探索中居于核心,黑影照相是其起点,著名装置“光空间调节器”23这个1930年完成的作品几经更名,莫霍利最初将它命名为“电动舞台的光道具”[light prop an electric stage], 用来建构一个电动舞台,和今天的艺术装置很类似,在一个旋转底座上面由一个矩形框架连接三个独立运转的部分,每个部分又由许多有着不同透光性和反光性的构件组成,构件们在电力的带动下进行各种运动,共同构成一系列奇幻的动态光影效果。按照学者波茨[Alex Potts]的梳理,这件作品后来又先后被命名为“光展示器”[Lingt-Display Machine]和“光―空间调节器”[Light-Space Modulator],后者成为通行的名称,虽然莫霍利在去世前两年的自传文本中仍然称之为“光道具”。莫霍利还把拍摄它光影变化的短片取名为“光之戏:黑白灰”,可见这个作品和包豪斯剧场实验之间的关联。几十年后,当代艺术家以“世界剧场”向他致敬。参见Bauhaus 1919-1933, pp.274-277。是其巅峰——后者在无数次阐释中不仅成为生命的隐喻、世界舞台的隐喻,在它的创作者那里,它更是对一个在技术的完美协作中诞生的未来社会总体的允诺。

莫霍利的“光空间调节器”1930年在匈牙利建筑师朋友的帮助下完成,当时莫霍利给它起名为“电动舞台的光道具”,呼应他在《包豪斯剧场》文集中与施莱默相左的舞台理念。(图14、15)同年,在巴黎举行的德意志制造联盟展出中,莫霍利把这件光道具同施莱默名作《三元芭蕾》里的三个人物造型放在同一间小展厅,或者更确切地说,用光道具那强烈的动态光影笼罩着三个没能舞动起来的舞者空形。当人们惊叹于眼前见所未见的戏剧般景象时,这个小展厅里实际上正在进行一场理念的较量。莫霍利有心实践他几年前对舞台实验的许诺——用机械怪物[Die mechanische Exzentrik]取代人,“将舞台行动浓缩为最纯粹的形式”24这种处理显然构成对施莱默舞台观念的挑衅。施莱默在1930年5月4日寄给妻子图特的明信片上表达了不满:“我选择逃避这场展出,因为它让我生气。”当天他正在巴黎“德意志制造联盟展”现场指导安装三个“三元芭蕾”形象。莫霍利与施莱默在舞台观念和艺术理念上的矛盾由来已久,莫霍利倡导纯粹抽象和彻底机械化,而施莱默对此素来警惕。。他不仅在作品的展示环节消除个人化的痕迹,还在作品的生产环节通过排除手工技艺,抵制个体过强的自我意识。他没有亲手制作这件光道具,而是选择“电话绘画”的方式,让工程师绘制技术图纸,然后委托德国通用电气公司[AEG]的剧场工作室制作。用他的话来讲,这是为了终结前辈们过时的方法,“进入客观正当性的领域,像一个无名的中介那样服务于公众”25László Moholy-Nagy, Vision in Motion,Paul Theobald and Company, 1947, p.223.。

图14 László Moholy-Nagy, 1930巴黎德意志制造联盟展中的光道具

图15 Schlemmer, 1930, 巴黎德意志制造联盟展中的《三元芭蕾》造型

图14-1 László Moholy-Nagy, 1921, 大 都市动态丛书第8册,Painting Photography Film, pp.126-127.

莫霍利坚决把人的个性和手工痕迹排斥在创作之外的姿态,即便在艺术先锋派当中也显得极端。这又恰恰构成他鲜明的个性,而且丝毫没有削弱他是一名坚定的人道主义者的这个事实。多数时候,他以相当个人化的方式想象未来的集体,在一种普世的平等主义原则上,他毫无疑虑地寻求将所有事物无等级差异地联合在一起。对他而言,物的绝对有用性与人在精神和生理上的绝对权力是一致的:既然人的至善状态等于所有感官机能在每一特定时期的完美综合,那么物的价值就在于凭借其不断发展的功能担当这一人本主义的永恒隐喻。对总体性的这种想象,大体构成莫霍利整个技术美学的基本条件,它让这位艺术家在其不长的生涯中涉猎如此多样的创作领域,并且在每个领域都表现卓越。而保证他能够把所有实验都纳入其乌托邦计划的,则是对新材料和新技术持久的巨大好奇心。莫霍利创作中的两个特点(对光的固恋,以及对各种视觉拼贴法的青睐)都与此有关——既作为实现总体化社会的具体手段,又作为条件或基本经验,让他相信总体化的世界终将到来。就这样,部分出于积极乐观的天性,莫霍利饱含激情的各种创新活动实际上早已被他自己放置在经验和意识相互验证的闭环当中。

图14-2 László Moholy-Nagy, 1921, 大 都市动态丛书第8册,Painting Photography Film, pp.134-135.

1925年的《绘画 摄影 电影》第一次集中展现了这一乌托邦计划的总体轮廓,达达派的摄影蒙太奇和莫霍利的摄影拼贴,被看作真正属于未来的表达方式26Painting Photography Film, pp.106-108.。书末,莫霍利附上了他自1921年开始创作的《大都会动态》电影脚本,并特别强调,这部电影致力于通过“诸视觉元素之间的纯粹视觉效果”将观众带入大都会的动态中27Ibid, pp.122-137。这部电影计划因为经济等原因没能实现,不过我们大概可以从1920年代欧洲杰出的“城市交响派”电影中得其神韵,比如由德国导演鲁特曼执导的纪录片《柏林,一个大城市的交响》(1927),以及苏联著名导演维尔托夫的纪录片《持摄影机的人》(1929)。。(图14)莫霍利相信这样建构的“印象统一体”将比“生活本身”更加真实。众所周知,拼贴手法在那一时期大量出现在先锋派艺术家的创作中。不过从达达到超现实主义,它总和某种对既有建制的反抗和讽刺联系在一起,而在莫霍利这里,这种技法有了更积极的建设意味28今天的我们对拼贴法并不陌生:分割、并置、展示,将片断重新组合成统一或非统一的总体。这类操作已经在1960年代后成为创作的风尚。让人惊奇的是,如今广受欢迎的拼贴方法竟然贯穿“现代主义前卫艺术家”莫霍利的整个生涯,从他最早的构成主义绘画,到包豪斯时期的摄影拼贴,乃至包豪斯丛书的排印方法,最后,从《运动中的视觉》我们还可以看到,拼贴法大致成了他在芝加哥倾注全部心血推动的教育规划的基本结构方式。。他为拼贴法确立了视觉元素主义的原则,使它不是像超现实主义那样止于变动不居的象征性活动,而是为生产一种总体环境服务。依据功能-形式的逻辑,每种复杂的主-客体关系都被切分为若干简单可分析的视觉元素,对这些元素的重新组合可以一直“延伸到工业与建筑中,延伸到实体与关系中”29出自莫霍利1922年发表的〈构成主义与无产阶级〉,转引自Moholy-Nagy: experiment in totality, p.19。,从而得到一个可被理性把握和操控的环境总体。

某种意义上讲,莫霍利准确预言了一百年后基于技术图像的社会经验组织方式,并积极推动它的到来。但我们同时相信他不太可能对今天这幅社会景象真的感到满意,毕竟他也从未放弃过年轻时代树立的社会主义理想。他集毕生创作之大成的著作《运动中的视觉》,仍然保持着一贯的对资本主义冷酷无情的竞争体系和逐利本性的深刻厌恶,但同时又不自觉地分享了一套资产阶级的人性观念、效率观念和创造力崇拜。(图15)他甚至寄望于未来的“工业设计师”来解决物品体系中的伦理困境,想象他们“以最有效、最经济的方式”设计生活,凝结出符合功能的形式,进而向社会世界引入一整套合理化秩序。30Vision in Motion, pp.25-54.

整件事最让人感到为难的是,莫霍利似乎从未意识到,恰恰在他真诚推动的技术文化中,资本主义竞争体系获得扩张到日常生活空间的最佳途径。包豪斯起初对大工业生产逻辑的警惕和制衡,在莫霍利到来之后快速被看作一种过时的保守姿态。无论格罗皮乌斯对艺术与技术统一性的强调,还是莫霍利对形式与功能高度一致的要求,都为建造活动指明一条新的工业美学道路。物的“形式”不再只是经验,它进入逻辑范畴,变得可以算计。鲍德里亚后来指出这一关键性转折的潜在危险:包豪斯最终开创了“环境的普遍语义学”,让每一件物都成了功能和形式的凝结,并由此建构起日常生活的一整套符号秩序。31同注7,第184―192页。结果必然是:物作为符号和信息的存在状态超越了物作为产品和用品的存在,生产力对自然的操控借助“环境设计”深化为对视觉符号的操控。对商品的购买或有尽头,对符号的购买则永无止尽。有一点我们不得不承认,一生怀揣社会主义梦想的莫霍利并不像他自己相信的那样,真的找到了将生产体系导向社会正义和政治平等的途径,事与愿违,他(和许多如他一般的创作者)信奉的技术美学事实上从一开始就是全球资本主义乐见其成的,也是让1960年代开始快速发展的消费社会受益无穷的。

图15 László Moholy-Nagy, 1925-1929 Self-Portrait with Hand, Gelatin Silver Print

政治无意识在感性活动中留下印迹。莫霍利加入包豪斯初始就大力推行的功能主义美学和视觉拼贴法,包括他那超乎寻常的对光学现象的固恋,都只是某种更深层欲望的征兆。在光电子带来的晕眩中,一切汇入视觉,视觉成为神话,功能与欲望微妙地混淆,功能性秩序和象征性秩序之间发生短路。在源自光的“设计灵感”迸发之时,“所有从生活中分离出去的形象汇成一条共同的河流”。这是一个虚构的、却又让人们相信能够凭之把握自己现实生活的整体32法国激进思想家德波[Guy Debord]在1960年代对景观社会的描述,几乎可以作为映照莫霍利未来世界想象的反面乌托邦。。莫霍利对总体性的巨大渴望让他凭直觉最早抓住这个事实:动态光能的整合能力和分解能力一样强大;它的流通效率将为一场无与伦比的整合提供条件。起初,包豪斯从摧毁媚俗艺术开始,努力将艺术解放为社会世界的构型和重建的能力,这种无法归类的动能曾经既让宣称“破坏即创造”的艺术激进派不满,又让现实社会感到恐慌。几年后,莫霍利到来之后,无论激进美学话语,还是现实工业体系,都开始积极回应包豪斯新近创造的“视觉生产”奇迹。结果如列斐伏尔[Henri Lefebvre]所见,这场变革社会生产的运动通过视觉现代性的转换(媒体、摄影、展览),显现为一个现代光学技术条件下的体系化、总体化进程33列斐伏尔著、刘怀玉译,《空间的生产》[La production de l'espace](未出版稿)。。列斐伏尔和鲍德里亚对包豪斯的判断确实切中要害,偏颇之处仅仅在于,他们把实际上由莫霍利引入的视觉整合行动及其后果算在全体包豪斯人的头上,以致于没特别注意到,这里恰恰也是酝酿反整合策略的地方。不过有一点他们是对的,即使我们不好断言莫霍利式的实验直接帮助符号经济学的诞生,也不得不承认,那种凭借将一切要素带向生产的意志,以及将一切关系折算为光现象的本领,确实为可见环境的系统控制准备了最激进的实验场,也为六十年代以后普遍的消费逻辑(符号政治经济学逻辑)给出一般模型。在莫霍利一生的最后倡议中,这种政治无意识充分显露出来。他主张建立一个国际的文化工作核心机构,把它“作为世界政府的中心,为下一代人准备文化生活和社会生活的新的集体形式”34Vision in Motion, pp.360-361.。同一性的强制在美学乌托邦想象中发出强音,而它的种子,或许在这位艺术家童年面对杂志上的纽约大都会景象时所感到的震惊与狂喜中,已经萌芽了。

——包豪斯的遗产与启示