浙江省“三不”水电站认定标准与处置措施

刘俊威,黄晓亚,王 挺

(浙江省水利发展规划研究中心,310012,杭州)

浙江省水能资源较为丰富,可开发水能资源约862万kW,其中农村水电资源约462万kW。目前,全省在册农村水电站共3 178座,总装机容量398.3万kW,年均发电量106.7亿kWh。近年,浙江省大力推进农村水电安全生产标准化管理,积极开展绿色小水电创建,持续实施农村水电增效扩容改造等,取得了显著成效。但是,浙江省农村水电站75%以上都为装机1 000 kW以下的小水电站,总体上呈现“量大面广、体制多元”的特征,部分农村水电站依然存在不安全、不生态、不经济等问题亟待解决。

一、农村水电站存在的主要问题

1.安全方面的问题

(1)部分水电站存在安全隐患

浙江省农村水电站多建于20世纪70—80年代,受当时技术和管理水平制约,设计标准偏低,施工质量不高,多年运行积累了不少安全隐患。虽然实施过“除险加固”,使大批病险水库拦水泄水设施的安全隐患得以消除,但有的水电站引水渠失修、压力管道老化、厂房及附属设施防洪标准偏低等安全隐患依然存在。

(2)部分水电站维修改造不及时

部分农村水电站特别是私营的水电站,虽存在水轮机、发电机等机电设备老化、机器部件磨损、噪音大等情况,但为了追求经济效益,不愿投入资金及时进行维修改造。水电站带病运行,容易产生安全生产责任事故;大坝、引水渠道等安全防范措施不到位,存在防汛安全隐患,将直接威胁人民群众生命财产安全。

(3)部分水电站安全生产制度执行不到位

部分水电站虽然制定了安全生产制度,但执行过程中安全隐患排查治理、应急抢险预案等落实不到位。个别小水电站对职工培训重视不够,人员缺乏,监控、操作、记录等多采用传统人工方式,当机组运行发生异常时难以及时发现和处置。另外,电站工作人员长期在噪音严重的机组旁值守,将对其身心健康带来不利影响。

2.生态方面的问题

(1)部分水电站处于法律禁入区内

我国1989年才颁布环境保护法、野生动物保护法、饮用水水源保护区污染防治管理规定,1994年才颁布自然保护区条例,2003年才颁布环境影响评价法,这造成有些水电站建成多年后所在区域才被划入自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等范围内,而按照相关法规,水电站建设项目需开展环境影响评价,自然保护区的核心区和缓冲区、饮用水水源地一级保护区等区域内不允许建设水电站。

(2)部分水电站存在生态环境影响

2003年浙江省在全国率先提出新建水电站要保障河道生态水量,但此前建设的水电站多数未设置生态流量专用设施。部分引水式水电站由于生态水量下泄不足,导致厂坝间或下游局部河段出现减水脱水现象,影响河道生态环境,也给下游居民生产生活、乡村旅游等带来一定影响。有的坝式水电站坝前垃圾漂浮物聚集形成“垃圾带”,影响河流生态景观。

(3)部分水电站没有下泄流量监测设施

部分水电站虽设置有生态水量下泄设施,但没有安装监测设备,无法对生态水量下泄情况进行监测,水电站生态水量下泄管理工作缺少手段。个别安装有监测设备的水电站,由于全省对监测数据尚无统一的采集、传输、保存、处理等规定,监测设施并未正式投入使用。

3.经济方面的问题

(1)部分水电站经济效益低

部分小水电站由于经济效益低、人员负担重,虽存在较大安全隐患或不利生态环境影响,但难以投入资金进行维修改造。有的老旧小水电站已停止发电多年,既没有报废拆除资金也没有改造恢复价值,设施存在较大汛期安全隐患和生态阻隔影响。

(2)部分水电站综合效益低

有的水电站因所在流域 (区域)增加防洪、供水等新需求,需要研究新增或提高水库防洪、供水等能力,由单纯发电运行转为防洪、供水与发电兼顾,以发挥水电站的工程综合效益。有的水电站因所在流域(区域)发展旅游、交通建设等新需求产生,需要拆除相关设施或报废,以提高水电站的社会综合效益。

(3)部分水电站报废退出困难

有些老旧水电站因安全隐患问题或生态环境影响严重,进行更新改造技术上不可行或经济上不合理,需要报废退出但尚无完善的报废退出机制。如有的水电站发电收益是村集体经济的重要来源之一,报废拆除将影响农村经济发展;有的水电站已报废拆除机电设备,但破旧厂房、拦河坝等水工建筑未得到稳妥处置,既留下安全隐患,又与生态环境不协调。

二、“三不”水电站认定标准

1.认定原则

(1)依法依规,科学规范

对水电站不安全、不经济、不生态的认定,必须遵循我国相关法律法规和技术规程规范,提出的认定标准和内容要有法可依、有规可循,符合行业管理要求。认定标准的确定要依据正确、内容规范、方法科学、结论严谨。

(2)安全第一,生态并重

安全生产关系人民群众生命财产安全,认定标准要反映安全第一的思想,既要注重设施设备安全,也要重视运行管理安全。生态电站认定标准要坚持开发与保护并重、新建与改造统筹、建设与管理统一。

(3)全面分析,具体分类

影响水电站安全、生态、经济等方面的因素多种多样,认定标准要全面分析和反映水电站的差别和影响因素的不同。同时要根据水电站的设施设备对安全性的影响大小以及建设历史时期的不同,进行分类考虑。

(4)易于操作,实用简便

认定工作要与当前全省水电的管理工作相结合,尽量利用正在开展和已有的评价检测结果,避免使用大型设备重复检测和繁复计算,标准和方法要具有实用性和可操作性,能够让水电站管理人员易于使用。

2.认定标准

(1)不安全水电站

若水电站安全生产标准化达标评级达标或水电站安全管理年检合格,则该水电站属于安全水电站,不再重复开展认定。若水电站没有开展安全生产标准化达标评级或安全管理年检工作或评级(年检)结果未达标(不合格),则认定不安全(见表1)。

(2)不生态水电站

若水电站被评为绿色小水电,则该水电站属于生态水电站,不再开展重复认定。若水电站没有开展绿色小水电创建等工作,或未被评为绿色小水电,则认定不生态(见表2)。

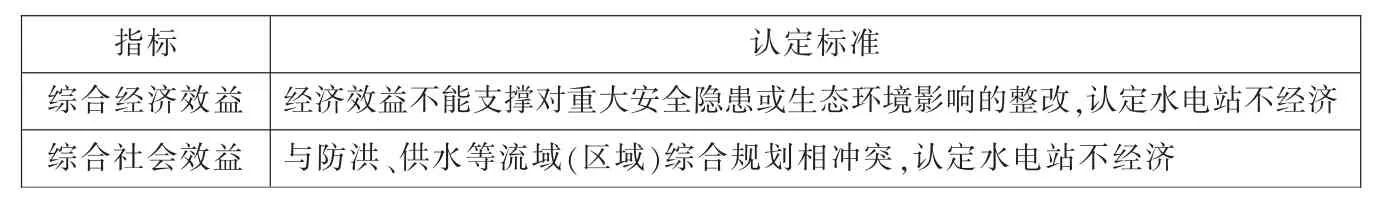

(3)不经济水电站

水电站经济情况与其是否安全、生态关联较大,对不经济水电站主要从综合效益分析,分综合经济效益和综合社会效益两方面拟定认定标准(见表3)。

表1 不安全水电站的认定标准

三、“三不”水电站的处置措施

1.不安全水电站

对不安全水电站的处置要结合正在开展的水电站安全生产标准化达标评级、农村水电站安全管理年检、增效扩容改造等工作,提高水电站的安全性。

(1)加强水电站安全隐患排查整改

对存在安全隐患的水电站,要结合安全管理年检、安全生产标准化创建、增效扩容改造等开展安全隐患排查和整改。联合安监、电力等部门对排查存在安全隐患的电站提出限期整改要求,在规定期限内未完成整改的电站采取停止发电、暂停入网等强制措施。

(2)推进水电站产权制度改革

推进农村水电站产权制度改革,鼓励通过承包、租赁、收购、股份制经营等多种经营形式,盘活水利资产,提高经济效益。适当延长农村水电站的承包经营期限,延长电站维修改造后的经济收益回报期,提高承包经营者的维修改造积极性。

(3)提高水电站管理标准化水平

结合正在开展的农村水电站安全生产标准化达标创建、增效扩容改造等工作,促进水电站安全管理制度的落实和运行管理标准化,加强对电站工作人员的业务培训,积极推进“少人值班,无人值守”的电站自动化、智能化管理模式。

表2 不生态电站的认定标准

表3 不经济电站的认定标准

2.不生态水电站

对不生态水电站的处置要结合正在开展的生态水电示范区建设、绿色小水电创建等提高水电站的生态性。

(1)分类别推动禁入区内水电站拆除退出

对建在环保法、环评法、自然保护区条例、饮用水水源保护区污染防治管理规定等法律法规禁入区内的水电站,要分相关法律法规颁布实施前与实施后两种类别进行整改。对于相关法律法规颁布实施后开工建设的水电站,若存在于自然保护区的核心区和缓冲区、饮用水水源地一级保护区等范围内,要坚决拆除退出。对于相关法律法规颁布实施前开工建设的水电站,若存在于自然保护区的核心区和缓冲区、饮用水水源地一级保护区等范围内且存在严重生态环境影响,要逐步拆除退出。

(2)多举措实施水电站生态化改造

对未明确生态下泄流量的电站,要按照有关规定重新核定生态流量。未设置生态放水设施的水电站,通过改造或增设无节制的泄流设施、生态机组等,保障水电站厂坝间河道生态水量。引水式水电站通过修建生态堰坝,改善引水河段厂坝间河道内水资源条件和生态环境状况。整治坝式水电站坝前垃圾漂浮物,防止二次污染,改善河流生态景观。枯水期对河流水文情势影响较大的电站,可实行季节性限制运行。统筹协调流域内梯级水电站生态水量下泄,保障全流域生态环境用水。

(3)分步骤健全水电站下泄流量监测

对未安装监测设备的水电站,要逐步增设监测设施。同时加强对水电站生态水量泄放情况的监管,建立生态水量监测技术标准,明确设施设备技术规格,制定监测信息采集、传输、保存、处理等统一规范,按照先易后难的原则逐步建立生态水量下泄监测网络,完善最小生态流量下泄监测记录与考核。

3.不经济水电站

对不经济水电站的处置,要结合正在开展的农村水电站增效扩容改造、水电站标准化创建等工作,提高水电站的经济效益。

(1)提高水电站发电收益

通过积极争取财政资金补助、引入社会资本等途径扩大水电站投资来源渠道,开展增效扩容、技术改造等提高水电站发电收益。通过优化水库调度增加发电水量、及时检修减少发电损耗等措施优化调度运行,增加水电站的发电收益。

(2)提高水电站综合效益

所在流域(区域)有防洪、供水等新需求的水电站,要研究分析新增或提高水库防洪、供水等能力,由单纯发电运行转为防洪、供水与发电兼顾,提高水电站的工程综合效益。所在流域(区域)有发展旅游、交通建设等新需求的水电站,可采用政策处理方式拆除退出,提高水电站的社会综合效益。

(3)建立水电站报废退出机制

对经认定为不安全、不生态或不经济的水电站,在提升改造技术上不可行或经济上不合理的情况下,按照《浙江省农村水电站报废管理办法》等实施报废退出。对报废退出的水电站,在消除安全隐患、生态影响等的情况下,可考虑在土地生态恢复、发电收益损失等方面给予一定的补偿。