当代民族美学的开路者靳之林先生二三事

赵红帆

中国艺术研究院

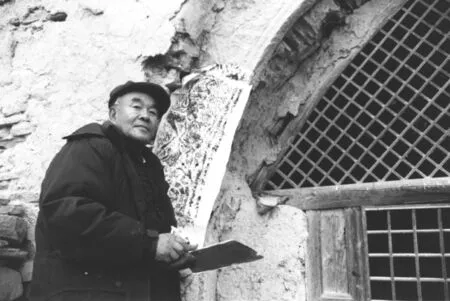

2001年9月,靳之林在小程村发现千年胡人古窑与胡人门神石刻造像

2018年12月9日,中国著名艺术家、中国本源文化的开拓者、非物质文化遗产研究专家、美术教育家靳之林因病去世,享年90岁。12月15日,在北京八宝山殡仪馆的兰厅,由靳之林的学生、中央美院乔晓光教授主持的追悼会上,四百多位曾在靳之林艺术生命之路上同行的各界人士前来送别,其中有来自中央美术学院和全国各地美术院校的领导和老师、有靳之林的学生,还有不少是他在延安工作时期的同事、朋友和晚辈。陕北剪纸大师高凤莲的女儿刘洁琼将自己剪的分别为五、七、九个拉手娃娃的剪纸盖在靳老师遗体上,希望靳老师的在天之灵能回到曾让他魂牵梦绕的延安。当看到灵柩前安放的遗照上,靳老师那坚定的目光与淡然的微笑,就像一场让观众动容的精彩大戏演完谢幕的主角,我心里不禁为靳老师这位艺术大师传奇的一生喝彩!正像靳老师的忘年交、《靳之林在陕北》的作者、北京师范大学教授张同道教授所说:“靳老师的一生,包括他的事业成就,至少是够我们普通人过三辈子的。”

一

靳之林,1928年5月生于河北滦南县一个殷实的乡绅家庭。祖父在同治年间以第一名的成绩考入滦州海阳学院,后又在保定师范求学,毕业之后在家乡办了第一所公立小学。父亲毕业于北京航海测量学校,曾在浙江宁波担任海军三等航务官,后回乡承接其父的学校并担任校长。靳之林从小在安逸又重生活品位的乡间老宅生活,他热爱乡间的一草一木,甚至玉米地里玉米拔节的“咔吧”声都让他陶醉,淳朴的乡亲们和乡间纯美的生活画面,在童年时期给与了他最早的审美认知,那是深植于中华大地上的质朴之美。靳之林受家庭和学校的熏染,喜爱读书,还很有侠义情怀,初中就有很好的国学功底和绘画基础,他上北京市立师范学校时利用课余时间,师从吴镜汀老师大量临摹过清六家等古代国画大师的作品。1947年,本来已顺利考入医学院的靳之林,因看到北平艺专校长徐悲鸿的油画展览作品,出于对徐悲鸿油画作品中斑斓色彩的喜爱,他毅然考入国立北平艺专绘画系,师从徐悲鸿、齐白石、董希文、叶浅予、吴作人、李可染等先生,学习油画、国画、速写、美术史等课程和风格迥异的多种绘画技法。因在初中有日文课程,靳之林在北平艺专时,热衷收集市面上能找到的各种日文版画册,他将画册里的内容按照年代、地理位置和艺术风格进行翻译、整理和划分,编成了32卷本的西方美术史教材,后来倪贻德老师在艺专讲西方美术史就用的是靳之林这套自编教材。在学校上学时,徐悲鸿校长主张绘画要继承和发扬民族美术的优良传统,同时也要吸收外来的先进经验,这些理论对靳之林影响很大。他本来对未来艺术创作,是走徐悲鸿为代表的写实主义绘画道路,还是自己当时喜爱的抽象主义风格,一直徘徊不定,这时延安鲁艺的艺术家们给北平画界带来了一股清新的风气,尤其是以古元木刻作品《菜圃》为代表的解放区木刻,其作品体现出的类似于德国版画家珂勒惠支作品强烈的先锋性风格,包括鲁艺时期艺术家们激情澎湃的创作状态、对于陕北黄土地与延安农民那种质朴的情感和贴近生活的创作思路,让靳之林的内心受到了极大的震撼,他似乎明白他的艺术道路应往何处走了。

靳之林于1951年中央美院毕业后留在董希文工作室当助教。1955年冬他受军事博物馆委托,赴朝鲜采风考察创作油画《罗盛教》。1959年到1961年期间,受中国革命博物馆委托创作大型革命历史题材油画作品《毛主席在大生产运动中》和为军事博物馆创作《南泥湾》搜集素材,他两次赴延安采风。后来,靳老师的夫人靳文香女士回忆起这段历史时说:“他第一次去陕北采风,就被农民的朴实深深地打动了,他当时跟一位老乡问路,老乡在前面带路,他跟在后面走,老乡一路都没跟他说一句话,等快到地儿了,老乡从怀里掏出一块饼子拿给他,那个时候的陕北能掏出一块饼子给陌生人吃,你知道有多难吗?这就是农民的朴实,所以他对农民的感情很深,他一辈子都疼惜农民。”

1950年10月,抗美援朝运动中,靳之林带美院自绘自编自演的“美帝侵华史”拉洋片宣传队在街头向群众宣传

靳之林是一位集古代浪漫诗人情怀和士的精神追求于一身的艺术家,那个时期他写过很多赞美陕北黄土地的诗歌,并多次向中央美院提出想去延安工作的决心,他曾这样解释当初的发心:“我要到农村去,和群众结合,因为我最高的美术理念就是质朴。”但是世事难料,1961年中央美院党委将靳之林分配到吉林艺术专科学校工作,之后他经历了十年政治上的风雨。1967年11月,靳之林和其他八位志同道合的艺术界同仁向组织申请,响应毛主席在延安文艺座谈会上的讲话号召,作为艺术家集体户自愿落户到延安农村,但再次事与愿违,他们为此事被打成反革命。直到1973年秋天,靳之林经过种种努力终于得偿所愿落户在延安的枣园村做了农民,之后他被调往延安地区文化馆负责美术工作,他给自己的第一个任务是按照当年中央红军转战陕北的地图上标注的东线和西线,分别进行徒步考察,这对于作为画家的靳之林是一个透过现象看本质的逐步深入的研究过程。通过这次考察靳之林体会到中国革命的胜利依靠的是群众,而群众的主体就是农民,他对农民的感情更深了;另一方面他发现陕北地貌因沟壑纵横、悬崖峭壁林立造成交通不便,反倒遗存了大量的历史文化遗迹,这对于以后他从事陕北传统文化艺术的挖掘与抢救工作打下了扎实的基础。

二

1973年至1978年期间,靳之林的油画作品中不少是表现中共革命旧址和陕北窑洞,他还创作了关于毛岸英在陕北的连环画以及大量宣传画,同时他也关注现实题材,创作了大量反映当时陕北知青真实生活状况的作品。当时文化馆的主要工作是组织、指导、开展群众文化活动,但是由于错误的思想指导,传统文化和艺术形式都不能提,包括后来名扬海内外的陕北婆姨剪纸当时都没有人敢剪。1978年三中全会以后,陕北的面貌发生了很大变化,文化政策也有了很大调整。在延安地区艺术馆当美术组长的靳之林获悉国家对弘扬民族文化的倡议后,于1979年10月组织延安各县美术馆的美术干部,在延河饭店参加延安地区的剪纸学习班。他请来了地地道道的陕北老大娘,有延安的姬兰英、子长的井三多、富县的段金梅、洛川的雷明艳、吴起的陈英来教大家剪纸。关于这次活动,当时在延川县文化馆的冯山云老师回忆说:“当年靳老师把剪纸老大娘们请到延安来,我们并不理解靳老师的目的,因为当时民间剪纸还是作为四旧被大众认知的,当时最崇拜的是‘文化大革命’宣传画的剪纸形式,好多文化馆的美术干部都不愿意向民间老艺人学习,但是靳老师每天对着这些老艺人问关于剪纸的各种问题,特别有耐心。靳老师给我们这些文化干部从文化意识和艺术观念的角度来讲解陕北传统民俗和剪纸的关系,经过了些日子,我们逐渐就懂得了中国文化的传承很大一部分是妇女从生活中传承的,陕北民间艺术的传承就是剪纸艺术,我们都对老大娘的剪纸艺术有了新的认识。”靳之林主持的这次剪纸学习班,目的是让延安地区各县做一个民间剪纸与民间美术的大普查,动员各县美术干部首先向农村剪纸能手学习,解决美术干部对民间剪纸的认识问题,这是能否完成普查、挖掘全区民间剪纸与民间美术任务的基础。学习班分两个阶段,第一阶段为文化馆美术干部向剪纸能手学习,第二阶段是文化馆干部和剪纸能手在学习的基础上,从民间艺术里吸取营养,做贴近生活的创作,分别提高自己的艺术创作水平。

1978年,为了不让民族民间文化发生文化断裂,靳之林在文化馆发动了全区各县的民间美术与民间剪纸大普查,这是靳之林(右一)与何溶(右二)在安塞黑泉驿张莲(中)家

靳之林回忆这段往事时说,普查结果出来后,他发现当时延安两万五千名妇女里,百分之八十都还会剪纸。剪纸能手占了五分之一,能称得上艺术家水准的占了百分之一,而大师级别的有四十人,占了千分之一还多,大师级的绝大部分是1910年到1920之间出生的,其中有几位还要再大几岁,而20世纪30年代出生的只有两位。她们剪出了各式各样的娃娃造型的剪纸,后来通过深入研究,他认为这些体现在陕北民俗生活方方面面的娃娃符号贯穿了中国民间文化的“阴阳”和“生生不息”的宇宙观。这次活动之后,靳之林将收集的大量剪纸先后在延安和北京美术举馆办了两场大型展览,这些质朴而大胆、甚至是粗狂而原始的剪纸风格受到老百姓的热烈欢迎,也受到了美术界的高度重视。自此之后,靳之林更加明确了应该如何挖掘与保护陕北原生态民俗中那些鲜活的民间艺术家和她们所代表的传统文化。从1979年开始,靳之林先后办过几十次剪纸学习班,他把陕北剪纸大师们带到中央美术学院、带到法国巴黎展示她们的作品,与当代学者与国际艺术家交流艺术思想。2002年,被文化部授予“剪纸艺术大师”的曹佃祥、白凤兰、胡凤莲、高金爱等剪纸大师们大多是从这些学习班里走出来的。

1979年12月,延安地区各县在民间剪纸大普查的基础上,集中一批民间剪纸能手在县城办学习班。这是安塞县的民间剪纸能手学习班全体成员与县领导同志合影,前排中为靳之林

靳之林从对剪纸“抓髻娃娃”的研究,到对秦直道的徒步测绘与考察,到对黄河流域传统文化全程的考察,再到对中国本原文化的研究与探索,一步步地让他从用绘画对陕北生活的描摹者,转变为陕北生活中所具有的传统文化的挖掘与保护者。世人只知道延安和陕北是中国共产党的革命圣地,殊不知这里也是黄河作为中华民族母亲河的必经之路,更是中华民族原始文化与艺术的发源地之一,陕北老百姓的生活习俗中至今保留着大量古代文化生活的遗存。靳之林为了更进一步丰富、求证中国本原文化学说,在20世纪70年代末就开始大量收集和研究整个黄河流域的剪纸、年画、皮影等艺术形式,从那些与民俗生活有关的艺术符号中,探索这些艺术符号发生的根源。例如靳之林发现黄河中上游黄帝氏族部落遗址位置中存在着龟蛇图腾文化带,由陇东到关中平原的伏羲、炎帝古羌族部落遗址位置中存在虎、牛、羊图腾文化带,长江中游蚩尤三苗九黎部落遗址位置存在牛图腾文化带。靳之林通过这些先民图腾文化的研究,印证了中华民族早期的文明史。1986年,靳之林从西安调回中央美术学院任教,同年他应法中友协邀请赴法国巴黎参观访问法国的民间艺术与民俗博物馆,这期间他接触到后来在研究思维上对他有很大启发的著名汉学家雅克·班巴诺。班巴诺用中文帮他讲解法国民俗研究方法,所有的种类都是按照社会人类学的研究方法划分的,而社会人类学是把人作为直接研究对象,这与当时国内按照艺术种类给民俗研究分类很不相同。靳之林意识到如果能将中国的民俗、民间艺术与考古、历史结合起来,就能创立中国的人类文化学,这一发现激励他在此后多年都专注于教学、研究和撰写《中国民俗、民艺与考古文化丛书》。虽然他把绘画视作生命,但为了更宏大的社会抱负,为了他一直梦想的用陕北民间艺术推动当地农民的生产生活,他极力克制画画的冲动,因为他知道一旦有机会再拿起画笔,他就压抑不了自己对油画发自灵魂的热爱。

1981年,靳之林陪同德国民间剪纸学者白云台(左三),在黄陵民间剪纸艺术家杨喜仙(右二)家里做客

三

我与靳之林老师的缘分起于20世纪90年代中期我上大学期间,靳老师是我当时男友现在丈夫的恩师,虽然我们都是中央戏剧学院舞美系的学生,但常常到中央美院教师宿舍楼的靳老师家。靳老师特别平易近人,每次见面他都会把他近期做的事讲给我们听,讲得非常具体生动。那时候我们经常去看他的民俗收藏、聆听他的研究与发现,他会一边让我们看具体的实物,一边给我们讲解关于这个地区和这件收藏品的由来、发展与演变过程,以及他的研究结果或是新发现。同时他也会关心我们在做什么事,他对艺术有关的所有新鲜事都保有强烈的求知欲,对于他不了解的影视和舞台方面的新技术、新意识,态度完全像个虔诚的学生,这时候我们就也会按照我们之间习惯的问答方法来解释靳老师想了解的事情。有一次我们陪靳老师去一个摄影棚用反转片拍摄他收藏的上百幅老皮影,从上午一直拍到午夜,靳老师为了让皮影拍出来更具艺术效果,尝试了很多种拍摄方法,他对待工作的严谨、认真、精益求精与事必躬亲,让我至今印象深刻。在与靳老师的交往中,我们和他的家人,包括他爱人靳文香和他小女儿靳山菊也非常熟悉,靳老师在假期外出采风有时会全家出动,妻子和女儿都成了他的助理,帮他拍工作照或是协助他做事。

1983年8月,靳之林陪同法中友协艺委会主席吉莱姆教授和夫人在安塞考察民间剪纸与农民画

对于靳老师更深入而全面的了解,是我工作以后与他在民间美术研究方面的交流中。随着我从事艺术研究工作的深入,尤其是在中国非物质文化遗产概念提出后,以举国之力对民间文化艺术进行抢救与保护的时代背景下,我才意识到靳老师早在三四十年前在延安落户期间,在当地做的文化调研与艺术普查、办剪纸学习班等工作,就是非遗保护与传承工作,而他在中央美院任教期间所写的《生命之树》《绵绵瓜瓞》《抓髻娃娃》《中国民间美术》等著作,都是非遗研究的珍贵成果,他为黄河流域非物质文化遗产的保护与传承留下了大量研究成果和行之有效的工作方法。靳老师在1989年出版的专著《抓髻娃娃》一书的序里曾写道:“中国广大地区,特别是那些曾经出现过光辉灿烂古代文明、后来由于长期交通封闭以致形成文化封闭的地区……我们应该利用这一优势,形成独特于世界的中国民艺、民俗、历史、考古学四者结合和互相印证补充、而且包括民间艺术与民俗考古这一人类文化艺术研究的新学科。”而联合国教育、科学及文化组织(以下简称教科文组织)大会于2003年10月17日通过《保护非物质文化遗产公约》,中国非物质文化遗产保护中心于2006年9月14日在中国艺术研究院挂牌成立,从此才正式开启了中国非物质文化遗产的立法、保护与传承之路。

1985年12月,应中央美术学院连年系邀请,靳之林带陕北、陇东的六位老大娘在美院讲学与表演。由右至左:靳之林、王兰畔、祁秀梅、白凤兰、曹佃祥、高金爱、胡风莲

1997年,70岁的靳之林从考察三峡开始,再次拿起画笔投入到热爱的油画写生活动中。他最爱去的依然是陕北,无论是黄河沿岸还是延川的小程村,都留下了他对艺术不懈追寻的脚步。2002年春节期间在北京,靳老师和我们聊起他刚刚完成的一件大事:那是1997年11月末的一天,在冯山云的推荐下,靳之林和冯山云一起去延川附近土岗乡附近的一处后来被称为乾坤湾的黄河大转弯处写生,那处的黄河气魄雄伟、百折不挠冲破一切险阻的精神,让靳老师心潮澎湃,当晚他用毛笔写下“君不见民族魂,黄土群峦,旸阳初照,大河九曲十八湾”这句诗以抒发心情。他说看到乾坤湾的黄河,他感觉这就是中华民族永生不息的气质。从此他每年都去乾坤湾采风几十天,但是驻地离乾坤湾太远,每天耽误在路上的时间困扰着他。2001年10月,在延川县交警队何平的带领下,冯山云和靳之林终于找到了离乾坤湾最近的画画驻地——小程村,这次靳老师一住就住了三个多月。

靳之林(右一)、胡凤莲(右二)、白凤莲(右三)在美院上民间面花课

那时的小程村还是个只有64户人家的荒凉小山村,虽然距县城只有60公里,但是因为只有一条山路,老乡赶着毛驴车去延川县城得花两天时间,村里没有电也没有自来水,是一个没有被现代文明关照到的地方。靳老师向房东雇了一辆驴车,每天送他们到附近的土岗乡黄河沿岸写生,给他们送饭,帮他们搭棚遮风挡雨。靳老师和冯山云在写生空闲,对村里进行了考察后,发现小程村和附近的碾畔村老乡们在日常生活中保留着例如避邪与招魂、求雨、祭河神、谢土神等古老的民俗仪式,日常生活中妇女剪纸、刺绣、做面花等生活方式也延续至今,最难得的是他们发现了一口千年前胡人窑洞群落与窑口非常有特点的浮雕造型,可以说这里是一个完整的、活态的黄河原生态民俗文化村,具有鲜明的中国传统文化特色。靳之林感激房东和乡亲们的情意,为了实现村里拉电这个心愿,几次去到县政府反映小程村的民俗情况,但是延川当时是出了名的贫困县,地广人稀,小程村周围不少村也都没通电,最后县领导承诺如果小程村能成为民间艺术村的话,政府就可以给拉电。

得到县领导的口头承诺后,靳之林再次运用当年在延安搞民间剪纸普查时的工作方法,准备将小程村会剪纸的妇女们组织在一起,在他住的窑洞里每晚给大家办学习班,以前这样的学习班都在县城办,这是第一次在村里办。结果第一天只来了三位妇女,为了消除大家的紧张情绪,每剪完一幅剪纸,靳老师就使劲夸剪得好,第二天人数就增加到六人,后来大家互相传话说靳老师人很好,来这里的人越来越多,炕上炕下坐的都是人,大家唠家常、说笑话、剪花样,靳老师还教大家画画。但是当时大家来学剪纸都是为了给村里拉电,谁也不相信剪纸真能卖钱。这其中还有一个特别能捣蛋的破落汉子小名叫金娃,在村里本不招大家待见,但是这人爱唱民歌还挺有表演天赋,后来他在靳老师的带动下发挥了他的表演天赋,把村里一些生活场景排成连说带唱的小品剧,演出非常受村民欢迎,他甚至把靳老师编到他的民歌里:“2001年是个好年,靳老师来延川,画大画,画小画,大画画了千千万,小画画了个说不完……”这之后村民的积极性都被调动起来了,有讲民间故事的、有唱民歌的、有刺绣的,还有画农民画的,靳老师高兴了也会站在炕头唱《东方红》给大家听,到后来晚上都不用组织了,碾畔、方家洼等邻村的老乡们也都不请自来,靳老师成了老乡们最爱戴的亲人,他和村民的情感完全融合在一起,他的窑洞也成了附近村的文化中心。

2001年11月,“小程民间艺术村”成立,县政府为全村通电

靳之林(左)与小程村、碾畔村干部一起商量成立碾畔黄河源生态民俗文化博物馆

这时候靳老师认为成立民俗村的时机基本成熟了,他为村里甄选出二十八位农民艺术家,并亲自为每位艺术家写了简历、拍了肖像照,又请县交警队的何平帮他运来一块大石头,然后他在石头上写“小程民间艺术村”,并让石匠刻好了放在村口,县领导和乡领导了解了这些情况后,就同意给小程村通电了。2001年12月13日是靳老师来到小程村的第63天,中午“小程村民间艺术村暨通电仪式”在村民的鞭炮与欢快的秧歌间开始,村里的街道被十里八乡赶来的村民挤满了,乡长为小程村这二十八位艺术家们颁发了证书。这一晚上村民高兴得都不睡觉了,用了祖祖辈辈的煤油灯换成了电灯,剪纸还能换钱,这些事简直像做梦一样被实现了。这年靳老师已经73岁,那次他在延川写生三个多月画了一百多幅油画,他临回北京之前给房东程文留下了两幅作品和三千元钱,小程城全村的乡亲们都来给他送行,送吃的,难舍难分的场面让很多人都哭了,乡亲们不让吉普车走,直到靳老师一再答应大家,日后肯定会再回来的。

自小程民间艺术村成立之后,从中国非物质文化遗产保护中心到延川县都很重视,靳之林多次请专家、学者以及民间老艺人来小程村举办民间艺术学习班,讲授、观摩、交流民间艺术。同时组织小程村的艺术家赴甘肃庆阳参观学习,从而增强黄河原生态文化保护意识和信心。他还多次组织村里妇女进行刺绣、扎染、布制品和民间手工艺的制作,以使大家能够自觉保护手工制作技艺,从而带动手工纺织棉布和民间实用艺术制作。另外他为了保护闹秧歌这种原始宗教仪式,组织秧歌队,请老艺人传教,从而启发小程村民对原始社会宗教文化的保护观念。同时组织村里的民间艺人自己动手编小戏、道情和整理收集民歌、民间故事,以使这些古老的民间艺术得以保护和发展。

靳之林主持中国民间剪纸研究会延川年会在小程民间艺术村的开幕式

2006年11月,靳之林与梅耶基金会商定,联合在小程村举办一次农民艺术节,县里把从延川到小程的公路也修通了,由过去的两天时间缩短为两个小时,每天有一趟长途车经过小程村。2007年农历正月十一,来自法国、瑞士、布基纳法索、格鲁吉亚等国的23位农民艺术家与陕北小程村农民艺术家们一起创作交流,并且邀请了各界媒体、国内的非遗学者与专家、各国大使和家属等,这次热闹非凡的“相约小程村——国际民间艺术活动”由当时将近80岁的靳老师一手负责,从文化部报批手续到为非洲艺术家准备棉大衣,事无巨细靳老师都要操心并落实到位。这次活动中村里妇女们的剪纸,一个下午几乎都卖光了,这让她们再次感受到文化的力量。冯山云回忆说:“靳老师为小程村搞剪纸学习班,为当地妇女打开了通向世界的天窗,树立了妇女的自信,更是让她们了解了自己所具有的社会价值。今天延川的传统文化艺术传播都是当年小程民俗村的延续,后来这些年通过妇联、文化馆和学习班继续增加当地文化的凝聚力,这都是靳老师精神和思想的延续。靳老师在那种艰苦的环境下,费尽心思地为当地村民做了那么多工作,真正改变了那里的环境,这是非常难得的,因为人都是生活在环境下的,思想观念是会受环境影响的。”

靳之林一家在乾坤湾

四

习近平总书记在谈到传统文化时曾说:“中国优秀传统文化的丰富哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念等,可以为人们认识和改造世界提供有益启迪,可以为治国理政提供有益启示,也可以为道德建设提供有益启发。”现在我们有些学者在搞非遗研究时,经常会把具体而生动的民俗生态,用所谓的学术规范将其概念化与固化,而靳老师的研究方法,是长期深入到民俗生活本体中,挖掘它的特点,体会它的审美,研究它的源流,然后组织当地文化干部对这一现象进行普查、调研与学习,让掌握艺术技巧的老百姓来教文化干部,使其二者在艺术思维观念上互通,让民间文化艺术重新在当代民众心里扎根,使即将失传的传统文化艺术形式再次成为当地百姓岁时节令里的重要内容。

靳之林在清早日出前登上古城畔,画晨曦云海中的乾坤湾

靳之林老师是中国艺术界一位低调的大师,他对中国油画民族风格发展的贡献,对陕西文化基因、民俗与艺术的研究与本原文化正论,对黄土地的热爱与执着,成就了他西洋绘画的实践与民俗艺术研究与传承,以他自己的身体力行为中国美术教育事业培养了大批接班人,相信未来的中国艺术史会给予他最公正的定位与评价。靳老师又是中国当代民族美学孤独的开路先锋,之所以说他是孤独的,是因为他生命中绝大部分时间里,对艺术的追求与艺术主张都至少提前于主流风尚几十年。靳老师对艺术的虔诚态度可以从两个方面看出来:一方面是他自己在油画创作中对追求艺术真实性和不断提高艺术境界的渴望与原动力;另一方面是他和底层老百姓的亲密与融合,他总是能从黄土大地上、从老乡身上挖掘出最闪光的艺术个性和文化品格。他在陕北采风的时候,经常会请当地村民帮着他看画,甚至是请村民来评论他的画。靳老师还是我认识的艺术家里,最有社会责任感及社会影响力的一位,我以为社会责任感对于艺术家来说不是对某一社会现象的口诛笔伐,而是像靳老师这样通过自己踏踏实实的努力,使社会底层劳动者——农村妇女能通过手艺传承文化,从而达到第二次思想解放。

2018年4月初,靳之林最后一次到延川,在关庄与曾经知情插队期间一直照顾孙立哲的康大妈叙旧

2018年3月26日,靳老师在他多年好友,陕北书法家上官永祥等人的陪伴下,最后一次坐飞机回到延安,并来到甘泉县“秦直道”遗址,他坐在轮椅中久久凝视着自己曾九死一生徒步3000里考察发现的“秦直道”,他激励同行的年轻人:“像秦直道一样,使我们年轻人能够感受到一种中华民族魂的时代精神。”

靳老师走后,我和他小女儿靳山菊谈到习近平总书记在十九大报告里对传统文化的态度:“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承传统,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。”这不正是靳老师一生的艺术理想与矢志不渝的追求么?山菊说:“是的,每每看到习总书记对传统文化的指示,我就很替我爸爸遗憾。”靳老师,一个真正重视传统文化的新时代来了,您却走了。我们作为后生晚辈能为您的在天之灵做些什么呢?想到这里,我对山菊说:“你把你爸爸的事情接着做下去,就不遗憾了,遗憾的是怕他领着大家走了那么远,没人能接着往下走。”

——碧麟湾