双向均衡沟通的想象

——知识社会学视角下卓越公关理论的发展与批判

■ 胡百精 高 歌

卓越公关理论(excellence in public relations and communication management)被认为是“1980年代后公共关系研究的主导理论范式”①,至少是公关领域中“最接近科学范式的范式”②。1985年,美国商业传播者协会(International Association of Business Communication,IABC)出资40万美元,委托公关学者格鲁尼格(James E.Grunig)开展一项持续15年的实证研究,旨在探讨“公关如何、为何,以及在何种程度上影响组织目标的达成”。格鲁尼格及其团队访问了美国、加拿大和英国的327个组织、3400多名CEO、传播部门负责人和相关员工,覆盖了25个经典个案和大约1700个问题,以确立“什么才是卓越的公关模式”。这是公关研究乃至传播学史上投入最多、规模最大、历时最长的专项课题,甚至超越了始于二战的“伊里调查”“说服实验”和始于20世纪60年代的“涵化分析”。

该项目最终形成了包括理论构建、实证检验和个案分析的三部曲式著作:《卓越公关与传播管理》《经理人的卓越公关与传播管理指南》《卓越公关与有效的组织 三个国家的传播管理研究》。三部著作确立了一个典范式的中层理论群落(integrated collection of middle-range theories),即卓越公关理论③。本文采用知识社会学视角,还原卓越公关理论诞生的时代语境、思想背景、相关知识谱系及该理论自身的发展轨迹,并据此考察其何以成为公关领域的主导理论范式,又何以饱受争议和批评,进而尝试突破和弥合其局限。

一、卓越公关理论诞生的历史语境与思想背景:多元主义与社会整合

根据曼海姆(Karl Mannheim)的观点,知识社会学(Sociology of Knowledge)作为一种历史-社会研究工具,可以用来“分析特定观念与社会存在之间的关系”,解释知识谱系与知识的生产机制问题。换言之,知识社会学将知识与社会现实勾连一体,发现、还原和确证两者之间的因果逻辑,以“理解处于历史环境和具体背景下的思想”④。卓越公关理论的代表人物之一拉里萨·格鲁尼格(Larissa A.Grunig——James E.Grunig的妻子)提醒人们“理论并非静止不变”,“今天所见的卓越理论是几代学者共同完善并仍在持续拓展中的系列成果”⑤。这就牵涉到三个基本问题:卓越公关理论诞生、发展的社会历史背景是什么?公关学科内外部的思想资源与卓越公关理论的建立和拓展形成了怎样的互动关系?“几代学者”如何继承、创新卓越理论的观念和知识?对前两个问题的解释,需要重返卓越公关研究所处的社会史和思想史情境,第三个问题的答案则潜隐于知识谱系“代际转换”的脉络之中。

卓越公关研究起步、铺展于20世纪八九十年代的美国、加拿大和英国。随着“冷战”终结,西方世界解除了来自苏联阵营的政治、经济和军事压力,推动并在某种程度上主导了20世纪末的全球化进程。西方国家内部的政治景观和公共生活也发生了深刻的变化,民主政治、市场体制和大众文化经历蓬勃发展后进入一个转折期。譬如,公民权利意识进一步觉醒,人们渴望真切、实质性地表达自己的权利主张,投票式代议民主所确立的单一程序理性遭到挑战;自由主义和个人主义泛滥早就埋下了社会分裂的种子,大众媒体的发达和互联网的初兴导致信息爆炸、传播加速,过度的多元意见竞争持续加剧社会疏离和对抗;政府和企业奉行的世界观及其传统官僚制、阶层制管理模式,越来越遮蔽自身在面对多元、分散利益诉求和价值期待时的各种弊端。

思想界注意到了社会现实的挑战,并形成了致力于推动观念革命的几股社会思潮:

一是民主观念的革命。在民主制度设计方面,佩特曼(Carole Pateman)、巴伯(BenjaminBarber)、德雷泽克(John S.Dryzek)、吉登斯(Anthony Giddens)、哈贝马斯(Jürgen Habermas)等人对代议制民主发起批判,主张建立一种“参与式民主”(Participatory Democracy)和协商民主(Deliberative Democracy)。他们认为“民主的本质是协商”⑥,强调在多元主义的现实背景下,建立“以协商为中心”的民主模式和公共生活新范式。在佩特曼等人看来,“真正的民主应当是所有公民直接、充分参与公共事务决策的民主,从政策议程设置到政策执行,皆应有公民的参与”⑦。如此,公共事务的决策和治理权将真正交到多数人手中,避免民主在官僚化程序中走向自己的反面。同时,参与、协商本身或可缓解社会疏离、分裂,以及公共精神凋零的现代性症候。

二是管理观念的革命。很多学者觉察到,在20世纪末的西方社会,一方面是公共生活的多元化、离散化和碎片化;另一方面则是组织内部的官僚化、权力本位、唯效率论和反民主。以巴泽雷(Michael Barzelay)为代表的改良派管理学者指出,“官僚制范式”是现代性的重要标志,它强调效率和明确的责任制,但对效率不加节制的追求势必牺牲公平。更重要的是,在现代化、工业化、城市化的新阶段,人们的根本关切已从物质满足转向对权利、认同等精神价值的追求。与此相应,官僚制管理模式强调的效率、秩序不再是压倒一切的至上意志,新型管理视公众为组织的利益相关者,倡导公平、正义、服务和共享责任的合作原则。巴泽雷将这种新型管理模式称为“后官僚制”(Post-Vureaucracy)⑧,它挑战了官僚主义对人性的压制,重视以关系管理取代任务管理,尊重多元主体的个性化表达和差异性诉求,强调参与、合作、共赢。而从组织管理的视角看,若欲培育新型管理的观念和气质,首要的是重构组织的世界观。

三是哲学观念的革命。西方社会于20世纪八九十年代最激烈的哲学思想争论,来自自由主义和社群主义两个阵营。在贝尔(Daniel Bell)、麦金泰尔(Alasdair C.MacIntyre)、泰勒(Charles Taylor)、桑德尔(Michael J.Sandel)和瓦尔泽(Michael Walzer)等社群主义者看来,西方社会生活的一个显著事实是,自由主义、个人主义过度扩张导致个体身心“无家可归”,“丧失了前后一致的自我感,焦虑不断增加,并且产生了对新信仰的渴望”⑨。所谓新信仰何在,社群主义者主张重返共同体生活,平衡个体与共同体、私利与公利的关系,重拾安全感、确定性和公共精神。显然,社群主义者希冀以再造共同体的方式重构多元社会的整合机制,将漂泊、孤立的个体接引至共同体,分享公共精神、追求长远利益、履行积极责任。

卓越公关理论直接响应了前述社会现实和观念革命,这突出表现在如下三个方面:

一是将公共关系定义为组织与公众的双向沟通和均衡协商。1984年,格鲁尼格提出了后来被广为引用的公关定义:“公共关系即组织与其公众之间的沟通管理。”⑩公关既为沟通管理,则应考量两个基本问题:沟通有单向与双向之分,管理有平等与不平等之别。据此,格鲁尼格等人梳理了百年公关发展史,归纳出四种公关模式,即新闻代理模式(the press agentry model),组织雇佣专门人才或机构,借用媒体资源,开展于己有利的宣传;公共信息模式(the public information model),组织利用可能的传播渠道,如宣传册、公众演说和大众媒体,发布客观、真实的信息,以向公众施加影响,使之知情或行动;双向非均衡模式(the two-way asymmetrical model),组织采取更为柔性、立体的策略影响、说服公众,双方交换意见,但在权力关系上仍是一方面支配另一方,而非平等、均衡的沟通与合作;双向均衡模式(the two-way symmetrical model),组织与公众之间相互开放,在地位平等的前提下增进了解、消弭冲突、达成共识、寻求合作。“双向”强调公关从宣传转向说服,进而转向组织与公众共建开放系统,是民主协商对单向支配的超越;“均衡”强调公关遵循平等原则,是对组织本位或公众本位二元论观点的超越。格鲁尼格相信,双向均衡乃卓越公关必备的特质和气质。

二是将卓越公关筑基于组织的新世界观。格鲁尼格认为,作为一套心智系统,世界观预设了组织的公关理念和模式,正确的世界观是卓越公关的前提。传统公关模式最大的问题在于单向非均衡,并具体表现为七种错误的世界观:内在导向、自我封闭、效益第一、精英主义、中央集权、保守主义、墨守成规。有鉴于此,格鲁尼格与合作者通过理论构建和实证研究,提出了卓越公关应当培育的十种新世界观:相互依存、系统开放、动态平衡、地位平等、独立自主、有效创新、民主管理、担当责任、解决冲突和尊重公共利益。

格鲁尼格等人认为,奉行如是世界观,便可培育出“理想的公关角色”(idealist role of public relations)即“战略管理”(strategic management)。他们将这个角色具体描述为:①在公关部门的设置与运营层面,组织要拥有既独立又具备统合协调能力的公关部门,公关主管跻身组织高层,向管理层直接汇报;公关部门与营销部门分开,前者不隶属于后者;公关团队具备管理、传播知识和双向沟通理念,与公众双向均衡沟通;公关部门要雇佣和尊重女性员工或弱势族群。②在组织管理层面,奉行新世界观;组织结构开放且有弹性,实施扁平化管理;培育参与式管理文化;组织内部亦实现双向均衡沟通;接纳公关部门介入决策;感受和响应外部行动群体的压力;恪守伦理道德,履行社会责任。③在公关效果层面,达成预期传播目标;降低组织法律诉讼费用,缓解激进团体施加的压力;维持、提升内部员工的满意度。

三是将公关视为缓解过度多元主义、促进社会整合的行动力量。格鲁尼格明确提出,“我相信合作(collaboration)、集体主义(collectivism)和社会统合主义(societal corporatism)及共同体关系(communal relationships)应成为我们认定的公关职业价值观;它们也正是公关所能贡献给客户和社会的核心价值”。在格鲁尼格看来,“合作不仅是公关而且是民主社会的核心价值”,因此在卓越公关的哲学和价值体系中应将合作观念置于首位;公关的另一个独特贡献在于以集体主义世界观改造个人主义,以社会统合主义节制过度多元主义,缓解过度自由竞争造成的社会分裂和对抗,实现民主社会的协调与融合。至于共同体关系,则带有强烈的社群主义色彩,直契社群主义者有关再造共同体和社会团结的核心主张。

格鲁尼格认为,政治学长期片面地将美国描绘成一个多元主义社会,但事实上美国的社会体系理应并且已经出现节制过度多元化之势。他重申公关是自由竞争、民主社会的产物,同时亦应奉行社会法团主义、社群主义的一些基本信条,看重合作、整合、共同体关系与必要的集体主义。多元主义与社会统合主义、自由主义与社群主义的冲撞和汇流,关系到现代社会的观念、制度、文化和价值选择,也涉及个体生命和生活图景的设计。公关作为广泛渗透于政治、经济和社会生活诸领域的一种沟通、合作手段,无疑应当介入这些重大思想和现实问题的解释和解决。格鲁尼格等人及其卓越公关研究关照并回应了20世纪末的时代主题,使公关理论与当时的重大社会思潮和现实问题相联系。

二、争议与批判

新的理论和范式通常是被旧范式的危机“召唤而来”,正是由于传统公关范式在理论和实践上双线受阻,卓越公关理论才以范式创新的姿态登场。格鲁尼格等人将传统公关范式——新闻代理、公共信息、双向非均衡诸模式所遭遇的阻碍和问题归结于三处:在组织管理层面抱持保守、过时的世界观;在公关操作层面坚持单向、非均衡的沟通模式;在文化与社会后果层面加剧了众声喧哗、意见竞争,导致多元主义和自由主义泛滥。

实际上,对于公关的文化与社会后果素来存在两类矛盾的观点。早在20世纪初,公关之父伯内斯(Edward L.Bernays)坚称公关乃自由、民主的产物,其合法性依据是美国宪法第一修正案。按照宪法,每个人、每一机构皆有自由表达、自我辩护的权利,因此即使是军火商亦应获准在“舆论的法庭”上表达和辩护自身利益。之后的历史实践也证明,多元社会主体确实普遍利用公关手段参与意见竞争和利益博弈,直到引发格鲁尼格对过度多元主义和社会分裂的焦虑。

而在问题的另一端,公关又一直被指斥为社会控制和人的异化的“罪魁祸首”。哈贝马斯(Jürgen Habermas)认为所谓公关即“广告+宣传”,表面上制造了虚假的意见竞争,实则通过操控舆论,导致了公共领域的再封建化和权力、资本对生活世界的殖民。米尔斯(C.Wright Mills)评价,“公关凭借既感人又控制人”的修辞游戏,垄断符号和意义的生产权与解释权。乔姆斯基(Noam Chomsky)也表达了类似的道德指控,他认为公关作为权力和资本的代理人,滥用修辞和话语,造成了真相遮蔽、心灵异化和意识形态宰制等严重后果。

格鲁尼格等从改造组织的世界观、价值观入手创新公关理论,倡导双向均衡沟通模式,一方面响应了公关领域外部的历史语境和思想背景,即前述社会思潮和现实问题;另一方面也是回应针对公关的各种道德指控,重构公关自身的合法性,实现本领域正当的自主自治。一个领域若想长久存续,既要接受时代的召唤和规训,也要不断矫正自身在正当性、有效性方面的偏差,才能实现领域的合法化(legalization)。卓越公关理论可谓兼具外部响应和内部矫正功能:双向均衡沟通模式保持了民主、平等的“本色”,合作、共同体关系等新世界观又倡导了认同、整合、有机团结的社会理想。有学者评价卓越公关理论和公关“四模式论”不同于以往公关史论研究的描述性叙事,而是基于系统理论建构和实证分析的反思性研究。这要求研究者响应历史而又给出超越直觉的历史解释,确认本领域的问题而又指出解决问题的可能方案。

作为贯通世界观与实践模式、职业伦理与社会理想的新范式,卓越公关理论很快受到了学界的广泛关注。据黄懿慧等人统计,自1992年起,除了英语世界,至少有24种语言译介了卓越公关理论,而且引用量逐年攀升。中国公关学界在1993年就翻译了格鲁尼格有关公关作为组织战略管理职能的长文,并于三年后邀请他到北京发表了卓越公关理论的主题演讲。

然而,新范式难免因其“早期的粗糙与草率”而招致批判。正如波普尔(Karl Popper)指出的那样,创新性理论总是“耸立在沼泽之上”,“它就像竖立在木桩上的建筑物”。在人文社会科学领域,一个主导范式往往是由它自身及其招致的批判共同建构的。格鲁尼格承认,学界和业界对卓越公关理论的批评至少包括四个方面:卓越公关理论是否仍属“管理学视角”和“组织本位立场”;双向均衡沟通能否由观念模型转化为实践模式;卓越公关理论是否过于理想主义,甚至背离了公关自身的使命;在数字化和社交媒体时代,卓越公关理论是否遭遇了挑战;黄懿慧等人经过大规模的文献清理发现,围绕卓越公关理论的批评主要指向如下问题:卓越公关理论特别是双向均衡模式的有效性、适用性、应然性与实然性之争,双向均衡沟通与说服的关系,以及伦理选择之争。综合学界的分析和格鲁尼格本人的意见,以下将针对卓越公关理论的批判和争议归纳为三种取向:

一是道德理想与实践有效性之争。批评者认为,卓越公关理论和双向均衡模式承载了宏大的社会理想和道德理想,格鲁尼格等人描绘的是一幅公关的应然(ought to be)蓝图而非实然(being)方案。维弗(K.Weaver)等人基于实证研究提供了大量反例,证明双向均衡模式很难落地公关实践。他们提出,组织对具体公关模式的选择受制于多种因素,而充溢着理想主义气质的双向均衡沟通“几乎不可为”。卓越公关理论并未在观念框架和行动方案之间架设一部坚实的“梯子”,导致理论对实务的关照不足,尤其是未能覆盖沟通过程中的各种复杂变量。若完全按照格鲁尼格的设想行动,组织势必承担过量的沟通管理成本乃至风险。莫菲(P.Murphy)则直言卓越公关理论不过是想象了一个道德乌托邦,与组织追求利益和效率等目标相抵牾。

格鲁尼格先后对此做出了两点回应:研究团队早期的实证分析和个案检验已经证明了卓越公关理论在实践中的有效性;即使抛开业已证明的有效性不谈,批评者将公关功能和伦理对举的二元论思想也不足取。格鲁尼格宣称,卓越公关可以帮助组织与其战略性公众(strategic public)或曰核心利益相关者(core stakeholder)达成预设的沟通和行动目标;帮助组织与战略性公众建立持久、稳定的良好合作关系。同时,格鲁尼格拒绝把现实问题的边界当作理论建构的边界,强调理论应该有更宏大的、超越实用性的关照。凡登博斯和凡里尔(F.A.J.van den Bosch & C.B.M.van Riel)声援格鲁尼格说,卓越公关理论把视角放在了公共关系与公共利益的关系上,强调公关要对公共性负责,而非局限于某个组织公关行为的有效性与伦理性问题。批评者基于实用和伦理二元论立场做出评价,实际上是对卓越公关理论的一种误读。

二是公关“四模式论”的适用性之争。这一类批判有三个指向:历史观批判、普适性批判和单一模式批判。

首先,线性史观的批判。伊唐指出,格鲁尼格的公关“四模式论”对公关史施加了进步主义(progressivism)的扭曲和移情。从单向到双向、从非均衡到均衡的线性历史观,未免落入以简单“进步主义框架”解释复杂公关史的陷阱。布朗(R.E.Brown)也发现,“四模式论”存在强烈的进化论与进步论倾向,对历史做出了过于简单的概括。格鲁尼格后来回应说,卓越公关理论并非绝对的线性历史书写,双向、均衡、合作等观念呼应、拓展了传统公关模式的某些合理要素,譬如艾维·李(Ivy Lee)的组织与公众“双向解释”、伯内斯的“双行道”、希尔(J.W.Hill)的“彼此知情和相互谅解”。

其次,“美国经验”的普适性批判。格鲁尼格基于美国——至多是北美、西欧经验总结的公关模式,必然面临“全球实践”“异域文化”和“多元情境”的考验。20世纪90年代初,全球化趋势进一步加强,公关实践遭遇了越来越严峻的跨文化挑战,卓越公关理论的适用性问题日益突出,格鲁尼格也承认,复杂的应用情境有可能导致理论的“水土不服”,如在一些民主化程度较低的威权制国家,其社会结构等现实条件显然与格鲁尼格在西方情境下试图通过该模式缓解过度多元主义、助力社会整合的初衷相去甚远。格鲁尼格本人倒是对此保持清醒,“有一种神话理所当然地认为,美国的公共关系研究树立了一种标准,其他国家应该接纳或者效法……每当想到其他国家盲目模仿它时,我就感到不寒而栗。”

再次,单一模式的适用情境批判。劳珍(M.L.Lauzen)基于实证研究发现,那些混用单向非均衡、双向非均衡、双向均衡公关模式的企业,有效降低了与利益相关者之间的冲突。因此,单独实行双向均衡模式的有效性尚存疑。莱克特(G.Leichty)、春顿(J.Springston)则直接批评说,组织总是置身于多元复杂情境,岂有“唯一卓越模式”的道理。他们认为,公关模式的适用性要接受不同宏观社会背景、具体项目情境及个案实际的检验,特定模式往往只适用于特定情境,有些情境则需要采用混合模式。格鲁尼格大体上接纳了这些批评,并于1995年提出“混合动机”概念优化了双向均衡模式,容后详述之。

最后,卓越公关理论的立场之争。很多批评者都认为,卓越公关理论是集现代主义、功利主义和实证主义于一身的管理理论,主旨仍是对组织而非公众的利益负责。米勒(G.R.Miller)指出,公关是天然的世俗手段,深度卷入商业竞争和政治博弈,而双向均衡模式忽略了权力和平等之间的古典矛盾,对利益的复杂性考虑不足。库姆斯(W.T.Coombs)、霍莱迪(S.J.Holladay)、波特(L.Porter)等人也质疑格鲁尼格的一些极端做法,譬如将说服贬抑为“不合伦理规范的公关手段”。批判者们认为,公关既受雇于人,就不可避免地服从、服务于雇主立场,“说服公众乃分内之事”。

事实上,格鲁尼格作为公关研究管理流派的代表人物,素来强调公关对于组织战略管理、流程管理、绩效管理的效能,因而双向均衡沟通归根结底仍属于组织立场。他建议批评者把视线拉回到“卓越公关得以实现的宏观条件”上来,组织之所以要树立新世界观、推行双向均衡沟通模式,并非完全出于自身立场或某种道德理想:从外部环境看,竞争压力、舆论压力、“复杂动乱环境”的出现,以及公众地位的崛起和参与意识的高涨,皆敦促组织寻求双向均衡的沟通与合作;从内部环境看,组织治理结构的调整乃大势所趋,建立双向均衡的管理和运行系统,培育协商、参与的组织文化势在必行。综合考量内外部环境,卓越公关理论虽未彻底超越组织立场,但每个组织都感受到了构建新的世界观和公关新模式的必要性。

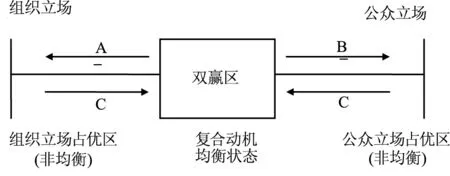

三、“妥协”、争鸣与转向

正是在持续的批评、辩护中,卓越公关理论和双向均衡模式逐渐成为最有影响力的公关理论成果。这不单是因为理论交锋放大了新范式的声量,更与格鲁尼格等人的持续理论创新有关。1995年,格鲁尼格夫妇、多泽尔(David Dozier)在吸纳、反驳批评意见的基础上,对此前的“四模式论”、新世界观构想、双向均衡模式进行“重组”,提出了“作为双向实践的新均衡模式”。如下图所示:

图1

图中箭头A指向了组织立场,代表组织本位的“纯单向非均衡模式”(pure asymmetry model),组织主导、支配传播过程,公众被动接受组织立场;箭头B代表纯合作模式(pure cooperation model),指向了公众立场及其占优区域,组织的沟通行为意在取悦、服从公众意志;箭C头代表双向模式(two-way model),沟通的使命在于促进组织和公众相互了解,达成共识,在协商、对话中靠近互惠(reciprocity)的双赢区(win-win area)。新双向均衡模式有效回应了部分批评,这主要表现在如下两个方面:

一是用复合动机(mixed motives)概念应对公关实践的复杂性。格鲁尼格等人承认公关实践的高度复杂性,也因此接纳了传统公关范式——单向非均衡(宣传)、双向非均衡(说服)的部分效用和价值。他们使用复合动机一词描述组织与公众之间应因不同议题和情境而可能采取不同的公关模式。在有些情境下,宣传和说服可能比双向均衡沟通更有效率,而后者不再是情境普适的唯一有效模式。

二是构建动态均衡的双赢区(win-win area)。新双向均衡模式创造性地采用了一个新概念:以培养共识、实现互惠为旨归的“双赢区”。多泽尔指出,组织与公众各持不同乃至冲突的利益主张,但透过协商与合作,仍可找到共同的着力点,辟出双赢区。双赢区是一个温和的理想沟通地带,它介于组织立场和公众立场之间,既非一方彻底受制于另一方,亦非双方绝对平等、静态均衡的乌托邦幻象。均衡不是“结果”,而是借由协商寻求共识、互惠的动态过程。因此,“新双向均衡沟通”乃一种权变(contingency)模式,强调组织与公众在沟通过程和相关关系上的动态均衡。这种权变也呼应了前述的开放性,即新模式容纳了单向与双向、均衡与非均衡的多元观念和“操作方法”,宣传、说服、双向均衡沟通在手段层面各尽其用,但统摄于卓越公关理论的新世界观,并最终服务于组织与公众之间的共识、互惠、双赢。

虽然新双向均衡模式在某种程度上回应了诸如理想主义、普适性、情境化等批评,但仍有大量问题未能得到充分解释。譬如,莱克特和春顿认为卓越公关理论预设了两个价值倾向过于明显的前提:双向优于单向,均衡优于非均衡。他们指出卓越公关理论可能存在“反证逻辑”的谬误:双向均衡模式之“卓越”,并非建立在自身的资质(quality)或特质(characteristics)上,而是因为“假想敌”——单向、非均衡模式失败了。而传统公关范式有其局限性并不能自然推导出双向均衡模式是优越的,一方失败并不必然意味着另一方的胜利。

当然,最严厉的指控仍然聚焦于卓越公关理论对权力、利益问题的忽略,这是它堕入过度理想主义和乌托邦幻象的根源所在。一些批评者把博弈论、权力关系论引入公关研究,直面公关实践中的利益和权力问题,试图冷却格鲁尼格的道德和理想主义温情。

博弈论假设人是理性和自私的,谋求自我利益的最大化。莫菲(C.H.Murphy)等人据此提出,公关作为组织与公众沟通、较量的手段,要按照博弈论的原理和策略达成相对较佳的合作方案,尽可能避免“双输”或“零和博弈”(zero-sum)。斯莱辛格(Philip Schlesinger)等学者提出了权力关系论,该理论认为影响沟通的根本因素,不在于双方是否愿意采取对等、均衡的姿态,而是对权力和有限社会资源的角逐。因此,公关的核心问题不是建立某种“符合道德标准”的理想模式,而是权力关系的实践。“根据权力关系论者的说法,有效公关的先决条件,不是组织与公众之间的均衡沟通,而是作为消息来源的组织,必须充分利用资源,与不同的公众发展完善的互动行为。”这一派学者考察了影响多元主体互动的权力因素,并将之细分为交换关系、共生关系、同化关系、对立关系等不同类型。

进入21世纪后,已经退休的格鲁尼格针对各方的批评意见和卓越公关理论自身建设的需求,又做出了三个方面的努力:

一是超越美国经验的后续研究。早在1990年中前期,斯里拉默斯(K.Sriramesh)、里拉(A.Lyra)、黄懿慧等便分别在印度、希腊和中国台湾等地开展了针对双向均衡沟通模式适用性的实证研究,并在理论和方法层面提出了一些挑战。格鲁尼格也于2000年前后行动起来,在更多国家和地区开垦“公关与文化研究”的新领地,他与来自不同国家和地区的学者开展在地合作研究,从文化、跨文化、文化转型的角度分析公关问题,发展了“公关的文化解释”。这些研究显然拓展了格鲁尼格的视野,他越来越重视不同文化、政治和社会语境下沟通问题的多样性和复杂性,承认并无一种理论方案能够为复杂、多变的现代社会实践提供完整的解释方案。

二是对公关世界观、价值观和伦理问题的拓展研究。格鲁尼格坚信合作、集体主义、社会统合主义和共同体关系应成为21世纪公关的核心价值观,而合作精神的培育更是当务之急,“合作理应导入组织的伦理体系,让组织的战略、决策、规范和行动框架皆以合作为主旨”。在格鲁尼格看来,有些人之所以坚持认为双赢、均衡是一种乌托邦设想,是因为组织和公关人员不具备合作的价值观——“没有”“没做”与“做不到”是两回事。另外一种情况是,有些公关人员虽然对均衡、双赢怀有热情,但因在组织内权力过低而无法影响决策者和权力中心。

同时,格鲁尼格接受了莫菲和斯宾塞(C.H.Spicer)等人的批评,将双赢导向的合作具化为两个操作方案:协同性倡导(collaborative advocacy)和合作型对抗(cooperative antagonism)。前者是指组织可以倡导一种观点、行为、风潮和信念,但必须基于正当的协商、合作,而非有悖职业道德和公共伦理的说服、诱导和强制;后者是指合作并非无原则的妥协和屈从,对抗亦非多元主体之间无节制的虚耗和破坏,公关要承认和直面对抗,而又应将之导入战略性合作。

三是将道德理想落实于对话实践。格鲁尼格指出,互联网时代的核心价值是对话、平等、开放,新双向均衡沟通模式本质上正是一种“以对话为中心”的公共关系。在此模式中,对话双方未必在每一议题的所有方面、每一情境的所有可能性中都保持绝对平等和均衡,但总体上可以实现动态均衡和持续超越,直至达成合作、双赢。格鲁尼格强调,公众的权力日益强大,对话、合作不再是一种“理应如此”的世界观预设,而是“必须如此”的实践选择。虽然组织往往比公众“拥有更多资源和主导意见市场的权力”,但公众力量的崛起——尤其是在数字媒体时代亦成为不争的事实。公众由“抱怨”走向“行动”的条件日趋便利和成熟,他们可以通过舆论和法律手段汇聚压倒性的强势力量。面对如此情势,对话、合作才是现实出路,这几乎与批评者所称的“理想化”没什么关系。

为了更实在地把握对话关系、合作关系和共同体关系,格鲁尼格借鉴了20世纪90年代兴起的公关关系流派的核心主张,从关系问题切入探讨组织与公众对话、合作和达成认同的现实可能性。他和洪琳达(Linda C.Hon)提出了关系维护和管理的六种策略:接近(access),公关为组织和公众、意见领袖提供彼此接近、相互了解的渠道和途径;积极卷入(positivity),调动各种能够唤起利益相关者卷入的积极因素;开放(openness),敞开心胸,开诚布公,交流情感;保证(assurances),确保各方的关切和作为是合理、合法、正当的;建立关系网络(networking),为各关合作建立必要且充分的社会关系网络,譬如社区网络、行业组织网络、与环保主义者的合作网络等;任务共享(sharing of tasks),组织与公众一起完成共同的任务或互助解决各自面临的问题。之后,格鲁尼格又与黄懿慧合作提出了关系管理的五个指向:信任(trust)、互控平衡或曰势力均衡(control mutuality)、关系的满意度(relationship satisfaction)、关系互动中承诺的兑现程度(relationship commitment)和目标的达成程度(goal achieved)。

至此,格鲁尼格等人完整呈现了卓越公关理论的核心范畴:新世界观、双向均衡沟通、对话、复合动机、协同性倡导、合作型对抗、互惠双赢、社会统合、共同体关系。这些范畴连缀了一张从世界观、价值观到实践模式,兼容多元动机和情境,以对话、合作为中心,旨在实现互惠双赢、社会统合和构建共同体关系的卓越公关理论地图。按照库恩的说法,新的科学范式,既要在认识论、经验论层面使科学的面貌焕然一新,也要引发世界观的变革。也正是在这个意义上,塞勒特(Sallot)等人认为卓越公关理论乃“最接近科学范式的范式”。

但是,学界对卓越公关理论寄望太高,以至于批评的声音并未因格鲁尼格持续的创新努力而止息。譬如,在修辞流派看来,管理流派及其经典理论——卓越公关理论过于强调管理目标、过程和绩效,忽略了公关作为一种独特话语实践的意义生产问题。同时,管理流派明显偏向功能主义的公关研究,诠释和批判研究则付诸厥如。波顿(C.Botan)和泰勒(M.Taylor)等人在21世纪之初提出了公关对话与共创模式(cocreational model),该模式视组织与公众为平等的对话者,双方皆以主体身份进入诠释共同体,分享意义,共创价值。皮尔斯、肯特和胡百精等学者亦在2005年前后将对话观念引入公关研究,试图融合管理、关系、传播、修辞等研究取向,重构公关的哲学、伦理基础和实践模式。

然而,正如希思科等学者(Sisco & Collins & Zoch)指出的那样,21世纪的公关研究尽管出现了百家争鸣的繁荣景象,但整个公关领域仍未形成具有统摄性、引领性的中心理论(a centralized body of theory)。也许莫利(David Morley)和罗宾斯(Kevin Robins)的说法更法中肯:每一种理论范式都不过是“整体改良世界的臆想”。