小针刀松解术治疗枕神经痛的临床研究

谢敏娇,冯淑兰

(广州中医药大学针灸康复临床医学院,广东 广州 510504)

枕神经痛出现在头皮后部,疼痛可放射至头顶、额部和眼眶,是由于外伤、劳损或炎性刺激等原因导致局部软组织渗出、粘连和痉挛,刺激、卡压或牵拉枕大、枕小或第3枕神经,导致其分布区内的单侧或双侧阵发性撕裂样或针刺样疼痛,有时伴随受累区域的感觉消失或感觉迟钝,通常伴有受累神经的压痛,临床上在头痛患者中非常常见。

1 临床资料

1.1 一般资料

收集2016年10月8日—2018年1月30日广东省中医院大学城医院门诊及住院病人和广州中医药大学第一附属医院门诊病人中枕神经痛患者70例,采用随机对照法分为治疗组(针刀组)35例和对照组(电针组)35例。治疗组男17例,女18例,年龄18~80岁,平均(43.57±17.60)岁,病程0.5~24个月,平均(7.14±6.12)个月;对照组男16例,女19例,年龄19~78岁,平均(45.89±15.08)岁,病程0.5~36个月,平均(6.61±7.15)个月。两组患者的性别、年龄、病程比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

依据“国际头痛分类第3版(beta版)”对于枕神经痛的诊断标准:①单侧或双侧疼痛符合②~⑥。②疼痛位于枕大、枕小和/或第3枕神经分布区内。③疼痛至少符合下列3项中的2项:a.反复发作的阵发性疼痛,持续数秒至数分钟;b.重度;c.撕裂样、针刺样或锐痛。④疼痛伴发下列全部2项:A.对头皮和/或头发的良性刺激可出现明显的感觉减退和/或触痛;B.至少符合下列2项中的1项:a.受累神经分支的压痛;b.枕大神经出颅处或C2分布区为诱发点。⑤受累神经局麻药阻滞可使疼痛暂时缓解。⑥不能用ICHD-3中的其他诊断更好地解释。

1.3 纳入标准

①符合上述枕神经痛的诊断标准者;②年龄18~80岁,性别不限;③能按要求完成治疗者;④未经其他治疗或已停止药物及其他理疗等治疗者[1]。

1.4 排除标准

①全身感染性疾病、高血压、五官科疾病、颅内占位等其他疾病引起头痛者;②体质极度虚弱、情绪紧张容易晕针者;③合并有严重心脑肺肾等器质性病变者;④凝血功能障碍或有出血倾向者;⑤治疗局部皮肤感染者;⑥有精神病史者[1];⑦过饥、过饱、过劳、醉酒者;⑧妊娠期或哺乳期患者。

1.5 脱落标准

①不能坚持完成治疗、自行退出者;②接受了其他方法治疗者;③发生严重并发症等不宜继续接受治疗者。

2 治疗方法

穴点选择:两组均选择“小T”,即压痛最常出现的7个点。横线5个点:枕外隆凸、上项线上枕外隆凸左右各旁开2.5 cm处、再向外各旁开2.5 cm处。竖线2个点:寰椎后结节、枢椎棘突。

2.1 治疗组

小针刀操作:参照《针刀医学临床诊疗及操作规范》和《针刀医学原理》[2]。患者体位取俯卧低头位,在上述7个点处用定点笔标记,用安尔碘常规消毒,每个穴位用1%利多卡因2 mL局部浸润麻醉,用汉章牌一次性无菌针刀(北京华夏针刀医疗器械厂生产),规格为:0.6 mm×50 mm(4号),于定点处垂直皮肤快速进针刀,刀口线与人体纵轴一致,逐层松解至骨面,再向上下左右各铲剥2~3刀。具体如下:第1支针刀于枕外隆凸处进针(第3枕神经于枕外隆凸旁开0.5 cm处穿出斜方肌),松解项韧带止点、斜方肌起点、头半棘肌止点,逐层松解至上项线骨面。第2、3支针刀分别于枕外隆凸左右各旁开2.5 cm处进针(枕大神经于此处穿出斜方肌,枕动脉与枕大神经伴行,但枕动脉走行在枕大神经外侧,触摸到枕动脉后用左手拇指固定住枕动脉在指甲缘内侧,右手持针刀沿指甲缘外侧进针,避免损伤枕动脉[3]),松解头后大直肌、头后小直肌及头上斜肌的止点,逐层松解至上项线骨面。第4、5支针刀分别于枕外隆凸左右各旁开5.0 cm处进针(枕小神经于此处穿出),松解头夹肌止点、胸锁乳突肌止点、头最长肌止点,逐层松解至上项线骨面。第6支针刀在寰椎后结节处进针,松解头后小直肌起点,逐层松解至寰椎后结节骨面。第7支针刀在枢椎棘突处进针,松解头后大直肌起点,逐层松解至枢椎棘突骨面。松解完后,出针刀,立即按压止血。每周1次,3次为1个疗程。治疗1个疗程后观察。

2.2 对照组

电针操作:选取上述7个穴点,选用环球牌一次性无菌针灸针(苏州针灸用品有限公司生产),规格为0.30 mm×40 mm(1.5寸),患者取俯卧低头位, 所有穴位用75%乙醇棉球擦拭消毒,各穴进针得气后,行平补平泻手法1 min,接鑫升牌电针治疗仪G6805-Ⅰ型(青岛鑫升实业有限公司生产),选取疏密波刺激,强度以患者能耐受为度,每次留针30 min,每周1次,3次为1个疗程。治疗1个疗程后观察。

3 疗效观察

3.1 观察指标

依据2011中国偏头痛诊断治疗指南:采用视觉模拟评分法(VAS疼痛评分)、头痛影响测定-6(HIT-6)为主要观察指标。

3.1.1 VAS疼痛评分标准 采用视觉模拟评分法评定,0~10分。0分表示无痛,10分代表最痛,病人根据自身疼痛在11个数字中选择1个代表疼痛程度[4]。0~2分:优;3~5分:良(疼痛能忍受);6~8分:可(疼痛影响睡眠,尚能忍受);9~10分:差(疼痛难忍,影响食欲,影响睡眠)。

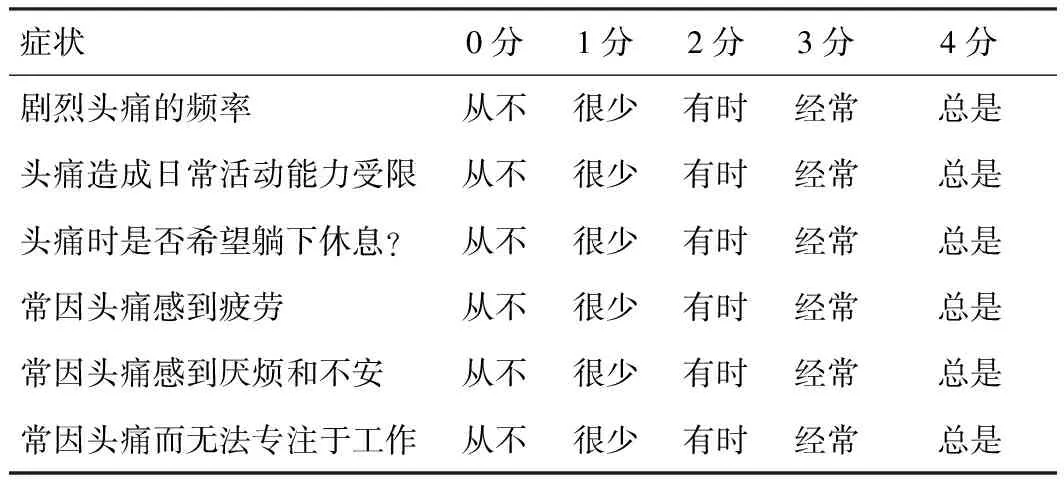

3.1.2 头痛影响测定-6评分标准 把所有答案的得分累加,得分越高说明头痛对生活影响的程度越大[5]。见表1。

表1 头痛影响测定-6(HIT-6)

3.2 疗效评估标准

结合中华人民共和国中医药行业标准《中医内科病证诊断疗效标准》和尼莫地平法[积分改善率=(治疗前积分-治疗后积分)×100%/治疗前积分]为参考,制定如下疗效判定标准:痊愈:头痛、压痛消失,95%<积分改善率≤100%;显效:头痛、压痛明显减轻,75%≤积分改善率≤95%;有效:头痛、压痛有所减轻,30%≤积分改善率<75%;无效:头痛、压痛无改善,积分改善率<30%。

3.3 统计学方法

3.4 结果

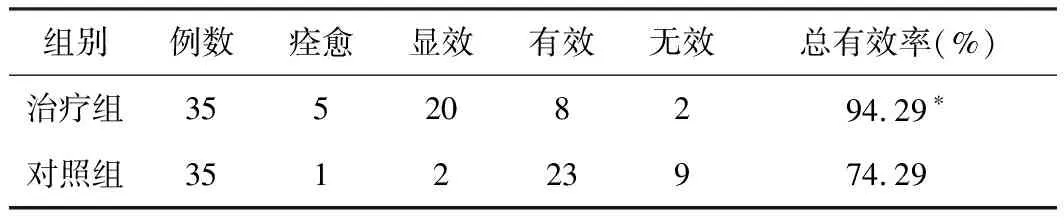

3.4.1 两组患者临床疗效比较 治疗组总有效率为94.29%,对照组总有效率为74.29%。两组疗效比较,治疗组优于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组临床疗效比较 (例)

3.4.2 两组患者治疗前后VAS疼痛评分比较 两组患者治疗前VAS疼痛评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者治疗后VAS疼痛评分较治疗前明显下降(P<0.01),且治疗组症状改善明显优于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后VAS疼痛评分比较分)

3.4.3 两组患者治疗前后HIT-6评分比较 两组患者治疗前HIT-6评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者治疗后HIT-6评分较治疗前明显下降(P<0.05),且治疗组症状改善明显优于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 两组治疗前后HIT-6评分比较分)

3.4.4 两组患者随访3个月后临床疗效比较 随访3个月后,治疗组总有效率为85.71%,对照组为60.00%,治疗组疗效明显优于对照组(P<0.05)。见表5。

表5 两组随访3个月后临床疗效比较 (例)

4 讨论

枕大神经是第2颈神经后支的分支,紧靠寰枢关节的后外侧绕头下斜肌向上斜跨枕下三角并穿过头半棘肌,在上项线下方、斜方肌的起点处浅出,感觉纤维经过上项线中点之外约2.5 cm处紧贴枕骨,伴枕动脉的分支上行,分布于枕部和顶部的皮肤。枕小神经由第2颈神经前支通过颈丛分出,在胸锁乳突肌后缘中点附近穿出[6],分布于枕部及耳廓背面上部的皮肤。第3枕神经为第3颈神经的内侧支,位于枕大神经内侧,与枕大神经之间有交通支相连。

中医认为,枕神经痛属于中医学“太阳头痛”“枕后痛”“偏头风”的范畴。病位在太阳、少阳两条经脉。病因病机为外感风寒湿热之邪,邪气客于太阳、少阳经脉,循经上犯于枕后部;或因气郁、痰火、瘀血等内生之邪[7],阻于经络,导致气血不通,不通则痛。

现代医学认为,由于寰枢椎之间没有椎间孔,颈神经在寰枢后弓与枢椎弓板之间穿出容易受到刺激或卡压,引起其所支配区域皮肤的感觉障碍及周围组织痉挛、渗出或粘连[8],从而诱发枕神经痛;长期低头工作,用枕不当,颈肌痉挛,深筋膜肥厚,炎症渗出、粘连,可压迫枕神经。根据针刀医学原理,用针刀松解病变的软组织,解除其粘连、挛缩、瘢痕和堵塞等病理变化,解除对神经、血管的刺激和压迫[9],恢复软组织间的动态平衡,可以改善局部微循环,消除肌紧张、肌痉挛,改善局部代谢,促进炎症物质的吸收,从而达到解痉止痛的目的[9]。

针刀疗法是将传统的针刺疗法和现代的手术疗法相结合的一种闭合性手术疗法[10],既有传统针刺疏通经络、行气止痛的作用,又充分发挥了闭合性手术的直接切割作用,使粘连、瘢痕松解。本研究选取“小T”7个穴点(横线5个点:枕外隆凸、上项线上枕外隆凸左右各旁开2.5 cm处、再向外各旁开2.5 cm处;竖线2个点:寰椎后结节、枢椎棘突)治疗枕神经痛的价值在于:①可以直接松解第3枕神经、枕大神经、枕小神经处的粘连、瘢痕,减轻神经卡压症状;②通过松解头后大、小直肌起止点,斜方肌起点,项韧带、头半棘肌、头上斜肌、头夹肌、胸锁乳突肌止点,减轻肌肉韧带痉挛从而达到改善头痛的目的。

目前,临床上治疗枕神经痛的方法主要有:药物口服、封闭疗法、中医外治和外科手术等,本研究相较这些治疗方法的特点及优势在于:①无需服用药物,无毒副作用;②有别于外科手术,成本低廉,操作简单;③封闭疗法复发率高,治标不治本,而本研究方法彻底松解,不易复发;④相比针灸、中药热敷等其他中医外治法,小针刀疗法不留针,所需时间短。该研究的创新点:选穴方法将取穴位点具体量化,一目了然,使取穴更简单,便于广大针灸同行应用。运用针刀松解治疗枕神经痛安全有效,且远期疗效较电针佳,值得临床推广应用。