大学体育篮球教学中运动损伤的预防途径及对策研究

潘忠

(福建船政交通职业学院体育教研部,福建福州 350007)

0 引言

篮球运动是一种集竞技性与趣味性于一体的体育活动,是世界上最受喜爱的球类运动之一.在我国,篮球运动受到不同年龄,不同职业人群的广泛关注,据不完全统计,我国打篮球的人数已经超过2亿人,甚至已达3亿,篮球在高校学生群体中传播更为广泛,已成为当今大学生课余生活中不可或缺的一部分;同时,篮球运动也是职场人员在闲暇之时排解压力、放松身心、增强体质的最佳选择.篮球运动在增强运动员体质,提高运动员反应灵敏度,增强团队意识和队员之间感情等方面发挥着极大的作用.篮球课程早已成为我国高等院校体育课程规定的的内容之一,受到了广大学子,特别是男同学的喜爱.但在篮球运动中总是不可避免地会出现一系列运动损伤,这些损伤将或多或少对运动员的日常生活带来不便,因此,如何有效预防以及正确处理运动损伤对每一位篮球爱好者来说都是一项必须了解的内容,同时也是篮球教学过程中应加以重视的方面.

1 国内外发展现状

随着篮球在我国不断发展,运动员的身体素质和战术水平得到明显提升,与此同时运动损伤发生的概率也逐渐升高.在篮球教学中,不同同学对篮球接触时间不同,安全防范意识不足,导致在教学活动中出现运动损伤的概率增大.因而在提高运动员安全防护意识,在高校教学过程普及运动损伤的预防和治疗的相关知识是非常重要的.

官长勇对篮球运动中出现运动损伤及其原因进行了调查,调查结果表明造成运动员损伤的原因主要包括热身运动准备不充分,技术动作掌握不准确以及自我保护意识不足等,因此在教学实践中应加强学生对运动损伤的认知,提高学生自我保护意识[1].

徐汉鹏等人对高校大学生运动损伤发生率、损伤类型、损伤部位进行了调查,并对损伤原因进行分析,提出一系列损伤治疗方案.

刘文臣采用问卷调查的方式对高校大学生常见的运动损伤部位进行研究,研究发现篮球运动损伤部位集中在脚踝、膝盖、手指等部位;篮球训练有助于提高篮球技巧,进而降低运动损伤出现的概率[2-3].

丁丽萍等人对比研究了不同位置处的男运动员在篮球运动中出现损伤的概率,结果表明位于不同位置处的运动员运动损伤出现的概率存在很大的差异前锋队员极易出现运动损伤;中锋队员次之;后卫队员出现运动损伤的概率较小.

王祥生等人对赣州市部分高校的大学生在篮球教学过程中的损伤状况进行了研究,并对运动过程中的损伤原因、损伤部位进行分析.结果表明运动损伤出现的原因一般有热身运动准备不充分、篮球技术不熟练以及操作犯规等,损伤类型包括扭伤、手臂、肩部擦伤、肌肉损伤、膝盖受伤、韧带拉伤、骨折及其他运动损伤,并针对运动损伤的预防途径提出一系列建议.

林文波通过分析高校篮球教学过程中运动损伤产生的原因,从教师授课、医务监督、设备维护、思想教育、准备活动等方面提出建议以预防运动损伤状况的发生.

吴海晶提出避免篮球运动损伤的措施包括:严格遵守篮球规则,避免因恶意犯规引起的损伤;加强学生的安全意识,加强体能训练,并做好赛前热身活动;做好场地安全防护工作等.

2 研究内容

2.1 研究目的及意义

为研究篮球运动损伤预防的方法和策略,本文选取了山东省5所高校展开问卷调查,先针对篮球运动中出现运动损伤的类型、发生概率、不同位置处出现损伤的概率、损伤部位、不同年龄阶段、不同熟练度的运动员出现运动损伤的概率进行对比研究,分析造成运动损伤的原因,提出预防方法和对策并为篮球教学提出建议.研究结果有利于规范篮球教学,提高运动员整体素质,预防损伤发生,保证运动员的安全.

2.2 研究方法

通过查阅文献对运动损伤有关的研究现状进行了梳理,并针对当地实际情况设计问卷调查表,从选定的高校中随机地从在校大学生中抽取样本进行调查并利用数理统计方法对数据进行归纳整理,得出不同专业运动员的运动损伤情况、损伤部位、损伤原因及其有关防护、治疗措施,实验结果将为预防运动损伤提供一定的参考.

2.3 研究对象

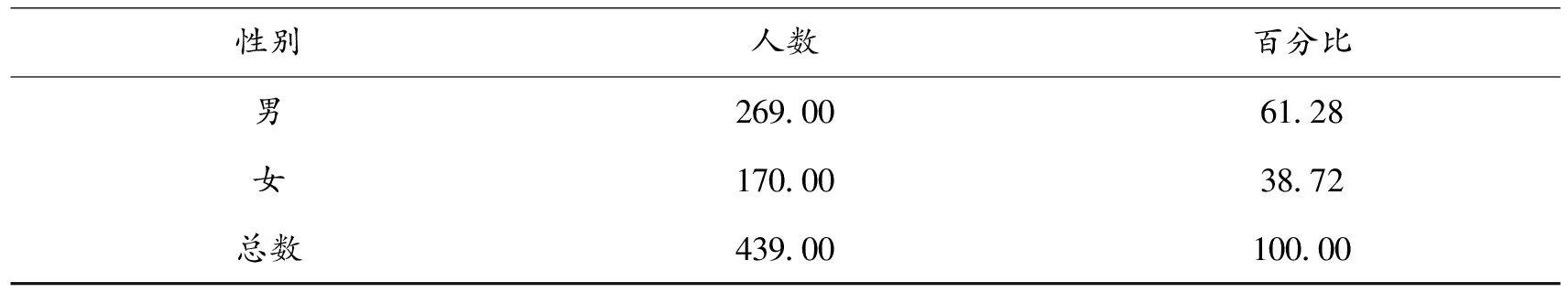

本文选取山东科技大学、山东建筑大学、山东财经大学、青岛大学、聊城大学的共计500名在校本科生为研究对象,对其在篮球运动中的损伤情况进行调查,并针对当地运动损伤的受伤、就诊情况向当地的医疗机构进行了咨询.为保证抽取样本的科学性和有效性,每个学校的学生均按照一定的比例随机从体育专业和其他专业中抽取,调查对象涵盖不同年级、不同性别,问卷调查采用匿名调查,被调查对象需提供学院、年级信息;其中,有61份调查问卷因所需信息不完善、参考意义不大等原因作废.具体调查数据如下表所示.

表1 调查对象分布情况

表2 有效调查对象学院年级分布情况

表3 有效调查对象性别分布情况

3 研究结果及讨论

3.1 运动损伤结果分析

在进行问卷调查过程中,通过设置数字1-5表示在运动中出现损伤的概率,其中1表示运动损伤概率低于20%,2表示运动损伤概率为20%-40%,其余数字所表示地概率以此类推.表4对比分析了体育学院运动员与非体育学院运动员损伤的发生概率,可以看出,体育学院学生在篮球运动中出现运动损伤的平均概率为57.76%,远低于其他学院(72.87%),这是由于一方面体育学院学生身体素质较高,较高的身体素质保证在运动过程中可以较好地集中精力应对出现的各种临时状况,同时体育学院的运动员对篮球动作技术更为熟练,有效降低了运动过程中动作失误引起的碰撞、摩擦出现的可能性,极大避免了运动损伤的发生;另一方面体育学院学生安全意识较强,运动员的赛前热身以及比赛过程中的安全防护均较其他学院运动员有更为充分的准备.

表4 不同学院的运动员损伤情况调查

表5对比了不同年级篮球运动员出现运动损伤的平均概率.从表中可以看出,随着年级的增长,运动损伤出现的概率呈现出逐渐降低的趋势,其中在一年级的运动员中,体育学院与非体育学院出现运动损伤的概率相差较小,分别为69.58%和75.12%,随着体育学院专业知识的开展,体育学院学生在篮球运动中出现运动损伤的概率大幅降低,但其他学院的概率降低较小[4-6].另外,研究还对不同年级的损伤严重程度进行调查,对于非体育学院学生的一年级学生和四年级学生运动时间相对于其他年级更多,在运动过程中一年级运动员运动损伤更严重,而四年级运动员的运动损伤概率虽然较大,但损伤类型一般以磕碰擦伤为主,对日常生活影响较小.

表5 不同年级的运动员损伤情况调查

表6对比了不同位置处运动员受伤概率,由表格数值可以看出不同位置处运动员出现运动损伤概率存在明显差异,常用位置为大前锋的运动员出现运动损伤的平均概率为83.11%,远大于中锋位置处运动员.这是由于为保证队伍各成员之间能协调配合,不同部位运动员所需发挥的功能不同,因而运动员在比赛过程中运动激烈程度不同.一般来说,前锋、后卫运动员的运动强度远大于其他位置的强度,因而其受伤概率也相应增大.

表6 不同位置的运动员损伤情况调查

表7所示为不同性别运动员出现损伤的概率,根据表中数据可以看出,男性运动员出现运动损伤的概率为75.87%,远超于女性运动员(54.79%).这是由于不同性别运动员相互之间运动激烈程度不同,此外与运动员自身性格也有较大关系.

表7 不同位置的运动员损伤情况调查

3.2 运动损伤部位对比研究

表8所示为不同部位出现损伤的概率统计数值,根据统计结果可以看出,运动损伤类型主要包括了手部损伤(擦伤、扭伤、骨折等)、肩部损伤(肩部肌肉拉伤、脱臼等)、腰部损伤(肌肉拉伤、扭伤等)、膝盖损伤(擦伤、磕碰、韧带断裂等)、脚踝损伤(踩伤、擦伤、扭伤、骨折等)以及头部损伤等.运动过程中运动员相互之间极易发生磕碰,篮球的激烈性和竞技性,是运动员出现擦伤、磕碰以及肌肉拉伤、骨折等运动损伤的重要原因[7].其中膝盖和脚踝损伤几率最大,这是由于篮球运动存在很多起跳、投篮、传球、奔跑等的运动,这些运动极易造成运动员出现相互碰撞、身体失稳以及相互之间无意推搡等现象,进而导致磕碰、摔倒等,从而造成脚踝处和膝盖处的运动损伤.

表8 不同部位出现运动损伤概率

3.3 运动损伤原因分析

为了分析篮球运动损伤的原因,在设计调查问卷题目的过程中,针对运动损伤出现的原因进行了统计,结合上文研究数据可以看出,运动员发生损伤的主要影响因素主要包括运动员自身身体素质、运动前热身运动准备、技术动作熟练度、历史受伤及治疗状况、自我保护意识、心理因素等,同时比赛的战术安排、场地条件等外界条件也会对运动员状态的发挥造成影响[8].

运动员自身身体素质是指运动员的自身体质状况、患病情况以及近期睡眠状况、精神状态等.篮球运动是一种紧张激烈、运动量大的竞技类运动,对运动员的身体素质有一定要求,当运动员身体素质过低时或患病、伤患人员应尽可能避免过于剧烈的运动;当运动员的精神状态较差或过于疲劳时,容易造成注意力的不集中,反应能力降低,在此情况下也会导致运动损伤的发生.因此在教学中应注重运动员的身体锻炼,通过日常训练提高学生身体素质,对于非体育学院的学生可在日常生活中应加强体育锻炼,增强体质,从而避免在运动过程中出现运动损伤.

赛前热身对于提高肢体、神经系统和身体各器官的协调性有非常重要的作用,同时还有助于拉开肌肉和韧带,促进身体各部分尽快进入活动状态.调查结果发现,对于非体育专业的运动员来说普遍存在赛前热身运动的不规范、不充分,甚至部分运动员不进行赛前热身,在运动过程中,极易产生肌肉拉伤、动作不协调而造成的运动损伤.相比之下,体育学院学生对赛前热身大都比较重视,这也降低了比赛过程中运动损伤的概率.

篮球运动对于运动员的反应速度、肢体协调能力和灵活度都有一定的要求,运动过程中,当出现动作失误、动作不到位等都有可能导致运动员之间的碰撞、摩擦,同时还会导致在投球、传球、跳跃过程中发生重心不稳的现象,这些现象都有可能造成运动员的跌伤、擦伤,严重时还会造成头部、手臂、肩部、膝盖和脚踝的运动损伤.根据统计结果可以看出,对于体育学院高年级运动员由于其动作规范,自我防范能力较强,在运动过程中出现运动损伤的概率远低于低年级运动员和非体育学院运动员,因此在日常教学中应重视对学生运动技术的要求,不仅有助于提高运动员技术水平,同时还降低了体育活动中运动损伤出现的概率.

由于体育学院运动员在体能、技巧掌握较好,且大部分运动员的安全意识较其他学院更强,因而其运动损伤出现概率低于其他学院运动员.

运动员的性格浮躁、心情状态差等因素也会造成运动损伤,因而运动过程中女生出现运动损伤的概率低于男生[9].另外,对于体育学院的学生,由于其日常教学中运动负荷比较大,由于篮球运动本身运动较激烈,如果运动员日常运动负荷过大,甚至超过运动员自身承载能力,将极大提高运动损伤出现的概率,对运动员的身体也将造成一定程度的损坏,这点应引起运动员的注意.

3.4 运动损伤预防途径和对策

通过分析上述结果可以看出,造成篮球运动过程中运动损伤的原因大致可以分为内在原因和外在原因,通过对比发现,体育学院和非体育学院出现运动损伤的概率差异较大,这是由不同学员的运动员对运动过程中安全防护措施的认知、技术掌握程度以及身体素质不同导致的,因此在日常教学练习中,应加强培养运动员的自我防范意识,提高运动员对运动损伤预防知识的了解和重视程度,从赛前热身、装备防护、思想意识等各方面做好充分的安全防护措施,尽可能避免因运动员自我防护意识不足而造成的运动损伤[10];教学过程中应强调赛前热身的重要性,要求运动员养成赛前热身的习惯,使运动员在比赛之前能进行科学、充分的赛前热身;教师还应对关键技巧进行严格把关,对于关键性、危险性的运动技巧应要求运动员熟练掌握,运动员也应对具有一定技术要求的动作应多加练习,熟练掌握相关要领;运动员应根据自身实际状况加强体育锻炼,提升身体素质;运动场上的运动器材也应定期排查,对有安全隐患的设施应及时维修或更换;此外,应对发生运动损伤后的处理方法进行普及教育,对常见的运动损伤处理方法应安排一定的课程进行讲解,保证运动损伤可以得到正确、及时地处理.

4 结论

本文利用问卷调查的方法,对高校篮球教学训练中运动损伤出现的概率和产生原因进行对比分析,并根据调查结果为高校篮球教学预防运动损伤提出了建议,结论如下:

(1)在篮球教学和比赛训练过程中,体育学院运动员出现运动损伤的概率远低于其他学院运动员;随着年级的增长,运动损伤出现的概率逐渐降低,男同学与女同学相比更容易造成运动损伤;

(2)运动损伤类型主要包括了手部损伤、肩部损伤、腰部损伤、膝盖损伤、脚踝损伤以及头部损伤等,其中膝盖损伤与脚踝损伤出现运动损伤的概率更高;

(3)运动员发生损伤的原因主要包括学生自身体能、运动前热身运动准备、技术动作熟练度、历史受伤及治疗状况、自我保护意识、心理因素以及战术安排、场地条件等.

(4)在日常教学练习中,应加强培养运动员的自我防范意识,对篮球技巧严格要求;运动员还应根据自身实际状况加强体育锻炼,提升身体素质;运动场上的运动器材应定期排查;此外,还应对运动损伤的处理方法进行普及.