三峡水库2018年7月洪水期间泥沙输移特性分析

,, ,

(长江水利委员会水文局 长江三峡水文水资源勘测局,湖北 宜昌 443000)

2018年7月,长江上游出现强降雨过程,干支流发生超警以上洪水,其中支流嘉陵江上游、涪江上游、沱江上游发生特大洪水。2018年长江第1号洪水和2号洪水先后出现在干流,三峡入库洪峰流量分别达到59 300 m3/s和60 000 m3/s(仅次于三峡水库175 m试验性蓄水后的2012年的71 200 m3/s)。两次洪水过程寸滩站沙峰含沙量较大,其中第2号洪水过程沙峰含沙量 4.47 kg/m3(仅次于三峡水库175 m试验性蓄水后的2013年)。本文主要从降雨组成、进出库水沙过程、水库泥沙输移特征等方面阐述了三峡水库2018年7月洪水期间泥沙输移特性。

1 雨 情

1.1 雨情概况

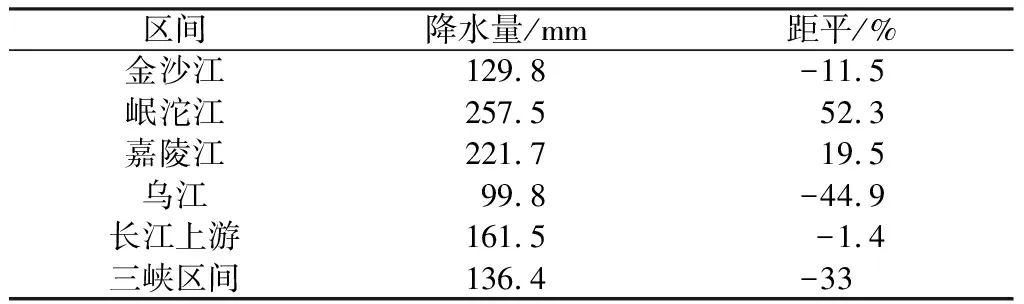

2018年7月,长江上游降水基本正常,除岷沱江偏多5成、嘉陵江偏多2成外,各区均偏少,其中乌江偏少4成多。降雨量统计见表1。

降水主要集中在7月上中旬,降水分布异常不

表1 长江上游流域2018年7月降水量统计

注:除三峡区间历史平均值采用的2009~2017年数据统计外,其他各区间采用1981~2010年数据统计。

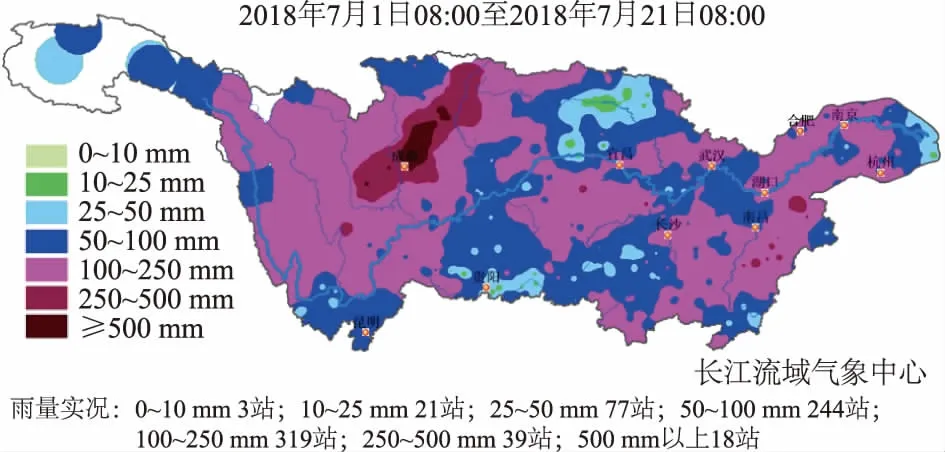

均,总体表现为西部异常偏多、东部明显偏少的分布形态。沱江上游、涪江上游以及嘉陵江干流上游局地累积雨量在500 mm以上,岷江中游-嘉陵江上游一线大部累积雨量在250~500 mm,其他地区大部在50~250 mm之间,见图1。

图1 长江流域2018年7月上中旬累积降水色斑

1.2 雨情特点

7月上旬降雨主要受雨带缓慢东移南压影响,长江上游流域大部自西北向东南先后出现大到暴雨,本次降水过程具有降水持续时间长、强降水范围广、累积面雨量较大的特点。 7月中旬的两次降雨分别受高空槽和副高外围暖湿气流及中低层切变辐合和副高外围暖湿气流的共同影响,长江上游各支流流域出现持续性强降水,强度以暴雨、局地大暴雨为主,具有降水强度大、累积雨量大的特点。

2 进出库水沙过程

2.1 入库水沙过程

2.1.1 第1号洪水入库水沙过程

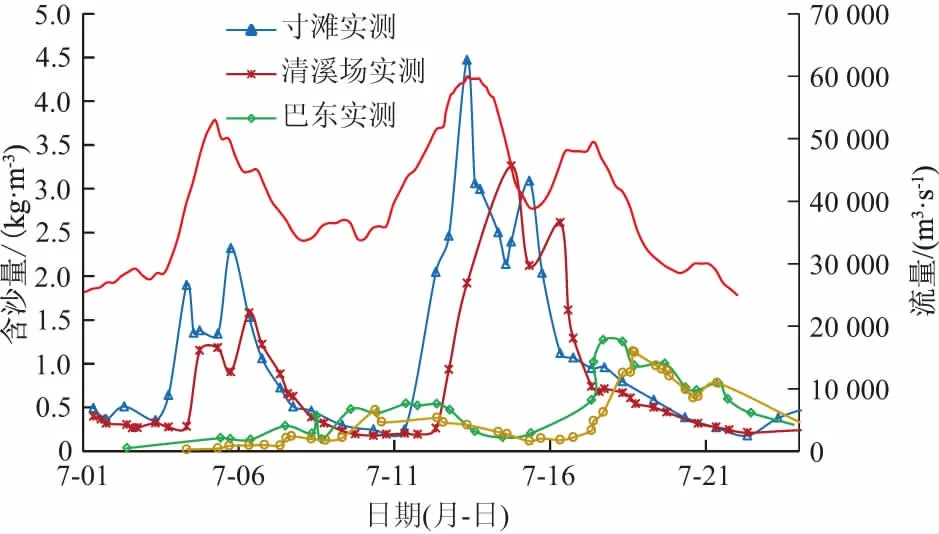

第1号洪水主要来源于岷沱江和嘉陵江。寸滩流量从7月3日12:00起涨,至5日02:30达到洪峰流量46 800 m3/s,相应洪峰水位179.35 m,距警戒水位(180.50 m)1.15 m。受上游梯级水库调蓄影响,乌江武隆流量于3日08:00逐步波动增加,至6日19:00涨至洪峰流量9 540 m3/s。本次洪水过程三峡区间产流约2 000~3 500 m3/s,最大流量达5 000 m3/s。受长江上游干流寸滩来水、支流乌江来水及区间产流共同叠加影响,三峡入库流量由28 000 m3/s快速上涨,至5日14:00入库流量达到53 000 m3/s,正式迎来长江2018年第1号洪水洪峰。

本次洪水入库含沙量出现明显的增大过程,寸滩站实测含沙量由7月3日起逐渐增大,至7月5日18:00达到沙峰 2.32 kg/m3,之后逐渐减小至起涨水平。本次洪水过程沙峰较洪峰滞时16 h。随着洪峰往下游演进,水深逐步增大,流速逐渐减小,粗颗粒泥沙逐渐沉降,含沙量降低,至巴东、庙河站,仅呈现微小沙峰波动,沙峰整体衰减。沙峰输移至清溪场、巴东、庙河站的峰值分别为1.58,0.54,0.47 kg/m3。

2.1.2 第2号洪水入库水沙过程

第2号洪水长江干流来水较少,主要来源于岷沱江、嘉陵江流域的强降雨汇流。寸滩流量由7月10日13:00起涨,至14日16:10到达洪峰流量59 300 m3/s,相应洪峰水位184.05 m,超保证水位(183.50 m)0.55 m。于16日08:00退至33 800 m3/s,洪水过程维持50 000 m3/s以上达50 h。武隆流量主要受水库调度影响,日内流量在700~2 700 m3/s之间波动。三峡区间降雨产流较少,来水主要源于上游汇流。三峡入库流量由37 000 m3/s开始增加,于14日10:00迎来长江2018年第2号洪水洪峰,洪峰流量60 000 m3/s(为2013年以来最大),16日14:00退至39 000 m3/s。寸滩超过55 000 m3/s量级洪水持续时间达30 h。

本次洪水入库含沙量有大幅增大的过程,寸滩站实测含沙量由7月11日起快速增大,至7月13日08:00达到沙峰 4.47 kg/m3。沙峰含沙量仅次于三峡水库175 m试验性蓄水以来2013年7月的5.45 kg/m3。本次洪水过程沙峰较洪峰提前20 h。沙峰输移至清溪场、巴东、庙河站的峰值分别为3.26,1.27,1.14 kg/m3。

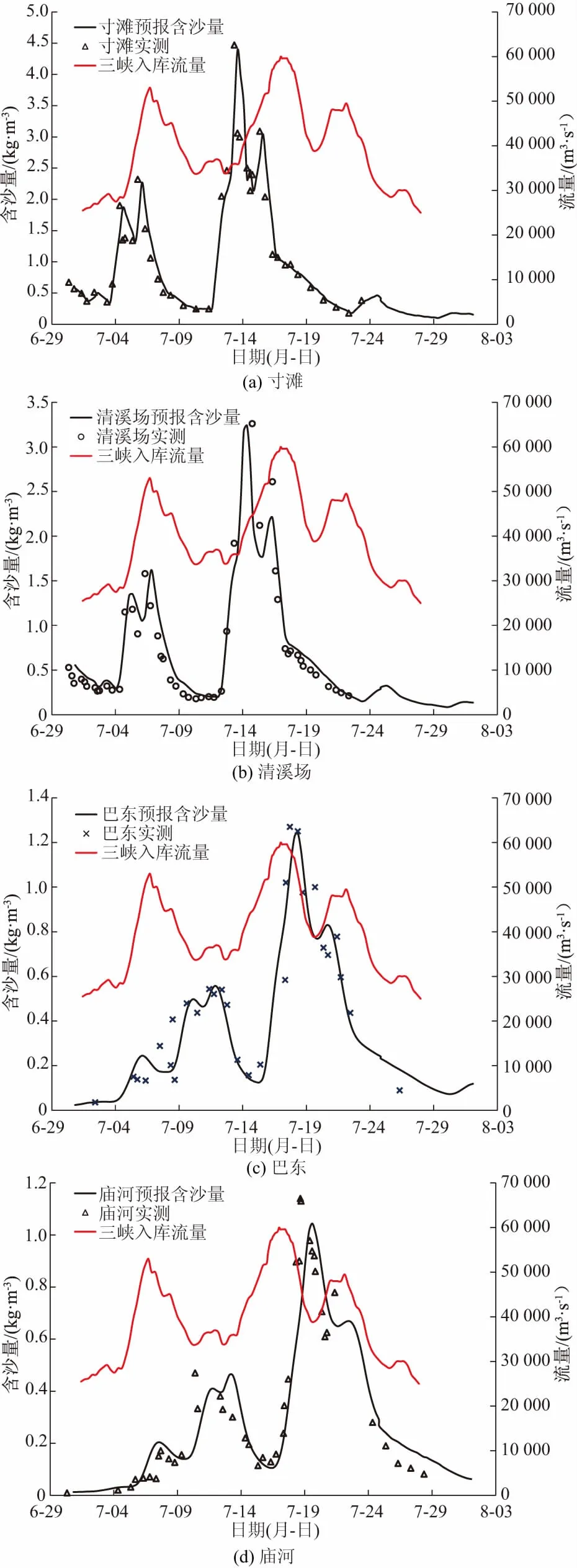

2018年7月入库洪水过程及入库泥沙过程见图2。

图2 2018年7月三峡水库入库水沙过程

2.2 水库调度过程

为拦蓄洪水,减轻长江中下游防洪压力,根据长江上游后期来水及中下游洪水情况,长江防总共下达了6次调度令。为拦蓄1号洪水,三峡出库流量由月初的30 000 m3/s逐渐增加至40 000 m3/s,并维持至1号洪水过境;期间,库水位由145.06 m涨至149.05 m,后波动下降至146.39 m。为提前腾库迎接2号洪水,三峡出库流量于7月10日起逐渐增加至40 000,42 000 m3/s,并维持至2号洪水过境,于16日18:00退至38 800 m3/s,历时144 h。期间,三峡库水位迅速拉低,最低水位于7月12日20:00达到146.19 m(见图3)。

根据预报分析,三峡水库将于7月18日迎来第3次洪峰流量,考虑后期来水较少,三峡水库逐渐减小出库流量至30 000 m3/s。随着出库流量的减小,库水位抬高,至21日达最高库水位156.83 m。至此,三峡水库顺利度过7月第三场洪水。

图3 2018年第1号、第2号洪水期间三峡水库进出库流量及库水位过程

2.3 水库泥沙预报

三峡库区泥沙预报基于库区寸滩至坝前的一维水沙数学模型,采用河段内311个实测固定断面资料作为河床初始边界条件,以长江寸滩站流量、含沙量预报过程为进口边界条件,以相应的三峡大坝坝前水位预测过程作为出口边界条件计算[1]。其中,寸滩站预报流量采用长江上游水文水资源勘测局的流量短期预报成果;寸滩预报含沙量是根据历史实测资料拟合的上游(朱沱站和北碚站)不同来水组合条件下寸滩站输沙率-流量相关关系图;坝前水位则是由汛期寸滩站流量预报成果结合三峡水库具体调度方式,并根据三峡水库库容曲线查算[2]。

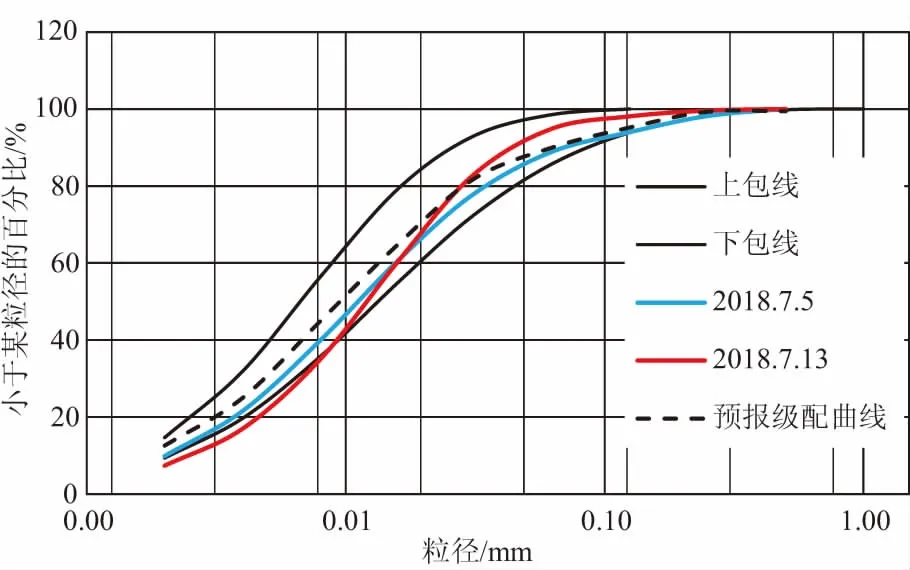

图4 寸滩站悬移质颗粒级配曲线

悬移质泥沙级配作为影响泥沙在水库运动过程中沿程落淤或冲刷的主要因素,直接影响水库沿程各断面含沙量大小、含沙量过程、泥沙淤积部位、泥沙输移对不同水库调度方式的反应等,在泥沙预报计算过程中需要进行重点考虑。作业预报前统计了2009~2017年寸滩站6组典型沙峰(含沙量大于等于2.0 kg/m3)颗粒级配,并进行了分析。选取6组颗粒级配的上下包线分别作为细级颗粒级配和粗级颗粒级配代表,以中级颗粒级配为基础,并结合场次洪水实测悬沙颗粒级配加以优化,作为本次泥沙预报的颗粒级配代表(见图4)。预报采用的悬沙颗粒级配与两次沙峰过境时实测悬沙颗粒级配的级配曲线基本一致,小于0.031 mm粒径的占比分别为81.7%(预报)、77.8%(7月5日)、82.8%(7月13日)。可见,本次采用的泥沙悬沙级配选取合理。

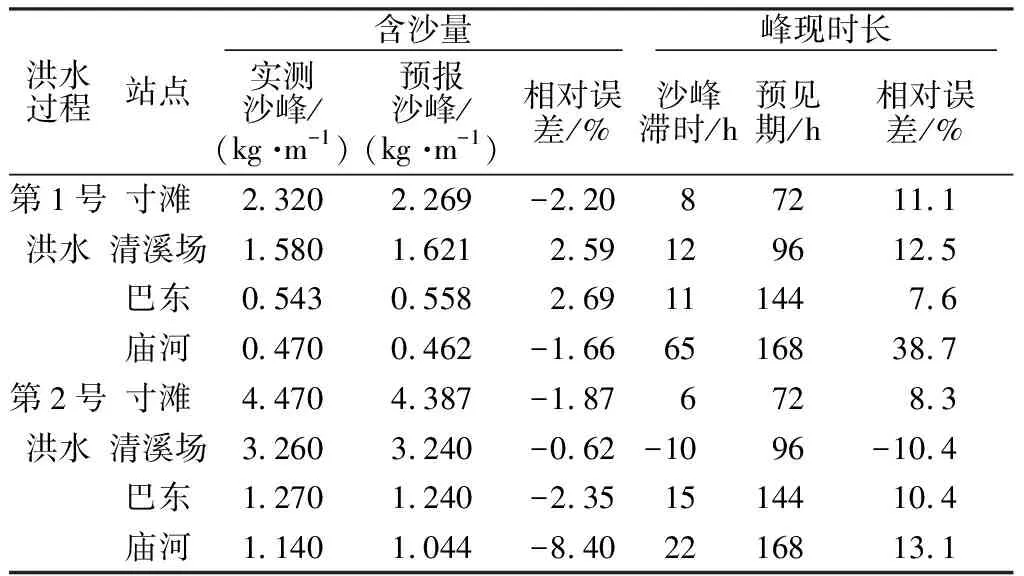

根据实测沙峰,统计了7月典型洪水过程中三峡库区各站的沙峰含沙量预报误差及峰现时长,见表2。泥沙预报成果与实测含沙量过程对比见图5。

表2 两次编号洪水过程各站沙峰含沙量预报误差统计

图5 2018年7月三峡水库泥沙预报成果与实测成果对比

由表2可知,各站预报沙峰含沙量最大相对误差在10%以内,以偏小为主。峰现时间相对误差在10%左右,主要表现为沙峰滞时。庙河站较其他各站误差相对较大。由图5可以看出,各站预报含沙量过程与实测含沙量过程基本吻合。由此可说明,2018年7月泥沙预报沙峰含沙量预报基本准确,预报含沙量过程与实测过程基本一致,沙峰滞时在合理范围内。

2.4 出库水沙过程

受三峡-葛洲坝水库联合调度影响,宜昌站流量于7月3日逐渐上涨至31 900 m3/s(4日22:00)。之后随着三峡-葛洲坝水库泄流量增加,宜昌站流量快速涨至41 800 m3/s(5日11:00)。长江1号洪水通过三峡水库前后,宜昌站流量基本维持在 38 000~43 000 m3/s,相应最高水位 51.06 m(7日07:00),距宜昌站警戒水位(53.00 m)1.94 m。

7月7~11日,长江2号洪水在上游形成期间,三峡水库出库流量保持在40 000 m3/s左右,受其影响,宜昌站流量在36 000~42 000 m3/s之间波动变化,没有明显的洪水过程。当2号洪水通过三峡水库期间(12~19日),宜昌站流量随水库控泄流量逐步增大至43 400 m3/s(12日21:00),之后基本维持在41 300~44 500 m3/s之间波动变化,其相应水位为 50.93~51.59 m,最高水位距宜昌站警戒水位1.41 m,排在三峡水库175 m试验性蓄水以来的同期第三位(前两位分别是2012年的 52.87 m和2010年的 51.78 m)。2号洪峰被三峡水库拦蓄后,宜昌站流量逐渐消退至29 800 m3/s(21日19:00),至此本次洪水过程结束。

期间,三峡出库代表站黄陵庙站、葛洲坝出库代表站宜昌站含沙量随入库含沙量变化均出现两次明显的沙峰过程。两站含沙量过程和大小基本一致,其中,两站最大含沙量分别为0.950 kg/m3和0.886 kg/m3。

3 水库泥沙输移特性分析

3.1 沙峰输移时间

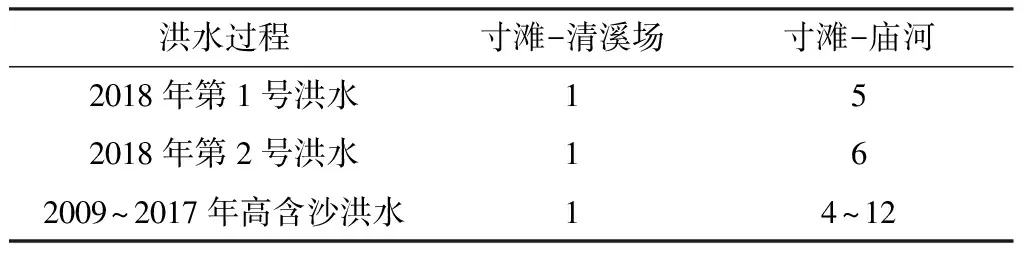

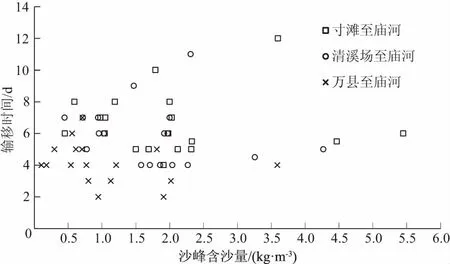

统计两次编号洪水过程中寸滩至庙河各站最大含沙量出现时间, 分析得到寸滩至清溪场的沙峰输移时间均为1 d, 寸滩-庙河的沙峰输移时间分别历时5 d和6 d。 选取2009年以来汛期典型高含沙洪水过程整编含沙量进行统计, 可知沙峰自寸滩传至清溪场一般历时1 d, 至万县2~4 d, 至庙河历时4~12 d不等, 见表3。 由此可见, 两次编号洪水实测沙峰传播时间与2009年后典型过程的输移时间基本相符。

表3 2018年7月洪水过程寸滩-庙河沙峰传播时间统计 d

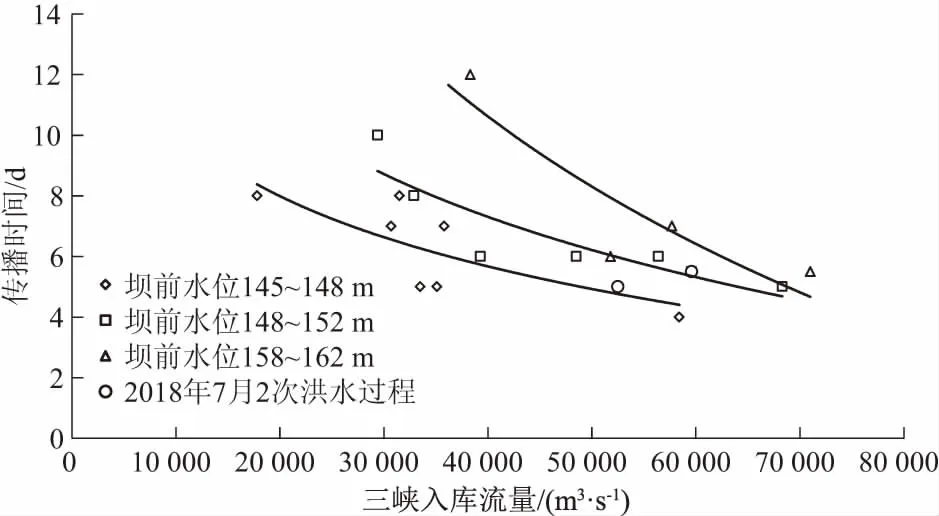

由于库区水沙运动的特殊性,沙峰输移时间受入库水沙、河床边界条件及水库运行方式等多因素影响[3],对2009年以来高含沙洪水沙峰输移时间与相应场次洪水入库时洪峰流量、三峡大坝坝前水位及洪水含沙量的相关关系进行了统计分析。

图6 不同坝前水位下沙峰输移时间与三峡入库流量的关系

(1)沙峰输移时间与流量、坝前水位的相关关系。图6点绘了2009年以来的寸滩站整编的沙峰输移至庙河在不同坝前水位下所需历时与相应入库洪峰流量的相关关系。整体来看,在同一坝前水位条件下,沙峰输移时间与入库洪峰整体呈反比关系,即入库流量越大、沙峰输移时间相对越短。在相同流量级下,沙峰输移时间与坝前水位呈正比关系,即坝前水位越高,沙峰在库区内输移历时越长[4]。

由实测资料可知,2018年第2号洪水过程的入库洪峰流量与坝前水位均大于第1号洪水。由表2可知,第2号洪水沙峰输移时间(6 d)略大于第1号洪水沙峰输移时间(5 d)。根据上述流量级与坝前水位对沙峰输移的影响关系可知,沙峰输移时间与入库流量级呈反比,与坝前水位呈正比。第2号洪水与第1号洪水相比,流量较大、坝前水位较高,而输移时间较长,因此认为两次编号洪水过程沙峰的输移受坝前水位的影响大于受洪峰量级的影响。

(2)沙峰输移时间与含沙量的相关关系。图7点绘了2009年以来寸滩、清溪场、万县3站整编的沙峰输移至庙河站历时及与各站沙峰含沙量的相关关系。整体看来,沙峰输移时间与各站沙峰大小呈正相关关系,即洪水含沙量越大,沙峰在库区内输移历时越长[3]。但由于三峡水库试验性蓄水以来,高含沙量洪水场次有限,统计数据点据较少,故趋势并不明显。

图7 沙峰输移时间与含沙量的关系

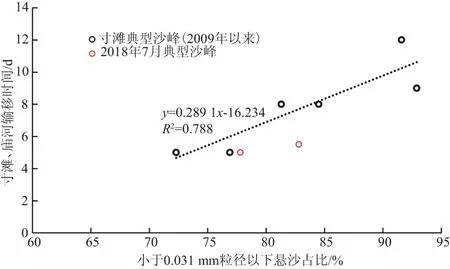

图8 小于0.031 mm粒径以下悬沙占比与库区含沙量输移时间的关系

(3)沙峰输移时间与颗粒级配的相关关系。统计了三峡水库2009年以来6次典型输沙过程,分析了每次沙峰的颗粒级配和沙峰输移时间的相关关系。统计结果表明(见图8),沙峰悬移质粒径与输移时间有较明显的相关关系:细沙(粒径小于0.031 mm)占比越大,寸滩站沙峰输移至庙河的时间越长。其原因是,泥沙的沉降速度与粒径呈正比,即泥沙颗粒愈粗,其沉降速度愈大,在水体中停留的时间就愈短;泥沙颗粒愈细,其沉降速度愈小,在水中输移的时间愈长。由此可见,入库含沙量的颗粒级配对泥沙预报有较大的影响。因此,预报时除采用寸滩站逐日实测含沙量、坝前水位等进行实时修正外,还需考虑入库含沙量颗粒级配。

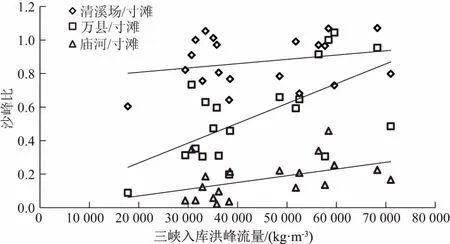

3.2 沙峰衰减比

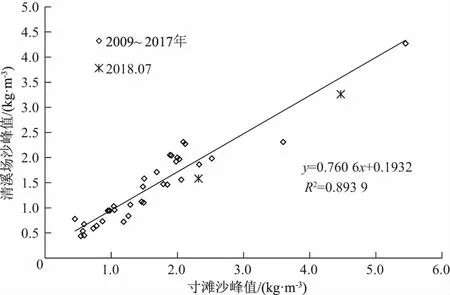

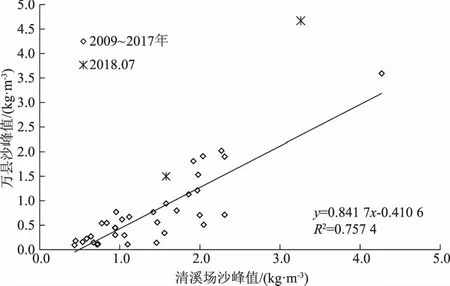

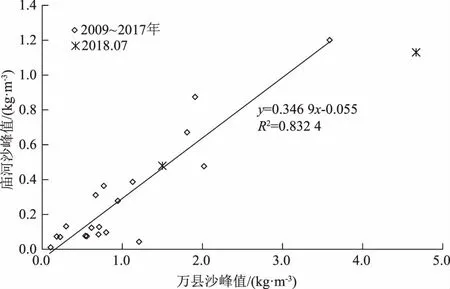

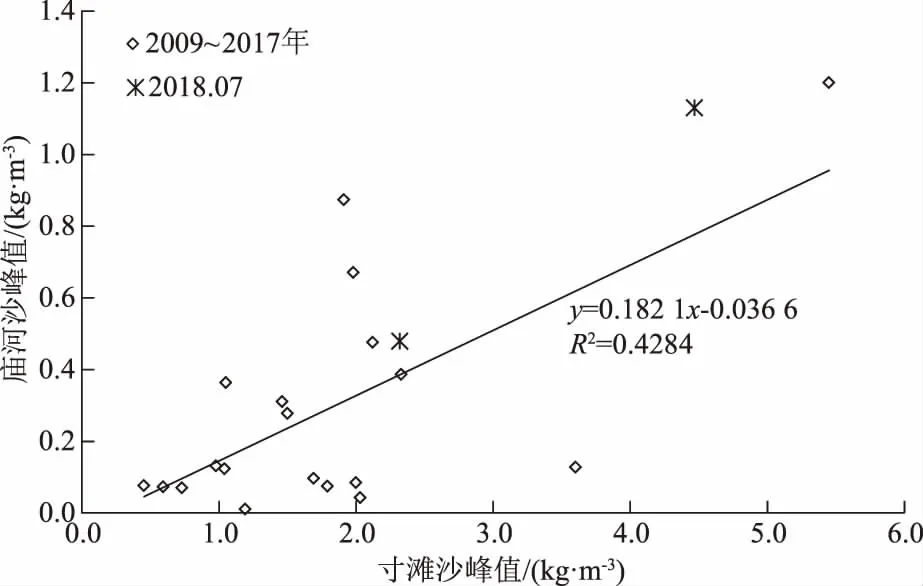

统计分析2009年以来典型高含沙洪水在库区输移过程中沙峰值的变化,清溪场站与寸滩、万县与清溪场、庙河与万县各组沙峰值呈明显线性正相关(见图9~12),沙峰比(下游站沙峰值与上游站沙峰值之比)一般在0.6~1.2之间,均值0.91;庙河站与寸滩站沙峰值亦呈一定程度的正相关关系,沙峰比均在0.5以下,均值0.17,相关程度较各分段的沙峰比明显减弱(见图12)。

图9 2009年以来清溪场沙峰值与寸滩站沙峰值的相关关系

图10 2009年以来万县沙峰值与清溪场沙峰值的相关关系

图11 2009年以来庙河沙峰值与万县沙峰值的相关关系

图12 2009年以来庙河沙峰值与寸滩沙峰值的相关关系

图13 2009年以来各站与寸滩站沙峰比与三峡入库洪峰流量的相关关系

分析2018年7月的两场高含沙编号洪水,第1号洪水过程寸滩-清溪场及清溪场-庙河站沙峰比分别为 0.68和 0.30;第2号洪水过程沙峰比分别为0.73和 0.34。与蓄水后多年均值相比,沙峰在寸滩至清溪场段衰减更剧烈,清溪场-庙河段衰减相对较弱。两次洪水的实测沙峰衰减基本符合2009年以来整编资料分析的衰减规律。

图13点绘了各站与寸滩站的沙峰比与三峡入库洪峰流量的相关关系。整体看来,各站沙峰比均与三峡入库洪峰呈一定程度的正相关关系,即场次洪水洪峰流量越小,沙峰比越小,沙峰在库区内输移过程中沿程衰减越明显。

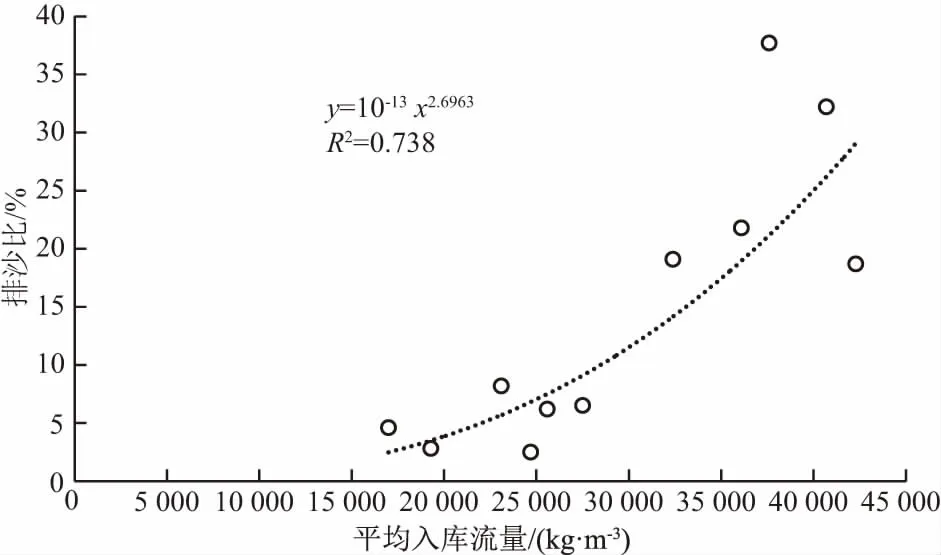

3.3 水库排沙比

三峡入库泥沙主要集中在汛期,汛期1~3场次大洪水水沙过程排出的泥沙可占主汛期和全年出库泥沙的50%~90%,汛期洪水过程(场次洪水)排沙量在水库汛期总排沙量中占较大比重[5]。因此,分析汛期场次洪水,尤其是高含沙洪水过程的排沙比具有十分重要的意义。

以寸滩站为含沙量入库代表站、宜昌站为总出库代表站,采用实测资料计算了2018年7月月均排沙比为24.8%;第1号、第2号洪水过程的排沙比分别为32.6%、20.9%,两场洪水排沙量分别占7月出库排沙总量的35.6%和57.2%。2009年以来最大含沙量场次洪水为2013年7月9~18日洪水过程,其沙峰含沙量为5.45 kg/m3,排沙比为28.2%,排沙量占当月出库排沙总量的90%。此外,初步统计分析了2011年以来(2009~2010年暂未收集到寸滩含沙量资料)汛期含沙量大于1.5 kg/m3的场次洪水(12次)排沙比与洪水过程平均库水位、平均入库流量及入库洪峰、入库沙峰的相关关系。统计结果表明,排沙比与场次洪水平均入库流量有较明显的正比关系,且随流量的增大呈加速增大的趋势(见图14),与平均库水位、入库洪峰流量、沙峰含沙量的点据散乱,没有明显相关关系。

图14 2011年以来含沙量大于1.5 kg/m3的场次洪水排沙比与平均入库流量的关系

4 结 论

(1)2018年7月上中旬长江上游流域出现强降雨过程,致上游各支流发生大洪水、特大洪水。其中47条河流5站超历史水位、18站超保证水位、55站超警戒水位,范围主要集中在岷沱江和嘉陵江,在干流先后形成2018年第1号洪水、第2号洪水。

(2)洪水过程受上游梯级水库拦蓄,错峰明显。在第1号、第2号洪水过程中,三峡水库削峰率分别为25%、29%,共拦蓄水量分别约 20.1亿m3和62.75亿m3。受三峡水库拦蓄削峰影响,宜昌站在两次编号洪水过境三峡水库期间最高水位达 51.59 m,距宜昌警戒水位1.41 m,排在三峡水库175 m试验性蓄水以来的同期第三位(前两位分别是2012年的52.87 m、2010年的 51.78 m)。

(3)第1号、第2号洪水过程寸滩站沙峰含沙量分别为 2.32 kg/m3和 4.47 kg/m3(为2013年以来最大沙峰)。寸滩-庙河的沙峰输移分别历时5 d、6 d。两次编号洪水过程中沙峰的输移受坝前水位的影响大于受洪峰量级的影响。

(4)两次洪水过程中泥沙预报采用的细颗粒级配与两次沙峰过境时实测悬沙颗粒级配曲线基本一致。各站预报沙峰含沙量最大相对误差在10%以内,以偏小为主;峰现时间相对误差在10%左右,主要表现为沙峰滞时。

(5)第1号、第2号洪水过程的排沙比分别为32.6%、20.9%,两场洪水排沙量分别占7月出库排沙总量的35.6%和57.2%。排沙比与场次洪水平均入库流量有较明显的正比关系,且随流量的增大而呈加速增大的趋势。