施用生物炭和秸秆对石灰性褐土氮肥去向的影响

武爱莲 王劲松 董二伟 王立革 郭 珺 南江宽 韩 雄 Louis McDonald 焦晓燕†

(1 山西省农业科学院农业环境与资源研究所,太原 030031)

(2 Division of Plant and Soil Sciences,West Virginia University,West Virginia 26506-6108,USA)

我国农作物秸秆资源丰富,2001—2010年平均粮食作物秸秆产量约为5.1×108t[1],将其还田是现代农业生产中的一项重要举措[2],对实现农业可持续发展具有重要意义。多数作物秸秆的碳氮比(C/N)较高,施入土壤可增加土壤微生物活性,促进微生物固氮[3],从而减少氮的淋失[4],但同时也会增加土壤氧化亚氮(N2O)和二氧化碳(CO2)的排放[5]。将农作物秸秆在低氧或缺氧条件下高温裂解为生物炭后施入土壤被认为是土壤固碳减排的有效途径[6],且施入土壤后可增强土壤对铵态氮()和硝态氮()的吸附和固持作用[7]、减少N2O的排放[8],从而减少氮肥损失,提高氮肥利用率[9-12]。但目前的研究多集中在对秸秆或生物炭的单一报道,且对氮肥利用率的计算多采用传统差减法的方式。

同一条件下秸秆直接还田和秸秆炭化为生物炭后施入土壤对氮肥利用率的影响尚不清楚,目前仅见刘娇等[13]采用室内培养试验研究了玉米秸秆及其黑炭对黄绵土氮素净矿化及N2O排放的影响,结果表明秸秆可减少的淋失,但会造成N2O的大量排放,而生物炭会降低N2O的排放,但增加了的淋失;葛顺峰等[14]采用15N示踪技术发现在棕壤上添加等量的秸秆和生物炭降低了苹果园土壤容重,提高了阳离子交换量和氮肥利用率,添加生物炭的效果优于秸秆。石灰性褐土呈碱性,氮肥在土壤中的转化速率较快,易造成氮肥损失。因此,本研究以玉米秸秆和以玉米秸秆为原料制成的生物炭2种类型的碳源为材料,在田间条件下采用15N示踪技术,研究石灰性褐土施用生物炭和秸秆对氮肥去向(作物吸收、土壤残留以及氮肥损失)的影响,以期为合理利用秸秆资源、降低石灰性褐土氮肥损失提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

试验在山西省农业科学院东阳试验基地(37°33′21″N,112°40′2″E)进行,该区域属北温带大陆性气候,海拔800 m,年均气温9.7℃,年均降水量440.7 mm,主要集中在7—8月。土壤类型为石灰性褐土(普通简育干润淋溶土),土壤质地为壤质砂土(各粒级体积百分比分别为:小于0.002 mm黏粒1.63%,0.02~0.002 mm粉粒11.29%,2~0.02 mm砂粒87.09%)。供试土壤基本化学性质:pH 8.47,电导率0.28 mS·cm-1,有机碳10.21 g·kg-1,全氮 0.84 g·kg-1,有效磷6.53 mg·kg-1,速效钾 143.67 mg·kg-1。供试玉米秸秆的全碳 448.4 g·kg-1,全氮 9.41 g·kg-1,全磷0.71 g·kg-1,全钾 13.57 g·kg-1;生物炭由山西省工霄商社公司生产,原料为玉米秸秆,化学性质为全碳 569.9 g·kg-1,全氮 6.56 g·kg-1,有效磷 0.69 g·kg-1,速效钾 29.33 g·kg-1,pH 10.22,电导率 10.97 mS·cm-1,阳离子交换量(CEC)59.2 cmol·kg-1。种植作物高粱,品种为晋杂34号。

1.2 研究方法

采用微区试验的方法,微区面积为1 m2,挖好土柱后将1.0 m(长)×1.0 m(宽)×1.2 m(高)的聚氯乙烯(Poly vinyl chloride, PVC)框埋进土柱周围,露出地表15 cm以免灌水将外部氮携带进微区,保持微区框内为原状土。

试验处理:(1)施肥处理(NPK);(2)施肥+生物炭(NPK+B);(3)施肥+秸秆(NPK+S),基于课题组前期的研究结果[15-16],生物炭施用量为耕层土壤质量的0.5%(13.0 t·hm-2),秸秆以等碳量施入(16.5 t·hm-2)。每个处理3次重复,每个微区种植2行高粱,共18株。使用的15N标记尿素(含氮量为46%)丰度为10.12%,施纯氮为225 kg·hm-2,其中50% 氮肥基施(撒施),50%拔节期追施(条施)。同时施入P2O575 kg·hm-2(过磷酸钙)和K2O 30 kg·hm-2(硫酸钾),均作为底肥在播种前基施;生物炭和秸秆(粉碎约2~3 cm)于2015年4月25日撒施至各微区并与土壤充分混匀。试验于2015年5月3日施肥、播种,10月2日收获。收获时采集高粱植株和土壤样品,高粱植株地上部分按器官分为茎、叶、穗梗和籽粒,65℃烘干后计量生物量并测定全氮和15N丰度;采集0~160 cm土层的土壤样品风干后分析其全氮和15N丰度,其中,0~20 cm土壤样品测定土壤有机碳(SOC)和活性有机碳(LOC),取部分该层次土壤新鲜样品放入液氮罐,带回实验室置于-20℃冰箱,用于土壤微生物数量和代谢活性的分析。

1.3 测定项目与方法

土壤p H(水土比2.5∶1)和E C(水土比5∶1)分别采用pH计(FE28,METTLER T O L E D O,上海)和电导率仪(F E 3 8,METTLER TOLEDO,上海)测定;植株和土壤样品全氮采用浓H2SO4消煮,全自动凯氏定氮仪(Kjeltec 8400,FOSS,丹麦)测定。有效磷采用0.5 mol·L-1NaHCO3浸提、钼锑抗试剂显色,紫外可见分光光度计(TU-1950,普析,北京)测定;速效钾采用1 mol·L-1NH4OAc浸提、火焰光度计(FP6400A,AOPU,上海)测定;土壤有机碳采用K2Cr2O7外加热法测定。活性有机碳采用333 mmol·L-1KMnO4氧化法测定;15N丰度由中国农业科学院原子能利用研究所采用稳定同位素质谱仪(Isoprime 100,Isoprime,英国)测定。

土壤微生物数量采用平板稀释涂布法计数。细菌、真菌和放线菌分别用牛肉膏蛋白胨培养基、孟加拉红培养基和高氏1号培养基培养。

土壤微生物代谢活性采用 BIOLOG ECO 微平板法测定[17]:称取10.0 g新鲜土样置于装有90 mL已灭菌生理盐水(0.85% NaCl)的三角瓶内,在转速200 r·min-1下振荡30 min,静置10 min后用生理盐水稀释至10-3,将稀释好的土壤悬浊液150 μL接种至Biolog-Eco板(BIOLOG, Hayward, 美国)的每个微孔中,接种后的Eco板在25℃下培养。每隔24 h用Biolog Reader仪(BIOLOG, Hayward, 美国)测定波长590 nm下的吸光值。

微生物的代谢活性采用孔的平均颜色变化率(Average well color development, AWCD)表示。

AWCD = ∑(Ai-A0)/n

式中,Ai为各单孔实际吸光值,A0为对照孔的吸光值,Ai-A0为负值时则归为0,n为碳源种类(Eco-MicroPlate为31),AWCD值为3次重复的平均值。

1.4 数据处理

Ndff(植物器官从肥料中吸收分配到的15N量对该器官全氮量的贡献率,%)=(样品中15N丰度-样品15N自然丰度)/(肥料中15N丰度-15N自然丰度)×100

氮肥利用率(%)=Ndff×器官全氮量(kg)/施氮量(kg)

土壤质量(kg)=土壤体积(m3)×土壤容重(t·m-3)×1 000

土壤全氮量(kg)=土壤质量(kg)×全氮含量(g·kg-1)/1 000

土壤氮肥残留率(%)=Ndff×土壤全氮量(kg)/施肥量(kg)

采用Microsoft Excel 2016及SPSS 24.0软件进行图表制作及数据统计分析,采用邓肯(Duncan)检验法对数据进行多重比较。

2 结 果

2.1 不同处理对高粱干物质产量和氮素吸收量的影响

NPK、NPK+B和NPK+S处理间高粱茎、叶、穗梗和籽粒的干物质产量均无显著差异(P>0.05)(表1)。以茎、叶和穗梗之和表示的高粱地上部秸秆生物量在各处理间差异也不显著(P>0.05)。NPK+B处理的地上部秸秆的生物量和籽粒产量分别为12.59和9.82 t·hm-2,NPK+S处理分别为12.40和9.68 t·hm-2,NPK处理分别为12.06和9.55 t·hm-2,高粱地上部秸秆生物量高于籽粒的干物质量。

NPK、NPK+B和NPK+S处理间高粱茎、叶、穗梗和籽粒的氮素吸收量均无显著差异(P>0.05)(表1)。以茎、叶和穗梗之和表示的高粱地上部秸秆的氮素吸收量在各处理间差异也不显著(P>0.05)。NPK+S处理的地上部秸秆和籽粒的氮素吸收量分别为154.1和133.1 kg·hm-2,NPK+B处理分别为149.5和131.9 kg·hm-2,NPK处理分别为144.3和129.1 kg·hm-2。高粱地上部秸秆的氮素吸收量高于籽粒,且地上部的氮素主要分配在高粱植株叶片中。

表1 不同处理下高粱干物质产量和氮素吸收量Table 1 Dry matter yield and N uptake of sorghum relative to treatment

2.2 不同处理对高粱氮肥利用率的影响

施用秸秆显著影响了高粱吸收的氮素来源于肥料的比例(P<0.0 5)(表2)。高粱茎、叶、穗梗和籽粒中来源于肥料氮的比例均表现为NPK>NPK+B>NPK+S处理,与NPK处理相比,N P K+B处理的高粱茎、叶、穗梗和籽粒吸收的氮来自肥料的比例分别降低8.24%、13.60%、12.56%和12.33%,NPK+S处理分别显著降低27.54%、33.55%、30.02%和28.42%。

施用秸秆显著影响了高粱的氮肥利用率(P<0.05)(表2)。不同处理高粱的氮肥利用率整体表现为NPK>NPK+B>NPK+S处理。与NPK处理相比,NPK+B处理高粱的氮肥利用率降低2.20个百分点,NPK+S处理的氮肥利用率显著降低6.53个百分点。

表2 不同处理下高粱的氮肥利用率Table 2 Nitrogen utilization efficiency of sorghum relative to treatment

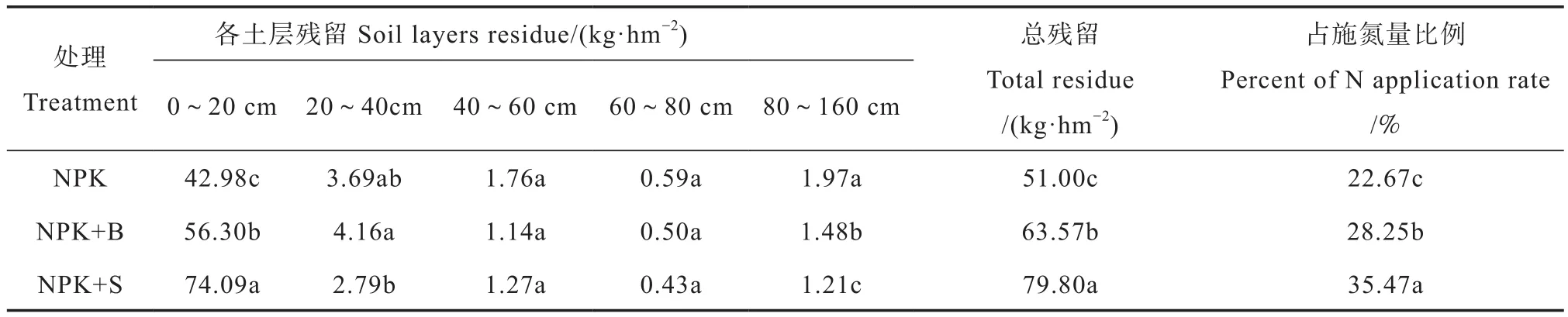

2.3 不同处理对土壤中肥料氮残留的影响

表3表明,肥料氮在土壤中的残留量占施入量的22.67%~35.47%,且主要分布在0~40 cm的土层中,占总残留的91.51%~95.00%,其中0~20 cm土层的残留量占总残留量的84.27%~91.59%。

施用生物炭和秸秆显著影响了肥料氮在土壤中的残留率(P<0.0 5),整体表现为NPK+S>NPK+B>NPK处理。与NPK处理相比,NPK+B和NPK+S处理的肥料氮在土壤中的残留率分别提高5.58个百分点(P<0.05)和12.80个百分点(P<0.05);NPK+S较NPK+B处理肥料氮在土壤中的残留率提高7.22个百分点(P<0.05)。

表3 肥料氮在土壤中的残留Table 3 15N residue in soil relative to treatment

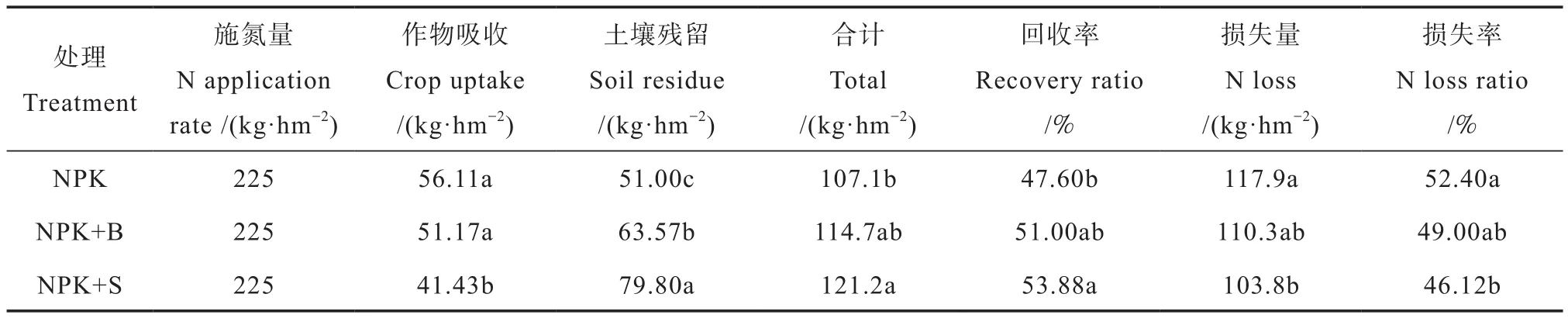

2.4 不同处理对氮素去向的影响

施用秸秆显著影响了肥料氮的去向(P<0.05)(表4)。作物吸收的肥料氮各处理间表现为NPK>NPK+B>NPK+S,土壤残留肥料氮各处理间表现为NPK+S>NPK+B>NPK,氮肥损失量各处理表现为NPK>NPK+B>NPK+S。与NPK处理相比,NPK+B和NPK+S作物吸收的肥料氮分别降低2.20个百分点和6.53个百分点,土壤残留的肥料氮分别增加5.58个百分点和12.80个百分点,氮肥的损失率分别降低3.40个百分点和6.28个百分点。

NPK+B与NPK+S处理在作物吸收的肥料氮以及土壤残留的肥料氮之间均存在显著差异(P<0.05)。NPK+B较NPK+S处理的作物吸收的肥料氮增加23.51%、土壤残留的肥料氮降低20.34%,损失率增加2.88个百分点。

表4 不同处理下肥料氮的去向Table 4 Fate of fertilizer N relative to treatment

2.5 不同处理对土壤有机碳的影响

生物炭和秸秆具有较高的C/N,碳含量丰富。活性有机碳是土壤中有效性较高、易被土壤微生物分解矿化、对植物养分供应具有直接作用的那部分有机碳[18]。图1表明,施用生物炭显著提高了土壤有机碳含量(P<0.05),施用秸秆显著提高了土壤活性有机碳含量(P<0.05)。与NPK处理相比,NPK+B和NPK+S处理土壤有机碳含量分别提高了23.50%和4.30%,活性有机碳含量分别提高了2.78%和19.44%。

图1 0~20 cm土壤有机碳及活性有机碳含量Fig. 1 Content of soil organic carbon and labile organic carbon in the soil 0~20 cm in depth

2.6 不同处理对土壤微生物数量的影响

土壤细菌数量总体表现为NPK+B>NPK+S>NPK,NPK+B和NPK+S较NPK处理分别增加24.95%和13.34%,NPK+B较NPK+S处理增加10.25%,施用生物炭显著增加了土壤细菌数量;土壤真菌数量总体表现为NPK+S>NPK+B>NPK,NPK+S和NPK+B较NPK处理分别增加29.26%和161.1%(P<0.05),NPK+S较NPK+B处理增加102.0%(P<0.05),施用生物炭和秸秆均显著增加了土壤真菌的数量,但秸秆的贡献要远远大于生物炭;土壤放线菌数量总体表现为NPK+S>NPK>NPK+B,与NPK处理相比,NPK+S处理土壤放线菌数量增加2.39%,但NPK+B处理的土壤放线菌数量降低6.70%,NPK+S较NPK+B处理增加9.73%(P<0.05)。

2.7 不同处理对土壤微生物活性的影响

图2 土壤细菌、真菌以及放线菌数量Fig. 2 Population of soil bacteria, fungi and actinomycetes

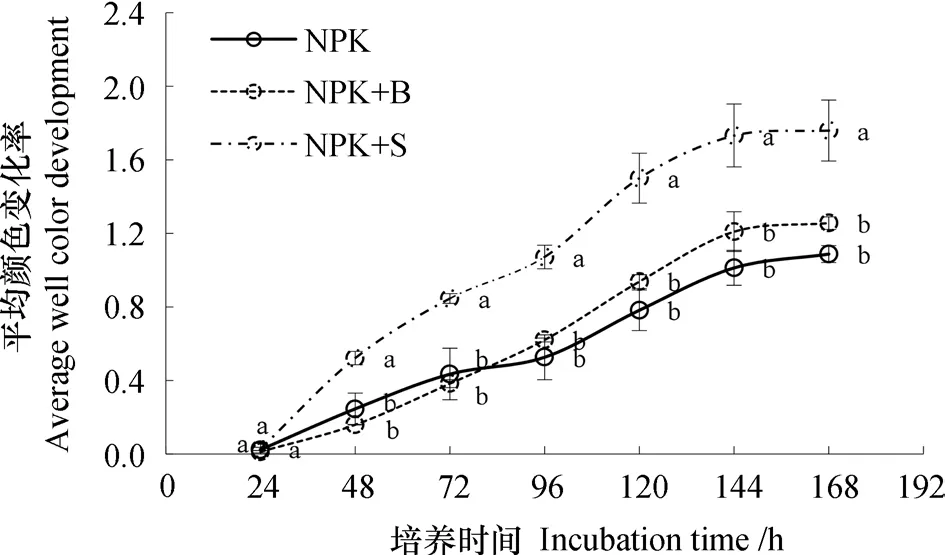

图3 土壤微生物利用不同种类碳源的平均颜色变化率(AWCD)Fig. 3 Average well color development(AWCD) of carbon source utilized by soil microbe relative to type of the carbon source

平均颜色变化率(AWCD)表示可培养微生物对不同底物(碳源)的利用能力,在一定程度上反映了土壤微生物的生理代谢活性。通过对31种碳源AWCD值的动态监测(每隔24 h,图3)可知:随着培养时间的延长,各处理AWCD均呈增长趋势。培养前24 h各处理AWCD均较低,24 h后迅速升高,说明碳源逐渐被利用,微生物代谢活性增强,NPK+S处理的AWCD显著高于NPK+B和NPK处理,NPK+B和NPK处理间差异不显著。从48 h至168 h,NPK+S处理的AWCD较NPK+B处理分别增加112.7%、94.82%、103.7%、91.93%、71.07%、61.79%(P<0.05),较NPK处理分别增加228.2%、121.1%、72.81%、60.02%、43.23%、40.08%(P<0.05),施用秸秆提高了微生物利用碳源的能力,增强了土壤微生物代谢活性。

3 讨 论

农田施用生物炭和秸秆是农业资源循环利用的一项重要举措,大量研究报道:施用生物炭和秸秆均可提高作物产量和吸氮量[19-22]。本研究也得到相同的结论,与单施化肥相比,施用生物炭和秸秆使高粱干物质产量分别提高了3.7%、2.2%,吸氮量分别提高了2.9%和5.0%,但差异不显著(表1),其原因可能与氮肥对生物炭和秸秆的“激发效应”有关[23],生物炭和秸秆自身含有一定的养分,并可显著提高土壤有机碳或活性有机碳的含量(图1),无机氮肥(225 kg·hm-2,以N计,下同)的施入为土壤微生物的生长提供了氮源,进而对生物炭和秸秆腐解以及土壤氮的矿化产生激发效应[24],有利于生物炭和秸秆腐解过程中养分的释放。李琦等[25]研究表明:生物炭施用量为1.0%且与氮肥(260 kg·hm-2)配施显著提高了棉花干物质量和氮素吸收量;李晓峰等[26]报道:秸秆施用量6 t·hm-2且与氮肥(300 kg·hm-2)配施显著提高了水稻的产量和氮素累积量。但本研究发现,施用生物炭和秸秆对高粱的干物质产量和养分吸收影响不显著,这可能与生物炭、秸秆或氮肥的施用量、作物响应、土壤条件等有关。

关于施用生物炭和秸秆对作物氮肥利用率的影响,Steiner等[10]认为生物炭改善了土壤结构,提高土壤pH和阳离子交换能力,增强土壤对矿质养分的吸附,从而提高了氮肥利用率;张刚等[27]研究认为,秸秆还田配施氮肥通过对土壤氮素矿化的激发效应提高水稻总吸氮量,以及减少氮素损失来提高氮肥利用率。与已报道的大部分研究结果不同,本研究结果表明,施用生物炭和秸秆处理的高粱当季氮肥利用率较单施化肥分别降低了2.20个百分点和6.53个百分点(表2)。施用生物炭和秸秆虽提高了高粱地上部的氮素吸收量,但其来自肥料氮的比例较单施化肥分别降低了11.3%和29.7%,也就是说,施用生物炭和秸秆降低了肥料氮的有效性,这与土壤微生物对氮的固持作用[28]有关,本研究中施用生物炭和秸秆后土壤微生物数量(图2)和活性(图3)以及土壤中肥料氮残留量的增加(表3)也进一步印证了该问题。其次,研究方法的不同可能是导致本研究与以往研究结果不同的主要原因,本研究中对氮肥利用率的计算采用15N同位素示踪方法,可明确高粱植株吸收的氮素来自肥料氮的部分,而以上文献报道结果多采用传统方法,计算的是氮肥的农学利用效率或表观利用效率,不能反映肥料养分的真实利用率[29]。

氮肥损失的途径主要有气态损失、淋溶损失和径流损失等。本研究结果表明,施用生物炭和秸秆较单施化肥处理的肥料氮在土壤中的残留率分别增加了5.58个百分点和12.80个百分点,氮肥损失率分别降低了3.40个百分点和6.28个百分点,秸秆的效果优于生物炭。施用生物炭显著提高了土壤有机碳含量(图1)以及土壤细菌和真菌的数量(图2),但其对土壤微生物代谢活性的影响较小(图3),这是因为生物炭是一种活性较低的碳,稳定性高、芳香性强,具有化学和微生物学惰性[30],与秸秆相比具有较低的土壤微生物生物量和微生物商[31],其自身不易腐解也不会促进土壤原有有机碳的矿化[32],会长期存留在环境中;但生物炭的比表面积较大且带有大量的负电荷,具有一定的吸附容量及离子交换能力[6],可以吸附铵态氮[33]和硝态氮[34],但其在旱地土壤上的施用量仅有达到2.0%以上才能表现出显著的吸附效果[11]。因此,生物炭的微生物作用以及其对肥料氮的吸附作用极为有限。本研究结果表明:施用秸秆显著提高了土壤活性有机碳(图1)、土壤微生物数量(图2)以及代谢活性(图3),土壤活性有机碳是土壤中有效性较高、易被土壤微生物分解矿化、对植物养分供应具有直接作用的那部分有机碳[18],秸秆由易分解的成分如糖类等组成,且其自身含有较多的水溶性物质,可为微生物提供易利用的营养物质和能源物质[35],调节土壤温度、提高根际土壤微生物数量及酶活性[36]。氮肥的转化主要通过氨氧化微生物和亚硝酸盐氧化微生物将铵态氮转化为硝态氮后供作物吸收,本研究中生物炭和秸秆均具有较大的C/N,而秸秆较生物炭具有更高的活性有机碳,为微生物的生长和繁殖提供了大量的碳源,刺激了微生物的生长,因此,在氮肥的转化过程中通过微生物作用固定了较多的肥料氮,进而将铵态氮或硝态氮转化为微生物量氮储存起来[37],形成微生物与作物对氮肥的竞争,降低了高粱对当季氮肥的利用效率。

本研究中氮肥有效率(氮肥利用率+土壤残留率)为48%~54%,损失率为46%~52%,这与巨晓棠[38]报道的我国现阶段氮肥有效率在50%~60%,损失率在40%~50%之间相一致;本研究结果也表明,高粱吸收的氮主要来自土壤,占地上部总吸氮量的80%~85%,造成土壤氮素亏缺166 kg·hm-2。在不考虑干湿沉降对土壤氮素补充的情况下,施用生物炭土壤氮素亏缺约为81.37 kg·hm-2,施用等碳量的秸秆土壤氮素亏缺约为10.66 kg·hm-2,秸秆还田更有助于维持土壤氮素的平衡。本研究仅为一年的大田短期试验,未考虑肥料的残效,也未考虑肥料氮和土壤氮对氮素损失的贡献率,此外,土壤类型、气候、作物种类以及生物炭和秸秆的用量均影响着氮肥的转化。因此,今后仍需开展施用生物炭和秸秆比较的长期定位试验。

4 结 论

秸秆直接还田以及秸秆炭化为生物炭施入土壤是目前农业生产中秸秆资源利用的主要方式。石灰性褐土施用生物炭和秸秆均降低了高粱当季的氮肥利用率,提高了氮肥在土壤中的残留率,从而降低了氮肥损失率,这与生物炭和秸秆提高了土壤有机碳和活性有机碳含量、土壤微生物数量以及代谢活性有关,氮肥在转化过程中通过微生物作用固定了较多的肥料氮,减少了氮肥损失;施用秸秆的效果要优于生物炭,且更有助于维持土壤氮素的平衡,是更有效的秸秆资源利用方式。