谁出资,谁拥有?美国研究型大学科研专利归属之争

杨九斌

(湖南师范大学教育科学学院,湖南长沙410002)

大学科研专利问题已跨越国界,成为全球关注的热点。专利政策创新作为塑造美国大学科研创新的重要环节,研究其“创新”之途是高等教育研究领域不可忽略的议题。美国大学科研专利政策创新并非一蹴而就,历时70余年,影响因素众多且相互交织,而其中联邦政府科研政策的创新无疑是最主要的因素。诚如许美德教授所言:“古今中外的相似点可以展示将来的可能性与问题。”[1]由此,研究美国联邦政府大学科研专利政策的演变历程,了解其所孕育的创新内涵,习之良策,悟道精髓,对于理性看待与分析当前我国大学如火如荼的科研活动、促进我国大学的科研创新有较大裨益。

一、战时(一战、二战):大学科研角色凸显,联邦大学专利政策争议映入眼帘

“战争使得世界开始苏醒,并欣赏学术科研的价值。”[2]战争触发了美国的科研事业,一战、二战期间大量的联邦政府学术科研资助带来了美国科研发展的契机,促进了大学科研的规模化,使得联邦大学科研专利问题映入眼帘。一战之前,大学科研专利几乎未成为“问题”,美国大学基本上处在教学型的发展阶段,大学的科研功能与角色未引起政府、产业界乃至大学自身的重视。20世纪初期,大学的科学研究通常处于“无政府”的自筹状态,政府及大学并未设立专门的科研基金或科研预算。[3]322在这一阶段,大学科研整体上较零散,大学主体几乎不参与科研转化及其他管理事务,科研基本上是大学教员的偶发之闲暇,如在1912年大学一般委托所谓的“研究公司”(Research Corporation)帮助管理鲜有之发明。[4]216一战、二战期间,美国的大学教授应征入伍,出色完成了诸如“曼哈顿计划”等政府科研项目,为学术科研赢得美誉,不断巩固大学科研作为“科学之母”的地位,“功利性”(useful)外部资助亦随之涌入“象牙塔”——产业界(为赢得更好的产品)、联邦政府(为巩固战时带来的国际科技优势)旋即合力资助大学科研,造就了大学科研的繁荣,“美国站在了世界科学研究的前哨”。[5]在“功利性”资助的诱导下,美国大学出现了科研的“功利化”,随即部分大学不满战时实施的科研成果归联邦资助机构所有之政策,即“谁出资,谁拥有”的政策,逐步进行科研商业化。由此,大学科研成果归属问题及科研转化等科研的“有用性”和“价值”问题浮出水面。

早在20世纪30年代,大学是否可以追逐研究专利(许可)这一问题就引起了多方讨论。[6]专利意味着大学可以出售其知识产权,并且从中获得经济利润。面对此问题,批评之音大于赞成之声,然而争议并未阻止大学专利活动的铺开。

批评者认为,基于大学之使命,大学之道在于探究高深之真知,并毫无保留地飨于大众,以促进社会福祉,即大学科研应当是“基础性”与“共享性”的二元结合体。据此,认为大学研究专利化将导致大学科研商业化、实用化及科研保密化,既不利于后续科研探索,又有损于科学、社会之长远进步,因而是不可取的,并且是不道德的。[7]“危险(大学专利热)正在靠近美国大学,这对于那些正在进行专利活动的学校而言更为严重,这一危险将导致其他大学统统效仿之……这种危险意味着可能会引起(知识)商业化……并将导致科学研究工作的保密性。”[8]37

赞成者则发出大学专利化的若干“正义”之声。其一,认为学术专利有利于反哺科研,即大部分专利收入可用于维持日趋庞大的科研支出。其二,认为学术专利化是保证学术科研既受重视又实现其作用最大化的必要途径,强调大学对科研成果享有专利,以便产业界有动力去进一步开发、生产及市场化大学的发明成果,“人人负责,等于没人负责”(what is everybody’s business is nobody’s business)[9]。其三,随着二战期间纯科学与应用科学之间的壁垒被大部分侵蚀,基础科学是“科学之母”的理念受到冲击,部分学者认为从事应用研究亦同样可以促进高深知识的发展。[10]另外,也有支持者称申请发明专利有益于“质量控制”(quality control),以防止大学的发明成果被不良外界机构所滥用。[8]40

伴随着争议之声,此阶段美国大学的专利活动发展缓慢,未触及联邦政府固有的大学专利政策。直至1930年前,美国大学的专利活动尚未制度化,基本上未出台正式的专利政策。以美国十六所顶级研究型大学(伊利诺伊大学、密歇根大学、明尼苏达大学、威斯康星大学、加州大学、哥伦比亚大学、哈佛大学、宾夕法尼亚大学、麻省理工学院、康奈尔大学、约翰·霍普金斯大学、普林斯顿大学、耶鲁大学、斯坦福大学、芝加哥大学、加州理工学院)为例,20世纪30年代初期,大学科研专利化的热情并不高,仅有两所大学出台了正式的专利政策,专利数量相当稀少。[8]45究其原因,一方面在于大学天然具有公开传播知识的属性,学术专利化的主动性不足;另一方面则在于联邦政府资助的大学科研专利申请过程烦琐。然而,随着二战后联邦政府学术资助的涌入,美国大学的科研规模日益庞大,对于联邦固有的大学专利政策之争议注定将成为一场持久的博弈。

二、二战后至20世纪70年代:专利政策分歧不断,褒贬之音不绝

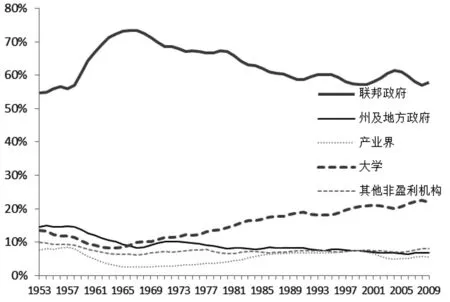

二战后,美国联邦政府逐步取代产业界和慈善机构,成为资助大学科研的主力,围绕联邦大学科研专利的争议亦由此展开。苏联卫星危机后,基于对军事与技术差距的恐惧,美国联邦政府大学科研资助快速增长。苏联卫星危机前,联邦政府资助约占大学科研总开支的55%,1967年这一比例上升至73.5%,资助额度也随之增长了近六倍(图1)。[11]114

图1 1950年以来联邦政府等机构资助占美国大学科研经费比例图

联邦资助的涌入激活了大学的专利活动,联邦固有的大学专利政策开始产生分歧。第一,伴随着资助的增多,大学申请发明专利的可能性增加。在《科学:无尽前沿》的倡议下,大学科研日益成为联邦政府资助的优先事项[12],政府期望通过资助大学,使其成为横扫美国重大社会变化的“代言人和避雷针”[13],由此,大学的科研规模不断扩大,大学的专利问题随之出现。第二,战后各联邦机构先后建立学术资助机构,不断涉及学术资助,而为了尽可能高效地管理、运用学术科学,国家科学基金会(NSF)等机构开始变革固有的专利政策。[14]尽管如此,在1960年以前,并未形成统一的学术专利政策,战后较长时间内,美国仍然在较大程度上沿用战时制度,联邦资助机构控制了所有大学研究发明专利。而随着发明专利的申请规模及专利管理事务的增加,大学开始抱怨联邦专利政策烦琐、标准不一等痼疾,即以国家科学基金会、国家卫生研究院(NIH)、能源部(DOE)、国防部、农业部及航空航天局为首的多元化资助体系导致联邦机构对于大学发明专利“政出多门”,“这种零散、分散的联邦资助体系反过来导致联邦科研资助专利政策的零散与分散”[15]116。由于缺少统一的联邦专利政策,联邦大致形成了两类学术专利政策:一类是所谓的“政府所有”(government-title),以原子能委员会为例,基于所资助学术研究多为高“保密性”(如‘曼哈顿原子能计划’),保持着对所资助发明的一切所有权;另一类是所谓的“政府许可”(governmentlicense),较之“政府所有”,该政策乐意将发明权赋予承包人或受让人(大学或企业),只需要资助发明的专利许可。固化的联邦专利政策导致大学难以追踪感兴趣的发明专利,各机构对专利的垄断程度各异,更导致大学在获取联邦资助发明专利之路上耗费了大量精力,大大延误了学术发明转化为实际创新技术的期限。更有甚者,往往一个学术科研资助项目涉及多个联邦资助机构,导致大学欲求科研之专利更是难上加难。

20世纪60年代末期,学术“黄金期”的戛然而止进一步加剧了大学寻求科研专利化的动机,对联邦固有专利政策的分歧越来越大。1968年,在“新左派”学生反战浪潮及石油危机的共同影响下,二战后建立起来的政府与大学的合作关系受到重创,联邦政府对大学的慷慨资助突然中断。[16]联邦政府实际资助水平的下降导致大学科研入不敷出,对科研专利化、市场化的需求愈加强烈,加之二战以来美国大学应用研究版图的扩大,大学科研的市场化能力也得到提升。[17]

面对学术机构的专利申请需求,联邦资助机构(雇员)及高校自身这两股改革力量合力推进了联邦政府学术专利政策改革。20世纪60年代后,过度严苛的联邦专利政策引起了专利改革者的批判,这其中最为引人注目的改革派当属NIH专利顾问诺曼·莱特克(Norman Latker)。作为改革派,诺曼非常支持发明者的权利。他基于NIH对大学专利政策现状的调查,强烈质疑政府对于发明专利的管理能力,认为NIH过于僵化的专利政策导致鲜有企业乐于投资医学研究,从而滞后或搁浅了新药品的研发,呼吁政府应当有求必应,将资助发明专利权赋予有资质的追求者。1968年,在两份揭露NIH专利弊端的报告发布后,NIH开始采纳诺曼的建议,并对原有的“机构专利协议”(Institutional Patent Agreements,IPAs)进行改革。[18]然而,其他联邦资助机构的专利改革仍相对保守,对于诺曼的建议应者寥寥,仅NSF专利顾问杰西·拉斯肯(Jesse Lasken)较为赞同其观点,认为较之于政府,大学更能够管理与利用好发明专利。1973年,NSF模仿NIH的做法,开始着手改革原本较为烦琐的专利政策。[18]

为了获得更多潜在学术收益,大学管理者呼吁联邦专利政策改革刻不容缓,成为这一时期另一股重要的改革力量。20世纪70年代以来,美国大学已然不满足于自身的学术价值仅限于政府、产业界之“咨询角色”,认为该角色定位过于廉价,无法真正体现大学研究的应有价值。[10]1974年,美国高等教育界建立了专业的专利管理组织——“大学专利管理者协会”(Society of University Patent Administrators,SUPA),后来易名为“大学技术管理者协会”(Association of University Technology Managers)。该协会的建立得益于时任商务部科学技术助理部长安斯克·约翰逊(Betsy Ancker-Johnson)。作为物理学家,同时也是发明者及发明专利持有人,约翰逊对于僵化的联邦大学发明专利政策颇有改革之意。早在1935年,她就曾提出:“政府对待大学发明的做法是不光彩的,我们为何不走到一起,并对此做出点什么呢?”[19]1974年,来自50余所高校的118名大学管理者聚集于凯斯西储大学,商讨“安斯克之问”。在为期三天的会议中,围绕如何组建技术转移办公室、如何将大学发明市场化以及如何与政府官僚博弈等相关问题展开讨论,SUPA的建立便是此次会议的“胜利果实”。事实上,早在60年代初期,学术与商业运作应该保持离散距离之观念已经被初步打破,大学开始建立技术转移办公室,试图加快研究成果的商业转化,其中最为成功的案例当属斯坦福大学。该校1968年创建了技术转移办公室,并于当年提出“试点许可计划”(Pilot Licensing Program),尝试开展大学专利的商业化。[20]随后,其他学校纷纷效仿,至90年代中期,几乎所有美国研究型大学都设立了技术转移办公室。[11]46

然而,经济困境中,反对联邦学术专利改革之声同样强烈。20世纪60年代末以来,面对愈演愈烈之越南战争、中东石油危机,美国经济艰难前行,民众怨声载道。在这样的背景下,反对者认为,给予大学研究专利将使原本就不富足的民众利益进一步受损,即所谓面临“双重付费”的境地。“美国民众正在不明不白中受到打劫……联邦政府不仅一年四季充当着圣诞老人的角色(老好人),还扮演着牙仙、糖果人、守护天使……”[18]尽管在1950-1975年期间国会召开了多场专利改革听证会,但是,由于改革分歧难以磨合(支持者寻求的改革面较广,要求联邦政府专利改革惠及大学、慈善机构、小企业及大企业;而反对者担心,对大企业专利制度的松绑将导致其对市场的垄断,有碍于竞争与创新),这期间没有通过任何立法。此外,肯尼迪政府和尼克松政府分别于1963年和1971年发布了有关专利政策的声明。两位总统都断言,鉴于联邦机构任务及研发计划的差异,差异化的专利政策是适当的。两份声明的发布更让联邦大学专利立法陷入僵局。[21]尽管为了回应上述改革诉求,联邦资助机构开始逐步改变原有的大学专利政策,但联邦立法的缺乏导致改革之路摇摆不定。较之20世纪60年代初期,这一时期的联邦大学专利政策有所改善。例如,NSF、NIH出台新的“机构专利协议”,避免了与所资助大学之间的“逐案谈判”,促进了所资助大学对研究发明的独占权或排他权的获得[8]90。然而,联邦统一的专利政策仍未形成。20世纪70年代末期,联邦机构的大学专利改革活动几近停滞;此外,鉴于主要承包方是产业界,一些联邦机构基本上不重视大学专利改革事宜。[14]

无止的改革博弈无法压抑无尽的大学专利改革进程。20世纪60年代末期后,大学发明专利的数量开始快速上升。50年代至60年代,大学年均发明专利数在100左右徘徊,而至1972年,该数据上升至200。然而,1970年以前,大学年均获取的专利数量占美国年均专利总数的比例仍不足千分之五。[4]218大学专利的潜力并未发挥,其创新与服务社会福祉的优势亦未凸显。

不佳的国际竞争力,催生了联邦大学专利政策改革的良机。20世纪70年代以来,面对后起之秀日、德两国的冲击,美国经济呈现长期疲软之势,生产力发展严重停滞不前。[22]154为了挽回“国家自尊”,联邦结成政治竞争联盟,视大学科研为赢得竞争的底气。由此,联邦政府对过度严苛的专利政策的改革诉求愈发强烈(1970年-1982年美国的专利数量下降了38%,而外国所有专利发明者授予的数量增加了一倍[23]),强调大学科研创新与美国经济复苏之间的紧密关系,认同加快大学科研技术转移历程是加速美国经济复苏的引擎。基于这一共识,70年末期,国会多次举行听证会商讨联邦大学专利改革事宜。商务部科学技术委员会副部长乔丹·巴鲁克(Jordan Baruch)就曾在一次听证会上表示:“研究的创新、发展及应用对于经济发展、良性就业、工业发展以及国际地位提升产生主要影响。”[3]348

三、20世纪80年代后:应对经济竞争,改革达成共识,联邦大学专利政策实现创新与发展

美国朝野对产业竞争力的关切,为学术专利化的里程碑法案——《拜杜法案》的出台奠定了政治基础。20世纪80年代,在与日本、德国等新兴国家的竞争中,美国节节败退,“日本正在马不停蹄地扼杀匹兹堡的钢铁工厂,并开始袭击美国的硅谷企业”[24]。工业竞争力成为80年代以来美国政府最为关心的议题。国际竞争中美国的失利,宣告了企业与政府二元结构的失败,[25]大学创新的重要性凸显。由此,美国朝野将竞争力的“滑铁卢”归咎于技术创新不足,[15]124陈旧的联邦专利政策成为众矢之的。朝野亦从之前抑或道德谴责抑或严厉限制,转变为鼓励大学积极、合理地申请联邦资助研究专利。“那些之前视专利改革为‘浪费公款’的批评者逐渐变得异常安静。原因显而易见,那就是产业创新已经成为政府圈的时髦语……改革者认为,是时候改革阻隔创新之花的繁文缛节了。”[26]

在这样的政治气氛下,拜耶(Birch Bayh)、杜尔(Robert Dole)二人游说策略的改变成为专利立法得以成功的关键。印第安纳州富有传奇色彩的民主党国会议员拜耶(31岁成为印第安纳历史上最年轻的议院议长,1963年起担任国会参议员长达20余年)素以“努力为国家制定最好的法律”而活跃于改革前沿。[27]1978年,其妻乳腺癌复发成了《拜杜法案》出台的导火线——一项联邦资助大学所发明的化疗技术由于陈旧的联邦研发专利制度而被搁浅,挫败感触发了拜耶投身联邦专利改革的热情。此外,母校普渡大学一方面出于担心美国在与欧洲、日本的激烈竞争中失利,另一方面出于期望商业化若干基于联邦资助所获得的重要发明,连同威斯康星大学、NIH顾问诺曼一起对拜耶进行游说,控诉由于联邦没有制订统一的专利政策,22个投资机构以22种不同的方式在出售这个技术的专利,导致科研应用难以集中,技术转化延迟。[28]由此开启了拜耶正式倡导联邦减少专利干预、制订统一简化政策的游说历程。此后,因为意识到类似的问题,堪萨斯州的国会参议院多数党领袖杜尔亦加入其中。

为减少改革阻力,拜耶、杜尔在总结专利改革曲折之路的经验后,进行了两点改革,成为《拜杜法案》通过的关键。一是缩小专利改革惠及面,仅限于大学、其他非营利机构及小企业,以减轻改革将导致大企业垄断市场之担忧;二是凸显专利改革在经济恢复中的关键作用,以获得政治支持。[8]92诚如二者在介绍立法意义时所言:“该法之目的在于鼓励充分利用源自政府资助大学(government-supported university)及小企业之研究发明(这类专利权不向大企业开放)……(该法)着眼于一个日益严峻的问题——在现有的政府控制下,上百项有价值的医学、工程学及其他技术发明尘封于库、无法商业化,同时无法获得专利权更阻碍了‘研究’成为公众得利的‘产品’……这一立法得到科学界、学术界及小企业界的广泛支持,于政府有百利而无一害。我们深信,是时候克服障碍,让全民从我们联邦的研究成果中获利,改革陈旧政策并制定一项清晰的联邦专利政策了……取代当前模式不一、政出多门的机构专利政策,以鼓励联邦资助的发明惠及民众……”[29]

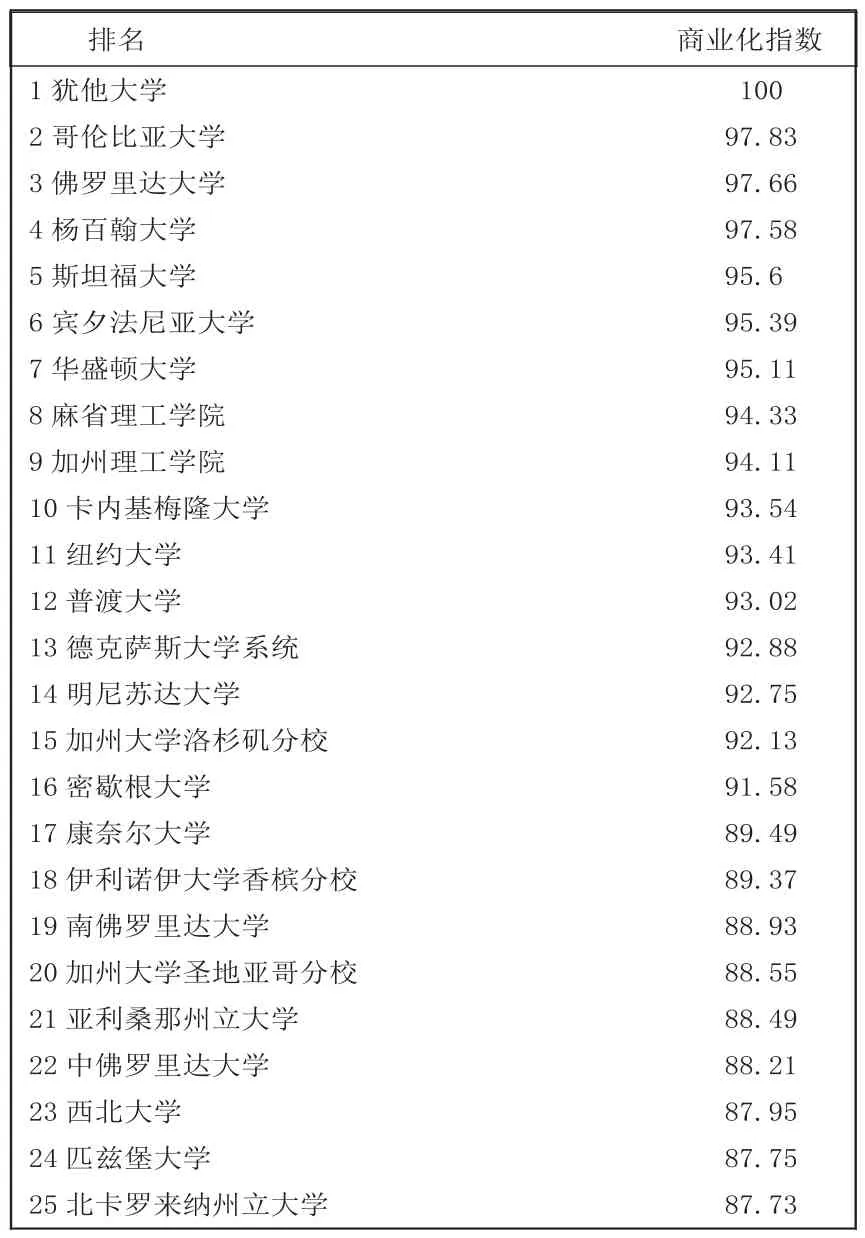

与此同时,大学与小企业联盟的加入,为联邦学术专利立法提供了必不可少的条件。随着科研价值的凸显,学术专利许可意味着可观的收入,大学日益关心专利问题[11]154(表1)。1979年,以斯坦福大学、麻省理工学院为首的研究型大学联合美国教育委员会、大学专利管理人协会等大学协会以及全国小企业协会、美国发明者协会等小企业团体组成游说联盟,共同在国会专利立法听证会上进行游说。游说联盟对联邦政府固有专利制度之严重弊端的指责,刺痛了美国的“国家自尊”。一是机构资助政策不一,联邦学术资助陷入“产权政策”(title policy)与“专利许可政策”(license policy)的长期博弈中;二是大多数联邦资助机构的专利申请政策烦琐,导致大学专利申请迟迟难以获批。“联邦没有出台资助发明的专利或从政府技术转移到私立部门等方面的统一政策,使得(大学)在寻求利用政府拥有的专利、技术时陷入规则和法规的迷宫。”[8]90如《拜杜法案》颁布前夕,在政府已积累的28000项专利中,商业许可率不到5%。[24]2002年,美国《经济学人》杂志曾这样评价这部法案的开拓性:“可能是过去半个世纪以来,美国最振奋人心的立法”;“这一法案有利于逆转急剧下滑的美国工业……《拜杜法案》一下子做了两件大事,一是将联邦资助发明(研究)所有权转移合法化,二是明确联邦研究参与者可以从合作研究中获得部分利益……一夜之间,全体美国大学变成了创新、创业的温床”[24]。

表1 美国大学技术转移与商业化指数前25名目录

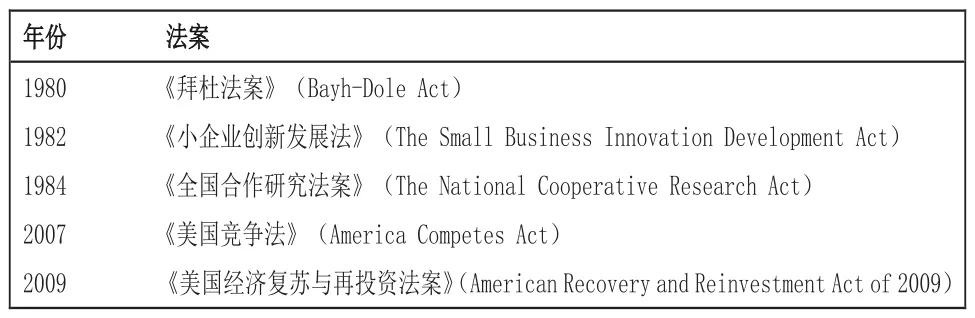

在竞争力联盟的推动下,联邦持续推进学术专利化进程。20世纪80年代以来,变革成为不变之旋律,联邦政府陆续出台了相关法案(表2),促进了大学的学术资本化进程,不断将大学科研塑造为经济增长之引擎。

表2 美国联邦有关大学科研转化的法案(节选)

基于此,学术专利立法引发了美国大学的学术资本化,前沿知识日益转化为先进技术优势。[30]《拜杜法案》颁布后,美国产学研三螺旋体系不断融合,前沿学术知识不断转化为推动经济创新和产业竞争力提升的学术资本,大学摇旗呐喊,进入学术资本化大道(表3)。诸如大学-工业研究中心(university-industry research centers)、合作研究与开发协议(cooperative research and development agreements)、联邦政府资助的研发中心(federally funded research and development centers)以及产业-大学研究联盟(industry-university research consortia)等产学合作模式不断将大学的专利活动推向白热化。[31]1781980年以前,学术创业凤毛麟角,仅限于威斯康星大学、斯坦福大学及MIT等少数大学;[32]而《拜杜法案》赋予了大学将知识商品化的“法律”权威与“合理”道德外衣,在IT与生物制药浪潮的带动下,美国的学术资本化如火如荼,MRI扫描、乙肝疫苗、原子力显微镜、谷歌引擎等发明都来自《拜杜法案》的创新。[33]仅1985-1990年间,大学专利数由之前的589项上升至1182项,大学技术转移办公室新建了37个。[15]1311980-2015年间,美国大学溢出了多达8000家企业,仅2013年就多达818家,研发了719种新产品,创造了300万个就业岗位。[34]美国高新科技研究的区域版图日益扩张,圣地亚哥、加州湾区(the bay area)、波士顿、西雅图、费城等背靠研究型大学的区域不断成为全球领先的生物科技创新区。[31]185

在科研资本主义的热情驱使下,大学城(科技园)与研究专利化交相辉映,不断巩固《拜杜法案》共识。专利解禁后,研究型大学成了创新、创业的温床,高新科技园如雨后春笋般遍布全美各地。20世纪80年代,在128号公路、硅谷、北卡罗来纳三角研究园、奥斯汀大学城等四大科技园的示范作用下,全美大学兴起了大学城创建的浪潮,不断从MIT及斯坦福大学推广至全美,诸如密歇根大学、佐治亚大学、俄亥俄州立大学、印第安纳大学、亚利桑那大学、普渡大学、威斯康星麦迪逊大学、马里兰大学等研究型大学以及杰克逊州立大学、北达科他州立大学等传统意义上的“教学型”大学都悉数加入了科技园的创建浪潮中[35],而作为“象牙塔”最后坚守者的约翰·霍普金斯大学也步入生物技术园建设之途[25]。

表3 1991/2017年专利数排名前十的美国大学对照表

当前,在扁平化的世界中,面对日趋激烈的全球竞争,以大学为基础的产学合作更成为重拾国家竞争优势的基础。由此,美国坚守《拜杜法案》共识,联邦及地方政府不断推动大学与产业界之间的创新合作,调和产学之间的制度性矛盾,加强基础研究与应用研究之间的有效衔接,加速产学成果转化。例如,DOE于2010年开启“能源创新中心”(Energy Innovation Hubs),纽约州政府于2013年出台“SUNY免税区——纽约州北部振兴和改造计划”(SUNY Tax-free Areas to Revitalize and Transform Upstate New York),NIH 也于2013年推出“拓宽科学训练中的经验”(Broadening Experiences in Scientific Training)等项目。[32]

四、余论

自问题之兴起、分歧之产生至共识之达成,美国联邦政府的大学专利制度改革历经70余年,在曲折中发展。各个阶段都充满着博弈,最终实现了制度的创新,激发了大学的科研热情,极大地促进了学术成果的转化,帮助美国应对了经济挑战。然而,我们也应当警惕大学科研成果转化可能引发的危机,即大学日益商业化,越发卷入政治与经济的旋涡将异化“纯粹”“好奇”之学术研究,给其带来强劲的“实用性”动机——追求商业效益、经济效益[22]160。更有学者警惕大学研究与市场之间过度亲密之风险,“将不可避免地刺激学术科学家歪曲研究结果以迎合商业目的”[36]。

基于长远发展要义,大学专利改革或大学创新并非抛弃大学传统,投向“实用”之途。决策者应当充分考虑其中的风险,警惕学术研究的异化。应在现代与传统中维持一种平衡:大学的学术研究不仅须回应社会所需,注重研究的社会功能,又应当坚守“象牙塔”之纯度,秉承探索知识源泉之使命。唯有在固守大学独特属性的前提下,才能够真正实现大学引领社会发展之夙愿,真正实现大学创新、创业之作用,专利“创新”才能转化为提升国家整体实力的“创新力”。