试论三线建设对《1963—1972年科学技术规划纲要》实施的影响

刘 洋

(中国科学院大学人文学院,北京 100049)

从国家需要出发制定科学技术发展规划,是中华人民共和国成立后采取计划管理模式发展科学技术的重要手段。1956年中国制定第一个科技规划,即《1956—1967年科学技术发展远景规划纲要》(简称《十二年科技规划》)。这个规划制订和成功实施过程中逐步确立了中国科技发展的指导思想、方针和科研体制。按照此模式,又制订了《1963—1972年科学技术规划纲要》(简称《十年科技规划》)。这两个科技规划都制订于计划经济时期,在制订模式、指导思想、实施机制等方面都有许多共同特征。目前学界对于这两个科技规划的研究偏重于《十二年科技规划》,而对《十年科技规划》研究较少(1)相关研究可参考陈正洪的《建国以来中长期科技规划的理念探究》(2007),胡维佳的《中国历次科技规划研究综述》(2003),马惠娣的《科学技术宏观管理的“规划模式”——对中国第一个科学技术发展规划的评析》(1995)。。其中一个重要因素,是《十二年科技规划》成功实施,而《十年科技规划》受“文化大革命”影响只实施了三年。

在《十年科技规划》实施期间,国家发展战略从“吃穿用计划”转变为以备战为中心。由于规划的制订原则是围绕“农业和有关解决吃穿用问题的科技学技术问题”和“尖端技术”来组织各个学科、各门技术工作,这个原则与以备战为中心的三线建设指导思想有很大差异。《十年科技规划》的制订初衷与三线建设提出的理念有什么不同之处?其在三线建设初期进行了哪些改变以适应形势发展?此前科学规划中已经形成的“任务带学科”(2)张九辰以中国科学院组织的自然资源综合考察为例考察了任务与学科的关系。她认为,“任务带学科”是计划经济体制下的产物,这种方式不计成本,缺乏长久生命力;任务是有时效性的,而学科的发展却是长期的见[1]。的科学技术发展方式有什么影响?这问题值得研究。

1 三线建设与《十年科技规划》制定初衷不同

1961年1月,党的八届九中全会通过对国民经济“调整、充实、巩固、提高”的方针。在此背景下,《十年科技规划》制订和实施。规划着重“打基础,抓两头”既符合“调整、充实、巩固、提高”的八字方针,也与第三个五年计划“吃穿用计划”制订原则一致,但规划的制订初衷与以备战为中心的三线建设有很大不同。

《十年科技规划》是在《十二年科技规划》基础上制订的,分为农业、工业、资源调查、医药卫生、技术科学、基础科学等部分(不包括国防科学技术系统的规划)。规划共有中心问题3149个(未包括新材料和航海),研究课题约18000个,各专业各学科重点项目374个,国家重点项目32个[2]。制订《十年科技规划》之时,中国正处于建立独立、完整的国民经济体和工业体系的阶段。由于中苏关系恶化,中国不能再依赖苏联,须依靠自己的力量解决工业体系建设中的技术难题。规划目标也是为建立完整的工业体系服务,内容包括[2]:(1)为农业增产提供各方面科学技术成果,系统地解决实现农业现代化的科学技术问题;(2)重点掌握六十年代工业科学技术,为建立一个完整的现代工业体系,为发展重要的新兴工业,提高现有工业的技术水平,提供科学技术成果;(3)切实保证国防尖端任务的过关;(4)加强资源的综合考察,加强资源的保护和综合利用的研究,为国家建设准备必要的资源条件;(5)在保护和增进人民健康、防治主要疾病和计划生育等方面的重要技术问题上,做出显著成绩;(6)加速发展基础科学和技术科学,充实科学理论储备,加强科学调查和实验资料的积累,建立和加强重要的空白薄弱的学科;(7)大力培养人才,充实现代化试验装备,在各个重要的科学技术领域形成研究中心,建立一支能够独立解决我国建设中科学技术问题的、又红又专的科学技术队伍。

在任务的安排上,规划提出要着重“打基础,抓两头”:一头是农业和有关解决吃穿用问题的科学技术,一头是配合国防尖端的科学技术。而要抓好这两头,“就必然首先要求工业科学技术,特别是基础工业技术水平的迅速提高,要求基础科学中许多科学水平的迅速提高”。在前五年的时间内着重打基础,“补全缺门,配套成龙”[3]。

“有所赶,有所不赶”,一头抓农业和有关吃穿用的科学技术,一头抓国防尖端的科学技术,是第三个五年计划制订思路在科学技术问题上的体现。《十年科技规划》制订过程中,特别是进入1964年后,制订第三个五年计划成为当时政治生活中的一件大事。1964年5月,国家计委党组提出《第三个五年计划的初步设想(汇报提纲)》,其中谈到第三个五年计划基本任务是:大力发展农业,基本上解决人民的吃穿用问题;适当加强国防建设,努力突破尖端技术;与支援农业和加强国防相适应,加强基础工业,继续提高产品质量,增加产品品种、产量。相应地发展交通运输业、商业、文化、教育、科学研究事业,使国民经济有重点、按比例地向前发展。当时把它简称为“吃穿用计划”。在“吃穿用计划”中,发展科学研究事业是与交通运输业、商业、文化、教育并列,属于在发展农业和解决吃穿用问题、加强国防建设的格局下“相应地”发展,其目的也是为服务于国民经济有重点、按比例向前发展的需要。《十年科技规划》中提出“打基础,抓两头”,与“吃穿用计划”制订原则一致,发展科学技术都是为国民经济发展服务。张九辰的研究也表明,在制订十年规划时,尽管学者对生产力布局研究在综合考察中开展程度等问题存在分歧,但对综合考察要以“经济为纲”是达成一致意见的[1]。

以“吃穿用计划”为中心的三五计划提纲并没有被采纳。毛泽东提出“在原子弹时期没有后方不行。提出把全国划分为一、二、三线的战略布局,下决心搞三线建设”[4]。这样,三五年计划制订的原则发生根本性的转变,三线建设成为中心问题。1964年8月26日,中央书记处会议决定:“三线建设在人力、物力、财力上给予保证,新建的项目都要摆在第三线,现在就要搞勘察设计,不要耽搁时间。第一线能搬的项目要搬迁;明后年不能见效的续建项目一律缩小建设规模,在不妨碍生产的条件下,有计划有步骤地调整第一线。”[5]从备战出发而的三线建设战略决策终于确立。

为完成以三线建设为中心的三五计划需要科学技术的支持。在这个逻辑下,当时的国家计委提出了要重点解决的技术问题。1964年9月13日,李富春在关于计划工作想毛泽东的请示报告中提出,要积极研究和采用新技术,进行工业革命,用十年的时间赶上世界先进水平;并特别提出重要的需要解决的技术:“钢铁工业的技术改革,以氧气转炉炼钢为中心。明年拟从日本进口两座五十吨的氧气转炉,进行大型的氧气顶吹炼钢试验和生产。同时,积极提高矿山机械化水平,积极研究和制造新的轧钢机械。抓机械工业的新技术,首先是抓电子工业和精密机械、光学仪器等。以此带动机械工业的逐步革命。抓石油化工新技术进口的技术掌握和翻版工作。如以天然气和石油为原料制合成氨的技术、石油催化重整装置、丁醇辛醇装置(做塑料的增塑剂)、原油裂解等(已签订合同)。加强内燃机车的制造和工程机械的制造。”报告中还强调要引进新技术、和设备、技术资料等。“为着促进自力更生和技术的发展,必须引进必要的新技术(包括成套设备、单机设备、技术资料),反对故步自封、只注意苏联技术水平不注意资本注意新技术的倾向。为此,必须有计划地有重点地进口新技术的成套项目、单项设备和技术资料,并派专家出国考察。现在有条件面向全世界,特别从日、法、西德、荷兰、英国、瑞士、意大利等国买。”[6]

国家计委强调的这个技术清单,提出的初衷与《十年科技规划》不同,强调的重点、面向的对象也不同。这个技术清单是为解决工业交通各行业中亟需突破的技术难题,是围绕以三线建设为中心的需求而提出,与《十年科技规划》以科技专家为中心提出科技问题的逻辑不同。

从1963到1967年间的三五计划由“吃穿用计划”转变为以备战为中心的三线建设,《十年科技规划》中强调的着重“打基础,抓两头”就显得不合时宜。毕竟《十年科技规划》已经制定完成,也无修改的必要和可能性,但两者制定原则之间的差异,应是研究者应注意的——按照既定方针去贯彻实施《十年科技规划》,与以备战为中心加强三线建设这个方针不完全“相应”的。由于“文化大革命”的影响,《十年科技规划》只贯彻实施了三年,因此执行《十年科技规划》与三线建设之间的矛盾也没有充分暴露,许多问题被遮蔽起来。即便如此,三线建设提出对于《十年科技规划》实施的影响仍是显而易见的。

2 三线建设对《十年科技规划》实施的影响

2.1 促使科研机构布局调整

科研机构的合理布局对科技规划的实施有重要保障作用,但科研机构的布局需要行政力量的推动,制订科技规划的科学家只能提出布局原则和建议。相比《十年科技规划》仅提出科研机构布局“补全缺门,配套成龙”的建议,以备战为中心三线建设开展后,科研机构布局的调整要迅速和高效很多。科研机构布局调整后,科研工作者更接近研究对象和生产基地,高等学校的设置与此相匹配,理论上对《十年科技规划》的实施有正面的影响,但实际情况更为复杂。

《十二年科技规划》考虑了研究机构的布局问题,提出接近研究对象和生产基地、尽可能和高等学校的设置相配合的原则,以期丰富研究的内容,使研究的成果容易推广。规划明确了科学研究机构设立的五项原则:必须有明确的任务;必须注意各方面的配合,避免重复,防止过多铺摊子浪费人力物力;必须有周密的准备和必要的人力物力条件;研究机构的规模应该适应科学研究工作的特点一般规模不宜过大,层次不宜过多;科学研究机构的设置地点应该接近研究对象和生产基地,并尽可能和高等学校的设置相配合,应有合理的分布,不宜过分集中,对少数民族地区的需要应加以适当照顾[7]。《十年科技规划》也提出要“补全缺门,配套成龙”,但规划没有提出科研机构在全国各地区的合理布局问题;虽然规划中强调生产与科研加强联系,但没有提出将科研机构迁移至工业或国防需求所在地。《十年科技规划》注重科学技术为国民经济的服务作用,其具体实施是以项目为中心,每一个项目都会包含负责单位、参与单位,这些科研单位有的属于中国科学院,有的属于国家各部委下属的科研机构,或者来自大学的科研单位,他们之间的合作,既可能是跨部门的合作,又可能是跨地区的合作。

三线建设开展后,由于自然科学研究机构和高等学校也在搬迁之列,科技机构布局以此逻辑展开。当时全国自然科学研究机构共有450多个,约14万人,其中有118000人在第一线,而且许多重要科学技术部门的实验室和科学研究人员又大都集中在沿海的几个大城市。全国重点高等学校也有85%在第一线,特别是国防机要专业集中在一线地区的有83%。当时认为,三线地区现有的勘察设计力量很薄弱,不能适应建设的需要。再加上从战略观点看,现有的自然科学研究机构的布局是不合理的,因此要把一线地区一些重要的同国防尖端有关的科学研究机构、勘察设计单位和高等院校分期、分批地迁到三线地区([8],页131)。

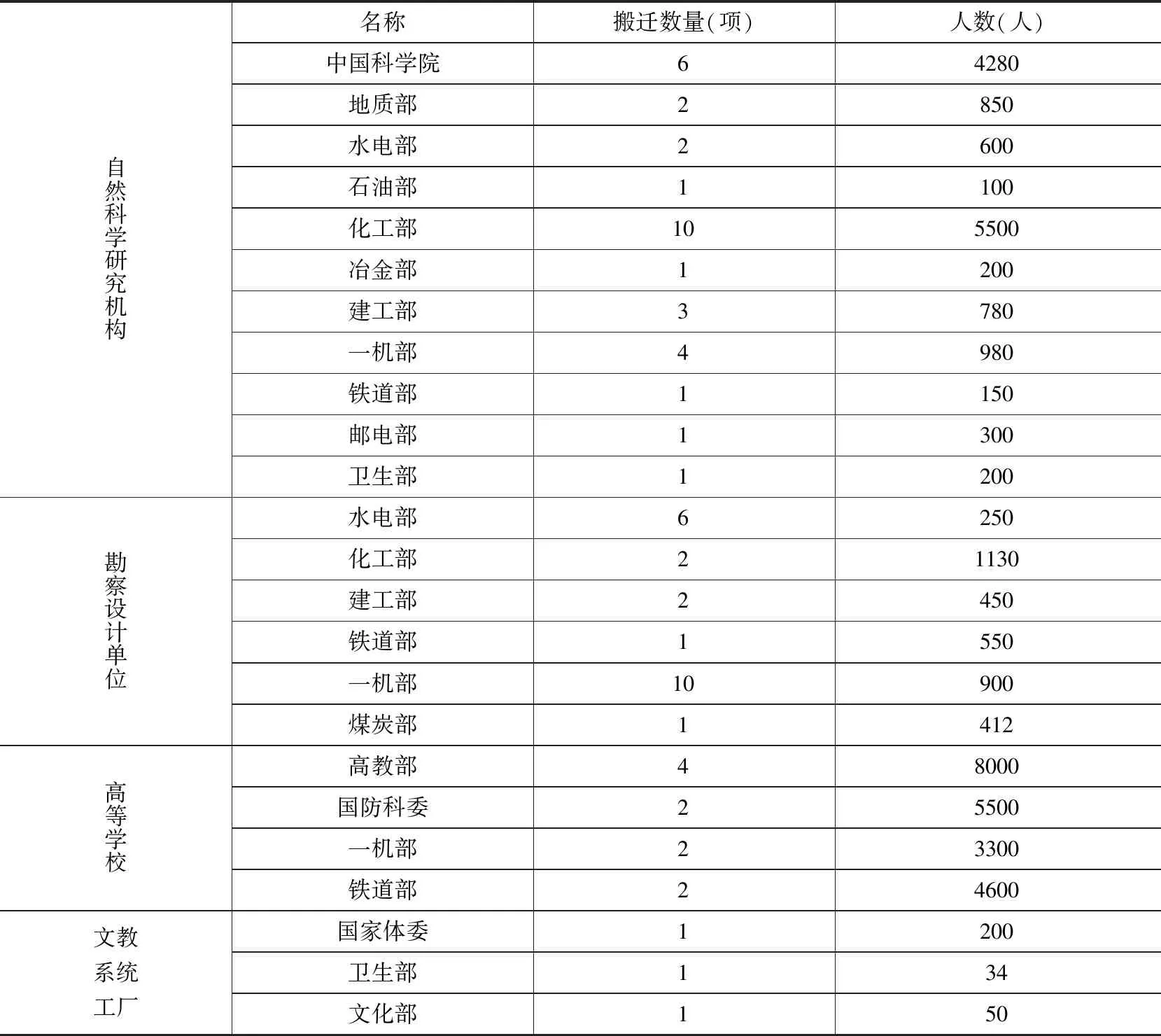

1965年1月18日,国家计委、经委向中央报告的文教系统搬迁项目报告中提出:1965年拟从一线迁到三线的自然科学研究机构、勘察设计单位、高等学校和文教系统的单位共53个,涉及39316人。其中,自然科学研究机构32个,涉及13940人;勘察设计单位8个,涉及3692人;高等学校10个,21400人;文教系统的工厂3个,涉及284人。按照目的地划分,迁到四川的27个、贵州3个、云南4个、甘肃6个、陕西7个、青海2个、湖北3个、湖南1个、西北地区1个。按设想,这些项目搬到三线地区以后,将会实现这样的目标:“将填补铀冶金、精密合金、高温合金、稀有金属、超纯金属、半导体材料、高能燃料、特种润滑脂、特种玻璃、大型特殊压缩机、短波无线电通讯设备、铁道建筑、抗震结构、高空大气物理、地球物理、地球化学、放射医学等研究机构的空白缺门;勘察设计方面,将加强国防工厂、化工、铁道、水电等专业设计力量;高等学校方面,将增加原子核物理、火箭、航空、无线电电子物理、放射化学、高分子化学、燃料化学、工学、轻重同位素分离技术、物质结构计算技术、光学精密机械等专业;文教系统,将有生产炮镜、血浆、滑翔机的工厂。”([8],页131)具体情况参考表1。

表1 1965年从一线迁到三线的自然科学研究机构、勘察设计单位、高等学校、文教系统工厂项目及人数表([8],页132—133)

仅仅两个月后,科学研究机构和高等院校首批搬迁名单就确定了(3)参考文献[9]中没有收录名单附件,无法获知具体搬迁单位名称。[9]。其中高等院校确定1965年搬往甘肃的项目是:(1)将国防科委北京航空学院的火箭专业,北京工业学院的火箭专业和哈尔滨工业大学的火箭及航空专业,迁往甘肃天水;建立北京航空学院分院(航空工程学院),规模2500人;(2)将一机部东北重型机械学院的水利机械、石油矿场机械、化工机械及北京机械学院的焊接专业迁往兰州,利用原兰州工业大学校舍,扩建少数实验室,建立东北重型机械学院(后名为甘肃工业大学,作者注),规模18000人;(3)将文化部南京电影机械厂光学车间的部分设备和人员(约50人)迁往兰州,利用甘肃电影制片厂旧址进行建设[10]。

1965年3月9日,国家计划委员会、国家经济委员会和国家科学计划委员会联合发文,确定中央批准的各部委和中国科学院1965年自然科学研究机构搬迁项目[11]。其中中国科学院6项、地质部2项、水利电力部2项、石油工业部1项具体情况参考表1。冶金工业部1项、化学工业部10项、建筑工程部3项、第一机械工业部4项、铁道部1项、邮电部1项、卫生部1项。

以中国科学院以例,其所包含的搬迁项目有:(1)大连化学物理研究所航空煤油及推进剂(包括分析和催化)的主要部分(300人)迁往兰州,与兰州化学物理研究所合并;(2)北京地质所有关地球化学部分(约400人)迁往贵阳,与贵州化学研究所合并,成立地球化学研究所;(3)将北京地球物理研究所高空大气物理部分(约500人)迁往陕西长安,建立地球物理西北分所;(4)将沈阳金属研究所铀冶金、高温合金、复合材料、石墨等部分(600人),上海冶金所真空阀门、超纯金属等(600人),长沙矿冶所铀冶金部分(40人),北京化冶所湿法冶金及金属粉末制各部分(30人),上海硅酸盐化学与工学所的高温陶瓷、散晶玻璃等(500人),以及煤炭化学所的石墨部分(30人),共1800人迁往湖北宜昌,建立金属及无机非金属研究机构;(5)将北京半导体所的一部分(约600人),南京华东半导体所(250人),北京计算技术所固体组件(50人),北京物理所和电子所固体电子学(80人),共约980人迁往陕西临潼,建立半导体及固体组件研究机构;(6)将北京地球物理所地震室的一部分、气象室的一部分(约300人)迁往云南,利用原有房屋建设地球物理所西南分所。

科技机构布局至少有两层含义。一是地理分布,或空间布局;二是部门布局,既科学技术在不同部门的配置过程。从这个视角看,三线建设的科研布局调整只改变了地理布局,没有进行部门间布局的调整。三线建设之后科研机构布局调整的特点是,一方面是在科学与生产相结合、考虑资源部门需要,跟随生产力布局、工业布局的调整而向三线地区调整;二是中国科学院或国家各部委所属的科研单位向三线地区搬迁,是内部的跨地区的转移,条块分割没有改变,只是地理分布上的调整。

伴随三线建设而产生的科研机构布局调整,是接近研究对象和生产基地建立科研机构理念落实,也符合《十年科技规划》提出的“补全缺门,配套成龙”原则,对《十年科技规划》的落实也有推动作用。以中国科学院为例,其在三线建设早期的布局调整既是三线建设的需要也延续了1963年4月制订的大区分院发展规划。例如,三线建设时期中国科学院在西南地区成立的西南地理研究所、昆明地球物理 研究所、地球化学研究所,在西北地区成立的兰州冰川冻土沙漠研究所、盐湖研究所等都符合中国科学院原规划,三线建设加速推动了科学院的科研布局调整(4)参见刘洋,张藜:备战压力下的科研机构布局——以中国科学院对三线建设的早期应对为例,《中国科技史杂志》,2012年第4期,433- 447。。

以上是一种科研机构布局调整的逻辑。还有一种情况,是三线地区科研机构的主动设立,其中重要一点就是要为落实《十年科技规划》的实施。

《十年科技规划》中心问题下达给各研究单位后,所隐含的一些问题也逐步暴露。一是组织问题。地方科委并没有掌握所在地单位承担国家《十年科技规划》的具体情况;有些承担单位不能承担项目,或所承担的专题项目范围太大,主管单位或主持单位也没有明确完成的指标,承担单位对于所承担的项目怎样算完成心中无数。二是物质和经费存在一些问题。如重庆建工学院承担的“民用建筑允许噪声级和计算超声波及其隔音标准”研究项目,所需要一台丹麦声学仪解决不了,一直不能开展工作;农药厂承担“提高可湿性粉剂质量及加工技术”的研究,由于没有经费而停止研究。对于这种状况,重庆市科委提出建议,十年科技规划项目“尽可能与地方项目结合起来,这样进展快,收效大”[12]。

作为西南三线的重要工业城市,由于重庆的科学研究工作不能适应工业的发展,国家科委开始考虑西南地区科研机构的合理布局和配套问题。在此背景下,重庆市科委提出设置各门类研究所的设想,其中包括冶金、机械、化工、电力、轻工、纺织、橡胶、半导体工业、仪器仪表、医药、农业等方面。按设想,这些研究机构如果能够成立起来,重庆基本上配齐了各行业的专业研究机构。此外,为了适应三线建设需要,改变重庆原有科研、设计、技术力量薄弱的现状,重庆市计划委员会于1964年9月提出了一个充实科研机构和设计技术人员的方案[13],提出要求上海、广州、天津支援科研技术人员和设计人员共412人。不过增设这些研究机构只是初步设想。

从表面上看,三线建设促使科研机构内迁或在三线地区新建立科研机构,缩小了东部沿海地区同三线地区科学技术水平差距,但是这种科学技术跨地区转移势必会影响原有的科研机构的技术水平。因而,三线建设提出后开展的科研机构布局调整表面上有利于科研发展,也有利于《十年科技规划》的实施,但实际情况要更为复杂,不能忽视其中的负面影响。以中国科学院为例,三线建设的仓促上马打断了中国科学院正常的科研布局节奏,使得中国科学院科研布局调成出现严重的浮夸和冒进。

2.2 促使《十年科技规划》补充重点问题

三线建设提出后,成昆线铁路建设、攀枝花工业基地成为重中之重,相应的有关科研究工作也成为相关科研部门支援重点。以中国科学院为例,其在落实《十年科技规划》同时,把支援攀枝花、酒泉钢铁基地为中心的三线建设任务作为全院重点项目之一;分别承担地震及抗震、地质、冻土、选矿与冶炼及资源的综合考察和利用等54项任务,包括104个研究可课题,在三线地区投入的科研人员比例约为9.3%。

在贯彻《十年科技规划》的框架中,那些与三线建设相关的项目格外受到重视。《十年科技规划》是以专业组的形式组织和主持实施的,专业组的任务是解决科学技术问题,是实现十年规划中科学研究工作的技术责任制的一种重要形式;在制订长远科学规划后,专业组要对本专业、本学科的规划负责到底。专业组包括各部门、各院校、中国科学院等方面的专家,也包括有关部门领导干部,这样就可以超出一个部门的范围,便于协调各方力量。纯属科学技术问题,应由专业组决定处理,“科委和各部门要大力支持专业组的工作。设计投资、器材、机构、人员等调拨协调问题,专业组提出意见,经各部门或国家科委审批后,就要实现”[14]。在《十年科技规划》中,中国科学院负责28种学科规划和专业规划,其中主持的中心问题有424个,负责的研究项目有1456个。中国科学院负责的研究项目中,许多是与三线建设有关的题目:中国科学院化工冶金研究所对攀枝花铁矿冶炼的研究;中国科学院在西南西北地区建立51个台站,绘制出以渡口为中心的任务地区的地震活动图;西南铁路建设方面;运用化学灌浆防水材料的试验等。

三线建设提出后,相关科技问题受到格外重视。例如,中国科学院化冶所承担的对攀枝花铁矿冶炼的研究,是三线建设中非常重要、亟需解决的一个科技难题。在《十年科技规划》中,冶金学组有13个中心问题,57个研究项目,攀枝花铁矿冶炼的研究是其中的一个研究项目。在制订《十年科技规划》时,攀枝花铁矿冶炼只是停留在试验阶段,由于三线建设尚未提出,也不存在为攀枝花钢铁基地建设解决技术难题的要求,因而是一个“冷门”项目[15]。三线建设后,类似攀枝花铁矿冶炼这种以前被认为是“冷门”的研究项目,格外被重视。《十年科技规划》第一批重点项目为32项,其中第14项为“氧气转炉炼钢与真空冶炼等冶金技术的研究实验”,这一项目与攀枝花铁矿冶炼有一定相关性,但针对性不强。三线建设开展后,在《十年科技规划》框架下1965年提出新的重点项目,即在原32个项目基础上,增加13个项目:(1)攀枝花钡钒磁铁矿的冶炼技术及其综合利用;(2)包头白云鄂博矿的综合利用;(3)青海盐湖资源勘探与综合利用;(4)地方建筑材料和工业废料的综合利用;(5)石油冶炼新技术的研究试验;(6)粘胶纤维的研究试选;(7)发展工程技术新品种;(8)长隧洞快速施工的研究试验;(9)锦屏(金矿)水电站建设的科学技术问题;(10)地震、地震地质和抗震措施的研究;(10)西南、西北地区资源综合考察;(12)青藏高原及三线建设地区测图技术的研究;(13)新疆内陆盐碱地土壤改良、丰产综合试验研究中心[16]。

攀枝花钡钒磁铁矿的冶炼技术及其综合利用位列13个项目中的第一位,可见三线建设对《十年科技规划》的影响。除攀枝花钡钒磁铁矿的冶炼技术外,第4项地方建筑材料和工业废料的综合利用、第8项长隧洞快速施工的研究试验、第10项地震、地震地质和抗震措施的研究、第11项西南、西北地区资源综合考察、第12项青藏高原及三线建设地区测图技术的研究,这些科技问题的突破对三线建设都有重要意义。

中国科学院作为全国科研的学术领导和研究中心,也非常重视对三线建设的科技支援。在力量部署上,突出为国防服务和为三线建设服务,要求研究项目应“结合备战和三线建设”,研究方向和机构进行调整应贯彻“备战、备荒、为人民”的战略方针。1965年1月25日,中国科学院成立一个以支援攀枝花、酒泉钢铁基地为中心的三线建设任务领导小组[17],审查有关研究所制定的围绕攀枝花研究计划的方案,对各所提出的承担攀枝花、酒泉任务所需增加的条件也进行审查核准,最后报请国家科委、国家计委解决经费等问题。这些举措,既从科技力量上支持了三线建设,对于落实《十年科技规划》中的相关项目也有积极的推动作用。

只是完成列入《十年科技规划》中的相关科研项目显然不能满足三线建设对科技的现实需求,很多工业生产需要解决的技术难题并不包括在《十年科技规划》中。以攀枝花钒钛铁矿问题为例,如果从科学研究的角度衡量,中国科学院化冶所基本上解决了这个项目。负责项目管理的中国科学院技术科学部对这个科研项目结论是:为解决攀枝花钒钛铁矿冶炼问题,采用了高风温、高蒸汽、高压力三高新技术,结果是高炉顺行、渣铁畅流,使高钛、高硫铁矿的冶炼中的难题获得解决,已在17.5立方米实验高炉获得良好结果,国外在这方面已经进行一百多年的研究至今未能解决。但是,毕竟化冶所只是在17.5立方米实验高炉上解决了问题,如果从攀枝花钢铁基地生产建设的角度看,从服务于大规模生产面临的技术需求看,问题还远没有得到解决。

国家科委对此有清醒认识。为尽快开展三线建设,攻克科技难关,国家科委在1964年派出工作组去攀枝花考察。经过调研,工作组整理出三线建设亟待解决的科研问题[18]:(1)钢铁基地建设中的科学技术问题;(2)铁道建设中的科学技术问题;(3)地震问题;(4)喀斯特的研究;(5)高原地区机电设备的研究;(6)其它,例如超级瓦斯煤矿及安全防护的研究,地方建筑材料和工业废料利用的研究,山地建筑和工厂布局有关基础理论的研究等。服务于三线建设而亟待解决的这些科研任务,其中有些在《十年科技规划》中已有明确的反映和分工,有些任务已在年度科研实施计划中作了具体安排。但按照《十年科技规划》的原有进度安排已经不能够满足三线建设的迫切需求。为此,国家科委会同中央各有关部门、西南区及省市科委进一步协商,针对三线建设所要解决的科学技术问题,重新做出了规划方案,提出以攀枝花为中心的三线建设中二十个重要科学实验任务。这些科研任务既有《十年科技规划》中设定的项目,又有新补充的项目;新补充的项目所采取的实施方式,也是延续了《十年科技规划》以项目管理为中心的科研管理模式(5)所谓的以项目管理为中心的科研管理模式,如杨丽凡所提出,是通过专业组组织、协调各单位力量,以年度计划的形式把规划的任务具体化并明确年度工作重点见[20]。。

可见,无论是直接地研究、解决三线建设中要克服的重大科技问题,还是在管理方式上提供经验和模式,《十年科技规划》的实施对于三线建设的开展所起到的科技支撑作用都是不可忽视的。

2.3 加强了科技发展的封闭性和实用性特征

《十年科技规划》中把“自力更生,迎头赶上”作为发展科学技术的方针。强调“迎头赶上”很好理解,这表明中央期望科学技术快速发展的决心;而强调“自力更生”,则是中苏关系交恶,苏联大批撤出援建中国的技术专家,中国的科学技术发展失去重要外援背景下被迫做出的无奈选择。封闭的环境不利于学习国际上先进的科学技术成果的,这一点并无异议。尽最大可能学习、购买国际上的先进科技资料,同先进国家进行科技交流,对发展中国的科学技术仍是不可或缺。

然而,由于三线建设强烈的“备战”色彩带有的保密属性,三线企业在选址和建设方式按照“靠山、分散、隐蔽”的原则进行。这种建设方式不只影响了三线企业的建设,也影响了三线地区科学研究的开展。三线建设保密性,与“自力更生”的科学技术发展方针相迎合,使得中国科技发展表现出封闭性特征。

同时,中国科技发展表现出强调为生产服务的实用性。生产与科研结合的问题,或言之科研成果转化问题,本来是一个普遍存在的难题。1963年10月24日,中央科学小组、国家科委党组关于《十年科技规划》的报告中,强调了为落实规划有七个关键问题迫切需要解决,其中第三条就是强调科学和生产的联系问题。报告中说:“前几年,经济和国防建设中的许多项目,采用国外设计、成套设备或根据国外技术资料仿制的办法,从设计到生产建设很多都是照搬国外的研究试验成果。自己的研究试验成果还不多,把研究试验成果用之于生产的系统经验,也比较少。现在,我们主要依靠自己的研究试验成果来解决生产建设中的技术关键,这样,在研究试验到生产建设应用的各个环节之间,就暴露出许多脱节现象。这就要求研究工作与生产的相互联系更加密切,要求科学研究的选题方向,应该进一步适应生产建设的需要,并应尽可能走前一步。”[19]

报告中提出的要加强的科学和生产联系的问题,应有两层含义,一个是从研究到应用周期过长;一个是科学研究与生产需求没有直接联系。对于科学研究与科学生产没有直接联系问题,报告中没有提到如何解决。对于从研究到应用周期过长的问题,报告中指出:“我们的许多研究工作,大都只做到在试验室取得成果为止,由于中间试验、设计、试制等环节的工作没有相应地配合,以致不少研究成果得不到推广应用,或者从研究到应用的周期拖得很长。试验室取得成果以后这一段工作,光靠研究机构去做,当然是不成的。生产部门一定要积极组织研究成果的中间试验、设计、试制、推广应用等工作。双方配合得好,周期可以大大缩短。”[19]

虽然报告中强调了研究机构和生产部门的配合问题,但双方如何配合并不能明确。根据杨丽凡的研究,在《十年科技规划》实施过程中,采取了一些措施解决这个问题。例如,在1965年安排了第一批综合应用新的研究成果对大厂进行技术改造的项目共31项,作为技术革命项目列入国家计划;开展“接力赛”;组织中小工厂,在生产中应用科研单位提供的单项科研成果,更新产品,改进工艺;提倡“一竿子插到底”;鼓励一些研究机构自己办一定规模的生产车间或工厂,亦研亦共,直接生产一些产品;另外,开辟了“新产品试制技术”和“中间试验计划”,并修订有关保密的规定,加强技术交流工作[20]。

毕竟《十年科技规划》是以解决科学研究中的中心问题为出发点制订的,是以项目为中心的,生产与科研结合问题并不是此规划所要解决的核心问题。换言之,《十年科技规划》贯彻执行得如何,是从科学技术问题能否按计划得到解决为考察点,并不考虑科学技术的应用进度问题。

由于以备战为中心的三线建设对时间有着明确要求,那些《十年科技规划》中包括的、又是三线建设中必须解决的科技问题,就迫切需要及时地应用在工业生产中。然而从科研到生产毕竟需要一个转化的过程,在常规科研体制下恐怕难以满足生产需求,因而在生产需求急迫性的前提下督促科研就成为一个现实路径。1964年9月,李富春在全国计划会议上强调科学研究单位和设计单位要尽可能放到企业中去,他说:“科学实验同生产实践密切结合,在目前这个是一个大问题。凡是同生产直接有关系的科学研究单位和设计单位,都要尽可能地放到企业中区,放到托拉斯中区,或者到现场去进行工作。现在许多人员坐在机关里闭门造车,按照老一套办法搞设计,许多单位堆在大城市,脱离现场,脱离实际,这种情况必须坚决改变。”李富春还提出,包括国防工委、国防口的新技术局、各部门的科学研究机关如何与生产结合的问题,请国家科委负责研究,提出意见[21]。不容回避的是,以备战为中心的三线建设实际上是国防战略目标优先,这将会表现为三五计划的调整、投资的转向等现实问题,进而在不同程度上抑制而不是促进民用生产技术的技术进步。这个影响同样会折射在《十年科技规划》的实施上,即与民用相关的科研项目将因政策导向而受到投资减少等因素的影响,而以两弹一星为代表的国防项目则不会受到负面影响反而会被摆到更加重要的位置上。

从这个视角去看,三线建设的提出很大程度上加剧了科研与生产、“任务”与“学科”、国家需求和科学发展之间的紧张关系(6)李真真认为,理论联系实际承载着政治与科学关系的一种解释框架。科学与政治不发生冲突时,理论联系实际可以解释为科学为社会主义建设服务,科学的发展存在一个比较有弹性的空间;而当政治与科学发生冲突时,科学的发展失去了弹性空间,科学只能服从政治的需要。科学家在有限的空间里进行少量探索性理论研究是被允许和被肯定的,但是这个科学研究中的这个有限空间,最终将由政治环境所决定,空间限度是由国家所控制的见[22]。。

3 小结

科学发展与国家需求关系问题是一个长久常新的问题。研究国家需求与科学技术发展规划互动关系的这一段历史过程有着重要的现实意义,可以为中国争取早日进入创新型国家前列提供历史经验。《十二年科技规划》制订过程中产生的 “任务带学科”的方式逐渐成为发展科学的一个响亮口号,被认为是社会主义科学发展的正确途径,可以把科学家的研究工作与国家发展目标有效融合在一起。

本文所讨论的三线建设初期,从“吃穿用计划”到三线建设是国家发展战略的重大转变,既影响了国家经济建设布局调整,也对科学技术发展造成影响。三线建设开展后,科研机构进行的布局调整、《十年科技规划》补充重点问题、提出新重点任务,都为三线建设的开展起到科技支撑作用。《十年科技规划》是中国科学技术发展的一个纲领性规划,有着顺应学科发展的需要,也有为国民经济服务、完成规定任务的需要。科学研究虽然要以“任务”为中心,科学研究有必要结合生产实际,但远景规划毕竟是粗线条的,并且长达十年的完成过程,也为科学发展提供了空间。按照远景规划设定的任务,科学工作者可以在“任务”与“学科”发展中平衡,把“任务”与“学科”发展有机结合起来,一边提高研究人员业务能力、提高科研水平,一边按照预期解决规定任务。

三线建设的提出虽然促使了科技机构的布局调整和《十年科技规划》与三线建设相关重点问题的实施,但其对中国科学技术发展带来的负面影响不能忽视。三线建设的提出使得一些“任务”变得更加迫切,科研时间也变得紧迫,加剧了科研与生产、“任务”与“学科”、国家需求和科学发展之间的紧张关系;从长远来看这对“学科”的持续发展是不利的。由于“任务带科学”的科技发展模式主要依赖于科技政策的制订,而科技政策的制订又要围绕整个国家战略,因而科技发展很容易失去其自主性而伴随国家战略发展的改变而左右摇摆。三线建设对《十年科技规划》的负面影响就是很好的案例,这也折射出计划科学模式存在的一些弊端。

制定科技发展规划、 “任务带学科”等是20世纪五六十年代中国探索科学技术发展道路的重要经验。由于“文化大革命”的影响,《十年科技规划》只执行了三年,但这个期间正是三线建设开始阶段。因而,通过研究三线建设对《十年科技规划》实施的影响,可以折射出国家战略调整、经济布局调整与科学技术发展之间的互动关系。当前,中国把出创新驱动发展作为国家的优先战略,科技创新作为带动全面创新的核心将发挥关键作用;如何正确认识国家需求与科学发展的关系,仍是一个重要问题;本文从历史视角进行的分析,希望能够对这个问题的深入研究有所帮助。