玄学与文学的互通

——论西晋永嘉时期的文学史意义

徐 樑

(上海师范大学 人文与传播学院,上海 200234)

徐公持先生曾对两晋时期的文化生态作过如下概括:“西晋玄学家多不习文事,而文学之士则少习玄学,因此造成文学与玄学之疏离。而东晋玄学家与文学家之间的界线已渐泯灭,玄学家兼为文学家者甚多,二者疏离现象基本消失,由此玄学对文学发挥着很大的影响,渗透于文学的诸多方面。”①徐公持:《魏晋文学史》,北京:人民文学出版社,1999年,第442页。尽管“玄学”“文学”的语词内涵有其模糊之处,但两词本身的差别仍然相当明显,故本文的“玄学”一词主要偏指“清谈”,而“文学”一词则主要偏指非政治实用性的诗赋类作品。这是一个相当敏锐的观察。的确,西晋时期的王戎、王衍、乐广等玄谈风气的领军人物都没有文学作品传世,而且在历代的文献记载中亦无其人对文学感兴趣的记载;另一方面,“三张二陆两潘一左”②钟嵘:《诗品序》,《梁书》卷四九《文学传》,北京:中华书局,1973年,第3册,第695页。等西晋著名文学家,也无任何参与高层贵族清谈活动的记载,他们尽管有少量涉及玄言的作品,但在其作品中所占比例也相当低。③笔者在《西晋时期玄学与文学不兼容现象之构成》(《文学遗产》2018年第6期)一文中对此问题有所分析,可参看。而到了东晋,以玄谈而著名的王、谢、桓、庾诸族则多表现出对文学的兴趣,偏擅玄谈、不解文学的清谈家反而成为少数。可见,两晋文化生态的差别是相当鲜明的。

问题的关键在于,既然在西晋时期玄学与文学确实有可能在分离的状态中各自发展,那就并不能因为玄学的强势而“自然”推导出文学的发展方向,那么,从西晋到东晋,玄学与文学为何又会从“分”到“合”?

(一)

在历代文论家对两晋文学的叙述中,钟嵘的一段话尤其值得注意:“永嘉时,贵黄老,尚虚谈。于时篇什,理过其辞,淡乎寡味。爰及江表,微波尚传,孙绰、许询、桓、庾诸公诗,皆平典似《道德论》。建安风力尽矣。”④《梁书》卷四九《文学传》,第3册,第695页。尽管钟嵘《诗品》涉及的都是五言诗,但考虑到两晋时期很少有人会刻意将五言诗的写作主题与四言诗、辞赋等其他文体区分开来,所以理应将这里的描述视为文学风气的整体转变。在钟嵘看来,从西晋永嘉时期开始,玄学已经与文学产生了“合”,而东晋只是永嘉的延续。“永嘉”为西晋怀帝年号(307~313),离东晋王朝的建立尚有十年时间。如果说文学史有如一条长流,那么十年的时间只可谓一个小小的波澜,从宏观的视角来看很容易被忽略而过。这样一来,钟嵘的强调反而会令人在意:将“永嘉”视为两晋文化的分界线,其理由何在?

由于基本文献材料缺失较多,我们很难根据实存的作品来分析永嘉文学和前代文学的不同。但钟嵘在他的时代所能看到的永嘉文学材料显然要远多于今人,因此其说法并不能被轻易否定。我们首先可以在单纯的文化层面上提问:第一,太康、元康时期的文学兴盛局面到永嘉时期是否得到了延续?答案是否定的。受西晋后期政治动荡的影响,后人心目中西晋时期最具代表性的文学家,在永嘉时期基本上都已退出历史舞台:张华、潘岳、石崇、陆机、陆云、左思等人均于永嘉之前去世,张载、张协则在永嘉前后选择了退隐。相比起太康、元康时期的文坛来,永嘉时期的文坛确实沉寂了不少。第二,永嘉时期是否存在玄言文学以外的文学创作?答案则是肯定的。即从钟嵘的讲述来看,在永嘉到东晋初仍有郭璞和刘琨等并非“理过其辞,淡乎寡味”的创作:“郭景纯用俊上之才,创变其体;刘越石仗清刚之气,赞成厥美。”①《梁书》卷四九《文学传》,第3册,第695页。从作品来看,刘琨作于永嘉之后的《扶风歌》《答卢谌诗》等,显然都不能被视为玄言文学。第三,永嘉时期的清谈玄学是否比之前的太康、元康时期更为兴盛?答案则并不那么肯定。一方面,元康时期著名的清谈名士裴、乐广,均死于永嘉之前的八王之乱,王戎也在永嘉之前去世;而另一方面,清谈名士王衍的政治影响力又在永嘉时期达到顶峰。消长之际,很难说永嘉时期的清谈玄学究竟是否更为兴盛。第四,永嘉时期的清谈玄学是否必然会影响到文学的走向?这个问题也很难回答。从之前的历史经验来看,在太康、元康时期玄学和文学存在着鲜明的不兼容现象,而永嘉时期执清谈交游之牛耳的王衍同样并没有显示出任何对文学创作的兴趣。

综合以上四个方面来看,我们可以认为:尽管永嘉时期的文学相对于太康、元康时期来确实有所黯淡,但是无论从玄学的发展还是从文学的发展而言,单从文化层面上都推导不出玄言文学的繁荣理由。而钟嵘却很明确地说,即使在永嘉之后有郭璞、刘琨等非玄言文学的存在,也仍然“彼众我寡,未能动俗”。那么,玄言文学究竟如何可能成为永嘉时期的文学主流?

在文献缺失严重的情况下,不妨以稍加迂回的方式使问题探讨得以深入:一种文学形态如何可能成为时代文学的主流?就六朝时期整体来看,大致可以一言以概之——必须得到政治高层的认可和支持。建安文学的兴盛以曹丕、曹植为其支持者,西晋太康、元康文学的兴盛以张华、贾谧为其支持者,而南朝时期的著名文学士人及文学集团也都以高层贵族为其依托。反之,如果缺乏高层政治的欣赏和支持(例如东晋时期的李颙和庾阐、晋宋之际的陶渊明等),则其文学创作无法在其时代获得充分的关注。正因为如此,在很多六朝文学家的生平中都可以发现他们主动谋求与高层政治人物交往的记载。同时,既然政治高层多集中于地理上的政治中心,则要成为一个时代的文学主流,也往往需要在政治中心(例如建安时期的邺下、西晋时期的洛阳、东晋南朝的建康)的文化环境中才能实现。由此可以首先解释为何无涉玄言的文学在西晋前中期能够,但在永嘉时期却无法成为文学主流:一方面,西晋太康、元康时期的主要文学家都无太多与玄言有关的文学创作,但在京城洛阳则有清谈交游圈以外的高层政治人物张华、贾谧为其援引;而到了永嘉时期,张华、贾谧已然被杀,不擅玄言的文学之士获得政治高层欣赏的机会大大减少。另一方面,太康、元康时期的主要文学家都在京城洛阳获得文学声名,而尽管刘琨、枣腆、张翰等文士到了永嘉时期仍然在世,但他们已经离开了政治中心,或至边邑,或返故乡。当其人之文化声望并没有大到足以使人愿意持续追踪其文化活动的地步时,离开了政治中心其实也就意味着在文化上的边缘化。

在反向排除之后,我们可以得出这样的推断:如果永嘉时期的文学主流真如钟嵘所说,以“理过其辞,淡乎寡味”为其主要特征,同时能使远离京城的刘琨等人的创作显得“彼众我寡,未能动俗”,则这种文学主流理应活动于政治中心,且以政坛高层的社会影响力为其依托。征诸史实,可以发现当时活跃于政坛高层的,正是以清谈玄学著称的王衍。其于永嘉之前已“累迁尚书仆射,领吏部,后拜尚书令、司空、司徒”①《晋书》卷四三《王衍传》,北京:中华书局,1974年,第4册,第1237、1238页。,永嘉三年又“迁太尉,尚书令如故”②《晋书》卷四三《王衍传》,北京:中华书局,1974年,第4册,第1237、1238页。,政治地位极为显赫。而在王衍的交游中也确实存在兼善玄学和文学的士人:“时王敦、谢鲲、庾敳、阮修皆为衍所亲善,号为四友,而亦与澄狎,又有光逸、胡毋辅之等亦豫焉。”③《晋书》卷四三《王澄传》,第4册,第1239页。其中王敦、王澄等人偏擅玄谈,但谢鲲、庾敳、阮修则在玄学之外都有文学之名:庾敳作有典型的玄言文学《意赋》;阮修尽管“著述甚寡”④《晋书》卷四九《阮修传》,第5 册,第1366、1367 页。,但仍有完全可以被视为玄言诗的《大鹏赞》传世;而谢鲲的才能或许与五言诗关系更大——据《晋书》记载,谢鲲“能歌”⑤《晋书》卷四九《谢鲲传》,第5 册,第1377、1377 页。,而其子谢尚同样能歌,甚至还有五言作品《大道曲》与《筝歌》传世,一直到东晋后期谢氏家族崛起时,诗歌创作才能仍然是谢氏家族的强项。

另一方面,除了得到王衍的赏识之外,这些兼善玄学与文学的士人,又都以顶级权臣司马越的幕府为其活动舞台。正是从永嘉时期开始,东海王司马越独揽了中央的大权:“永嘉元年春正月癸丑朔……以太傅、东海王越辅政”⑥《晋书》卷五《孝怀帝纪》,第1册,第116页。,“越专擅威权,图为霸业,朝贤素望,选为佐吏,名将劲卒,充于己府,不臣之迹,四海所知”。⑦《晋书》卷五九《东海孝献王越传》,第5册,第1625页。从“朝贤素望”的用词中可以看出,司马越辟召人才的首要标准便是其社会声望,而当时声望显赫的王衍就成了最有力的人才推荐者。林校生曾考得曾任司马越僚佐者近八十人⑧林校生:《西晋“八王”幕佐分府考录》,《宁德师专学报》2003年第1期。,其中很多士人都与王衍有过交游。田余庆指出:“由于王衍的引荐,诸王、诸阮以及谢鲲、庾敳、胡毋辅之、郭象、卫玠等名士都被司马越所延揽,南士也有辟司马越府者,所以史称越府‘多名士,一时俊异。’”⑨田余庆:《东晋门阀政治》,北京:北京大学出版社,1996年第三版,第10页。对于玄言文学的发展来说,一个重要的现象是兼善玄学与文学的阮、谢、庾诸人都正身处司马越的幕僚群体之中:阮修则“转太傅行参军、太子洗马”⑩《晋书》卷四九《阮修传》,第5 册,第1366、1367 页。;谢鲲则“太傅东海王越闻其名,辟为掾”⑪《晋书》卷四九《谢鲲传》,第5 册,第1377、1377 页。;庾敳则“参东海王越太傅军事,转军谘祭酒”⑫《晋书》卷五十《庾敳传》,第5册,第1396页。。这就使玄言文学的发展获得了极为重要的政治保障。

值得注意的是,由王衍推荐给司马越的幕僚人才在日常工作中往往与文字写作关系甚大。例如王承、阮瞻曾为记室参军,担任记室之职,其能文可想而知。尽管此二人不以文名,但司马越却尤其看重他们,并请其担任世子司马毗的保傅。从《晋书》的记载来看,阮瞻“性清虚寡欲,自得于怀。读书不甚研求,而默识其要,遇理而辩,辞不足而旨有余”⑬《晋书》卷四九《阮瞻传》,第5册,第1363页。,王承“清虚寡欲,无所修尚。言理辩物,但明其指要而不饰文辞,有识者服其约而能通”⑭《晋书》卷七五《王承传》,第7册,第1960页。。在“清虚寡欲”的为人品格和“约而能通”的语文风格上,两人颇为相合。而“遇理而辩,辞不足而旨有余”和“但明其指要而不饰文辞”的描述,又与钟嵘在评价五言诗时所谓的“理过其辞”,都涉及了“理”和“辞”的相同主次关系,这恐怕并非偶然的巧合。即使并不能直接证明王、阮创作过诗赋类的文学作品,但从幕僚群体着眼,则玄言与文学的结合在司马越的军府中,显然同时具备来自玄谈和写作两方面的生长土壤。

那么,在司马越和王衍的双重政治影响力以外,玄言文学在永嘉时期是否有可能获得其他的政治支持?我们可以发现,其时晋怀帝也并不满于司马越的控制,而试图营造另一种政治与文化的结合方式:“及(怀帝)即位,始遵旧制,临太极殿,使尚书郎读时令,又于东堂听政。至于宴会,辄与群官论众务,考经籍。黄门侍郎傅宣叹曰:‘今日复见武帝之世矣!’”⑮《晋书》卷五《孝怀帝纪》,第1册,第125页。晋武帝重儒,故所谓“论众务,考经籍”亦当指重儒,这与钟嵘所谓的“贵黄老”差别甚大。而之所以永嘉时期仍会给人留下“贵黄老,尚虚谈”的印象,则玄言文学的背后显然存在更为强大的政治后盾。放眼永嘉时期的政治力量,也唯有司马越和王衍的结合才能够做到这一点。

因此,尽管永嘉文坛的实际创作已少有作品传世,但既然此时偏擅文学的士人多已退出政治中心,兼善玄学与文学的士人又多以幕僚的身份居于作为政治中心的司马越军府,而在司马越-王衍之外又缺乏其他能够为玄言文学提供政治支持的途径,则“理过其辞,淡乎寡味”的玄言文学之所以成为永嘉时期的文学主流,是因为兼善玄学和文学的士人主要以司马越-王衍这一政治结合的影响力为其依托,这应当是一个合理的推断。由此,永嘉时期就出现了一种不同于前代的文化现象:西晋前中期玄学和文学不兼容的局面被打破,兼善玄学和文学的士人依托于偏擅玄学的高层政治人物的政治影响力,以玄言文学的创作实践营造了时代的文学主流。

(二)

永嘉时期所出现的这一文化现象对东晋文化影响甚大。首先,尽管永嘉时期兼善玄学与文学的士人政治地位并不算高,但到了东晋之后由于各种因缘际会,其中某些士人及其同族后进与政治高层产生了更密切的联系,由此玄、文兼通的素养逐渐成为东晋门阀士族的文化主流。田余庆先生指出:“尔后江左的门阀士族,大体上都是出于昔日司马越府的僚属。”①田余庆:《东晋门阀政治》,第16页。而若从玄学与文学的关系着眼,则可以更细化地说,这些门阀士族在家族文化传承上也多可溯源至永嘉时期与王衍交游、并任职于司马越府中的兼善玄学与文学的士人。

例如颍川庾氏。其兼通玄学、文学的文化修养可以追溯到永嘉时期的庾敳:

庾子嵩作《意赋》成,从子文康见,问曰:“若有意邪,非赋之所尽;若无意邪,复何所赋?”答曰:“正在有意无意之间。”②余嘉锡:《世说新语笺疏》,北京:中华书局,1983年,第256、439、618页。

从《意赋》的现存文字看,它典型地体现了玄学与文学的结合:“至理归于浑一兮,荣辱固亦同贯。存亡既已均齐兮,正尽死复何叹……”③《晋书》卷五十《庾敳传》,第5册,第1395、1396页。从时间上推断,这篇作品当正产生于永嘉前后,而其内容用钟嵘评诗时所用的“理过其辞,淡乎寡味”来评价也完全合适。尽管庾敳只是司马越府中的文化幕僚,“石勒之乱,与衍俱被害”④《晋书》卷五十《庾敳传》,第5册,第1395、1396页。,但到了东晋时期,其侄庾亮(亦曾为司马越所辟而未就)却成为政治高层的核心人物:“太后临朝,政事一决于亮。”⑤《晋书》卷七三《庾亮传》,第6册,第1918、1915页。而永嘉时期正处于青少年时期的庾亮对其叔庾敳显然充满了崇拜之情:“司马太傅府多名士,一时俊异。庾文康云:‘见子嵩在其中,常自神王。’”⑥余嘉锡:《世说新语笺疏》,北京:中华书局,1983年,第256、439、618页。两人的关系体现出了家族文化的延续。

虽然庾亮现已少有文学作品传世,但一方面,其“善谈论,性好庄老”⑦《晋书》卷七三《庾亮传》,第6册,第1918、1915页。,另一方面,在钟嵘《诗品》中也提到“桓庾诸公”的文学创作,可见庾亮也兼通玄学和文学。在其参与的文化活动中,“南楼理咏”是最为典型的案例:

庾太尉在武昌,秋夜气佳景清,使吏殷浩、王胡之之徒登南楼理咏。音调始遒,闻函道中有屐声甚厉,定是庾公。俄而率左右十许人步来,诸贤欲起避之。公徐云:“诸君少住,老子于此处兴复不浅。”因便据胡床,与诸人咏谑竟坐,甚得任乐。⑧余嘉锡:《世说新语笺疏》,北京:中华书局,1983年,第256、439、618页。

在东晋文化的语境中“咏”多指诗歌,而殷浩、王胡之等人都是玄学名士,因此这里的“理咏”很可能是指玄言诗的吟咏。可以说,在庾亮身上典型地体现了兼通玄学、文学的文化人格和门阀政治的结合,而这种结合形态在西晋时期却极为罕见。在庾亮之后,尽管庾氏的政治影响力逐渐衰退,但其家族仍然保持着玄、文兼通的文化取向,庾冰之子庾友、庾蕴《兰亭诗》便是最为典型的玄言文学:“驰心域表,寥寥远迈。理感则一,冥然玄会”⑨庾友:《兰亭诗》,逯钦立辑校:《先秦汉魏晋南北朝诗》,北京:中华书局,1988年,第908页。,“仰想虚舟说,俯叹世上宾。朝荣虽云乐,夕弊理自因”⑩庾蕴:《兰亭诗》,逯钦立辑校:《先秦汉魏晋南北朝诗》,第909页。。探究其家族文化之原始,则都可以追溯到永嘉时期作为司马越幕僚、并为王衍之友的庾敳。

又如陈郡谢氏。永嘉时期,“好《老》《易》,能歌,善鼓琴”①《晋书》卷四九《谢鲲传》,第5册,第1377页。的谢鲲同样曾任司马越之僚属、并为王衍之友,过江后虽曾得晋明帝的欣赏,但其政治地位并不算高,正如田余庆先生所观察到的那样:“谢鲲既葬于石子冈,说明其时谢氏家族还力不从心,不具备择地为茔的条件。”②田余庆:《东晋门阀政治》,第199~200页。谢鲲打通玄学文学、同时政治地位不高的个人特征正与其同时的庾敳相似。

与庾氏在东晋早期即已兴起不同,直到东晋中期谢氏也仍然被嘲为“新出门户”③余嘉锡:《世说新语笺疏》,第773、212、465页。,但谢氏的政治地位处于不断的上升过程中。到谢鲲之子谢尚,则已经在军权方面具有了相当高的地位:“进号镇西将军,镇寿阳。”④《晋书》卷七九《谢尚传》,第7册,第2071、2076页。其人在谢鲲的影响下也同时具备了玄学与文学的素养。玄学方面有桓温之言可证:“桓宣武语人曰:‘昨夜听殷王清言甚佳,仁祖亦不寂寞,我亦时复造心。顾看两王掾,輙翣如生母狗馨。’”⑤余嘉锡:《世说新语笺疏》,第773、212、465页。能够在王导、殷浩这两位当代清谈领军人物交谈时“不寂寞”,且胜于王濛王述,则谢尚之玄谈能力可谓不弱。文学方面则有《乐府广题》之文可证:“谢尚为镇西将军,尝着紫罗襦,据胡床,在市中佛国门楼上弹琵琶,作《大道曲》。市人不知是三公也。”⑥《乐府诗集》,北京:中华书局,1979年,第1061页。

谢氏真正成为最高门第、进入政治中枢,则是到东晋后期淝水之战之后,依靠谢安的声望才得以实现。谢安的事功和地位不必赘言,且观其丧礼,则“及葬,加殊礼,依大司马桓温故事”⑦《晋书》卷七九《谢尚传》,第7册,第2071、2076页。,这显然与前述其伯父谢鲲所葬之寒碜形成了鲜明的对比。谢安同样也兼善玄学与文学。玄学方面,谢安年轻时就得到了当时第一流清谈家王濛的看重:“谢太傅未冠,始出西,诣王长史,清言良久。”⑧余嘉锡:《世说新语笺疏》,第773、212、465页。之后谢安则更成为名士风流的代言人。而文学方面谢安也有若干诗歌作品传世,如“会感者圆,妙得者意。我见其同,物睹其异”⑨《与王胡之诗》,《先秦汉魏晋南北朝诗》,第905页。、“万殊混一理,安复觉彭殇”⑩庾蕴:《兰亭诗》,《先秦汉魏晋南北朝诗》,第906页。等句,都是玄言与诗歌的结合,可以作为东晋玄言诗的典型代表。与颍川庾氏一样,陈郡谢氏兼通玄学与文学的文化结构,也同样可以追溯到西晋永嘉时期谢鲲与王衍的交游以及司马越军府中的僚属文化。

琅琊王氏也同样如此。尽管从王戎、王衍一直到东晋初期的王导都以偏擅玄谈著称,但在王羲之之后琅琊王氏则多同时表现出文学素养。这种兼善玄学与文学的个人素养,可以追溯到王导从弟王廙的文化类型:“廙少能属文,多所通涉,工书画,善音乐、射御、博弈、杂伎”⑪《晋书》卷七六《王廙传》,第7 册,第 2002~2003、2003 页。。该文化类型与偏擅玄学的王衍、王导差别甚大。按,王廙之父王正(即王羲之祖父)仅为尚书郎,该支宗脉在西晋时并不为其他王氏子弟所重。但到了东晋初年,王廙因其身为晋元帝姨兄弟而迅速得到了重用,由此其人的文化类型也获得了应有的声望。值得注意的是,与庾敳、谢鲲一样,王廙在永嘉时期也曾担任司马越府的幕僚:“辟太傅掾,转参军。”⑫《晋书》卷七六《王廙传》,第7 册,第 2002~2003、2003 页。从这个角度而言,东晋时期琅琊王氏兼通玄学与文学的文化素养,也同样可以被视为永嘉时期的延续。

在王、庾、谢诸族的影响下,郗、桓等东晋新兴门阀也会以玄文兼通作为自己的文化追求。与以上诸族不同,郗、桓两族均是先志在事功,然后才致力于提升自己的文化素养的:郗鉴本人在玄学或文学方面并无多少修养,但其子郗愔则向其时已兼通玄学与文学的琅琊王氏靠拢:“在郡优游,颇称简默,与姊夫王羲之、高士许询并有迈世之风,俱栖心绝谷,修黄老之术。”⑬《晋书》卷六七《郗愔传》,第6 册,第1802、1802 页。到了郗超,则不仅“卓荦不羁,有旷世之度,交游士林,每存胜拔,善谈论,义理精微”⑭《晋书》卷六七《郗愔传》,第6 册,第1802、1802 页。,且有《答傅郎诗》等文学作品传世,从其内容来看也是典型的玄言诗。同样,桓彝在西晋时也全无玄学或文学之名,过江后则刻意营造自己的名士之风,并通过事功而提升政治地位⑮参看《东晋门阀政治》中《桓温的先世和桓温北伐问题》“桓彝事迹杂考”一节,第156~167页。。其子桓温则开始致力于玄谈,尽管其玄学水平往往并不被其他清谈贵族所认可:“宣武集诸名胜讲《易》日说一卦。简文欲听,闻此便还,曰:义自当有难易,其以一卦为限邪?”①余嘉锡:《世说新语笺疏》,第218、806页。“桓宣武与殷、刘谈,不如甚”②《太平御览》卷三五四引《语林》,北京:中华书局1960年影印本,第1627页。。同时桓温也同样表现出了一定的文学创作能力,例如在《世说新语·排调》中所载的一次三月三日集会上,桓温曾与其僚属约定“不能者,罚酒三升”③余嘉锡:《世说新语笺疏》,第218、806页。,而钟嵘在《诗品》中也将“桓庾诸公”推为东晋玄言诗人的代表。

总之,在东晋高层门阀士族的群体中,我们发现普遍存在着玄、文兼通的文化现象,这是东晋相对于西晋的显著不同。问题的关键在于,这种不同并非是出于同一类高层士族在文化类型选择上的自然转换,而是两类高层士族的差异在文化层面上的体现:西晋前中期偏擅文学的著名士人在永嘉之前或去世或退隐,而偏擅玄学的高层士族到永嘉时期主要也只剩下王衍一人,他们与兼通玄学与文学的东晋门阀士族在文化传承上并无太多直接联系。东晋门阀士族兼通玄学和文学的文化素养,则主要由某些家族文化的代际传承发展而来,其源头多可以追溯到永嘉时期某些政治地位较低的、玄文兼通的士人。可以说,从永嘉到东晋构成了连续性的历史进程——兼通玄学和文学的家族一步步走上高层政治舞台,其兼通玄、文的修养也随着家族政治地位的提升而产生了巨大的文化影响,并成为时代中的主流文化类型。因此,钟嵘将永嘉视为两晋文学的分界线,其理由确实相当充分。

(三)

在永嘉时期,兼通玄学与文学的士人依托于政治高层清谈贵族之政治影响力才发出了最大的声音。将这种关系投射到文化层面上,则可以在一定程度上认为,玄学与文学的互通并非平等的文化交流,而是玄学接纳了文学——玄学与文学在互通的同时伴随着两者之间高下位差关系的出现。这一特征在东晋时期清谈名士与文学士人的关系中也得到了延续。

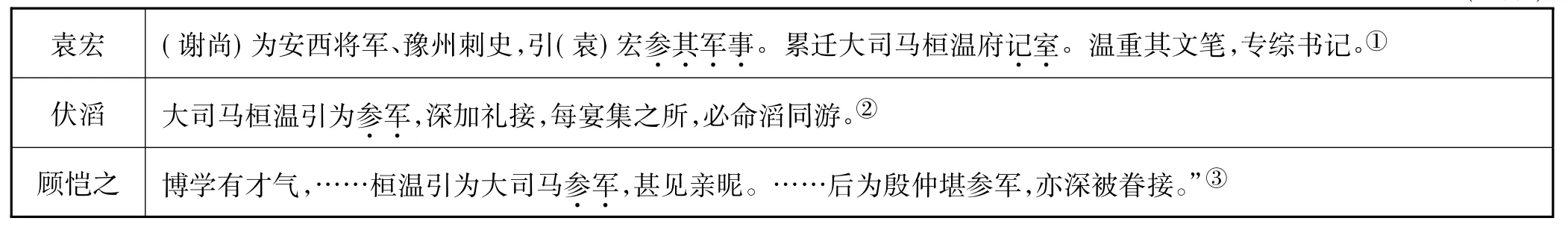

我们发现,这种带有高下位差的“接纳”关系在西晋前中期并不典型:西晋前中期偏擅玄学的士人构成了一个政治高层的清谈交游圈,而偏擅文学的士人也可以在高层政治人物张华、贾谧的支持下获得政治进路。其时玄学和文学虽然存在不兼容的现象,但玄学和文学却是相对平等的文化类型,玄学家和文学家也可以是相对平等的政治关系。与此相应,西晋时期“三张二陆两潘一左”等文学家都不曾担任过清谈贵族的僚属,他们也并没有希求清谈贵族能够欣赏他们的文学创作;而与之相反,除许询、曹毗等少数人之外,几乎所有东晋时期以文学著称的士人都担任过政治地位较高的清谈名士的僚属④有关这些文学士人的名单,如《世说新语》刘注引《续晋阳秋》云:“郭璞五言始会合道家之言而韵之……(许)询、(孙)绰并为一时文宗。”(《世说新语笺疏》,第262页)公孙罗《文选钞》引《文录》云:“于时才华之士,有伏滔、庾阐、曹毗、李充,皆名显当世;(孙)绰冠其首焉。”(周勋初纂辑:《唐钞文选集注汇存》卷六二,上海:上海古籍出版社,2000年,第1760页)刘勰《文心雕龙·明诗》云:“袁(宏)孙(绰)已下,虽各有雕采,而辞趣一揆,莫与争雄。”(詹锳:《文心雕龙义证》,上海:上海古籍出版社,1989年,第204页)表格中的名单即以此为基础。而江逌、李颙等人虽同样不入清谈而有文学作品传世,但他们不以文学著称,故不统计在内。另据曹道衡先生考证,庾阐也“可能在庾翼的幕下任过职”(曹道衡:《晋代作家六考》,《中古文学史论文集》,北京:中华书局,2002年,第317页)。:

⑤ 《晋书》卷七二《郭璞传》,第6册,第1900、1901、1908页。

⑥ 《晋书》卷九二《文苑传》,第8册,第2389~2390页。

⑦ 《晋书》卷五六《孙绰传》,第5册,第1544~1545页。

⑧ 《晋书》卷八二《习凿齿传》,第7册,第2152页。

(续表)

①《晋书》卷九二《文苑传》,第8册,第2391、2399、2404页。

②《晋书》卷九二《文苑传》,第8册,第2391、2399、2404页。

③ 《晋书》卷九二《文苑传》,第8册,第2391、2399、2404页。

以上这些士人均非东晋时期的高层门阀,但其文学才能确实得到了清谈贵族的欣赏。袁宏就是一个最典型的案例:

袁虎少贫,尝为人佣载运租。谢镇西经船行,其夜清风朗月,闻江渚间估客船上有咏诗声,甚有情致。所诵五言,又其所未尝闻,叹美不能已。即遣委曲讯问,乃是袁自咏其所作《咏史诗》。因此相要,大相赏得。④余嘉锡:《世说新语笺疏》,第268页。

如前文所述,谢尚正是兼通玄学与文学的人物,其本人得与偏擅清谈的门阀贵族(如王导)以玄谈相交,但同时却能欣赏袁宏的《咏史诗》;而从现存的《咏史诗》来看,其中并没有明显的玄学影响。于是我们看到,玄学与文学的隔阂在这里被彻底打破,两者之间形成了平滑的过渡,从而使东晋的文化界出现了一条“渐变光谱”:

偏擅玄学(如王导)——兼通玄文(如谢尚)——偏擅文学(如袁宏)

但正如“玄学接纳文学”这一说法所隐含的高下关系那样,一方面,整体而言光谱左端的人物往往政治地位相对较高,而光谱右端的人物则相对较低。这当然和玄学、文学各自的传播媒介有关:两晋时期的清谈玄学多体现为口头交锋,一般需要以彼此的实际交游为前提,因而更容易流行于在社会地位相互认可的小群体中⑤当然也有例外的情况,例如张凭见刘惔事(《世说新语笺疏》,第235~236页),但张凭在任太常博士之后也并无参加高层清谈的记载。;文学则可以通过纸面媒介而进行学习,并不受地域、交游和门第的限制,亦更容易为社会出身较低者所接触。另一方面,东晋文化中的这条“渐变光谱”整体上又处在自右向左的流动过程中:随着王导等偏擅玄谈的政治高层人物的逝去,兼善玄学与文学的门阀士族占据了政治高层,而偏擅文学的士人也有机会借助清谈贵族的赏识而获得政治进路,如袁宏甚至使自己兼有了“清谈之士”的身份:“于时清谈之士庾龢、韩伯、袁宏等,并相知友”⑥《晋书》卷七五《范启传》,第7册,第1990页。。但是,这些以偏擅文学著称的士人一般并不能沿着光谱而一直攀升到政治高层。由于缺乏门阀或事功的力量作为依托,文学士人在达到中层之后再谋求向高层的进路时往往会遇到阻碍。与袁宏“并相知友”的范启、庾龢、韩伯也只是清谈交游圈的中流人物,终其一生,袁宏也无法达到和桓温、谢安等当权者对等玄谈的地步。此外,孙绰也曾试图攀附清谈贵族,但经常会遭致清谈贵族的鄙薄,⑦例如“孙兴公作《庾公诔》,文多托寄之辞。既成,示庾道恩。庾见,慨然送还之,曰:‘先君与君,自不至于此。’”(《世说新语笺疏》,第325页)“孙长乐作王长史《诔》云:‘余与夫子,交非势利,心犹澄水,同此玄味。’王孝伯见曰:‘才士不逊,亡祖何至与此人周旋!’”(《世说新语笺疏》,第843页)无法真正步入政坛高层,其一生最终也仍然是以文学之士的身份著称。其他偏擅文学的士人基本上也并无进入高层政治的记载。

现在的问题是,如果说偏擅文学的士人尽管有可能得到清谈交游圈的赏识、但仍然主要处于政治中下层的话,那么他们在和门阀贵族共同参与社交娱乐时会选择清谈还是文学?

从统计来看,在《世说新语》中这样的社交聚会共记载了二十次左右。可以发现,在门阀贵族和文学之士同时在场的文化娱乐中,罕有双方共同参与的清谈;而在双方共同参与的文化娱乐中,所采用的活动方式也主要是文学创作而非玄学清谈。文学创作的记载除上节所举庾亮的“南楼理咏”之外,还有:

郝隆为桓公南蛮参军,三月三日会,作诗。不能者,罚酒三升。隆初以不能受罚,既饮,揽笔便作一句云:“娵隅跃清池。”桓问:“娵隅是何物?”答曰:“蛮名鱼为娵隅。”桓公曰:“作诗何以作蛮语?”隆曰:“千里投公,始得蛮府参军,那得不作蛮语也!”①余嘉锡:《世说新语笺疏》,第806、478、262、119页。

桓南郡与殷荆州语次,因共作了语。顾恺之曰:“火烧平原无遗燎。”桓曰:“白布缠棺竖旒旐。”殷曰:“投鱼深渊放飞鸟。”次复作危语。桓曰:“矛头淅米剑头炊。”殷曰:“百岁老翁攀枯枝。”顾曰:“井上辘轳卧婴儿。”殷有一参军,在坐云:“盲人骑瞎马,夜半临深池。”殷曰:“咄咄逼人。”仲堪眇目故也。②余嘉锡:《世说新语笺疏》,第820~821页。此虽为“语”,但绝非析理式的清谈,而更接近于描写式的文学。

此外,像“孙兴公为庾公参军,共游白石山。卫君长在坐,孙曰:‘此子神情都不关山水,而能作文’”③余嘉锡:《世说新语笺疏》,第806、478、262、119页。一例,按卫永并无文学之名,但在这一场合中孙绰却特地关注其是否能“作文”的能力,由此也可以推断这次社交活动采用了文学创作。又如永和时期的兰亭雅集,既有王羲之、谢安、谢万等门阀贵族的参与,也有如“右将军司马”孙绰、“行参军”曹茂之等王羲之的下属(据《通典》卷三十七《晋官品》可以看出,这些官职都在六品以下,政治地位都相对较低)的参与。而兰亭雅集所采用的文化活动形式,同样是“一觞一咏”的作诗而并非涉及玄学辩论的“谈”。

之所以会有这样的选择,很大程度上是因为清谈是一种口头交锋,往往会产生对抗和冲突。如东晋时期的清谈活动中明确出现了以战喻谈:“(殷浩)忽言及四本,便若汤池铁城,无可攻之势”,④余嘉锡:《世说新语笺疏》,第806、478、262、119页。语言的交战还有可能会达到非常严重的地步:“孙安国往殷中军许共论,往反精苦,客主无间,左右进食,冷而复煗者数四。彼我奋掷麈尾,悉脱落满餐饭中,宾主遂至莫忘食。殷乃语孙曰:‘卿莫作强口马,我当穿卿鼻。’孙曰:‘卿不见决鼻牛,人当穿卿颊。’”⑤余嘉锡:《世说新语笺疏》,第259页。按,孙盛长期担任陶侃、庾亮等人的参军;但称殷浩为“中军”并不一定代表殷浩此时正任中军将军。从时间上论,这场剧谈式的辩论既可能发生在孙、殷二人同任庾氏参军时,也可能发生在殷浩屏居墓所而孙盛奉使下都时。但当殷浩任中军将军时桓温正与殷浩相互敌对,此时身为桓温参军的孙盛断无可能拜访殷浩。因此两人的剧谈同样并不产生在具有政治高低关系的场合。这种恶狠狠的冲突当然并非魏晋清谈的常态,但是清谈的某一方因理屈词穷而感到困窘的情况却相当常见,这在具有政治地位高低关系的群体中很容易造成气氛的紧张;相比之下,文学创作则更容易表现政治地位高低不同的士人之间的和谐关系——综观魏晋时代的文学创作,在诗赋中所使用的语言一般不会出现观点上的剧烈冲突,而主要是彼此之间的赞许和认同。而既然擅长玄学的士人政治地位往往较高、偏于文学的士人政治地位往往较低,则彼此共同采用文学创作这一文化活动形式显然是更为适合的选择。

总之,文学之士以成为僚属的方式而与政治地位较高的清谈贵族一起,构成了东晋时期的文化渐变光谱,他们的文学才能也得到了清谈贵族的肯定。而正是因为政治地位高低的存在,在共同参与的社交娱乐中,文学也成为了更适合的选择,这对促进东晋文学的繁荣显然作用甚大。文学这一文化门类在东晋时期得以发展壮大,其滥觞同样应该上溯至永嘉时期玄学对文学的接纳。

结 语

在东晋时期,我们观察到社会文化演变的两种趋势:第一,西晋后期兼通玄学与文学之僚属群体登上了高层政治舞台,成为了新的门阀贵族;第二,偏擅文学之士人得以获得清谈贵族的接纳,玄学与文学的隔阂得以消除。这两者本质上都促成了文学在东晋文化结构中的地位提升:一方面,文学随着兼通玄学与文学之士人的地位提升而与高层政治相结合;另一方面,文学又成为偏擅文学之士人在门阀政治中借以晋身之资本,并在具有政治地位高低关系的社交娱乐中得到了更多的青睐。两者叠加在一起,就促成了东晋玄言文学的繁荣局面。尽管在后人的评价中,东晋文学往往价值不高,但一流的清谈家如刘惔、王濛等人都有作诗的记录,⑥钟嵘《诗品》:“爰洎江表,玄风尚备。真长、仲祖、桓庾诸公犹相袭”(曹旭:《诗品集注(增订本)》,上海:上海古籍出版社,2011年,第511页)。而清谈家殷浩在送韩伯时会“咏曹颜远诗云:‘富贵他人合,贫贱亲戚离’”⑦《晋书》卷七七《殷浩传》,第7册,第2047页。,简文帝在感到政治危机时也会“因诵庾仲初诗曰:‘志士痛朝危,忠臣哀主辱’”⑧余嘉锡:《世说新语笺疏》,第806、478、262、119页。,处在社会高层的清谈家也会表现出文学兴趣,这体现出了东晋与西晋的鲜明区别。我们必须注意到,这两种趋势都可以追溯到西晋永嘉时期在司马越-王衍执掌大权的政治背景,无论从文化传承的主体还是文化本身的结构来看,永嘉到东晋都构成了一个完整的连续体。从西晋时期的玄、文之“分”到东晋时期的玄、文之“合”,永嘉时期可以说是两晋文学史的一个无法忽视的转捩点。

- 复旦学报(社会科学版)的其它文章

- 产业政策与航运格局:以近代日本灯塔事业为中心