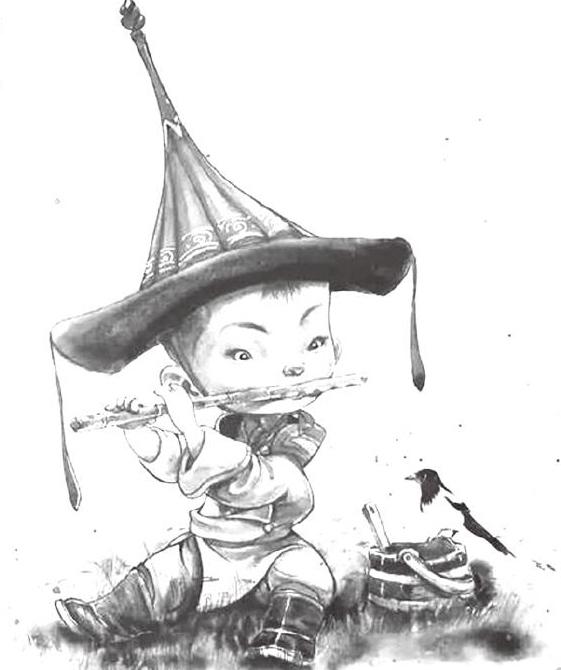

公社的沙嘎(下)

阿拉腾格日勒 席·照日格图

形影孤单的日子没过多久,我就相识了南村白胡子爷爷的孙儿——一个名为宝日呼的小胖脸兄弟。宝日呼虽说大我一岁,但却是个肋骨都能数得出几根的干瘦孩子,个头也没我高。我家搬来查干希热后,我最初的好朋友就是他。虽然听大人们说他有咳嗽病,而且肺也不好,但我从没在意过,好像也是年岁小而不怕罢了。

第二天,他带来了一本前后不少页数都已糟烂的《林海雪原》的画册给我看。还把說是林海雪原里栾平(小炉匠)所用的十连响盒子炮的红穗子木头手枪显摆来给我玩,据说是他爷爷给做的。作为回礼,我就把姐姐的红蓝沙嘎拿出来给他玩了半天。

“哎呀,这么好看的沙嘎哪来的呀?”宝日呼很惊奇地问我。

“我们公社上的沙嘎就是这么好看。”我颇感自豪地回答说。

“啥?是公社的沙嘎?!”宝日呼听了眼睛都要瞪到脑门上了。

“我们公社上还有叫皮机的大白鸡呢!”

“是像皮机一样的鸡吗?”

“是啊。”

“真的能飞呀?”

“真的能飞。”

“那可多好呀,公社离这里远吗?”

“远着呢。”

“比北京还远吗?”

“那当然。”

“比北京还要好看吗?”

“比那还好。”

“可是北京有毛主席爷爷呢!”

当宝日呼这样说时,我有些不知所措,难堪了片刻回应说:“可是北京那里没有公社的沙嘎!”当我那样自以为是地把流着鼻涕的小鼻子向上一翘肯定公社营子的地位时,宝日呼立刻显出了满脸惊讶的表情。

接下来我和宝日呼就用公社的沙嘎玩起马、牛、骆驼、绵羊、山羊的游戏来。

“怎么会没有猪和鸡的呢?”

“是啊,连鸡都没有,别的也不会有了吧?”

每当我这样重复自己的小疑惑时,宝日呼听了就这样回应着,并把沙嘎挨个儿捏起来仔细看。而一天的沙嘎游戏,也会在我俩这般的小疑惑中结束。

有时候我俩还玩走驼队的游戏。这时候,用白纸剪了大白胡子粘在下巴上的宝日呼会抢我在前面说:“我们这里可是要我爷爷那样有大白胡子的人才能当伙头呢!”

他这样说的同时,还会有意挺胸迈步,摆出一副大人的样子走来走去。

我也想当伙头大哥,就吓唬他说:“那我就不让你玩我的沙嘎!”

此时,宝日呼便会妥协,以掷沙嘎的方式决定谁是伙头大哥——那规则是以谁掷的沙嘎立成骆驼站为胜者。当然了,沙嘎被掷成山羊躺的是要当随从的。在这种相对公平的抉择下,有时候我是伙头,有时候宝日呼是伙头。

不过无论谁当了伙头都要挺胸迈步、憋粗了嗓子说着诸如“此去路途顺畅吗?有什么碍事没有?”等那般大人语气的话,并把沙嘎用力掷出,继而又嘴里悄声念些自己也不懂的胡话,好以此彰显伙头大哥的身份。

偶尔还会为了当上伙头,趁对方没注意就悄悄把沙嘎触倒,随之闹将起来。有时候是我碰他的,有时候是他碰我的,因而相对来说还是公平的。不过因为我是掌管着沙嘎的,所以多数时候是我胜他。

宝日呼还能把他爷爷当年走驼队的经历像讲古老传说一样讲给我听。那故事在我听来简直是和《格斯尔传》 《三岁古纳甘乌兰巴特尔》(蒙古族神话故事)的神话传说一样神奇又精彩。而为了多从宝日呼嘴里听到这些好听的故事,我也会把从公社带来的玩具无保留地拿出来给他玩儿。

“公社营子大吗?”

“大。”

“比查干希热还大吗?”

“当然比这里大了!”我这样说完后,心下不知如何比喻其大地朝山的方向挺胸说,“就那么粗,那么大!”

“啊!”宝日呼听了,“啊”了一声就不敢再吱声了。

那一刻,在宝日呼的想象中,那些漂亮玩具一定和扔得满炕的沙嘎一样,在公社的街巷间随处都是了吧。所以他提出了要我领他去公社营子的要求。

“行。等阿爸去进药的时候咱俩就一起去。”

我经不住他的央求满口答应了下来。而作为回报,宝日呼也把我领到他家,让大白胡子爷爷给我讲了不少好听故事。

说起白胡子爷爷,那可真是一个故事大王呢。每次我去时,他都会说:“扎,胡子爷爷给有公社沙嘎的胖小子讲个新故事听吧!”然后,他便把更多新奇神秘的故事讲来给宝日呼和我听。

有一次在芨芨草坡上玩过家家的宝日呼和我,不知怎么就突然想起了邻家爷爷菜地里的那些瓜来。

“那瓜一定是长大不少了……都要熟了吧……”

宝日呼和我就这样悄声议论着去到了菜地外。但我俩为进到菜园子里倒腾了好一会儿也没能得手。心有不甘地围着菜园子走了一圈后,找到一处空间较大的地方把小脑袋探了进去。可哪承想,这一探头却坏了事了,我俩都被卡在那空子里进也进不去、出也出不来。

正当我俩因着害怕喊也不敢喊、哭也不敢哭地在那里拼命挣扎时,邻家爷爷不知从哪儿突然走过来,像棵大树似的站在我俩近前。当时简直都要把我吓破胆了。但邻家爷爷并没有打骂训斥我俩,而是把都快喘不上气来的宝日呼和我从木杖子空里拎小鸡似的揪了出来。

“可再不能这样淘气了呀,这不是西瓜,是冬瓜,就算熟了,生吃也是不好吃的。等到了秋天熟好的时候,爷爷就炖冬瓜条给你俩吃,那才叫好吃呢!”邻家爷爷这样说着,做出咽了一下口水的样子。而宝日呼和我经历了这次菜园历险后,也等待起了秋天的到来。

等待那年秋天的到来,像是在等过年一样漫长又期待。

“秋天啥时候到啊?”宝日呼这样问我。

“是啊,秋天啥时候才到爷爷家的菜园子里呀?!”每当他这样问时,我也是不知所以然地发呆着说。

就那样,我俩谁也不能确切地知道能让邻家爷爷的瓜快些熟的秋天何时到来。

“秋天会落在沙嘎上吗?”

多有不耐之余,我会掷沙嘎推算秋天什么时候到来,而且每次都是掷到手疼为止。

“草叶上落了露珠就要到秋天了。”

有一天听了白胡子爷爷这样说,我惊得眼睛都大了。从那天开始,我每天都会睡眼惺忪地努力早起,跑到外面摸摸草叶看有没有落露水。但草叶总是干干的,好长时间都不落露水。这让宝日呼和我很是着急。秋天,就像是我俩为当伙头掷沙嘎时总是难以立出的“骆驼站”一样,迟迟不肯来到。甚至至今想来也好笑的是,有一次宝日呼看到溅了尿的草叶子后,竟突然兴奋地喊着:“啊呀,秋天到了呀!”然后蹦跳了起来。

在为秋天的到来而期盼难耐的那段时间里,白胡子爷爷教会了我俩如何用沙嘎玩赛马的新游戏。

依白胡子爷爷所教,公社的沙嘎会被一一选出后“拴在专有的拴马桩上”。其中宝日呼总是选红的,我总是选蓝的。选出的十多颗沙嘎,会以竖立侧在跑道上纵向背立一字排开。离马队尾端不远处,几颗沙嘎被叠成墙形或正方形,用以当作赛程终点的标志。

“这个也是叫作敖包的。”白胡子爷爷这样对终点标志补充说道。在白胡子爷爷所说的终点,或者是敖包背面寸余处,对方的参赛马也以同样的队列摆开。

比赛开始前,双方选手要各自另取四颗沙嘎轮流掷出。谁掷出的沙嘎先立成一匹马,谁就会将马队中的全部马匹掉转马头,并原地待命。这种抢先的机会有时在我,有时在他。

“这叫作掉马。”白胡子爷爷指点道。如果接连掷出的两颗沙嘎都立成了马,那就可以掉转两匹马冲至倒数第一匹马的位置上并排而立。如果接连掷出的沙嘎三颗连立甚至是四颗全立时,就会相应冲至倒数二三的位置上并排而立。而后掷出的沙嘎立成几匹马,马队就会相应掉转几匹马冲至队尾接续前进。在此规则下,谁的参赛马队抢先冲至终点,并绕敖包一周即是冠军。后续冲到者则按序排名次。

“绕敖包的时候一定要以沙嘎数或掉马的规矩往前跑!”白胡子爷爷反复叮嘱着游戏规则。在此规则下,多数时候是宝日呼领先,我落败。自从会玩赛马游戏后,我就再也没有和妹妹用五个十个的沙嘎玩五畜游戏的兴致了。

有一天,宝日呼又教我用三颗沙嘎玩名为“九宝”的游戏。而且这游戏还是可以让我妹妹参加的三人游戏。游戏的规则是被掷出的沙嘎立成三匹马为金宝、立成三只羊为银宝、立成三头牛为珊瑚宝、立成三匹骆驼为铜宝、立两驼一山羊为大元宝、立两驼一绵羊为青金宝、立两绵羊一马为珍珠宝、立两绵羊一骆驼为东珠宝、一个倒立为钢宝。胜出者的判定标准是,我们三个谁先掷全了九宝谁就是头一名。而失手的一方要给胜出方玩自己的玩具或掰一块方糖以作奖励。

然而突然有一天,宝日呼的肺病加重,都躺炕不起了。这样两天后,白胡子爷爷领着宝日呼去北京看病去了。宝日呼去了北京后我感到了从没有过的孤单。赛马的游戏肯定是玩不成了,想玩甩九宝的游戏也因为忘了怎么玩而无从下手。实在没办法就又和妹妹玩起了早已生厌的五畜游戏。以红蓝对峙打发着无聊的时日。这期间我真是太想念宝日呼了。而每当那时,我看着手里的沙嘎,就会想到那些令自己期待又担忧的问题——“北京到底比公社大多少呢?会有比公社的沙嘎更好看的沙嘎吗?如果宝日呼从北京带来了北京的沙嘎可咋办?”

邻家爷爷菜园子里的那些瓜早已由浅绿变为深绿……一天比一天大得快要抱不起来了,看着都忍不住流口水。

搬来查干希热的那年夏天,就是在等待秋天快些到来的难耐中度过的。而且宝日呼因为治病去了北京后,我还在每天早起摸草叶,看是不是落露珠了。我感到秋天来到时宝日呼也会从北京回来,宝日呼回来后,我俩就会一起吃到邻家爷爷煮的好吃的冬瓜条了。还要玩沙嘎赛马,还有就是要学会白胡子爷爷说要教给我俩的打沙嘎的新游戏。为这一天快点到来,我会经常去邻家爷爷的大灰堆上,向着南去白胡子爺爷家的小路上举目远眺,呆立良久。

而有一天早晨当我醒来时,我们家又要出人意料地搬家了。在草叶没落露水、秋天没到来时就又要离开查干希热了,那揪心的不舍,险些让我号啕大哭起来。泪眼朦胧中,邻家爷爷的那些大圆瓜仿佛已映入眼帘……“秋天咋就这么慢呀?明天早晨草叶上一定就落了露水了吧!”——我就这样日有所想夜有所梦,整夜梦到了满草地的露珠、满目的秋天,还有从北京回来的满心欢喜的宝日呼……

第二天,我们家真的又搬了。秋天也来到了——当我还在梦乡中与宝日呼一起大快朵颐邻家爷爷煮熟的大冬瓜,继而吧嗒着嘴惊醒时分,我们家已离开查干希热好远了。我拱起身回头看,查干希热早已消失了踪影,宝日呼所说的珠日和山的山头还在远方依稀可辨。望着那就像以绵羊侧卧立的沙嘎一样静静于心的珠日和山,我突然又想起去了北京的小伙伴,一阵难过起来。我把小蓝布口袋的沙嘎紧紧抱在了怀里。

“宝日呼,我到了秋天再回来看你!”我喃喃自语似的说了句后,又在大马车时缓时快的颠簸中进入了梦乡。我再次梦见草儿落露珠了;秋天来了;邻家爷爷的大冬瓜熟了;宝日呼的病也好了,从北京回来了……

摘自《内蒙古日报》