基因编辑与火星移民中的他者

言一

2018年11月26日,来自中国深圳的一组学者向外界宣布,一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿于11月在中国健康诞生。她们的基因经过人为修饰,能够天然抵抗艾滋病。她们是世界首例基因编辑婴儿。此新闻发布不到半天,即有122名中国科学家联名谴责贺建奎领导的该科学小组直接进行人体实验,違反科学伦理。各大小自媒体亦一拥而上,在为大众科普该基因编辑技术的同时,不遗余力地揭露贺建奎背后的关系网络,利益相关的大学、医院、投资机构等。瞬间便在朋友圈社交媒体上形成了刷屏效应。

基因编辑与火星移民,两个看上去相去甚远的科技事件,指向的都是某种未知,但为何一个带来的是恐惧,一个带来的却是憧憬呢?在我看来,这背后所折射出的却是人类长久以来对于“他者”的微妙心态。

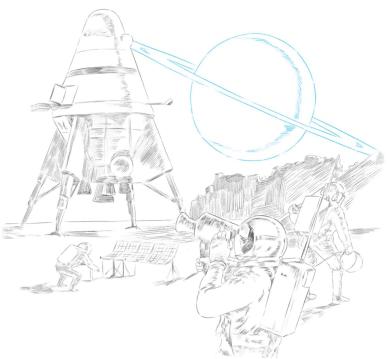

对于地球的人类而言,火星显然是一个“他者”,我们投向火星的目光与当年大航海时代欧洲人投向美洲、非洲、印度的目光并没有什么不同。

也就是说,如同当年的欧洲人一样,在面对火星时(尤其是1965年人造飞船第一次飞掠火星之后),我们下意识地采取了一种“地球中心主义”(对应于当时的欧洲中心主义)的凝视心态。这种心态让我们不仅不会感受感知到火星的回望,还会把火星想象成一个纯粹的客体。这种主动主宰的心态,恰好就是让我们感到“自在”的安全感的来源。于是,我们下意识地以为火星的一切都将为我所知所用,进而产生期待和憧憬。

与火星相反的是,露露和娜娜只要稍微长大一些后就会有能力回望我们,向我们投来目光。然而,学者克里斯蒂娃在《恐惧的力量》中提出的一个概念“abjection”却间接但毫不留情地揭示出:上述的进退失据只是一种平衡后,压抑下的表象。香港的老师曾在课堂用这样的例子来帮助我们理解“abjection”:假想,我们不小心用刀片划伤了自己的手臂,血很快流了出来,沿着手臂蜿蜒。此时我们的第一反应通常会是先擦去/洗去血液,再处理伤口,对不对?吊诡的地方就在于,为什么我们会下意识地如此急于抹去血液呢?要知道前几秒钟,前一分钟,这些血液还是我们身体的一部分,为何流出到了手臂之后就被我们如此地排斥呢?我们和已流出的血液之间到底是一种怎样的关系?

Abjection正是足以表征我们和自己已流出的血液之间关系的词。它更多地指向了一个分离的过程:一种断裂或者切分,使得本来一体的自我中区分出了一个新的“他者”;这种突如其来的他者显然带来了恐惧,而我们则急于逃离这种恐惧。对应到基因编辑这件事情上,也就意味着,就在我们获悉某个人的基因曾被编辑的那一瞬间,我们已经下意识地将其从人类共同体中剥离出去了,并且急于将其消灭,毁灭。甚至可以说,凡是经由abjection分裂出来的个体,与我们有多相似,我们就有多想毁灭它。这在一定程度上也解释了,为何大多数机器人在一开始会被有意地设计成与人类外表有明显区分(抛开技术层面的原因)。

可是,作为客体的火星就真的一定安全吗?这里请允许心理阴暗悲观主义的我开一个不大不小的脑洞:一旦技术从发展火星移民到了火星移民,谁会是首先去火星安营扎寨的人?如果有公司被授权在火星批量生产基因编辑后能适应稀薄大气的人口,说不准真有“火星人”反攻地球的那一天……好在正在线刷屏的我们应该是看不到这一天了。