枇杷番茄酱配方优化研究

冯明会,李锐,吴勇

(1.四川旅游学院 烹饪学院,成都 610100;2.岭南师范学院 生命科学与技术学院,广东湛江 524048;3.中海油能源发展股份有限公司配餐服务分公司,广东 湛江 524048)

番茄酱自19世纪发明以来,一直备受海内外人们的喜爱,其增色、添酸、助鲜等作用在调味中发挥了重要作用,在烹饪中常常应用于鱼、肉、快餐食品、烘焙、面食等烹饪的调辅料中,其富含番茄红素、B族维生素、多种矿物质以及天热果胶,较鲜品更容易被人体消化吸收[1,2]。随着人们对口味的需求变化日益增强,番茄酱的传统单一口味已经完全不能满足食用者对口味、气味、色泽等感官以及心理等的需求,基于此,开发一款复合口味的番茄酱成为调味企业的研发重点。

本研究以番茄酱为基础,通过增加枇杷鲜肉,来改善番茄酱风味,开发一种新的复合口味果酱[3,4]。枇杷果柔软多汁,风味酸甜,富含纤维素、果胶、胡萝卜素、苹果酸、柠檬酸、钾、磷、铁、钙及维生素A,B,C。丰富的维生素B、胡萝卜素,具有保护视力、保持皮肤健康润泽、促进儿童身体发育的功用,其中所含的维生素B17还是防癌的营养素,因此,枇杷也被称为“果之冠”[5-7]。它可促进食欲、帮助消化;也可预防多种疾病、防止老化,是营养丰富的保健水果,深受消费者喜爱[8,9]。将枇杷与番茄制成枇杷番茄酱,不仅具有酸甜可口、开胃健脾、增进食欲等特点,还实现了营养素互补、养生保健的功能,满足不同人群的需要,丰富风味番茄酱的种类,推动果味复合调味品的产品开发。

基于此,本实验在传统番茄酱生产工艺基础上,通过单因素实验与正交实验,对其配方进行配方优化,研制出一种适合大众口味,满足消费者对新奇产品的需求且健康养生的枇杷番茄酱配方,为传统烹饪酱汁的工业化生产提供参考价值,丰富番茄酱品种。

1 材料与方法

1.1 材料

新鲜枇杷(龙泉枇杷);有机番茄(京东百汇丰生鲜专营店);白砂糖(惠宜);盐(中盐成都盐业公司);柠檬酸和黄原胶:符合GB 2760-2014《食用添加剂使用标准》的要求和GB 1886.41-2015《黄原胶》的要求;所有药品均为国产分析纯、营养琼脂培养基(依据GB/T 4789.23-2003 配制)。

1.2 设备

九阳JYL-Y921破壁料理机;花潮500/0.01电子天平;深圳吉顺安JSA8-PH pH计;ZNN-D6S粘度计(青岛恒泰达机电设备有限公司);丙林DHG-9023A-T电热鼓风干燥箱;MagNA Lyser System 匀浆仪;美的电磁炉;不锈器皿等(实验室提供)。

1.3 工艺流程及要点

1.3.1 工艺流程

鲜果初步加工→热煮→打浆→调配→↑辅料封装。

1.3.2 工艺操作关键点

1.3.2.1 原料初加工

选用形状相似、成熟度相当的枇杷、番茄,对原料进行清洗。

1.3.2.2 去皮工艺

将枇杷、番茄用100 ℃水漂烫5 s去皮,手工去籽。

1.3.2.3 制浆工艺

将枇杷肉与番茄肉放入破壁料理机中,中速搅打5 min,直至成均匀流体,过80目筛。

1.3.2.4 预煮及调配

将枇杷浆与番茄浆混合搅拌均匀,加热至100 ℃,保持沸腾,加入各种原料搅拌均匀。

1.3.2.5 熬煮

将各种原材料不停搅拌,于100 ℃加热5 min。

1.3.2.6 包装

将熬煮好的枇杷番茄酱真空包装,超高压杀菌。

1.4 实验方法

1.4.1 枇杷番茄酱配方的预制实验

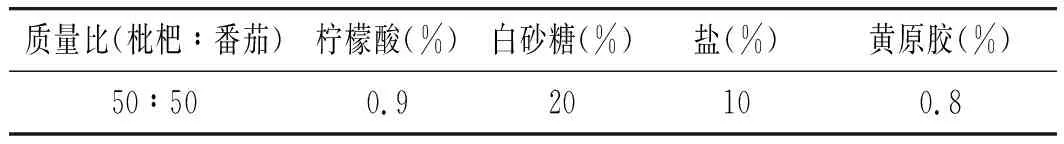

本实验的基础配方参照企业生产配方,结合预制实验,最终以果浆为标准,确定柠檬酸、白砂糖、盐以及黄原胶的添加量,具体见表1[10]。

表1 枇杷番茄酱基础配方的基础数据

1.4.2 感官评定方法

本实验的感官评判员为5名具备专业素质的成员组成,前期针对枇杷番茄酱进行专业品评培训,分别在色泽、气味与滋味、质构、涂抹性4个方面进行评分,满分为100分。评定时,样品用代号表示,对同一样品按不同顺序重复进行3次评分,结果为3次评分的平均值,感官评定标准见表2[11]。

表2 枇杷番茄酱感官评定标准表

1.4.3 正交实验

在枇杷番茄酱研发过程中,枇杷与番茄的质量比、柠檬酸、白砂糖、盐、黄原胶的组成比例是决定枇杷番茄酱品质的主要因素。基于此,在单因素实验基础上,各选择3个较好水平进行5因素3水平正交实验,根据表2枇杷番茄酱感官评定标准表进行评价,确定枇杷番茄酱的最佳配方组合,具体因素水平见表3。

表3 枇杷番茄酱因素水平表

1.4.4 理化指标分析与检测

固形物:按GB/T 10786-2006的方法测定[12];pH值:使用pH计测定[13];霉菌数:按GB/T 4789.15—2003的方法测定[14];菌落总数:按GB 4789.2-2010的方法测定[15];大肠菌群:按GB/T 4789.3-2010的方法测定[16];致病菌按GB/T 4789.4-2010的方法测定[17]。

2 结果与分析

2.1 单因素实验

在其他因素用量恒定、工艺过程相同的条件下,分析枇杷与番茄的添加量比例、柠檬酸的添加量、白砂糖的添加量、盐的添加量、黄胶原的添加量等因素对枇杷番茄酱品质的影响。

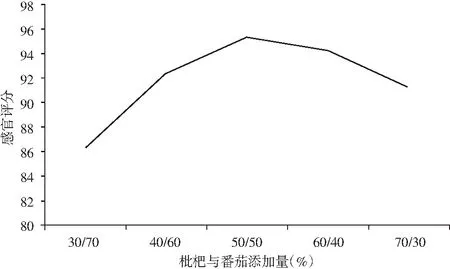

2.1.1 枇杷与番茄的质量比例对番茄酱感官品质的影响

枇杷色泽金黄,含有丰富的糖类、蛋白质等物质,具有独特的风味,枇杷果肉的色泽影响枇杷番茄酱的色泽,糖类物质影响枇杷番茄酱的粘稠度和滋味,蛋白质物质影响枇杷番茄酱的风味。枇杷果肉的添加直接影响番茄酱的色泽、粘稠度和风味,随着枇杷果肉添加量的改变必然会表现出不同的感官效果,为确定最佳配比,本实验在其他因素恒定的情况下,以预制实验配方数据为基础,分别取枇杷∶番茄质量比为30∶70,40∶60,50∶50,60∶40,70∶30,制作出5组枇杷番茄酱,并以感官评价为评判标准,根据图1的分析,感官评分最高的为枇杷与番茄的质量比为50∶50。

图1 枇杷与番茄的添加量比例对枇杷番茄酱感官品质的影响

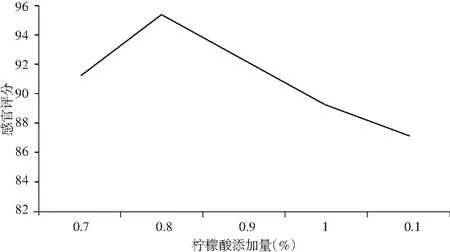

2.1.2 柠檬酸添加量百分比对枇杷番茄酱感官品质的影响

柠檬酸的酸味非常强,在果酱溶液中主要起到调节酸度的作用,因此,其添加量直接影响枇杷番茄酱的酸度,其添加量小,酸度不够,起不到效果;添加量越大酸度越强,亦会造成口味感官的下降。为确定最佳配比,本实验在其他因素恒定的情况下,以预制实验配方数据为基础,分别添加0.7%,0.8%,0.9%,1%,1.1%的柠檬酸,制作出5组枇杷番茄酱,并以感官评价为评判标准,根据图2的分析,感官评分最高的为柠檬酸的添加量为0.8%。

图2 柠檬酸的添加量百分比对枇杷番茄酱感官品质的影响

2.1.3 白砂糖添加量百分比对枇杷番茄酱感官品质的影响

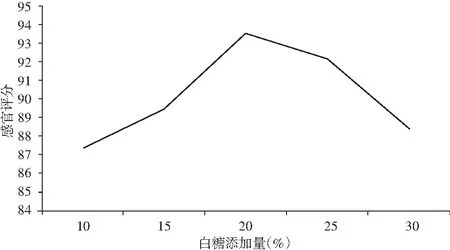

白砂糖具有天然的甜味,并随着添加量的增加,糖类物质的粘性随之增强。为确定最佳配比,本实验在其他因素恒定的情况下,以预制实验配方数据为基础,分别添加10%,15%,20%,25%,30%的白糖,制作出5组枇杷番茄酱,并以感官评价为评判标准,根据图3的分析,感官评分最高的白砂糖的添加量为8%。

图3 白砂糖添加量百分比对枇杷番茄酱感官品质的影响

2.1.4 盐添加量百分比对枇杷番茄酱感官品质的影响

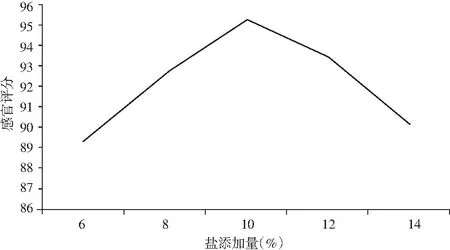

盐具有对味感增强和缓解的作用,适量的盐所呈现的咸味能够增强甜味突出,缓解酸味下降。为确定最佳配比,本实验在其他因素恒定的情况下,以预制实验配方数据为基础,分别添加6%,8%,10%,12%,14%的盐,制作出5组枇杷番茄酱,并以感官评价为评判标准,根据图4的分析,感官评分最高的盐的添加量为10%。

图4 盐添加量百分比对枇杷番茄酱感官品质的影响

2.1.5 黄原胶添加量百分比对枇杷番茄酱感官品质的影响

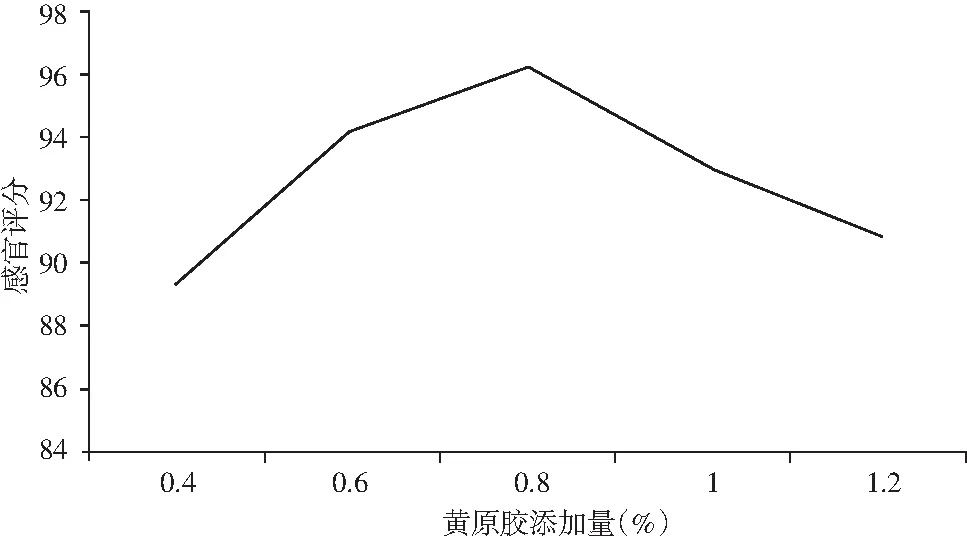

黄原胶是一种微生物多糖,遇水能够快速溶解,具有很好的水溶性,并且具有很强的热稳定性和酸碱稳定性等,其遇水分散、乳化变成稳定的亲水性粘稠胶体的性质将直接影响枇杷番茄酱的粘稠度,为确定最佳配比,本实验在其他因素恒定的情况下,以预制实验配方数据为基础,分别添加0.4%,0.6%,0.8%,1%,1.2%的黄原胶,制作出5组枇杷番茄酱,并以感官评价为评判标准,根据图5的分析,感官评分最高的黄原胶的添加量为0.8%。

图5 黄原胶添加量百分比对枇杷番茄酱感官品质的影响

2.2 正交实验

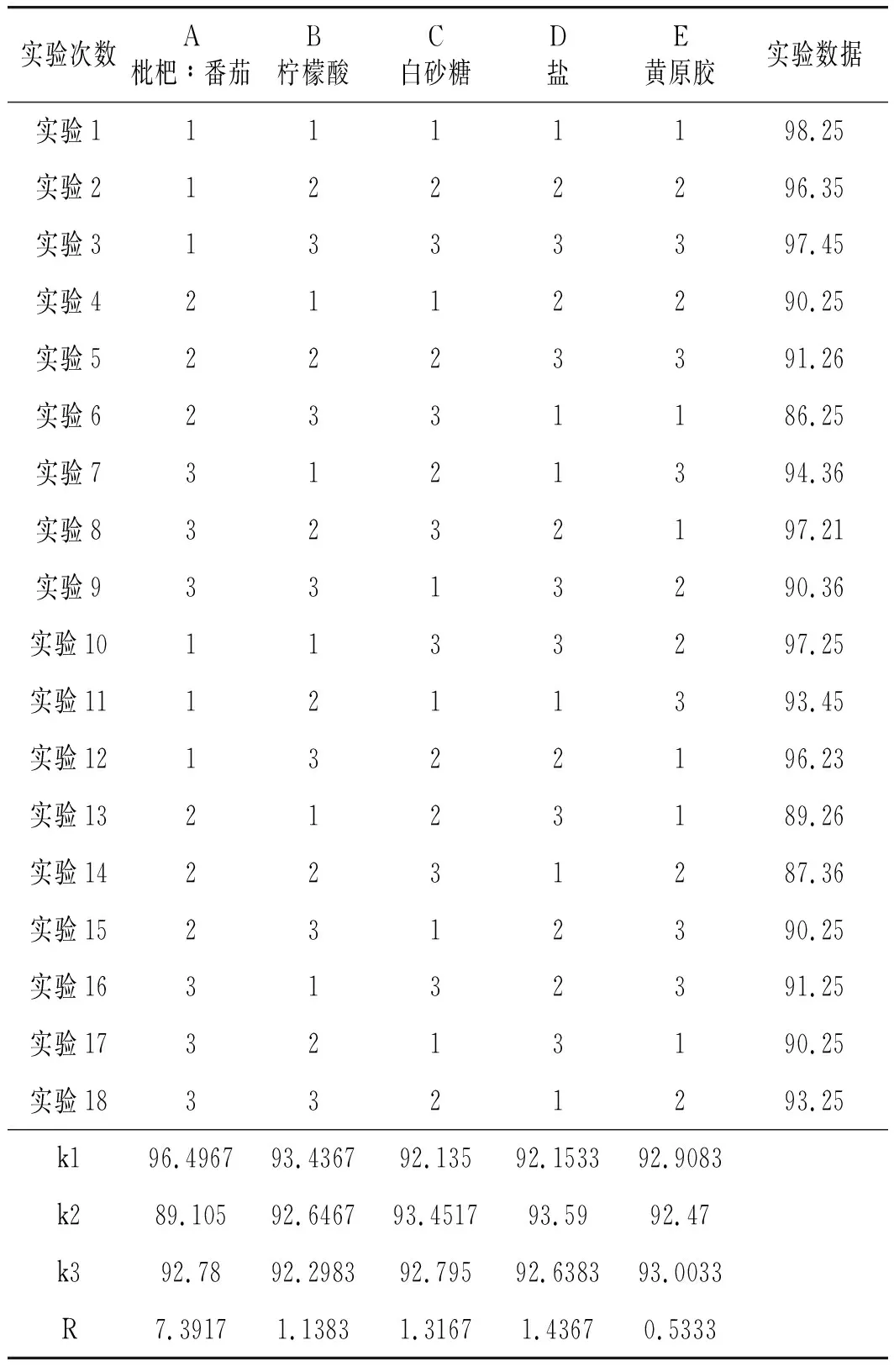

在枇杷番茄酱制作过程中,枇杷与番茄的质量比、柠檬酸、白砂糖、盐、黄原胶的组成比例是决定枇杷番茄酱成品质量的主要因素。考虑各单因素的相互交叉影响,为了更科学合理地确定枇杷番茄酱的配方,使枇杷番茄酱出品效果最佳,本实验采用L18(35)正交表进行正交实验,实验结果见表4[18]。

表4 正交实验结果分析表

通过表4比较本实验的5个因素的R值大小,发现影响枇杷番茄酱的因素大小为A>D>C>B>E,即枇杷与番茄添加量比例对枇杷番茄酱品质影响最大,其次为盐、白砂糖、柠檬酸、黄原胶。综合比较,由表4 可知,枇杷番茄酱配方的最佳组合为A1B1C2D2E3,即枇杷与番茄添加量比例40∶60、柠檬酸添加量0.8%、白砂糖添加量20%、盐添加量10%、黄原胶添加量0.8%时制作的枇杷番茄酱感官评分最高,风味达到最佳效果。

2.3 其他理化指标

通过对枇杷番茄酱最佳配方的样品进行理化分析,发现其理化指标符合行业生产标准及国家卫生标准,具体见表5。

3 结论

本研究以番茄酱为基础,通过增加枇杷鲜肉,来改善番茄酱风味,实现开发一种新的复合口味果酱。利用感官鉴定,结合单因素实验与正交实验,最终确定枇杷番茄酱最佳配方为:枇杷与番茄添加量比例40∶60、柠檬酸添加量0.8%、白砂糖添加量20%、盐添加量10%、黄原胶添加量0.8%,由此配方制作出的枇杷番茄酱酸甜可口、风味浓郁。并通过理化分析成品固形物、pH值、霉菌数、菌落总数、大肠菌群以及致病菌,以评价其食用的安全性。本研究为传统调味酱料的开发提供了参考依据。