“工程制图”课程教学改革的探索

——以北京林业大学为例

(北京林业大学工学院,北京 100083)

随着教学改革的不断深入,各高校对传统的制图教学进行了课时压缩,然而有关工程制图的新技术、新知识又不断增多,使“工程制图”课程教学课时少与教学内容多的矛盾[1]凸显。加之“工程制图”课程教学采用传统的重理论轻实践的教学方式,在一定程度上影响了课程教学效果[2]。因而,在教学内容增加、教学要求提高的情况下,少学时的“工程制图”课程教学急需进行改革。

一、“工程制图”课程教学的目标及特点

(一)“工程制图”课程教学目标

“工程制图”是工科专业一门基础课程,主要教学目标是培养学生具备绘制一般平面图形的能力,能够完成常见零件的造型与工程表达、可以进行零部件的三维装配与表达,能够识读常见的工程图纸。根据各工科专业的不同特点,“工程制图”课程分为多学时和少学时的教学类型。与机械相近的专业开设此课程学时多一些,其他专业开设此课程学时就少一些[3]。

(二)“工程制图”课程教学特点

1.课程教学内容多、任务重

“工程制图”课程教学内容涉及了平面图形分析与绘图、空间物体造型与投影、工程图的常用表达方法、三维装配方法与表达等。近年来随着几何约束、尺寸驱动、同步设计、协同设计等工程制图新技术的不断涌现,使得课程教学呈现出内容多、任务重的特点。

2.课程知识具有较强的实践性

“工程制图”课程需要学生徒手绘图、用计算机进行造型、用工程图进行表达,而这些课程知识都需要进行大量的实践训练才能掌握。尤其是三视图、剖视图课程知识,如果不通过一定量的读图练习与实际操作,学生就不能熟练地掌握读图、造型、生成剖视图、轴侧剖切图的技能。在掌握这些知识的同时,学生还需要熟练掌握计算机文件的存贮、压缩、传输与格式转换,这一切也都需要大量的练习。因此“工程制图”课程知识具有较强的实践性。

3.课程知识难点多,易出错

“工程制图”课程知识难点较多,学生不易掌握。例如,工程制图中的表达方式是将三维形体用二维视图组合的形式呈现的,每一个视图都是物体在某个方向上压缩后形成的图形,直接阅读这些由多个视图组成的平面图形难度较大,是学生学习中的难点。同时,由于图纸绘制要求较多,在尺寸标注、粗糙度标注等方面都是学生容易出错的地方。

4.课程教学学时较少

“工程制图”课程教学一般分为理论教学和实践教学两个部分,理论教学一般在教室中进行,以教师的讲授为主,实践教学在计算机机房进行,以学生的实际操作为主。用原来讲授二维手工绘图的学时来应对三维设计为主的教学内容,显得学时少之又少,教学安排难度较大。

二、“工程制图”课程教学的改革措施

(一)调整教学安排

1.协调理论课与实践课的教学内容

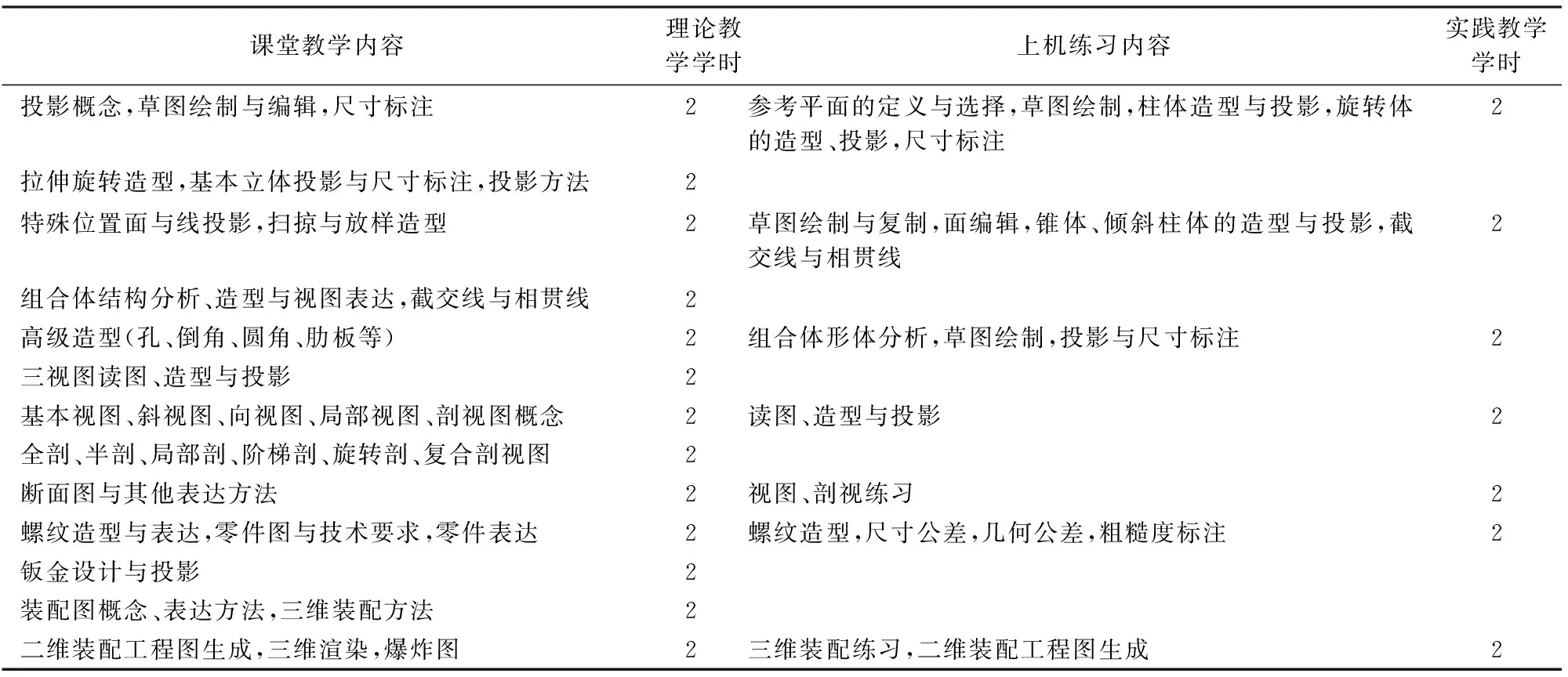

以北京林业大学为例,少学时“工程制图”课程共有40学时,其中理论课为26课时,上机实践课为14课时。为了应对越来越丰富的教学内容,课程教研组在教学安排上进行了调整,使工程制图知识与三维设计方法充分融合,达到提高教学效果的目的。新的教学安排见表1。

表1 北京林业大学“工程制图”课程的教学安排

新的教学安排为每周6学时,课程在7周内结束,每周都有一次上机练习的机会。由于教学时间较紧张,教师也可以利用上机实践课讲一些操作方法,举一些与题目相似的例子,然后学生根据教师的讲解,进行操作练习,这种教学方式可以使学生更容易掌握实用的操作方法。

2.科学安排教学时间

“工程制图”课程知识具有较强的实践性,但由于教学学时少,以往的教学安排只是每周有2学时的理论课,隔周上机1次。因为有些专业开设的“工程制图”课程是选修课,所以学生不够重视,课后不按要求练习,如果隔一周上一次实践课,学生就会忘记很多授课内容,教学效果很差。

因为学校不允许在半学期内上完40学时的课程,所以课程教研组经过仔细研究,决定推迟开课时间,从一学期的第6周开始上课,课程约在第13周结束。因为这时学生已学完部分“计算机基础”课程,初步具备了计算机的操作能力,学生再上机进行实际操作,可以解决理论与实际脱节的问题。

3.根据实际条件调整教学要求

(1)利用标准件库生成标准件

螺钉、螺母、垫圈等标准件是设备上最常用的零件,他们的结构、尺寸、性能应当符合国家标准的相应规定,二维设计环境下不需要画出这类零件的零件图,但是在进行三维设计时,学生必须在产品的三维图样上安装好这类零件,做出零件的三维模型。如果学生利用手工一个一个做零件的三维模型就太麻烦了,也没有必要。因此课程要求学生利用软件的标准件库生成这类零件。“工程制图”课程教学使用的是福州大学开发的标准件库程序,安装程序只有13.2M,可以生成大多数大学阶段常用的标准件,比较方便。

同时,在进行产品设计时,有时会需要电机、减速器等设备,所以教学中还可以向学生介绍一下网络化的零件库,只要有网络,学生就可以生成常用标准件或零件的三维模型,并将其用到自己的产品设计中。

在实际教学中为了进一步节省时间,课程教研组建立了螺母、螺柱、螺钉、螺栓等常用件的标准件库,学生可以直接使用,如若尺寸不符合学生的设计标准,只要在计算机上进行修改后,就可以使用,非常便捷。

(2)对弹簧、轴承、齿轮等常用件不做具体要求

弹簧、轴承、齿轮、花键也是设备上常用的零件或结构,工程制图上都有规范的表达方法,所以,对此不做进一步的要求。

(二)优化整合教学内容

1.将二维绘图内容融入到三维设计的讲解中

在传统的“工程制图”课程教学中,图形标准与二维绘图都是放在课程开始的部分进行讲授,这样讲授可以由浅入深,知识的系统性也比较强,有利于学生进行单纯的二维图形的绘制。而在新的教学安排中,取消了这一部分的内容介绍,而是将其融入到三维设计讲解中。其中图线知识可以在三维造型的草图绘制时进行介绍,比例在三维设计生成视图时介绍,尺寸在三维设计草图尺寸标注时介绍。而有关图块、符号、图层知识只作简单介绍即可,因为这部分知识也可以作为自学内容。这样的安排可以节省时间,减少不必要的重复讲解。

2.将螺纹知识的讲解放在零件图介绍之前

螺纹是零件上常用的结构,任课教师以往在讲授螺纹知识时都是单独进行介绍,从螺旋线、螺旋体、螺纹结构到螺纹概念、造型与表达方法等,这样的讲授表现为内容多、乱,缺少系统性,学生不容易掌握。而新的教学安排将其作为一种特殊的结构,放在零件图前进行讲授,要求学生只要同一般的光孔一样,会造型、能表达、可正确标注就可以了。这样的教学安排可以节省学时,提高教学效率。

3.简单讲解零件图内容,重点强调技术要求

由于“工程制图”课程学时少,所以非机械类专业对零件图的讲解要求较少,因此不用花大量时间去讲授。有关视图、剖视图、断面图简化表达方法等都已在以前的章节中介绍过,所以对零件的表达方法与特点只做简单介绍即可。

而技术要求是零件图的一项重要内容,也是需要学生掌握的重点。技术要求包括尺寸公差、几何公差、粗糙度。尺寸公差需要讲明尺寸公差的概念以及标注方法;几何公差需要讲明概念以及基准与公差框格的标注方法,对几何公差的数值不作要求;粗糙度主要讲标注方法,一般使用算术平均偏差进行标注,在图线上或图线左侧直接标注,在图线下面或右侧需要引出标注。

(三)改革教学方法

1.通过实体投影引入对特殊位置面与线投影的讲解

一般的制图教学都是以点、线、面、体、组合体为顺序介绍立体投影,表面看是遵循了由简单到复杂的规律。可实际上点、线、面都是十分抽象的空间图形元素,这些图形元素是不能单独存在的,而是以实体形式存在的。因此在教学中将线、面教学放在基本立体造型、投影的后面介绍,这样可以引导学生在三维环境下,通过对立体实物的观察,探寻实际表面与图线的位置与投影,这样的讲解更加直观,学生对课程知识更加容易掌握。

2.以面编辑方式介绍特殊位置面与线的特点与投影

面编辑指的是面的移动、旋转及尺寸的改变。在三维环境下,使用面旋转的方式可以直观讲解介绍投影面的垂直面投影的特点。例如,一个长方体各表面都是投影面的平行面,左侧面绕左侧底边旋转就是正垂面、前侧面绕前面底边旋转就是侧垂面、右侧面绕右侧后面边线旋转就是铅垂面。学生通过投影,观察图形的变化,可以进一步总结出投影规律,这样的讲解可以给学生留下深刻的印象。又如,教师可以利用三维设计环境中的面渲染,来表现旋转以后的模型表面,投影也可以采用渲染视图的方式,这样视图中对应表面的投影显示的就是相同的颜色,学生学习就会更加直观,教学效果就会更好。如果继续将投影面的垂直面绕倾斜线旋转就是一般位置面,以同样的方法介绍一般位置面的投影特点,学生更容易掌握。

3.利用三维设计中的空间形状与投影讲解截交线与相贯线

截交线与相贯线在传统的制图教学中是非常重要的一个环节,其教学目的是使学生掌握在二维绘图条件下相贯线的作图方法与求解的原理。而在三维环境下,相贯线的直观性比在二维绘图条件下更好。因此在三维环境下应重点讲授的是物体的造型,如让学生思考如何选择参考平面、如何把相关的物体做出来。在教学过程中,笔者采用了顺序造型的方法来介绍平面与圆柱、圆锥、圆球相交时截交线的形状,以及在平面位置或角度发生变化时截交线的形状与趋势的变化。同样也可以利用这种方法介绍曲面立体相交时相贯线的形状与变化规律,并利用投影图观察视图上相贯线的形状与变化规律。

实践表明,同步设计造型方法在相贯线与截交线的教学中不如顺序造型方法灵活,顺序造型只要更改草图的位置或大小就可以表现不同大小与位置的立体截交线与相贯线的情况。

4.采用视图导入法进行读图练习

读图也是制图教学一个重要方面,在读图练习阶段,画草图不是重点,重点应放在看图上。为了获得读图的技能,学生要进行大量读图训练,学习由物体投影后的2个视图求出第3个视图。为了增强教学效果,笔者在教学上采用了二维视图导入三维设计环境的方法。这样学生不用再去画草图,就可以直接利用视图中的图线选择造型方法进行造型,之后再进行相应的投影、剖视与断面练习,可以节省大量的时间。

一般情况下视图导入后不一定都能满足造型设计的需要,有时需要把导入的视图进行必要的平移,也可以将视图上的图线利用投影工具投影到绘图平面上作为草图使用。

视图导入法可以使学生把主要的注意力集中到读图、选择造型工具与造型方法上,然后再利用工程图环境的工具,生成斜视图、断面图、剖视图、轴侧剖切图等,教学效果很好。

(四)改革课程考核方式

考核是检验教学效果的一个重要手段,由于对教学安排与教学内容进行了调整,因此对考核的内容也进行了相应调整。首先,考核方式采用机考的形式:第1、2题仍是选择题与判断题,这两种题型主要考核学生对基本概念和基本操作方法的掌握程度,共设有10个题,20分。第3题进行了改革,原来的第3题是根据给定的图片分析并画出一个二维平面图形,而现在改为根据考题给出的已标注尺寸的轴测图,进行造型、投影,生成三视图与轴测图,考核点由原来分析绘制二维图形,改为分析三维图形结构,画出不同的草图、标注尺寸、进行造型,并选择合适的方向进行投影。该题的分数由20改成了25分。第4题没有变化,仍是根据给定的2个视图求第3个视图,分数为20分。该题主要考核学生对视图的阅读能力以及造型投影能力。第5题也没有变化,仍是根据给定的视图进行读图造型,生成考题要求的半剖、全剖和轴侧剖切图。由于该题要求的内容比较多,分数由原来的20分改成了25分。最后一题的题型由斜视图、求角度、求面积类型的题目改成了标注零件图技术要求的题目,目的是促使学生对尺寸公差、几何公差、粗糙度等方面的知识给予重视。该题分数由原来的20分改为10分。

三、“工程制图”课程教学改革的效果

(一)提高了学生的学习兴趣

教学方法的改革提升了学生的学习兴趣。例如,在读图练习中采用视图导入三维环境造型与投影的方式,是帮助学生进行读图练习的一种好方法,符合不同教学阶段侧重点不同的教学要求。在讲解装配知识时采用三维装配、生成工程图、轴侧分解图与拆装动画的形式让学生学习起来更有兴趣,教学效果也更好。

(二)提升了课程教学效果

教学实践表明,采用三维设计环境进行制图教学符合当前的设计方法。平面图形、图线、比例与投影等概念融入到三维设计中的草图绘制、视图生成、图纸设置等环节可以节省时间,提高教学效果。

在2017-2018学年第一学期,笔者在自动化专业开设的“工程制图”课程教学中采用了新的教学方法与教学安排,通过对2016和2017级自动化专业学习此课程的学生期末考核成绩的统计,显示2016级66人参加考试,平均分为67.84分,2017级65人参加考试,平均分为81.24分,教学效果显著。