临汾汾河公园人工湖生态修复

章 毅,姚静波,陈 静,郭 佳,陈 波

(诚邦生态环境股份有限公司,浙江 杭州310008)

1 引言

随着生态文明建设的推进,人工湖以其特有的生态和景观价值,逐渐成为城乡居民休闲娱乐场所的重要组成部分。人工湖在美化人居环境的同时还具有调节气候、保持水土、调蓄洪涝、改善环境等作用[1]。然而,人工湖是一种比较封闭的水体,具有水体流动性差、水位低、容量小等特点,从而导致其自净能力弱;同时,由于人类活动的影响,水体受到不同程度的污染,甚至出现富营养化问题[2]。国外对于城市人工湖的生态修复研究较早,已取得较为成熟的工程经验;而国内对此研究仍处于起步阶段[3]。本文以临汾汾河城区段生态环境综合治理工程的1号人工湖生态修复项目为例,进行水体净化与生态修复工艺研究,旨在探索适合城市人工湖生态修复的组合工艺及其运营管理要点,总结技术体系,为城市人工湖生态修复提供借鉴。

2 人工湖现状分析

2.1 工程背景

为推进集绿色带、生态带、产业带、城镇带为一体的百里汾河生态经济带建设,山西省临汾市政府精心谋划,统筹实施河道生态治理修复、道路交通建设、产业园区建设、文化旅游景区开发和城镇化建设五大工程,成为建设“美丽中国”的区域样本。汾河景区是百里汾河生态经济带的龙头工程,也是临汾打造文化旅游强市的一张金名片。汾河景区分为上、下游生态湿地段和城区生态文化精品段,精品段内设有文化艺术区、科普活动区、素质拓展区、体育休闲区、青少年活动区、地域文化展示区等六大功能区。

2.2 人工湖概况

本工程位于汾河西岸、城区精品段文化艺术区内,共有3个人工湖(1号、2号、3号人工湖),湖区总面积91685 m2,水深3.2~5.2 m。其中1号人工湖位于湖区的北面,面积29071 m2,平均水深4 m,最大水深5.2 m(图1)。由于缺少专业的管理,人工湖的水质开始恶化,水面出现富营养化现象,水体变黑变臭,逐渐成为劣V类水。

人工湖的初期蓄水和后期主要的补水水源为汾河河水,遇强降水有地表径流汇入湖内。因汾河流向为自北向南,故1号人工湖为整个人工湖系统地前置库,承担着入湖水源的预处理功能(汾河引水入1号人工湖,再依次流入2、3号人工湖)。可见,1号人工湖的水生态修复对于整个人工湖区的水质提升尤为重要。

图1 汾河景区城区精品段人工湖分布平面

2.3 污染分析

根据现场勘查及水质分析,造成人工湖水质恶化问题的原因主要如下。

(1)人工湖的自净能力有限,部分区域水体流动性较差,为藻类的生长提供适宜的水环境。

(2)湖区周边的绿化排水和雨水径流造成人工湖的氮磷及有机物含量过多。

(3)补水水源汾河中物质复杂,造成人工湖内悬浮杂质过多,透明度降低。

3 生态修复方案与实施

根据污染分析,综合考虑污染成因、湖域面积、补水水质、工程技术、工艺特点和运营管理等因素,在遵循生态可持续的原则下,采用“内外结合+组合工艺”为指导方针。

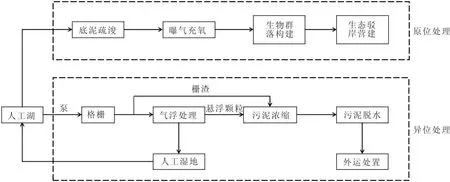

“内外结合”是指人工湖内部的原位水生态重建与外部的异位水资源净化相结合。其中,原位水生态重建包括湖区生物群落构建和生态驳岸营建等;异位水资源净化包括物理净化和生态水处理等。

“组合工艺”是指运用多种施工工艺,从不同层面对水体进行治理与修复。本工程原位处理的主要工艺为“底泥疏浚+曝气充氧+水生植物群落”;异位处理的主要工艺为“气浮+人工湿地”组合工艺。

3.1 工艺流程

本工程对1号人工湖的水生态修复采取的工艺流程如图2所示。

图2 人工湖水生态修复工艺流程

3.2 原位处理工艺

3.2.1 底泥疏浚

底泥疏浚是利用机械手段去除湖底沉积物中的营养物质和重金属等污染物,有效降低水中重金属、氮、磷及有机物的含量,提高水体透明度和流动性[4]。但是,该方法效果持久性差,且在清淤过程中若处理不当易引起二次污染。本工程采用破坏性较轻的湿法清淤。

3.2.2 曝气充氧

曝气充氧是通过机械设备曝气或扰动增加水体含氧量,提高水中微生物活性及氧化能力[5]。本工程利用喷泉作为水循环动力装置,不仅具有景观性,还具有实用性。

3.2.3 生物群落构建

人工湖中的动物、植物、微生物构成了一个完整的生态系统。在这个系统中,各生物之间相互影响,维持人工湖生态的动态平衡。本工程利用空间生态位和营养生态位的原则,强化动物—植物—微生物的互利作用,弱化藻类生长环境,降低富营养化危害,建立高效的人工生态系统。其中,本工程重点应用水生植物群落构建工艺,打造挺水—浮水—漂水—沉水植物生态演替系统,具有较强稳定性和景观性,显著提高人工湖对营养物质的净化能力。

3.2.4 生态驳岸营建

生态驳岸是指修复后的自然河岸或具有自然河岸“可渗透性”的人工驳岸,具有一定的抗洪强度,同时可以充分保证河岸与河流之间的水分交换[6]。本工程应用生态袋营建生态驳岸,并在岸边铺设草坪,配置湿生植物群落,可有效降低地表径流,减缓水土流失,提高生物多样性。

3.3 异位处理工艺

3.3.1 气浮工艺

气浮工艺是溶解气体在水中产生大量的微细气泡,粘附于水中微小的悬浮颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力使其浮在水面,形成泡沫浮渣,从而实现固液分离。针对藻类体积小、质量轻、不易沉淀的问题,气浮工艺能够完美解决,故处理富营养化水体更具优势[7]。本工程中,利用气浮工艺去除水中的藻类和微小悬浮颗粒,有效防止人工湿地填料堵塞;同时,气浮工艺对进入人工湿地的污水具有预曝气的作用,提高填料含氧量,有效防止人工湿地出现黑臭现象。

根据建设单位提供资料,为保证气浮系统地正常运转,本工程所安装的气浮设备设定进水量为100 m3/h,进水水质标准如表1所示。

表1 设定进水水质标准表

本工程所安装的气浮设备运行流程如图3所示。

3.3.2 人工湿地

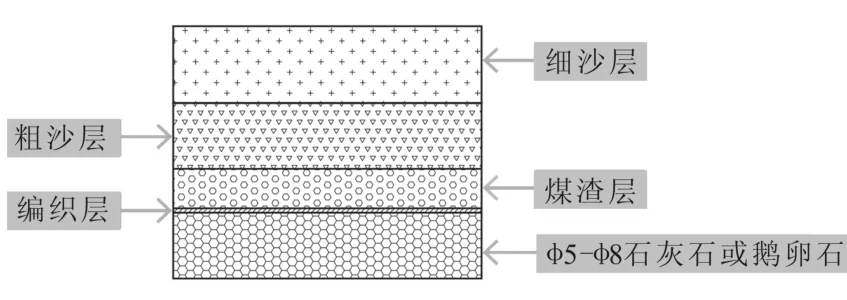

人工湿地利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重作用净化水质,具有投资小、运行费用低、维护方便及去污效果好等特点。人工湿地可分为表面流人工湿地和潜流人工湿地,而潜流人工湿地根据水流方向的不同可分为垂直潜流人工湿地和水平潜流人工湿地[8]。本工程所应用的水平潜流湿地,在床体内水流方向为水平流动,填充孔隙度良好的填料,底部铺设防渗层。在湿地表面种植挺水植物,植物根系深入填料层中,与填料交织形成根系层,起到截流过滤作用,并为填料层疏送氧气[9]。

图3 气浮设备运行流程

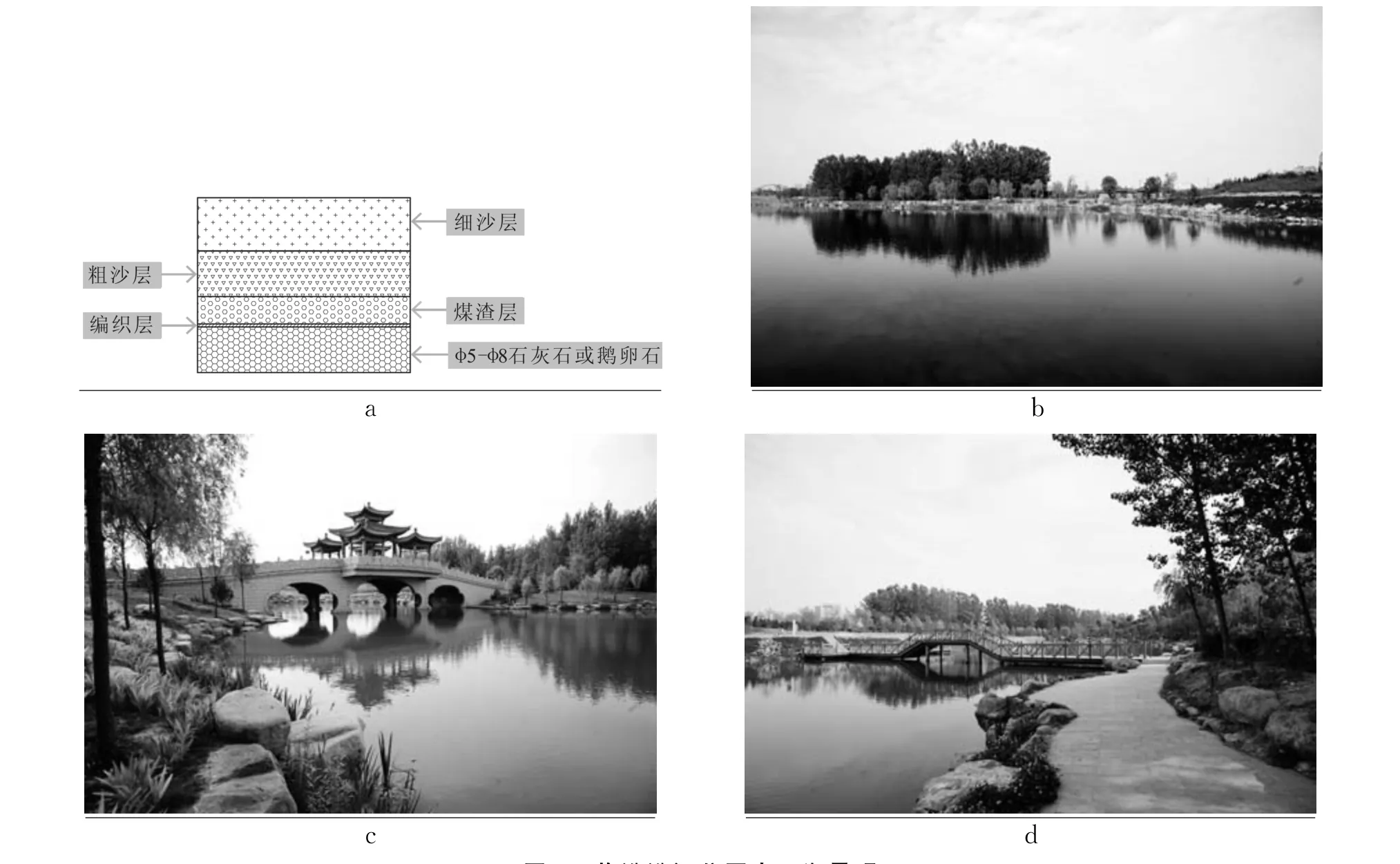

本工程人工湿地的构筑物采用C25级防水混凝土浇筑,数据规格如表2所示。湿地池中设置四道砖混结构挡墙,用于减缓水体流速,延长水力停留时间,平面布置图及剖面图如图4、图5所示。湿地填料采用细沙、粗沙、煤渣、石灰石等,分层结构如图6所示;填料上种植芦苇、菖蒲、美人蕉、鸢尾等挺水植物。

表2 人工湿地规格

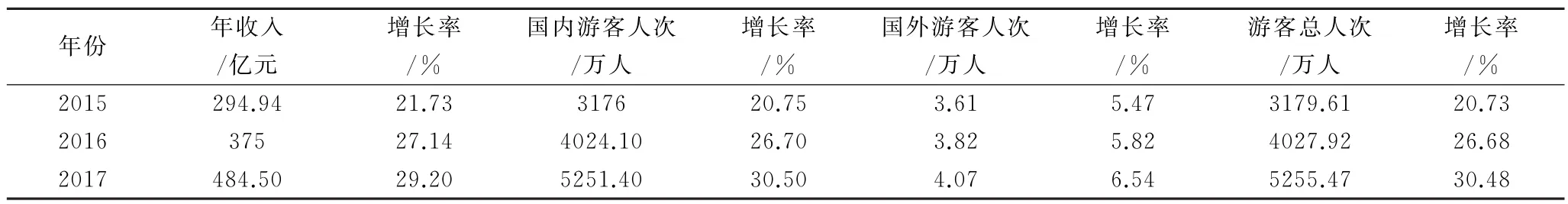

3.4 工程效果与养护管理

本工程自2014年4月完工并投入运行后,水质显著改善。多年运行结果显示,水体透明度提高至1.0 m以上,富营养化现象消失,各项指标达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002(表3)的Ⅲ类要求。在生态环境得到改善的同时,1号人工湖的景观效果也得到显著提升(图7)。生态和景观的提升同时也会带动旅游业的发展。在本工程进行时,临汾市其他生态工程也在如火如荼地开展。由近3年临汾市旅游业经济指标(表4)可见,临汾市的旅游业经济效益在生态文明建设下呈稳步上升趋势,生态工程的效果逐步体现。

图4 人工湿地平面布置

图5 人工湿地A-A’剖面

图6 人工湿地填料结构

1号人工湖的日常管理养护人员仅需1人,主要职责为秋、冬两季打捞植物残叶,收割枯败植物,夏季收割生长过盛植物。

表3 《地表水环境质量标准》GB3838-2002(部分)

表4 临汾市2015~2017年度旅游业经济指标统计

4 结语

城市人工湖作为内源性湖泊,是城市水生态环境的重要组成部分,具有收纳城市雨污的作用,若运行不当,势必引起富营养化等问题[10]。本工程根据1号人工湖污染现状,采用“内外结合+组合工艺”的治理方针,从原位和异位两方面共同治理,最终达到水体修复的目的。

图7 临汾汾河公园人工湖景观

通过本工程的实施,总结了城市人工湖生态修复的相关经验如下。

(1)采用单一的工艺方法处理污水,往往效果不佳。如底泥疏浚处理效果立竿见影,但是持续性差,且容易发生二次污染;人工湿地处理脱氮除磷效果好,出水水质高,但是占地面积大,填料容易堵塞,需要预处理过滤杂质。本工程采取组合工艺的方法。气浮工艺与人工湿地这两种工艺具有较好的互补与联动性。气浮工艺滤除可能会堵塞湿地填料的固体颗粒,延长湿地填料的使用寿命;人工湿地可消除气浮法无法消除的氮磷等营养物质。

(2)人工湖因流动性差、封闭性强等特点,在污染治理上应从原位和异位两方面同时处理。在原位处理上,从提高水体自净能力和减少外源污染角度进行修复;在异位处理上,从降低水体污染物质含量角度进行治理。本工程通过湖区生物群落构建来提高人工湖生态系统的稳定性,从而提高其自净能力;通过气浮工艺和人工湿地处理水体中的营养物质,从而降低水体污染物含量。

(3)人工湖水生态修复需经历先治理后修复的过程。治理指污染物质的去除和水体净化;修复指湖区生态系统的构建及维护。只有通过工程手段将湖区生态系统内的污染物质降低到一定浓度以下,然后根据生态位、食物链、自然演替等理论构建稳定的动物—植物—微生物生态系统,使其具有一定的自净与循环能力,才能真正达到生态修复的目的。

(4)城市人工湖的生态修复工程对城市的建设具有生态效益、景观效益和旅游效益。其中,生态效益是前提,景观效益是基础,旅游效益是保障。临汾市的生态环境工程在提升人居环境的同时,带动了旅游业的发展,促进了地方经济的升级,为全国其他生态文明城市的建设提供了美好蓝图。