学科横向结构“五点金字塔”模型:要素、逻辑与意蕴

陈明 张峰

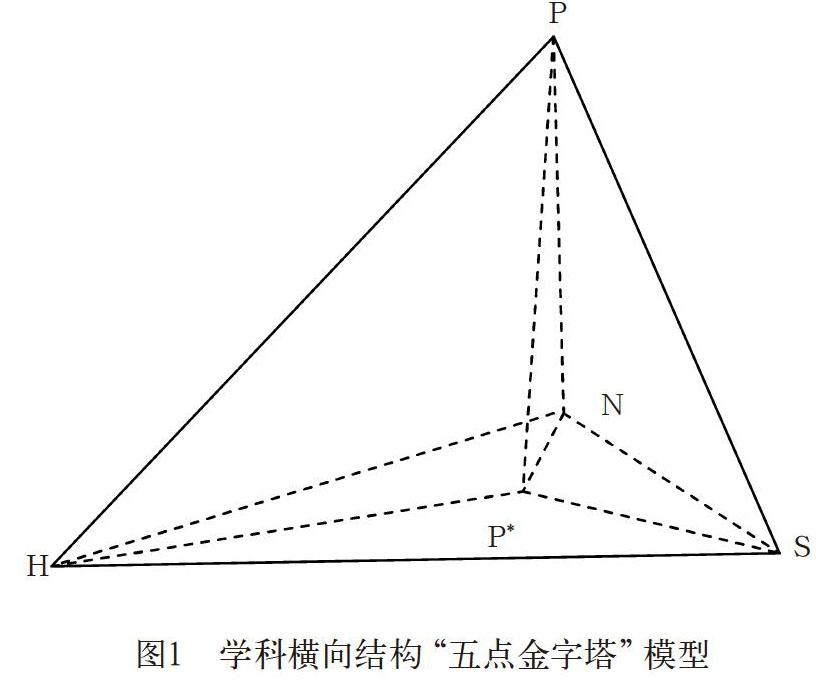

摘要: 学科横向结构呈现为“五点金字塔”模型。该模型的“五点”指其构成要素为五大学科领域:哲学、教育学、自然科学、社会科学和人文科学。传统的“三大学科”即自然科学、社会科学和人文科学构成“五点金字塔”模型的“底面”,是模型“形而下”的“基础与支撑”;哲学位于模型“顶点”,是模型“形而上”的“光照与引领”;教育学位于模型的“重心”或“中心”,是模型“形而中”的“投射与中介”。学科横向结构“五点金字塔”模型的构建,将哲学、教育学从传统“三大学科”中区分、凸显出来并置于与其“平等”甚至“超越”的地位,是对哲学尤其是教育学本真内涵与重要价值的再认识与厘清。这对于反思和批判长期以来尤其是当下“双一流”建设背景下“教育学”等学科“边缘化”不良现象,构建绿色有机、和谐完满的大学学科生态体系具有重要理论及现实意义。

关键词:“双一流”建设;学科生态体系;学科结构;“五点金字塔”模型;教育学科

中图分类号:G640

文獻标识码:A

文章编号:1672-0717(2019)06-0023-06

收稿日期:2019-05-27

基金项目:教育部人文社会科学研究一般项目“‘双一流建设背景下大学核心竞争力中介平台论研究”(17YJA880007)。

作者简介:陈明(1965-),男,湖北大冶人,嘉应学院教学质量监控与评估中心副研究员,华中科技大学教育科学研究院博士研究生,主要从事高等教育管理研究;武汉,430074。张峰,教育学博士,鲁东大学教师教育学院副教授;烟台,264025。

在一流学科建设背景下,有关“学科结构”等基本理论的研究再次走进诸多学者的视野,受到深入研究和广泛关注。冯向东指出,学科既是一种知识分类体系,同时又是一种组织建制[1]。因此,“学科”这一复杂生态系统的结构具有多维度多层次的复杂性。基于不同维度的结构,其构成要素具有不同的形态、内涵与特征。学科的纵向三层级结构已有学者论述。如刘献君认为,纵向学科组织建制在层级上呈现出校院系三级嵌套结构形态,对应的纵向知识层级分别为学科点、学科群等[2];翟亚军和田恩舜将大学学科建设分为纵向的宏观、中观和微观三个层面[3]。然而,学科的横向结构似乎被研究者忽视甚至遗忘,未加深入探讨和分析,这不能不说是一种缺憾。如果说学科纵向结构揭示的是各学科组织建制自身的“层次”结构和逻辑,那么,学科横向结构揭示的主要是大学各大学科间的不同知识“类型”之间的结构和逻辑。当然,这种不同知识类型在大学组织建制上表现为不同的二级学院。由此可见,学科横向结构的研究对建构不同知识类型学科间的良好生态以及对促进大学学科整体的生态平衡和可持续科学发展,均具有不可或缺的地位和不可忽视的意义。在“双一流”建设背景下及其学科“大破大立”“野蛮生长”的现实中,认识和维护学科良好生态问题尤为突出和迫切。这也是本文拟对学科生态的横向结构进行探讨的目的所在。

一、学科横向结构“五点金字塔”模型的要素与内涵

“高深学问以知识的形态表现为学科,因而学科就是知识形态的存在。”[4]随着人类知识的不断膨胀,作为知识分类的“学科”呈现出不断分裂、同时又不断综合的特征。虽然新的学科不断涌现,但其仍然可以归并到自然科学、人文科学和社会科学三大传统学科之中,尚未超出与瓦解这一知识分类体系。作为学术知识分类的学科在大学组织建制上体现为不同的院系,二级学院和系就是基于学科构建的“学术部落”,二级学院的数量与结构大体反映了大学学科的数量与结构。稍加分析即可发现,这些纷繁复杂并不断演变的学院及其学科虽然关涉领域各不相同,但并不是杂乱无序的,而是始终围绕人类社会认知与实践的几大领域,并呈现出一定的稳固的形态结构,即“五点金字塔”结构模型(见图1),从而使被人为分割的学科知识回归到一个连续的谱系和一个生态性的整体。如图1所示,学科横向结构“五点金字塔”模型的“五点”即五大构成要素(也就是五大学科领域),包括自然科学、社会科学、人文科学、哲学和教育学。传统的“三大学科”即自然科学(N:Natural science)、社会科学(S:Social Science)和人文科学(H:Humanities)构成“五点金字塔”模型的“底面”,是模型“形而下”的“基础与支撑”;哲学(P:Philosophy)位于模型“顶点”,是模型“形而上”的“光照与引领”;教育学(P*:Pedagogy, Education)位于模型的“重心”或“中心”,是模型“形而中”的“投射与中介”。

上述五大学科领域的基本内涵分别为:

P(Philosophy)——哲学。英文Philosophy由希腊文Philosophia演变而来。Philosophia由philo和sophia组成,philo是“追求、爱”之意;sophia是“智慧”之意。Philosophy就是“爱智慧”之意,表达的是人类对智慧、真理和终极价值的无尽热爱和不懈追求。中译文“哲学”一词最早出现在1870年代日本学者西周的《百一新论》中,1896年前后经过梁启超、黄遵宪等引介到中国而传播开来[5]。据古希腊哲学家赫拉克利特在《论无生物》一书中的记载,古希腊哲学家、数学家毕达哥拉斯第一次使用了philosophia(爱智慧)这个词语,并且他把自己称作philosophos(爱智者)。他认为现实中一般人一生就是为了名与利,成为物欲的奴隶,而唯有philosophos(爱智者)以追求真理为使命而乐在其中。唯有追求真理,才能使人从必然王国进入到自由王国,从而获得真正的自由而成为“自由人”。恩格斯认为哲学是“一种建立在通晓思维的历史和成就基础上的理论思维”。冯友兰认为哲学是人对自身及其世界的反思,并认为其它学科只能使人成为“某种类型”的人,而哲学的目标是使人成为一个“完整”的人。黑格尔把哲学喻为“密涅瓦的猫头鹰,总是在黄昏中起飞”,意为哲学是一种“沉思”和“反思”的学问。孙正聿认为,哲学是对“自明性”的追问,把不证自明的东西当成问题,从而促进人类对自己的理解[6](P代序5)。

H(H:Humanities)——人文科学,其本意为人性、教养,是注重研究个体人的主体意识及其内在联系规律的科学。如研究处于社会关系中的个体性的意识、知识、思维、行为规范、审美等的规律,包括语言学、宗教学、民俗学、人类学等。人文科学教育旨在维护和发展关于人类权益的崇高目的,关注和思考其中的问题和价值。现代西方人文科学传统,渊源于古希腊哲学,觉醒于文艺复兴时期,而真正形成则在20世纪初。如德国和意大利的新黑格尔主义、新康德主义、柏格森的直觉主义、狄尔泰的生命哲学和胡塞尔的现象学等等[7](P162)。

S(Social Sciences)——社会科学,指研究社会课题的现象、本质及其规律的科学。它以社会为对象,诸如政治学、经济学、法学、社会学等。20世纪末,行为科学在社会科学各学科领域得到广泛应用,并且将社会科学与一些同属于探讨人类行为的学科(比如语言学和人类学等)更为密切地联系起来,以此来研究人类在形成制度、组织、团体及其行动中的规律与模式。数学建模对社会科学尤其是经济学具有深刻影响。

N(Natural Science)——自然科学。是关于自然界(包括无机界、有机界)的本质及其规律的科学。其研究对象是客观大自然,旨在揭示自然规律,创造和改良生产技术、提高生产力,推进人类社会发展进步。现代意义上的自然科学,直到18世纪才真正形成。19世纪后期,自然科学由经验形态变为理论形态,并形成自然科学体系的完整门类:基础科学、技术科学和应用科学。基础科学由基础理论和实验技术组成;技术科学由技术理论和专业技术组成;应用科学由应用理论和生产技术组成。20世纪50年代以来,由于科学的分化和综合趋势的加强,自然科学已形成庞大的体系,就其门类看,实际上是一个复杂的立体结构[7](P161)。

P*(Pedagogy)——教育学。是研究人类教育

活动的现象及其规律的科学。从词源上看,Pedagogy源于古希腊语,“ped”为“儿童”之意,Pedagogy本意就是一种对儿童的照料和养育的方法。教育学还有另一个英文词“Education”,“edu”为“引出、引导”之意,“Education”本为引出儿童的内在兴趣和智慧、引导儿童的成长方向之意。近代以来,教育活动越来越社会化和组织化,在此基础上,人类的教育活动不光是要研究教育对象——儿童的成长问题,还要研究教育活动的组织、机构的管理问题。因此,教育可分为两大领域:即学生的教育和学校的管理。依据学生及机构的不同等级阶段,教育又主要分为普通教育和高等教育。教育领域的日益扩张和复杂一方面完全突破了“Pedagogy”和“Education”的固有边界,另一方面,“Pedagogy”和“Education”也难以作为对整个教育领域的源点、基础和观照。庞大复杂的教育学科需要一种“内在统一性”,需要一种基本的学科作为整个学科领域的“形而上”源点、基础、反思与观照,那么有学者认为这个词应该是“Educology”[8],它相对于“教育—Education”这一研究对象,就如同“社会学—Sociology”相对于“社会—Society”一样。

二、学科横向结构“五点金字塔”模型建构的内在逻辑

(一)传统三大学科“基础——底面”的“形而下”地位

从结构来说,以总体形式形成科学体系的科学门类,可相对分为三大分支:自然科学、社会科学和技术科学,一系列具体的学科门类游离在三大学科的边缘或占据着中间地带。而自然科学、社会科学和人文科学,则是西方文化传统对科学分类的另一种表述[7](P161)。自然科学、人文科学和社会科学三大学科涵盖了人与世界关系的全部领域,既是人类认识和改造世界的结晶、产物和成果,也是人类进一步认识和改造世界的基础、工具和框架。自然科学揭示了人与自然的关系,人文科学揭示了人与自身的关系,社会科学揭示了人与社会的关系,因此,三大学科领域揭示和涵盖了人与世界的全部关系。由此可见,这三大学科领域构成了人类学科结构体系的“三个基本点”和坚实宽厚的“底面”。

现代学科虽然不断进步和发展,体系日趋复杂与庞大,但仍然没有超出传统三大学科构成的基本体系和框架。现代学科发展有两种模式,可称为“分析式”和“综合式”。所谓“分析式”,指在原有学科下有新的重大发现并发展成新的“下级学科”或“子学科”,其学科领域归属于其“母学科”;所谓“综合式”,主要指三大学科之间的交叉融合而形成新的学科,这类新的学科领域具有很强的“综合性”和“跨学科性”,被称之为“边缘学科”“横断学科”“交叉学科”等。有的尚未具备典型学科的相关特征,只能称之为一个“领域”或“问题域”。相对而言,现代学科“综合式”发展更加突出,原因有二:一是表层“实践性”原因。数字化时代人类面临人工智能等复杂的科技问题以及全球化时代人类面临世界性的文化冲突和生态环境问题,其问题解决均需要多学科以及多民族国家的合作与协同;二是深层“学理性”原因。人类面对的既然是一个包括人类自身在其中的完整统一的世界,那么,人类关于世界的知识体系也必然是完整和统一的。三大学科领域的划分并不是知识自身“原形”或固定不变的、终极的形态,而是人类在一定科技历史发展阶段建构知识体系的“主观认识”和“权宜之计”。人类知识体系本身也处于不断发生量变和质变的“范式”革命的“过程”之中。在这一“过程”中,随着“边缘学科”等的不断涌现,三大学科的联系日益密切,界线日益模糊,学科知识体系的完整统一性不断显现。由此可见,既然称这类“综合性”学科为“边缘学科”等,说明其仍然没有脱离或超出三大学科基本框架,仍然是三大學科构成的基本“底面”的一部分及其构成因素。

(二)哲学“光照——顶点”的“形而上”地位

哲学总是“思想中所把握到的时代,是时代精神的精华”。黑格尔认为,一个有文化的民族如果没有哲学,就像一座豪华的庙宇缺乏至圣的神一样[9]。高海清认为,哲学是一个民族的灵魂,标志其思维和精神所达到的深度和高度[10](P339)。哲学史是人类艰难而曲折的自我认识史[6](P26)。通识教育经典《哈佛通识教育红皮书》指出:学问的全部领域更像一个由各种各样的思维方式以不同的程度组合而成的“光谱”,它只有被推至极端时才能接近纯粹[11](P49)。各学科最高学位——博士学位都有一个统一的称号——Philosophy Doctor,直译就是哲学博士,一般称之为学术博士。哲学的目的是把事实与价值联系在一起。哲学提出的问题是:人类的期望和理想在万事万物的整体格局中处于何种位置?[11](P48)芝加哥大学校长哈钦斯在《美国高等教育》中认为,“大学将由形而上学、社会科学和自然科学三个学院组成”,“探究首要原则的形而上学无所不在,社会科学和自然科学即是建立在这种基础之上的,并服从于它。”[12]由此可见,不论是哲学家、教育学家还是杰出校长,都一致认为“形而上”的哲学是人类知识与智慧的“光照”与顶点。

(三)教育学“投射——重心”的“形而中”地位

综合来看,人文学科、社会学科、自然学科三分法为底面加上哲学或形上学科为顶点的金字塔构架较具完整性。但不难发现,这一外观完美的金字塔似乎缺少重心,因此就欠缺一种内在的完美。这一重心是什么呢?只能是教育学科。哲学是基于三大学科之上的形上学,是学科结构金字塔体系的顶点,教育学P*(Pedagogy,Education)则是哲学 P(Philosophy)在三大学科平面上的投影,也是学科金字塔结构的重心和纽带。

“形而中”的教育学作为联系“形而上”的哲学与“形而下”的三大学科之间的“中介”与“纽带”,是“中介论”在学科结构领域的具体应用和体现。所谓“中介论”,是指系统静态结构的中间环节或系统动态运行的中间过程的理论。由此可见,中介论从属于贝塔朗菲的系统论。中介论源于马克思和黑格尔的辩证法理论,实质上,中介论方法和中介论思维是一种辩证的方法和辩证的思维。中介论具有丰富的内涵:从系统的观点看,中介处于逻辑上“相邻”的两个系统的中间层次,是联系两个系统的纽带;从辩证法的矛盾论观点看,中介是矛盾的中间环节;从运动发展的观点看,中介是运动发展的“过程性”和“过渡性”流程,将运动发展过程的始与终、以及事物逻辑发展过程的原因与结果贯穿起来,从而形成一个完整的结构体系、发展脉络和逻辑链条。张应强认为,教育中介论的意义在于启迪中介思维、提供中介制度和建构中介组织[13]。周光礼认为,教育中介论的意义就在于形成中层理论[14]。

教育学作为哲学与三大学科之间的中介,体现在两个不可或缺且相互关联的方面。首先,体现在教育学与哲学的关系上:哲学是教育学之母,教育学是哲学的“投影”与“映现”。教育学科具有元学科的性质,具有综合性与边缘性的跨学科特征[15]。教育是与人类社会共存、参与人类自身生产的社会实践活动的普遍的、永恒的范畴[7](P19)。有学者批评“大学研究一切,却并不研究自身”。教育学院(Pedagogy or Education School)不光研究教育专业自身,而且研究所在的大学的办学以及大学内部各要素之间的关系(包括文理学院的通识教育)。因此,从这种较为深刻与广泛的意义上来说,教育学院与文理学院(College)有某种相似之处,并与分属三大学科的专业学院(Professinal School)相区别,而与哲学学院或研究生院具有更内在的联系。王国维认为,教育学是来源于哲学的,哲学是教育学之母[16]。杜威认为,哲学是教育学的一般理论,教育学就是哲学的社会实验室,因而他将其自然经验主义、实验主义(或工具主义)哲学思想,直接在三大学科的教育理论及其实践上加以验证[17]。其次,体现在教育学与三大学科的关系上:三大学科的专业教育必须通过教育学中的“通识教育”思想与模式,在其专业教学中渗透“人文精神”的“思维层次”和“精神境界”教育,才能实现人对“知识整体”的认识和“完整人格”的养成。由此可见,哲学对三大学科的“光照”是通过教育学的“折射”和“映射”这一中介环节和过程实现的。通识教育起源于古希腊的“自由教育”(Liberal Arts),又称“博雅教育”,其核心精神在于倡导人的自由和谐发展,培养学生树立正确的价值观和世界观,成为一个“完整的人”;而专业教育作为一种教育力量有其局限性,即它通常并不提供对总体关系的理解[11](P43)。有学者认为,专业教学中贯彻人文精神本是应有之义,大学专业教学过分注重知识的工具性而使其精神性日渐缺失。对此,人文教育应体现在专业教学的方方面面。专业教学中渗透人文教育的具体途径包括:拓展专业内涵、点燃兴趣火花、折射知识之美、引领思考路径、优化行为方式、导正科学态度、唤起心灵共鸣、追求至真至善[18]。刘献君认为,结合专业教学进行人文教育,是深化大学生文化素质教育的关键。他通过对60位高校教师的教学实践的调查表明,结合专业教学进行人文教育的方式是丰富多彩的,主要有:起于知识、启迪精神、渗透美育、行为互动、营造氛围、以悟导悟、以人为本、提升境界[19]。

总之,教育学作为哲学与三大学科之间的“中介”,或作为哲学“顶点”在三大学科领域“底面”上的“重心”“投影”和“映射”,具有哲学与三大学科之间的双向互动作用。教育理论是否丰富,是判定哲学与三大学科关系是否合理的重要依据。教育学与哲学类似,虽然教育学的“领地”被自然科学、社会科学和人文科学不断“侵占”,“疆界”被不断“侵犯”,但其凭借对人本身的关切而实现对人所发现和创设的其他学科的“穿越”与“渗透”,犹如哲学“普世光”的“折射”与“投影”,从而实现在广泛的学科领域“处处为家”[20]。

三、学科横向结构“五点金字塔”模型的意蕴

(一)在传统三大学科领域金字塔“底面”中,再现人文科学、社会科学与自然科学“形而下”的“基础”与“平等”地位

人文科学、社会科学和自然科学“三足鼎立”,共同构成了学科横向金字塔结构的“底面”,这一寬厚的“底面”构成学科结构的“基础”与“形而下”的部分。然而,值得关注的是,“自然科学”由于其与生俱来的“客观性”与“确定性”以及对生产力显而易见的直接推动作用,受到愈来愈多的重视;相形之下,人文和社会科学由于其“价值性”与“相对性”以及对生产力作用的“间接性”,而经常受到质疑和非议,甚至在某些时期和阶段,自然科学及其理工类学科大有甚嚣尘上之势,而人文与社会科学的相对独立地位被削弱。这种状况不符合学科发展规律,也必然使“三足鼎立”的学科生态和谐局面受到破坏。

(二)在五大学科领域金字塔“顶点”中,显现哲学学科“形而上”的“光照”与“引领”地位

“人,一刻也不能没有哲学思维”。爱因斯坦认为,“如果把哲学理解为在最普遍和最广泛的形式中对知识的追求,那么,哲学显然就可以被认为是全部科学之母。”孙正聿认为,只有当哲学像恩格斯所描绘的那样被驱逐出自然科学领域、社会历史领域以及思维科学领域,也就是只有当哲学“无家可归”的时候,哲学依凭对人自身及其生活世界的反思,犹如“普世光”,从而穿透、超越与“光照”各别的学科,哲学才真正地“四海为家”[10](P56) 。

(三)在五大学科领域金字塔“重心”中,凸显教育学学科“形而中”的“映现”与“中介”地位

从参与角度来分析,教育可分为主体、对象和媒介,其中主体和对象都是人,因而教育离不开对人性和人的本质的洞察和把握。教育“内在地”具有“主体间性”“生成性”和“反思性”,是“形而上”哲学的一种“形而下”“映射”。“形而上”的哲学通过“形而中”的教育学这一“中介”,“光照”和“映射”“形而下”的传统三大学科领域,所以教育学具有联系哲学与传统三大学科领域的“形而中”的中介、桥梁、枢纽作用和地位,成为五大学科领域金字塔结构的“中心”与“重心”。不难想象,与哲学被放逐的境遇相似,“跨学科”性质的教育学也面临领地被侵蚀、边界被穿越的“边缘化”境地。令人遗憾的是,这一“边缘化”困境在“双一流”建设背景下反而愈加严峻,这种状况不能不引起警醒与关注。其实,实践中的“现实困境”根源于理论上的“观念迷失”,对教育学以及人文社科的削弱与取缔不光危及学科本身,还必然危及学科完整生态结构与内涵。

因此,光大教育学科本身,遵循五大学科结构逻辑,维护学科生态平衡,应成为全体教育界有识之士尤其是教育学者的使命与责任。钱钟书先生在《围城》里嘲讽教育学科被贬到最低层次的荒诞现实,鲁迅先生在《我们是怎样教育儿童的》一文中感叹谁能弄明白人是如何被教育熏陶的,则其功德,当不在禹下[21]。教育史表明,教育学人对自身栖息的学科这种深沉而又复杂的情愫由来已久并将相伴始终。仿照曹桂林先生《北京人在纽约》中的笔调,这种情愫就是:如果你恨一个人,就让他去学教育,因为它是学术与实践的泥潭与地狱,面临着无尽的理论谜题与现实困扰;如果你爱一个人,就让他去学教育,因为它是学术与实践的圣地与天堂,闪耀着永恒的人性之美与智慧之光。

参考文献

[1] 冯向东.学科、专业建设与人才培养[J].高等教育研究,2002(05):67-71.

[2] 刘献君.论高校学科建设中的几个问题[J].中国地质大学学报(社会科学版),2010(04):6-11.

[3] 翟亞军.大学学科建设模式研究[M].北京:科学出版社,2011:24.

[4] 白强.世界一流学科的生成逻辑与建设路径——基于中外两所大学两个一流学科生长史的考察[J].大学教育科学,2019(04):47-52.

[5] 辞海编辑委员会.辞海(第6版)[M].上海:上海辞书出版社,2014:2903.

[6] 孙正聿.思想中的时代:当代哲学的理论自觉[M].北京:北京师范大学出版社,2004.

[7] 顾明远,等.教育大辞典(6)[M].上海:上海教育出版社,1992.

[8] 唐莹.元教育学[M].北京:人民教育出版社,2002:代序21.

[9] [德]黑格尔.逻辑学(上卷)[M].杨一之,译.北京:商务印书馆,1966:2.

[10] 孙正聿.孙正聿讲演录[M].长春:长春出版社,2011.

[11] [美]哈佛委员会.哈佛通识教育红皮书[M].李曼丽,译.北京:北京大学出版社,2010.

[12] [美]罗伯特·M·哈钦斯.美国高等教育[M].汪利兵,译.杭州: 浙江教育出版社,2001: 66.

[13] 张应强.大学的文化精神与使命[M].合肥:安徽教育出版社,2008:419-421.

[14] 周光礼.政策分析与院校研究:中国高等教育研究的中层理论建构[J].高等教育研究,2009(10):41-48.

[15] 王洪才.教育学:学科还是领域[J].厦门大学学报( 哲学社会科学版),2006(01):72-78.

[16] 王国维.论叔本华之哲学及其教育学说[M].沈阳:辽宁教育出版社,1997:51.

[17] 杜成宪,郑金洲.大辞海(教育卷)[M].上海:上海辞书出版社,2014:725.

[18] 郭立婷,王静,宋彩萍.论专业教学中渗透人文教育的途径[J].太原师范学院学报(社会科学版),2006(07):152-154.

[19] 刘献君.科学与人文相融——论结合专业教学进行人文教育[J].高等教育研究,2002(05):1-6.

[20] 陈明.教育研究之三境界[J].教育理论与实践,2015(32):3.

[21] 鲁迅.我们怎样教育儿童的?[A].鲁迅论人生[C].北京:人民文学出版社,2013:111.