大年初一,老鼠嫁女儿(外一篇)

老鼠嫁女,是中国许多地方有的传说。不过,各地传说虽然相近,但关于传说中的嫁女时间,却大相径庭,时间从腊月二十三至正月二十五都有。

度娘关于老鼠嫁女的传说,说在江南一带的民间传说中,说老鼠是害人的,不吉利,所以旧历年三十夜要把它嫁出去,以确保来年平安吉祥。上海郊区有些地方说老鼠嫁女是在正月十六,这天晚上,家家户户炒芝麻糖,就是为老鼠成亲准备的喜糖。

江南一带,我记忆中老鼠嫁女都在正月初一晚上。不过,查文献,既有记载是正月初一的,比如清道光时所修的《武进阳湖合志》,载的是正月初一晚上老鼠嫁女:

“正月元旦,至晚不燃灯即卧,云老鼠嫁女。小儿女以米团插花置鼠穴旁,云送嫁。”

乾嘉道时无锡人钱泳所著《履园丛话》,有文《鼠食仙草》,载明万历末年所传的老鼠嫁女故事,云除夕备嫁妆,礼成于正月初一晚:

“吾乡九里桥华氏家有楼,扃钥已久。除夕之夜,忽闻楼上有鼓吹声,异之,家人于墙隙中偷窥,有小人数百,长不盈尺,若嫁娶状,傧礼前导,奁具俱备。旁有观者曰:“明日嘉礼,当更盛也。”主人颇不信。至次日夜,乃亲视之,听鼓吹复作,花光镫彩,照耀满楼。有数十人拥一銮舆,而新人在舆中哭,作呜呜声。后有老人坐兜轿,掩涕而送之。女从如云,俱出壁间去……”

近人乡邑前辈伍稼青编著《武进礼俗谣谚集》“老鼠嫁女”条:“元日,人家每日落即就寝,以先一夕守岁不眠故也,俗为是夕‘老鼠嫁女,故人须早睡。或以红色绢花插糕饵上,置之柜顶或墙边,为鼠女添状,并示庆贺之意。”

当然也有载是除夕夜的。比如,清光绪时的《武进阳湖县志》载:“除夕,晚不燃灯而卧曰老鼠嫁女。”

康熙年间福建陈梦雷编《古今图书集成》之“岁功典”除夕部载:“武进岁除,喂鼠饭,饭一盂,益以鱼肉,置之奥窖处而祝之曰,鼠食此,毋耗吾家。”

绍兴的朋友说是正月初三,但鲁迅笔下的,却是正月十四:“正月十四的夜,是我不肯轻易便睡,等候它们的仪仗从床下出来的夜。”(《狗·猫·鼠》)

尽管文献记载老鼠嫁女日子各有说辞,但总在辞旧迎新时,而且所载原因流程相仿。

我小时候生活的地方,属于江南的常州武进县,旧时曾为阳湖县。此地古老相传,老鼠嫁女在正月初一晚上。

我知道老鼠嫁女的传说时,年纪还很小,当时还住在旧村的后进阁楼上。阁楼前进是堂奶奶家的卧室兼储藏室,后进是祖父母的卧室兼储藏室,家里的米囤等都在这个屋子里。屋子有两张床,祖父母各一张,我和弟弟分别跟祖父母睡。这个房间后窗很小,窗外有三棵高大的椿樹挡住了光线,西侧有个采光瞭望的月洞,屋顶上有块采光的小明瓦。但总体而言,这个阁楼大白天也是光线昏暗。

因为房间同时兼储物,尤其有米囤及存放大豆黄豆赤豆绿豆的瓮头等,老鼠颇多,养猫也不管事。晚上睡觉,常听老鼠穿行之窸窣声,甚至,会有胆大的老鼠趁猫去其他地方巡视时啃啮米囤稻草的声音。我有时也会在睡梦中迷迷糊糊听到祖母啐赶老鼠的嘘声。

每年正月初一早早吃完晚饭后,祖母就会催促我们上楼去睡觉,因为今晚老鼠要嫁女,不能弄出动静来,而且只有安静地黑暗中,躺着,才能见到老鼠嫁女儿的盛况。就像钱泳写的那样。祖母当然不会像钱泳写得那样文气,但其实就是一个意思,跟人间嫁女一样,热闹隆重,但要没灯火不发出声才可能看到。

那个年代冬天极冷,取暖设备也少,也没电视可看游戏可玩,小孩们巴不得早早钻进被窝呢。加上对老鼠嫁女儿充满了紧张和好奇,都想看看那些老鼠怎么嫁女儿,所以,一吃完饭,洗完脸,便迫不及待地爬上阁楼,钻进被窝了。不过,我记得不得祖母是否在墙角放置了什么熟食碎屑作为贺礼,甚至如伍稼青所言插红色绢花示贺。反正,老鼠呆的阁楼里有什么哪能找到什么,它们都很清楚。

我小时候特别相信黑灯瞎火静卧床上瞪大眼睛竖起耳朵,能看见或听见老鼠嫁女的盛况,但总是不得。问祖母,祖母总会说,有的,晚上老鼠穿红戴绿,敲锣打鼓,排了长队,送亲迎亲来着,你们熬不住,睡着了。

想想也是,对于小孩来说,黑暗中温暖的被窝里,瞪大眼睛竖起耳朵,不很快睡着才怪呢——纵使是迅哥儿那样的人物,“不肯轻易便睡,等候它们的仪仗从床下出来的夜”,但终究也没熬得住,只好推诿给老鼠嫁女,是不想收“贺礼”,所以“不分请柬”,谢绝“观礼”的——睡着没看见,只好怪自个儿,明年大年初一,接着来,争取不睡着。所以,虽然年年不见老鼠做亲嫁女儿,却依然相信能看到,直到上学了,才不信,并认为这是迷信,再也没有相信过。不过如今却又对此传说好奇了起来,大概是人老多情吧。

老鼠嫁女的盛况,北方的剪纸里常有,据说还有拍过美术电影,我没看过。但除了无锡钱泳的文学笔调,我喜欢的绍兴周氏兄弟也都写过老鼠嫁女的盛况。

1926年,鲁迅在《狗·猫·鼠》一文中写得极其精彩,照录于此:“我的床前就贴着两张花纸,一是‘八戒招赘,满纸长嘴大耳,我以为不甚雅观;别的一张‘老鼠成亲却可爱,自新郎、新妇以至傧相、宾客、执事,没有一个不是尖腮细腿,像煞读书人的,但穿的都是红衫绿裤。我想,能举办这样大仪式的,一定只有我所喜欢的那些隐鼠。现是粗俗了,在路上遇见人类的迎娶仪仗,也不过当作性交的广告看,不甚留心;但那时的想看‘老鼠成亲的仪式,却极其神往,即使像海昌蒋氏似的连拜三夜,怕也未必会看得心烦。正月十四的夜,是我不肯轻易便睡,等候它们的仪仗从床下出来的夜。然而仍然只看见几个光着身子的隐鼠在地面游行,不像正在办着喜事。直到我熬不住了,怏怏睡去,一睁眼却已经天明,到了灯节了。也许鼠族的婚仪,不但不分请帖,来收罗贺礼,虽是真的‘观礼,也绝对不欢迎的罢,我想,这是它们向来的习惯,无法抗议的。”

知堂《儿童杂事诗·老鼠做亲》有云:

“老鼠今朝也做亲,灯笼火把闹盈门。

新娘照例红衣裤,翘起胡须十许根。”

这个结婚的仪仗,正如鲁迅所言,与人类的迎娶仪仗相仿。而老鼠嫁女时,主家还要在墙角柜顶随礼致贺,心理大概如文献所载,“毋耗吾家”——嫁出去的女儿泼出去的水,老鼠这种东西,最好嫁出去后永不回来,这才不会像硕鼠一样耗空主家。

我后来想,大年初一吃完晚饭,家里人催着早早熄灯上床,伍稼青说是因为除夕守岁,第二天早睡补觉,而所谓“老鼠嫁女”,大概也是为了哄孩子编出来的。就像钱泳在《鼠食仙草》结语时写的那样,“按今邑中风俗,岁朝之夜,皆早卧不上灯,诳小儿曰‘听老鼠做亲,即以此也。”其实质大概还是为节省用灯油糊弄小孩早睡觉吧。那个时候,生活艰困,灯火照明,也是殊为不易的。

至于老鼠嫁女的故事,最早所本,大概还是来自吴承恩西游记里唐僧被鼠精所诳失陷陷空山无底洞的故事吧。但为何全国许多地方都有老鼠嫁女的传说,这个问题,得有民俗学家来解释了。

冬日江南绝味之水腌菜爆小虾

2018年11月底回故乡,请江湖儿女到故乡买醉,提前请弟弟帮我备菜。

弟弟去湖边买小杂鱼做鱼冻时,也顺便买了些活蹦乱跳的小湖虾回家。小湖虾可做醉虾,油爆等,都是美味。但在故乡,还有一种做法,我觉得是最受欢迎却是最家常的做法,就是水腌菜爆小虾。

水腌菜是故乡冬令菜肴,一种咸菜,我曾写过《江南旧闻录之难忘故乡的水腌菜》。过去农村几乎家家户户都做。过去经济凋敝,冬天寒冷,不若今天物产丰饶,物流畅通,什么都有得吃。所以,水腌菜几乎是故乡农村冬日的当家菜,早饭晚饭就着米粥吃,特别开胃下粥,中午没菜时用它就米饭也很好吃。我们小时候常常偷偷去腌菜缸里翻腾水腌菜的嫩心,当零食吃。

我们家现在还是每年冬天都腌一大缸水腌菜,我此番回家,每次经过放腌菜缸的屋子,那水腌菜的清香飘出,真是诱人。今天的水腌菜,虽然依然当家,但角色变了。当年乡村经济好转后,水腌菜不仅担纲下粥的咸菜,还可以当配菜,烧出江南乡村的绝味来,比如江南水乡,鱼多,水腌菜烧杂鱼冻,绝对是江南乡村冬日绝味。而另一种,则是水腌菜爆糠虾。

糠虾也曾是故乡旧物,比沼虾小许多。我小时候,河里多沼虾,常见它们隐在清水下趴伏在河埠头或平整的浅滩上,而浅滩上丛生的水草里或者水草丛生的灌溉沟渠里,则多糠虾。我小时候,常用趟网筢网去战备沟里趟筢糠虾,趟回来,夏天用来和自己做的黄酱一起烧,既可当主菜,也可搭粥,而且时间可以放得长。冬天,则是用水腌菜爆糠虾。

水腌菜爆糠虾,其实做法很简单。

捞出适量水腌菜,清水冲洗后,切碎;把糠虾捡拾干净——过去弄回来的糠虾,难免会有水草稻草或其他零碎杂物,清水冲洗。

锅烧热,加油。油热后倒入切碎的水腌菜,快速油爆翻炒——我小时候,特别想吃油爆的水腌菜,油爆过后的水腌菜,比生的好吃,因为那时缺油,生水腌菜又吃多了——然后倒入洗净的糠虾,接着快速翻炒,小糠虾刚进锅还有不少蹦跶,一会儿工夫,全部由青白变红,混杂在了浅黄色的水腌菜里,出锅,装碗。亮晶晶的浅黄中夹杂着红色,煞是好看,兼之清香四溢,实在让人流口水。

我家做水腌菜爆糠虾,除了油,什么也不放。不用担心糠虾的腥味,糠虾本身腥味不重,当水腌菜的咸鲜味遇上糠虾的新鲜味,新旧相遇交融,相当于新旧两个世界的汇合,哪一点腥味根本无从品察,其味之鲜美,不是单纯的水腌菜或糠虾的鲜美可以匹敌的,它变得更复杂多样,既有水腌菜的鲜味,也有糠虾的鲜味,更有融合后产生的独特的味道。

我现在走南闯北多了,口味有些改变,若我来水腌菜爆糠虾,或许,我会切几丝青红椒在里边,适当加些辣味,如果掺杂些辣味进去,其味之变,就更加复杂。不过,我父母接受不了味辣的东西。

据说有些人家做这个还要放料酒姜和味精,甚至还加些水,其实大可不必,这复杂了,调料味喧宾夺主,反而掩盖了水腌菜和虾的本味。

做好的水腌菜爆糠虾,既可以早晚搭粥,也可以中午下饭。一頓吃不完,放在桌子上,冬日天冷,也不会坏,可以吃几天。

下酒?这水腌菜爆糠虾,当然是跟喝白酒绝配的凉菜啊。

不过,现在故乡周边河道污染,沼虾和糠虾都几乎绝种了,即使有,也不敢吃。都是到湖边去买新鲜的,好在湖边也不算远。这次弟弟买回家的是小湖虾,不是糠虾。

吃早饭的时候,我夹了一大筷子堆在粥碗里,问父亲,水腌菜爆小虾,应该糠虾最好吧?

打了一辈子鱼的父亲点点头,糠虾最好。这小沼虾稍微大了一些,做醉虾又稍微小了一些。

不过,即便如此,这水腌菜爆小湖虾,依然是绝味。

哎,真想带一瓶回北京。

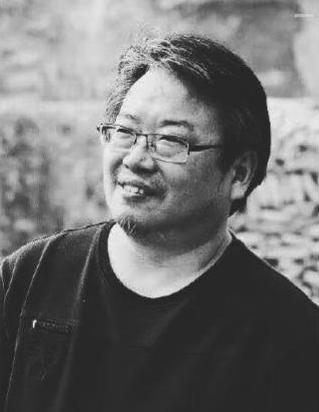

作者简介:

朱学东,出生于1967年,江苏武进人,毕业于中国人民大学哲学系。朱学东是资深媒体人,历任《信息早报》副总编辑、《传媒》杂志常务副总编辑兼常务副社长、《南风窗》总编辑、《中国周刊》总编辑。