论沈曾植“通古今以为变”的书学观

◇文津

沈曾植(1851——1922),字子培,号乙庵,晚号寐叟,别号甚多,如乙僧、释持、寐翁、睡翁、守平居士、谷隐居士、逊斋、逊翁、巽斋、李乡农等等。生于北京,浙江嘉兴人。光绪六年(1880)进士,授刑部主事,历任刑部员外郎、郎中、总理衙门章京、安徽提学使、署部政使、护理巡抚等职。甲午战争后,支持维新变法,并赴日本考查学务。1898年,在武汉两湖书院担任主讲。1910年因得罪权贵以病为由辞去官职寓居上海。辛亥革命以后反对共和制,为清帝复位而努力,在张勋复辟时,受礼部尚书。1922年卒于上海。

沈曾植博览群书,知识渊博,被后人称为“清末大儒”。他擅长经史、地理、律法、佛教,著述非常之多,如《元秘史笺注》十五卷、《蒙古源流笺注》八卷等,代表了当时学术界西北地理衍变研究的最高水准。“根据《沈寐叟年谱》中的统计,沈曾植有关史地方面的研究著述达十五种。”〔1〕在律法方面,他做了不少辑佚补缺的工作,其中《汉律辑存》《晋书刑法志》被刑部尚书推为当代律家第一。他精通佛学,还是个善于表情达意的诗人。虽然沈曾植晚年才开始专心钻研书法,但他的学书思想和书法作品却取得了很高的成就,在书法史上有着不可取代的地位。他的书法理论主要有《海日楼札丛》《海日楼题跋》。他在书法实践中秉承“通古今以为变”,追究“异体同势、古今杂形”,有效地使碑、帖结合,在行草书中融入章草字形,以章草笔意嫁接行草书,创造出了生拙野逸、跌宕起伏、姿态万千的书法作品,做到了“古”与“今”、“南”与“北”书体风格的统一。

[清]沈曾植 隶书惟德以礼八言联 纸本

一、打通“古”“今”

《海日楼书法答问》云:“学古人者必求其渊源所自,乃有入处。”〔2〕沈曾植认为,学习古人必须知道他取法何处,只有这样,才算真的“学古”。“学古”的关键在临摹,临摹旨在知其渊源。“楷之生动,多取于行。篆之生动,多取于隶。隶者,篆之行也。篆参隶势而姿生,隶参楷势而姿生,此通乎今以为变也。篆参籀势而质古,隶参篆势而质古,此通乎古以为变也。故夫物相杂而文生,物相兼而数赜。”〔3〕这里,沈曾植指出了书体间的关系,他认为楷书的生动取于行,篆书的生动取于隶。隶书就是快速书写的篆书,篆书因为得到隶书的笔势而姿态万千,隶书因为得到楷书的笔势而摇曳生姿,这就是所谓的“通乎古今以为变”。沈曾植认为“学古”关键在临摹,临摹贵在“通”,由于“通”才能产生变,所以说,“通乎古今以为变”就是沈曾植书学的宗旨。在沈曾植的观念里,“通古今”是为了“变”,“变”才是“学古”的最终目的。“古”为“质”,“今”生“姿”,“古”“今”都是为“变”服务的,在沈曾植的书法里我们可以看出,他真正做到了“变”,做到了古今为我所用。

二、打通“南”“北”

沈曾植发展了刘熙载“北书以骨胜,南书以韵胜。然北自有北之韵,南自有南之骨也”的观点,认为“实则南骨即北骨,北韵即南韵”〔4〕。刘熙载虽然在竭力兼顾碑、帖二者,但还是认为碑、帖二元不可调和,而沈氏则认为南北两派是融会贯通的。沈氏分别从南北用笔、小楷和碑刻用笔结构以及南北朝书法发展脉络、碑帖书家的相互影响来证明“南北互通”。

1.从南北用笔证明“南北会通”。沈曾植在《菌阁琐谈》中说:“《校官碑》结字用笔,沉郁雄宕,北通《夏承》,南开《天发》。”〔5〕南方《校官碑》的结字用笔厚朴方正,集中体现了北方《夏承碑》的圆笔和南方《天发神谶碑》的方笔,其朴茂的风格恰恰表现了南北骨韵相通的特点。在《禅静寺刹前铭敬使君碑跋》中:“北碑楷法,当以《刁惠公志》、《张猛龙碑》及此铭为大宗。《刁惠公志》近大王,《张猛龙碑》近小王,此铭则内擫而外拓,藏锋抽颖兼用而时出之。中有可证《定武兰亭》者,有可证《秘阁黄庭》者,可证《淳化》所刻山涛、庾亮诸人书者,有开欧法者,有开褚法者.盖南北会通,隶楷裁制,古今嬗变,胥在于此。”〔6〕沈氏不同于其他书家过于强调南、北的区别,而认为南北朝碑帖之间有其共性。沈氏在文中把《刁惠公志》比拟王羲之书法,把《张猛龙碑》比拟王献之书法,其实也侧面反映了南北相通的道理。《敬使君碑跋》虽为北朝碑刻,却藏锋露锋同时兼具,内擫外拓共同兼有,其已体现出南北互通,北派欧阳询书与南派褚遂良即是同源异流。又如《敬使君碑跋》云:“此碑运锋结字,剧有与定武《兰亭》可相证发者。东魏书人,始变隶风,渐传南法,风尚所趋,正与文家温、魏向任、沈集中作贼不异。世无以北集压南集者,独可以北刻压南刻乎?此碑不独可证《兰亭》,且可证《黄庭》。”〔7〕沈曾植认为《敬使君碑》正碑凝重,不胜碑阴,碑阴浑厚参以行书笔道,与《定武兰亭》可相互印证,由此得出“南北互通”的结论。

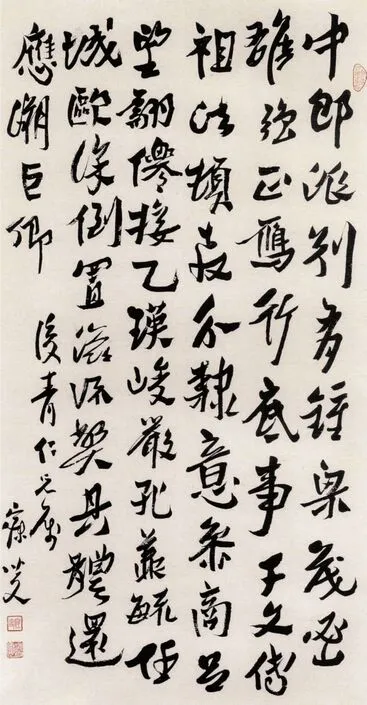

[清]沈曾植 行书包世臣论书诗轴 127.8cm×66.2cm 纸本 辽宁省博物馆藏

2.从小楷与碑刻用笔和结构证明“南北会通”。沈曾植在《星凤楼祖本〈黄庭经)跋》中说:“此《星凤》祖本也。画中圆满,非宋刻不及此。以笔法论,尚在越中石氏本上。吾甚愿学者以此与《禅静寺》同参。因此溯《水牛山》,不惟南北交融,抑且大小同贯也。”〔8〕《黄庭经》笔法“画中圆满”,用笔与东魏碑刻《禅静寺》相近,与北齐《水牛山》摩崖石刻雄健浑厚、古朴拙厚的风格相似。虽《黄庭经》为小楷,《禅静寺》为北朝碑刻,但《黄庭经》反映出宏大气象,《禅静寺》兼具南朝用笔结体,由此得出“南北交融,抑且大小同贯也”的结论。

3.从南北朝书法发展脉络证明“南北互通”。沈曾植在《全拙庵温故录》中阐述:“南朝书习,可分三体:写书为一体,碑碣为一体,简牍为一体。《乐毅》《黄庭》《洛神》《曹娥》《内景》皆写书体也。传世墨迹,确然可信者,则有陈郑灼所书《仪礼疏》,绝与《内景》笔锋相近,已开唐人写经之先,而神隽非唐人所及。丁道护《启法寺碑》乃颇近之。据此以推,《真诰论》《杨许写经语》及《隐居与梁武论书语》乃颇有证会处。”〔9〕“碑碣南北大同,大较于楷法中犹时沿隶法。简牍为行草之宗,然行草用写书与用于简牍者,亦自成两体。”〔10〕这里,沈曾植将南朝书迹分为写书体、碑碣体、简牍体三类,《乐毅》《黄庭》等是写书体,《仪礼疏》与《内景》相近,已开唐人写经之先河,而丁道护的《启法寺碑》虽为碑刻,却与上述的写书体相似,可见,沈氏认为南北并非完全对立。另外,他认为南北碑碣大同,大概是由于楷书沿袭的是隶书的笔法。这就好比简牍为行草书之宗,而其后简牍与写书却是行草书的两种书体。由此,可以看出沈氏对南北两派流变的深刻思考。

4.从碑帖书家互相影响证明“南北互通”。包世臣作为碑学书法的倡导者,对董其昌评价不是很高,而拥护包世臣的沈曾植却对董其昌有很高的评价:“刘文清出于董;何子贞从董破角瓜为圆、削繁成简语悟入,是张得天变相,亦董系也;完白行书,承其家学,从陈香泉来,亦间接受董影响。故董为近代书学大宗。《画禅室随笔》及倪家《杂记笔法》为书家之宗门武库,《艺舟双楫》由二书而更上一层楼者也。”〔11〕可见,沈曾植打破了清际“碑眼看帖”的思维定式,他认为刘墉、张照学董,甚至碑学大家何绍基、邓石如也受到董其昌的影响,碑派著作《艺舟双楫》也只不过是承《画禅室随笔》和《杂记笔法》的余绪而已。“香光安吴,本是一家眷属,血脉相通。”〔12〕沈曾植认为帖学大家董其昌与碑学倡导者包世臣是“一家眷属”,二者是相通的。另外,从包世臣和沈曾植对米芾书法的不同态度,也可以看出沈曾植认为“南北互通”。在《明拓思古斋黄庭经跋》中:“襄阳无一画入晋人,此长睿诸君畜诸胸臆,閟不敢言者。不意七百年后,发之此老。如涂毒鼓,闻之者死。然使安吴当日多见唐贤手迹,恐宗论将不能无小变。又使引申此意,再下一转,曰率更无一笔入晋人,或曰河南无一笔入晋人,不知先生将何以应之?”〔13〕从这段话可以判断沈曾植对包世臣于米芾的微词很不满意,并指出米芾足以入晋人格,如果提出欧阳询、褚遂良无一笔入晋人的说法,不知包氏会如何应对。综合包世臣、沈曾植对董其昌和米芾的不同态度可以看出,沈氏已经超越了碑、帖二元的局限,认为二者同源。

在沈曾植的观念里,不仅没有南北流派之差异,更没有经典、非经典之高下,相反,他认为南北派相互作用,经典、非经典之间也是相互影响的。在《菌阁琐谈》中:“伯英为西州宗尚。而今流沙诸简,精紧多于纵逸,足证《阁帖》章草一帖,是伯英真迹。”〔14〕沈曾植用流沙坠简风格来佐证《阁帖》章草为张芝真迹,可见,他认为非经典也是有值得学习的地方的。在此,他以非经典来证明经典的权威,由此可以看出,他有着开放的学术态度。《菌阁琐谈》记载:“《礼器》细劲,在汉碑中自成一格。或疑师宜官书,虽无确证,然非中郎派,可决定也。唐人论隶,韩、蔡辈皆祖中郎,故此碑不见称道.北宋时乃稍显,国初大行,几为汉刻之甲,要亦百法门中一法耳。流沙木简“始建国”“折伤薄”“急就篇”,皆此体。”〔15〕沈曾植以墨迹证碑,认为《礼器碑》与流沙坠简亦有相通之处。以下是典型的以墨迹证帖,“内府收王珣《伯远帖》墨迹,隶笔分情,剧可与流沙简书相证发”〔16〕。“黄(伯思)论阁帖,真确有据依,非仅精识。以波磔别章草,可谓得立论之源。汉晋以下,波磔寖少,或非天然矣。流沙坠简,所以可贵。”〔17〕由此可见,沈曾植观照书法,除了前人所依据的秦汉刻石、魏碑、刻帖,又以新出土的《流沙坠简》汉晋墨迹为依据,对书体的流变进行重新整理,对碑和帖的笔法进行再思考。沈曾植学碑不囿于碑,学帖不限于帖。他用广阔的视角和独到的眼光去探索发现,尝试着打破碑、帖之间的界限,为实现书体大融合做着不懈努力。正是由于他开放的学术态度,才使得他晚年在非经典作品中吸取了大量营养,为他鲜明的书法风格的形成奠定了坚实基础。

三、打通书体

唐孙过庭在《书谱》中提到:“图真不悟,习草将迷。草不兼真,殆于专谨;真不通草,殊非翰札。故亦旁通二篆,俯贯八分,包括篇章,涵泳飞白。若毫厘不察,则胡、越殊风者焉。”〔18〕可见,早在唐代就已经主张字体间要相互补充。到了宋代,苏轼提出:“世之书,篆不兼隶,行不及草,殆未能通其意者也。”〔19〕黄庭坚说《石鼓文》“可得正书行草法”〔20〕。明代董其昌在《画禅室随笔》中说:“乃知作楷书必自八分大篆入门,沿流讨源,见过于师,方堪传授。”〔21〕董氏主张学习楷书必先由篆隶入门。晚明的傅山则把篆隶提到一个新的高度,他说:“不作篆隶,虽学书三万六千日,终不到是处,昧所从来也。”〔22〕傅山认为篆隶是学习书法的不二法门。早在唐代,书家就已经注意到书体互兼,主张各种书体是平等的,但在清代尤其是碑学兴起之后,书家提倡楷、行、草要有篆隶笔意。

沈曾植也认识到书体之间的互补作用,他在书论中提出:“右军笔法点画简严,不若子敬之狼藉,盖心仪古隶章法。由此义而引申之,则欧、虞为楷法之古隶,禇、颜实楷法之八分。”〔23〕可见,在他的观念里,行、草、楷、八分、古隶之间有着密切联系。“楷之生动,多取于行。篆之生动,多取于隶。隶者,篆之行也。篆参隶势而姿生,隶参楷势而姿生,此通乎今以为变也。篆参籀势而质古,隶参篆势而质古,此通乎古以为变也。故夫物相杂而文生,物相兼而数赜。完白以篆体不备,而博主碑额瓦当,以尽笔势,此即香光、天瓶、石庵一行作楷之术也。碑额瓦当,可用以为笔法法式,则印篆又何不可用乎?”〔24〕楷书之所以生动,是因为吸取了行书的体势流畅,篆书之所以生动,是因为吸取了隶书的舒展开张。隶书是快速书写的篆书,篆书因为取隶势而姿态万千,隶书因为取楷势摇曳多姿。篆书参以籀势而古拙,隶书参以篆势而质朴,可见,各种字体间是相互贯通的,可以互相补充,因此说“物相杂而文生,物相兼而数赜”。另外,他非常赞赏邓石如将碑额瓦当与书、印交叉学习的方法,肯定了董其昌、刘墉以楷作行的书写方法。“修短相副,异体同势,奇姿谲诞,糜有常制。中郎《隶势》。蔡邕采斯、喜之法为古今杂形,然精密闲理,不如淳也。卫恒《四体书势序》。”〔25〕“异体同势,即所谓古今杂形也。”〔26〕大量的书论资料显示沈曾植主张打破篆、隶、楷、行之间的界限,认为它们之间可以相互补充,字体间的融合可以促进书法风格的演进。“异体同势”“古今杂形”也是他在书法实践中所追求的。

四、打通风格

字体间的融合可以促进书法风格的演进,沈曾植不仅主张书体兼通,还进一步提出了风格兼通。沈曾植在《与谢复园书》说:“写《郑文公》,当并参《鹤铭》《阁帖》大令草法,亦一鼻孔出气。形质为性情之符契,如文家之气盛,则长短高下皆宜也。又云:‘云台山皆道昭书,而碑体谨严,摩崖较纵,其超逸蹈跹,真令人对之飘飘然有凌云气也。论韵格,恐在《鹤铭》上。’”〔27〕沈曾植认为写《郑文公碑》应当参以摩崖《瘗鹤铭》及大令的草法,因为它们气息相通,风格相似,性情通过形质才得以表现。郑道昭的《云台山刻石》结构严谨,纵逸跌宕,论格调,应该在《瘗鹤铭》之上。沈曾植主张写一个碑或帖时,应当参以其他的碑和帖来进行辅助学习,这样才能做到“变”,做到融会贯通。

沈曾植的书法作品不仅做到了书体兼通,而且做到了风格兼通,其书法寓草于行,寓楷于隶,很多笔画带有章草意味,有些用笔苍劲浑厚犹如篆书,这正是他追求“异体同势、古今杂形”的真实写照。

结论

在清末帖学占主导地位的大局里,沈曾植能站在客观、公正的立场,否定碑帖二元,古今对立,阐述论证碑派、帖派本就融合的观点,指出古为今用,这不仅打破了书学者狭隘的学书思想,而且开阔了书家取法的范围,实现了清末民初书法艺术风格的百家齐放。沈曾植广采博取、善于杂糅的思想给后世以启发,他认为篆籀汉隶、北朝碑刻、简牍帛书、钟繇“二王”、“苏黄米蔡”,无论碑、帖都可以为我所用,这远远超越了简单的碑帖融合。其包容汲取的思想使沈曾植有着更广阔的取法空间,最终形成其书体兼通、碑帖相融的书法风格。