安徽省医疗器械生产许可检查缺陷项目分析及对策建议

周 冬,张 毅,朱 静,王烈华,唐世泓

(安徽省食品药品审评认证中心,安徽 合肥 230051)

原国家食品药品监督管理总局发布的新版《医疗器械生产质量管理规范》2014年第64号公告(以下简称《新规范》)于2015年3月1日正式施行,安徽省于2015年10月1日正式启动《新规范》检查工作。2018年1月1日起《关于医疗器械生产质量管理规范执行有关事宜的通告》(2014年第15号)规定正式实施,要求所有医疗器械生产企业应当符合《新规范》,近年来,我省医疗器械企业申请生产许可检查数量大幅增长。本研究中统计并分析我省42家次医疗器械生产企业现场检查情况,针对我省施行《新规范》过程中存在的主要问题和缺陷[1-4],提出相应的对策和建议。现报道如下。

1 总体情况及缺陷项目

1.1 总体情况

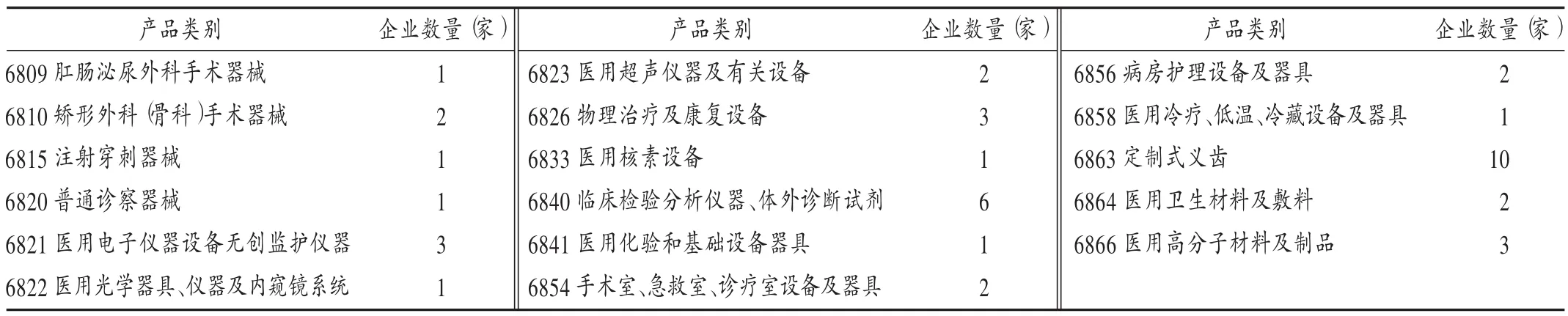

产品类别:按现行医疗器械分类目录,42家次企业现场检查共涉及17大类产品,生产企业数量及产品分类结果见表1。

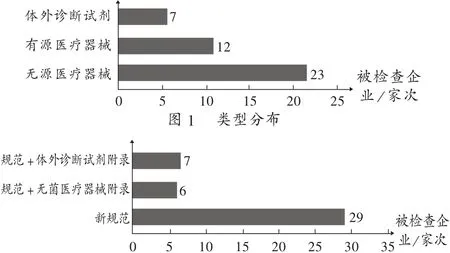

企业类型:医疗器械生产企业按照基本类型,包括有源医疗器械、无源医疗器械和体外诊断试剂,42家次检查企业类型分布见图1。

检查依据:医疗器械生产许可检查依据为《新规范》《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》,以及2018年1月1日实施的《医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿》,42家次检查中定制式义齿企业共检查12家次,占28.57%,检查依据分布见图2。

表1 被检查企业生产产品类别情况(n=42)

图2 检查依据分布

检查评估标准:《关于印发医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则等4个指导原则的通知》(食药监械监〔2015〕218号)中规定,在医疗器械生产许可现场检查中,未发现企业有不符合项目的,建议结论为“通过检查”;发现企业关键项不符合要求的,或虽然仅有一般项不符合要求,但可能对产品质量产生直接影响的,建议结论为“未通过检查”;仅存在一般项不符合要求,且不对产品质量产生直接影响的,建议结论为“整改后复查”。

检查结果:经对检查组现场检查报告及整改情况进行综合评定,确定33家次企业生产许可检查申请符合医疗器械生产质量管理规范和相关附录要求。

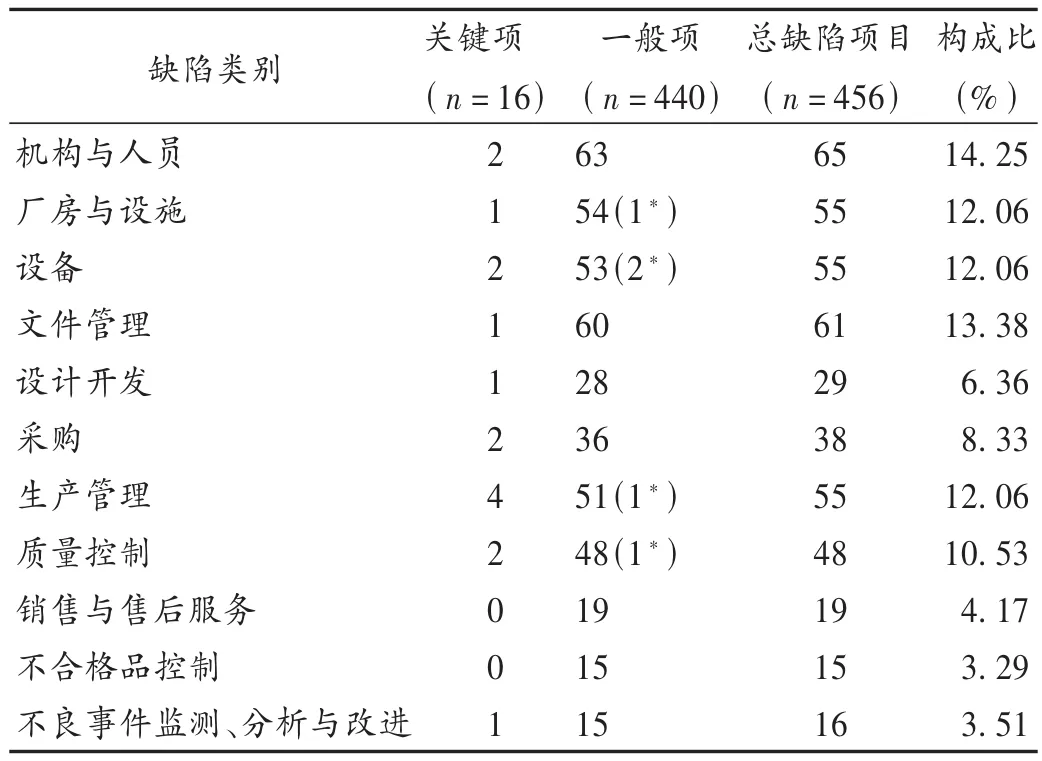

1.2 缺陷项目概况

缺陷项目数量:42家次检查共发现缺陷项目456项,关键项16项,一般项440项(一般项中可能对产品质量产生影响的有5项);单次检查发现关键项最多4项,最少1项;一般项最多18项,最少5项;平均每家次检查发现缺陷约11项。缺陷项目中405项不符合《新规范》要求,平均每家次发现缺陷约10项,51项不符合《新规范》相关附录要求,平均每家次发现缺陷约1项。

缺陷项目分布:见表2。

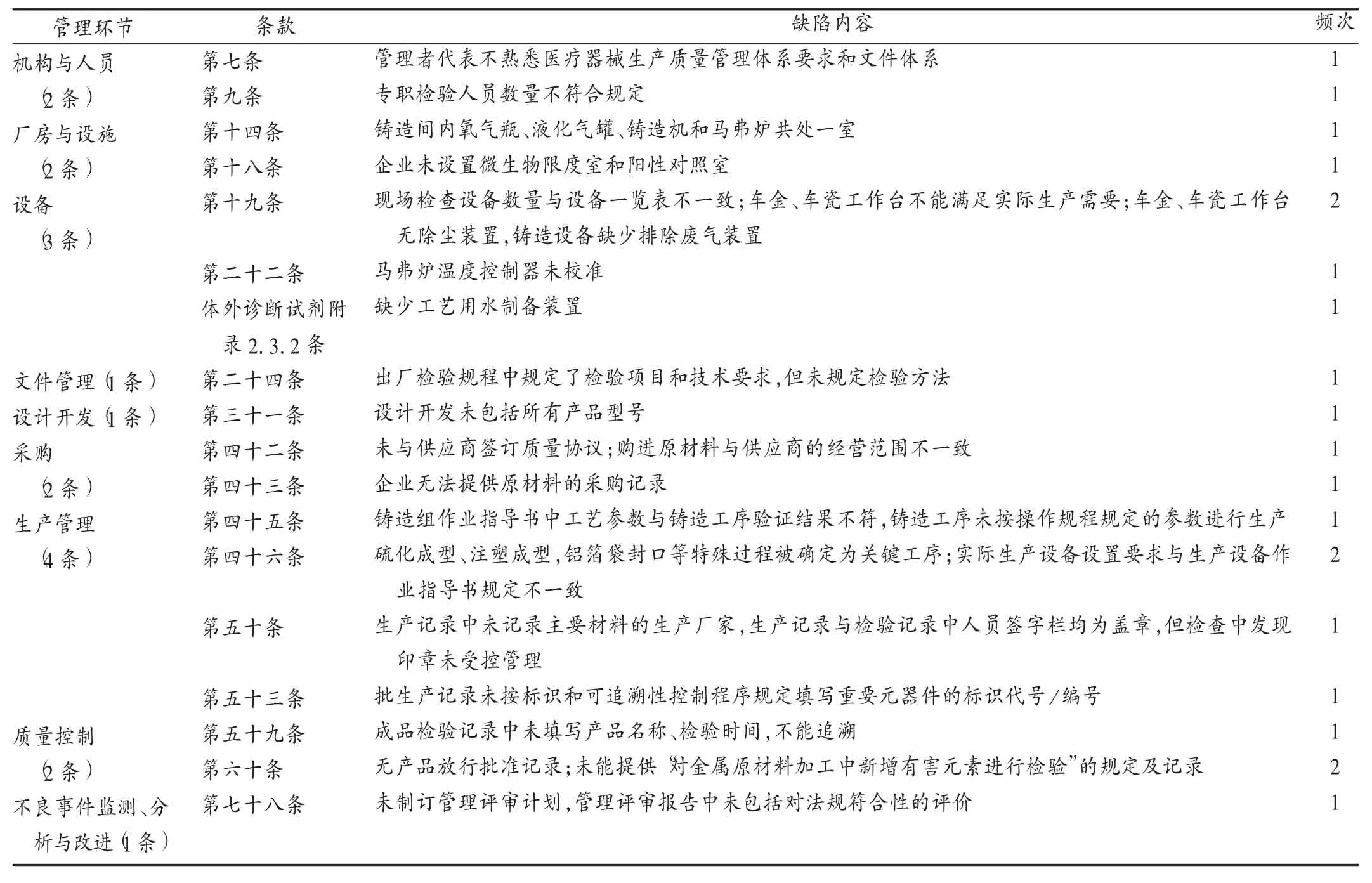

关键项情况:现场检查发现的16项关键项和5项可能对产品质量产生影响的一般项涉及《新规范》《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》,详见表3。

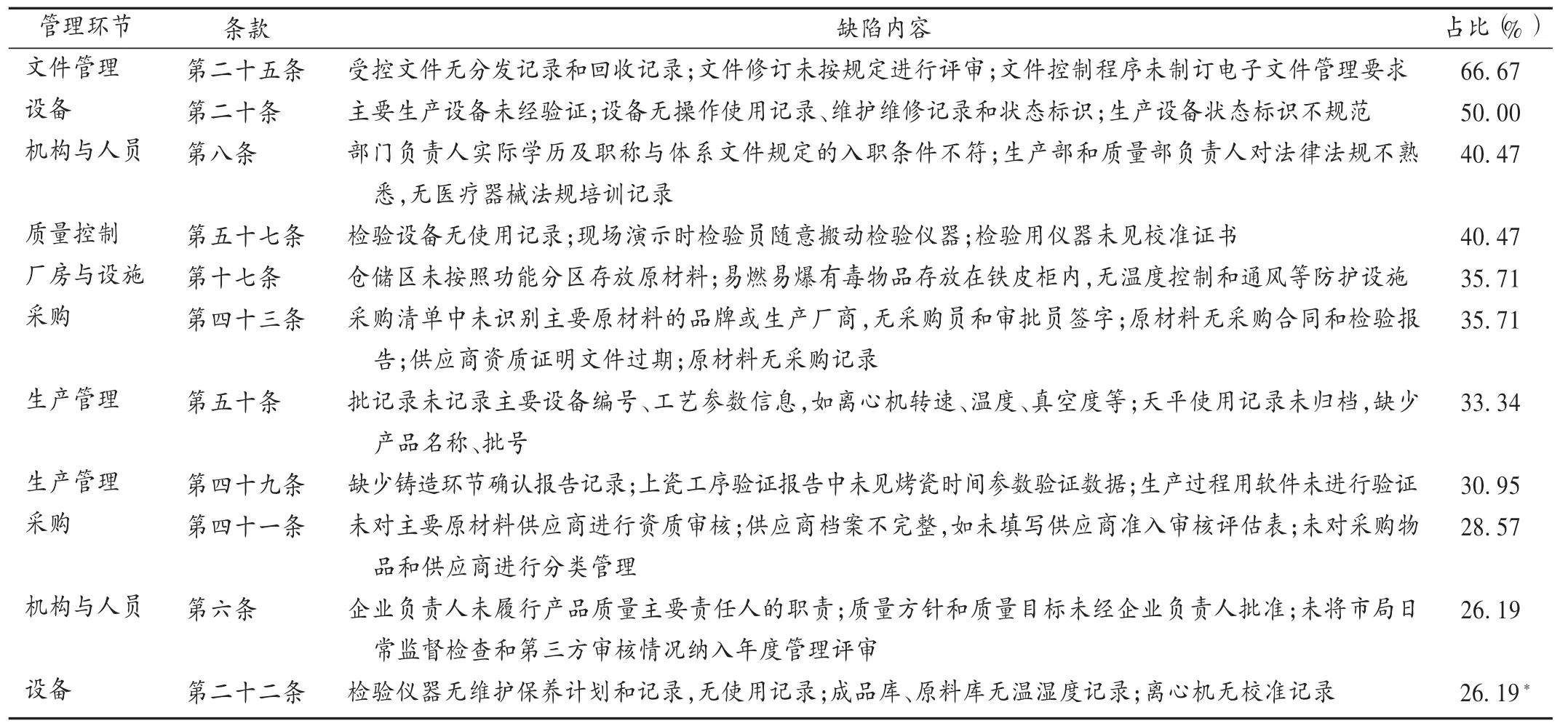

缺陷项目出现频次:此次检查发现的456项缺陷项目中,出现7次以上的条款都属于《新规范》,共24条,未涉及规范相关附录条款,共301项缺陷,占总缺陷项目数的66.01%,排名前10位的高频次一般项统计结果见表4。

2 主要问题与原因分析

2.1 机构与人员

主要问题:管理者代表和部门负责人不能有效执行体系文件;企业负责人及关键岗位人员对质量管理体系和医疗器械法律法规理解不到位;组织机构设置不合理。

表2 缺陷项目构成情况

原因分析:一是企业负责人未能履行产品质量第一责任人的职责,在质量方针和质量目标制订、人力资源保障方面未能履责;二是未结合岗位开展针对性的培训,包括法律法规、程序文件和岗位作业指导书等;三是内审工作流于形式,很多问题未及时发现,造成体系要素不受控,管理混乱。

2.2 厂房与设施、设备

主要问题:有源企业生产区与检验区未有效隔离;定制式义齿企业生产设施设备不能满足生产需要;设施设备布局不合理;仓储区和危险品存放区管理不规范;未进行生产设备验证;设备无使用、维护维修记录和状态标识;检验设备无自校记录,检验仪器超过有效期或检定证书过期。

原因分析:一是有源企业生产厂区面积普遍较小,在功能区域设置时不能有效隔离生产和检验操作区,易交叉;二是定制式义齿企业厂房老旧,设施设备落后;三是设备使用管理职责未明确到责任人,标识管理意识不强;四是检验设备未制订校准和检定计划,质检员对检验设备的自校管理存在认识偏差,自校过程不规范。

2.3 文件管理

主要问题:质量手册未依据产品特点和风险列出不适用条款;生产岗位不能获得作业指导书;文件未按文件控制程序进行管理;文件内容与现行法律法规相脱节;文件控制程序中未制订电子文件管理要求;记录不规范,存在批号涂改情况。

原因分析:一是对文件系统的建立和管理停留于书面形式,人员执行力不佳,文件可操作性不强;二是对文件管理和记录管理要求培训不到位,管理层人员不熟悉文件体系,关键岗位人员不熟悉程序文件和作业指导书内容;三是未及时宣贯和培训新规范要求,质量管理体系文件修订不合理。

表3 关键项缺陷统计结果

表4 排名前10位的高频次一般项缺陷统计结果

2.4 生产管理和质量控制

主要问题:未对特殊过程参数进行确认;生产工序验证报告中无关键参数验证数据;生产过程用计算机软件未进行验证;生产设备编号管理混乱;批记录内容不完整;未建立出厂检验操作规程;自校规程无试验方法和要求,未对自校设备做出规定;未建立质量控制程序;检验设备无使用记录;过程检验记录不全,不能有效反映检验过程;原料进货检验记录与检验操作规程不一致;质检员随意搬动检验仪器。

原因分析:一是生产质量管理水平低,特殊过程实际要求与前期工艺验证存在差异;二是对生产所用软件的界定和理解存在偏差;三是生产、检验记录内容未能完全符合新规范要求;四是对新规范规定的程序文件内容缺乏清晰认识;五是检验人员停留在“能操作”而不是“会操作”,对操作要求理解片面。

3 对策与建议

3.1 建立完备的医疗器械生产质量管理体系

文件体系是建立质量管理体系的基础,文件是否具备可操作性,规定是否能执行到位,直接决定质量管理体系的运行好坏。文件体系框架和内容应当符合新规范要求。建议企业基于产品特点,从文件的编制、修订、审核、批准等方面按照文件控制程序严格管控,所有管理行为必须履行规定程序,做到有记录、能追溯。对文件控制的要求进行分解细化,确保各级文件和记录的原始数据真实、完整和有效,产品生产质量管理过程可追溯[5-6]。应将基于风险的管理理念贯彻到全体职工,让每位职工认识到只有建立科学完备的质量管理体系,并做到规范运行,才能确保医疗器械产品质量安全、可控。

3.2 强化企业关键人员技能考核

企业需要足够数量且具备相应资质的管理人员和操作人员,稳定、素质优良的人员队伍是实施新规范的基础,也是企业长期生存和不断发展的关键。建议进一步加大对关键岗位人员的考核、培训力度,特别是企业负责人、管理者代表和各部门负责人。根据作业指导书对普通员工开展多频次的实操性培训,提升关键要素“人”的能力,并采用科学的评估方法检测培训质量,力求从质量管理意识、岗位操作要点等多维度去理解和把握新规范的精髓,增强全体人员的管理意识、风险意识和责任意识,持续改进生产质量管理水平。

3.3 推进医疗器械产品全生命周期质量风险管理

中共中央办公厅、国务院办公厅2017年10月8日印发的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》中提出:加强药品医疗器械全生命周期管理,医疗器械上市许可持有人须对医疗器械设计开发、临床试验、生产制造、销售配送、不良事件报告等承担全部法律责任。新规范作为所有企业必须遵循的法规要求,适用于医疗器械全生命周期产业链的各阶段,通过实施新规范,能保证医疗器械全生命周期各阶段的安全、有效。医疗器械产品种类纷繁复杂,生产企业数量众多,企业规模化程度大小不一,管理水平参差不齐。建议企业从产品角度出发,基于风险评估生产管理和质量控制的运行情况,确保关键工序和特殊过程处于受控状态,通过严格的过程控制和风险识别,确保产品质量安全。生产过程中准确识别关键工序和特殊过程,并通过验证与确认实现对生产环节的把控。推进医疗器械产品全生命周期质量风险管理,采用风险分析的方法确定医疗器械生产风险发生的可能性及严重程度,并制订个性化风险防控措施,确保产品剩余风险可接受,产品整体风险可控[7-10]。

3.4 加强医疗器械生产检查员专题培训

随着国家和省级职业化检查员队伍建设的持续推进,今后省级审核查验部门的工作重心将转移到各类现场检查工作中。建议通过加快推进职业化检查员队伍建设,发挥职业化检查员作用,细分检查员队伍结构,依据检查员检查专长,分类组织开展现场检查工作[11]。结合我省医疗器械生产企业实际,组织开展各类专题培训,如无菌医疗器械专题、体外诊断试剂专题、定制式义齿专题、检查组长工作情况汇报等多种形式的培训讨论会[12],开展生产检查模块专题调研[13],做到统一尺度,达成共识。提升检查员基于产品风险检查的意识,分类研判不同类型企业现场检查风险要素,明确检查思路和关注点,真正将现场检查工作做细做实。