我国城镇居民主观幸福感影响因素研究

何翠香,晏冰

(云南民族大学 经济学院,云南昆明 650504)

一、引言

改革开放以来我国社会经济发生了翻天覆地的变化。2010年起我国GDP总量已经超过日本,成为仅次于美国的世界第二大经济体,与此同时人们的生活水平也有了较大的改善和提升。在经济取得重大成就之后,党和政府开始更多地关注人类社会最基本的问题——幸福。2006年4月,胡锦涛同志访美期间在耶鲁大学发表演讲,首次明确提出要“关注人的生活质量、发展潜能和幸福指数”。这代表了中国领导层对国民幸福的关注与重视(林洪、孙求华,2013)。对此,中国学术界也掀起了“幸福研究”的热浪[见王海成(2013)综述]。

早期的幸福研究主要集中在哲学、心理学、社会学角度,随着幸福经济学的兴起,幸福的测量及其影响因素被越来越多的经济学者所关注。尽管在现代经济学中,经济增长或收入增长仍是经济研究的核心命题,但它们可能并不是目标本身,而在更大程度上表现为实现人们“幸福”(happiness)的手段,“幸福”才是人们最终所追求的目标(罗楚亮,2006)。而在经济和国民收入快速增长的同时,中国居民的幸福感表现并不同步。据调查,从1990年开始到2000—2005年,中国人的生活满意度呈下降趋势,2005年之后出现回升,整体上形成一条U形曲线(Easterlin et al.,2012)。据世界价值观调查(World Values Survey,简称WVS)结果显示:1990—2007年,中国居民的平均幸福感由1990年的7.29下降到2001年的6.63;2007年回升到了6.76,但仍远远低于1990年的水准。由此可见,幸福作为一种反映人们生活满意状况的指标,要受到诸多复杂因素的影响,不仅受到经济因素的影响,而且还要受到社会因素以及心理因素的影响,从而表现出非单调的变化趋势。据联合国发布的《世界幸福报告》(WorldHappinessReport)显示,在156个受调查的国家中,2012年中国幸福感排名112位,2013年排名93位;近年来随着政府对民生问题的关注以及相关政策的实施,我国国民幸福感在逐渐提升,但这一表现却与我国经济增长速度并不匹配。因此,有必要进一步研究影响国民幸福感的深层次原因。

本文以主观幸福感为衡量指标,使用2008年和2009年中国城市、农村和流动人口居民收入调查数据(Rural Urban Migration in China,简称RUMiC)中城镇居民收入调查数据,首次运用面板分位数回归方法,在控制不易观察且不随时间改变的个体特征变量后,研究健康、婚姻状况、受教育程度、年龄等主要因素对主观幸福感的异质性影响。该方法在丰富了国内幸福感研究方法的同时,考察了中国居民的主观幸福感差异及各因素在整个幸福感分布上的不同影响程度,从而使政策的制定更具针对性。文章结构安排如下:第二部分为文献综述,主要回顾了国内幸福经济学的研究方法和成果以及部分国外相关经济学文献;第三部分为面板分位数回归模型及数据说明;第四部分为回归结果讨论;最后为结论与政策建议。

二、文献回顾

近年来,随着幸福经济学的兴起,国内许多学者利用面板和截面等微观数据对幸福感进行研究。从国内已有的研究文献来看,大多数文献使用OLS回归或有序离散变量回归方法进行研究。如鲁元平和张克中(2010)利用WVS的中国部分,运用有序离散模型研究了经济增长和亲贫式支出对中国居民幸福感的影响,发现经济增长并不能带来国民幸福感的提升,而以教育、医疗和社会保障构成的亲贫式支出对国民幸福感有显著的促进作用。同样运用WVS中国部分数据,温晓亮等(2011)发现在影响主观幸福感的因素中,相对收入和社会失范对主观幸福感的影响较大,人口学变量中的性别、年龄、健康、婚姻、教育等都对主观幸福感有影响。

刘宏等(2013)利用2009年中国家庭营养健康调查数据(China Health and Nutrition Survey,简称CHNS2009),使用ordered probit计量模型研究了永久性收入和房产财富对主观幸福感的影响,发现相比于当期收入,永久性收入和房产财富是主观幸福感的重要影响因素,但两者对主观幸福感的影响存在城乡差异。亓寿伟和周少甫(2010)基于CHNS数据库研究了一组特殊群体——老年人的幸福感现状,运用ordered logit回归模型,他们发现收入增加对老年人的主观幸福感有正向显著影响,而收入差距的影响并不显著;健康对老年人的主观幸福感有明显的正向影响;医疗保险对老年人的主观幸福感存在显著正向影响。但随着区域分布及城乡分布的变化,老年人的主观幸福感存在差异。

何立新和潘春阳(2011)运用有序离散变量回归方法,综合2005年中国综合社会调查数据(China General Social Survey, CGSS2005)和中国经济数据库(CEIC2005)数据发现,机会不均和收入差距都对主观幸福感产生负向影响,但机会不均对居民主观幸福感的负向影响对低收入者和农村居民的损害更为严重,而收入差距显著损害了低、中低和高收入阶层的主观幸福感,对中上收入阶层的影响并不显著。闰丙金(2012)、王鹏(2011)、陈刚和李树(2013)和李清彬和李博(2013)等学者使用CGSS2006和不同计量方法研究了主观幸福感的各个影响因素。闰丙金(2012)运用ordered logit研究了收入、社会阶层认同对主观幸福感的影响,发现收入变化、收入公平、社会阶层认同状况对主观幸福感都有显著的正向影响,且这种影响有显著的城乡差异,收入对城乡居民主观幸福感的影响并不显著。王鹏(2011)运用OLS回归方法研究了收入差距对中国居民主观幸福感的影响,发现收入差距对主观幸福感的影响呈倒U形,临界点在基尼系数为0.4;当基尼系数小于0.4时,居民的幸福感随着收入差距的扩大而增强;但超过0.4 时,扩大的收入差距将导致居民幸福感的下降。随着收入差距的扩大,居住在城市、非农业户籍和受教育程度较高的居民,其幸福感更低;居民自认为收入所得不合理也会显著降低其幸福感。陈刚和李树(2013)考虑了内生性后采用2SLS和ordered probit模型考察了管制、腐败对居民主观幸福感的影响,发现腐败显著降低了中国的居民幸福感,且在控制了腐败变量的内生性之后,腐败对居民幸福感的抑制效应还明显增强了,远远超过了经济增长对居民幸福感的促进效应。李清彬和李博(2013)则构建门限回归模型实证研究了中国居民的幸福-收入门限值,认为幸福-收入的门限值约在“人均收入”3300元,收入对幸福感的影响从门限前的显著正向变为门限后的不显著。

赵新宇等(2013)利用吉林大学公众幸福指数课题组关于2012年中国公众主观幸福感问卷调查数据,运用有序概率模型考察了绝对收入、相对收入和预期对公众主观幸福感的影响。发现我国存在“幸福悖论”现象,相对收入对公众主观幸福感有显著促进作用,其效果强于绝对收入;预期对于中、低收入群体的主观幸福感具有显著正向作用。

罗楚亮(2006)在对概率模型进行分解分析的基础上,对2002年中国家庭收入调查数据(China Household Income Project, CHIP2002)中城乡之间以及城镇失业与就业居民之间的主观幸福感差异进行了比较分析,发现农村居民的主观幸福感高于城镇居民,主要是由于预期的满足程度、收入变化预期、对生活状态改善的评价等差异所引起的;城镇失业与就业居民的主观幸福感差异则主要是由收入效应导致的。袁正等(2013)基于CHIP 2002年的数据运用OLS和有序离散选择模型,检验了收入水平、分配公平对居民幸福感的影响,发现居民的幸福感与收入水平呈正相关关系,与收入不公呈负相关关系。收入水平对低收入组的正向效应更大,分配不公对低收入组的负向效应更大。

国外学者对中国幸福感的研究也很多:如Appleton and Song(2008)、Knight et al. (2009)和Knight and Gunatilaka (2010a,2010b)利用CHIP2002和类似方法系统地研究了中国城市居民、农村居民以及城市移民的主观幸福感决定因素并且比较分析了三个群体幸福感差异存在的原因;Gao and Smyth (2011)基于中国城镇劳动力调查(China Urban Labor Survey)2005年数据研究发现相对于实际收入的增加,移民对于未来收入的预期会对当期的幸福感产生显著的正向影响;Frijters et al. (2012)利用CHIP2002数据也得到了类似结论。

通过梳理发现,国内外学者对于主观幸福感的研究多采用OLS回归、离散选择模型或门限回归模型进行实证研究。由于此类方法主要研究解释变量对主观幸福感的均值影响或者不同幸福感的水平影响,且假设扰动项服从均值为零、同方差且不相关的正态分布或者logistic分布的模型在现实中不一定能得到满足,使得这些模型的估计与结论可能存在偏差。国外一些学者已开始采用分位数回归方法讨论各因素对主观幸福感的异质性影响,如:Binder and Coad (2011)基于2006年英国家庭面板数据(British Household Panel Survey,简称BHPS),运用分位数回归方法发现收入、健康及社会因素降低了位于分位数高端个体的主观幸福感,教育对低分位点个体的主观幸福感存在正向影响,而对高分位数个体存在负向影响。Binder and Freytag (2012)运用分位数回归研究了做志愿者是否会提高自身幸福感的问题,他们发现相比于不是志愿者的个体而言,个体的志愿者身份对自身主观幸福感产生正向关系。且这种正相关性主要是由于减少了幸福分布低端人群的不快乐。Yuan and Golpelwar (2013)利用分位数回归方法对上海市居民主观幸福感进行了研究,发现社会经济安全、社会包容、社会凝聚力和社会权利对主观幸福感存在显著影响。Jimenez et al. (2014)基于欧洲社会调查数据(European Social Survey),使用同样的方法研究了教育和主观幸福感之间的关系,发现两者之间存在一种激励机制,即对于职业人员而言,在整个幸福分布上,教育能够实现那些心理成本很高的渴求。而最先将分位数回归和面板数据相结合使用在主观幸福感的研究当属Binder and Coad(2014),运用该方法和BHPS1996-2008数据,他们研究了失业与主观幸福感的负相关性在整个分布上的变化,发现幸福感高的人群受失业的影响相对较小。

本文参考Binder and Coad (2014),拟将面板数据的分位数回归方法首次运用在RUMiC数据上来研究影响中国城镇居民主观幸福感的因素在整个分布上的变化情况。相比于横截面数据和时间序列数据,面板数据不仅为研究者提供更多数据和消除多重共线性,还可以解决遗漏变量的问题,为模型研究提供可靠、准确的估计;而分位数回归可以更详细的考察不同分布上的幸福感的影响因素的贡献。相比于国内已有的研究,本文在数据、方法上的创新都为国内关于幸福感的研究提供建设性的参考。

三、模型及数据

(一)计量模型

分位数回归方法最早由Koenker and Bassett (1978)提出,它是依据因变量的条件分位对自变量X回归得到的所有条件分位数上的回归估计。建立如下模型:

其中,Yi是因变量,Xi是自变量,εθi是残差项,满足Qθ(εθi|Xi)=0的假设条件。βθ是-分位数上的回归系数。

分位数回归可以精确的描述自变量对于因变量的变化范围以及条件分布形状的影响,而将分位数回归与面板数据模型结合起来分析变量之间的关系,可以在控制个体异质性基础上更好的分析自变量在不同分位点上对因变量条件分布的影响。

面板分位回归模型估计值最先由Koenker(2004)提出,后来越来越多的学者发展并完善该模型的估计和检验(如Geraci and Bottai, 2007; Abrevava and Dahl, 2008; Lamarche, 2010;Rosen, 2012等)。本文拟采用Canay(2011)提出的一种简单两步估值法进行本文的计量分析,因为这种方法不仅计算简便,且该估计值在一定正则条件下具有一致且渐进正态的特性。Canay(2011)的估计方法将固定效应按照纯局部转变(pure location shift)处理,观测数量n越大、时间T越长估计值表现越好;在Monte Carlo模拟中该方法的表现被证明与Koenker(2004)估计值类似。

考虑以下回归模型:

Yit=Xit'βθ+αi+εit

这里,Yit表示个i体i在时间tt的主观幸福度,Xit表示一组控制变量,如健康、婚姻、受教育程度、工作状态以及对数收入等,αi表示不随时间变化的个体固定效应,εit是误差项。使用Canay (2011)的两步估计方法本文得到β在各个分位上的估计值,具体如下:

(二)数据说明

本文采用的数据是中国城市、农村和流动人口居民收入调查(RUMiC)数据,该数据是由来自北京师范大学、澳大利亚国立大学的学者发起,并得到国家统计局和德国劳动研究所的支持。调查包含5000个流动人口家庭、8000个农村家庭和5000个城镇家庭样本(Meng et al., 2010)。本文使用RUMiC2008和RUMiC2009城镇家庭样本,形成平衡面板数据,以控制个体不易观察且不随时间改变的特征变量,分析城镇居民主观幸福感的决定因素及其在整个分布上的异质性影响(关于数据处理详见附表1)。

1.被解释变量

RUMiC2009年城镇家庭问卷除了一般健康问卷中的12个问题(简称GHQ-12)外,还有关于生活总体满意度及对生活各方面如收入、健康与配偶关系满意度等问题。但RUMiC2008年只有GHQ-12可以用来衡量主观幸福感。因此,本文的被解释变量选用GHQ-12来构建主观幸福感指标。GHQ-12已被广泛运用在主观幸福感研究和医学研究文献(Gardner and Oswald,2007)中,且被众多研究证实具有理想的效度和信度(如Clark and Oswald, 1994)。GHQ-12包括12个问题,每个问题有4个选项,其中1表示最好的状态,4表示最差的状态。参照Binder and Coad (2014)的方法,本文将GHQ-12中12个问题的选项相加,然后用48减去加总,得到[0,36]区间上的一个指标。也有文献将GHQ-12得分加总,并划分为几个类别(Akayet al. ,2012),或者使用Caseness GHQ,即统计回答差或最差状态的题目数量为主观幸福感指标(Clark,2003),关于GHQ-12问卷中的具体问题详见表1。

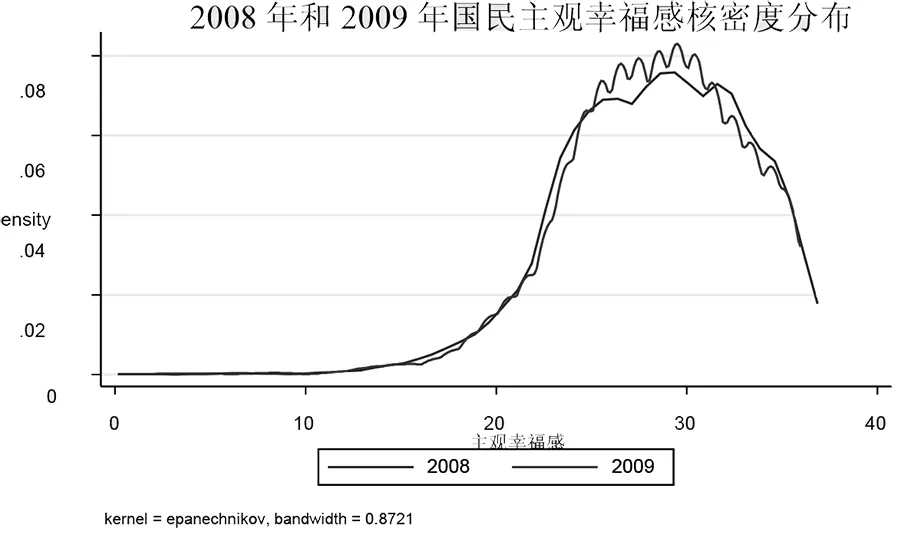

图1 2008年和2009年主观幸福度的核密度估计

图1描述了2008年和2009年中国城镇居民主观幸福感的核密度分布图,从图中可以看出,2008年和2009年的核密度分布走势相似,且峰值均出现在30左右;平均来看,公众的主观幸福感较高。

2.解释变量

从已有的文献中发现,影响主观幸福感的因素较多,综合考虑各因素的影响贡献之后,本文确定了8个解释变量:健康状况(包括:非常好;好;一般;不好;非常不好)、疾病、婚姻状况(包括已婚、未婚、离异、丧偶)、受教育程度(包括小学及以下、初中、高中、大专、大学及以上)、工作状态、性别、年龄(控制在21~65周岁)、对数收入、省份变量。各变量的具体统计性描述见表1。

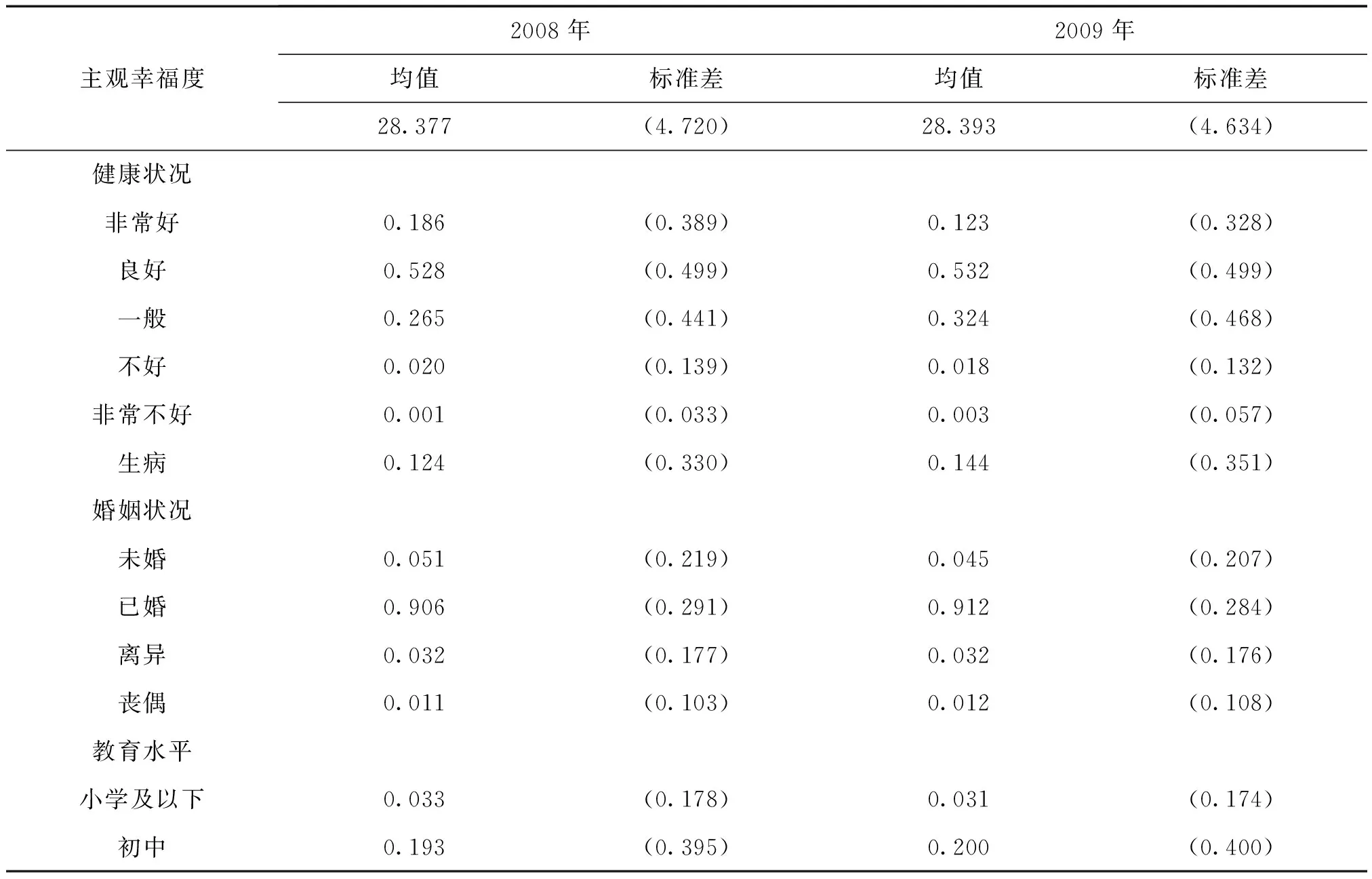

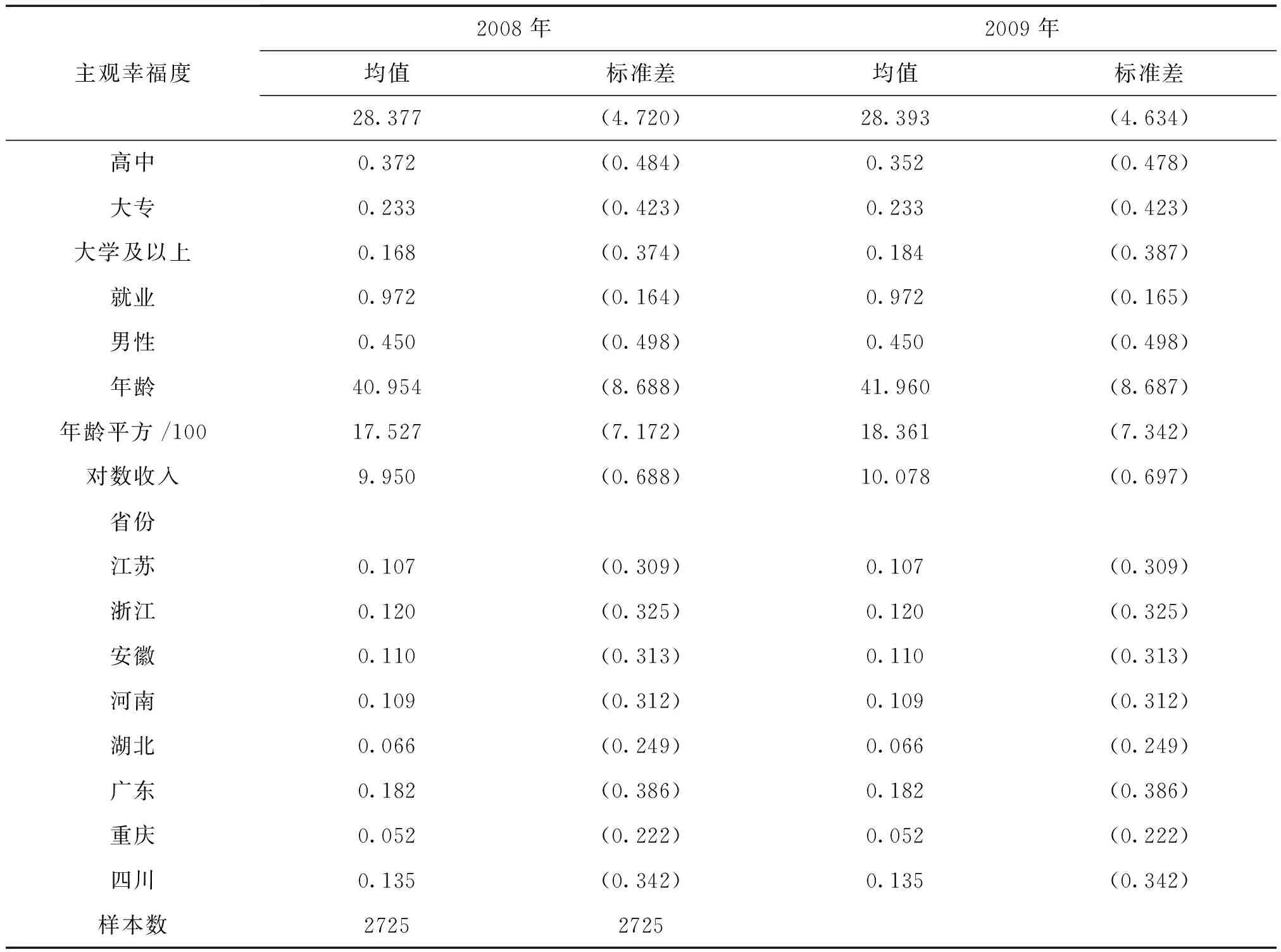

由表1中可以看出,2008年和2009年的主观幸福感均值均在28.3左右,2009年的主观幸福感均值略高于2008年。从其他变量的统计性描述来看,2008—2009年间,各变量的变化趋势平稳,并没出现非正常的波动。总体上看,各调查指标与预期相符,如健康状况良好的个体占样本的五成以上。随着高等教育的不断推进,大专及以上学历的个体占比在逐渐提高,且收入水平在逐年增加。样本年龄在41岁左右。

表1 2008年和2009年各变量的统计性描述

续表

主观幸福度2008年2009年均值标准差均值标准差28.377(4.720)28.393(4.634)高中0.372(0.484)0.352(0.478)大专0.233(0.423)0.233(0.423)大学及以上0.168(0.374)0.184(0.387)就业0.972(0.164)0.972(0.165)男性0.450(0.498)0.450(0.498)年龄40.954(8.688)41.960(8.687)年龄平方/10017.527(7.172)18.361(7.342)对数收入9.950(0.688)10.078(0.697)省份江苏0.107(0.309)0.107(0.309)浙江0.120(0.325)0.120(0.325)安徽0.110(0.313)0.110(0.313)河南0.109(0.312)0.109(0.312)湖北0.066(0.249)0.066(0.249)广东0.182(0.386)0.182(0.386)重庆0.052(0.222)0.052(0.222)四川0.135(0.342)0.135(0.342)样本数27252725

注:用省份CPI将2009年的收入折算成2008年标准;性别、省份数据两年一致。

四、实证分析

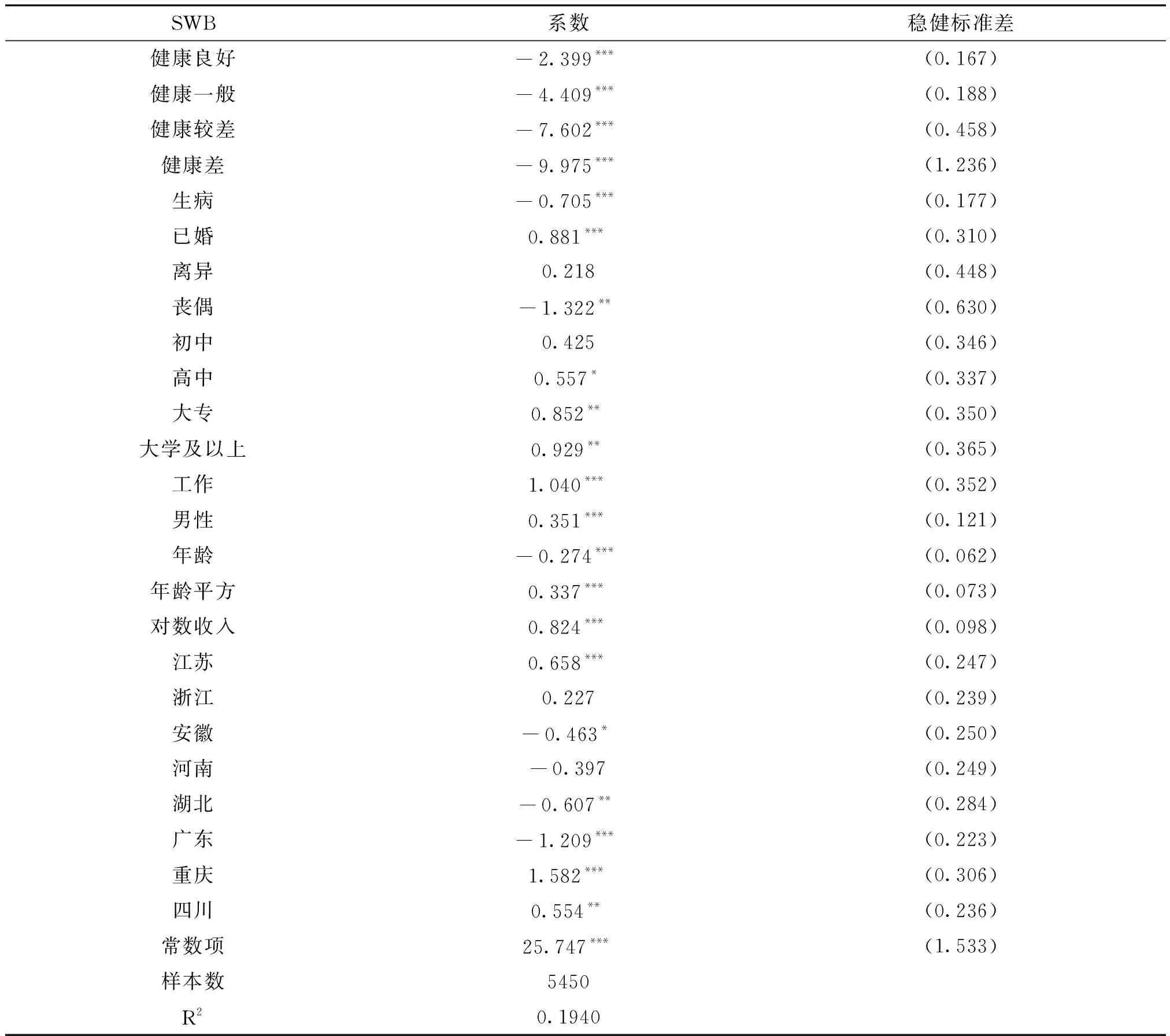

首先我们观察混合数据(pooled data)中各变量与主观幸福度的相关性。由于OLS和Ordered model得到的结果并无实质性差异(Ferrer-i-Carbonell and Frijters, 2004),本文采用OLS方法得到混合回归结果。从表2回归结果中可以看出,健康、婚姻状况、教育、工作、性别和年龄等人口学变量都对主观幸福度有显著影响。这一研究结论与幸福经济学文献(如Easterlin,2002,温晓亮等,2011)的研究结论基本一致。

具体地讲,主观健康状况与幸福感成正比:主观健康状况越差,幸福感越低。客观生病状态也对主观幸福感呈显著负向影响,但较主观健康状况的影响相对较小,这可能是由于虽然生病的人在身体上会遭受比健康时更多的痛苦,但在生病期间可以不用劳动和工作,还可以享受来自家人和朋友的关心和帮助。婚姻状况也是影响主观幸福度的显著变量,相对于未婚(单身),结婚会使主观幸福度提高0.881;而丧偶会显著降低个体的主观幸福度(1.322),说明丧偶给个体带来的伤痛不仅是生活的巨变,同时也对心理造成更大的伤痛。已有的相关文献研究也发现,健康状况差的人、失去亲人或婚姻不幸的人对于生活变故的发生都表现出缓慢适应或不能完全适应的情况(娄伶俐,2009)。教育水平对主观幸福度的影响同样显著,以小学及以下为参照组,其中大专及以上学历个体的主观幸福度最高。性别也是影响主观幸福感的显著因素,相对于女性,男性具有更高的幸福感,这一结论与辛自强和池丽萍( 2001)的研究结论一致,但也有一些研究如:苗元江和余嘉元( 2003)、李清彬和李博(2013)得出了不同的结论。李清彬、李博(2013)利用门限回归方法对CGSS2006年数据进行研究后发现,幸福感在中国社会并不存在明显的性别差异。苗元江、余嘉元(2003) 对大学生群体的研究发现,女性比男性具有更多的幸福感和满足感,并认为这是因为女性较男性更容易满足,情绪表达也较为畅通,而男性往往雄心勃勃,并且容易压抑自我,很少强调情绪的表达。年龄对主观幸福度的影响显著为负,而年龄的平方项对主观幸福度的影响显著为正,说明年龄对主观幸福度的影响并不是单调的,且41岁主观幸福度最低。这一结论也与孙凤(2007)的研究结论一致,她认为市场化以来,教育、住房、医疗、养老制度的改革对中年人群体的幸福感冲击最大,因此年轻人和老年人的“生活幸福感”高于中年人。收入也是影响主观幸福度的显著变量,收入每提高1%,主观幸福度提高0.824。总体上讲,拥有大专及以上学历、身体健康且有工作的已婚男性的主观幸福度较高;这些结论与发达国家一致,如Oswald(1997)以发达经济为背景,对影响主观幸福感的人口特征进行了概括,认为幸福感较高的人群包括:已婚、高收入者、白人、受过良好教育、自我雇佣等。

表2 SWB的混合回归结果

注:***、** 、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平;健康变量参照组为健康状况非常好;婚姻状况参照组为未婚;教育水平参照组为小学及以下。

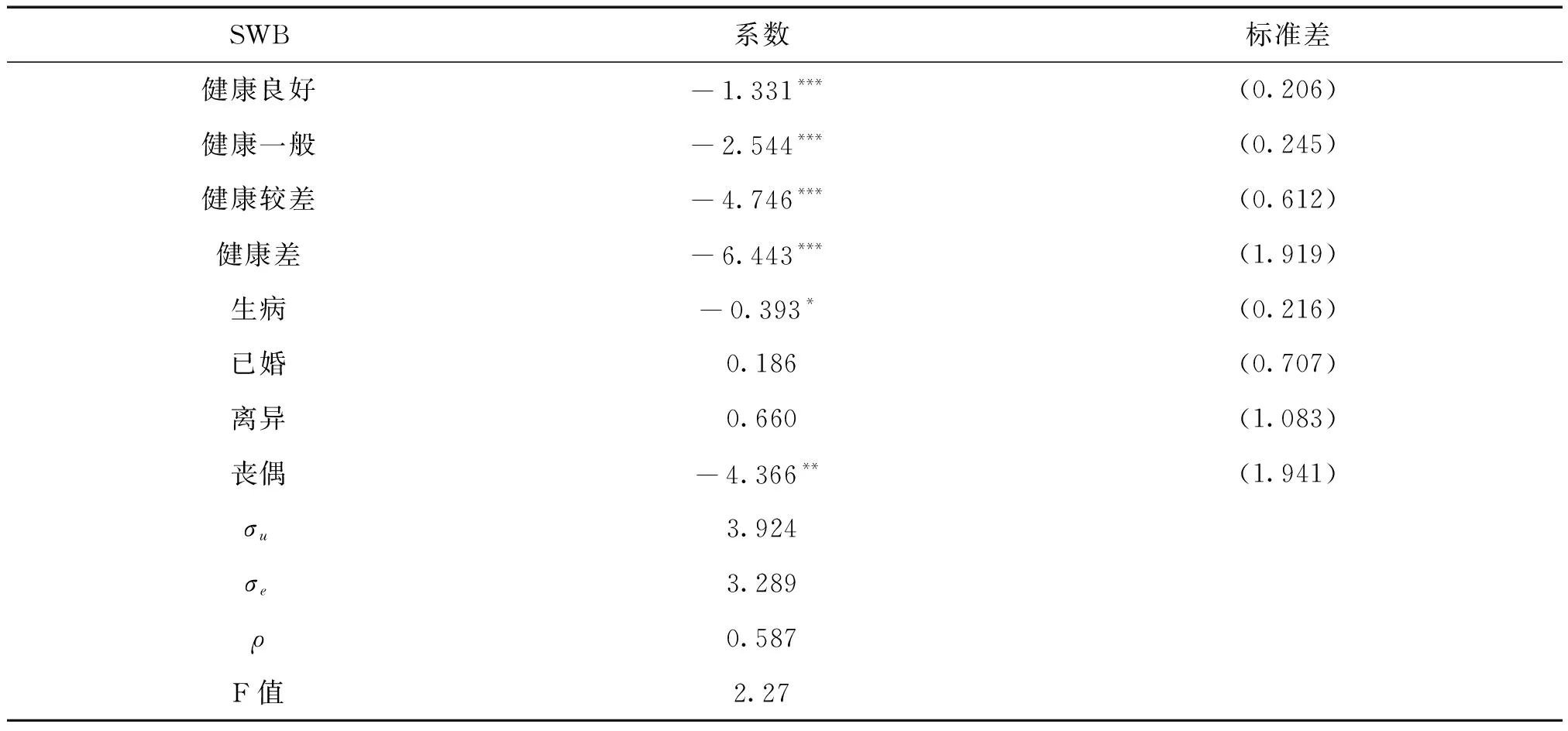

由于混合回归忽略了个体间不可观测或被遗漏的变量,因而可能会导致估计不一致。而面板数据可以部分地解决这些问题。基于这一优点,表3报告了基于固定效应的面板回归结果。回归结果中报告F值为2.27,因此拒绝了接受混合回归的假设,即面板回归优于混合回归。

从表3中可以看出,健康和婚姻状况依然是影响主观幸福感的显著因素。主观幸福感随着主观健康状况的恶化呈逐渐下降的趋势,客观疾病虽然对主观幸福感的负向影响依然显著,显著程度由OLS回归的1%的水平变为10%的水平。在婚姻状况中,已婚和离异对主观幸福感的影响并不显著,丧偶显著降低了个体的主观幸福感。对比表3与表2的结果发现,在控制了不可观测的个体变量如性格、心理及其他等因素后,健康、疾病对于主观幸福感的影响显著减少了,而丧偶对主观幸福感的负向影响显著增加了。这一结果与表2的回归结果相比更具真实性。

表3基于固定效应的面板回归结果

注:***、** 、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

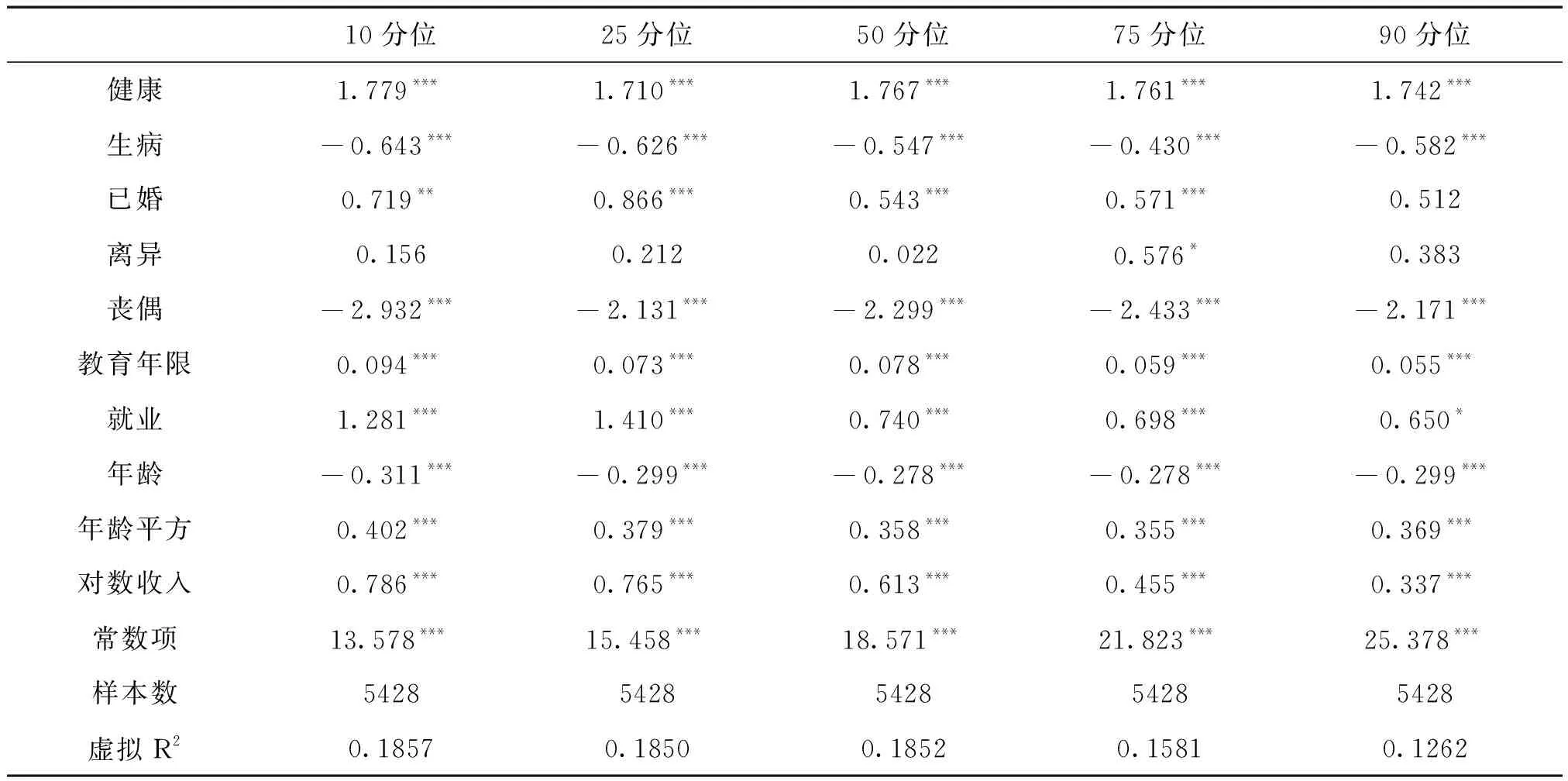

为了更详尽的考察各因素在整个分布上对主观幸福感的异质性影响,本文接下来采用Canay(2011)两步估计值,对主观幸福感及其影响因素进行面板数据分位数回归估计。这种方法不仅可以排除不随时间改变的个体不可观测变量(如性格等)造成的估计偏差,还可以得到各因素和主观幸福感关系在整个分布上的完整情况,在国内幸福经济学文献中尚属首次运用。本文选取了几个具有代表性的分位点(10%、25%、50%、75%、90%)来分析回归结果,详细见表4。

从回归结果中可以看到,健康、婚姻状况、教育年限、就业、年龄以及收入都对各分位数上的主观幸福感产生显著影响。具体来看,健康对各分位数上主观幸福感的影响相对比较稳定,且通过了1%的显著性水平。影响系数在1.710~1.779波动,说明对于单个人来讲,健康对每一分位点上的主观幸福感的影响都是显著积极且稳定的,健康是影响个人主观幸福感的重要变量。疾病也是影响主观幸福感的显著因素;在整个幸福感分布上,疾病对幸福感的影响在(-0.643,-0.430)区间波动,其对主观幸福感的影响随分位数的逐渐增加而逐渐下降,而在90%分位数上又有回升趋势。说明疾病对主观幸福感分布的两端影响较大,即对于幸福感较低的个体和幸福感较高的个体而言,疾病会显著降低他们的主观幸福感。婚姻状况对于各分位数上的主观幸福感的影响存在差异。婚姻对于中低幸福感群体而言,会显著提高其主观幸福感,而对于幸福感较高的群体而言,婚姻对幸福的影响并不显著;离异对于各分位数上的主观幸福感的影响均不显著;丧偶显著降低各分位数上的主观幸福感,且对低幸福感群体的负面影响更大。

教育年限同样是影响主观幸福感的显著因素,在1%的显著性水平下,在主观幸福感的低分位数上,教育水平对主观幸福感的正向影响最高,随着分位数的逐渐增加教育水平对主观幸福感的影响呈现递减趋势。就业对主观幸福感的影响随分位数的增加呈递减趋势,在高分位数上,就业对主观幸福感的影响低于其他分位点,对于幸福感越高的群体,工作对幸福的影响不再表现如其他分位点那么重要。从年龄和年龄的平方的回归系数来看,在各分位数上,年龄对主观幸福感的影响呈“U”形,这与已有的研究结论一致。Appleton and Song(2008)、何立华和金江(2011)、李清彬和李博(2013)等对中国数据进行研究发现,年龄与幸福感之间存在“U”形特征,即随着年龄增长,幸福感是先下降再上升的。中年人由于比其他年龄段的群体承受更多的生活、工作及社会压力,使得其主观幸福感低于其他年龄段的群体。对数收入同样也是影响主观幸福感的显著因素,在1%的显著性水平下,对数收入对主观幸福感的影响随分位数的逐渐增加呈现逐渐减少的趋势,对于幸福水平较高的群体而言,对数收入对主观幸福感的影响低于其他分位点,说明幸福感较高的群体,不仅仅从高收入中获取幸福感或满足感,其他因素如生活安逸、身体健康等也是影响高幸福感群体的重要因素(健康状态用dummy表示的回归结果与表4类似,为了便于解释,这里采取连续健康指数)。这一结果体现了分位数回归的必要性,弥补了幸福经济学文献的研究结论。

表4 SWB面板分位数回归结果

注:***、** 、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

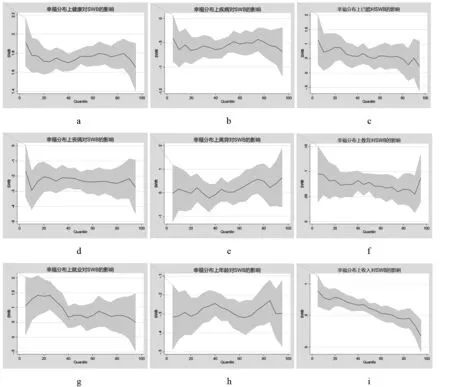

图2描绘了各变量在整个主观幸福感分布上的影响趋势;图2a~i分别是描述健康、疾病、婚姻状况、教育、就业、年龄及对数收入的异质性影响。从图中可以清晰直观地看出:健康、已婚、教育年限、就业对主观幸福感存在正向影响;而疾病、丧偶、年龄对各分位数上主观幸福感的影响是负向的且在各分位数上系数变化不大;值得关注的是收入对主观幸福感的影响在各分位数上存在显著差异。对于中低幸福感的个体而言,收入对其主观幸福感的影响是正向的,而对于较高幸福感的个体而言,收入的增加对提高个体主观幸福感的影响十分有限,说明收入并不是幸福的唯一影响因素,文化、制度因素及社会人口因素等都会影响幸福(田国强和杨立岩,2006;朱建芳和杨晓兰,2009)。本文的研究结果不仅充分体现了分位数回归相对于均值回归的优势,也从另一个角度证实了收入-幸福感关系存在一个临界值的可能性。田国强和杨立岩(2006)通过构建一个规范的经济学理论模型研究了“幸福-收入”之谜,研究表明存在一个与非物质初始禀赋正相关的临界收入水平,当收入尚未达到这个临界水平之前,增加收入能够提高社会的幸福度;一旦达到或超过这个临界收入水平,增加收入反而会降低总体幸福水平,导致帕累托无效的配置结果。李清彬和李博(2013)利用门限回归方法对CGSS2006年数据进行研究后发现,中国居民幸福-收入门限值位于 “人均年收入”3300元。在门限前,收入正向地影响幸福感,门限后收入对幸福感影响不显著。为了将连续变量与0-1变量结果进行对比,描述了使用健康、受教育程度0-1变量的面板分位数结果,各变量对主观幸福感的影响同图2类似,在此不再详述。

图2使用连续健康指数、教育年限得到的图形

五、结论与政策建议

本文利用RUMiC2008和RUMiC2009城镇居民收入调查数据,首次运用面板数据的分位数回归方法考察个体之间的幸福感差异及各因素对主观幸福感的影响程度,发现在控制了不随时间改变且不易观察的个体性格或心理因素等差异后,健康、疾病、婚姻状况、受教育年限、就业、年龄、性别及收入对主观幸福感的影响同大多数研究文献结论一致,即身体健康(主观和客观两个角度)、已婚、教育、高收入均可显著提高个体主观幸福感,年龄对主观幸福感的影响呈“U”形等。但主观幸福感较高的人群受这些因素影响的程度相对较小,特别是收入,其对主观幸福感的影响存在显著异质性,体现了分位数回归相对于一般回归方法的必要性。

通过以上研究,本文认为当前正处于转型期的中国不应只将经济增长、收入增加作为国家追求的终极目标,而应该在经济取得一定成就后,逐渐将视角转移到增强国民实际幸福感这一问题上。而提高国民幸福感除了采取措施提高收入外,改善医疗、教育、就业等民生问题显得十分重要。另外,由于个体之间对于幸福的感受存在异质性,政策的制定和实施应该做到有差别且具针对性,应该更多关注弱势群体和幸福感低的群体,提升他们的幸福度,以维护社会的稳定和经济的可持续性发展。

最后,本文存在两个问题可以进一步改进:第一,使用跨越时间更长的面板数据得到的两步估计值更加稳健,但由于数据局限,目前无法实施;第二,其他因素,如预期、相对收入等对主观幸福感的影响在整个分布上的变化如何,以及中国其他群体,如农村居民、城市移民、老年人等主观幸福感的决定因素用面板分位数回归方法分析后得到的结论又有何异同,需要更深一步地研究。