王蒙:活着就是生命的满涨

尤丹娜

国家主席习近平2019年9月17日签署主席令,根据十三届全国人大常委会第十三次会议表决通过的全国人大常委会关于授予国家勋章和国家荣誉称号的决定,授予42人国家勋章、国家荣誉称号。其中,王蒙被授予“人民艺术家”的国家荣誉称号。

王蒙,1934年10月生于北京,1953年開始文学写作,创作了《组织部新来的青年人》《青春万岁》等具有时代特征、脍炙人口的小说作品。1963年起,他在新疆生活16年,记述新疆生活的《这边风景》获得第九届茅盾文学奖。1979年返京后,他先后担任文学杂志编辑、中国作协副主席、文化部部长、全国政协常务委员等职务。

王蒙的创作几乎与新中国同龄,被誉为“共和国的文学旗帜”。作为与共和国一起成长的作家,王蒙以自己的视角与独特的经历建构文学世界,触摸时代的脉搏。

组织部新来的青年人

在成为一名作家之前,王蒙首先成为了一名中国共产党的地下党员。

王蒙始终记得那个被共产党的光芒点燃的时刻。1945年8月的一天,父亲带来一位客人,是在叶剑英将军身边工作的李新同志。彼时,王蒙正与姐姐闹别扭,两人互不相让地僵持着。

李新拉开他们,要他们停止无谓的争吵,开展批评与自我批评。李新自信而雄辩,思路清晰,与王蒙平素在学校接触的那些语言含混的国民党校长、干部有天壤之别。他全然不同的思想方法与表达方式,新颖而逻辑严密的思路,使王蒙感到醍醐灌顶。

这位后来主要从事党史研究与著述的专家,成为王蒙认识共产党、共产党人的一扇窗。少年王蒙透过他,看到了作为新生力量的共产党的朝气与活力,并深深为之着迷。

1948年10月10日,年仅14岁的王蒙被吸收成为中共地下党员,并在当天就接到了组织分配的任务:秘密发展外围组织。这份信任与认同感,令他激情澎湃。

在回家的路上,他流着泪唱着冼星海的一首尚未流行的歌曲《路是我们开》:“路是我们开哟,树是我们栽哟,摩天楼是我们亲手造起来哟。好汉子当大无畏,运着铁腕去创造新世界哟!”

这首歌恰切地概括了此后作为“少共”的王蒙不断参与革命事业、誓将开辟“新世界”的澎湃热忱。他在团市委先后担任中学部、组织部的负责人,与诸多热血沸腾的青年志士一道向新的历史时期迈进。

1953年,新中国的第一个五年计划开始实施。对于这个浑身充满干劲的年轻人来说,开会、写报告的生活着实无趣,亲临前线炼钢铁、采石油,才能身体力行地建设社会主义。年轻的王蒙觉得“没有比在工地上、在脚手架上、在高层建筑上更幸福、更完满的感觉了。”他打算报考大学去学建筑,但组织上不同意。

如何释放这无处安放的热情?王蒙想到了拿起笔来,写一部小说。他自幼文笔出色,更重要的是,他拥有独一无二的少年革命生活,有着对于青年人精神世界少有的敏感与向往。

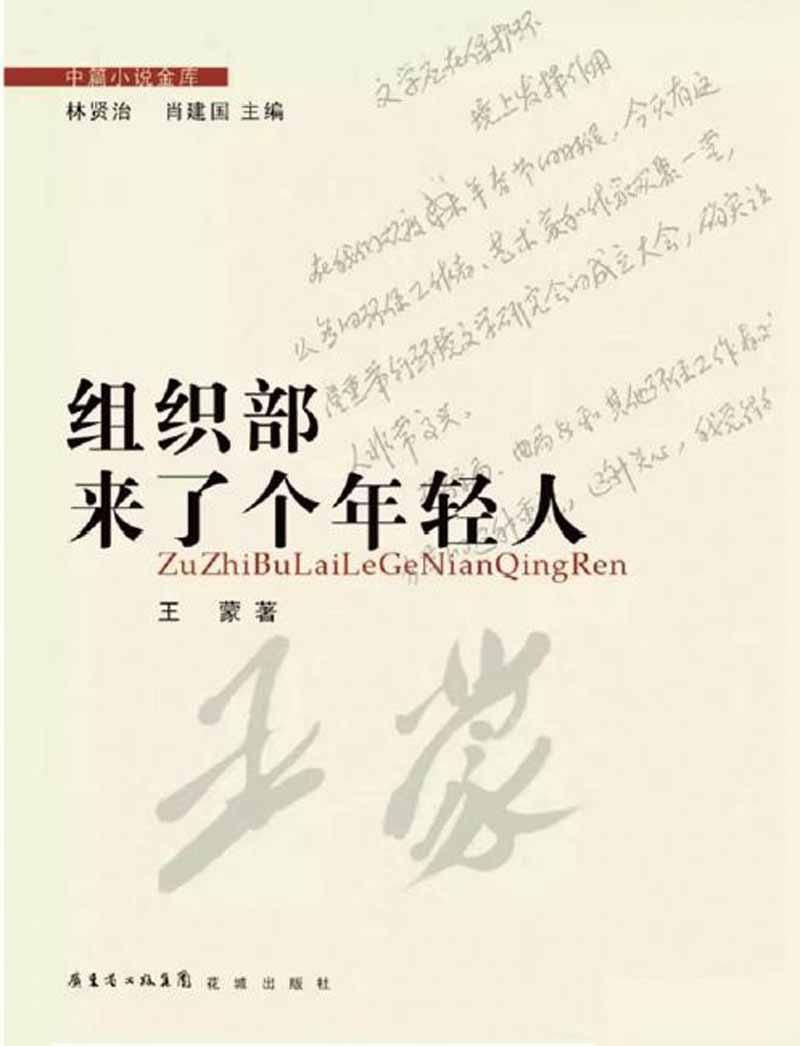

他于1956年4月写成了短篇小说《组织部新来的青年人》,以主人公林震的心理体验为视角,在事业功勋和爱情体验两条线索上,通过麻袋厂事件的始末,展开对理想与现实冲突的叙述。

这并非仅是普通作家写就的单纯文学作品,更是一个久在革命中浸润的青年干部的声音。通过小说的叙述方式,王蒙着力塑造了几个有缺点的人物,揭露工作、生活中的一些消极现象,又深刻地提出问题,探讨像林震这样积极反对官僚主义却又常在斗争中焦头烂额的青年该何去何从。

20世纪50年代,新中国刚刚施展拳脚,无数新举措、新章程与新尝试扑面而来,而《组织部新来的青年人》便是王蒙献给这崭新开始的诗句,也是献给生活的“一朵小花”,是一首“一个自以为是天之骄子的年轻人、一个被历史所娇宠的天选人才、一个少年意气的共产党员,才会倾吐的诗篇”。

革命需要文学,需要文学的理想与批判、情绪与表达;文学心仪革命,心仪革命的理想主义与批判锋芒。在文学与革命之间,王蒙始终与共和国的呼吸一道起伏,散发着年轻人的光与热。

所有的日子都来吧

年少时,王蒙在《青春万岁》中写道:“所有的日子,所有的日子都来吧,让我编织你们,用青春的金线和幸福的璎珞。”

他是这样书写的,也是这样迎接生命中的跌宕。

《组织部新来的青年人》为他带来了无上荣光和在领导人面前被提起与讨论的机会,也在文坛上不断引起争论,被上纲上线为“只要年轻人、不要领导、不要老革命”。

待到一切归于平静,王蒙意识到,无论是革命事业,还是文学写作,重要的依旧是真实的体悟。而要体会真实,就要扑进真正的生活中去。

对丰富人生经历与脚踏实地生活的追求,让王蒙停下了匆忙、虚浮的脚步。他选择远遁新疆,去寻找平凡生活中的英雄主义。“我不能只有北海白塔和西单大街的灯火,我更需要的是茫茫大漠、雪峰冰河、天山昆仑山、绿洲草原、胡杨骆驼刺、烽火边关。”在祖国最辽远的土地、最踏实的边疆,王蒙一边深入基层工作,一边进行自我反思。

在这段岁月里,王蒙注意到,维吾尔族人依旧注意美化生活,在庭院中植树种花,房屋里摆设装饰小物,穿着尽力整洁美观,即使是日常打馕、包包子,也要在简单的食物上精心做出美妙的花纹图案。

在这背后,是各族人民顽强面对生活的光亮与勇气,更是令深入基层的王蒙难以忘怀的、真实而激动人心的青年和壮年,也是共和国成长中遒劲边疆的一个缩影。

1979年,中国正转向新的发展轨道。在新疆沉淀了16年的王蒙也回到了北京,与崭新的时代一起开始新的征程。褪去少年人的冲动与热血,丰富的革命经历与厚重的基层经验令他不再像旁人一般渴求地位和名声,更将诸多机遇视为“重在体味”的人生经历。

1986年起,王蒙开始当文化部部长。他自认这也是一个丰富人生经验的契机——作为部长所观察到的事情,是在别的地方看不到的。而好的经验,与挫折、狼狈、懊悔的经验,对一个热爱写作的人来说,同样重要。

但这一回,经历不再只是一个人的丰盈。彼时追逐时代浪花的少年,有了更广阔的视野,也能够身体力行地为文化做更多的事。

从1986年4月到1989年9月,在王蒙做文化部部长的三年零五个月里,国家图书馆新址完工并投入使用,歌唱家帕瓦罗蒂与多明戈访华演出,营业性歌舞厅合法化,中国艺术节与元宵晚会开始举办,一批文物保护措施开始实施……

在改革开放的宏图里,王蒙用革命的激情与基层实践的经验,刻画出一幅文化领域的拼图,与健康开放的社会风貌紧密连结在一起。

活着就是生命的满涨

1988年国庆前后,上任文化部部长两年多的王蒙,首次给中央领导写了辞职信。纵然文化部部长的经历令他大展宏图,但他自认与纯粹的政治家相比,还拥有文学癖好,也从来没有追求过哪怕一星半点的“仕途”。在政治和文学之间,王蒙最终选择以更“文学”的方式度過余生。

经历了“少共”、归来的作家、文化部部长等多重身份,王蒙常常在作品与生活中自问“我究竟是谁”。

直到开始拿出经典、细读儒道,尝试注解,王蒙这匹“杂色”的老马,才在文人身份中找到了传统认同和精神故乡。

他称自己为“老王”,褪去一切头衔与职位,以“初学乍练的笔者”自居,先后写作并出版了《老子的帮助》《庄子的快活》等八部关于孔孟老庄的研究著作。

这并不是简单的解说,更是王蒙在渡尽劫波后的晚年为自己寻找人生的注脚。

回望自己的一生,王蒙自认“我有的是不止一种文体的文学写作实践,是人生经验,包括在顺境中,特别是逆境中生活与思考的经验,是想象力与沟通的愿望与能力,是不无己意心意创意的阅读的生发。”

藉由对传统文化的解读,拥有丰富人生经历的“老王”既可以寻找自己人生经验中与传统契合的部分聊以慰己,又能通过这些中华文化的经典与读者大众谈论文学思想,像从未涉足官场的传统文人一般谈经论典。

但王蒙又无法真正成为单纯的“老王”,刻骨铭心的政治生涯亦不会轻易淡去它的痕迹。选择解甲归田,也并不会真的脱离政治,在标榜“注解自己”的字里行间,依然能够窥见王蒙惯性的人世主张和全局视角的思考。

耄耋之年,回溯与解读自身的文化根基,王蒙作品中跳跃着的复杂与激昂,有规训后的反思沉寂,亦有仿若不谙世事的激昂,恍惚问又是当年被共产主义与革命精神深深震撼的少年。

85岁的王蒙在《朗读者》舞台上对观众说:“我还活着,我还游着,想着,动着。活着就是生命的满涨。”

少年内核犹在。近年来,在解读传统文化之外,王蒙亦从未停下创作与尝试时代新生事物的脚步。“圆桌派”等新锐节目上,他神采奕奕地出现,与观点鲜明的年轻人一同讨论两性责任,谈论新时代背景下的爱情与冒险。今年年初,他还与北京朝阳医院睡眠呼吸中心主任郭兮恒合著《睡不着觉?》,尝试踏人更为专业的领域。

年龄不是限制,成长也不只是指向苍老。时间本身具有一种改变的力量,使激越走向成熟,使格格不入变得能被接受,使大惊小怪变成不过如此,也使先入为主化为实事求是。

“活着就是生命的满涨”,这是王蒙的姿态,更是成立70周年的新中国的时代缩影。