中国羽坛的一场变革正在兴起

U系列:走出改革第一步

2018年,中国羽协对年度国内赛事进行了统一化的改革,改革的重点落在了青少年级别赛事上。在这之前,全国的青少年赛事根据年龄分为青年甲组(17-18岁)、青年乙组(15-16岁)、少年甲组(14-15岁)、少年乙组(12-13岁)以及少年组(10-11岁)。今年,中国羽协把这5个级别的赛事统一划到同一个名称体系里,以“U”加年龄段命名,新划分出5个级别的全国性赛事:全国U10-11比赛、全国U12-13比赛、全国U14-15比赛、全国U16-17比赛和全国U16-18比赛。

新的U系列比赛中,12-18岁的四个级别赛事都只设全国总决赛、而U10-11比赛除了全国总决赛外,还设有东北、中南、华东和西南四个分赛区的比赛。据王伟介绍,这是系列比赛改革的第一年,由于时间紧迫,改革难以一蹴而就。为了在推行改革的同时不影响今年比赛的筹备,2018年国内比赛基本沿用去年的架构,但在名字和统筹上率先做出改变,走出变革的第一步。

适当的保留作为过渡是必要的,例如今年5月的全国青年锦标赛将被保留,到了2019年,这个比赛将被考虑撤销。成人赛方面,今年的全国羽毛球冠军赛、全国羽毛球单项锦标赛和团体锦标赛将分别在6月、8月和11月进行。

王伟认为,这样的改变并非换汤不换药,而是在现实环境下的调整。改革之前,每年国内专业比赛相对较少,各年龄段比赛的比赛名称不同,受到的关注较低。整合后,现有赛事比原来多,用王伟的话形容就是:“比赛增加不是坏事。这些比赛为后备人才崭露头角提供了机会,对于我们整个羽毛球培养体系是非常重要的。”

王伟介绍说,虽然今年的赛事征集与招标工作发布得比较迟,但各地的承办意向反馈依然很好,招投标工作完成得比较好。中国羽协在赛事设置上走出的第一步,给各地方释放出积极的讯号,为明年开始的大调整做了第一层准备。

敞开大门,建立更完善的青训体系

上任国家二队主教练之初,王伟曾表示,他工作的着眼点不仅仅在青年队,他的眼光会放在更长远的青训体系上。U系列的调整与统一,正是新上任的王伟往目标迈出的又一步。比赛的设置只是第一步,框架设好了,接下来如何落地和实施更重要。

近年,国内羽毛球专业人口呈下降趋势。有时候,在比赛中甚至会出现某年龄段组别的参赛人数不足的极端现象。面对这样的情况,如何把大门打开,让更多潜在的后备人才投入到羽毛球运动和比赛中来,已经成为当下急需探讨的问题。在U系列的参赛规则中,我们就能看到这样的探索意图。

U系列除了全国总决赛、还设有分区赛和省市赛,三个层级的赛事逐层筛选。在最底层的省市赛区,比赛向所有适龄运动员敞开,不再局限于专业注册运动员,从前的专业与非专业参赛门槛将不再存在。

以往,在孩子们选择注册这个问题上,家长往往成为最主要的决策者。在10岁这个年龄关口,对未来不确定性的判断会直接影响到家庭的选择,导致相当一部分的潜在后备人才流失,也会导致该系列比赛在参赛人数和范围上有所局限。参赛门槛放开后,参赛人数明显增加,想要参赛的运动员在省市赛上报名,只要拿到相应的比赛成绩,就能晋升到上一级的分区赛。这样的规定调整,让羽毛球后备人才的发掘在基层层面撒开更广的网,有利于国字号队伍的选材范围获得更好的扩充。

国字号队伍生态链的良性运转,离不开国家队在不同年龄段中合理而有效的梯队建设。除了在U系列比赛上下功夫,中国羽协还积极地在青少年建设的各方面寻找更多的可能性。王伟透露,中国羽协将在比赛上与教育部门开展合作。以往,全国中学生羽毛球系列比赛由教育部门运作,相对独立,而中学生运动员中的佼佼者也会因参赛的专业门槛而与中国羽协系统下的全国青少年系列比赛无缘。双方携手合作后,中国羽协可以为教育部门的相关比赛提供裁判、培训等服务,同时,更多中学生里的羽毛球精英也能参与到U系列的比赛中,实现双赢。

此外,中国羽协在今年2月发布了建立中国少年羽毛球队的公告,这支即将面世的年轻球队将承担起国际青少年比赛及出访任务。3月,成都双流训练基地开展了长达一个月的2018年全国少年羽毛球训练营,国家队顾问、前副总教练钟波亲自到双流基地统筹相关工作。这些新措施和大动作,都体现着王伟向目标迈进的决心,他和团队正在向心中理想的青训体系迈进。

寻求更多的探索与合作

王伟身上国家二队主教练的头衔与青训体系的建设是紧密联系的,作为整个行业的探索者和领头者,王伟还需要在成人赛事和整体建设上投入大量的精力,中国羽协还将在制度与管理上寻求更多的探索。

从王伟的介绍来看,中国羽协的决心是很大的,范围也很广,包括对羽毛球超级联赛现状与未来的研究与探讨,对各省市羽毛球协会的管理与发展,在赛事中实现运动员、教练员和裁判员的三方统一培训,对高校体教结合的落实与从业人员评级,对业余比赛的收归、统一与正规化管理,协会年度赛事筹备等,不一而足。

这么多方面的事情,工程显然是非常巨大的,快不了,急不来,却也真的有变革的需要。以羽超联赛为例,已经走过了第八个年头的羽超在这几年的成长是否符合很多人的期望,它的未来能怎样更好地运作,都是多方关注的问题。未来的羽超,是否能够卸下它所承载着的过多的意义,是否能够实现更商业化的运作,是否能完成更系统的分级体系,都是中国羽协要拆解分析的考题。

再例如对各机构管理,过去各省市的地方协会与中国羽协缺少长期有效的沟通,有部分省市还不存在羽协这个组织,对多方而言都不能说是好事。针对这一情况,王伟认为中国羽协应该鼓励、支持并推动这些省市羽协的实体化建设,从无到有,从一到多,带动周边省份的建设,让各省队也能在协会的带领下实现更好的发展。

寻求更多的媒体合作,同样是中国羽协发展的重点。在刚过去的羽超赛季,中央电视台实现了对常规赛和季后赛多个关键场次的转播,这种媒体推广资源对赛事而言是十分宝贵的。今后,中国羽协将积极与更多的电视媒体进行合作的商议,尝试进行栏目的制作,并投入更多的资金到网络平台的维护与发展上,更好地实现信息化推广。

多学多思考,担起双倍责任

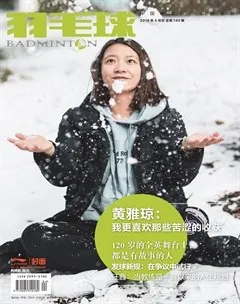

去年8月,我们杂志的封面人物就是王伟。当时,上任不到3个月的他自评还算得心应手。当时他感慨说:“以前只用管好自己的事,一是一,二是二,很简单。但现在发现,一也许也会变成二,感觉自己做的事情多了,学到的事情多了。”半年后再次谈到这个话题,身上再多了一层责任的他表示自己又“重新”领悟了一次自己的道理。

一边是国家二队的各项事宜,涉及整个队伍的日常管理、训练与比赛,另一边是整个行业和领域的发展和规划,事无大小。原来只需要关注球队业务的他,现在却要同时管理这个行业,累是自然的。双重身份的多任务状态下,“目标管理”成了他经常提及的一个词。所幸的是,国家队的教练们和羽协部门的工作人员都是他坚实的后盾。

现在的王伟,依然会说这句话:“每天都在学习,懂的事情多了很多。”虽然一边说着“什么都不懂,什么都得学”,但在谈吐间可以看出,王伟对在这个位置需要担当的事情已了然于胸。青少年队伍的赞助、羽协内部的人员统筹、网络质量提升发展的概念设想和落地方案、各国内赛事的招商投标、甚至到不同项目所需资金的盘算,王伟的认识和见解都已相当深刻。

面对赞叹和表扬,王伟始终保持谦虚。每日大脑都要在这些事务之间高速运转的他表示,多想多算就是他的心得,提前为自己做功课,才能保持对工作的掌握。

双重的身份,双倍的责任,王伟正与中国羽协再次出发,并肩同行。在变革的潮流下,慢慢过渡还是大刀阔斧可能不是最重要的,重要的是,这份低调做人、高调做事的精神,总能带领我们达到心中的那个目标。