辽博书画大展:图像版中国古代绘画简史

吴启雷

周昉《簪花仕女图》

东晋顾恺之《洛神赋图》

东晋顾恺之的人物故事画《洛神赋图》是第一类作品的典型。

现存的《洛神赋图》版本很多,分藏于北京故宫、台北故宫、辽宁省博物馆、美国弗利尔美术馆和大英博物馆等地。这些不同版本的《洛神赋图》都是东晋顾恺之《洛神赋图》的摹本。一般而言,那些距今历史极悠久、名气极响的画作,在流传的过程中会有大量的摹本产生。东晋顾恺之此图真迹早已逸失,我们唯有通过摹本来了解顾恺之原作的面目。因此,在原作不得见的情况下,不论怎样的摹本,都可以从某一方面反映原作的情况,对于我们了解原作都是有帮助的。在众多的《洛神赋图》版本中,保留最完整的《洛神赋图》藏于北京故宫;画面图像最短的版本,藏于台北故宫。辽博这一件《洛神赋图》同样具有极高的艺术价值。

《洛神赋图》是人物故事画作品。作品根据建安七子之一曹植的名作《洛神赋》描绘而来。在《洛神赋》中,曹植叙述了自己在黄初三年去洛阳,渡过洛水时梦见洛水女神的故事。而故事中的洛水女神,应该是以曹植所恋的女子甄氏为蓝本。曹植与甄氏的故事有多种版本,此处姑且搁置争论不表,就《洛神赋》本身来说,曹植在创作此文的字里行间里确实体现出了对洛水女神的依恋。而全文的故事,也正是依据曹植与洛水女神相知、相识、交往和分别的过程展开。这个故事传到了东晋顾恺之手中,便转化成了名画《洛神赋图》。

辽博版本《洛神赋图》根据洛神赋的故事情节展开,内容表现也较为完整。从画面构图上来说,人物和自然环境、背景的比例不太协调,这也比较符合画史中对于魏晋时代早期绘画“人大于山,水不容泛”风格的描述。这种比例的失调,在今天的绘画作品中是很少出现的。但是,这种失调在中国古代绘画尚未成熟的早期作品中,确实大量存在。在画作中,可以看到极其精湛的人物描绘,从面容到衣着的描绘都很清晰。至于故事的场景,作者对这些内容的描绘则不够精致。显然,我们甚至可以从《洛神赋图》中得出这样的结论来:魏晋时代的人物画已经发展得十分成熟,但是,山水画却依旧只能作为人物画的附属,或者是背景出现。

还有一点值得一提,辽博的版本大量使用了水墨的技法来进行创作,临摹者将原本应当是青绿设色的魏晋画作风格转变成了水墨式的画卷。在青绿之色纵横的魏晋时代,以水墨来创作画作,显然是超出了顾恺之的技术范围。

而在辽博收藏的另一个版本中,我们甚至可以看到完全不同于顾恺之时代的绘画风格一一尽管这个版本也保留了若干魏晋时代的绘画特点,但从渐趋严谨的人物、山石、自然背景的比例关系来说,我们很容易发现,临摹者在勾描这幅作品时,融入了大量的宋代山水绘画的技巧,例如画作背景的山石上,便可看到出现于南宋时代的皴法。

唐代周昉《簪花仕女图》

历代绘画的经典之作中,也包含了大量的摹本。究其所以,还是因为这些绘画名作年代过于久远,原作要保留下来很难。本次展览所展出唐代周昉的《簪花仕女图》便可能是宋代人的摹本。这幅作品流传有序,南宋以降,此图便被归于周昉名下。不过,沈从文先生在《中国古代服饰研究》中认为此画非周昉原作,应当是宋代人描绘唐人风格的画作。他认为此图是根据唐代底稿绘制而来,但有所增饰。此图人物面貌一片唐风,衣服也为唐式,但衣著花纹不合规格,此外,图中侍女簪花的式样,在唐代出现为偶然,在宋代出现为必然。

因此,根据沈从文先生的鉴定,这幅作品当为宋人依据唐人原作创制而来的摹本。

《簪花仕女图》描绘贵族妇女5人,侍从1人,皆梳耸云髻,衣着华丽,人物精神面貌不佳,或反映了当时贵族生活的萎靡之态。此外,图中也描绘有仙鹤、狗、花朵、蝴蝶,在一定程度上也反映了当时花鸟画水平,堪称是一幅人物画与花鸟画合璧的作品。

董源《夏景山口待渡图》

趙孟頫《红衣西域僧图》

从构图上说,这幅人物长卷中的人、物均独立出现,这种构图形式是唐代绘画所常见的。此外,人物主次分明,贵族女子与侍女有明显的体量差距。

周昉与曹仲达、吴道子、张萱合称为唐代人物画的“四家样”。他的人物画法初学张萱,后有变化,长于宗教画与仕女画。尽管《簪花仕女图》未必真是周昉真迹,但此图在一定程度上反映了周防仕女画的创作技巧。

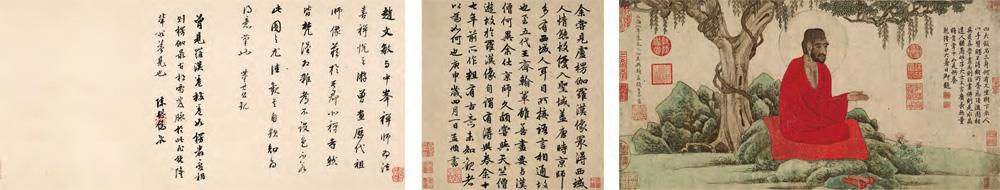

元代赵孟頫《红衣西域僧图》

人物经典绘画方面,本次展览展还出了元代赵孟頫的《红衣西域僧图》。此图是赵孟頫道释题材人物画中的经典之作,在2017年末曾出现于北京故宫赵孟頫书画特展上,其时即已轰动一时。

此图又名《红衣罗汉图》,画作红衣蕃僧一人,跌坐于大石之上,古树之下。赵孟頫在卷末题跋中介绍了自己对此图的创作情况。他说,他曾经见过唐人所作的《卢棱伽罗汉像》,觉得那幅作品中的罗汉画得最有西域人的面目特点。究其所以,是因为唐代长安多有西域人居住,因此画家笔下的人物像貌也很真实。但这种真实发展到了五代王齐翰时代,因为中土与西域不通,所以,王齐翰笔下的蕃僧已与中土汉僧在面目上没有区别了。赵孟頫随后说到自己长居北京,这里有很多天竺僧人。自己平日里与这些异域僧人交往很多,因此,对于蕃僧的面容也有比较精细的把握。此外,赵孟頫还说到这幅图的创作是自己参照古人笔法而来,并谦虚地问观图者,是否能体会到这种古意。

此图随后还有董其昌和陈继儒的题跋。大抵上也强调赵孟頫此图的精良。这些题跋点到了赵孟頫此图的几个看点:

其一,这幅作品是一幅非常写实的作品。即便是不了解中国古代人物画的观众,在看了这幅图上人物的面容后,也会觉得人物面容与中土汉人是完全不同的——高鼻深目,体毛较多。这种造像技术是非常写实的。

其二,此图是赵孟頫不太多见的设色人物画。正如董其昌在卷尾题跋中所言:“赵文敏与中峰禅师为法喜禅悦之游,曾画历代相师像,藏于吾郡北禅寺。然皆梵汉相杂,都不設色。不若此图之犹佳。”而此图非但设色,而且是浓艳的重设色,实为赵孟頫传世人物画中所不多见者。

其三,此图是赵孟頫“复古”辉煌创作的重要作品。陈继儒在卷尾题跋里说:“曾见罗汉卷数卷,如楞严变相,则楞伽最古,松雪发脉于此。”显然,赵孟頫此图的创作技术,与唐人创作技术是一脉传承的。人物面容、衣着均以线条描绘而来,若非设色后呈现的红衣效果,此图原本便是一幅纯墨笔的白描道释人物画。而我们知道,白描画在唐宋时代,尤其是在道释人物画题材中相当有市场。赵孟頫在技法上上溯唐人,这与他提倡的复古主义艺术创作的观点是相一致的。但若说此图仅有古意而无赵孟頫自己的创作意识,这也是不科学的。毕竟画面背景中,山石虽为青绿设色,但其线条的勾勒,以及山石上的水墨浅皴,都有宋元时代的技术痕迹。尤其是背景古树枝干的纹理,又与赵孟頫提倡的“须知书画本来同”的用笔理念相契合——这种枯笔擦出的线条,在表现古树枝干的时代感之外,亦与书法线条有若干相似之处。

根据赵孟頫本人题款,此图创作于元成宗大德八年(1304)。一年前,帝师胆巴去世于帝都。胆巴与赵孟頫相熟,颇多交往,赵孟頫亦有楷书作品《胆巴碑》传世。此图传为赵孟頫在帝师胆巴去世后,为纪念胆巴所作。亦有说法称,宋恭帝在19岁时,被元帝送到西藏学习藏传佛教。胆巴去世之时,赵孟頫想到了远在西藏的恭帝,作为南宋皇室的他,心中颇有波澜,因此创作此图。

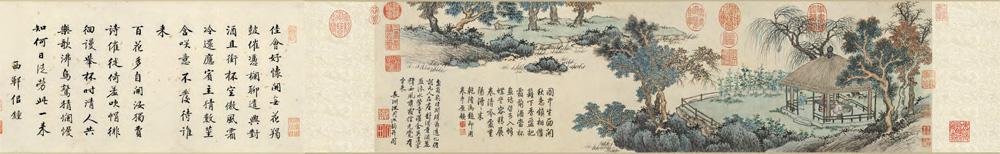

五代董源《夏景山口待渡图》

人物画之外,这次展览所展出的山水画精品也相当多。其中数五代董源的《夏景山口待渡图》历史最为悠久。

盛唐王维开创了水墨山水的绘画风格后,水墨山水画在唐末五代有了长足的发展,并涌现出北方以荆浩、关仝为代表,南方以董源、巨然为代表的南北两派山水风格。明代董其昌就以其“南北宗”画论,将董源定为中国文人山水画,也即“南宗画”的早期代表。

董源是江西人,十国时代曾供奉南唐宫廷,从事绘画创作。按照美术史的记载,董源在南唐中主李璟時任北苑副使,故称“董北苑”。然而,这种说法与中国古代史的记载相龃龉,南唐宫廷并无北苑使或者北苑副使这样的官职。南唐官制中,与之最接近的是后苑使和后苑副使。所以,关于董源的身份和地位的问题,国史研究中存有疑团。

沈周《盆菊幽赏图》

不过,董源供奉南唐宫廷,并取得非凡的艺术成就,这是不争的事实。

《夏景山口待渡图》是董源山水长卷名作之一,绢本设色。引首有董其昌题识,“董北苑夏景山口待渡图真迹。宣和谱载,后入元文宗御府,柯久思鉴,虞集等鉴定。甲子六月观,因题。”这段卷首题跋将元代柯久思、虞集等人参与鉴定此图,以及此图曾进入宋徽宗和元文宗内府的大概情况,做了介绍。此图卷后确实也有元代奎章阁臣柯九思、虞集、雅琥题跋。

图面描绘江南夏日山水景色,山势重叠,缓平绵长。草木丰茂,江水秀润,云雾显晦。从技法上说,这幅图描绘山石的手段是董源山水中所常见的披麻皴、苔点、矾头的形式。通观全图,地表均为隆起的圆形、椭圆形地貌。这种地貌是江南山水常见的形态,而董源的披麻皴和矾头,又特别适合表现江南土质地表的质感。

董源山水技术传到元代,以“元四家”为代表的文人画家群体继承并进一步发展了董源的南派山水技法。“元四家”分别是:黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙。本次展览,也展出了王蒙的山水名作《太白山图卷》。

画面远景山峦迭起,近景丛林掩映。丛林之中,一条幽径贯穿画面始终。观图者顺着这条路,可以从卷首一路行至卷末,卷末则是一处规模颇大的庙宇。王蒙如此构图,大抵上有朝圣之意——观图者一路观图,一路赏景,而随着画卷的打开,渐入佳境处则是寺庙之所在。观图历程若置于实景当中,便是入山拜佛的朝圣过程。置身于画面中活动的人物,除了远景留白中出现的渔父、耕夫,以及行走山间的樵夫,最多的便是佛陀中人。

从人物构成来说,显然,这幅作品是一幅与佛教相关的作品。

中国古代绘画作品中,与佛教关系密切的作品,大多是人物画。山水画表现佛教题材的,诸如五代巨然的《溪山兰若图》,主要表现的并非佛教典故,而是入山朝圣的过程,以及佛寺与名山的景致。《长白山图卷》便是通过描绘山寺景色,体现朝圣过程的佛教题材山水画。

除了画面内容,就卷末题跋来说,这幅作品与佛教的关系也很密切。若我们细观卷末题跋,我们会发现,这些题跋大多是僧人所为。从前往后,分别有元末明初名僧宗泐、守仁、清溶和姚广孝。加之此图原藏天童寺住持云壑禅师处,因此,此图从画面内容,到早年流传经历,基本都与佛教生活密切相关。

实际上,元代文人多有从道、从佛的倾向。王蒙且不多说,就是王蒙的外祖父赵孟頫,也是一生从道、崇佛,并与佛教高僧颇多交往。上文我们介绍过的赵孟頫人物画名作《红衣西域僧图》,便是明证。

卷末的这些题跋很让人眼前一亮。首先,这些题跋距离王蒙所处时间非常短。王蒙于明太祖洪武十八年,公元1385年冤死狱中。而卷末第一段题跋时间则是洪武十九年,也即王蒙死后的第一年。即便是僧人题跋的最后一位,明成祖永乐时代的姚广孝,他题跋的时间也不过永乐十五年,公元1417年。从卷末这些题跋时代来看,这些题跋距离王蒙在世的时间非常近,而这些人又均为沙门中人,这也从另一个侧面,证明此图是为佛寺、僧侣专门创作的。

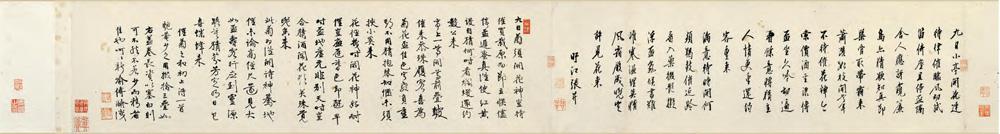

明代沈周《盆菊幽赏图》

本次展览明代山水画以吴门派画沈周、唐寅为代表,展出了沈周的《盆菊幽赏图》和唐寅的《悟阳子养性图》。

沈周是吳门派的开山鼻祖,字启南,号石天,居吴中,一生不仕。文徵明和唐寅都是他的学生。尤其是文徵明跟随沈周学绘画,颇得沈周文雅气。

美术史上有“粗沈细文”之说。沈周画作,用笔浓郁构图饱满,故而为“粗”;文徵明的画作构图舒朗,用笔清晰,故而为“细”。不过,《盆菊幽赏图》所反映的却是沈周“细”笔风格。此图作茅亭一座,文士三人,小童一人,亭外种菊,描绘了文士赏菊的场景。构图上采用“一河两岸”式的半角对称构图方式。山石墨笔浅设色,以粗披麻绘成。一草一木,一人一物,其用笔均十分秀气。

宋徽宗《瑞鹤图》

考此图创作于1507年,沈周已年届八旬。耄耋老翁竟有如此精致笔力,全无一丝敷衍与潦草,可见沈周绘画功力的高超。

此图卷末有沈周题跋:“盆菊几时开,须凭造化催。调元人在座,对景酒盈杯。渗水劳童灌,含英遣客猜。西风肃霜信,先觉有香来。长洲沈周次韵并图。”钤盖“启南”、“石田”印。其中“对景酒盈杯”一句,沈周出现了笔误,写成“对酒景酒盈杯”,多了一个“酒”字。此图后入清代内府庋藏,乾隆皇帝观图之后,应和沈周题诗,次韵一首在沈周题跋的右侧:“图中生面开,秋意镇相催。篱下香盈把,霜前酒当杯。画诗皆可入,蜂蝶岂容猜。展卷清吟处,重阳得得来。”两诗比观,颇有生趣。

实际上,若大家再看卷末明代人侣钟、张异、傅瀚的题跋,这卷作品的文人唱和性质就更浓郁了。甚至,我们可以认为,乾隆皇帝是看了卷末明代文官的题跋后,才维持同韵,作诗一首,以示文人唱和之意。

《悟阳子养性图》是唐寅的作品。唐寅归属吴门画派,与沈周同列“吴门四家”,时间上比沈周略晚。此图是唐寅的山水画,画作茅亭一处,亭中坐姿文人一人,应当就是“悟阳子”。亭前有河流,河畔枯木一株,用笔仿北宋李郭风格,为典型的枯木寒林格调。山石皴法源自南宋,但有个人意趣,能较好地反映山石的石头质感。全图以墨笔完成,精工带写,近景的人物、背景用笔精致,远景山石则以小泼墨完成,整体风格较为淡雅。

此图左上方有唐寅款识“苏台唐寅”,下钤“唐伯虎”朱文印。卷首下方,靠近骑缝处亦有唐寅“南京解元”朱文印钤盖。

从风格上说,此图风格清雅,山石、树木用笔墨色浅涩且质感较强,这种风格当属唐寅后期绘画的风格。唐寅早年绘画学习浙派名家周臣,有南宋遗韵。故而,浙派山水笔墨浓郁的风格对唐寅影响也很深。从画面用墨来说,此图显然与唐寅早年画作的风格差距较大。

画卷后方有文徵明的长跋,名为《悟阳子诗序》。文徵明亦与沈周、唐寅并为吴门四家之一,且为唐寅同学,两人又同年出生。因此,这幅作品算是吴门双壁的书画同卷之作,自然价值不菲。

文徵明的题跋作于正德九年,他与唐寅44岁时。从题跋中,我们知道,图中人物“悟阳子”虽然被文徵明称为“吾苏”人士,但实际上却是今日的上海崇明人。考中科举后为官二十年,后退休归隐吴门。此图所作,正为悟阳子晚年隐居生活。考唐寅亦生活于吴门地区,此图或为吴门文化圈中的文人唱和之作。

宋徽宗《瑞鹤图》

花鸟竹石画方面,这次展览的精品也很多。比如,大名鼎鼎的宋徽宗的《瑞鹤图》。

这是一件很有故事的作品。徼宗政和二年,公元1112年。那一天,一群仙鹤盘旋在东京汴梁开封府皇宫的上方。这一情景吸引了宋徽宗和他的枢僚们的注意。北宋帝国在真宗时期曾有天书降临的奇怪事件,此后真宗皇帝将年号改为“大中祥符”,便是因为天书降临这一事件。宋徽宗见到仙鹤盘旋在皇宫上方,并没有因为这一祥瑞而专门改个年号,但是他却用画笔将这幅作品画了下来。

这幅作品的构图相当有趣,徽宗皇帝将画面的重点完全集中在蔚蓝的天空中。至于画面故事所发生的地点——皇宫的上方,我们能从画面上屋顶的鸱尾上判断出来。徽宗皇帝匠心独具,他这样构图,确实有利于画面重点的控制,将观众的眼神,直接引导到了群鹤飞舞的天空中。鸱尾上两只仙鹤站立,而天空中则是群鹤飞舞。这些仙鹤姿态各异,各不相同。因为每只仙鹤都不算大,所以,宋徽宗的创作很难用双钩晕染的方式来表现仙鹤的模样。但是,如鹤喙一般略大的部位,微宗皇帝还是严格使用双钩形式来创作。不过,我们也可以看出徽宗笔下的仙鹤未必那么细腻,颇有粗放之气,而仙鹤飞舞的姿态也并非完全写实。这固然是微宗笔下仙鹤的大小所制约,但是更重要的,可能还是因为徽宗本人精工花鸟的技法并不干练所致。

画心之后的宋徽宗题诗则将仙鹤飞临宫阙的盛景做了介绍。题跋之后便是宋徽宗的御笔款识——“御制御画并书”以及“天下一人”。正是因为有了这样的款识,因此我们今天才将这幅作品鉴定为宋徽宗真迹。

我们知道,宋徽宗宣和朝是北宋时代,乃至是中国古代史中,宫廷绘画创作的高峰期。在宋徽宗亲自主持下,宫廷绘画活动频繁,因而有大量的绘画作品进入宣和内府庋藏。这些作品有的是历代名作流传至北宋者,有的是北宋当朝名家名作,再有的则是宫廷画师所绘制的优秀作品。

在宣和朝所收藏的多如牛毛的北宋画作中,我们时常会看到有宋徽宗亲笔款识“天下一人”的作品。比如现藏北京故宫的《听琴图》以及现藏台北故宫的《文会图》,两图上均有宋徽宗“天下一人”的款识,也均有徽宗朝权相蔡京的题诗一一两图蔡京的题诗,均在徽宗款识或者徽宗像的上方。在皇帝像上方题跋,不论从哪种角度来看,都是不符礼法的僭越。

今日学者对这两幅作品是否归属徽宗,多持否定态度,尽管作品上有“天下一人”的款识。但是,根据书画鉴定的研究结果,今日学界一般认为,若作品上有宋徽宗“御制御画并书”以及“天下一人”的落款,或者“宣和殿御制并书”加“天下一人”的款识,才能说明这幅作品是微宗的真迹。因此,流传至今的宋徽宗作品虽然量很大,但依此标准进行排除之后,现存可信的徽宗真迹就只剩下《瑞鹤图》《柳鸦芦雁图》《祥龙石图卷》《摹张萱捣练图》《五色鹦鹉图》《写生珍禽图》《芙蓉锦鸡图》《雪江归棹图卷》等。

这些作品中,《瑞鹤图》《祥龙石图卷》和《五色鹦鹉图》这三幅作品就连装裱和题跋的格式都是一致的。题跋中,宋徽宗均御笔交待画面物象的情况,然后次韵记诗。从这个角度来说,真迹的格式化痕迹,也与那些仅见徽宗“天下一人”题款,其实是画院画家画作的作品有着天壤之别。

——董源山水画研究