论国际法的编纂与逐渐发展

——纪念联合国国际法委员会成立七十周年

黄惠康

2018年是联合国国际法委员会成立70周年,联合国在纽约和日内瓦分别举办了“为未来谋平衡”主题纪念活动。与会各方充分肯定国际法委员会70年来在国际法编纂与逐渐发展方面所取得的卓越成就,并展望其未来30年乃至更长时间的工作,以期实现联合国宪章所确定的国际关系法治化的目标。①详见国际法委员会第70届会议工作报告,联合国文件A/73/10,第294-297页。

一

“没有法典,就没有正义。”自从有了国家,就有了国家间的交往,相应地也就产生了调整国家间关系的法律,即国际法,旧时称“万国公法”,其核心是构建一个正义与和平的世界。在相当长一段时间里,国际法主要由习惯规范组成。正如著名国际法学家布莱尔利教授在《万国公法》一书中写道,“就有权制定对世界各国或人民有拘束力的法律机构而言,国际立法机构并不存在。对于法律的发展,国际社会一直满足于习惯的缓慢成长”。①James Brierly,The Law of Nations 96(Oxford University Press 1928); See also Hisashi Owada,The International Law Commssion and the Process of Law-Formation,in Making Better International Law:The International Law Commission at 50:Proceedings of the United Nations Colloquium on Progressive Development and Codification of International Law 167(United Nations 1998).然而,习惯是不成文的,并且形成起来需要一个漫长的过程,难以适应国际关系的发展。因此,自近代国际法形成以来,以缔结公约的方式将国际法法典化遂成为许多国际法学家追求的目标。早在18世纪80年代,英国哲学家、法学家边沁就开始倡导编纂整个国际法。②边沁(Jeremy Bentham)在《国际法原则》(Principles of International Law 1789)一书中设想,制定一部以其倡导的国际法原则为基础的完整的国际法典,可以为实现永久和平提供纲领。他还提出了著名的论断:“没有法典,就没有正义”(To be without a code is to be without justice),并倡导用“国际法”(international law)替代传统的“万国公法”(law of nations)这一术语。See Huang Huikang,The Work of the International Law Commission:In Commemoration of the Fiftieth Anniversary of the Commission,in Making Better International Law:The International Law Commission at 50:Proceedings of the United Nations Colloquium on Progressive Development and Codification of International Law 304(United Nations 1998).此后,众多的学者、团体、政府以及国际组织作出了积极努力,并在规范某些单一的法律问题方面取得了一定的成果。比如,应美国总统林肯的要求,法学家利伯(Francis Lieber)于1863年为美国海军起草了战争法训令。1年后,在红十字国际委员会创始人杜南特(Henry Dunant)的感召下,首个战争法公约在日内瓦缔结。1899年第一次海牙和平会议通过了《和平解决国际争端公约》等3个公约。但在联合国成立之前,在世界范围内就国际法的某一部门法(如外交关系法、条约法等)进行编纂方面的成就则十分有限。③参见联合国文件A/AC10/25(1947年5月16日),“关于私人编纂国际法的说明”;A/AC10/5(1947年4月29日),“通过国际会议发展和编纂国际法的历史概览”。1930年在国际联盟主持下召开的首次海牙国际法编纂会议被普遍认为是一次不太成功的尝试,因为会议未能实现预期的目标,会议成果十分有限,仅在国籍和领水领域取得了一些进展,而在国家责任方面则未能达成任何协议。联合国及其国际法委员会的成立是国际法编纂与发展史上的一个转折点,从此国际法的编纂和发展进入了有组织、有规划的新阶段。

国际法法典化不仅是法学家的梦想,也是联合国宪章确定的目标。1944年8月21日至10月7日,中、美、英、苏四个联合国发起国在美国首都华盛顿召开“关于国际和平与安全组织的华盛顿对话会”(敦巴顿橡树园会议),根据1943年10月30日在莫斯科签署的《四国普遍安全宣言》的精神,草拟《关于建立普遍性安全组织的建议草案》(《联合国宪章草案》)。会上,正义及国际法的重要性受到重视。中国代表提出了7条补充建议,其中包括:处理国际争端应注重正义和国际公法原则;国际公法之发展与修改,应由大会提倡研究并建议;经济及社会理事会应促进教育及文化合作事业。这3条建议得到了与会各方的认同,最后写入了宪章草案。经1945年旧金山制宪会议,正式成为宪章的相关条款。①中国代表团的补充建议如下:(1)维护和平与安全必须根据正义与国际公法之原则,以免新的国际组织沦为强权政治的工具;(2)保障各国政治独立与领土完整,以增加各国特别是小国的安全感;(3)对侵略应予以定义,并尽量列举侵略的各种行为;(4)组织国际空军,以作为安全理事会权威的象征和采取行动的手段;(5)国际公法的方针与修订应由大会倡导,以有利于推进符合国际公法原则的安全;(6)国际法庭应能强制裁判;(7)应促进教育和文化合作。See Documents of the United Nations Conference on International Organization,1945,Vol.3,Document 1302;Vol.8,Document 151;Vol.9,Documents 203,416,507,536,571,792,795 and 848.宪章序言宣称,联合国的目的之一是“创造适当环境,俾克维持正义,尊重由条约与国际法其他渊源而起之义务”。进而,联合国宪章第13条第1款规定:大会应“发动研究,并作成建议……:(子)以促进政治上之国际合作,并提倡国际法之逐渐发展与编纂……”为履行这项责任,大会于1947年11月21日通过第174(II)号决议,决定建立国际法委员会,作为大会的附属机构,专门从事国际法的逐渐发展与编纂。国际法委员会委员由各会员国政府提名,经联大无记名投票选举产生,每届任期5年,得连选连任。委员以个人身份任职,而非本国政府代表。委员的候选资格是“公认的在国际法方面具有专长的人士”。国际法委员会作为一个整体,应能代表“世界各主要文明形式和主要法系”。②1948年11月3日,第五届联大选举产生了国际法委员会的15名委员。1949年4月,国际法委员会首届会议在纽约召开,此后,国际法委员会的规模曾先后三次扩大。1956年增至21人,1961年增至25人,1981年增至34人,并维持至今。国际法委员会的永久总部设在日内瓦万国宫。

《国际法委员会规约》第1条第1款规定,国际法委员会以促进国际法的逐渐发展和编纂为宗旨。依该条第2款,国际法委员会应主要关注国际公法,但不妨碍它介入国际私法的领域。为便利起见,“国际法之逐渐发展”被定义为“就国际法尚未订立规章或各国惯例尚未充分发展成法律的各项主题,拟订公约草案”;“国际法之编纂”则被定义为“更精确地制定并系统整理广泛存在国际惯例、判例和学说的国际法规则”。但实际上,国际法的逐渐发展与编纂的界限并非总是清晰的。在许多情况下,即使严格意义上的习惯国际法的编纂,也不可避免地会涉及特定领域国际法规则的微小改变。①See H.Lauterpacht,Codification and Development of International Law,49 American Journal of International Law 16(1955);Jennings,The Progressive Development of International Law and its Codification,24 British Year Book of International Law 301(1947).

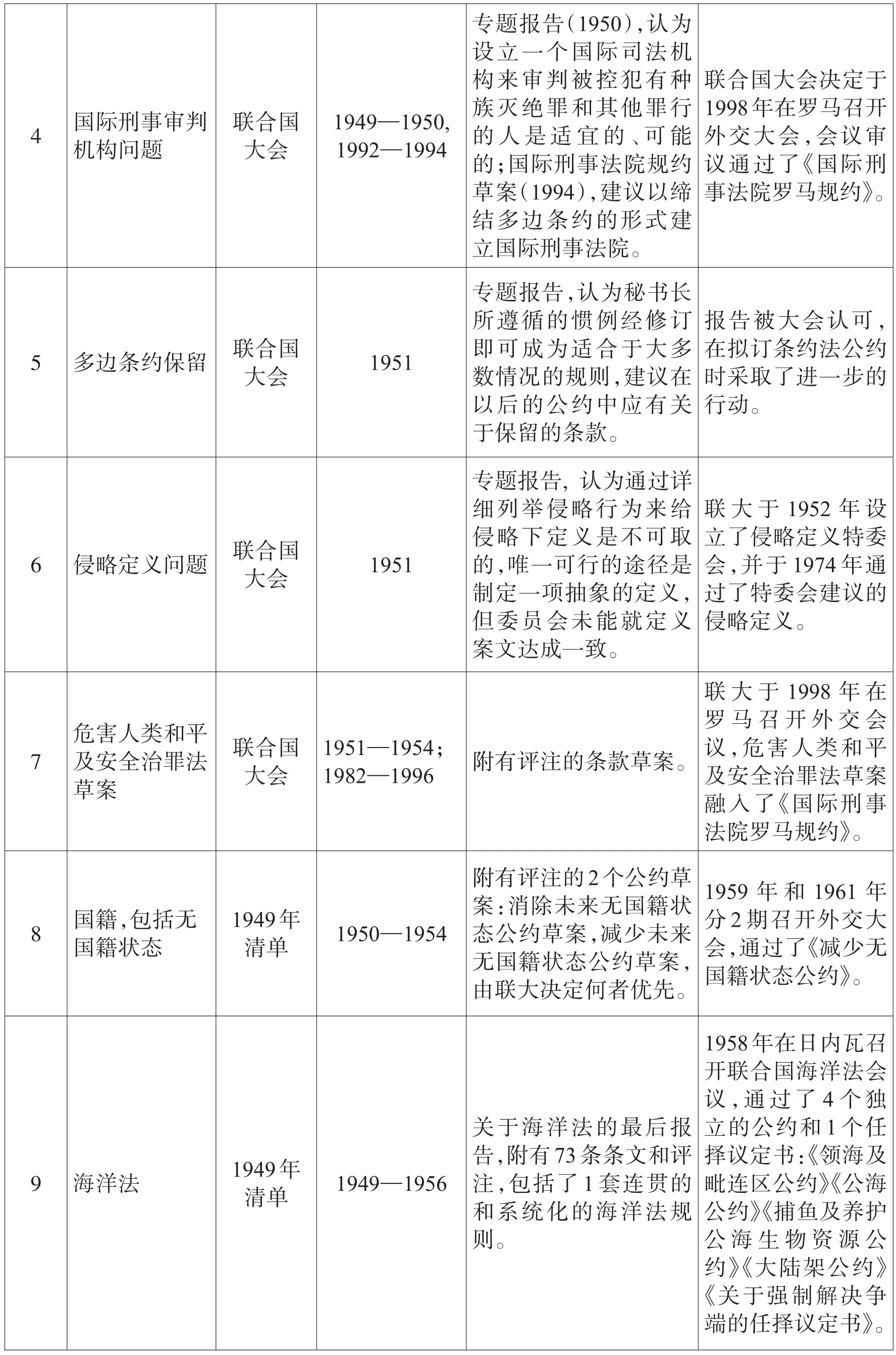

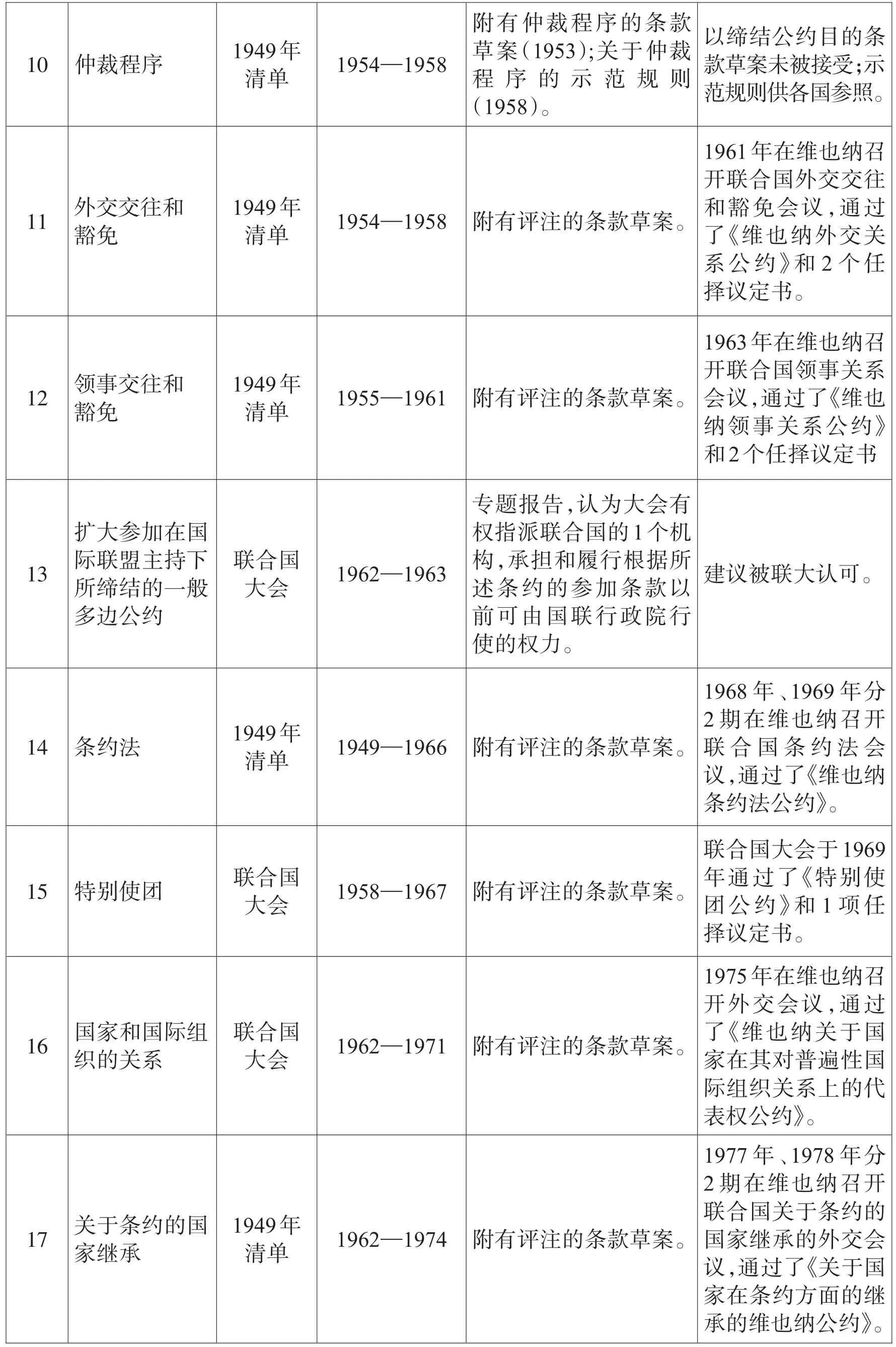

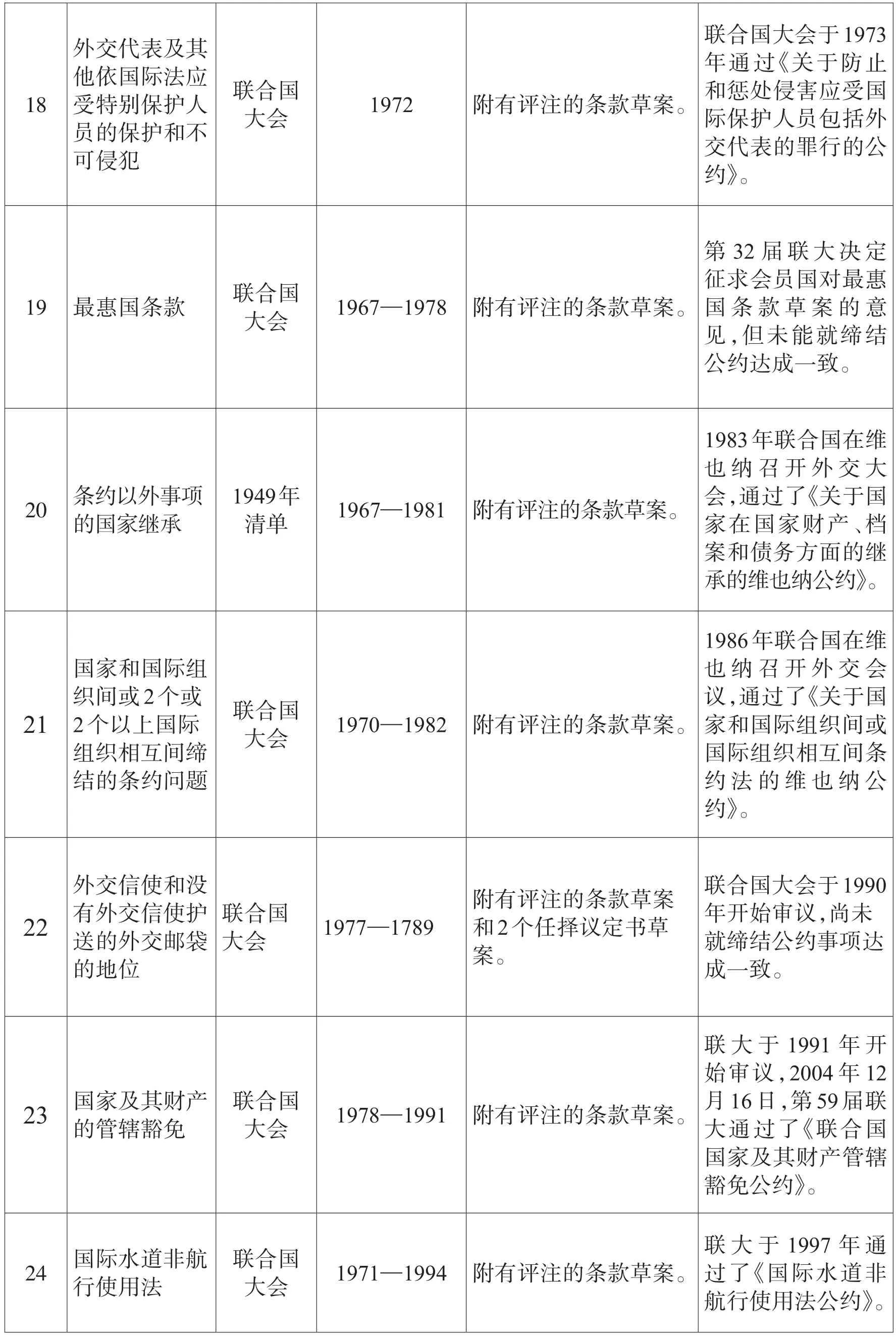

在1949年第一届会议上,国际法委员会在秘书处《关于国际法委员会编纂工作的国际法概览》备忘录的基础上,草拟了一份由下列14项专题组成的可供编纂的临时清单,作为其最初的长期工作计划:国家和政府的承认;国家和政府的继承;国家及其财产的司法豁免;对于在国家领土以外犯罪的管辖权;公海制度;领水制度;国籍,包括无国籍;外国人的待遇;庇护权;条约法;外交交往和豁免;领事交往和豁免;国家责任;仲裁程序。②详见联合国文件A/CN.4/1/REV.1(1949年2月10日)。

除1949年清单列举的专题之外,另有多个专题由联合国大会提交国际法委员会审议,其中包括:国家权利义务宣言草案;纽伦堡原则的系统表述;国际刑事管辖问题;多边条约的保留;侵略定义问题;违反和平和人类安全治罪法;国家与国际组织的关系;历史性水域包括历史性海湾在内的法律制度;特别使团;扩大在国际联盟主持下缔结的一般性多边条约问题;最惠国条款;国家与国际组织间或两个或两个以上国际组织相互间缔结的条约问题;国际水道非航行使用法;外交代表及其他依国际法应受特别保护人员的保护和不受侵犯问题;关于国际法不加禁止的行为所产生的损害性后果的国际责任;外交信使和没有外交信使护送的外交邮袋的地位;多边条约拟定程序的审查;与条约的保留有关的法律和实践;国家继承及其对自然人和法人国籍的影响;国际法不成体系的问题;武装冲突对条约的影响;与条约解释相关的嗣后协定和嗣后实践;习惯国际法的识别;一般国际法强制性规范(强行法);发生灾害时的人员保护;危害人类罪;驱逐外国人等。此外,国际法委员会还依据其章程第24条审议了“使习惯国际法的证据更易于考查的方法”。

自1949年开始正式运作以来,国际法委员会已审议45项专题,其中的36项已完成,其最终成果包括22套旨在就特定事项缔结国际公约的条款草案,余下的9个议题正在审议之中,包括2018年第70届会议开始审议的1个新议题。国际法委员会目前正在审议的专题有:国家官员的外国刑事管辖豁免;与条约解释相关的嗣后协定和嗣后实践;条约的暂时适用;习惯国际法的识别;与武装冲突有关的环境保护;保护大气层;一般国际法强制性规范(强行法);国家责任方面的国家继承;一般法律原则。①参见联合国:《国际法委员会的工作》,1995年中文版,第26-147页;The Work of the International Law Commission 89-282(United Nations 2017).

在国际法委员会拟订的条款草案的基础上,由联合国主持的外交会议或联合国大会审议通过了17个多边公约和6个任择议定书,其中公约部分包括:《领海及毗连区公约》(1958)、《公海公约》(1958)、《捕鱼及养护公海生物资源公约》(1958)、《大陆架公约》(1958)、《减少无国籍状态公约》(1961)、《维也纳外交关系公约》(1961)、《维也纳领事关系公约》(1963)、《特别使团公约》(1969)、《维也纳条约法公约》(1969)、《关于防止和惩处侵害应受国际保护人员包括外交代表的罪行的公约》(1973)、《维也纳关于国家在其对普遍性国际组织关系上的代表权公约》(1975)、《关于国家在条约方面的继承的维也纳公约》(1978)、《关于国家对国家财产、档案和债务的继承的维也纳公约》(1983)、《关于国家和国际组织间或国际组织相互间条约法的维也纳公约》(1986)、《国际水道非航行使用法公约》(1997)、《国际刑事法院罗马规约》(1998)、《联合国国家及其财产管辖豁免公约》(2005)。②上述公约的缔约现状详见下文表2。这些公约已成为现代国际法的一个重要组成部分。

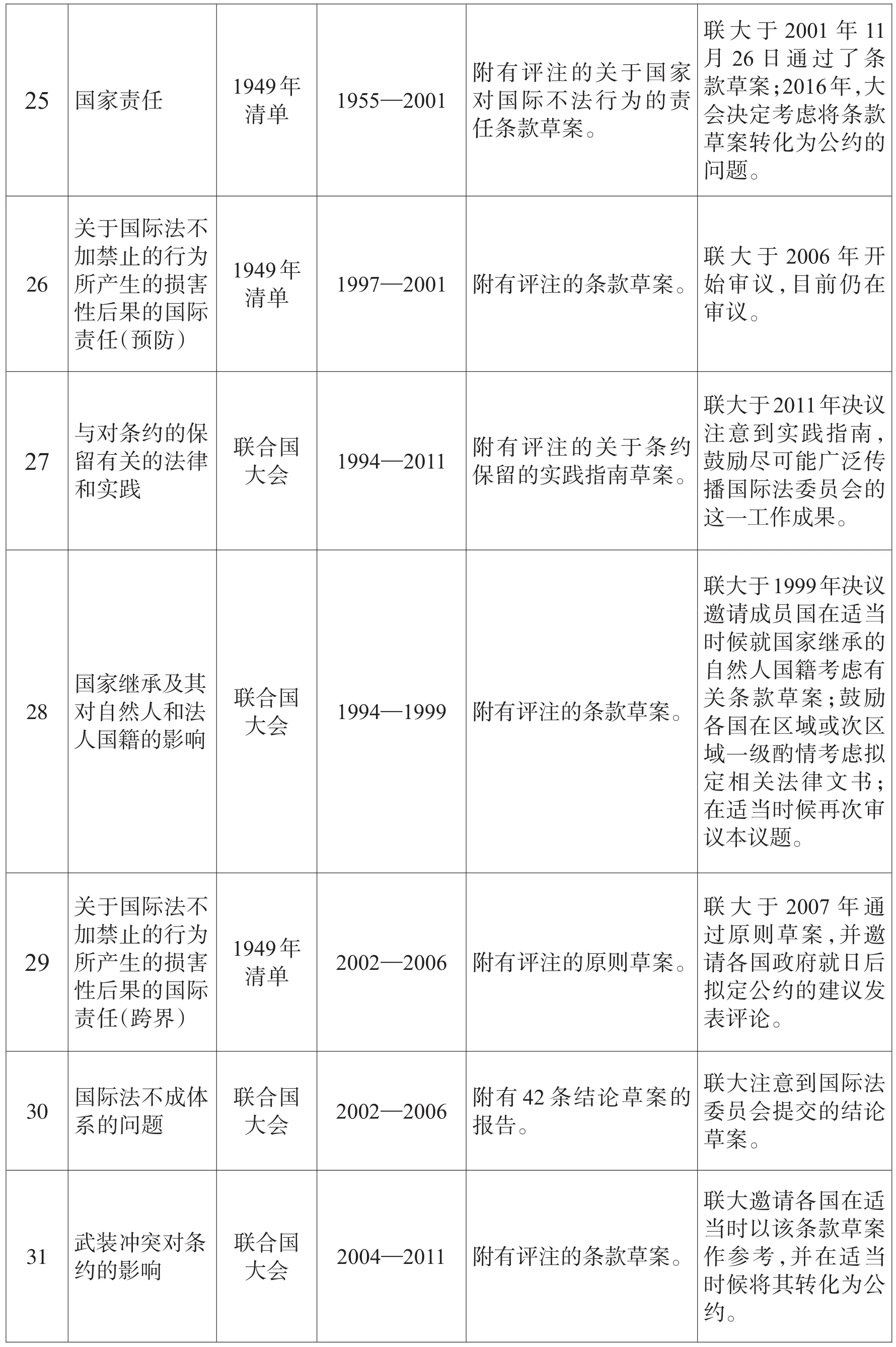

表1是国际法委员会70年工作及其成果概览。

表1 国际法委员会70年工作成果概览

续表

续表

续表

续表

续表

二

70年来,国际法委员会在国际法的逐渐发展和编纂方面一直发挥着重要作用,对当代国际法的形成与发展作出了巨大贡献。它成功地进行了多项法典编纂,在委员会草拟的条款草案的基础上产生了包括1961年《维也纳外交关系公约》、1963年《维也纳领事关系公约》、1969年《维也纳条约法公约》等具有一般法典性质的公约在内的17个“造法性公约”,①任何条约,严格来说都是“造法”的,因为它们对当事方设定了权利义务,规定了行为规范。“造法性条约”一词并不意味着在各国间有真正意义上的国际立法,即由一个立法机关超越异议少数的意志而制定法律。在国际社会,并没有一个中央立法机构,像在国内由国会制定法律那样,为整个国际社会制定法律。在许多方面填补了法律的空白。国际法委员会的非公约性成果,在澄清法律问题、提供习惯国际法的证据以及促进国际法理论研究及传播等方面,也极具价值。国际法委员会所取得的成就是自边沁18世纪末提倡国际法编纂以来的200多年间从未取得过的。

(一)对国际法形成的贡献:基于国际法委员会条款草案的国际公约

国际法委员会对国际法形成的直接贡献在外交关系法、领事关系法、条约法、海洋法、国际刑法诸领域表现得最为突出、最为明显。长期以来,这些领域的国际法一直以习惯规则为主,而成文的一般性、法典性国际公约则几近空白。国际法委员会成立后,致力于这些领域的法律编纂和逐渐发展,成果卓著。

1.外交关系法。外交关系是最基本的国家关系之一。几乎所有的国家都通过互派外交使团和外交代表的方式维系正常的国家关系。无论是在古代、近代,还是在现代,外交关系法始终是国际法的一个最主要的分支。然而,外交法的形成和发展及其法典化则经历了一个漫长的历史时期。在1961年《维也纳外交关系公约》缔结之前,国家间的外交关系主要是由习惯和惯例来调整的。1815年规定外交使节的种类、位次和礼宾顺序的《维也纳议定书》和修订该议定书的1818年《亚琛议定书》是此前这一领域中仅有的2个一般性国际公约。

国际法委员会在其1949年首届会议上,选择了“外交交往和豁免”作为编纂的专题之一,并于1954年第六届会议开始着手该专题的工作。②联合国大会1952年12月5日通过第685(VII)号决议,请国际法委员会在可能范围内尽速从事外交交往与豁免的编纂,并将其作为一个优先专题加以对待。1957年,国际法委员会第九届会议在特别报告员桑德斯特罗姆提交的报告的基础上,拟订并一读通过了附有评注的条款草案,请大会向各国政府分发,征求意见。1958年,国际法委员会第十届会议根据各国政府的评论和意见以及1957年联大六委讨论该草案过程中提出的意见,修改了该草案,并二读通过了包括45个条款草案和评注的最终报告。①参见联合国文件A/3859;特别报告员报告,参见A/CN.4/91,A/CN.4/116及Add.1和Add.2;各国政府评论,参见A/CN.4/114和Add.1-6及A/CN.4/116;秘书处编制的备忘录,参见A/CN.4/98。国际法委员会建议大会向联合国会员国推荐该草案,以便缔结一项国际公约。②在1958年联大六委审议国际法委员会报告时,虽然多数国家赞同以公约形式编纂该专题,但在应遵循的程序方面却形成了两种意见:一种意见提出,应将拟议公约的工作交给六委;另一种意见则倾向于为此目的召开一次全权外交会议。大会1959年12月7日第1450(XIV)号决议决定至迟于1961年春节召开一次外交会议,缔结外交关系公约。1960年,国际法委员会进一步向大会提交了关于特别使节的3个条款草案,以便与永久外交关系条款一并加以审议。

依联大第1450(XIV)号决议,联合国外交交往和豁免会议于1961年3月2日至4月14日在维也纳召开,81个国家派代表出席。会议通过了《维也纳外交关系公约》。③维也纳外交会议也审议了特别使节问题,但决定将这一问题交还联合国大会,并建议联大委托国际法委员会对该专题作进一步研究。该公约共53条,涉及各国间经常外交关系的最主要方面。会议还通过了《关于取得国籍的任择议定书》和《关于强制解决争端的任择议定书》。《维也纳外交关系公约》及2项任择议定书于1964年4月24日生效。至2018年9月30日,191个国家成为公约的缔约国,达到了国际社会普遍接受的程度。51个国家为《关于取得国籍的任择议定书》的缔约国,71个国家为《关于强制解决争端的任择议定书》的缔约国。此后,国际法委员会还就特别使团、外交代表及其他依国际法应受特别保护人员的保护和不可侵犯问题、国家和国际组织间的关系、外交信使和没有外交信使护送的外交邮袋的地位等4项专题进行了编纂,向联合国大会提交了条款草案,其中前3项专题已在相关条款草案的基础上缔结了《特别使团公约》(1969)、《关于防止和惩处侵犯应受国际保护人员包括外交代表罪行的公约》(1973)和《维也纳关于国家在其对普遍性国际组织关系上的代表权公约》(1975)。这些公约对1961年《维也纳外交关系公约》作了补充,特别是对1961年公约所没有涉及的非经常性外交关系作出了规定。④《特别使团公约》于1985年6月21日生效,现有缔约国共39个;《关于防止和惩处应受国际保护人员包括外交代表的公约》于1977年2月20日生效,现有缔约国共180个;《维也纳关于国家在其对普遍性国际组织关系上的代表权公约》尚未生效,现有缔约国共34个,接近批准或加入国达35个的条约生效门槛。

《维也纳外交关系公约》的缔结使外交关系法在很大程度上实现了法典化。该公约的多数规定是基于长期国家实践中所形成的国际习惯和惯例,但也有不少内容属于“国际法之逐渐发展”的范畴。鉴于该公约已被世界各国普遍接受,该公约的各项规定,无论是习惯规则的编纂,还是新的国际法规则的制定,均可被视为普遍适用的一般国际法的最好证据。这一点已得到国际法学界的一致赞同,并在国际司法实践中得以确认。①Ian Brownlie,Principles of Public International Law 347(Clarendon Press 1990).See also,Huang Huikang,op.cit.above,p.307.国际法院曾在美国驻德黑兰外交和领事人员案的判决中认定:当事国依《维也纳外交关系公约》所承担的义务不仅仅是契约性的,而且是必须履行的一般国际法上的义务。②See ICJ Reports,1980,p.3,para.62.

2.领事关系法。领事关系法的成文化和法典化是国际法委员会对现代国际法作出的另一大贡献。

领事关系比外交关系的历史更为悠久。它起源于古代希腊城邦,16世纪起有了较大发展,开始成为一项普遍的制度。但是制定调整领事关系的一般国际法规则的进程不够快,跟不上商业活动扩大的步伐,于是一些国家采取订立双边协定的办法来进行弥补。1769年,法国和西班牙签订了第一个现代意义上的领事条约。此后,各国间缔结了数百个领事关系条约。从19世纪起,商务条约中也常包含有关领事义务的条款,因此对领事职责和领事特权的确认也在更大程度上一致起来。然而,制定一部明确而又被普遍接受的领事法典的愿望直到国际法委员会时期才得以实现。而在此前数百年间,领事制度一直是建立在习惯国际法、双边通商协定、专门领事条约以及各国的国内立法之上。虽然,美洲曾于1928年产生了一项旨在向美洲各国阐明“依照有关惯例和协定,确立义务、权利、特权和豁免”的“领事人员公约”,但领事关系法的法典化一直未能实现。在1963年《维也纳领事关系公约》产生之前,国际上还没有一项旨在普遍适用、具有一般拘束力的关于领事制度的国际公约。③关于领事制度的起源和演变,参见[英]戈尔·布思主编:《萨道义外交实践指南》,上海泽文出版社1984年版,第303-305页。

领事交往和豁免在1949年被确定为可供选择的编纂专题之一。国际法委员会于1955年开始着手研究,1961年完成了附有评注的共71项条款的最后草案。国际法委员会建议联合国大会召开国际全权代表会议,审议委员会的草案,并就此问题缔结一项或多项公约。④联合国大会1961年12月18日第1685(XVI)决议。1963年3月4日至4月22日,在维也纳召开了由95个国家代表出席的联合国领事关系会议。会议在国际法委员会拟订的公约草案的基础上通过了《维也纳领事关系公约》及关于取得国籍和强制解决争端的2项任择议定书。该公约和2项任择议定书于1967年3月19日生效。截至2018年9月30日,公约的缔约国已达179个,从而为调整领事关系提供了一套较完整的、可普遍适用的一般国际法规范。

3.条约法。条约法是国际法委员会在国际法编纂与逐渐发展方面取得重大成就的又一领域。条约在国际法上具有特别重要的地位,构成现代国际法的主要渊源。远在近代国际法成长之前,条约就早已出现于国家间的。①最新考古发现,迄今最早的国际条约可追溯到公元前3100年美索不达米亚的2个城邦国家拉加虚和乌玛间缔结的媾和条约。See Kearney&Dalton,The Treaty on Treaties,64 American Journal of International Law 495(1970).随着近代国际关系和国际法的发展,条约的重要性日趋明显,遂成为国际交往最重要的法律形式。近代国际法的奠基人雨果·格劳秀斯在其名著《战争与和平法》中,用了相当多的篇幅讨论条约,并强调信义原则、条约必须遵守原则。②See Hugo Grotius,On the Law of War and Peace 391-429(Clarendon Press 1925).自1815年维也纳公会后,各国间缔结条约的数目大大地增加了。然而,规范缔结条约的原则和程序的条约法制度一直是建立在国际习惯法和各国的国内立法及实践的基础之上的。虽然曾有过学术性的条约法编纂的尝试,如1935年哈佛研究部发表的《条约法公约草案》,也有过区域性的条约法编纂,如1928年《哈瓦那条约法公约》,但是系统的、普遍适用的条约法编纂直到国际法委员会成立之后才开始。

国际法委员会在1949年第一届会议上将条约法选定为研究专题之一。经过10多年的努力,于1966年完成了条约法公约草案的拟订。1968年和1969年,联合国分2期在维也纳召开外交会议,讨论国际法委员会提出的条约法公约草案,并于1969年5月23日通过了《维也纳条约法公约》。该公约于1980年1月27日生效,截至2018年6月底,现有缔约国116个。虽然《维也纳条约法公约》的缔约国数比外交关系公约和领事关系公约要少,但其重要性绝不比后者低。

《维也纳条约法公约》包括序言、85条条文和1个附件。该公约是对条约法系统的、全面的编纂,其中大部分规定是现有习惯规则的条文化,但也包含了不少新内容。鉴于该公约是在联合国外交会议上由绝大多数国家投票赞成通过的,③共有79票赞成,法国1票反对,澳大利亚、缅甸、白俄罗斯等19国弃权。其规定又多是习惯国际法的编纂,该公约在很大程度上已被各国和国际法学界视为一般条约法法典和条约法的首要渊源。④See Kearney&Dalton,The Treaty on Treaties,64 American Journal of International Law 495(1970).联合国条约法外交会议全体委员会主席伊莱亚斯曾指出:自《维也纳条约法公约》于1969年5月23日正式签署以来,无论是联合国会员国或非会员国,其外交部几乎不可能不使用该公约作为最权威的资料,来指导其国际关系的处理。公法学家经常引证该公约作为说明和分析国际法协定和条约的起点……尽管它的批准有可以理解的拖延,但可以稳妥地说,该公约现在已是当代国际法不可或缺的组成部分。①T.O.Elias,The Modern Law of Treaties 5(Oceana Publications 1974).国际法院在纳米比亚案的咨询意见中曾指出,《维也纳条约法公约》关于因违约而终止条约关系的规则(无异议通过)在许多方面可以被看做有关这一问题的现有习惯规则的编纂。②Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia(South West Africa)notwithstanding Security Council Resolution 276(1970),Advisory Opinion,ICJ Reports,1971,p.16;Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council,Judgment,ICJ Reports 1972,p.46;Fisheries Jurisdiction(United Kingdom v.Iceland),Judgment,ICJ Reports 1973,p.3.就该公约非当事国而言,一般也是参照《维也纳条约法公约》的有关规定来处理条约法问题的,如美国国务院在1979年宣布:虽然美国不是1969年《维也纳条约法公约》的缔约国,但美国承认该公约是当前条约法律和实践的权威指导。③See L.Henkin et al.,International Law:Cases and Materials 387(West Publishing 1987).

除《维也纳条约法公约》外,在国际法委员会条款草案基础上缔结的有关条约方面的国际公约还有1978年《关于国家在条约方面的继承的维也纳公约》和1986年《关于国家和国际组织间或国际组织相互间条约法的维也纳公约》。这些公约都是在国际法委员会拟订的条款草案的基础上由联合国召开的外交大会通过的。因此,可以说,当代条约法主要是由在国际法委员会拟订的公约草案基础上通过的公约组成的。④《关于国家在条约方面的继承的维也纳公约》于1978年8月23日联合国外交大会通过,1996年11月6日生效,现有缔约国22个。《关于国家和国际组织间或国际组织相互间条约法的维也纳公约》于1986年3月21日联合国外交大会通过,尚未生效,需要35国批准或加入,现有缔约方44个,其中国家32个,国际组织12个。

4.海洋法。海洋法是国际法最重要的也是最古老的部门法之一,但与外交关系法等部门法一样,在相当长的时期内,一直以习惯规则为主。在国际法委员会之前,曾经有过多次的编纂尝试,但成效不大。1930年国际联盟在海牙召开的编纂会议,曾将领水作为进行编纂的专题之一,然而,由于各国未能就领海宽度这一关键问题达成一致,缔结海洋法公约的努力未获成功。⑤See Churchill&Lowe,The Law of the Sea 12-14(Manchester University Press 1983).

从一开始,国际法委员会就对海洋法的编纂和发展给予了高度重视,将其作为优先专题予以审议。在1956年第八届会议上,国际法委员会通过载有73条条文和评注的海洋法最后报告,提交联大审议。根据国际法委员会的建议,联合国于1958年在日内瓦召开海洋法会议,会议在国际法委员会最后报告的基础上通过了4个独立的公约,即《领海及毗连区公约》《公海公约》《捕鱼及养护公海生物资源公约》《大陆架公约》,简称“日内瓦四公约”。日内瓦四公约的缔结是海洋法发展史上的一个里程碑。虽然1958年后国际关系的发展和科学技术的进步导致联合国决定于1973年由联合国会员国直接就缔结新的海洋法公约进行谈判,并于1982年产生了一部新的综合性的海洋法法典——《联合国海洋法公约》,但国际法委员会对海洋法的编纂与发展所作出的杰出贡献仍是不可磨灭的,这是因为日内瓦四公约不仅仅是对海洋法的首次成功编纂,而且对1982年《联合国海洋法公约》有着重要影响和作用。日内瓦四公约订立的领海、公海、大陆架等诸项海洋法制度均被新的海洋法公约所涵盖。1982年《联合国海洋法公约》的许多条款是日内瓦四公约有关条款的复述或是在日内瓦四公约规定的基础上拟定的。在《联合国海洋法公约》于1994年11月16日生效后,日内瓦四公约仍是当代海洋法的重要组成部分。①1958年日内瓦四公约均已生效,其中,《领海及毗连区公约》现有缔约国52个;《公海公约》现有缔约国63个;《捕鱼及养护公海生物资源公约》现有缔约国39个;《大陆架公约》现有缔约国58个。首先,日内瓦四公约所编纂的习惯国际法规则具有普遍拘束力,无论是对缔约国还是对非缔约国均能适用;②如《公海公约》序言宣布:本公约各缔约国,希望编纂有关公海的国际法规则,承认1958年2月24日至4月27日在日内瓦举行的联合国海洋法会议所采纳的下列各项规定作为普遍宣告的既定的国际法原则。其次,对于日内瓦四公约的当事国来说,如该国未批准或尚未加入1982年《联合国海洋法公约》,其为当事国的日内瓦四公约对其仍然有效;而在日内瓦四公约当事国之间,如一方或双方均非《联合国海洋法公约》的当事国,日内瓦四公约仍然适用。

5.国际刑事司法。第二次世界大战结束时,获胜的同盟国对被击败的轴心国领导人采取了史无前例的国际司法行动。③1945年,第二次世界大战战胜国联盟设立纽伦堡和东京国际军事法庭,对欧洲纳粹战犯和远东日本战犯进行了历史性的审判。2个国际法庭的组织法(宪章)及其判决书是重要的国际法文献,对国际法特别是国际刑法的发展,具有里程碑式的意义。然而,国际刑事司法仍长期处于“婴儿”时代。为实现维持世界和平的宗旨,联合国大会确认国际刑法的发展具有紧迫性,要求国际法委员会制定纽伦堡原则,并着手草拟关于违反人类和平与安全罪治罪法典。①1947年第二届联大第177(II)号决议要求国际法委员会“拟定纽伦堡法庭组织法及法庭判决中所确认的国际法原则”,而此时,国际法委员会的选举尚未举行,足见任务的紧迫性。按照大会的授权和要求,国际法委员会于1950年完成了对包含在纽伦堡法庭宪章及其判决书中的国际法原则的系统表述,其核心内容包括:从事违反国际法犯罪行为的人,应承担个人责任,并受惩罚;国内法不予处罚的事实,不能作为免除国际法责任的理由;国家元首或政府官员的官方地位,不能作为免除国际法责任的理由;依据政府或其上级命令行事的人,假如他能够进行道德选择的话,不能免除其国际法上的责任;被控有违反国际法罪行的人有权得到公平的审判;违反国际法应受处罚的罪行是:反和平罪、战争犯罪和反人道罪。②参见《国际法委员会年鉴》(第2卷),1950年中文版,第374-378页。这些原则在国际法委员会1954年拟订的危害人类和平及安全治罪法草案中得到了体现,至今仍然是国际刑法的核心原则。然而,国际法委员会委员和联合国会员国未能就侵略定义问题达成一致,使得建立永久性国际刑事法庭的努力迟滞了将近半个世纪。国际法委员会也随之搁置了相关议题的审议。1974年联大通过了《侵略定义》,国际法委员会分别于1982年和1990年开始重新审议危害人类和平及安全罪和建立国际刑事法院议题,并相继于1994年通过了国际刑事法院规约草案,1996年完成了危害人类和平及安全罪治罪法草案。

1998年6月15日,联合国关于建立国际刑事法院的全权外交大会在罗马开幕。经过1个月的紧张谈判,同年7月17日,《国际刑事法院罗马规约》(以下简称“罗马规约”)终获通过。③在无记名投票表决中,120个国家投了赞成票,7个国家投了反对票,21个国家弃权。中国、美国、以色列3国陈述了反对理由。时至今日,罗马规约共有123个缔约国。2002年7月1日,国际刑事法院在海牙正式成立。这是国际刑法的重大发展。时任联合国秘书长科菲·安南评价说,“这让我们看到了普遍正义的希望。我们将始终不懈地朝着这个目标尽自己的努力,确保没有一个统治者、国家、军人集团或者军队能够在任何地方侵犯人权和逍遥法外。只有到那时,陷入在远离我们的地方发生的战争和冲突中的无辜人民才能放心,知道自己也得到正义的保护”。④参见国际刑事法院概述,国际刑事法院网站,https://www.icc-cpi.int。然而围绕法院管辖权和公正司法的争议仍未结束。⑤美国和以色列于2002撤回了对罗马规约的签署,另有11个国家在签署后一直未批准该规约。俄罗斯于2000年9月签署了罗马规约,但未予批准,并于2016年11月16日宣布退出。布隆迪、南非、冈比亚、菲律宾等国也已退出。另有30个缔约国与美国签署了旨在排除国际刑事法院管辖权的双边协定。非洲国家对国际刑事法院运作过程中明显的政治化倾向表达了强烈不满。

此外,在国际刑事司法领域,国际法委员会还应大会要求,审议了“外交代表及其他依国际法应受特别保护人员的保护和不得侵犯”专题。在国际法委员会拟订的条款草案的基础上,联合国大会于1973年通过了《关于防止和惩处侵害应受国际保护人员包括外交代表的罪行的公约》。国际法委员会还于2014年通过了关于“或起诉或引渡”问题的专题报告,并正在拟定危害人类罪公约草案。除了上述国际法领域外,国际法委员会在国家继承、防止和减少无国籍状态、国家及其财产的司法管辖豁免、国际水法等领域的法律编纂方面也取得实质性进展。在国际法委员会拟订的条款草案的基础上,缔结了下列公约:《减少无国籍状态公约》(1961)、《国际水道非航行使用法公约》(1997)、《联合国国家及其财产管辖豁免公约》(2005)等公约。①详见表2“国际法委员会条款草案基础上缔结的国际公约的现状”。

(二)国际法逐渐发展的贡献:重大理论突破

在编纂现存习惯国际法规则的同时,国际法委员会对特定领域的国际法的逐渐发展也作出了积极贡献,其中包括一些重大的理论突破。将“一般国际法强制规律”(强行法)概念引入条约法公约;在国家继承领域,提出“新独立国家”概念和“白板”原则;确定了某些国际罪行的普遍管辖权以及制定国家责任规则等,是其中的一些经典例证,代表了相关领域国际法的重要发展。

1.将“强行法”概念引入条约法。在大多数国家的国内法体系中,通常在“强行法”和“任意法”之间作出区分,前者是法律主体必须遵守的原则和规范,后者是法律主体在民事交易中可以变更的规范。但对于在国际法中是否也有强行法规则的问题,国际法学界一直存在分歧。多数发展中国家和东欧国家支持在条约法公约中引入“强行法”概念,但多数西方发达国家持有异议,认为“强行法”概念属于“拟议法”而非“现行法”。②参见李浩培:《强行法与国际法》,《中国国际法年刊》(1982),中国对外翻译出版公司1982年版,第39-46页。在拟订条约法公约草案的过程中,国际法委员会向前迈出了一大步,支持国际法中也有强行法规则的观点,并将“一般国际法强制规律”(强行法)概念写入了条约法公约草案,“凡是在缔结时与强行法规则相抵触的条约当属无效”。③国际法委员会的结论是:在编纂条约法时,必须从下列基础出发,即国际法上确实存在一些规则,这些规则是不能由国家通过条约安排加以贬损的,并且只能通过同等性质的规则予以改变。具有强行法性质的国际法规则的出现,在国际法快速发展的过程中,确实属于较近的发展。参见《国际法委员会年鉴》(第2卷)1966年中文版,第747-749页。在多数与会国的支持下,1969年联合国外交会议通过了《维也纳条约法公约》,其中包含有“条约在缔结时与一般国际法强制规范(强行法)抵触者无效”的第53、64、66条,而“一般国际法强制规范”则被定义为国际社会全体接受并公认为不许损抑且仅有以后具有同等性质的一般国际法规范可以更改的规范。这是传统条约法的一个重要突破,对现代国际法的发展具有重要意义。国际法委员会于2015年决定将一般国际法强制规范(强行法)专题列入其工作计划,并指定南非籍委员特拉迪为特别报告员。该专题将聚焦违反“强行法”的国际法律后果问题。

2.国家继承中的“白板原则”。国际法的逐步发展在国家继承领域也十分显见。20世纪60年代的非殖民化进程,促使一大批殖民地国家摆脱了殖民统治,获得了独立,国家继承遂成为国际法中的一个重大的现实问题。①联合国现有193个会员国,包括46个亚洲国家和54个非洲国家,其中新独立国家占了绝大多数。国际法委员会提出的“新独立国家”(newly independent state)的概念和国家继承上的“白板原则”(tabula rasa)是对国家继承法发展作出的重大贡献。1978年《关于国家在条约方面的继承的维也纳公约》明确规定:“新独立国家对于任何条约,不仅仅因为在国家继承日该条约对国家继承所涉及领土有效的事实,就有义务维持该条约的效力或者成为该条约的当事国”(第16条)。除特定限制外,“新独立国家对于在国家继承日对国家继承所涉领土有效的任何多边条约,可发出继承通知,确认其成为该条约当事国的地位”(第17条)。虽然该公约的缔约国数量有限,而1983年《关于国家对国家财产、档案和债务的继承的维也纳公约》尚未生效,但这2个公约提出的“新独立国家”概念和“白板原则”已获得普遍支持,并在国家继承实践中被广泛应用。②例如,联合国法律部在1972年和1984年在分别致世界卫生组织法律顾问和联合国纳米比亚理事会的公函中指出,1978年《关于国家在条约方面的继承的维也纳公约》在涉及国家继承的诸多情势下,已被视为该领域占主导的国际习惯法原则。See United Nations Juridical Yearbook,1972,p.195;1984,p.171.

3.对侵害国际保护人员罪确定普遍管辖权。1973年《关于防止和惩处侵害应受国际保护人员包括外交代表的罪行的公约》是现行国际法实现突破性发展的又一个实例。谋杀、绑架、暴力攻击外交代表和其他应受国际保护人员的罪行,不仅危害到这些人员的安全,而且对维持各国间合作所必要的正常国际关系构成严重威胁,这向来是国际社会极为关心的问题。为此,有必要采取有效措施,加强国际合作力度,予以防范和惩处。国际社会深信,制定防止和惩处这些罪行的适当和有效措施是,各国将这一罪行认定为国内法上的罪行,并根据罪行的严重性处以适当的惩罚。1972年,国际法委员会应联合国大会的要求,作为紧急事项,草拟了一套条款草案。联合国大会据此通过了上述公约。该公约清晰地确定了对侵害国际保护人员罪的普遍刑事管辖权,并为缔约国设立了“或引渡或起诉”以及将此罪自动列入引渡条约等义务。①《关于防止和惩处侵害应受国际保护人员包括外交代表的罪行的公约》规定:每一缔约国应采取必要措施,于嫌疑犯在本国领土内,而本国不依第8条规定将该嫌疑犯引渡至本条第1款所指明的国家时,对这些罪行确定其管辖权。(第3条)缔约国于嫌疑犯在其领土内时,如不予以引渡,则应毫无例外,并不得不当稽延,将案件交付主管当局,以便依照本国法律规定的程序提起刑事诉讼。(第7条)这些罪行应视为属于应该引渡的犯罪。缔约国承允将来彼此间所订立的每一引渡条约中都将这些罪行列为应该引渡的犯罪。(第8条)所有这些代表了国际刑法的一大新发展。1973年公约获得了国际社会的普遍接受,现有缔约国已达180个。

4.国家责任条款草案。国际法委员会对国际法的形成和发展的贡献是多方面的和多形式的,不能仅仅以有多少成果最后形成为国际公约这一事实来评判。委员会拟订的条款草案经常作为有关问题的现有法律的证据被国家和国际法庭援引,甚至一些尚未完成的条款草案也具有此等效果,如关于国家责任的条款草案。在国际司法实践中,国际法院不但将在国际法委员会起草的条款草案基础上缔结的国际公约的规定视为特定领域一般国际法的表述,而且也考虑国际法委员会正在进行中的工作及其阶段性成果,突出的例子是法院在20世纪80年代审理的2个案件,即美国驻德黑兰外交和领事人员案和美国在尼加拉瓜的军事和准军事行动案②See ICJ Reports,1980,paras.58,79,80.。在有关国家的国际责任的2个实质性问题上,国际法院援引国际法委员会关于国家责任的研究结论作为其判决的根据之一。在个人的不法行为归于国家从而导致国家的国际责任以及国家责任的免除条件等问题上,国际法院几乎完全使用了国际法委员会的相关表述。而在当时,国际法委员会关于国家责任专题的审议尚未完成,国际法委员会只是一读通过了条款草案的第一部分。③The Work of the International Law Commission 121-170(United Nations 1996).

(三)其他重大贡献:“软法”性质的法律指南

国际法作为一种法律体制而存在和发展,在很多方面得益于法学家们的贡献。格劳秀斯的《战争与和平法》曾被认为是近代国际法的基础。进入20世纪,法学家们个人著述的作用虽然可能不如其前辈那样显著深远,但影响仍然很大。国际法委员会作为一个由公认的国际法学家组成的专业团体,代表了世界各文明形式和各主要法系,作为一个整体,作用更不可低估。虽然国际法委员会的一些成果没有采用公约草案的形式,另有一些条款草案在联合国大会审议后搁置,未能最终通过国际公约,但它们对国际法的贡献仍是不容忽视的。国际法委员会的所有成果,无论是否公约性成果,都对国际法的发展产生长远影响,特别是有助于查考习惯国际法的证据,其至少可被视为《国际法院规约》第38条意义上可作为确定法律原则的辅助资料的“各国权威最高之公法学家学说”。①See H.Lauterpacht,Survey of International Law in Relation to the Work of Codification of the International Law Commission,in E.Lauterpacht(ed.),International Law,Being the Collected Papers of Hersch Lauterpacht,Vol.I,The General Works 445(Cambridge University Press 1970).;See also Lachs,Teachings and Teaching of International Law,151 Recueil des cours de l’Academie de droit international de la Haye 163(1976-III).国家权利义务宣言草案、纽伦堡原则的系统表述、关于多边公约保留的报告、仲裁程序规则范本、发生灾害时的人员保护结论草案、习惯国际法的识别结论草案等均具有此等效果。②1970年10月24日,第25届联大第2625(XXV)号决议一致通过的《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则宣言》就是在国际法委员会1950年关于国家的基本权利和义务宣言草案基础上拟定的。此宣言被公认为反映了当代国际法的核心原则。从这个意义上说,国际法委员会经过多年研究而形成的报告或条款草案即使最终未能转化为公约性法律文书,也不见得一定是一种失败或无效劳动。国际法委员会审议专题的最终成果包括报告、宣言草案、原则的系统表述、示范规则和公约草案等,其中,就对形成国际法的直接效果而言,公约草案具有最重要的作用。下表是关于在国际法委员会条款草案基础上缔结的国际公约现状的概要说明。

三

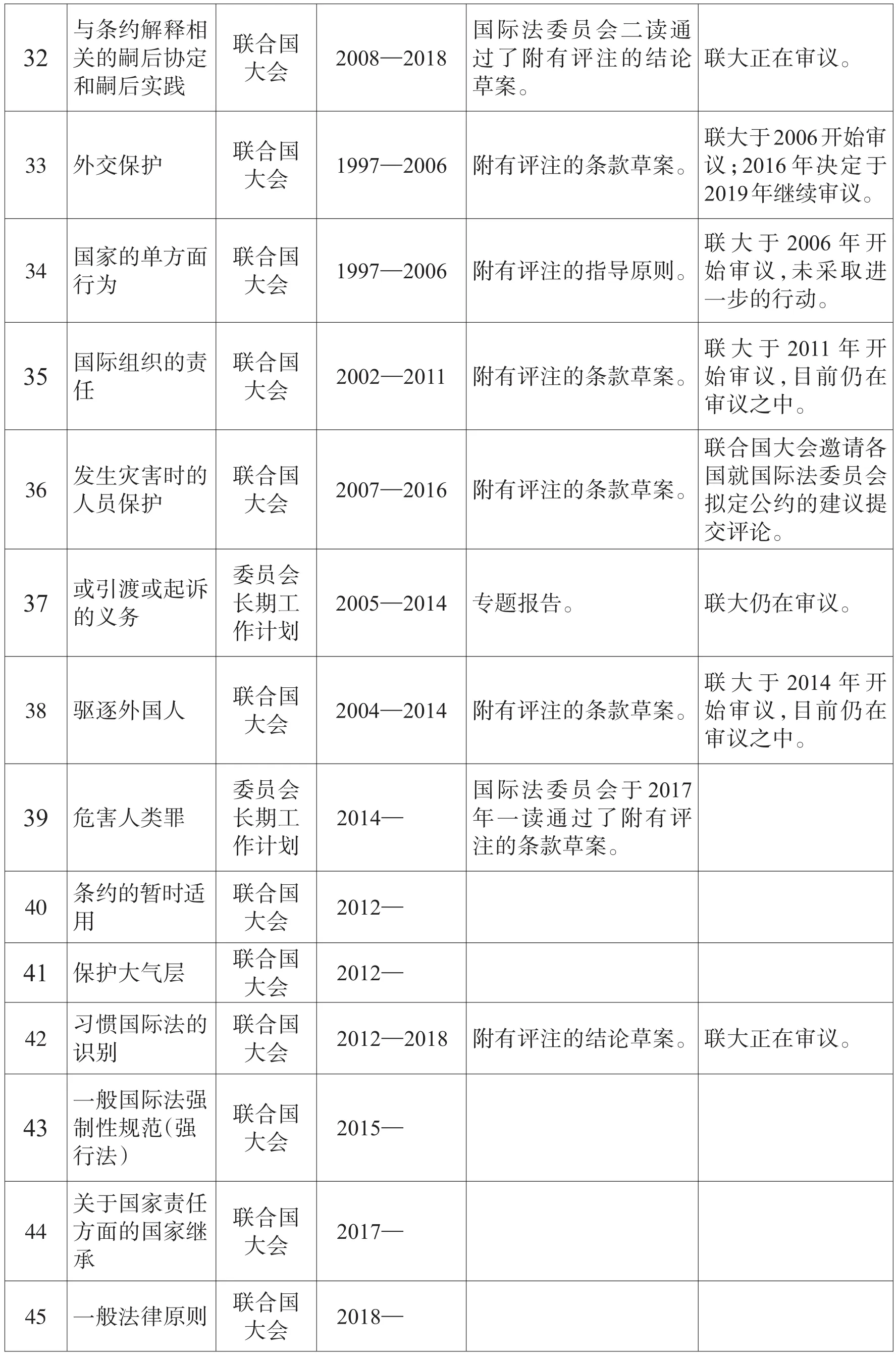

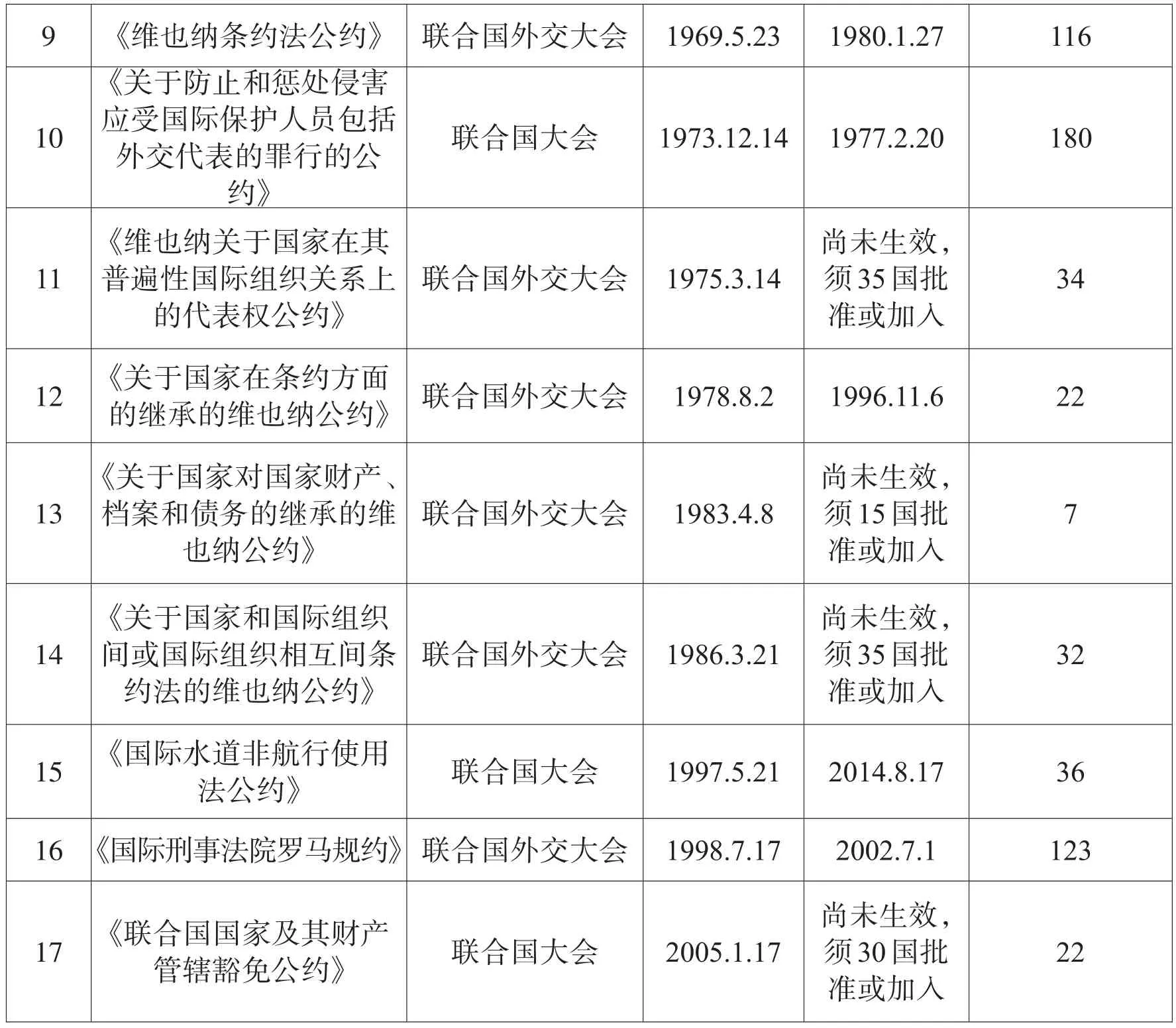

表2 在国际法委员会条款草案基础上缔结的国际公约的现状(截至2018年11月30日)

续表

表2的资料显示,在总共17项公约中,13项已经生效,除关于海洋法的日内瓦四公约情况特殊外,其中1961年《维也纳外交关系公约》、1973年《关于防止和惩处侵害应受国际保护人员包括外交代表的罪行的公约》和1963年《维也纳领事关系公约》的缔约国最多,分别为191个、180个和179个,已达到或接近普遍接受的程度。1998年《国际刑事法院罗马规约》和1969年《维也纳条约法公约》位于中间,缔约国分别为123个和116个。1969年《特别使团公约》、1978年《关于国家在条约方面的继承的维也纳公约》、1997年《国际水道非航行使用法公约》排在末尾,缔约国分别为39个、22个、36个,均刚过各自公约规定的生效门槛,普遍接受的程度较低。在4项尚未生效的公约中,1975年《关于国家在其普遍性国际组织关系上的代表权公约》和1986年《关于国家和国际组织间或国际组织相互间条约法的维也纳公约》2项公约,离需要35国批准或加入的生效条件已很接近,目前的缔约国已分别达到34个和32个,有可能在不远的将来生效;其余2项公约的情况则不甚理想:1983年《关于国家对国家财产、档案和债务的继承的维也纳公约》,需要15国批准或加入,目前缔约国仅为7个,2005年《联合国国家及其财产管辖豁免公约》,需要30国批准或加入,目前缔约国为22个,离公约生效的条件差距较大,短期内恐难以生效。

一个有趣的现象是,国际法委员会审议专题所用时间与公约生效所需时间之间似乎有一种成正比的关系,进而言之,与公约被国际社会接受的程度也有一定的关系。在国际法委员会方面,从专题立项开题到向联大提交条款草案的周期平均为7~8年,其中最短的为1年,最长的超过15年。从联合国大会或外交大会通过公约到公约生效,就已生效的13个公约而言,平均为7~8年,其中最短的为3年,最长的为17年。国际法委员会审议议题花费的时间短,公约生效所需要的时间相应地也较短,参加公约的国家一般也较多,反之亦然,如《关于防止和惩处侵害应受国际保护人员包括外交代表的罪行的公约》,1971年12月联大决议立项,1972年国际法委员会成立工作组进行研究,当年通过公约草案,并提交大会,1973年第28届联大审议通过,开放供签署,1977年生效,现有缔约国180个。就缔约国数量而言,其在以国际法委员会条款草案为基础缔结的公约中排行第二,仅次于《维也纳外交关系公约》。又如《特别使团公约》,国际法委员会于1958年起开始着手研究,1967年完成条款草案,历时9年,1969年联大通过该公约,1985年该公约生效,历时16年,现有缔约国39个。

公约生效时间的长短,被国际社会接受程度的大小,一般而言取决于如下几方面的因素:(1)特定公约的主要规定属于现有国际法习惯规则的编纂还是国际法之发展或两者兼有?纯编纂或以编纂为主的公约,如外交关系公约和领事关系公约,较易获得国家的批准,亦较易获得普遍承认。(2)国际社会成员对公约主题的关切程度。关切程度愈高,也就愈容易获得重视。如关于国家对国家财产、档案和债务的继承的公约,只有少数刚从母国分离出来的国家成了当事国,而起初签署公约的所有国家均尚未批准。另一方面,有关外交和领事关系等与各国均有密切关系的公约,往往在较短时间内就能获得较普遍的支持。(3)权利和义务的相互性问题。一般来说,为缔约国规定对等权利义务和互惠公约比规定不同权利义务和非互惠公约接受程度要高。例如,在常设使团关系中,各国同时具有派遣国和接受国的地位,因而为缔约国规定互惠权利的外交关系公约较容易得到普遍接受,相比之下,国际水道非航行使用法公约因涉及上下游国的不同权利义务,情况可能就会有所不同。(4)一些具有相互关联和互为条件的问题。如危害人类和平与安全治罪法公约与侵略定义,国际刑事法院规约与治罪法公约,相互之间具有一定的连带关系,一个问题的解决取决于另一个问题的先行解决。

需要指出的是,对不批准或不加入某一公约的国家来说,该公约并非完全没有法律效力。首先,公约的许多规定可能具有条约规则和习惯规则的双重性质,作为条约规则,按照一项公认的原则,条约对第三国无效;但作为习惯规则,则可能对所有国家均有效。习惯规则与相应的条约规则是可以在法律上分别存在的。不用说习惯规则和条约规则两者领域不完全重叠、内容不完全相同的情况,即使习惯规则和条约规则有完全相同的内容,也不能据此认为,将习惯规则纳入条约就一定会使习惯规则失去与条约规则相区别的适用性。条约法和国际习惯法的相同规则的存在已为国际法院在北海大陆架案中明白承认。没有理由断定,当国际习惯法含有与条约规则相同的规则时,后者就“代替”了前者,从而使国际习惯法不再有自己的存在。①参见[英]劳特派特修订:《奥本海国际法》,王铁崖、陈体强译,商务印书馆1981年版,第22-23页。其次,不批准或不加入某一公约并不一定意味着一国对该项条约的全部规定的拒绝,而可能只是对其中的一项或数项规定的不满意或不能接受,如一些国家不批准条约法公约主要原因是因为不能接受有关“强行法”的规定,而另有一些国家不批准该公约的主要原因是不满意有关强制解决争端的规定。尽管这些国家因为这样或那样的原因没有成为公约的当事国,但这并不排除这些国家在条约实践中实际上适用该国能够接受的其余规定。

影响国家对国际公约态度的因素是多种多样的。首先是国家利益与公约主题的相关性。一些公约,如外交、领事关系公约,涉及国际关系的基本方面,与各国均有密切的关系,而另一些公约,如关于继承的公约,只涉及国家关系的一些特定方面,并非与所有国家有直接的利害关系,因而各国对这些公约的态度决不会是一样的。又如,内陆国家对领海问题的关切远不如沿海国家。同样,对国际水道的关切程度也会因是否国际水道沿岸国家而有所不同。分析有关国家对该公约的接受程度比只简单地看该公约的缔约国数量更能准确地反映公约被接受为一般国际法的程度。

公约本身的性质(公约是习惯国际法的编纂还是制定的新国际法规范;是否单纯给缔约国施加义务;是否权利义务对等互惠;是否共同关心及共同利益所系;等等)对公约是否能获得普遍接受也具有十分重要的影响。如就国际水道非航行使用法公约而言,首先,水道国与非水道国有不同的兴趣和关切程度;其次,上游国和下游国有不同的利益,除非双方的权利、利益在公约中得到适当的平衡,公约被双方接受就会成为问题。

一国对缔结特定公约的参与程度及其利益和关切在公约中得到反映的程度对该国是否接受该公约有直接的影响。如1958年日内瓦四公约就是实例,由于自1971年开始谈判并于1982年缔结了新的《联合国海洋法公约》,未参加1958年第一次海洋法会议的新独立国家以及当时因某种原因未在公约上签字的国家,一般不再考虑加入日内瓦四公约,而将注意力转向1982年《联合国海洋法公约》。对于一些国家来说,国际关系的某些方面已由相关的编纂公约加以规范,并对此感到满意,但对另一些国家而言,尤其是在第二次世界大战后新获得独立的国家,①联合国成立以来,会员国已从初创时期的51个增加到195个,绝大多数是20世纪60年代起获得独立的新国家。情况也许并非如此。这些国家可能认为,现存的法律秩序在许多方面带有旧的殖民主义烙印,没能足够反映它们的利益和关注,因而强烈地要求建立新的国际政治、经济秩序以及相应的国际法律秩序。②See Antonio Cassese,International Law in a Divided World 105-125(Clarendon Press 1986).

国际社会的法治化程度也是一个需要考虑的重要因素。在现阶段,国家并没有必须接受某项国际公约的义务,即使是它们直接参与制定的公约。再说,批准或不批准,加入或不加入某一项国际公约,对于国家来说也许没有明显的利益得失。在这种情况下,一些国家可能不愿成为缔约国,它们宁可站在公约以外。对于公约中的习惯国际法规则,它们在需要时完全可以援引,而对不利于本国的公约规则,则可以拒绝接受,不受拘束,因为在原则上条约对非缔约国不具有拘束力。因此,国际法委员会草拟的条款草案在经过适当程序后成为实在国际法的一部分时,它的被接受程度与国际法委员会的编纂工作是否成功并无多少直接的联系,这是由当代国际社会的现状和国际法发展的现状所决定的。

最后,公约对一些敏感问题的处理方式也是一个不容忽视的因素。实践表明,采用任择议定书处理有较大争议的问题或有较多分歧的条款,有助于公约的通过、生效和普遍接受。如外交和领事关系公约采用了以附加议定书的形式处理较敏感和通过国际法院强制解决争端的问题,取得了良好的效果;反之,条约法公约未采取此种形式,而是将国际法院争议解决机制引入了条约正文,从而成为一个争议点,导致相当多的国家不愿批准或加入《维也纳条约法公约》。结果是,《维也纳条约法公约》的普遍接受程度远比《维也纳外交关系公约》差,前者缔约国为191个,后者仅116个;也不能同《维也纳领事关系公约》相比,该公约的当事国为179个。虽然,条约关系是最重要的国际关系之一,其重要性丝毫也不比外交或领事关系小或弱。

四

以上所述清楚地表明,国际法委员会在其成立的70年间,作了大量工作,对国际法的编纂和发展作出了积极贡献,对这一点应给予充分的肯定。但是,另一方面,人们也不应该过高地估计国际法委员会的作用和成就。国际法委员会的工作及其所取得的成果,在很大程度上受制于一些内外部条件,尤其是受国际社会和国际关系的现实以及作为国际法基本主体的国家的政治意愿的制约。正如下文将要讨论的,某些因素对国际法委员会的工作具有重大影响。

一段时期以来,在联合国大会和国际法学界,国际法委员会时常受到批评,有些批评的言辞还相当激烈。①See Sette-Camara,The International Law Commission:Discourse on Method,in Zanardi,1 Le Droit International 489-502(1987);Zemanek et al.,Codification of International Law:Salvation or Dead End?,1 Le Droit International 581(1987).批评之一是,国际法委员会使自己囿于传统国际法的象牙塔内,至今所审议的专题多属于传统国际公法的范畴,忽视了国际社会的当前需要,如人权、环境保护、外层空间、国际经济合作等国际法的新领域,从而将这些领域的法律编纂和发展拱手让给了其他机构;批评之二是,耗时拖拉的工作程序和缓慢的工作进程,使得审议一项议题少则数年,多则十余年,还有一项批评涉及国际法委员会工作成果的最终状态,一些成果未能被通过为公约,或通过公约后未被各国普遍接受,有的学者称之为“未完成的编纂”。有些学者由此否定了国际法委员会的工作。

笔者认为,上述批评所指的问题或缺点在一定程度上或多或少是存在的。但不应夸大这种缺点或问题,更不应以此来否定国际法委员会所作出的重大贡献,片面主义的观点是不可取的。对国际法委员会工作及其成果的评估,应在充分考虑国际法委员会运作基础和背景条件的前提下,客观、全面、公正地进行。1997年,为纪念国际法委员会成立50周年,联合国在纽约总部举办了一个专题研讨会,笔者应邀出席并担任主讲嘉宾。经深入研究,笔者发现,在国际法委员会的最终成果与国际社会成员的回应之间存在着严重的不平衡。一方面,国际法委员会进行了卓有成效的工作,作出了杰出的贡献;另一方面,国际社会成员的反应则较为冷淡;所有公约均是以绝对多数票通过的,除少数几个公约外,多数公约的缔约国数量相当有限,而且,若干公约在经过数年乃至数十年后仍未获得生效所需的缔约国数。同样的问题也存在于公约的签署和最后批准之间。②See Huang Huikang,op.cit.,pp.315-321.2010年当选国际法委员会委员后,笔者进一步发现,这种状况并没有得到明显的改善。

首先,联合国既不是一个“超国家”,也不是对其会员国有立法权的“中央立法机关”。事实上,在1945年旧金山制宪会议上,参加草拟《联合国宪章》的各国政府中绝大多数反对赋予联合国制定具有拘束力的国际法规则的立法权力,同样,赋予联合国大会通过某种多数表决的形式规定各国应遵守某些一般性公约的权力的建议也未被接受。①See Documents of the United Nations Conference on International Organization,Vol.III,Documents 1 and 2;Vol.VIII,Document 151;Vol.IX,Documents 203,416,507,536,571,792,795 and 848,1945.《联合国宪章》第13条第1款所授予大会的职权是通过发动研究,提出建议的方式,提倡国际法的逐渐发展及编纂。显然,作为联大附属机构的国际法委员会的职权绝不会超过联大本身所能享有的职权。根据《国际法委员会规约》的规定,国际法委员会的主要职责是,“就国际法尚未订立规章或各国惯例尚未充分发展成法律的各项主题,拟订公约草案”,更精确地制订并系统整理广泛存在的国家惯例、判例和学说的国际法规则。当今国际社会的立法权仍专属于主权国家。在创立国际法规范方面,国家一直并将继续扮演主导的和决定性的角色。就国际法委员会而言,在其工作的每一个阶段,从决定将特定专题列入国际法委员会议程到向联大提交最后报告,国家的这种作用都是相当明确的。作为个体,它们分散地创造先例,发展国家实践,倡导原则、学说和理论,而这些先例、原则、学说和理论是国际法编纂与发展的基础。它们还向国际法委员会提供其工作不可缺少的信息资料,对草拟的条款草案发表评论。作为整体,它们通过联大法律委员会(第六委员会)对国际法委员会的工作在政治上和政策上起指导作用,并对国际法委员会的最终成果采取何种行动具有决定权。

国际立法的另一个基本特点是,法律是由法律关系的主体自己制定的。国际法在本质上产生于国家的合意。条约和习惯作为国际法的两个主要渊源都是国家创设的。条约,无论是双边条约还是多边条约,在原则上只对缔约国有效。②《维也纳条约法公约》第34条规定:“条约非经第三国同意,不为该国创设义务或权利。”至于习惯,其形成有赖于国家的实践和法律确信(opinio juris)。虽然一项特定的规则成为习惯规则并不一定需要所有国家的明示认同,但正如国际法院在英挪渔业案的判决中所指出的,对于对某一项规则始终持异议的国家来说,该项规则是不具有拘束力的。③See ICJ Reports,1951,p.131.因此,虽然国际法委员会在国际法的逐渐发展和编纂方面发挥着重要的作用,但是,这种作用无论多么重要,相对于国家而言,仍然是辅助性的。在国际立法中起领导作用的只能是国家。国际法委员会工作的进展和最终成果在很大程度上取决于许多超出其本身的因素:国家的既得利益、内外政策、合作意愿等,这些支配着编纂进程。

国际法委员会所承担的编纂与发展任务所具有的外交特性也不应忽视。④See Fleischhauer,The United Nations and Progressive Development and Codification of International Law,25 Indian Journal of International Law 1-2(1985).国际法委员会不是纯粹的国际法学术研究机构,也不是民间的非政府编纂组织,而是联合国大会的附属机构,其工作是官方多边国际立法活动的一个有机的组成部分。虽然国际法委员会委员是以个人身份而非政府代表的身份任职的,委员会在审议具体议题时也是相对独立的,但其工作在总体上是在联大的指导和监督下进行的,因而其工作进程和速度在很大程度上是由联合国会员国控制的,其研究成果的最终去向也是由各会员国决定的。在国际法委员会完成了一项议题的审议并向联大提交了公约草案后,下一步的程序就进入到多边领域,由联合国大会来决定是否缔结公约。一俟联大或联合国主持的外交会议通过了一项公约,此后的程序将不再由联合国作为一个整体来运作,而是分解为单一国家的个别行为,即由各主权国家自主决定是否签署、批准或加入。此时,各国的国内程序将占据主导地位。对特定公约所调整的对象的关切程度,公约规定与本国利益和外交政策的相融性等问题将决定各国对公约的态度。国际社会此时必须耐心地等待各国的决定,等待有足够多的国家表示同意受公约的拘束,从而使公约生效。只有在公约生效后,国际法委员会拟订的条款草案才具有了法律权威。从这个意义上说,不应简单地将“进展缓慢”归结为国际法委员会的过错。

国际立法渠道的多样性也应予以考虑。在当今国际社会,承担国际法发展与编纂任务的并不限于国际法委员会,甚至不限于联合国。一些作者认为,国际法委员会应在国际立法中发挥中心作用。然而,这一观点早就受到了现实的挑战。事实上,《国际法委员会规约》的起草者从未打算为国际法委员会居于某种“垄断地位”。在联合国体系内,1966年国际贸易法委员会成立,该委员会由36位政府专家组成,专门从事国际贸易法的编纂与发展。该委员会已拟订了多项公约草案,其中一些已成为公约。①例如,1974年《联合国国际货物买卖时效期限公约》、1980年《联合国国际货物销售合同公约》和1995年《联合国独立担保和备用信用证公约》等。此外,联合国大会还将《联合国宪章》第13条赋予的“促进国际法之逐渐发展与编纂”的任务交给国际法委员会以外的其他机构,如人权委员会、和平利用外层空间委员会、联合国环境署等。这些机构在各自的职责范围内也具有拟订公约草案的能力。在联合国以外,许多其他的国际组织也在从事特定领域的法律编纂和发展工作。举例来说,红十字国际委员会拟订的公约草案是1949有关国际人道法的“日内瓦四公约”的基础。有关航空器上的3种犯罪的3个公约是在国际民航组织主持下制定的。在过去70年间,缔结了数以百计的“造法性公约”,其中绝大部分并不是以国际法委员会的条款草案为基础的。②See The United Nations,Multilateral Treaties Deposited with Secretary-General,ST/LEG/SER.E/15.参与国际立法的机构的“扩散”并不应被视为一种消极因素。人们不能期望国际法委员会能够在国际法的所有领域起草公约草案,即使它是一个常年运作的机构,这也是不现实的。相关机构间的适当分工并无害处,相反还有助于促进国际法的编纂和发展。从这个观点出发,对于国际法委员会的工作范畴几乎限于国际公法领域这一事实不应过多地加以指责。

最后,还要加以考虑的是,国际法委员会所审议的专题中的一些问题具有强烈的政治性,如危害人类和平及安全治罪法中的承担国际刑事责任的主体问题、侵略罪的问题、国家的刑事责任问题,在联合国会员国中长期存在意见分歧。作为法律专家机构的国际法委员会在处理这类问题上的困难是显而易见的。

上述诸种因素的综合作用决定了国际法委员会能够发挥作用的范围和程度。当然,国际法委员会的工作方法也不是没有改进的余地。近年来,围绕这一问题,国际法委员会内部展开了认真的讨论,并已采取了一些改进措施,这是值得欢迎的。希望这种势头能继续下去。

为解决目前存在的问题,加强和改善国际法委员会的工作,提高国际法委员会对国际法逐渐发展与编纂方面的能力,笔者建议:

1.以国际法委员会成立70周年为契机,由联大六委或国际法委员会自己或亚非法律协商组织等区域性法律组织,定期或不定期地对国际法委员会的工作成果进行阶段性总结评估。①前联合国副秘书长、法律顾问汉斯·科罗尔(Hans Corell)曾建议,鼓励国际多边公约获得更广泛接受的问题,如果能在亚非法律协商组织、美洲司法委员会、欧洲法律合作委员会等区域组织框架内讨论,将是非常有益的。 See Making Better International Law:The International Law Commission at 50:Proceedings of the United Nations Colloquium on Progressive Development and Codification of International Law 131-132(United Nations 1998).所要达到的目标可包括:提高各国政府和公众对国际法委员会成立以来工作及其成就的了解;审查国际法委员会工作的最终成果;找出存在的主要问题,特别是公约未被普遍接受的原因;研究解决问题的有效途径、方式和方法。

2.作为一个优先事项,已生效但缔约国数较少的公约的普遍参加问题以及如何促进尚未生效的公约尽快生效的问题,应受到特别重视。鉴于在国际法委员会条款草案基础上缔结的17项公约的现状,就缔约国数量而言,除《维也纳外交关系公约》《维也纳领事关系公约》《关于防止和惩处侵害应受国际保护人员包括外交代表的罪行的公约》《国际刑事法院罗马规约》等少数几个公约外,其余的多项公约要么缔约国偏少,要么久久未能生效,均远未达到普遍参加的程度,增加缔约国的问题具有十分现实的意义。①据统计,1997年国际法委员会成立50周年时,在亚非国家中,文莱、科摩罗、冈比亚、摩纳哥、新加坡等5国未曾批准或加入任何一项以国际法委员会条款草案为基础缔结的国际公约,包括1961年《维也纳外交关系公约》和1963年《维也纳领事关系公约》。阿富汗、博茨瓦纳、乍得、科特迪瓦、毛里塔尼亚、赞比亚等6国仅参加了1961年《维也纳外交关系公约》,安哥拉、巴林、孟加拉、贝宁、布隆迪、佛得角、刚果(布)、吉布提、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、几内亚、塔吉克斯坦、老挝、利比亚、马尔代夫、马里、莫桑比克、缅甸、纳米比亚、沙特、索马里、斯里兰卡、阿联酋、津巴布韦等25国仅参加1961年《维也纳外交关系公约》和1963年《维也纳领事关系公约》或另一项公约。20年后,至2017年底,情况已大有改善。亚非国家参加公约的“零记录”已不复存在,除布隆迪和索马里2国仅参加2个公约,文莱、新加坡、斯里兰卡等8国参加3个公约外,其余国家至少参加了4个以上公约。

3.国家始终是国际法逐渐发展与编纂的源动力和驱动力,应发挥更积极的作用。对于投票赞成或签署某项公约但尚未批准或加入的国家,应促使其尽快批准或加入;对于由于缺少专业人才和财政资源而未能有效参与公约缔约程序的国家,特别是不发达国家,国际社会应考虑向其提供必要的法律、资金和技术援助。无疑,1945年以来的新独立国家有强烈的意愿参与国际造法活动以及现存国际法律秩序的改造完善,但普遍缺乏足够的人才资源,因此,直接的技术和法律援助值得予以重视。

4.国际法委员会在过去70年间拟订的一些条款草案,由于这样或那样的原因,最终未能成功地缔结为公约,仍保留着不具有法律拘束力的非条约文书的性质。为使这些条款草案能够转化为实在国际法,而不是仅仅停留在所谓的“软法”的水平上,这些条款草案可以由国际法委员会根据新的情况重新审议,必要时,重新起草,然后提交联合国大会采取进一步的行动。经验表明,缔结多边公约是形成国际法的最有效的方式和最确定的结果,不具拘束力的文书,如宣言、示范规则等,虽然对国际法的发展同样重要,但就直接的立法效果而言,则是有限的。因此,为使国际法委员会的工作产生最大的功效,尽可能将国际法委员会拟订的所有以缔结公约为目的的条款草案都能转化为公约,应是一个值得追求的目标。

5.就国际法委员会的未来工作而言,国际法委员会从一开始就应十分谨慎地选择拟进行法律编纂或发展的专题。事实一再证明,只有好选题,才能出好成果。国际法委员会应将国际社会的迫切需要和国家的实际诉求作为选题的核心要素。专题选择不当,在起草条款时容易陷入政治僵局,或在形成成品后难以被国际社会多数成员所接受。在准备特定专题的条款草案时,应充分考虑条款草案能否被广泛接受的问题。为此目的,在不同的利益攸关国之间应保持适当的平衡,而在通过条款案文时,应尽可能采取协商一致的方式。实践证明,硬性表决不利于条款的普遍接受。对于有较大争议且难以达成一致的问题,可采用任择议定书的方式加以处理。这种方式在实践中曾被证明有助于公约的通过、生效和普遍接受。

6.国际法委员会的工作方法问题也不容忽视。相互尊重、开放包容、协商一致,是国际法委员会70年来宝贵的传承,也是行之有效的工作方法。为使国际法委员会的最终成果反映多元化的世界和不同的法律文明,得到最广泛的接受,应尽一切努力在国际法委员会内部以及随后在联合国会员国之间达成协商一致。国际法的逐渐发展与编纂的区别,亦即未来法(lex ferenda)与现行法(lex lata)的区别,虽不一定非常严谨,但在国际法委员会的工作中,这种区分还是很重要的,应该予以维持。无论是发展还是编纂,根本的立足点都应是客观存在的国家实践,而不是委员们的个人学术兴趣、意识形态或某种功利性的主观目标。特别是,当审议特定法律问题时,一定要注重已有的国家实践和各国的法律确信;当拟议的规则涉及国际法的逐渐发展时,要十分审慎,不能一味地追求所谓的“新发展”,以免陷入无休止的争论。国际法委员会应认真听取联合国会员国的意见,最大限度地追求最大公约数,确保工作成果反映普遍的国家实践。

五

国际法是国际关系发展的产物,并随国际关系的发展而发展。每一时期的国际法都反映了该时期国际关系的特点和主流价值观,并对现存国际秩序予以保障。加强国际法治是各国人民的共同愿望。世界要和平,各国要发展,都离不开法治和秩序。对此,国际法委员会负有神圣的使命和责任,并且将继续在国际法的逐渐发展与编纂方面发挥不可替代的重要作用。

当前,国际关系正经历第二次世界大战以来最深刻的变化。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展,全球治理体系和国际秩序变革加速推进,各国相互联系和依存日益加深,国际力量对比更趋平衡,国际法治逐步加强,和平发展潮流不可逆转,合作共赢更是大势所趋。与此同时,世界面临的不稳定性、不确定性显著增加,全球治理“赤字”加剧,发展鸿沟扩大,贫富分化日益严重,“逆全球化”思潮暗流涌动,地区热点问题此起彼伏,恐怖主义、网络安全、重大传染性疾病和气候变化等非传统安全威胁持续蔓延,人类面临诸多共同挑战。这是国际法委员会在未来30年工作的深刻背景。

国际法委员会应继续致力于推动国际秩序向更加公正合理的方向发展。国家间唯有相互尊重、平等相待,才能和睦相处。为此,要巩固以主权国家为基础的国际法体系,维护以《联合国宪章》宗旨和原则为核心的战后国际秩序,坚持主权平等、互不干涉内政、不使用武力或以武力相威胁、和平解决国际争端等基本原则,反对强权政治和霸权主义,努力构建人类命运共同体,建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界,为国际关系的民主化、法治化作出更大贡献。