高职汽车专业创新创业教育体系的构建研究

夏文明,解卫华

(台州科技职业学院,浙江台州 318020)

1 研究背景

创新创业教育是由美国于20世纪中叶首先提出的,经过近一个世纪的发展,其教育教学研究框架已逐渐成形,创业教育不再是一个新生事物,已融入基础教育和高等教育的日常教学活动中。和美国相比,我国还处于婴儿期,20世纪90年代开始,我国在北京、四川等地试点研究创新创业教育,尔后,在清华大学探索举办全新的创新创业大赛,现在又有更加细化的 “互联网+”创新创业大赛[1]。由于底子薄,基础弱,导致两国毕业生的创业率有云泥之别,2015年美国达20%~23%,而我国仅为2.86%。其中的核心差距在于创新创业教育课程体系。该文以高职汽车专业为抓手,以期为创新创业体系建设贡献力量。

从2008年开始,我国的汽车产销量就稳居全球首位,随着汽车销量增速的下降,汽车工业进入稳定期,中国汽修业迅速崛起,2014年4月10日中国保险行业协会和中国汽车维修协会首次披露了18种常见车型的“整车配件零整比”和“50项易损配件零整比”两个系数。结果显示,在18个车型零整比系数中,最高的为1273%,也就是说如果更换该车型所有配件,费用相当于购买12款新车,这其中的利润是相当丰厚的,但是汽修人员的待遇却不尽如人意,去年对该校汽修专业应届毕业生就业待遇的调查发现,最高薪资才1 200,大部分都是几百元,和前期的投入严重不对称,一方面是如火如荼的招生,一方面却面临就业质量不高的尴尬,一方面是汽修行业的丰厚利润,一方面是汽修毕业生的微薄工资,出路在哪里?创业!因此对汽车检测与维修专业来说,创新创业教育尤为重要,尤为迫切,是提升汽修专业美誉度的一个重要途径。笔者担任汽车检测与维修专业教师五年,了解到在校期间超过80%的学生有毕业后自己创业的想法,但是学生毕业后直接创业的为0,学生对创新创业还没有十足的把握,这表明学校的创新创业教育还不够,和学生的创新创业需求不匹配。

2 我国高校创新创业教育当前存在的问题

经过几十年的摸索和研究,我国在创新创业教育方面已经取得了明显的进步,但是前沿相比还有很大的差距,主要体现在以下几个方面。

2.1 创新创业教育资源缺失

首先是缺师资,师资是创新创业教育的核心,是学生和创新创业市场的桥梁,高校教师很多,但是专门从事创新创业教育的师资很少,基本都是辅导员或者工商管理、市场营销专业的通识课教师兼任,有汽修专业背景的创新创业教育的师资更少了,这样很难拓宽汽修专业的学生创新创业思路,很难在日常教学活动中融入创新创业理论。而且很多教师是从高校毕业后直接进了高校,自身缺乏创新创业经验,导致讲课举例不够生动,教条主义严重。其次是缺与汽车专业相关的教材,现有的教材都是通识教材,缺乏针对性和有效性,致使人才培养和市场需求难匹配[1]。

2.2 创新创业教育理念有待提高

虽然这些年教育部一直发文要重视创新创业教育,以大力举办创新创业竞赛、要求高校开办创新创业学院为载体,推动创新创业教育的发展,政府机构也在积极倡导大众创新万众创业,但是教师、学生和家长的观念还停留在学知识、掌握一门技术,以后可以找一个好工作,拿高薪,忽视了创新创业意识的培养,更别谈提高创新创业素养了。即便是开设了创新创业课,在上课和考核过程中,教师和学生双方都存在敷衍塞责的现象,这都是创新创业理念不够的表现。甚至有的机构认为创新创业教育是精英教育,认为一般的学生没有进行创新创业,人为地提高受教育门槛,更别谈在整个国民教育体系中开展创新创业教育了[2-3]。

2.3 创新创业教育机制不健全

2015年5月初,国务院办公厅颁布《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,把深化高等学校创新创业教育改革,提升到了国家战略的高度、认为创新创业教育是促进经济转型升级的重要抓手,是改进教育体制,是提高毕业生就业质量的新的动力源。可以看出国家对创新创业教育很重视,但是国家把创新创业教育的发展寄托在了高校,追求短平快,忽视了创新创业教育是个系统工程,需要在整个国民教育体系,乃至在社会层面布局[4]。

2.4 创新创业教育实践平台结构层次不丰富,缺乏梯度

实践是检验真理的唯一标准,在创新创业领域更是如此,学生学得怎么样要靠实践来检验。现有的实践平台层次不够丰富,基本上是路边摊一类的实践形式,这种实践平台形式大于内容,不能将学到的知识完全用于实践,也缺乏与知识结构相适应的梯度平台。

3 创新创业教育构建策略

基于以上几点可以看出,创新创业教育还有很多方面有待完善,影响创新创业率的因素很多,总体来看主要是学校、学生、主管部门和社会对创新创业缺乏有效的认识,学校企业没有发挥应有的创新创业教育功能。该文欲从这几个对象着手,探讨创新创业教育构建。

3.1 毕业生要转变观念,树立广义的就业观

经过多年的高校扩招,毕业生已经放下了身段,适应了就业制度的变化,实现了从原来的毕业分配就业到现在自主择业就业观念的转变。现在一说到就业,往往想到的就是应聘岗位,拿工资,如今还要进一步转变就业观念,丰富就业的含义,树立创业也是就业的新的广义的就业观,使创业成为学生毕业去向的一个重要选项,不再局限于机构就业,这样创新创业教育就有了源动力。另外社会也要转变毕业生创业观念,不对技术含量不高的就业,如养鸡养鸭,卖鱼卖肉等嗤之以鼻。事实上那些所谓的低端创业也是有技术含量的,只有全社会转变观念,把各个行业都平等看待,才能促使毕业生大胆创业,才能促进社会的充分发展。

3.2 教育机构要提高认识,增强创新创业教育的紧迫感

目前各大高校都设立的创新创业学院,并且从各个专业召集了一部分学生学习创新创业学院的课程,教授这些课程的教师也是相关部门管理人员,或者相关专业教师兼职教学,从这些动作可以看出,对创新创业教育的认识还不够,存在应付现象,职能部门应该提高认识,把创新创业教育放在突出重要的位置,增加经费投入,和全球的学校、企业一起做好顶层设计,积极探索基于创新创业的课程体系和教学模式。

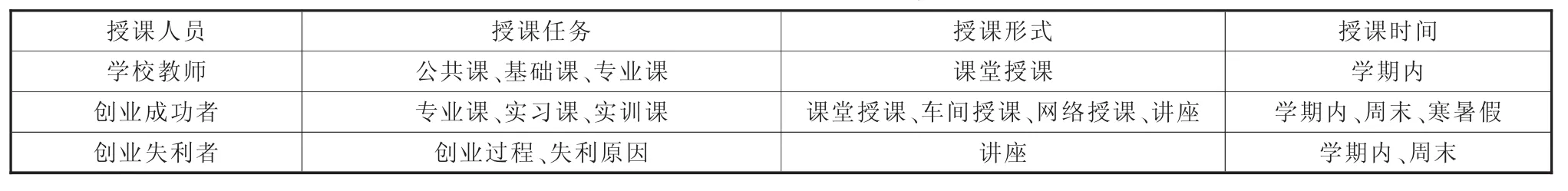

3.3 形成多元化师资队伍,让企业社会共同参与人才培养

人才培养不仅是学校的责任,也是社会的责任,必须让企业也承担一部分育人责任,形成学校和企业联合培养的机制。比如,可以让学生在寒暑假或者周末接受企业的培训,让学生了解企业的运作过程,让学生对创新创业有个总体的认识,必须要增加他们了解社会、参加实践的机会。为此,要坚持开门办学,推进政产企研之间多种形式的合作互惠、协同育人。学生在校期间可以请成功的创业者来校讲学,传授他们的成功之道,甚至还可以请创业失败者来校讲学,传授他们失败的教训,让学生从中吸取教训,少走弯路,避免无端的失误。除了讲学,政府还可以利用税收等手段,鼓励企业主动让学生参与一些项目的构建和开发,积累创新创业经验,甚至可以让学生参与上下游产业链的招标投标,积累产业链人脉。根据以上思路制定了学校企业社会人才培养任务分配方案表,如表1所示。

表1 人才培养任务分配方案表

3.4 构建基于创新创业教育的评价机制

评价机制是指挥棒,有非常强的引领作用。科学的评价机制可以有效地调动学生的积极性和主动性,让他们朝着正确方向努力,对教师的教学也起着指向作用,让教师的教学目标更加明确。基于创新创业教育的评价机制应该要有考核学生创新创业意识的指标,每一门课的考核评分里可以增加和该课程相关的创新创业大赛、专利、创业规模、创业收益等的专项分值,甚至可以用这些分值顶替学分。

3.5 构建创新创业教育后服务平台,提高创业成功率

毕业生经过创新创业教育,有了创新创业意识,但真正要把想法变成现实,还需要办公场地,启动资金,持续的技术指导和上下游产业链的配合,这些都需要持续跟踪,需要全社会持续服务。政府可以拿一块地建立一个创新创业产业园,搬进产业园的前几年,在房租、贷款和税收上给予优惠。由于产业园比较集中,几年后就可以行程一个老中青的帮扶梯队了,让创业者有踏实感和归属感,增强创新创业信心和能力。为了避免闭门造车,还可以定期举办创业酒会,邀请各个年龄段的创业者和企业家参加,主题演讲后大家可以互相交流请教,了解最新的市场信息,也可以洽谈合作,发现商机,打开销路。

4 结语

如果说就业是专业的导向,那么创新创业就是教育的导向,创新创业教育的最终目的是培养学生的创新意识和创业素养。目前,我国创新创业教育在方向上已经形成了共识,但是由于起步晚,导致我国创新创业教育的载体还不多,实施细则不明确。该文从创新创业教育存在的问题出发,对创新创业教育的开展谈了几点看法,以期为中国创新创业教育的成长添砖加瓦。