E-航海航线服务设计与实践

余锦超

摘 要:总结E-航海项目建设经验,阐述E-航海航线服务设计规范和技术细节,说明E-航海航线服务的实际应用场景。

关键词:E-航海 航线服务 智能导航

在E-航海时代,高速海上数字通信将广泛应用,船岸、船船之间将更紧密地连结在一起。E-航海岸基系统可为船舶提供更准确更实时导航服务,船船之间的人工无线语音交流和人工判断,向人工智能协商转变。航线服务是E航海基础服务之一,通过航线服务可使船舶间航行意图互知,实现智能船舶避碰,支撑无人船技术发展;同时,主管部门可以掌握船舶航行计划,使得安全监管和生产调度更加科学高效。船舶航行全球性要求航线服务必须符合国际标准规范,这是IMO/IHO HGDM工作组正在积极开展的工作。

1.航线服务E-航海技术服务规范

航线服务规范遵从IALA G1128《Guideline on specification of e-navigation Technical Services》的有关要求,按照航线服务的规范模型、技术方案、实例模型等三部分进行定义说明。这三部分逐步从抽象向实例化、具体化、可用化演进。航线服务规范参考“海事互联互通平台(MCP)”模式,采用REST服务架构的数据接口进行交互。

2.航线服务数据模型

IHO S-421是E-航海航线服务数据模型标准,目前正在参考IEC61174-2015标准进行起草修订,预计在2020年发布。按照IEC61174-2015标准,航线服务数据模型由航线数据,航行计划、航线信息等部分组成。以航线服务数据模型为基础,开发出三个重要的应用功能,分别是航线推荐、航线检查、航线交换。下文将重点详述这三个航线服务应用功能。

2.1航线网络数据库

航线网络数据采用“航线段组”来构建,每个航线段由起点航路点、终点航路点和两点之间的折线构成。航线段的空间坐标表达采用开放地理空间联盟(OGC)制定的WKT方式。多个航线段的起点和终点互相连结,构成整个航线网络。只有航线段组的起点和终点才参与航线推荐寻路算法。

在现实环境中,虽然小型船舶可以安全地航行在大中型船舶的习惯航线上,但是小型船舶和大中型船舶的微观航路具有较大差异。这个差异主要是由于小型船舶的航路在满足安全性的基础上更加经济。为了满足不同大小船舶航线推荐寻路的需要,按照船舶VL=长×宽的经验值作为分级标准,构建适航不同大小船舶的7个等级航线网络,分别为第一级:VL >320×45;第二级:180×32< VL≤320×45;第三级:120×22< VL≤180×32;第四级:90×18< VL≤120×22;第五级:65×15< V L≤9 0×18;第六级:50×11< VL≤65×15;第七级:VL≤50×11。

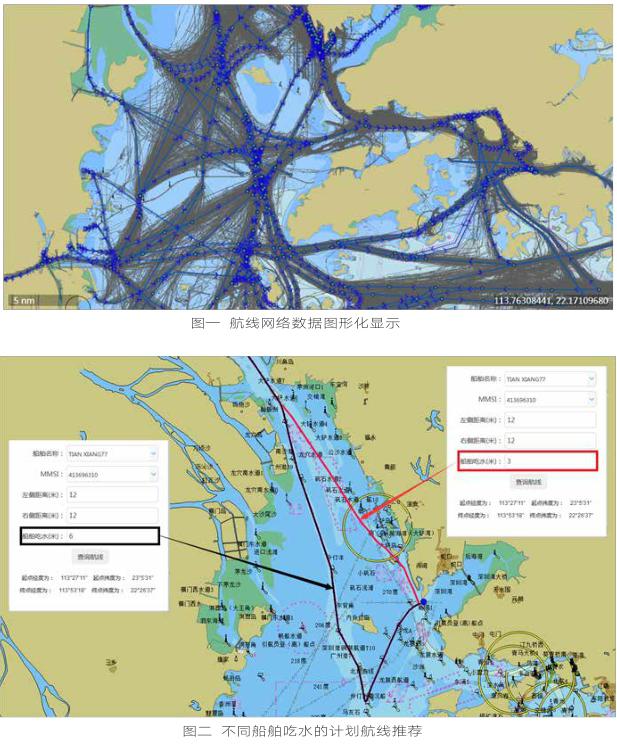

2.2航线网络数据库制作

对AIS船舶航行轨迹进行数据分析,按照2.1所述提取不同船舶等级的轨迹分布,通过对轨迹最大密度提取和海图数据的安全性比较,确定不同等级的航线轨迹空间分别。为了支持寻路算法运行,对于航线轨迹进行航线段化。通过航线段构建航线网络步骤如下:第一,设置航线段的空间数据。将航线轨迹分叉位置作为航线段的起点和终点,航线段内的空间折点为航线段中间点。第二,设置航线段的其他参数,主要包括航线段的单(双)向属性、航线段左右侧安全距离、前后安全距离、安全深度、限高数值、适宜航速、适航船舶类型等等参数。航线网络通过空间数据图形化显示如图一所示。

3.航线推荐

航线推荐是航线数据模型应用之一,按照用户航线请求做出正确的最佳寻路计算,并以正确的推荐航线数据返回给用户。航线推荐服务建立在航线网络数据库基础上,按照航线服务规范的定义提供标准请求接口,航线寻路算法推荐出最佳的航线结果,从接口返回給用户。

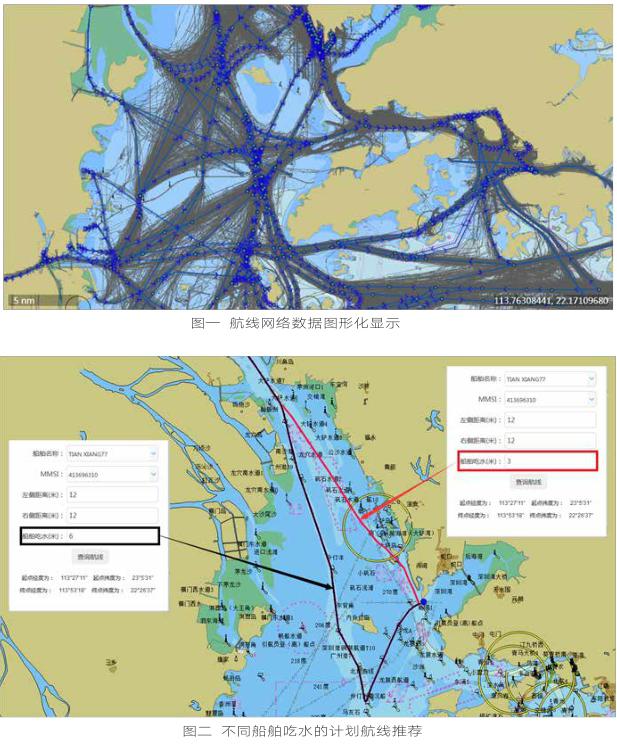

用户请求航线推荐服务,需传入船舶MMSI、吃水、高度、起点坐标、终点坐标、计划航速、计划起航时间、计划抵达时间等参数。航线推荐服务根据下文3.1、3.2、3.3所述方法寻路计算推荐航线依次经过的航线段组,并将每个航线段分解为依次相连的航路点组,最后将航线点组数据编序返回给请求用户;同时,航线推荐服务根据请求航线的计划时间、计划航速等计划相关参数,自动附带提供与航线相关的海上安全信息。不同的航线请求传入参数将导致不同航线推荐结果,例如船舶吃水深度从3米修改为6米,系统推荐出不同的航线如图二所示,下文将阐述航线推荐的方法。

3.1航线网络等级和通航条件预筛选

使用与船舶对应等级的航线网络推荐航线,可以获得符合该船舶的最佳航线。由于分级航线网络缩小了每次寻路算法的运算规模,可以缩短推荐航线的响应时间。

在该船对应等级的航线网络中,可能部分航线段不能满足该船关于吃水、限高、航道宽度、限速、适航船种等的航行安全要求。因此,在运行推荐航线算法前,可预先过滤掉不满足该船航行安全要求的航线段,只将适用航线段先缓存到计算机内存中,作为本次推荐航线可用的内存航线网络数据库。该船的航线寻路运算在此临时的内存航线数据库中展开。这种过滤处理,减少参与寻路算法的航线网络节点,可以加速航线推荐的响应速度。

3.2Dijkstra寻路算法

由于预先绘制的航线网络全面覆盖通航水域,网格寻路算法是主要的航线推荐方式。通过对Dijkstra、A*、Best-Frist-Search、JumpPoint-Search等常见的网格寻路算法进行各种场景的对比试验,Dijkstra寻路算法具有最经济最可靠的结果,而且在海上航线网络规模并非特别大的情况下,航线推荐响应速度仍能满足。在复杂航行水域中,Dijkstra寻路算法在3.2和3.3小节描述的前提下运行,可在不超过1秒的响应时间内获得正确航线推荐结果。Dijkstra寻路算法可以较好地解决起航点和终点位置在航线网路附近的航线推荐问题。

3.3绕障寻路算法

船舶起航點很可能并不处于航线网络之上,绕障寻路算法就可以获得接入航线网络的最佳路径。绕障寻路算法并不能只考虑与航线网络距离最短,因为航线网络最近节点,距离终点可能有较长的路线。

绕障寻路算法原理如下:第一步,就是将目的点和附近一定范围内的航线网络节点进行连线。该连线可能穿越了陆地、水深不足区域,以碍航物的安全边沿作为节点进行再次与起点和终点进行连线,假如连线再次穿越了碍航物,类似上述方式再次迭代,最终找出安全通往航线网络节点的路线,这时可能获得多个可供选择的航线网络节点;第二步,将多个候选航线网络节点到终点Dijkstra最短路径距离与第一步中绕障寻路距离进行累加,获得整体上最短路径的安全航线。

4.航线检查

航线检查是航线数据模型应用之一。由于推荐航线可能会被用户修改,或者存在自行人工绘制的航线,为了保证人工处理航线的安全性,设计三种航线检查,分别是电子海图要素航线检查、海上安全信息航线检查、航行规则航线检查。

4.1电子海图要素航线检查

通过航线与电子海图危险或特定要素的空间对比,识别航线安全通航条件不足、违反航行规则的航线部分,向用户返回航线存在的风险。电子海图数据目前采用S57标准,在未来更新为S-101标准。如图三所示,航线检查结果指出该航线穿越水深不足的DEPARE(等深区),以及在分道通航制分道(TSSLPT)中逆行。

4.2海上安全信息的航线检查

海上安全信息对船舶航行安全十分重要,可能没有及时反映在电子海图上,例如短期的航行通警告。因此需要对航线是否靠近或穿越不适航海上安全信息所在区域进行检查。海上安全信息具有时间属性,例如与台风未来路径时空交叉的计划航线是危险的,因此对海上安全信息的航线检查,需要考虑船舶航速和计划时间,预计船位是否可能与不适航海上安全信息在时空上重合。海上安全信息的航线检查向用户返回航线问题和文字描述,以及影响航线安全的海上安全信息详细情况。

4.3航行规则的航线检查

在航行复杂水域,海事部门制定了有助于安全通航的航行规则指南。将航行规则指南作为航线检查内容之一,可为船舶提供更丰富全面的助航信息。航行规则的航线检查主要产生两类结果,第一类是危险警告,例如对于航线穿越“禁航区、施工区、受限区域”或在“定线制”逆行,检查结果提示航线存在严重风险;第二类是指引提示,航线正常穿越“航道转向、定线制、警戒水域、限速区域、锚地区域”,检查结果提示航行方法须知信息。

5.航线交换

航线交换是航线服务数据模型最重要的应用。通过航线交换让船船之间互相了解对方航行意图,可大大节约船舶会遇沟通成本,降低船舶碰撞风险,具有重要的实用价值。航线交换的前提是船舶设置了计划航线,启用航线并沿计划航线航行。基于现有通信方式,航线交互可以通过移动互联网络(即IP网络)或AIS/ VDES的ASM通信方式实现。航线交换的应用终端包括ECDIS/ECS或APP。

5.1航线交换状态控制

为了保证航线交换数据的实用价值,通过多个状态参数来控制航线交换的时机和内容。

航线有效性:应用终端使用计划航线开始进行导航,意味着计划航线启用生效。只有处于有效状态的航线才能参与航线交换,而失效或完成的航线则不再参与航线交换。航线失效或完成有以下多种可能情况:第一种,用户主动设置航线失效或完成;第二,船舶按照航线导航,最终抵达目的地,航线交换自动完成结束;第三种,船舶偏离航线一定距离L并超过一定时间T1,认为航线失效;第四种,应用终端TCP/IP连接离线超时T2,并且ASM航线交换信息播发暂停超时T3,认为航线失效。L、T1、T2、T3等参数均可调节设置。

航线共享性:为了充分尊重船舶用户航线交换的决定权,用户可以选择是否设置航线为共享状态,只有处于共享状态的航线才会参与航线交换,而且每次交换共享的航路点数量或航行距离也可由用户设置控制。

空间相关性:通过TCP/IP网络的航线交换,是查询以本船为中心一定半径以内的附近船舶实时导航共享的“交换航线数据”。在本船航行中附近船舶不断变化,与本船航线交换的其他船舶都是空间上密切相关的。

时间相关性:“交换航线数据”只限制在未来一定时间或一定航路点数量内。接收到的“交换航线数据”只在一定时间内保持有效,超时的“交换航线数据”将自动失效和主动删除。只有通过不断查询更新才能获得最新的“交换航线数据”。

5.2IP网络航线交换

只有航线状态满足5.1小节所述才可以进行航线交换。通过IP网络的航线交换,只可以获得本船附近船舶同意公开的一定时间内的航路点信息,目的是控制航线数据有限度交换,保障船舶航行计划不会被无限公开,保护船舶的商业利益。航行过程中,用户终端只有不断周期请求,才可以获得附近其他船舶“交换航线数据”的更新信息。当原先“交换航线数据”的船舶相互远离,查询范围超过附近的距离阈值,将不再获得到该船的“交换航线数据”,本地终端之前缓存的“交换航线数据”将在一定超时后自动消除。

5.3ASM自主航线交换

随着通信距离增大,LTE等高频信号通信质量快速降低。频率较低的AIS/VDES是解决海上通信的有效可选方案。船载ECS/ECDIS可以控制AIS船载设备按照ITU-1371.5 ASM的12#消息或VDES船载设备按照ITU-R M.2092-0 ASM的2#消息进行广播未来一定时间内即将到达的计划航线航路点。“交换航线数据”按照IMO SN.1 /Circ.289导则进行封装,处于航线交换状态的ECS/ ECDIS按照小于“交换航线数据”航程时间的周期,自动播发ASM消息。附近船舶支持上述标准的ECS/ ECDIS就可以把消息正确解析并显示在电子海图界面上。对于同一艘船舶“航线交换数据”,ECS/ECDIS每接收到最新一次的ASM,即把上一次接收到的ASM航路点信息显示删除。

图四显示兩船进行航线交换的情形,通过IP网络和ASM的航线交换数据同时显示在一起。实线是IP网络的航线交换数据,已经航经的计划航线显示为红色,并在一定时间内消除,未来航线部分显示为墨绿色;标签点是ASM的航线交换数据,每次收到新ASM即覆盖上次的ASM航线交换数据。通过航线交换,两船可互知对方航行意图,若存在碰撞风险可以提前采取避碰措施。

6.航线服务应用

6.1船舶碰撞风险自动识别

传统的ECDIS以本船为中心对一定范围内附近船舶进行DCPA/ TCPA计算,当双方船舶距离较远,航艏向、对地航向、航速、船位坐标等参数在实时变化的时候,传统的DCPA/TCPA计算方法容易出现漏判或者错判。

航线交换可以实现更高效的船舶避碰。当两船均在各自的计划航线上航行,两船ECS/ECDIS均可以接收到对方“交换航线数据”。当他船与本船的计划航线在时间和空间上存在过分接近的情况,即可提醒驾驶者采用避让措施。由于“航线交换数据”可以获知更远距离船舶的航行意图,一般可以比DCPA/TCPA更早更准确地预知碰撞风险。

6.2航线微调自动协商避碰

在E -航海发展中,不再局限于目视会遇态势经验判断,船船之间可以通过实时航线交换互知对方航行意图,双方人工智能终端以此进行避碰自主协商,通告对方知晓本船将采取的避让航线,经过双方自动确认或人工确认后,由船载导航系统精准执行避让航线,从而实现高效安全会遇通过,运行模式如图五所示。基于航线交换的船舶避碰技术出现,将促使《1972年国际海上避碰规则》开展系统性的重新审视和修订。

7.总结

航线服务是E-航海技术倡导“泊位到泊位”全程服务的关键纽带,可以为船舶提供针对性的导助航服务,具有十分重要的现实意义。我们将继续积极参与航线服务的开发和应用,努力争取海事行政部门、船检机构、船载导航设备厂家、船舶用户的肯定和支持,通过推进E-航海发展,进一步保障船舶航行安全,提高船舶航运效益。

参考文献:

[1]IALA G1128 Guideline onspecification of e-navigation Technical Services 2017.

[2]IEC61174 2015.

[3]ITU-R M,1371-5.

[4]ITU-R M,2092-0.

[5]IMO SN,1 /Circ,289.

[6]1972年国际海上避碰规则.

[7]张立华,朱庆,刘雁春,等.电子海图平台下的航线自动设计方法[J].大连海事大学学报,2007,08.