长江经济带快速城镇化对耕地保护的影响

何 亮,李伟峰,*,田淑芳,郑 华

1 中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室,北京 100085 2 中国人民武装警察部队武警黄金第八支队,乌鲁木齐 830026 3 中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083

改革开放以来,我国城镇化水平快速推进,城镇化是过去30多年中国大地上所发生的最引人瞩目的现象之一[1]。2000—2015年,我国人口城镇化率从36.22%增长到56.1%,年均增长速度远高于改革开放的前20年[1- 2]。然而,随着社会、经济的加快发展,我国人口众多、耕地相对不足的问题显得越发突出,据统计,我国现有耕地1.35亿hm2,人均耕地0.09 hm2,只占世界人均耕地的1/4,虽然我国耕地面积位居世界第二,但人均耕地只排在世界67位[3]。

长江流域及长江经济带覆盖了我国陆地面积的25%,但人口约占全国的45%,GDP约占全国的一半[3],是国家经济发展的核心区域,同时也是我国重要的粮食产区,全国九大粮食产区中有六个都在其中,例如江汉平原、太湖平原与江淮地区等[4]。长江流域及长江经济带在其快速城镇化的过程中,也同样存在对耕地侵占的问题。自2000年以来,粮食生产在全国的主体地位逐渐下降,一方面由于人口增长导致粮食需求量增加,耕地压力指数不断加大[5-6],另一方面地方政府不断收购耕地来加快城镇化的发展,导致以农耕为主的村庄在不断减少。以上两种情况在未来较长一段时间内还会不断加剧,因此城镇化与耕地保护之间的权衡问题将尤为重要。

目前,以全国或省、市等行政单位为研究区域的有关城镇化对耕地保护影响的研究较多[7- 9],而针对长江流域及长江经济带这种既包括不同自然流域单元又包括不同行政单元的重要区域,尚缺乏全面系统地有关城镇化对耕地资源影响的研究[10-13]。基于上述研究背景,本文将长江流域与长江经济带作为研究范围,以二者覆盖的156个地级行政区作为基本研究单元,基于遥感数据直接解译的土地覆盖数据,全面分析了2000—2015年长江流域与不同规模城市的扩张对耕地资源的影响特征,以期为长江流域及长江经济带城市发展优化与耕地保护目标的权衡提供科学依据。

1 研究区概况

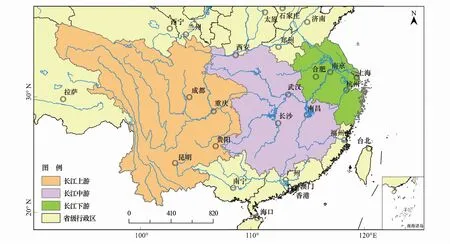

长江流域总体位于24°—35°N之间,90°—122°E之间,横跨我国东、中和西部三大经济区共计19个省、市与自治区,是世界第三大流域,流域总面积180万km2,占国土面积的的18.8%。区内水系庞大,有支流7000余条,地势西高东低并呈现三大阶梯状,高原、山地占65.6%,丘陵占24%,平原、低地占10.4%。长江经济带作为一个区域的概念,起源于20世纪80年代初期“一线一轴”的构想,是我国寻找发展的新引擎和区域联动的探路者,其覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州11个省市,面积约205万km2,人口和生产总值均超过全国的40%[3]。本次研究是将长江流域与长江经济带结合起来,以二者共同覆盖的156个地级市为基本研究单元,共计面积290.4万km2。根据自然流域的上、中、下游以及地级市行政边界,本文将研究区重新划分为3个流域(图1),划分后的长江上游共有地级市52个,中游62个,下游42个。

图1 研究区范围图Fig.1 Study area map

2 研究方法及数据来源

长江流域及长江经济带的土地覆盖数据主要基于Landsat- 5 TM(30 m空间分辨率)遥感影像,利用面向对象和回溯相结合的土信息提取方法,获得了2000、2010与2015年3期的土地覆盖分类图,并结合高分辨率遥感数据和野外实地调查数据对遥感解译数据进行修正及验证,以保证分类精度[14],其中2000、2010年总体分类精确度均超过95%,2010年分类精度为93.65%。根据本次研究内容需要将3期土地覆盖数据分为林地、草地、水体、水田、旱田、人工表面、其他(包括裸岩、戈壁、沙漠、冰川等)共7大类,其中将耕地分为两类是为了研究城镇化对不同耕地类型的影响特征。

2.1 土地覆盖数量变化分析方法

土地利用变化幅度,即某类土地的数量在研究时间段内的变化值,其表达式如下[15- 16]:

(1)

式中,Ua表示研究区起始年某类土地数量;Ub表示研究区终止年某类土地数量;U表示某类土地的变化幅度;T表示研究时间长度,当设定为年时,公式结果表示某类土地年均变化幅度。

土地利用动态度,即一段时间内某种类型土地数量的变化情况,其表达式如下[15- 16]:

(2)

式中,K表示研究时间段内某种土地的动态度;Ua表示研究区起始年某类土地数量;Ub表示研究区终止年某类土地数量;T表示研究时间长度,当设定为年时,公式结果表示某类土地年均动态度。

2.2 土地覆盖类型变化分析方法

通过土地利用类型的转移矩阵可以定量的分析不同土地覆盖类型的转入与转出特征[17- 18]。土地转移矩阵的数学表达式如下:

(3)

式中,S代表土地面积;n代表土地利用类型数,本文土地利用类型为七类,即n=7;i代表研究初期土地利用类型;j代表研究末期土地利用类型。本次研究中使用ArcGIS软件中的栅格计算器或者空间分析模块来具体计算转移矩阵。

2.3 城市规模划分方法

根据我国2014年《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》,以城区常住人口为统计口径,将城市划分为五类。城区常住人口50万以下的城市为小城市;城区常住人口50万以上100万以下的城市为中等城市;城区常住人口100万以上500万以下的城市为大城市;城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市;城区常住人口1000万以上的城市为巨大城市。据此,长江流域地区共有巨大城市5个、特大城市89个、大城市52个、中等城市6个、小城市4个。全面分析长江流域及长江经济带不同规模地级市的城镇化发展情况,对制定区域规划方案具有重要意义。

2.4 数据来源

长江流域2000年、2010年、2015年地级市人口总量来源于《中国城市统计年鉴》、《中国县域统计年鉴》以及各省、市单独出版的统计年鉴;土地覆盖数据(30 m分辨率)来源于中国科学院遥感与数字地球研究所;地级市行政区划矢量数据来源于国家测绘局;各地级市不同土地类型面积通过ArcGIS软件按照地级市矢量裁剪土地分类数据后计算获得。

3 数据结果分析

3.1 长江流域土地覆盖特征与变化

总体上,长江流域土地覆盖以林地、草地和耕地为主(图1),2000—2015年这3种土地覆盖类型平均占研究区总面积的85%以上,而水体、人工表面和其他土地利用类型均不超过4.5%,不同流域土地覆盖类型数量的差异较大。十五年间变化较大的土地覆盖类型为人工表面、其他土地、草地和耕地,其中人工表面和草地增加56.8%和18.76%,其他土地和耕地减少49.83%和17.09%。

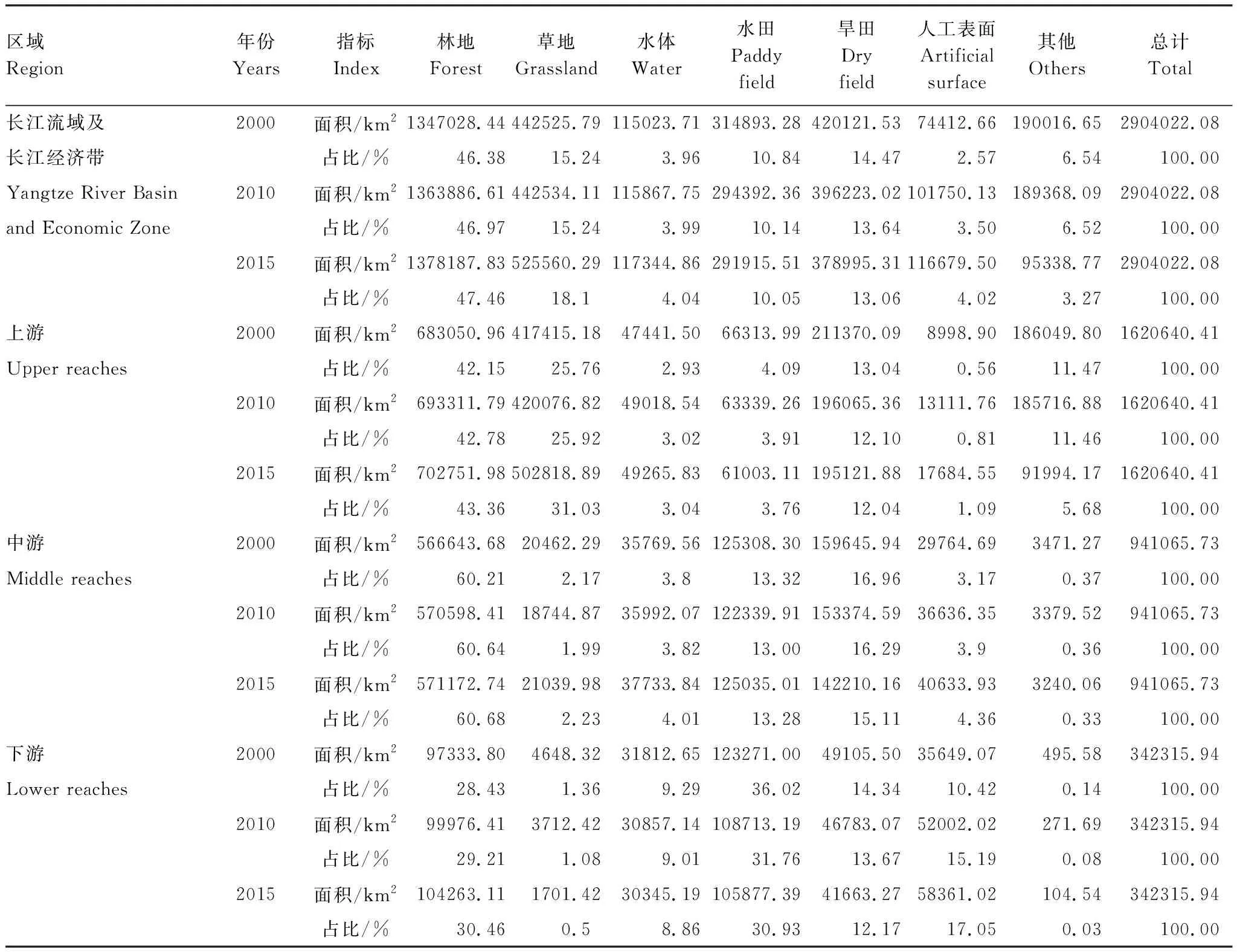

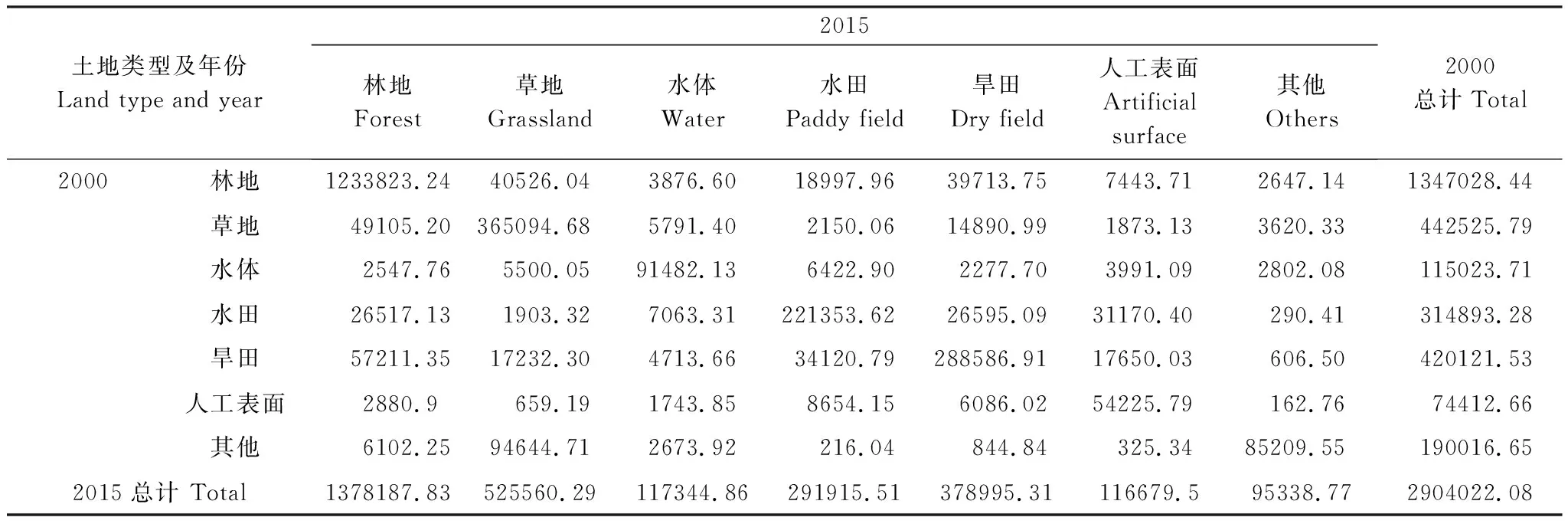

不同流域的土地覆盖构成明显不同(表1)。长江下游以耕地、林地和人工表面为主(三者占93%以上),中游以林地和耕地为主(二者占88%以上),上游则以林地、草地为主(占75%以上)。

时间尺度上,2000—2015年长江流域的林地、草地和水体呈现缓慢增加,耕地和其他土地类型快速减少,人工表面急速增加,其中,旱田减少的速度明显大于水田。不同流域土地覆盖的变化也存在明显差异,例如,林地在3个流域的占比都在缓慢增加;草地和水体在中、上游呈现缓慢增加的趋势,而在下游表现为逐年减少;3个流域比较一致的是耕地减少和人工表面增加,其中以长江下游变化最为明显。

3.2 城镇发展对耕地的影响特征

3.2.1 人工表面与耕地数量的变化特征

随着长江流域及长江经济带社会、经济的快速发展,人工表面和耕地的数量发生了巨大的变化,总体上,呈现出人工表面快速扩张,而耕地持续减少的趋势。近年来在耕地保护政策的影响下,耕地减少的速率得到一定控制,但人工表面依旧快速增加。

表1 长江流域及长江经济带各年份土地利用类型面积表

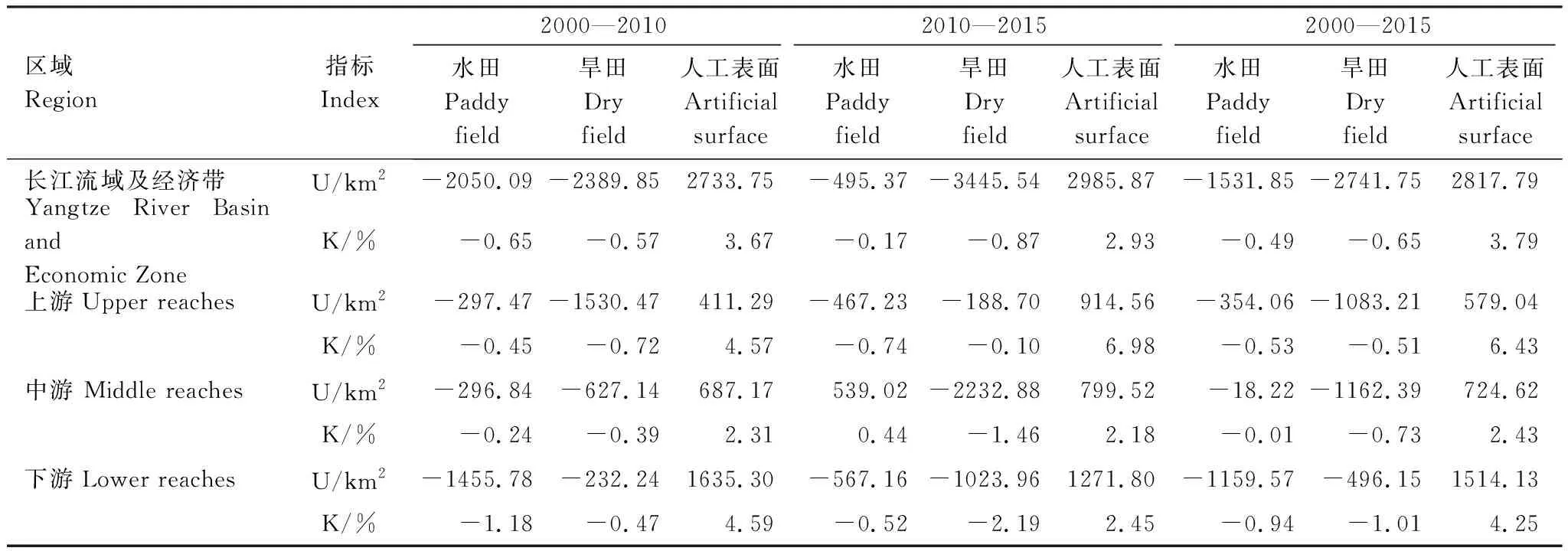

在不同时间段里,人工表面与耕地的变化速度也表现出不同的差异。2000—2010年长江流域及长江经济带人工表面增长速度为2733.75 km2/a,而在2010—2015年增长速度提高到2985.87 km2/a,而同时期耕地减少速度从4439.94 km2/a降低到3940.91 km2/a;此外,不同类型的耕地变化差异较明显,水田的减少速度从2050.09 km2/a降低到495.37 km2/a,而旱田从年均减少2389.85 km2增加到年均减少3445.52 km2,表明长江流域及长江经济带城镇化的显著特征依然是以人工表面快速增加的土地资源依赖型,虽然耕地总体减少的速率有所降低,但也存在着耕地类型发展不均衡的问题,即大量旱田向水田转变。从表2长江中、下游旱田减少速度迅速增加,水田减少速度有所降低,而耕地总体数量缓慢减少,可以推断出旱田向水田转变的现象主要发生在长江中、下游地区,这里水资源较为丰富,水田粮食产量较高,旱田改水田符合“高产、优质、高效”农业生产的总体要求。然而大量的旱田改水田会导致小麦和水稻的粮食供给结构发生变化,同时加大了耕地用水量,对水资源的压力增加。

上、中、下3个不同流域内人工表面与耕地的变化速率也存在不同的差异,其中,下游人工表面的增加速度明显趋缓,从每年增加1635.30 km2减小到每年增加1271.80 km2,而中游和上游人工表面增速都呈现上升趋势,尤其是上游人工表面增加速率提高了2倍之多。上游耕地减少速度从1827.95 km2/a降低到655.93 km2/a,中游耕地减少速度却从923.97 km2/a增加到1693.87 km2/a,下游耕地减少速度几乎保持不变。说明随着土地开发利用效率的增高,城镇化对土地资源的依赖程度不断下降,同时也表明长江中游人工表面增长对耕地的侵占程度较为剧烈。

表2 长江流域及长江经济带各年度耕地和人工表面数量变化表

U:年均土地利用变化幅度,Average annual change in land use;K:年均土地利用动态度;Average annual dynamics in land use

3.2.2 人工表面对耕地的侵占特征与变化

与我国城镇化的总体特征一致,长江流域及长江经济带城镇化的发展也侵占了大量耕地。分析结果可知(表3),15年间新增的人工表面为6.25万km2,其中78.17%来自耕地,11.92%来自林地。耕地转出16.44 km2,其中50.94%转变为林地,29.70%转变为人工表面。无论从新增人工表面的来源方面,还是从耕地的转出方面,都说明长江流域及长江经济带在城镇化的进程中侵占了大量的耕地,而导致耕地减少速率减低的主要因素之一是由于城市发展受到空间限制,人工表面开始向着远离城市的山区林地发展,由大量侵占耕地逐渐转变为侵占林地;其二是随着现代建筑行业技术的革新,人工表面对平坦地势的要求逐渐降低。

表3 长江流域及长江经济带2000—2015年土地转移矩阵/km2

3.2.3 城镇化对耕地侵占的空间分布特征

2000—2015年长江流域及长江经济带城镇化发展对耕地的侵占呈现明显的地域差异(图2)。从侵占面积来看,长江下游三角洲地区以及安徽北部是城镇化对耕地侵占的密集区;中游则体现在北部的河南、湖北的中部以及江西-南昌一线;长江上游青海、西藏以及四川西部地区由于地形的原因,制约了城镇化的扩张方向与空间,对耕地侵占严重的地区主要集中在四川成都-重庆一带。总体来说,长江流域及经济带城镇化对耕地的侵占强度从下游到上游逐渐减小。

从侵占的耕地类型来看,长江下游三角洲地区被侵占了大量的水田,也从侧面体现出该区域以种植水稻为主,安徽则以秦岭-淮河一线为分界线,北部主要侵占类型为旱田,南部主要为水田;长江中游北部陕西、河南的城镇化以侵占旱田为主,中、南部地区则以侵占水田为主;长江上游以四川成都的城镇化侵占水田最为明显,而其他地区则以侵占旱田为主。总体来说长江流域以秦岭-淮河为分界线,北部地区的城镇化主要以侵占旱田为主,而南部地区正好相反。

3.3 不同规模地级市城镇化发展对耕地的影响特征

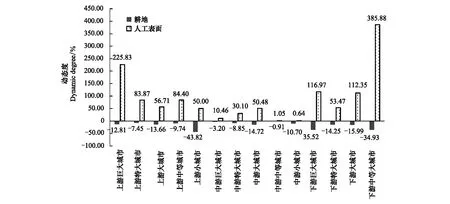

2000—2015年,长江流域及长江经济带不同规模城市的人工表面增加对耕地的影响存在较大差异,而且与自然流域区位有密切关系(图3)。长江上游的两个巨大型城市发展最快,15年间人工表面平均增长225.83%,而小城市的人工表面增长最慢,但其耕地减少的最多(3个小城市15年间平均减少43.82%),说明上游地区城镇化的发展模式为巨大型城市带动周边城市,小城市损失的耕地一方面是城镇化对其侵占造成的,另一方面由于退耕还林的政策在持续发挥着作用;中游地区人工表面增加明显的是中等城市,15年间增加了50.48%,而耕地减少最多的也同样是中等城市,这表明长江中游地区近年来注重中等城市的发展,但在快速发展的同时也侵占了较多的耕地资源;长江下游城镇化的速度总体要高于中游和上游,表现最为突出的是中等城市,平均动态度达到了385.88%,高于下游其他规模城市3倍之多,巨大型城市和中等城市耕地减少的最多,这也从侧面反映出下游巨大型城市城镇化的发展受到土地限制,发展重心开始向着中等城市转移。

图3 长江流域级长江经济带2000—2015年不同规模地级市耕地与人工表面平均变化情况Fig.3 Changes of farmland and artificial surface of different levels of city in the Yangtze River Basin and Economic Zone in 2000—2015

4 结论与建议

长江流域及长江经济带作为我国粮食的重要产地,近年来城镇化快速发展侵占了大量耕地资源,加剧了人多地少的矛盾。本文从自然流域单元与行政单元综合角度,系统分析了2000—2015年人工表面与耕地的时空特征与关联变化,主要结论如下:(1)2000—2015年长江流域及长江经济带人工表面增加了56.79%,新增的人工表面中有78.17%来源于对耕地的侵占,人工表面扩张与耕地流失问题最为突出的是长江下游地区;(2)随着时间的推移,长江流域及长江经济带人工表面增加的速度呈现明显上升的趋势,耕地减少的速度得到明显的控制,一是由于国家政策对耕地的保护,二是因为新增的人工表面开始向山区林地转移。其次耕地内部出现结构类型变化不均衡的现象,即长江中、下游地区大量的旱田转变为水田,导致水资源压力增加;(3)不同规模的地级市人工表面增加速度存在地域性差异,上游的巨大型城市发展速度快,而中、下游的中、大型城市发展迅速,值得注意的是长江下游中等城市平均发展速度高于其他城市3倍之多,过快的城镇化发展必然会造成人口急剧增加、环境恶化、资源危机等问题,这是目前制约我国城镇化发展的关键因素。

近年来随着我国不断向世界强国之列挺近,越来越多的外来人口以及农村人口向着城市迁移,与之伴随的城镇化与耕地保护的矛盾依旧突出。长江流域及长江经济带的城镇化对我国未来可持续发展具有重要影响,政府在土地利用规划的过程中,需重点关注长江流域及经济带城镇化与耕地保护之间的关系,禁止开发优质耕地资源,严格落实耕地补偿制度,逐步提高城镇土地的利用效率,合理规划城市布局。此外,还要关注耕地结构问题,根据不同自然地理条件与水环境容量特征,优化水、旱田的耕作布局。重视长江不同区域的差异发展问题,控制中、下游小城市的扩张速率,积极治理快速城镇化过程中产生的环境污染,同时加快上游巨大型城市的经济带动作用,将优势资源向长江中、西部引进。