“势”与力

——纪录影片《厉害了,我的国》创新性传播艺术分析

袁 涛,余 权

(1.2.福建江夏学院设计与创意学院,福建福州,350108)

作为纪录影片,电影《厉害了,我的国》(以下简称《厉》)能有逼近5亿票房成绩,当属中国纪录片的奇迹,可谓空前。其实,《厉》应归属于专题片,富有浓郁的主旋律特色,肩负着宣扬党、国家和民族精神和文化的任务,带有一定的宣传色彩。同时,其相关数据引起了人们的注意。据权威媒体《人民日报》报道,“同样值得关注的是,年轻人构成了《厉》的观影主力,数据显示,该片的观众中,20岁至29岁的观众占比为55.5%。”[1]对一部专题影片来说,能有这样大面积的年轻受众群体,实属不易。那么,纪录电影《厉》为何有如此高的票房和如此年轻的受众群体呢?

一、“势”之力与《厉害了,我的国》的传播艺术

就其艺术形式来说,《厉》是一部纪录电影。就目前的市场情况来看,纪录电影都属于小众电影。国产纪录片目前票房最好的当属2017年8月上映的《二十二》,其票房也才仅破亿,并没有达到《厉》这样的接近5亿的高票房。因此,纪录片走院线道路,并不是其有效传播的主导因素。其实,对传播学而言,当下依然是一个内容为王的时代。许多成功的传播案例,细究起来都是其传播内容有较大的突破和创新。内容的突破在于它表达了观众想看并能振奋人心的消息,而创新则是艺术形式上的突破。《厉》的主要内容涉及近五年来中国在各个领域取得的突破性进展。这方面其实在很多纪录专题片中便已经有所呈现,例如《大国重器》《我们的五年》《中国发展》《腾飞的中国》等影片。《厉》本身是改编自《辉煌中国》,其内容并没有超出观众已经熟悉的范围。在笔者看来,观看《厉》的最大感受,在于影片所透露出的“势”,即影片的创新性传播艺术表现。

“势”意为“表现出来的样子”,“《集解》引宋衷曰:‘地有上下九等之差,故以形势言其性也。’”[2],“势”是对地面上事态万物的总体描述。而同时,“势”又为“执力”,意味着权威,因此有“权势”“趋炎附势”“势均力敌”等说法。可见,“势”本身就是一种力量的象征。一般来讲,谈到“势”,便会联想到“气势”,联想到文章。古人写作,重在气势。古代文论中所谓的“韩潮苏海”,便是对韩愈、苏轼文章气势的赞誉。就传播效果而言,文章有气势,至少可从两个方面提升传播效力:一是就传播者而言,作者提笔来“气”,胸有成竹,文章一气呵成,阳刚气盛,自信而立,自成风骨;二是就读者而言,由于文有“气势”,读来朗朗上口,且提神静气,精神焕发,因此备受感染。可见,文章气势,不仅利于确立风骨,并且有利于气势延伸、情感迁移,实现更好的传播效果。

文章有“势”,便可流传千古;影片有“势”,则有良好口碑。这是影片艺术性的重要维度,也是其创新性表现形式。不像剧情片那样,导演可通过虚构情节来实现其思想的表达,纪录影片以纪实为主,必须要以未经加工过的素材为基本叙述材料。纪录片要想获得观众的认可,产生一定的“势”力,就必须对素材进行排列组合,从结构上形成一种“势”的力量。不同的“势”,都会存在不同的能量,“势”的产生和类别,基本是因为外力而不同:例如,以气导势,则为气势;因位得势,则为位势;以蓄养势,则为蓄势;望远成势,则为远势。本文从这四个方面探讨纪录影片《厉》,如何在表达中国成就、宣扬正向能量,但又没有回避中国目前存在的问题的情况下,由影片编导的匠心独运,在其影片中处处传“势”,造就出良好的传播艺术效果。

二、气势:以气导势

谈“气势”前先谈“气”。在中国传统文化中,对“气”的讨论基本上有两种偏向。一是强调内容的,以美好的禀赋或思想品德为主,例如孟子提出的“我善养吾浩然之气”[3]。调“气”为美好的道德修养,东汉的王充认为,“气”为禀赋,“人禀气于天,气成而形至”[4],他主张人的性情、修养是由气而养成。二是强调形式的,曹丕是第一个以气论文的,他提出的“文以气为主”[5],强调文章的风格,主要涉及文章的声调语气。后有文气之说,韩愈提出“气盛言宜”,“盖音节者,神气之迹也;字句者,音节之矩也。神气不可见,于音节见之;音节无可准,以字句准之”,故而“音节高则神气必高,音节下则神气必下”,[6]这种“因声求气”的文论传统,一直延续到五四以后。

由此会比较清楚,为什么要强调“气”。一是“气”具有一种形式美。“气”在上,是“天”的本质元素,“是沛然刚健的阳气,这种阳气‘运行不息,变化无穷’,沿春、夏、秋、冬四季而循环往复,制约、主宰着整个大自然”[7]。因此,气即阳气,变动不拘,但又占据绝对的主宰之位。日常生活中对一个人的判断,也是以“气”为主。评价一个人很有“气势”,即指阳刚之气,因为“气”在上,与地面上的其他人产生高度落差,形成势能,由此产生能量。同时,“气”是美德的一种外现,即今天所说的“正能量”,一个能传达出“正能量”的作品,一定是有“阳气”的,也一定能给人“正气”之感。

因此,“气”是对一个艺术作品的整体观照,既有形式,也有内容。影片《厉》开片便开始提“气”。其内容主要反应的是近五年来中华民族在中国共产党的领导下取得的辉煌成就,以及整个国家在全球化的激烈竞争下,人民正披肝沥胆,奋勇前进,为中华民族的崛起和腾飞贡献每个人自己身上的所有力量。无论是中国的执政党,还是工人、农民和知识分子等人民群众,都在为国家的发展和民族的腾飞贡献自己的力量。这种前赴后继、谦让隐忍、奋发图强的民族精神正是体现出了一种属于中华民族的道德美感。有道德才有力量,因此,很多观众通过影片受到鼓舞,便是道德感化的作用。

《厉》不仅有“正能量”所带来的“气”,还有体现在影片的内容编排和美学风格上的“气”。《厉》主要是回顾近五年来中国各方面建设和发展所取得的成就,如果留意一下其内在的内容编排,就会发现一些比较有意思的现象。影片开场,便是一系列的中国伟大成就,包括:中国起重船、中国桥、中国路、中国车、中国港、中国网。需要思考一下,这样的影片为什么会将这些工程成果设置在片首?因为这些成果是我们可以与世界上任何一个国家相抗衡的技术,不仅如此,我们还超越他们,成为了世界第一:振华30,世界最大的起重船;天兴洲大桥,公铁两用斜拉桥跨度世界第一;大胜关大桥,全球第一座六线铁路大桥;京新高速,世界上第一条穿越沙漠戈壁最长的高速公路;中国高速公路网,目前已达到131000公里,总里程世界第一;上海洋山港四期码头,全球第一大港;宁波舟山港,全球第一个九亿吨大港;世界上最大的港机建造基地;全球规模最大的4G网络,光缆线路总长3041万公里……这一连串的第一,意味着我国在该领域已经处于世界最高的位置,是最接近天的地方。它们形成一种“气”,即“阳刚之气”,慢慢上升,盘旋在地球上空,产生一种能量,催发观众产生自豪和奋发的神气。

此外,影片《厉》的旁白叙述者周扬的声音气势磅礴、收放自如,具有很强的表演性,开篇就把观众带入一个提神扬气的状态。拍摄手法上,影片以俯拍、仰拍及航拍镜头居多。俯拍是由上而下,所出基本为大远景和大全景,形成一种恢弘气势。仰拍则是有意将被摄对象置于高处,形成位置优势,从而增加被摄对象的体积感,形成拍摄者自我渺小的效果。航拍则由于其移动性,在角度和景别的变化和选择上更加游刃有余,影片中航拍多以大景别推拉变化为主,镜头的上下自如地移动,也同时能增加影像动感。

以气导势,这是影片贯穿始终的艺术手法,也是《厉》能在传达一定信息的同时,产生感召力的重要元素。

三、位势:以位造势

位势是出于位置优势而来。被描述事物处于高位,因此其自然会有与处于低处的事物不一样的优势。这种由位置落差而产生的能量,即为“位置势能”。有学者将之应用于叙事学的研究,认为“位置势能对于本体势能而言,是外在的。位置是相待而成的,彼此共构方能成势”[8]。这样,因特殊的“位置”而产生的能量,就不仅仅只是物理学上的意义,而是影片编导对所描述对象潜在“位置”能量的传达,从而产生一种正能量的传递,形成影片艺术创作与观众接受之间良性的传播对接关系。

影片《厉》在第一阶段展现“气”之后,便开始系列性地展示具有一定位置高度的中国成就。这主要集中在“中国梦”的现实成就:南水北调、清洁能源基地建设、大飞机梦、蓝鲸二号与海上钻井平台、蛟龙号深海潜水器、中国天眼FAST、月球探测器、量子卫星通信、航空航天科研成果天宫二号等。与开篇所陈列的成果相比,这些成果在技术上并没有特别成熟,并非世界第一,且在国内尚属于探索研究发展过程当中。虽然它们可能没有像诸如中国船、中国桥等等那些成就那么硬气,但其存在表达出中国的高精尖工程技术已经占据一定的高位,即使没有占据世界第一的高度,也已经是让大多数国家难望其项背了。这就是影片“位势”的表达,它们没有“气”的高度,但是就同类所处的位置来讲,却是具有相对的比较优势,占据着独特的位置优势。以位造势,使观众意识到,中国的高科技成就,有一部分已经开始逐渐占领高位,这种高位形成一种“位置势能”,产生一种力量,成为推动中国发展和观众对中国产生认可的动力。

四、蓄势:蓄以成势

蓄势即“蕴藏”着一种“势”。如射箭,箭飞出的动力来源于弓被拉起时由弓自身弧度所产生的力量,这种情况又称为“弓藏”。“弓藏”倾向于先储蓄能量,后适机释放能量,形成一种即将爆发的力量,表现出意想不到的各种可能。通常情况下,出于宣传的需要,专题片会下意识地绕过一些潜在的问题,主要给观众呈现出比较完美的一面。这样自然比较利于达到一定的宣传目的,从理论和实践上讲,都无可厚非。然而,如果类似的影片可以做到既兼顾到存在的问题,又能达到宣传的效果,就相当完美了。就此而言,影片《厉》表现出众。在面对中国现实存在的问题时,其巧妙地代之以我国目前解决问题所取得的成果,这就是“蓄势”。

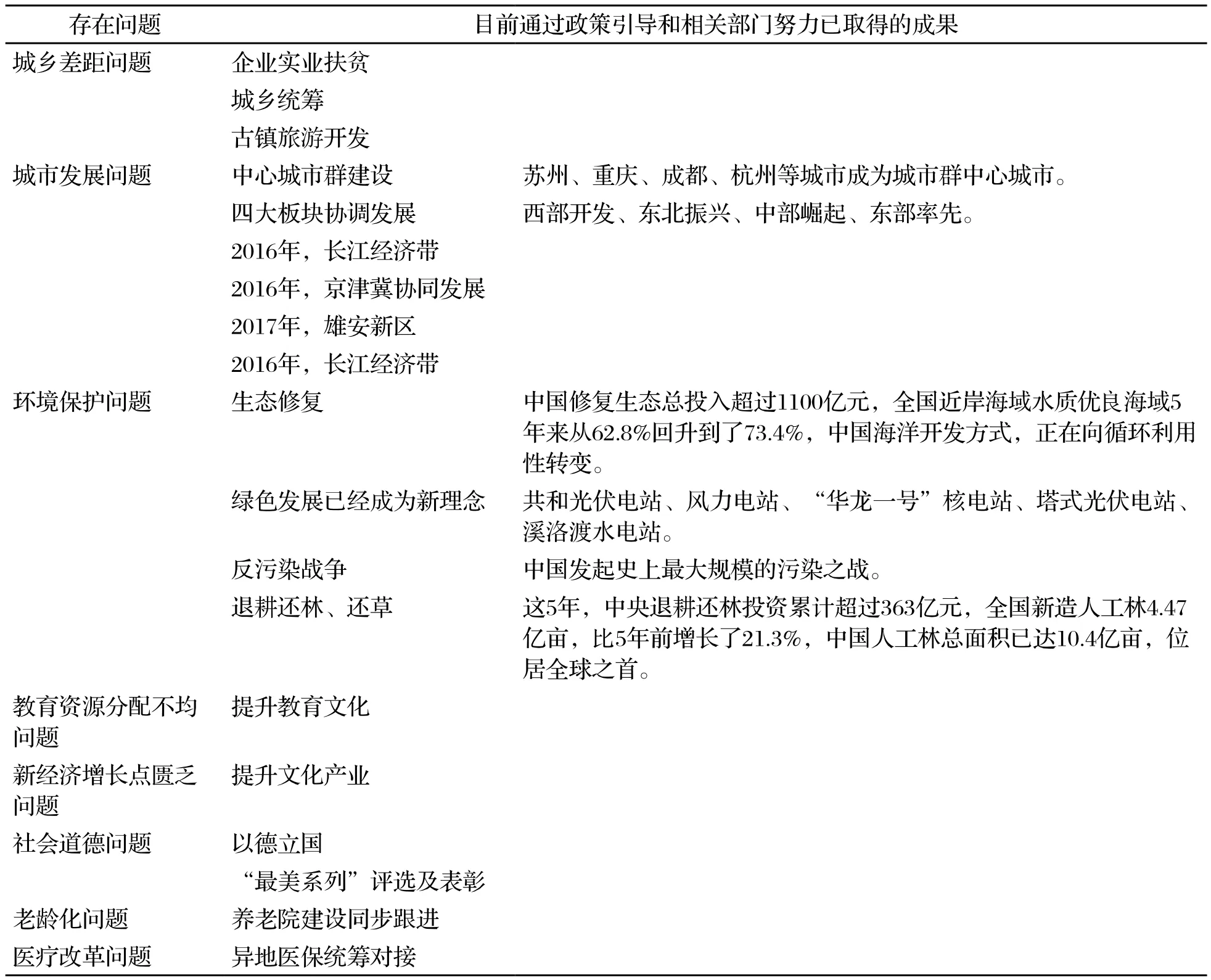

在《厉》的第三阶段,影片即转入对中国现有问题的坦然面对,包括:发展不平衡、生态破坏、亟需寻找新的经济增长点、整体道德滑坡、老龄化现象严重、医疗状况不理想等。这是中国现代化过程中累积下来的历史问题,也是百姓关心的民生问题。难能可贵的是,影片没有回避这些问题,而是根据这些存在的问题提出相应的解决方案,展示其具体成效,具体内容详见表1:

表1 影片反映的现实问题

可见,影片在我国目前存在的问题上是全面而深思的。在面对这些问题时,偏向于从目前已经取得的成就以及将来可能实行的规划着手。从传播效果上来看,这样的一种信息处理方式,比纯粹提出问题更具有正向传播效应。观众从中接收的信息是已经获得的成果,而且他们相信,未来会获得更好的成绩。这样传播的结果,使观众既认识到存在的问题,也同时看到我们有解决问题的能力和成果,这就能给人带来一种希望,给人一种上升的力量。因此,这种表述不仅仅体现出修辞上的价值,更是一种传播策略。它将可能带来的负能量,转化成一种潜在“势能”力量的表达,形成一种“蓄势待发”的正能量效应,从而获得观众的认可。

五、远势:望远成势

就经验而言,未来饱含着希望自然会形成一种向前进发的力量,即“远势”。《厉》的第四个部分,是涉及到中国的远景规划和政策导向。这部分是对中国未来的发展前景的展望和期待,它所呈现的,不是之前那种具有爆发力的冲击波效果,而是相对舒展和缓慢的远景希望和期待,是相对拉长的远景优势,是一种在组织力量及机构决策的安排下而产生的未来之路和希望。如果我们认为未来是有希望的,那么一定会鼓足干劲、奋发上进,这种力量是源于一种秩序感与信念感。我们有过成功的经验,对党和政府的规划充满信心,我们有“五年规划”和“远景纲要目标”,这些都能起到引导性的作用,规定和指引着一切行为与之匹配。影片所提到的未来的主导中国国内外经济和社会发展的政策与策略,包括:继续加大改革开放步伐、推动发展一带一路、推动区域经济一体化等规划和举措等。观众会看到中国不断前行的推力,这种推力,不是简单的因于自然时间的推移,更有某种行政力量规划的预设和推进,是无形的智慧、勇气和眼界,在推动着中国产生正向远行的力量和信念。

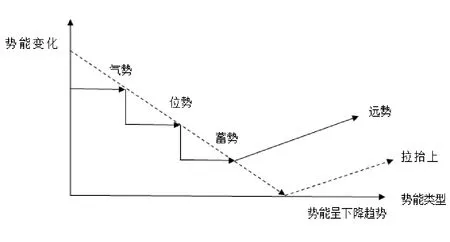

从《厉》的四个部分可以发现,影片是围绕“势”来展开的。就其产生的能量来看,“气势”为最,“气”即阳气,阳气在上,飞龙在天,给人提气,振奋人心;其次是“位势”,能量略微下降,为保持势气,通过位置造势,形成能量优势;其三是“蓄势”,是基于问题转化式表达,面对存在问题,自然缺乏位置优势,于是从成果角度来展现,形成“弓藏”之势,以蓄养势,蓄势待发。到此处,“势能”已经下降到最低点,如果影片就此打住收尾,那自然缺乏士气,很难引起观众的共鸣,会影响宣传效果。因此,在第四部分引入“远势”,依信念和信心,让观众看到未来的无限希望,由此将原来处于低位的“势”重新拉抬起来。总体而言,从“势”的角度来看,《厉》从“气势”“位势”到“蓄势”,先高后低,最后以“远势”拉抬上扬,触底反弹,形成远景期待。“势”的类型及势能变化关系如图1所示:

图1 “势”的类型及势能变化关系

影片《厉》以“势”为结构主线贯穿始终,对“势”的变化走势的总体编排可谓匠心独运。该片以气势热开场,以悠远的远势收尾,既展现了伟大的历史成就,也坦然面对当前的实际困难和问题。这对宣传性的专题影片来说,是极其难能可贵的。就理论上来讲,宣传总是以利好、利己为传播内容偏向,并且刻意回避不好的一面。现在看到的是,像《厉》这样的主旋律影片,开始直面问题,回归纪实,这是一种传播艺术的提升,其获得的良好的票房和口碑便是有力的证明,值得影片创作者们借鉴。

——《势能》