红色土地分外香

——后洋纪行

后洋村三英纪念馆

今年夏天特别热,三伏天的午后更热。大地像火炉一样,烤得人透不过气来,空气似乎稍一摩擦就会生出火花来。车窗外的红花绿叶被热浪烤得垂头丧气,无精打采,有的甚至趴在地上。只有高挑的树木直挺挺站着,叶片一动不动,顽强地反射着炽热的阳光。“清风无力屠得热,落日着翅飞上山”,古人所说的酷暑情形大概就是这样吧!

事情都有两面性。酷暑虽热,然“盛夏富草木”,充足的阳光在给大地鼓起热风的同时,也让原野腾起了绿浪。我们沿着富春溪(闽东最大河流)往北,溪水氤氲更滋润,两岸无处不飞绿。车过福安市潭头镇,但见层层山坡李树如绿毯披覆,闪着清辉,泛起绿波,营造出“芙蓉国里尽朝晖”的“李都”一道清丽美景。进入棠溪古村,溪岸傲然挺立的古榕,华盖蔽日,亮绿养眼。“历经多少沧桑事,依旧悠擎头顶天”,榕树顶着酷热营造荫凉的品格令人肃然起敬。

我们是去潭头镇后洋村的。后洋是在重重山峦后面的一块小洋。要到这个村自然得盘绕连绵山峰,跃上葱茏十八旋。好在脚下是水泥路,路面虽不宽,然坚实。车子在山势陡峭、弯道多变的山道上旋转着,有惊却无险。经过一个多小时的环山绕转也就到了。下得车来,顿觉天气凉爽多了。

后洋地处高山的山坳里,四围山峰环抱。虽地处偏僻,因是闽东著名的老区村,却名声在外。这是我第三次来后洋。第一次是40多年前的1975年冬天,那时我在宁德地委办公室工作,随地委书记刘健夫同志从社口上山走到后洋,而后下山走到潭头。那天恰遇下雨,山陡路滑,艰难地走了一整天。刘书记察看了后洋平整土地现场,对老区群众热火朝天劈山造地的壮举十分赞赏,还给村里协调了往潭头修公路的相关事宜。此后,上世纪80年代村里通了简易公路。90年代初我第二次到后洋,陪陈挺将军回老家,就是乘车上山来的。将军对家乡百姓嘘寒问暖的深情厚意,我至今记忆犹新。

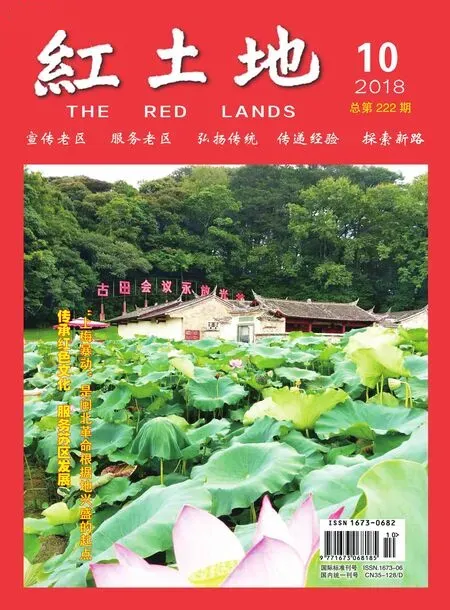

这次到后洋,一下车就觉得小山村面貌大变。原来逼仄的村口,建起了文化广场,环场壁廊上张贴着醒目的宣传十九大精神的图文。广场边上是一块荷田,虽说已过盛花时节,星星点点的粉红花苞和卓然挺立的荷叶,给人“凌波仙子静中芳”的感觉,阵阵幽香在空气中暗动。莲田的上方便是层层梯式茶园,茶园、竹林绿接蓝天,把村子衬托得郁郁葱葱的。

文化广场东侧是新建的同心亭,几位老人正在亭里歇凉聊天,眉宇间不时泛起幸福感。亭下是刚刚兴建的同心湖,湖塘碧波荡漾,把周遭群山葱茏尽收其间,显现出天蓝、地绿、湖翠的美丽景色。村干部告诉我们,过一段时间,等湖沿廊亭建成后,不仅可赏湖鉴月,还可凭栏眺望远处青山绿水、高天飞云,远色近景结合,大地美与村庄美融为一体。

当然,村里最醒目的建筑物要数“三英纪念馆”。这座红顶粉墙的二层建筑是纪念詹如柏、陈挺和詹嫩弟三位革命者,展示他们革命事迹的展馆。

1928年春,因不满地主詹志如恃强霸占后洋山坪土地,青年农民詹如柏就带领民众与地主展开了长达半年的抗争。1929年2月,为要求释放在抗税斗争中无辜被抓的农民,詹如柏带领300多农民进城游行,迫使当局放出部分人员。詹如柏的威名也因此迅速在福安北区一带传开。后洋村成了与柏柱洋齐名的福安革命的策源地。当年一北一南遥相呼应,推动着福安和闽东土地革命风起云涌,不断向前。陶铸、叶飞、曾志等老一辈革命家以及马立峰、施霖等革命先烈都曾在这一带浴血奋战过。革命低潮时,后洋村曾遭受国民党反动派的严重摧残,全村460人被杀被抓和外逃的达200多人,全村54座房屋被烧仅剩4座,整个村庄变成一片废墟。

詹如柏后来成长为福安和闽东早期革命的杰出领导人,他建立了福安第一支秘密游击队,成立了福安历史上第一个工农政权——福安革命委员会,参与“蓝田暴动”,组织全县最大规模的福安北区秋收斗争,给反动势力以沉重打击,让贫苦农民分田分地。被捕后,他拒绝敌人高官厚禄的收买,大义凛然,宁死不屈,于1935年壮烈牺牲,时年33岁。

陈挺也是后洋人民的儿子。他1930年入党,参与“蓝田暴动”,历经土地革命、抗日战争和解放战争,身经百战,屡建奇功,是我军的一员“虎将”,为中国人民的解放事业作出卓越贡献,成为新中国成立后闽东第一位将军。

后洋青年詹嫩弟,1929年就参加反霸、请愿斗争,1931年春第一个报名参加贫农团,并加入秘密游击队,参加“蓝田暴动”,曾任闽东特委委员和中共福寿县委书记等职,领导开展轰轰烈烈的分田运动。1936年在“肃反”中被错杀,时年41岁。

后洋是个英雄的村庄。“三英”仅是这个村革命先烈和仁人志士的杰出代表。在革命战争年代,后洋这个小小的村落仅革命烈士就有32位,他们中最早于1928年就参加革命,牺牲时最年轻的仅22岁。他们的名字高悬在纪念馆的英烈榜上,永远为后人所铭记。后洋村支持革命、为革命作出贡献的人就更多了,其中被评为“五老”的就有46户。

新一代的后洋人,靠山吃山,要让荒山献出更多的宝。后洋与社口之间横亘着一座海拔千米的甲峰山,山高路陡,人迹罕至。山场上稀稀疏疏地长着一些爪枝散叶、参差不齐的原生态茶树,没人理睬,成为野茶。当年革命领导人后代袁新文,放弃了北京生意,回到家乡承包了这片1000多亩的山地,目前已开垦原生态茶园200多亩。他按自然管理的办法,对茶树只锄草,不施化肥,不打农药,任其自然生长,且一年只采春茶一季。如今已经收成,制出的“百年老枞”茶,蕴含着山野的古早味,且富含硒锌,很受市场欢迎。现今,茶叶是后洋的支柱产业,村民们正致力于作好茶文章,也希望有关方面能多给予帮助扶持。

夕阳西下,沐浴在金辉中的后洋村,显得更加绚丽。这个在革命战争年代率先揭竿而起的山村,革命精神正在这里孕育起新的能量,英雄的村庄正在转身为“美丽乡村”。思忖间,一阵山风吹来,清新的幽香沁入心扉,“荷叶似云香不断”,既有茶香、泥土香,更有红色土地分外香!

后洋村村貌