清代关中乡村金融与农业经营研究

——以鄠县《泰来恒租银账》为中心

刘新龙

(河北大学 宋史研究中心,河北 保定 071002)

自清康乾以降,中国地主制经济获得充分发展,经营地主、商人地主崛起,自由租佃制获得发展,土地进一步商品化[1]。地方基层市场在农家生产生活中发挥着重要的作用,手工业、农业等各生产部门都出现了商品经济因素的渗透。商业性农业、农产品的商品化、货币地租等为商人在乡村进行农业经营活动创造了条件。商人、地主通过在乡村开设典当铺获得土地,保证财富的社会价值[2]。商人经营土地,一方面导致大量货币渗透进农业,对自由租佃关系、地租货币化、租佃契约产生重要影响;另一方面导致商品经济与地主制结合愈加紧密,形成商人、地主、借贷三位一体的结合体。柴勇认为“三位一体”经营方式在生产自由、资本集聚、市场发展等方面有积极作用[3]。费尔南·布罗代尔认为这种经营方式一方面是占住了生产与消费客源,维持一个长期的经营过程,另一方面也是因为任何一行都不足以容纳它的全部行动,资本无处可去于是用来购买土地,保证它的社会价值或者从事城市地产投机[4]。

就明清农业经济关系研究而言,目前经营地主领域著述颇多,但是商人地主研究领域则相对薄弱,并且已有研究成果多集中在东部经济相对发达地区[5]。为数不多的关于关中商人地主的研究中,学界已经注意到了使用民间文献去解读关中土地问题。郑磊通过整理高陵县通远乡的土改文献,认为关中人地关系宽松[6];胡英泽通过研究关中东部滩地地册,认为“关中模式”不存在[7]。韦苇通过对周至、户县两地的社会调查,认为关中已经具备了资本主义萌芽的条件[8]。总体来看,学界所使用的民间文献多是民国时期的记录,因此清代道咸年间(1821-1861)的《泰来恒租银帐》①就更加珍贵。

《泰来恒租银帐》(以下简称《银帐》)详细记载了泰来恒在鄠县开展农业经营以及商业、金融业务的经历。囿于资料限制,对于商人经营农业,学界多采取定性分析,而定量分析相对较少,《银帐》可以为定量分析商人经营农业提供更加具体且详细的文献资料。本文首先整理《银帐》,之后对以泰来恒为代表的乡村商人地主经营特点及利润进行探析。

一、年代考证

《银帐》全文有14555字,其书写时间主要集中于道光咸丰年间,文中经常省略年号直接书写时间,但通过《银帐》仅有的几处年号时间基本可以推定事件发生的具体时间。

首先是从封面上“道光十六年正月吉日立租银账”,可知《银帐》最初订立时间是道光十六年(1836),但是《银帐》内容最早可以追溯到道光元年(1821),“吴進德,元年六月十九日,种,自己,民地五亩,钱四十四千,共地一叚。”《银帐》将自道光元年(1821)以来的招佃收租、买卖土地、集资分利等经营业务分门记载,每页左起头是若干人名,人名之下依时间书写实际业务。其基本格式是:某某人,某年某月某日书,某事件。

从封面及内容可以判定《银帐》是事后誊抄编成,最晚则是咸丰十一年(1861)。

“咸丰元年十月初七日,收钱壹佰串文。算九月初四日,十一年十贰月卅日,收利钱壹拾伍串六百文。”(第46页)

二、地域归户

《银账》内有大量的里甲标识,最明显的地名标识是庞光镇,“本号泰来恒号,廿八年四月初四日,赁庞光镇西头路南,前三椂楼房二间,后四椂楼房二间,通前通后,前后内修不与本号相干”。庞光镇在清代隶属鄠县化羊里,民国时期隶属化羊操[9]。因此,可以确认庞光镇是泰来恒商铺所在地。

《银帐》每页都有小字注释部分,书写里甲粮数,是地域归户的主要史料,如:

王万玉,卅年八月十八日书,军地七亩,價钱壹佰五拾串文。赎地清约,上寨南,良系柿元十甲,南北亩。十二月十六日原约原价,转当于冯德名下耕种。

崔继章,咸丰元年十二月初二日书,民地壹亩,价钱卅串文。坐落街南东西畛,良系化羊五里后一甲,过。

崔天有,咸丰贰年十一月廿五日书,民地贰亩,价钱肆拾五串文。坐落化羊庙北神仙路坎下,粮化羊里中四甲,南北畛。三年三月廿六日,将地转当崔知名下。原价退回,今出约收钱,四十五千。(第5页)

上文主要涉及王万玉、崔继章、崔天有三人与泰来恒的土地典押、买卖交易。文中出现咸丰年号,其它时间自咸丰上溯可以确定。乾隆四十二年(1777)以后赋役日重,为了方便征收,在原二十一里基础上将鄠县分为四十里,原二十一里为民粮,新增军粮十五里,新增王粮四里[9]。文中所出现的地名,“柿元”即是柿园里,现属户县石井镇;“坐落街南,东西畛,良系化羊五里后一甲”“坐落化羊庙北神仙路坎下,粮化羊里中四甲,南北畛”即是鄠县化羊里后一甲、中四甲,现属户县庞光镇[10]。

刘一恒,廿五年五月十二日书,当到,王田水地四亩,價钱七拾千文,北郭村还盛号,良不与租地人相干。每年收租白米叁石贰斗。(第24页)

道光二十五年(1845)书写契约,泰来恒当到刘一恒王田水地四亩,该地曾属于北郭村还盛号。“北郭村”,现属户县甘亭镇[10]。

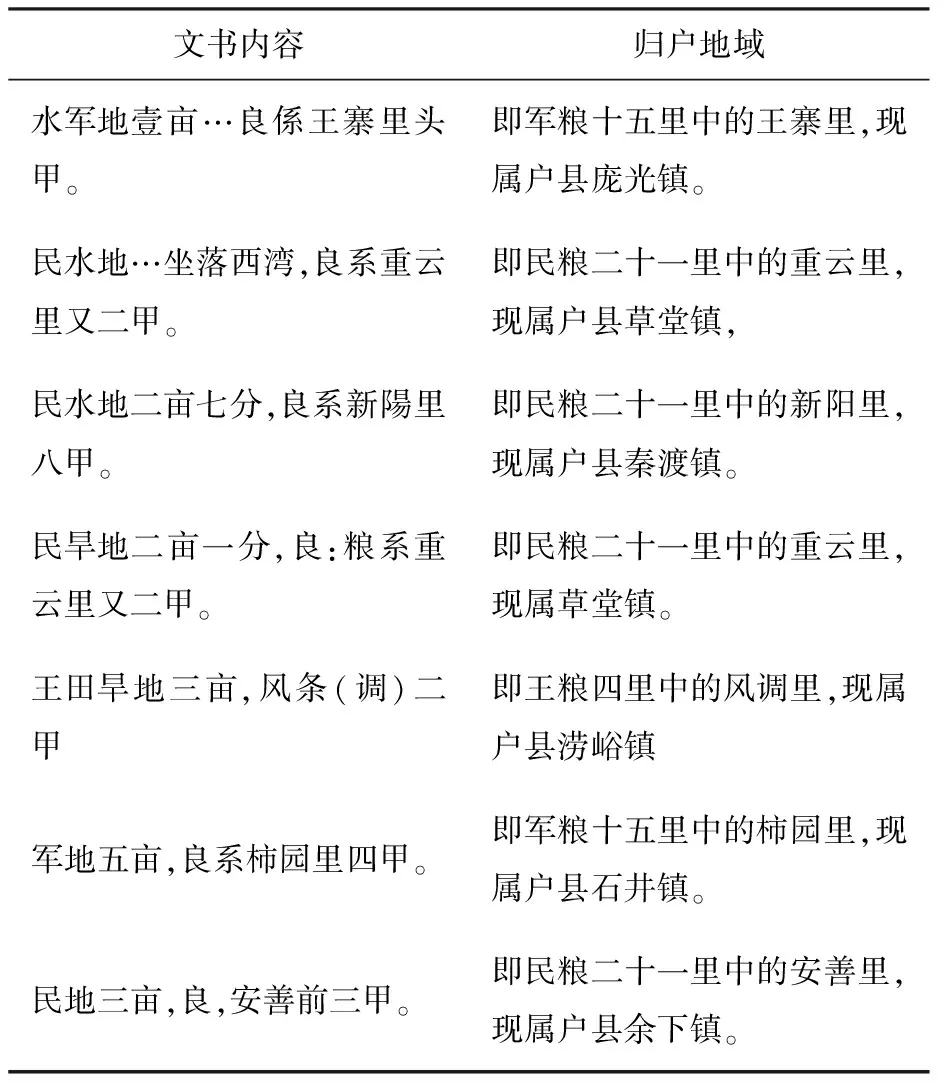

表1 《银帐》中其它地域归户

*注:表格中“良”即“粮”,意为税粮

除明确可考地名外,文中还有大量表示方位的名词,比如“街南”“村东”等等,囿于资料零散,无法考证。目前基本可以断定道光咸丰年间(1821-1861)泰来恒号主要在鄠县化羊里(现庞光镇),柿园里(现石井镇),保峪里(现甘亭镇),重云里(现草堂镇),以及五庄村(现属余下镇)等地进行土地经营。

三、农业经营

(一)田赋分类

在《银账》中出现了大量“民地”“王地”“军地”以及“旱地”“水地”等田赋用语。据康熙二十一年(1682)鄠县志记载:“万历二十一年题允准作秦府郡王□军不足额禄之数,解广积库收租粮……起运五千六百五石……肃府郡王将军稻米一百四十石,每石价银一两五钱。”[11]说明在明代鄠县地区已经有了“王府庄田”等归藩王宗室所有的土地。王毓铨先生曾对陕西明藩庄业进行过整理,“陕西布政使司费秦、韩、瑞、郑四藩:原额废藩本折瞻赐烟庄自置王田共地9868顷43亩…”[12],即是本文中所称之王地。明朝灭亡后,清代统治者施行更名田制度,将王府庄田分配给佃户耕种,扶植他们成为自耕农,并详细规定更名田田赋数额。鄠县王地靠近水源可以种植稻米,为了方便管理,在乾隆四十二年(1777)专门划出,设立风调、雨顺、国泰、民安四里作为王粮里:“更名水旱田高下分七等,一等水田,每亩科征糯米二斗;……七等水旱田科征折色银一分六厘、糯米三升一合。”[13]

表2 王地交易一览表

民地每亩科征数额要比王地低一半左右。清代鄠县民田分水地、旱地征税,“国朝民田分七等,赋有重轻,稻田(水田)上中下三等,每亩上等科粮一斗一合六勺三抄九撮四圭七粟……;旱田上中下三等,每亩上等科粮四升八合二勺七抄七撮一圭二粟……。”[13]民地田赋较少,价格略低,民地买卖次数最多。在《银帐》中土地租佃、买卖共96起,其中民地有48起,占50%。

军地属于屯田,为国家所有。明代鄠县即有屯田条目,清代继承了这一制度。但是清乾隆以后军地不断私有化,并且可以进入土地市场交易。在康熙二十一(1682)鄠县志中记载了明代的囤地条目:“原额囤地二千四十六顷六十二亩四厘四毫,……实征并开垦共屯地一千九百顷九十二亩一分四厘四毫……军籍丁粮银九百四十七两八分八厘一毫八丝五忽七微八纤三尘。”[11]在乾隆四十二年(1777)鄠县新志中则称军田,“…军田高下不等,有官水田、官旱田、官下减征田、官厅田、军下水田、军下旱田、军下减征田、又有兑食军旱田、外零星军中田…。”[13]

《银账》中民地、军地、王地、官地的区别在于田赋的高低,土地交易相当自由。土地自由买卖是清代封建土地制度逐渐松解的表现[1],土地的自由买卖有利于商品经济的发展以及货币经济在乡村中的渗透。在《银账》中,土地买卖就直接表现为货币关系。

(二)典押与租种

在《银账》中,部分文书属于典押文书,即通过典押获取货币,土地在一定期限内归泰来恒所有,土地原主人成为泰来恒佃户,向泰来恒交纳地租,并自行承担田赋。上文提到的刘一恒与泰来恒的书契即属此种,在规定期限内泰来恒允许回赎。部分文书是租种泰来恒土地,与泰来恒构成租佃关系,向泰来恒交租。对于纯粹佃户,只要交纳地价钱,同样允许佃户获得土地所有权,如:

王自雅,廿四年三月廿四日,種地五亩,王顺地,每年除良收麦贰石,本年五月收地一亩,交钱廿二千三,限止廿八年收清,收地一亩,落麦四斗。七月十三日收租麦一石六斗,收地价钱拾壹串一百八十文。廿五年三月十一日,收钱九串贰百八十五。下欠一千八百三十五。

廿五年五月廿四日,收租麦一石、完豆贰斗,十二月初二日,收完豆四斗。

廿六年后五月初三日,收麦一石、完豆贰斗;八月廿三日,收地价钱,拾六串文。

廿七年五月十三日,收租麦七升,收地价钱,六千三百文。麦一石一斗收廿六年。廿八年六月廿九日,收麦壹石贰斗。廿九六月初五日,收麦九斗。卅年五月廿九日,收麦八斗,補麦二斗。六月廿三日,收地价钱,拾二千零九十九文。補租子麦二斗钱六百七十文,麦三石九斗。

元年七月初九日,收麦壹石,下路地二亩五分。二年五月廿五日,收麦五斗。秋后赎地五分。

三年六月初九日,收麦壹石。四年六月十二日,收麦七斗,欠三斗。五年五月十一日,收麦九斗。下欠一斗过年補。(第7页)

道光二十四年(1844)至道光三十年(1850),六年内王自雅赎地三亩。由此事实来看,王自雅拥有经济地位爬升的能力。从交租情况来看,王自雅欠租甚少,所欠地租基本能够补交,王自雅本身应属于自耕农或富农。自道光二十六年(1846)至咸丰五年(1855),王自雅向泰来恒交纳租粮24.77石,由文中所言道光三十年(1850)“補租子麦二斗钱六百七十文”可知当时粮食价格,每斗租麦335文。而彼时一亩地价是11180文,可知当时的土地利息率约为12%。王自雅租种的5亩土地的购买年约为8.3年,至咸丰五年(1855)泰来恒已经回本。在剥削地租的同时,泰来恒还得到赎地价钱,十一年间共得赎地钱54864文。泰来恒在十一年间获得了双份收入。

上述文书自道光二十六年(1846)至咸丰五年(1855),十分完整地记载下了王自雅交租以及赎地的情况。王自雅在十年间,不断向泰来恒交纳地价钱,但不产生利息,王自雅交纳地租基本是实物定额地租。在《银账》中,种地人基本交纳实物定额地租。实物定额租制表明,泰来恒不直接参与农业生产,同时实行定额租制可以保证收入[1]。文中并没有超经济限制的记载,并且多称“种地”,具有身份平等的概念。

(三)粮食买卖

《银账》中所交纳地租基本是实物地租,因此涉及到粮食的处理问题。笔者在《银帐》内发现一份收租卖粮的文书,现整理如下:

刘一恒,廿五年五月十二日书,当到,王田水地四亩,價钱七拾千文,北郭村还盛号,良不与租地人相干。每年收租白米叁石贰斗。当年收白米贰石八斗,

廿六年十月初三日,收稻子三石一斗、白米一斗,共米贰石一斗,下欠七斗下年补;

廿七年十月初十日,收白米贰石,卖一石八斗九;廿八年十月廿一日,收租利钱拾串文;

卅年七月初八日,收租利五千文,收廿九年;咸丰元年十二月廿二日,收白米贰石,卖米一石九斗;贰年五月十一日,收钱四千文,收廿九年;十月十四日,收白米贰石八斗;十月十四日,收钱一串九百九十八文,丁良子差使,二年;七年十一月卅日,收白米贰石五斗。

八年十一月廿八日,收白米贰石;九年十二月初八日,收租白米卖钱六串三百文。过。廿六年止咸丰九年,共欠白米廿一石。(第24页)

道光二十五年(1845)五月十二日刘一恒与泰来恒书写契约,将王田水地四亩典给泰来恒,地价钱是七万文,成为泰来恒佃户。泰来恒与刘一恒构成典租关系。由文中可知,刘一恒所租种王田水地四亩的原业主是北郭村还盛号,而且刘一恒并没有从还盛号处获得完全所有权,租粮还是由还盛号交纳,还盛号可以回赎。在道光二十五年(1845),刘一恒又将土地典给泰来恒,泰来恒成为王田水地的第三任业主,刘一恒则成为泰来恒的佃户。自道光二十六年(1846)至咸丰九年(1859),刘一恒应交租额44.8石,欠交租额21石,其租额折实率约为53%。文中“租利钱”应是货币地租。该份文书还显示在这十四年之中共有七年交纳实物租,实物租的买卖率在94.5%至95%左右。但这只是刘一恒一家如此,并非泰来恒所有的租粮都如此处理。

(四)农业经营网络

检索《银账》,可以发现与泰来恒发生业务关系的字号、个人都不是孤立的,他们之间存在着关系网,网络的核心是泰来恒。通过泰来恒,土地、货币、粮食在字号及个人之间进行流转、流通、买卖,泰来恒起到了一种媒介的作用。

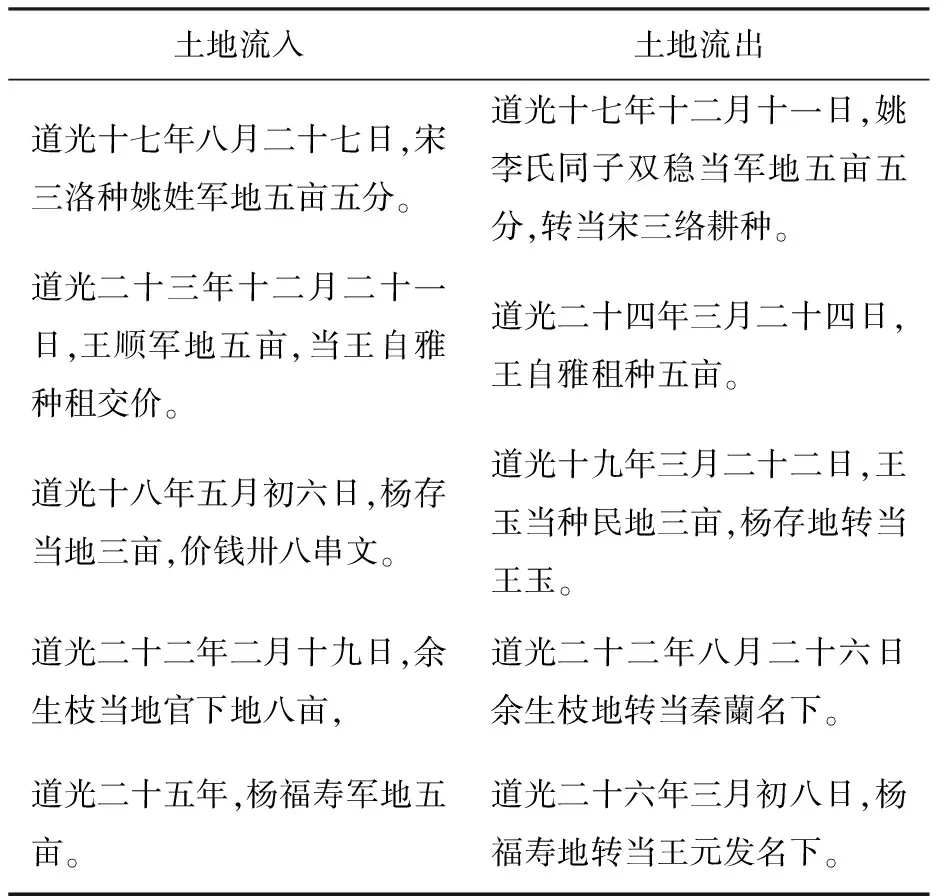

表3 农业经营网络表

除此之外,刘一恒的王田水地四亩,原属于北郭村还盛号,以刘一恒为媒介,北郭村还盛号的王田水地四亩成为泰来恒的财产。从所整理出的农业经营网络来看,泰来恒在农业经营方面的目的在于地租。它一方面通过典押获得土地,同时将土地出租,获取地租;另一方面通过转当土地或允许回赎,将地价钱赚回。

从《银帐》内容看,土地买卖相当自由,可以说明在道咸年间陕西鄠县确实存在着一个以泰来恒为中心的土地交易网络。

四、金融经营

《银账》最后一部分是分利账,其内容主要是泰来恒开展金融业务,收取利钱。从中可知泰来恒经营借贷行业是从道光十二年(1832)开始的,比农业经营略晚,主要经营时间是道光二十余年及咸丰年间,正是中国工商业者转型从事票号账局等金融行业,金融资本蓬勃发展的时期。道光十二年(1832)是泰来恒转向金融经营的关键时期,在道光晚期泰来恒的金融业务已经初具规模,并在鄠县发行会票、年票,开展存储付息等业务。

泰来恒,廿一年七月初二日,收钱五拾串文,玉德号,分账上五百千,折钱五百串;过后。

廿二年十月初七日,收钱壹佰串文,会票,廿四年收廿三年利钱十三串文;十二月初十日,收钱五佰串文,十九,年票六厘;廿三年十二月廿九日,收利钱卅壹串贰佰文;廿三年十月初七日,收钱壹佰串文;廿四年十二月卅日,收利钱七串贰佰文,算十月初七日。(第50页)

道光二十一年(1841)七月初二日泰来恒号收玉德号支付的五百两,这笔钱出自玉德号帐上,折成钱文即是五十万文,说明当时银钱兑换比例是1:1000。道光二十二年(1842)十月初七日泰来恒收到十万文,并开具“会票”。清代会票在部分地区拥有流通功能,成为介于汇票和钱票之间的双重性纸币,上文中会票就具有货币功能[14]。除“会票”外,泰来恒还对外发行年票。所谓年票,从引文看与会票类似,是一种收取利息的货币储蓄流通工具,即交易人将货币储存在泰来恒铺内,泰来恒开具会票、年票,作为信用凭证,可以在市场上进行流通。道光二十四年(1844)收到道光二十三年(1843)的会票利钱十三串文。道光十九年(1839)的年票利率是六厘,道光二十三年(1843)十二月二十九日泰来恒收取年票利钱三万一千二百文。从《银帐》中货币形态来看,基本在钱文(铜钱)交易,铜钱不易携带,在使用上不方便,泰来恒发行会票、年票既能收取利息,同时又方便交易进行,尤其是大宗货物交易,可谓一举两得。从会票以及年票的经营状况来看,《银帐》内泰来恒的收利钱记录持续到咸丰十一年(1861),当年泰来恒“收利钱壹拾伍串六百文”。自道光二十一年(1841)至咸丰十一年(1861)泰来恒为鄠县地方金融服务近二十年。引文还透露了另一重要信息即标期制,即按规定时间分利钱,是北方社会信用制度的体现[15]。道光二十二年(1842)十月初七日,道光二十三年(1843)十月初七日,道光二十四年(1844)十月初七日,都有分利钱记录,说明当地标期是十月初七日。

在种地人赎地的过程中,会支付给泰来恒地价钱,地价钱需要一直交纳,直到田地完全赎完为止,在此时间段内泰来恒不会支付利息。在金融经营部分,泰来恒收钱五佰串文,发行年票,并收取利息,利率是六厘。《银账》还有泰来恒与其他字号分利的记录。泰来恒领取其它字号或个人的本钱进行经营,并支付利息。

表4 泰来恒与其它字号合伙分利一览表

清代会票包括凭帖、执照、兑票、信票、店号票[14]。泰来恒所用会票应是凭帖,即手写的书信凭证,文中出现的“帖,东升号存”应是手写凭帖。表格中谦益居“插本帖钱”应是增加存储在泰来恒账上的本钱。从《银帐》来看,泰来恒在近三十年内与地方基层市场的八个字号产生交易,它们是道咸年间鄠县的基层市场的一部分。至于八个字号的经营性质,囿于资料缺乏,留待以后考证。

五、结语

从目前所整理资料来看,泰来恒是一家乡村商人地主,且依其金融业务判断,并不能简单将之归入典当商铺行列。在鄠县经营四十年间,泰来恒基本使用租佃制进行农业经营,属于商人、地主、借贷者三位一体的商业资本类型。与传统地主农业经营相比较而言,泰来恒增添了合伙的经营因素,泰来恒的货币资本在土地、借贷间流动,其资金流动性比一般地主更加迅速,同时与市场的联系比一般地主更加紧密。

泰来恒已经拥有了规模经营的特点,这种规模经营并不同于十九世纪以来西方农业革命后成块的、使用雇工的农场制,而是依靠中国传统地主制经济模式,一手金融业、一手农业,在地权集中、地块分散的基础之上自发生长出的一种农业经营模式。泰来恒依靠高风险、高运转、高利润的金融手段,外加运转周期长、收益低的农业经营,在陕西鄠县存在了四十年,足以说明这种经营方式在地主制经济发展之下的稳定性。泰来恒的土地利息率在12%左右,而道光时期江南地区土地利息率最高在15%[16],泰来恒的土地利息率与江南地区相差无几;鄠县秦渡镇曾是关中地区最大的稻米集散地[17],不难想象泰来恒会将大量的租粮卖给市场,赚取流通领域的利润,因此,笔者认为当时经营农业并非无利可图,泰来恒能存在四十余年,与其土地利息率不无相关。秦晖曾论及关中土地问题,他认为关中地区的商人地主多运用租佃制,经营地主多用雇佣制[18],本文所见泰来恒即为关中地区运用租佃制的商人地主。另外秦晖“关中无地主、关中无租佃”等命题在泰来恒经营方式中并无验证。泰来恒普遍使用租佃制,从其既经营土地,又经营金融行业来看,泰来恒是一家乡村中等地主。至于道咸年间(1821-1861)泰来恒在鄠县地区乃至关中地区地主群体中处于何等地位,以及道咸年间(1821-1861)鄠县地区的地主制经济发展状况如何,则有待更多民间文献的发现与整理。

马克斯·韦伯认为“中国特定的公司”即字号,是政治资本主义的一种事例;中国是一个家产制国家,这意味着它追求实质正义,但是怀疑市场的力量[19],即追求确定的利润,对于市场敬而远之。笔者以为马克斯·韦伯的观点可以用来解释以泰来恒为代表的商人地主在乡村中从事货币投机以及土地经营的原因。以土地为中心的中国商人完全与当时的世界潮流逆道而弛,至今仍饱受批评,但是仍需辩证看待商人地主兼并土地问题,首先以地权为轴心的传统经济越成熟就越发难以突破自身限制,向现代化的资本主义经济转型,再则清代中国商人始终困守在土地、金融等可以明确利润的经营范围内,一方面因为经营土地并非无利可图,另一方面则源于当时的市场狭小,小农经济背景下的购买力不足,致使如泰来恒这般的商人地主只能扩大土地经营市场,保证财富价值。最后,当时农村本身能够获取资金的渠道非常狭小,以土地为中心的金融手段至少缓解了农村货币紧张问题,同时对于农产品商品化、地租货币化以及自然经济的瓦解,商品经济的发展都有积极意义。

注释:

①《泰来恒租银帐》属于民间文献,尚未整理出版,现藏于北京晋商博物馆。