中国资本市场监管体制存在的问题和建议

吴志强

(中共江西省委党校 经济学教研部,江西 南昌330108)

一、三种资本市场监管体制的比较

当今世界各国的资本市场监管体制大致可以分为三类,即集中型监管体制、自律型监管体制和中间型监管体制。下面简单对比一下这三种监管体制。

通过制定专门的证券市场法律法规并且设立全国性的证券监督管理机构来统一管理全国证券市场的体制为集中型监管体制。从该定义可以看出,集中型监管体制的主要特点是有专门的法律法规和全国性的监管机构。实行集中型监管体制的代表性国家是美国。美国针对证券市场制定了《证券法》《证券交易法》《投资公司法》等,并且设立了“证券交易管理委员会”来统一管理全国的证券经营[1]。由于单靠政府监管有局限性,美国也有自律组织如全国证券商协会来配合协助监管资本市场。可见,集中型监管体制是以政府监管为主、自律监管为辅的监管体制。集中型监管体制的优点是:可以使得资本市场具有统一的法律制度保障,提高监管的权威性;统一监管和协调,更有利于维护市场的公开、公平、公正原则。但集中型监管体制也存在着一些缺点,如政府容易对证券市场干预过度,对市场变化反应不及时,自律组织监管与政府监管协调不一致等。目前,我国资本市场监管体制采用的是集中型监管体制。

与集中型监管体制不同,自律型监管体制主要依靠资本市场自律组织和交易所对资本市场进行管理。英国采用的就是这种监管体制。英国《公司法》对资本市场的公司行为作出了相关规定,并没有专门设立资本市场法律。英国证券业理事会、证券交易所协会等机构对资本市场进行自我管理,政府对资本市场的干预很少。自律型监管体制给予了资本市场自律组织更大的监管权,使市场监管更加贴合实际,有利于自律组织成员自觉遵守自律组织订立的条款。自律组织监管提高了市场监管效率,比政府监管的弹性更大,灵活性更强,因此在面对违反市场规则、造成市场波动的行为时反应速度更快,能够及时有效地进行处理。自律型监管体制也有缺点,自律组织倾向于保护自律组织会员的利益而没有保障组织外其他资本市场参与者的利益的责任。另外,由于缺乏统一的监管机构,自律组织各自为战,容易造成市场监管混乱。正是因为存在这些缺点,实行自律型监管体制的国家也开始逐渐重视政府监管的作用。

中间型监管体制既强调政府对市场集中监管的作用,又强调自律组织自律监管的作用,政府监管和自律组织监管相互结合,共同维护资本市场的稳定。中间型监管体制又称为分级监管体制,由政府和监管机构与自律组织结合管理的模式叫二级管理模式,由中央政府、地方政府和自律组织结合管理的模式叫三级管理模式。实行中间型监管的国家有德国、意大利、泰国等。正如前文所述,集中型监管体制和自律型监管体制都存在一些缺陷,而采用中间型监管体制能够发挥集中型监管体制和自律型监管体制的优点,因此越来越多的国家开始逐渐实行中间型监管体制,在采用立法和统一的监管机构进行监管的同时,又发挥交易所和自律组织的监管作用。

上述资本市场监管体制的好坏并不是绝对的,因此在实行某种监管体制时,必须考虑本国的政治、经济、文化等国情,采用最合适的监管体制。总体来看,资本市场监管体制倾向于向中间型监管体制发展。我国资本市场起步较晚,资本市场发展不成熟,采取集中型监管体制,由政府进行监管立法和统一监管能够维护资本市场健康发展。但随着我国资本市场的进一步发展,集中型监管体制的弊端也逐渐显现。目前,我国证券市场也出现了如证券业协会等自律组织,应进一步发挥自律组织的监管作用,提高资本市场效率,维护资本市场稳定。

二、我国资本市场运行存在的问题

我国与美国虽都实行集中型监管体制,但我国监管质量相比美国还有很大差距。下面利用上海证券综合指数(以下简称“上证综指”)与标准普尔500指数(以下简称 “标普500指数”)1991年1月2日至2015年7月31日的数据,通过考察价格波动性、市场投机性和投资者交易行为来比较分析中美资本市场的运行效率。

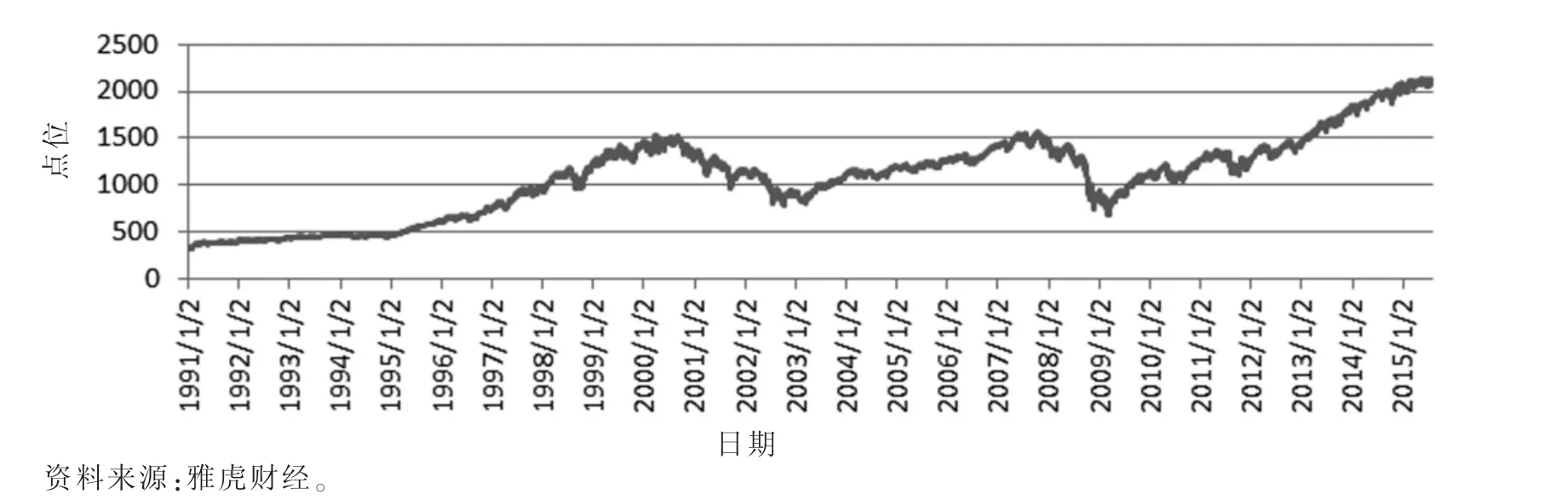

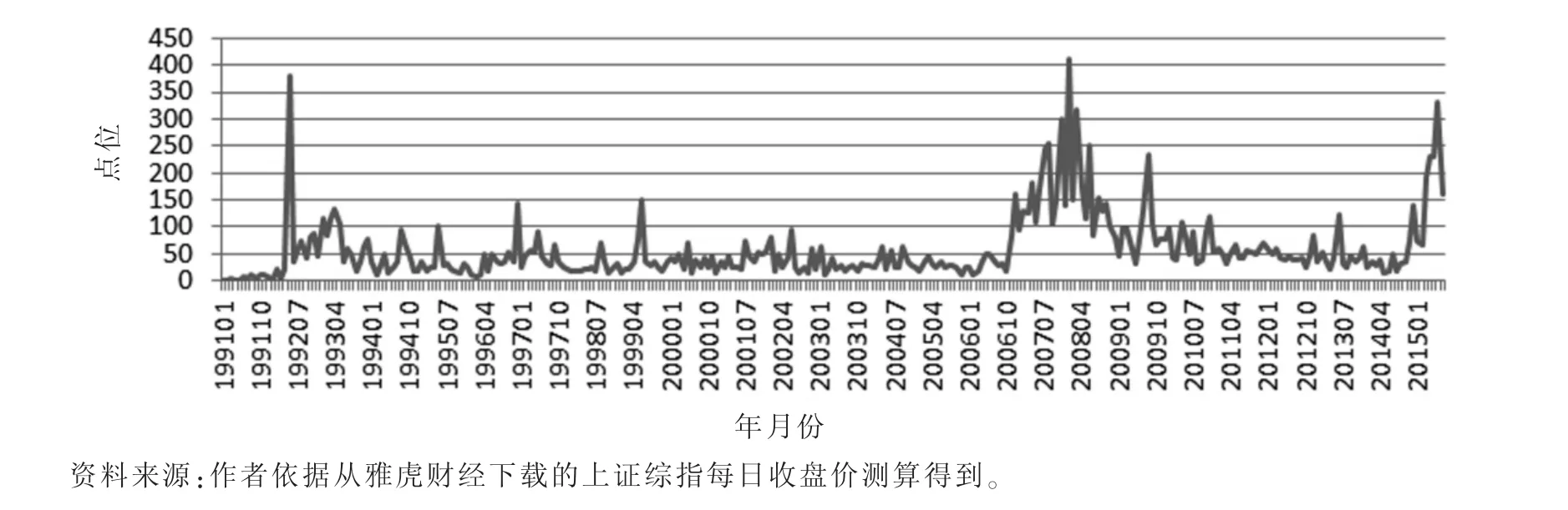

(一)中国股市价格波动明显大于美国股市价格的波动

图1a和图1b显示的分别是上证综指和标普500指数每日收盘价的情况。1991年1月2日,上证综指和标普500指数的收盘价分别为128.84点和326.45点,之后震荡上升。截至2015年7月31日,上证综指收盘价为3663.73点,是1991年1月2日的28.4倍,标普500指数收盘价为2103.84点,是1991年1月2日的6.4倍,上证综指的增幅明显大于标普500指数的增幅,这是我国经济快速成长的结果。从走势看,我国股市起伏较大,往往是急涨急跌,如在2007—2008年,上证综指从2007年初不到3000点迅速上涨至2007年10月16日的最高点6092.06点,之后快速回落,至2008年底只有1820.8点。而标普500指数的走势就平稳得多,只在2008年期间出现过较大的跌幅,但即使这样也没有上证综指跌幅大。目前,上证综指处于新一轮波动周期的下降阶段,而标普500指数呈现平稳上升的趋势。图1c和图1d分别是上证综指和标普500指数每日收盘价以当月为周期计算的标准差,标普500指数的标准差最大时也不到80,而上证综指最大时超过400。美国股市价格较为稳定,而我国股市还在大幅震荡。

图1a 上证综指每日收盘价

图1b 标普500指数每日收盘价

图1c 上证综指每日收盘价以当月为周期计算的标准差

图1d 标普500指数每日收盘价以当月为周期计算的标准差

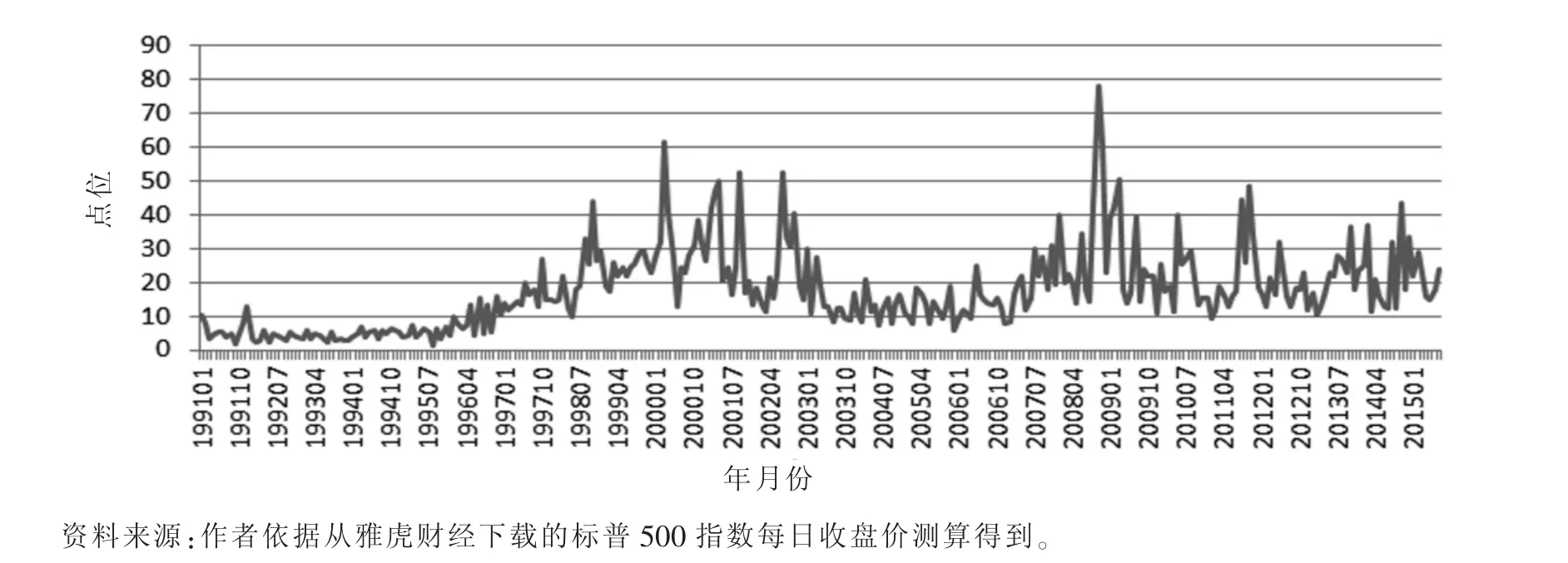

(二)我国资本市场投机性大于美国

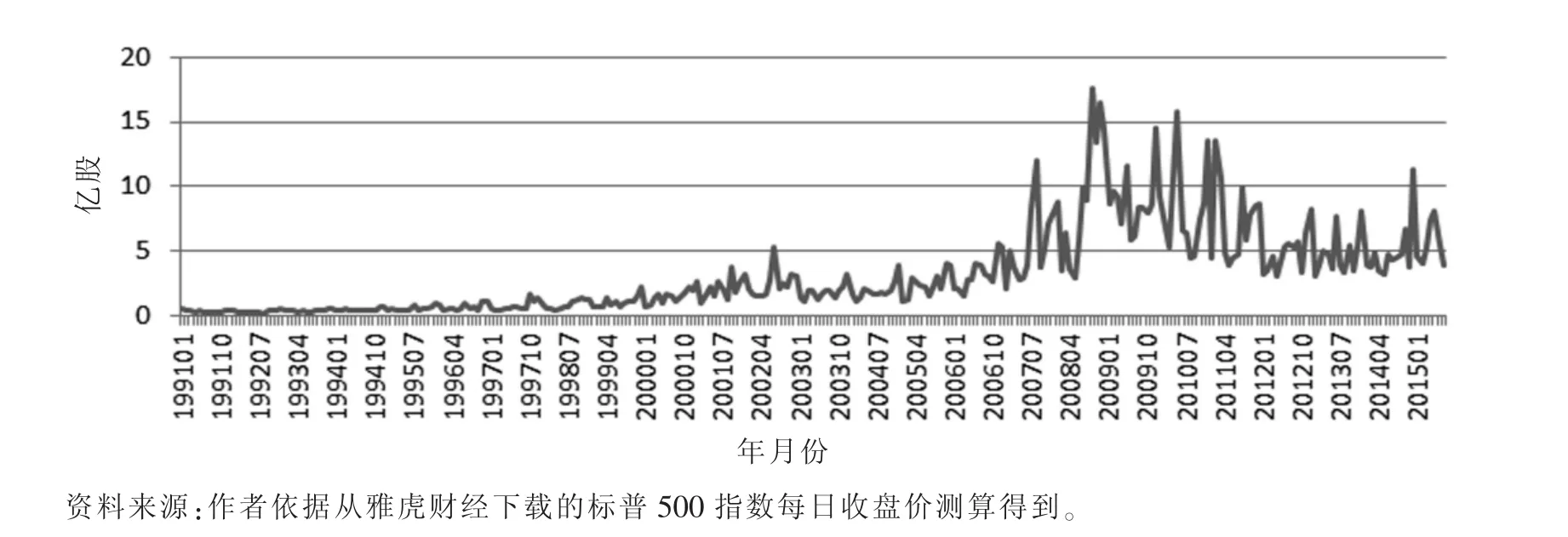

市场投机行为是资本市场常见的行为,合理的市场投机行为可以增强市场活力,有利于股市的发展,而过度的市场投机行为会严重阻碍资本市场的发展,造成市场大幅波动,引发市场失灵和经济危机,损害广大投资者的利益[2]。非理性的市场投机行为最明显的表现是成交量的不合理波动。图2a和图2b分别是上证综指成分股和标普500指数成分股的成交量状况。从图中可以看出,在金融危机发生以前,上证综指成分股和标普500指数成分股的成交量都是在低位平稳上升,金融危机期间,成交量有明显的一轮涨跌,后金融危机期间,成交量相比金融危机爆发前有了明显增加,但都较为平稳。但2014年以来,我国股市成交量出现了明显的大幅增加。图2c和图2d分别是上证综指成分股和标普500指数成分股每日成交量以当月为周期计算的标准差。从图中可以看出,近年来标普500指数成分股交易量波幅不大且呈现平稳趋势,而上证综指成分股交易量出现明显波幅,后期走势有很大的不确定性。我国股市交易量的大幅增加和剧烈波动,说明我国现阶段存在大量的投机交易行为,市场风险很大。

图2a 上证综指成分股每日成交量

图2b 标普500指数成分股每日成交量

图2c 上证综指成分股每日成交量以当月为周期计算的标准差

图2d 标普500指数成分股每日成交量以当月为周期计算的标准差

(三)我国资本市场投资者行为相比美国缺乏理性

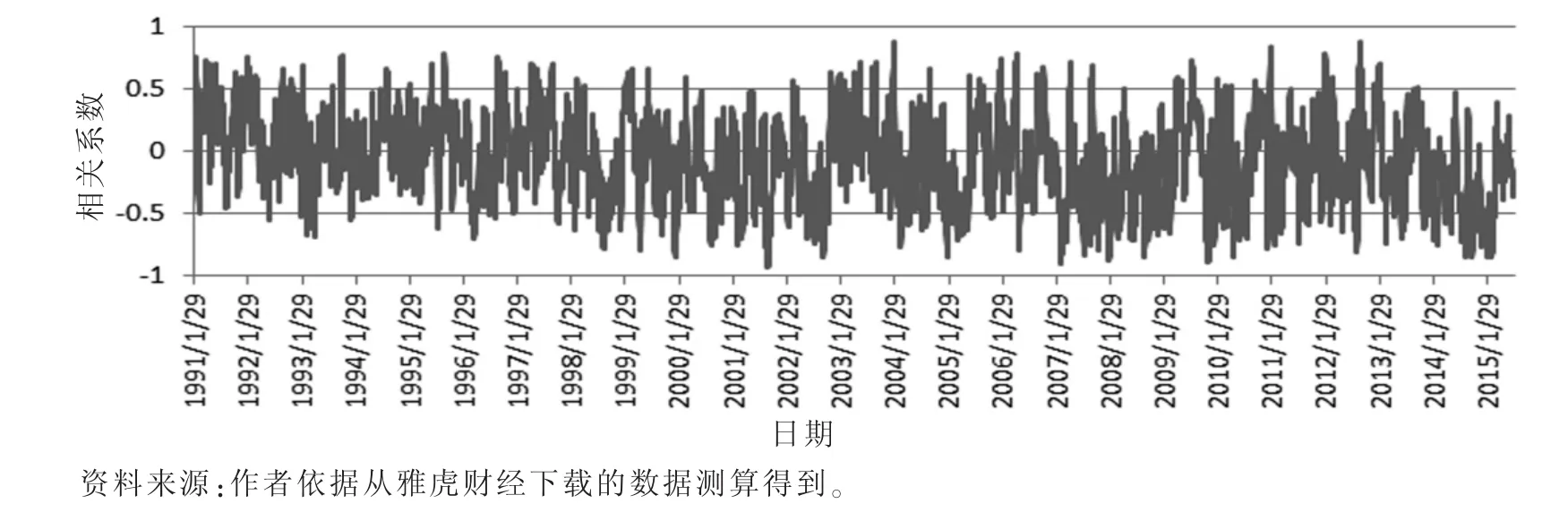

图3a和图3b显示的分别是上证综指与标普500指数每20个交易日收盘价与其成分股成交量的相关系数。从图中可以看出,我国资本市场收盘价与其成分股成交量的相关系数接近于0.5,说明股市价格与成交量密切相关,市场价格高时,市场交易活跃,市场价格低时,市场交易冷淡。从中可以看出我国投资者的追涨心态,每次成交都会导致价格的较大变化,而价格的较大变化又引起更多的成交量,造成股市的剧烈波动。标普500指数收盘价与其成分股交易量之间没有明显的相关性,其相关系数在0附近波动,交易量与价格之间没有必然联系。通过对比可以看出,我国投资者的股票交易行为更多的是为了短期获利:当股票价格上涨时,交易者容易盲目进入股市套利,推高股市价格;当股票价格下跌时,由于没有获利预期而退出股市,造成股市价格进一步下跌。美国投资者则偏向于长期投资,无论是股票价格上涨还是股票价格下跌,对股票成交量影响都不大,因此美国股市更加平稳。

图3a 上证综指每20个交易日收盘价与其成分股成交量的相关系数

图3b 标普500指数每20个交易日收盘价与其成分股成交量的相关系数

三、我国资本市场监管存在的不足

从以上分析可以看出,我国股市相对于美国股市来说波动较大,投机性更强,投资者缺乏理性,这些都是我国资本市场监管需要解决的问题。我国资本市场与美国资本市场同属集中型监管体制,而美国是资本市场最为发达的国家,具有良好的资本运行环境。因此,笔者将以美国为比较对象,分析我国资本市场监管存在的不足。

(一)资本市场的监管效率不高

美国对资本市场的监管是全方位的。美国证券交易监督委员会负责对整个市场的监管,是资本市场监管的最高权威机构;各类型的行业自律监管组织,负责对本行业的自律监管;另外,各交易场所也会进行自我监管。这种分工明确、多层次的监管能够有效维护资本市场秩序,提高监管效率。我国对资本市场监管的效率不高。首先是政府监管机构的监管效率欠缺[3]。国务院证券监督管理委员会是我国最高证券管理权力机关,属于事业法人,其下设到地方的机构受地方政府的影响较大,独立性受影响。其次是未充分发挥自律组织监管的作用。中国证券业协会是我国行业自律组织,但其监管作用并未真正显现,各交易所的监管容易受地方政府的干预。

(二)资本市场的监管法制不健全

美国拥有完备的资本市场监管法律,其中最重要的法律有两部,即1933年美国国会通过的《证券法》和1934年美国国会发布的《证券交易法》[4]。 美国《证券法》建立了公开的信息披露制度,有效遏制了市场投机行为;美国《证券交易法》规范了资本市场中间商的行为,采取限制投机性信贷数量等规定来防止内幕交易获利行为,维护了公平的资本市场交易环境。此后,美国颁布了一系列的法律法规,明确了公司治理结构、法律责任主体等内容。我国颁布的新《公司法》和《证券法》确定了资本市场监管的基本法律框架体系,此后,证监会等部委也陆续出台了规范市场行为的相关法律法规。但我国资本市场还不成熟,在发展过程中总会碰到一些新问题,现行的法律法规却无法对此进行全面监管,如对上市公司的材料造假、业绩不实等弄虚作假行为不能有效监管[5]。另外,这些法律法规中,有些条款过于粗放,无法解决实际碰到的各类复杂问题,且有很多与资本市场发展不相适应的条款。

(三)资本市场的行政干预过度

美国是市场经济最为发达的国家,其资本市场监管法律完善,在实施资本市场监管时,主要依靠市场的自我调节,同时自律组织监管也发挥了相当重要的作用,只有在市场出现混乱时,政府才会介入。长期以来,美国都在寻求市场自我调节与政府行政干预的均衡点。总体来看,美国的行政干预是适度有效的,而我国却存在行政干预过度的现象[6]。一方面的原因是我国资本市场仍较为脆弱,外部一个小冲击便会使资本市场发生巨大波动[7],使得我国不得不采取强势的行政干预。另一方面的原因是我国还未彻底摆脱计划经济体制下的管理惯性,资本市场仍处于国家政策性保护之下,因此资本市场常常随政策等变化而波动。除此之外,我国资本市场法律对政府和市场的边界界定模糊,也导致政府行政干预过度。

(四)资本市场信息披露机制不健全

美国自上而下、不同层级的部门都对信息披露作出了规定。美国《证券法》和《证券交易法》建立了基础的信息披露体系,强化了以会计信息为主的信息披露;美国证券交易委员会制定了大量详尽的信息披露法规,包括信息披露格式、披露内容等方面的法规要求;各交易所、交易协会也对信息披露制定了相应的规则,确保了各公司披露的信息具有真实性和可比性。我国信息披露的法律法规也较为全面,《证券法》《公司法》和《上市公司信息披露管理办法》规定了上市公司信息披露的各项要求,但实际操作中问题仍较多,具体表现有:上市公司不披露或虚假披露财务信息和其他要求披露的信息,信息披露不完整[8];信息提前泄露或披露不及时,引起股票价格异常波动,造成市场恐慌;没有统一的消息披露平台,容易滋生谣言干扰资本市场运行;等等。一个明显的例子是前段时间出现的关于社保基金是否入市的真假消息,造成股市剧烈波动。

四、完善我国资本市场监管体制的建议

(一)提高资本市场的监管效率

监管的权威性和独立性不足严重影响了我国资本市场的监管效率。为此,有学者提出,为了提高证监会的权威性和独立性,可以将证监会独立出来直接受人大常委会管辖,由证监会独立自主地对资本市场进行监管,减少其他行政部门对证监会的干预[4]。另外,还应发挥自律组织的监管功能[9],使自律组织成为资本市场监管的主要监督者。由资本市场自律组织对资本市场进行自我监管,是最有效的监管方式,因为自律组织对资本市场的运行状况最为了解,其监管措施也是最有效的。最为重要的是,如何促进政府监管和自律监管的有机结合,使两者同时发挥监管作用。可以借鉴美国资本市场的监管分工,根据我国资本市场的情况,建立一套以自律组织进行直接监管、证监会进行间接监管的高效监管架构。

(二)健全资本市场的监管法律体系

我国应尽快完善资本市场监管的法律体系,根据市场的变化及时修订《证券法》和《公司法》,同时出台其他相应的配套监管法律法规,共同协调规范资本市场的发展。制定和修订法律时,应采取粗细结合的方式,能够细化的地方尽量细化,这样才具有规范性和可操作性,不能细化的地方可以暂时仍采取粗放立法。落实《中国证券监督管理委员会派出机构行政处罚工作规定》中授予派出机构的行政处罚权,强化对上市公司的管理。对资本市场参与者的行为进行规范,立法、行政与司法应紧密配合,严格按照资本市场监管的法律法规进行执法,对违反法律法规的依法进行查处。完善行政复议、行政诉讼等法律程序,形成高效的争端解决机制。

(三)资本市场行政干预应合理适度

目前我国上市公司股票发行已由审批制改为核准制,未来应进一步转变为注册制。资本市场应当更多地依靠市场来维持稳定,过度的行政干预会使资本市场出现不可预期的后果。应以法律的形式明确证监会和其他资本市场监管机构和组织的权限,减少事前审批,以事中和事后监管为主,避免行政干预过度。监管机构应当依法行政,司法部门应对资本市场监管机构的行为进行监督,媒体和其他社会各界人士也可以对监管机构的过度执法甚至违法行为进行舆论监督。同时,应当明确的是,政府和市场的监管作用对资本市场都是不可或缺的。政府行政干预既不能过度,也不能完全退出,放任市场自由发展,行政不作为也可能会导致资本市场的低效率。因此,在市场出现较大波动时,应采取及时有效的行政干预,阻止市场的无序发展。

(四)健全资本市场信息披露机制

信息对于资本市场而言极其重要,资本市场的价格是市场上各类信息的综合反映,某些关键性的信息会使资本市场产生剧烈波动,因此,建立严格的信息披露机制极为重要。应当进一步规范企业的信息披露行为,严格审查企业披露的信息,对其披露的公司信息的真实性和完整性进行严格审查。严格审查公司的股东变化情况和持股情况,要求企业加强对内部人员的管控,防止泄露内幕信息,对违反公平交易的行为及时进行查处。可以聘请专业的会计机构和人员对企业的会计信息真实性进行审计,确保信息的真实性。可以利用网络平台,建立统一的信息发布平台,如建立微博平台,使公众能够通过正当渠道获得相关信息。对中介机构的信息披露进行严格监管,同时加大对谣言的查处力度,避免出现市场恐慌。出台相应措施保证企业严格遵守信息披露的时效,促使资本市场参与者及时准确地披露信息。