飞行器气动弹性风洞试验技术综述

杨希明, 刘 南, 郭承鹏, 张 颖, 孙 健, 张 戈, 于贤鹏, 于金革, 侯良学

(中国航空工业空气动力研究院 高速高雷诺数气动力航空科技重点实验室, 辽宁 沈阳 110034)

0 引 言

气动力、弹性力和惯性力相互耦合作用会导致复杂的气动弹性问题,该问题的研究在现代航空航天科学研究与工程设计中占据重要地位。目前受到较多关注的问题包括跨声速巡航构型(气动力非线性)和低速起降构型(构型和流场复杂)静气动弹性变形、跨声速颤振、体自由度颤振、主动颤振抑制、阵风载荷减缓等。其中静气动弹性问题对于大展弦比机翼影响尤为显著,可能导致气动载荷重新分布、舵面效率降低、扭转发散等。而颤振问题一般由两个或更多的结构模态相互耦合,从气流中汲取能量,可能导致飞行器的结构遭到灾难性破坏。阵风扰动则会恶化飞行器的乘坐品质并缩短结构的疲劳寿命。目前研究气动弹性问题的手段主要有风洞试验[1]、飞行试验[1]和数值计算[3]。

数值计算是一种花费小且使用便捷的分析手段,主要分为基于线性非定常气动力理论的快速方法和基于CFD/CSD耦合的高精度方法[3]。但是,线性方法在计算精度方面的不足以及CFD/CSD耦合方法在效率方面的不足限制了其使用范畴。

飞行试验主要用于新型号定型阶段,大多针对飞行器颤振边界开展研究。其风险大、耗费高且周期长,而且一旦发现飞行器颤振边界不满足设计要求,就必须对结构设计进行重大改动,从而大幅延长飞行器研制周期且增加研制费用。例如翼梢挂载AIM-6导弹或外翼段挂载重型载荷的F-16A战斗机在飞行试验中出现复杂的极限环振荡现象,美国空军Seek Eagle办公室花费了极大的代价对该问题开展研究,并探索改进措施[4]。

利用动力学缩比相似模型在风洞中开展试验,能够较为准确地模拟飞行器的气动弹性特性。因此,风洞试验一直以来都是分析和评估飞行器气动弹性特性的重要手段。在飞行器设计阶段,必须通过风洞试验对飞行器气动弹性特性进行分析,验证强度设计和性能指标是否满足要求,并进行相应改进。在飞行器试飞前,利用风洞颤振试验结果,为飞行器颤振飞行试验提供依据,降低试飞风险。我国国军标GJB 67.7A-2008[5]中明确要求飞机必须通过颤振风洞试验获得其颤振特性,最后获得飞机的颤振设计结论和飞行包线。此外,气动弹性风洞试验也为先进气动/结构耦合设计、分析方法的验证提供支撑。

以美国先进飞行器研制为例,美国航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)兰利中心跨声速动力学风洞(Transonic Dynamic Tunnel,TDT)自20世纪60年代初建成后,至2016年,共开展了超过600项风洞试验,其中绝大部分是气动弹性试验,包括固定翼飞机、旋翼飞机、运载火箭等构型[6],为在研型号的气动弹性设计和分析、新布局和新技术的工程应用、数值计算方法的发展做出了巨大贡献。因此,气动弹性风洞试验技术是航空航天飞行器研制和发展的坚实基础。

本文以亚声速和跨声速风洞试验技术为主,分别从静气动弹性、颤振和阵风试验出发,介绍了国内外在气动弹性风洞试验技术方面开展的研究工作,总结了气动弹性风洞试验在未来飞行器研制中的重要意义,并对我国未来气动弹性试验能力的发展提出几点建议。

1 静气动弹性试验技术

静气动弹性是弹性飞行器气动载荷和由此引起的结构变形之间相互作用产生的一种现象,主要包含两类问题:一是气动载荷和弹性变形之间的相互影响,主要分析受载后飞行器的弹性变形以及变形后的气动载荷;二是静不稳定现象,通常被称作“发散”,是指气动载荷引起的变形导致载荷增加,从而使结构变形进一步加剧,直至结构发生破坏。随着飞机设计水平的提升,飞行器静发散问题基本得到避免,目前大多关注弹性飞行器的变形和载荷变化情况,尤其是大展弦比、复合材料机翼等大柔性构型。静气动弹性试验技术的重点在于模型设计、形变和载荷测量方法等方面。

1.1 静气动弹性模型设计

静气动弹性试验模型需要模拟飞行器的几何外形和刚度分布,使缩比试验模型的气动特性和结构静力学特性与真实飞行器相似。但是由于制造工艺和费用等因素,缩比模型一般不采用将实物模型直接几何缩比的设计方法,而是采用板结构或梁/框段结构。

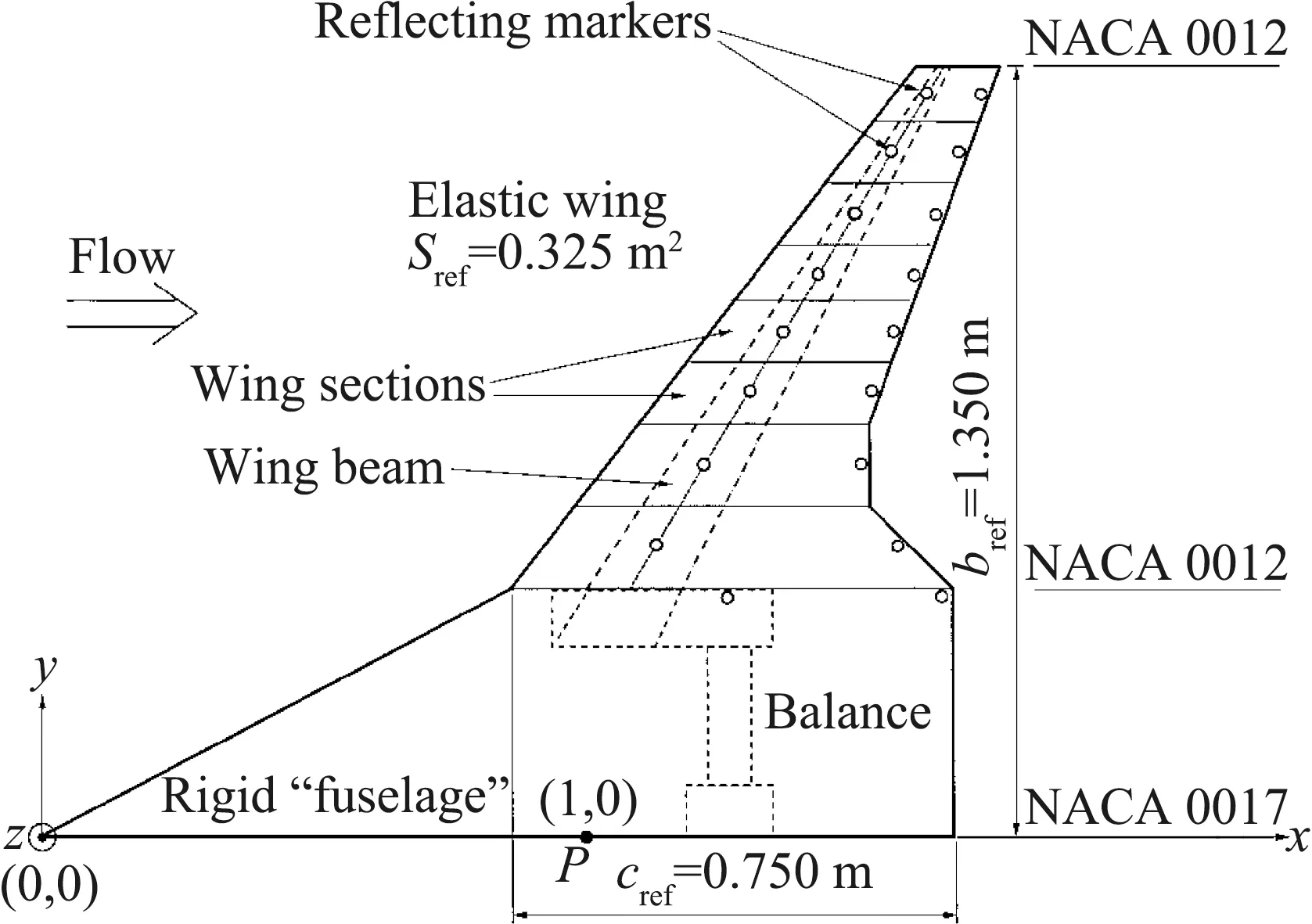

国外在静气动弹性试验模型设计领域开展了大量的方法研究和工程实践。早在1990年,French等[7]提出了一种利用优化策略对试验模型刚度进行设计的方法,进而将刚度设计问题转化为一个约束优化问题。此方法也逐渐成为静气动弹性试验模型设计的主要手段。后来French和Eastep[8]又提出了一种匹配方法,主要是通过在不同位置加配重的方式使试验模型同时满足刚度相似和动力学相似。随着复合材料的推广,气动弹性剪裁成为静气动弹性试验模型设计的重要手段[9]。2002年Carlson等[10]采用气弹剪裁方法设计了一个翼身融合布局半翼展模型(如图1所),模型内部采用复合材料翼梁提供刚度,外部通过夹持在翼梁上的刚性翼面保持气动外形。

图1 BWB风洞模型[10]Fig.1 BWB wind-tunnel model[10]

模型设计方法逐步发展成熟,并逐步应用于复杂构型和实际工程问题。2005年Heeg等[11]介绍了主动气动弹性机翼风洞试验,该模型在F/A-18A的基础上降低了机翼的刚度,并增加了操纵面控制通道。2014和2015年Precup[12-13]分别介绍了连续变弯度后缘襟翼(Variable Camber Continuous Trailing Edge Flap,VCCTEF)构型两个阶段静气动弹性模型的设计和试验结果,第一阶段为干净构型+外翼段VCCTEF系统,第二阶段为起降构型(包括前缘缝翼、内翼段富勒襟翼)+外翼段VCCTEF系统。

国内针对刚度相似模型的设计研究开始于20世纪70年代,对歼7、歼12和轰6等型号开展了相应的静气动弹性试验模型设计,模型结构大多采用铝合金变厚度板模拟刚度,木材等填充维形。但是当时受到多种因素限制,模型刚度模拟不是很准确[14]。2000年左右,中俄合作K-1预研课题,沈阳飞机设计所设计了一套K-1小展弦比高速静气动弹性模型[14](如图2所示),郑刚[15]总结了静气动弹性模型设计和风洞试验等相关工作当时代表了国内最高的设计水平。

图2 K-1静气动弹性试验模型[14]Fig.2 Static aeroelastic test model K-1[14]

随后优化方法在国内静气动弹性模型设计中得到推广。2011年钱卫等[16]发展了一种静气动弹性模型低速风洞试验方法,并对某大展弦比机翼,设计、制作了弹性结构相似的缩比模型。2013年寇西平[14]将该方法进一步工程化,基于多学科优化平台Isight和结构分析软件NASTRAN构建了静气动弹性模型结构优化设计流程,并研制了某大展弦比机翼高速静弹性模型(如图3所示),2015年杨贤文等[17]在FL-26风洞对该模型开展了试验研究。国内静气动弹性试验模型设计由低速发展到高速,由小展弦比K-1发展到大展弦比机翼,设计水平迅速提升,方法也在不断发展中。

随着3D打印等快速成型技术的发展,气动弹性风洞试验模型的设计和制造面临着革命性的改变。2014年王超等[18]提出了一种基于立体光固化快速成型、面向高速风洞的大展弦比机翼静弹性模型研制方法。与传统静弹性模型研制过程相比,具有研制周期短、成本低而且不存在因填充物带来附加刚度的显著优势,但是模型强度仍然无法与传统加工方法相媲美,仍需要进一步探索和研究。

图3 某大展弦比机翼高速静气动弹性试验模型[14]Fig.3 High-speed static aeroelastic test model of high-aspect-ratio wing[14]

图4 静弹性模型结构[18]Fig.4 Structure of the static aeroelastic model[18]

1.2 形变和载荷测量

非接触光学技术由于使用便捷、精度高等优势,已广泛地应用于气动弹性风洞试验。

形变测量常用的方法有三种[19]:(1) 视频模型变形测量技术(Video Model Deformation,VMD);(2) 莫尔条纹干涉测量技术(Projection Moire Interferometry,PMI);(3) OptotrakTMRH2020系统。

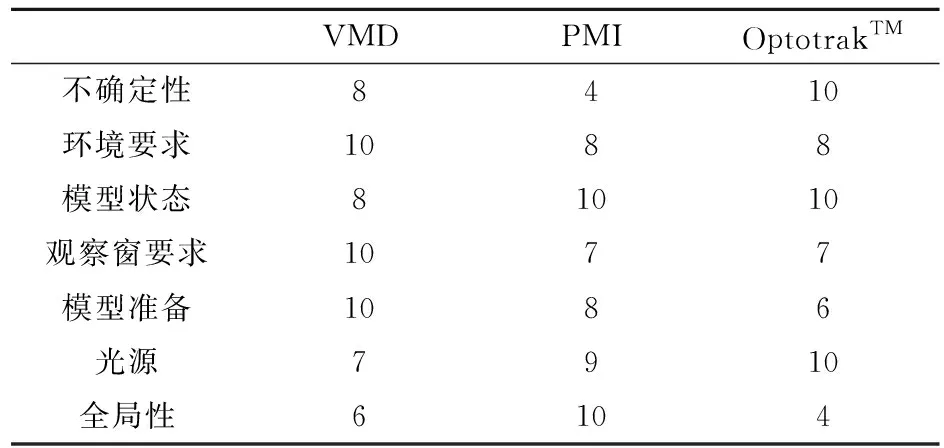

NASA兰利中心Burner等[19]从不确定性、环境要求、校正、光源需求、使用限制、成熟度等方面对上述三种光学形变测量方法进行了对比分析,结果如表1所示,10分代表最优。由表可见,一种方法很难适用于所有的问题。例如PMI方法精度最低,但是具有最高的全局性采集能力。因此在试验前有必要根据实际情况和成本选取合适的方法。

表1 三种光学形变测量方法对比[19]Table1 Relative comparison of video photogrammetry (VMD),projection moire interferometry (PMI), and OptotrakTM

国内试验单位通过自主研发或技术引进已经具备上述三种测量手段,尤其是视频测量方法得到了广泛地发展和应用。张孝棣等[20]从2004年开始了视频测量技术研究,模型角度的视频测量精度可达0.01°,准度可达0.015°。2011年张征宇等[21-22]针对高噪声(130dB左右)振动环境,建立了高精度的模型位移测量系统,动态测量误差大幅下降。

载荷测量也是静气动弹性试验的一项重要内容,以前主要采用测压管进行测量。但是,郑刚[15]指出,安排了测压管后,弹性模型的结构刚度分布模拟可能遭到破坏。国外很早就提出了压力敏感漆(Pressure Sensitive Paint,PSP)技术,如图5所示,在模型表面喷涂PSP涂层,利用氧分子对涂层中探针分子的荧光猝灭效应,测定涂层荧光强度或寿命与压力之间的关系,进而获得模型当地压力。该方法是一种非接触式测量方法,无需破坏模型,而且测量结果空间分辨率高。自20世纪90年代以来,PSP方法在高速风洞的应用已逐渐成熟,已成功应用于大量的风洞试验研究中。

(a) 测量系统

(b) 测量原理

衷洪杰等在高速风洞中发展了双分量PSP的非接触式模型全表面压力测量系统。利用8套光源及成像子系统,通过多视角同步测量,不仅可以得到模型全表面压力分布信息,而且精准度高,PSP测量结果与测压孔对比,均方根误差小于500 Pa。图6为FL-3风洞开展的DLR-F4模型全表面压力测量结果。

采用光学手段进行弹性变形和气动载荷一体化测量是静气动弹性风洞试验的发展趋势。2004年Liu等[23]介绍了基于VMD、PSP和其他手段的一体化测量技术,2011年进一步推广到动态非定常变形和载荷一体化测量[24]。国内航空工业气动院已实现VMD/PSP一体化测量技术,2015年张建刚等[25]在FL-3风洞对大展弦比后掠机翼开展静气动弹试验研究,采用PSP和VMD技术对试验模型的气动载荷和弹性变形进行同步测量(如图7所示),结果表明理论分析和试验吻合较好。

图7 FL-3试验现场[25]Fig.7 Locale of wind tunnel test in FL-3[25]

2 颤振试验技术

颤振是一种具有破坏性的气动弹性动不稳定性现象,国内外飞行器动强度规范中对飞行器颤振特性提出了明确的规定,要求飞行器在整个飞行包线范围内留有至少15%的速度裕量,以及最低0.03的阻尼裕量[5]。

风洞试验是飞行器颤振设计研究的主要方法和手段。以下对国内外颤振试验模型设计、支撑设计和信号处理方面开展的研究进行归纳总结。

2.1 颤振试验模型设计

颤振试验模型通常由承力骨架外加维形蒙皮组成。通过对原始模型进行缩比简化,然后按照人工经验或者结构优化得到缩比颤振试验模型。

国外在颤振试验模型设计方面有丰富的经验。美国在1974年就研发了B-52颤振抑制试验模型,该模型由铝合金骨架机身和翼梁提供模型刚度,并通过弹性分段蒙皮提供准确的气动轮廓[26]。2015年桁架支撑机翼(Truss-Braced Wing,TBW)颤振试验模型仍然采用类似的设计思路[27],如图8所示。该设计方法经过数十年的发展已相当成熟,配合传统的制造加工工艺,已为型号颤振设计和分析做出巨大贡献。

图8 TDT风洞中安装的TBW试验模型[27]Fig.8 TBW test model installed in the TDT wind tunnel[27]

随着主动控制技术的不断发展,利用舵面偏转或压电控制等手段改善飞行器气动弹性性能成为研究热点,在试验模型设计过程中也需要考虑控制系统的布置。2008年Bartley-Cho等[28]介绍了诺斯罗普-格鲁门传感器飞机气动弹性主动控制试验模型的设计过程,模型主体结构仍然采用翼盒形式,配备了5个控制面,设计结果如图9所示。2011年Scott等[29]介绍了波音传感器飞机主动控制试验模型的设计和制作,模型更是配备了14个主动控制面以及80个数据流通道。上述模型都在TDT风洞开展了试验研究,结果表明主动控制系统对飞行器性能的提升十分显著。由此可见,美国各大飞机公司在带控复杂构型颤振模型设计以及气动弹性主动控制等方面开展了大量的研究工作,为飞行器气动弹性主动控制设计和验证提供了技术手段。

图9 HiLDA试验模型[28]Fig.9 HiLDA test model[28]

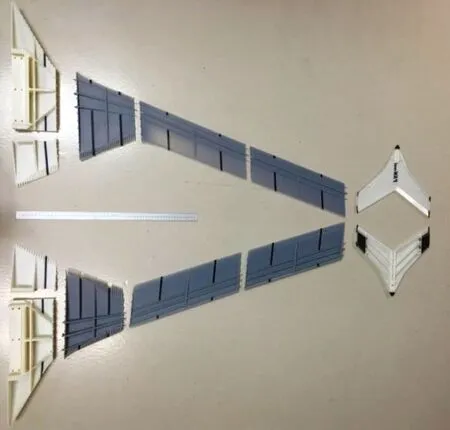

随着3D打印等新型制造技术的发展,颤振模型设计和制作方法也出现了革命性的变化。2017年Pankonien等[30]利用3D打印技术制造低速颤振试验模型,并应用于X-56A飞机试验模型制作,如图10所示。地面模态试验和风洞试验证明了方法的可行性。虽然该方法目前仅初步应用于低速简单构型颤振试验模型制造,但是在可见的未来,结合拓扑优化和虚拟制造等手段,该方法在复杂构型颤振模型设计中将会大放异彩。

图10 X-56A试验模型3D打印的所有部件[30]Fig.10 All printed parts of X-56A test model as fabricated[30]

国内在20世纪六七十年代在歼8飞机研制过程中,管德院士就开展了颤振试验模型的设计以及风洞试验,并总结了相关的设计和试验方法[31]。

2004年郝红武[32]、2006年刘兵山等[33]根据相似理论,建立低速颤振试验模型优化设计方法,提高了模型设计效率。曾东等[34]利用该方法完成了金属结构到复合材料结构的等代设计,并通过地面试验验证了该方法的合理性和可行性。2006年吕斌等[35]进一步提升该方法,将颤振模型优化问题分为集中质量优化和刚度优化,设计结果与真实机翼缩比颤振速度误差在5%以内。2010年杨睿等[36]针对拓扑优化方法只能得到不规则孔洞而无法满足模型相似要求的难题,提出了一种含规则几何约束的结构拓扑优化方法。但是,上述研究都是针对机翼等简单构型,缺乏在全机构型中的拓展应用。

针对某型民用客机颤振适航符合性验证需求,2013年梁技[37]等研制了全机低速颤振试验模型,如图11所示,试验结果表明该型飞机在正常情况、结构破损情况和结冰情况下均满足气弹设计要求,并具有合适的颤振裕度。2014年孙亚军等[38]为了研究该型飞机超临界机翼跨声速颤振特性,根据真实飞机机翼的结构动力学特点和气动外形特点设计了跨声速风洞颤振试验模型,采用“金属梁+复合材料维形”的梁架式结构。

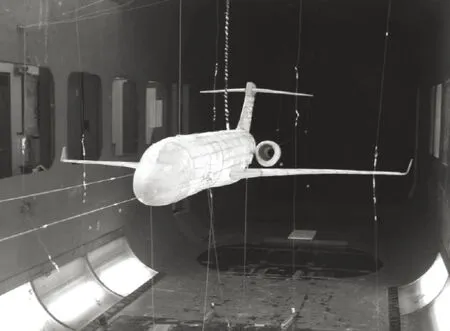

针对军用飞机的颤振特点和试验需求,2010年钱卫等[39]采用结构动力学相似方法,设计了一套气动外形、刚度分布和质量分布相似的颤振试验模型,并在FL-26风洞开展了全模颤振试验[40](如图12所示),证明了设计方法的合理性。综上,在型号研制需求的驱动下,国内已初步掌握了全机动力学相似模型的设计和制造技术,并在型号研制中得到应用,但是由于风洞尺寸、试验手段和设计能力等方面不足,距国外先进水平还有较大差距。

图11 低速颤振模型风洞试验方案[37]Fig.11 Low speed flutter model wind tunnel test plan[37]

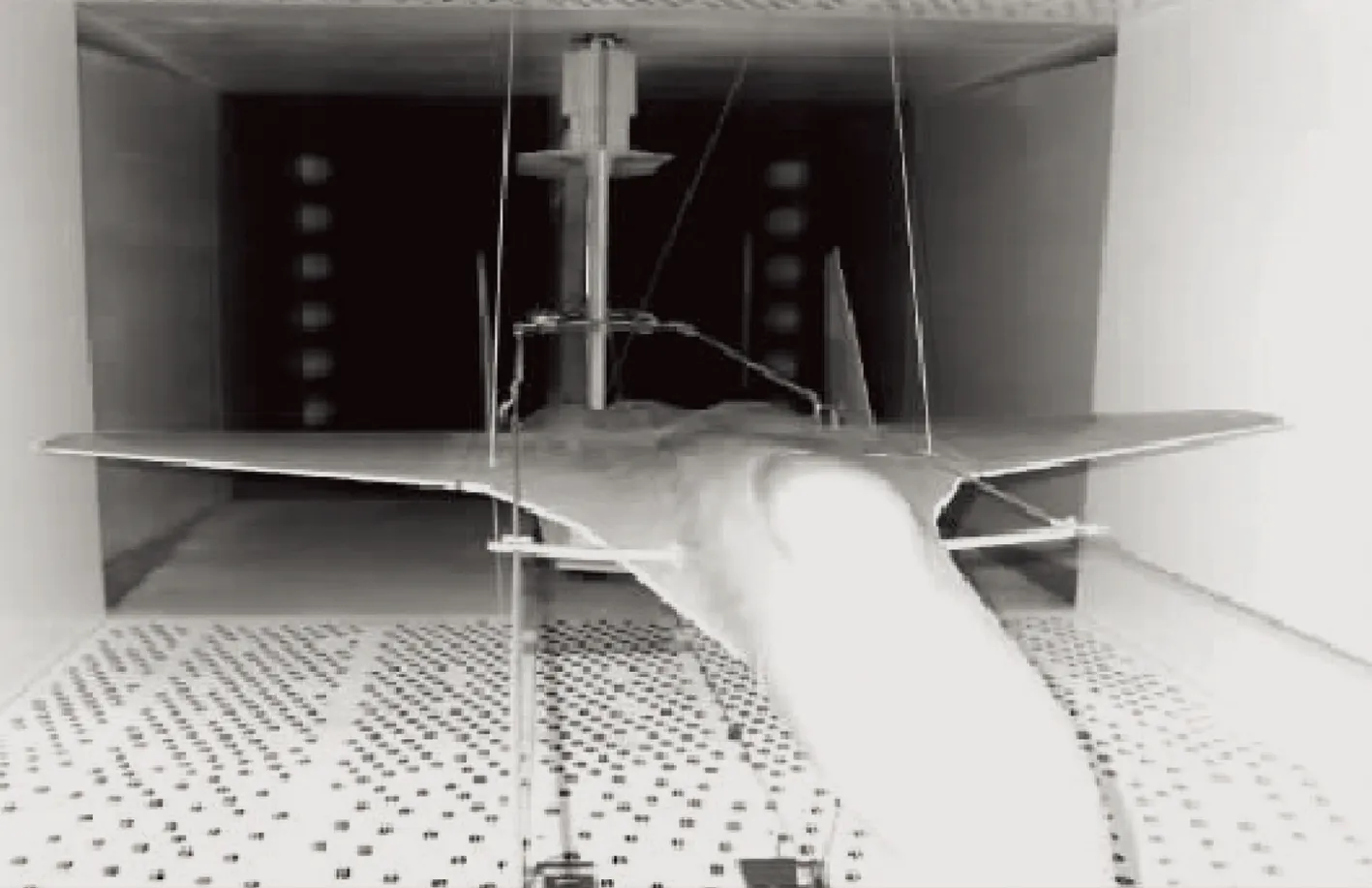

图12 悬挂在风洞中的全机模型[40]Fig.12 Cable-supported full model in wind tunnel[40]

2.2 颤振试验信号处理

颤振试验信号处理包括:(1) 信号预处理。由于采样信号品质较差,需要对获得的数据进行预处理,主要包括去零偏、去趋势项、滤波、加窗处理等,其中信号滤波是关键技术。(2) 亚临界响应分析。对预处理后的试验信号进行参数(模态阻尼或其他稳定性参数)辨识,获得参数随来流速度(速压)的变化趋势,并通过外插获得颤振边界。

近年来,基于时频分析的小波变换由于具有良好的时、频分辨能力以及带通滤波性质被广泛应用于颤振试验信号处理。1998年Brenner和Lind[41]将小波变换应用到F/A-18大迎角验证机气动伺服弹性飞行试验中,图13是在副翼扫频激励下的5~20 Hz纵向加速度反馈信号滤波前后的频谱对比,结果表明,小波滤波方法在提高颤振试验信号信噪比方面具有显著优势。

(a) Orignial (b) Filtered

亚临界响应分析方法是颤振风洞试验的关键技术之一,阻尼外推法是目前工程界使用最为普遍的一种方法。识别阻尼的方法主要有Prony方法、矩阵束方法、随机子空间方法、特征系统实现方法等。但是,由于颤振风洞试验的复杂性、采样信号质量较低等因素的影响,识别的阻尼具有很大的分散性。为了提高阻尼识别精度,1973年Cole[42]将随机衰减法应用于颤振试验,利用滤波后的随机衰减信号获得模态阻尼。该方法可以提高阻尼预测精度,然而仅适用于结构模态数等于1的情况。1977年Hammond和Doggett[43]将moving-block技术和随机衰减法结合,解决了这一问题。但是对于突发型颤振,阻尼和速压呈现高度非线性关系,导致阻尼外推法在远离颤振临界点时,无法准确预测颤振边界,而在接近颤振点的风洞试验存在较大风险。

针对这一问题,研究人员利用系统稳定性理论建立随来流速压(或速度)变化更平缓的模态稳定性参数,提高颤振边界预测精度。1964年Zimmerman等[44]提出了一种颤振裕度法,基于经典的弯-扭两自由度结构运动方程,利用Routh判据建立颤振裕度。由于颤振裕度法对阻尼的敏感程度小于对频率的敏感程度,而频率的识别精度相比阻尼要高,因此该方法可以显著地提高颤振预测的精度。但是该方法仅适用于两自由度系统,Price和Lee[45]、Lind[46]改进了该方法并将之推广到多自由度系统,结果并不理想。

NASA兰利中心Stanford在大量的风洞试验中发现颤振试验信号的谱峰值和来流速压存在一定的关系。1975年Foughner[47]在此基础上提出了Peak-Hold方法,通过建立Peak-Hold谱峰值的倒数和速压之间的关系,外插获得颤振边界。Doggett[48]将Peak-Hold方法应用于小展弦比三角翼模型颤振试验亚临界响应分析中,表现出较高的精准度和可靠性,该方法也逐渐成为NASA兰利中心TDT风洞颤振试验信号处理的标准方法之一。

1985年日本国家航天实验室Matsuzaki和Ando[49]在1 m暂冲式风洞对铝合金平板后掠机翼开展了颤振试验研究,采用自回归滑动平均(Auto-Regressive Moving Average,ARMA)构造亚临界响应分析方法对颤振边界进行预测。结果表明:阶梯变速压方法得到的颤振边界与真实结果相差仅6.2%,证明ARMA方法的可靠性;但是,在连续变速压颤振试验过程中,当来流速压距颤振边界较远时,颤振稳定性参数的离散度很大。2001年Torii和Matsuzaki[50]改进了上述方法,采用最大似然估计方法实时更新ARMA模型参数,进而获得更加准确的颤振稳定性参数,仅用了不到5 s就获得了颤振边界,大幅提高了试验效率。

Ruhlin等[51]在NASA兰利中心TDT风洞中开展了根部固支后掠机翼颤振试验,对四种亚临界响应分析方法(随机衰减法、功率谱密度法、互功率谱方法和Peak-Hold方法)进行了评估。试验结果表明:相比而言,Peak-Hold方法和互功率谱方法能够得到可靠的结果,并适合于在线处理。

美国仍在持续开展颤振试验信号处理方法研究。2009年NASA资助ZONA公司开发一套基于参数变化估计方法的在线颤振预测工具[52],集成多种参数识别技术来估计风洞试验过程中物理模态的阻尼和频率,包括Zimmerman-Weissenburger颤振裕度、阻尼趋势外插等传统方法以及μ分析先进手段等,为试验提供在线处理能力。工作重点是方法的工程实用化,理论上没有什么创新和突破。

国内在颤振信号处理和亚临界响应分析方法等方面开展的研究较少,而且高校的理论研究与风洞试验单位的工程实践并没有良好地统一,也没有形成系统的、工程可用的研究成果。

高校的理论研究大多通过仿真信号或低速风洞试验信号进行验证,由于复杂性和处理难度,针对高速风洞颤振试验信号处理方面缺乏深入研究。例如,2005年唐炜和史忠科[53]引入梯度倒数加权滤波器对数据进行预处理,通过仿真信号证明该方法的有效性。2005年宋叔飚和裴承鸣[54]针对连续变速压颤振试验信号的非平稳特点及在线分析需求,提出了一种递推时频分析方法。2007年宋叔飚和裴承鸣[55]又基于非平稳信号处理理论,融合多种结构阻尼和稳定性分析方法,建立了实时颤振边界预测系统,对Lyapunov判据和Jury判据在低速风洞试验进行验证分析。2013年廖振洋等[56]针对颤振试验数据模态密集及非平稳现象严重等特点,提出了一种改进的希尔伯特黄变换算法,通过频移降低模态混叠程度。谭博等[57]于2014年提出一种基于基函数分解的连续变速压颤振边界预测方法,可满足颤振试验信号的在线处理需求,得到颤振边界随时间变化的预测趋势。

另一方面,风洞试验单位大多采用国外已有的成熟方法。例如,2013年郭洪涛等[58]在0.6 m×0.6 m风洞开展了连续变速压颤振试验研究,试验信号采用Butterworth IIR数字滤波器进行滤波,并通过Fourier变换获得颤振信号自回归函数的功率谱密度,最后基于Peak-Hold方法进行颤振边界预测。2015年郭洪涛等[59]又在FL-26风洞对上述方法进行了一定的改进,并采用大展弦比超临界机翼颤振试验进行验证。2015年季辰等[60]针对平板翼进行了高超声速风洞颤振试验,采用随机子空间辨识结构模态参数,通过Zimmerman-Weissenburger方法预测颤振临界动压。

2.3 颤振试验模型支撑方法

颤振试验相比传统常规测力、测压试验,对试验模型的支撑提出了更多、更苛刻的要求。相对常规测力、测压风洞试验,颤振试验则需要额外考虑支撑对试验模型结构动力学特性的影响。

NASA兰利中心TDT风洞作为气动弹性试验专用风洞,具备多种试验模型支撑方法[61],包括:多种支杆支撑、多种侧壁支撑、一个转窗(位于风洞地板上)、一个双索悬浮支撑、一台直升机试验设备、一台倾转旋翼试验设备、以及一些自定义支撑系统。支撑系统内部还有一些特殊的设备,例如侧壁转窗可以通过电机或者液压高频率运动,被称作振荡转窗(Oscillating Turntable, OTT),如图14所示。

图14 TDT风洞中模型支撑系统和特殊的设备[61]Fig.14 TDT model mount systems and unique models[61]

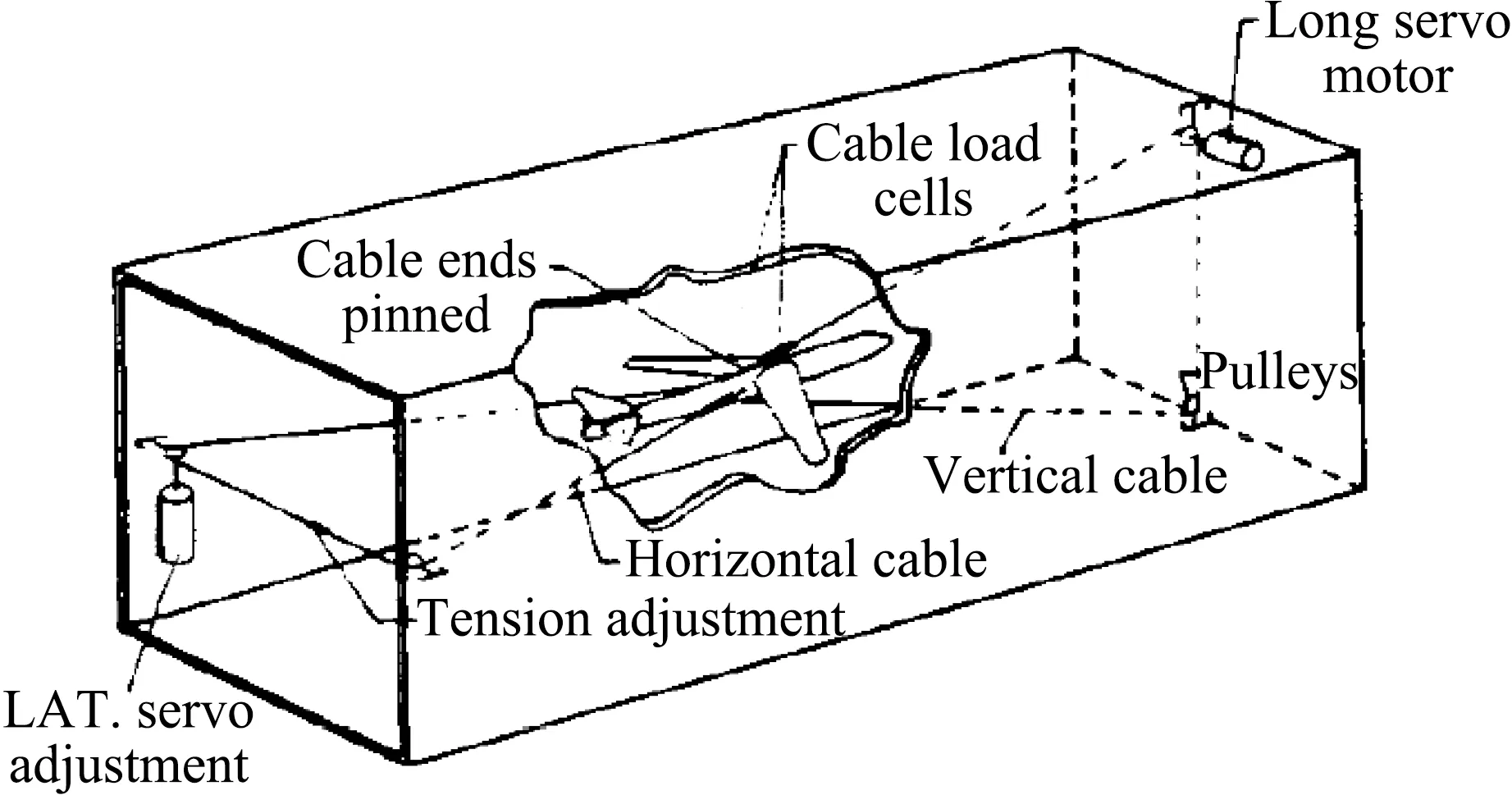

Cole等[62]详细介绍了TDT风洞中双索悬浮支撑系统的发展历程。20世纪60年代刚建成的双索系统仅由前方的竖直钢索和后方的水平钢索组成,通过滑轮与风洞洞体相连。为了满足静不稳定飞行器的颤振试验需求,双索系统中增加了一套主动钢索张紧系统,通过控制回路和伺服电机主动改变钢索的张力,使试验模型保持稳定,如图15所示。在20世纪70年代初期,在双索系统的基础上增加了一些额外的钢索(称作“缓冲系统”),主要作用是在低速压试验时为模型提供额外的升力,还能够在模型发生颤振时通过人工操纵使钢索张紧保护模型。该系统广泛应用于战斗机和运输机等布局飞行器全机颤振试验中,对试验模型的结构动力学特性影响较小,表现出很高的可靠性和准确性,已成为全机颤振试验的标准方法之一。

图15 双索支撑中主动钢索系统的示意图[62]Fig.15 Schematic of a cable-mounted model on the active cable-mount system[62]

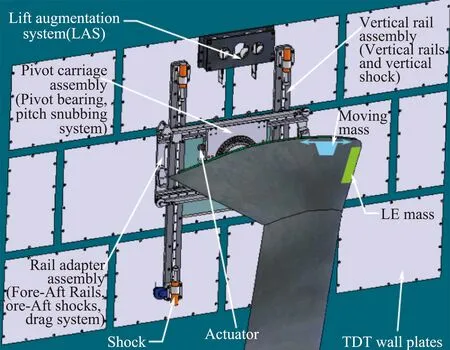

在气动效率提升(Aerodynamic Efficiency Improvement, AEI)项目中,NASA兰利中心研究人员在自由沉浮/俯仰半模支撑方式的基础上,重新设计了一套支撑装置,额外提供前后方向的自由度(如图16所示),进一步提高试验结果的准确性,在传感器飞机阵风载荷减缓和主动颤振抑制等试验中得到应用[31]。综上可见,在不同类型飞行器颤振试验需求下,美国TDT相关研究人员具备了丰富的支撑设计方法,并能够根据实际问题建立适当的支撑方法,为颤振试验的顺利完成奠定基础。

图16 沉浮、俯仰、前后移动三自由度支撑系统[31]Fig.16 Three degree-of-freedom mount system[31]

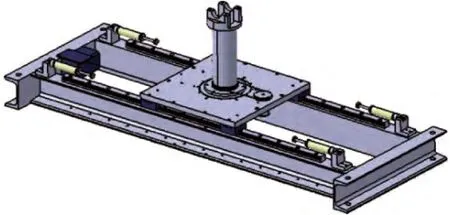

俄罗斯TsAGI在T-128风洞研发了一套悬浮支撑系统(Floating Suspension System, FSS),如图17。2004年通过与TsAGI合作,在2.4m跨声速风洞FL-26也开发了一套类似的系统。经过十年的发展,国内具备了进行跨声速全模颤振试验的能力[63]。2017年杨兴华等[64]介绍了FL-26 FSS系统的国产化改造,结果表明改造后的系统运行顺畅,能有效地控制颤振模型的姿态,并成功应用于某型号飞机全模颤振风洞试验。相比TDT双索系统而言,该系统无法适用于静不稳定飞行器,很多型号的军用战斗机都需要经过配重处理方能开展试验。

图17 悬浮支撑系统原理图[63]Fig.17 Principle of floating suspension system[63]

2017年杨俊斌等[65]针对飞翼布局刚弹耦合特点,在风洞试验中研发了图18所示的支撑系统,为试验模型提供沉浮和俯仰两方向的自由度,上下配备了弹簧缓冲系统保护试验装置和模型,与TDT半模自由沉浮/俯仰系统比较类似。

图18 沉浮和俯仰两自由度支撑系统[65]Fig.18 Two degree of freedom mount system[65]

航空工业气动院FL-62风洞(2.4 m×2.4 m)是我国第一座大型连续式跨声速风洞,该风洞在二期建设中规划了专用的颤振试验段,并配备了丰富的支撑形式,包括全模单支杆自由沉浮/俯仰支撑、半模自由沉浮/俯仰支撑、全模悬浮支撑、转窗支撑(放置于试验段上壁板)等,可以为颤振问题提供试验支撑条件。

3 阵风试验技术

现代大型民用客机、军用运输机、高空长航时无人机由于机翼展弦比大、结构柔性强等特征,对阵风响应更加敏感,阵风载荷经常成为飞行载荷最严重的情况。2016年伊尔-18型客机在雅库特着陆时遭受强阵风,剧烈的颠簸及硬着陆冲击造成16人重伤,机体结构遭到严重损坏。

采用阵风载荷减缓主动控制技术成为降低飞机阵风载荷、提高飞机性能的重要手段。Boeing787和A350XWB等先进大型民用客机采用了阵风载荷主动控制技术,提高了飞机的性能和市场竞争力。B-2飞机的布局特点使其俯仰自由度接近中立稳定,导致飞机对阵风响应极为敏感,利用主动控制可实现增稳和阵风减缓等能力。B-52E轰炸机、C-5A运输机都曾在TDT风洞开展过阵风载荷减缓试验研究。

3.1 阵风发生装置

在飞机阵风载荷预测和阵风载荷减缓试验需求的驱动下,国外大型低速风洞阵风试验技术得到了较快的发展。从20世纪60年代开始,出现了各种形式的阵风发生装置。

早期阵风发生装置较为多样。Kobayakawa等采用通过射流方式模拟阵风流场,利用固定在洞壁上的旋转圆柱产生振荡流场。Mai等在DLR跨声速风洞中采用振荡叶片进行阵风试验。Tang等采用固定机翼和尾缘处的旋转圆柱组成阵风发生装置。

经过数十年的技术发展和积累,目前国外生产型风洞中最具代表性的阵风发生器包括以下三类:(1) 摆动叶片式阵风发生器(T-104风洞为代表);(2) 振荡机翼式阵风发生器(TDT风洞为代表);(3) 尾缘吹气式阵风发生器(TWT风洞为代表)。

俄罗斯中央空气流体动力研究院(简称TsAGI)T-104低速风洞[66]在圆形喷管出口配置两个摆动叶片,产生简谐离散阵风,可在开口试验段进行阵风试验,如图21所示。

图21 T-104风洞摆动叶片式阵风发生器[66]Fig.21 Oscillating vane type gust generator in T-104 wind tunnel[66]

美国TDT风洞在试验段上游安装了4个振荡机翼[67](图22),振荡机翼以简谐方式运动,后方的尾流模拟阵风,振荡频率0~20 Hz,振幅-12°~12°。

图22 TDT风洞振荡机翼式阵风发生器[67]Fig.22 Oscillating wing type gust generator in TDT wind tunnel[67]

第三种尾缘吹气式阵风发生器[68]出现于英国皇家学会(Associate of the Royal Academy,ARA)TWT风洞(如图23所示)。该阵风发生器由两个机翼组成,每个机翼内部布置900个电磁阀,每18个阀门一组,产生离散阵风频率范围为10~250 Hz,阵风最大折合迎角3°,最大试验马赫数0.8,目前已经完成概念验证试验。

相比而言,国内相关研究起步较晚,阵风发生器集中在低速风洞,形式基本都是摆动叶片式。2009年北航气弹研究室在中国航天空气动力研究院FD-09低速风洞(3 m×3 m)研发了摆动叶片式阵风发生器[69](如图24所示),已具备一定的阵风试验能力[70]。但是阵风指标(侧向阵风扰动速度幅值1 m/s、频率2~6 Hz)相比较低,多用于理论研究。

图23 TWT风洞尾缘吹气式阵风发生器[68]Fig.23 Trailing-edge blowing type gust generator in TWT wind tunnel[68]

CARDC低速所梁鉴等[71]于2007~2009年在FL-12风洞研制了横向和纵向两套阵风发生器。金华等[72]又于2010年在8 m量级低速风洞FL-13设计、加工了一套阵风响应试验装置(如图25所示)。研制的阵风试验装置实现了在来流40 m/s的风速范围内按正弦规律变化产生阵风,模型中心处最大阵风幅值达到9 m/s。但是,由于存在振动问题限制了性能,仍在不断改进发展中。

图24 FD-09风洞阵风发生器[70]Fig.24 Gust generator in FD-09 wind tunnel[70]

图25 FL-13风洞阵风发生器[72]Fig.25 Gust generator in FL-13 wind tunnel[72]

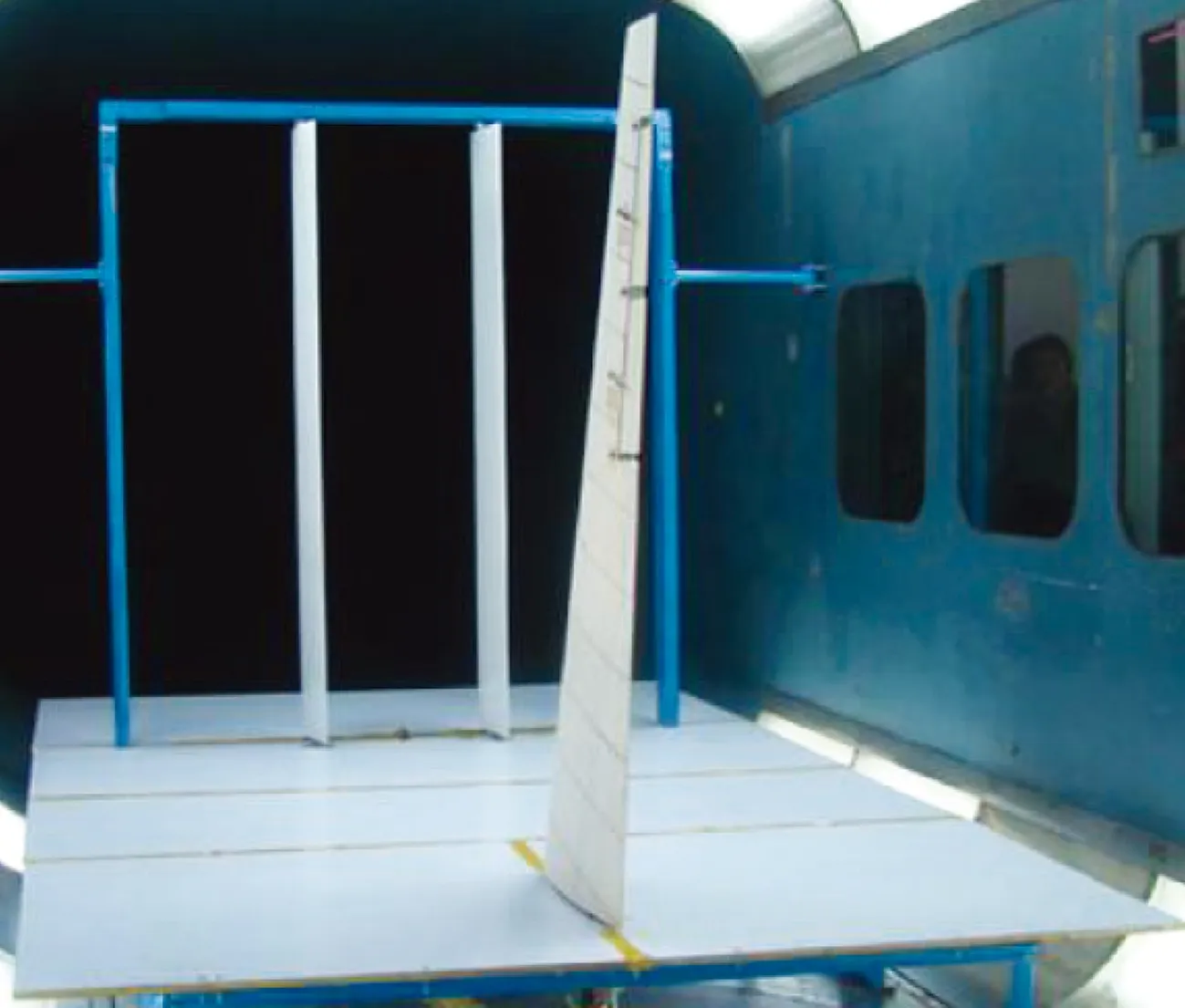

2016至2017年航空工业气动院在FL-5风洞(Φ1.5 m)开展阵风发生器设计、加工和流场校测研究(如图26所示),为4 m和8 m量级风洞(FL-51和FL-10风洞)的阵风发生器研制提供技术积累。目前,气动院正在进行FL-10大型低速风洞(8 m)阵风发生器的设计工作。采用多电机同步驱动或液压摆动缸驱动等形式降低试验装置的振动问题,提升性能指标和试验范围。

图26 FL-5风洞阵风发生器Fig.26 Gust generator in FL-5 wind tunnel

3.2 阵风载荷主动控制试验研究

自20世纪60年代以来,随着主动控制技术和数值建模方法的发展,阵风载荷主动控制成为飞行器设计领域的一大热点,并开展了大量的试验研究。

20世纪70至90年代,美国、日本、欧洲等针对弹性飞机阵风减缓开展了大量的试验研究,探索最优的控制系统布局方案和控制律设计,进而为工程实际应用打下良好基础。

20世纪70年代初,美国空军飞行动力学实验室启动了B-52E随控布局飞行器飞行试验计划,前期主要利用风洞试验探索主动颤振抑制和乘坐品质提升,最后通过飞行试验进行综合验证,试验模型如图27所示。本次研究的重要意义在于,动力学缩比模型主动控制风洞试验中得到的规律和结果在真实飞机颤振抑制和阵风减缓中仍然有效,因此风洞试验在气动弹性主动控制技术发展和应用中占有重要地位。

21世纪初,美国空军启动了规模宏大的“传感器飞机”计划,任务指标非常苛刻,传统布局和技术无法满足指标要求。波音和诺斯罗普-格鲁门分别提出了联结翼布局和飞翼布局方案,并采用阵风减缓提高飞行性能和任务性能。控制面和传感器配置更加复杂,波音的联结翼布局试验模型甚至采用14个控制面和80个传感器通道。试验结果表明采用主动控制技术后能够显著降低飞机结构重量,从而显著提升飞机的久航能力。

针对跨声速阵风减缓,2010年左右NASA兰利中心Silva等[74]开展了半展长超声速运输机(Semi-Span Super-Sonic Transport, S4T)气动伺服弹性研究计划。图28为S4T试验模型在TDT风洞中的安装情况。第一阶段的风洞试验主要测试阵风载荷减缓控制和提高乘坐品质两方面,但是从风洞试验结果来看,控制律的实际效果并不理想,主要原因是对跨声速空气动力非线性的估计不足。

在阵风载荷减缓风洞试验方面,国内开展的工作比较有限,主要是一些探索性的初步研究工作,试验模型主要是弹性机翼部件或半翼展模型,风速范围仅限于不可压。大部分公开的研究成果都是北航气弹研究室完成的,例如陈磊等[75]于2009年在FD-09风洞开展的某大展弦比多控制面弹性机翼阵风减缓试验(如图24所示),戴玉婷等[76]开展的半翼展常规布局民用飞机阵风减缓试验(如图29所示),杨俊斌等[68]开展的飞翼布局飞机等构型的阵风载荷减缓试验(如图30所示)。

图28 S4T试验模型安装图示[74]Fig.28 Model instrumentation layout[74]

图30 半翼展飞翼布局阵风减缓试验模型[68]Fig.30 GLA test model of half span flying wing[68]

4 总结与展望

风洞试验在飞行器气动弹性设计、分析和校核中具有重要的工程意义。国外(尤其是美国)极为重视该领域的基础研究,并建立了完整的试验研究体系。风洞试验在解决型号气动弹性问题、探索先进气动弹性技术、验证数值计算方法等方面做出了巨大贡献。

相比而言,国内气动弹性试验技术与国外仍存在较大差距,主要体现在以下几点:(1) 风洞条件的制约。例如风洞尺寸问题,国内跨声速风洞尺寸较小,目前在用的最大口径仅是2.4 m×2.4 m(FL-26),导致模型缩比较大,结构动力学缩比模型设计困难甚至根本无法制作,严重制约了我国气动弹性试验的发展。(2) 试验体系不完善。以模型支撑为例,美国TDT风洞具备十多种支撑方式,国内大部分风洞仅具有一两种支撑方式。(3) 技术发展缺乏系统性。例如颤振试验信号处理,国内基本都是拿来主义,缺乏深入的系统性研究。

但是,气动弹性问题及其试验技术正受到越来越多的重视,在预研课题方面呈现不断增加的趋势。我们可以借鉴美国的研究体系,结合飞行器研制,由主机所和相关专业研究所等组成联合攻关团队,有针对性地逐步开展基础研究、应用研究和型号验证。从目前飞行器气动弹性风洞试验技术研究现状来看,以下几个方面是未来发展的重要趋势:

(1) 高精度试验模型快速设计和制造技术。利用先进的结构拓扑优化和增材制造技术,大幅降低气动弹性试验模型设计、制造难度和成本,并缩短周期。但是,目前增材制造结构尚不具备金属加工件的强度和刚度特性,无法完全取代传统金属模型,尤其是针对跨声速工况。在满足增材制造约束下,如何更好地利用结构拓扑优化手段获得满足结构动力学缩比相似的试验模型是未来的研究重点。

(2) 试验模型支撑方法研究。针对不同的气动弹性试验需求,需要根据试验目的和弹性模型特征研制与之相匹配的支撑方式,并可根据实际情况进行调整。例如,考虑沉浮和俯仰自由度的全模型颤振试验可采用单支杆支撑,目前国内尚不具备;不考虑刚体自由度影响的全模型颤振试验可采用悬浮支撑,可以避免固定支撑对试验模型结构动力学特性的影响,前提条件是保证刚体频率低于最低阶弹性频率的1/3,然而目前国内FSS系统尚无法适用于静不稳定飞行器。因此,国内急需建设相关的气动弹性试验支撑系统,并形成具备根据试验目的和模型的特殊要求开展针对性支撑设计的能力。

(4) 颤振试验信号高精度在线处理技术。颤振试验过程中采集的大量动态信号数据品质较低,而高效率、高精度的在线处理方法尚不具备,往往需要进行事后处理,不仅降低了试验效率,而且容易导致模型在试验过程中遭到破坏。针对这一问题,未来急需的研究重点在于:一方面需要利用先进滤波方法提高数据的信噪比,根据风洞的背景噪声特征建立针对性的滤波方法,为颤振边界预测提供高质量的数据输入;另一方面急需发展高鲁棒性亚临界响应分析方法,提高抗噪能力,提升风洞试验过程中颤振边界预测的准确性。

(5) 气动弹性主动控制风洞试验技术。气动弹性主动控制作为未来飞行器的颠覆性技术之一,一直受到广泛重视。在若干计划的资助下,美国针对军用/民用飞行器、常规/非常规布局飞行器等气动弹性主动控制开展了大量研究,也进行了风洞试验和飞行试验对比验证。但是,国内尚未将气动弹性融入整个飞行器设计流程中,针对主动控制技术也仅停留在理论性的初步研究中。因此,急需建立气动弹性主动控制风洞试验能力,稳步提升相关技术成熟度,为未来工程应用和技术突破奠定基础。

———重庆建成世界一流汽车风洞