泡沫时代的日本消费

三浦展

在日本,石油危机之后一般被称作“低增长期”,从1956年开始到1973年为止的18年间,年平均经济增长率为9.1%,1974年呈负增长;1974年到1990年的17年间,年平均增长率降为4.2%,泡沫经济时期,增长率尚能维持在6%左右。

1993年土地价格下跌,经济增长率再次出现负增长,之后有所恢复,然而1997-1998年,北海道拓殖银行、山一证券、日本长期信用银行不可避免破产了,后由于消费税上调等影响,经济再次呈负增长,成为第三消费社会“结束的开始”。

这个时期,消费单位开始由家庭转向个人,可以说是“由家计到个计”。为适应一个人吃饭而产生的“个食”食品,开始出现在百货商店的食品卖场上,随身听这样个人化的商品变得十分有人气,“轻薄短小”被誉为畅销的秘诀。

日经流通新闻于每年12月发布人气商品排行榜,1981年,电脑、小型汽车、便携式收音机、MiniCompo收音机等轻薄短小商品均在榜上,“轻薄短小”商品的背后是离婚率上升、寄生人群(依靠父母生活)的增多以及单身人群增多等背景。消费逐渐变得个人化的社会,就是第三消费社会(1975年-2004年)。

“新人类”兴起

20世纪70年代后期至80年代,日本的个人主义倾向明显增强,婴儿潮一代(1947年-1949年)之后的新人类一代,极其讨厌政治。年轻人关心的事情从政治转向消费,70年代后期东京大学毕业生支持自民党的人越来越多,在东大成立山口百惠的粉丝俱乐部等话题,开始成为谈资。

“新人类一代”出生于第二消费社会中后期,该词是《穿越》(Across)(1983年6月刊)创造的,并将1968年出生的人作为这一代的典型。1968年,日本GDP仅次于美国,位居世界第二。

个人认为,新人类一代可定义为从1963年-1969年出生的一代。

首先,经济高速增长时期是从1955年-1973年,中间的1963年-1969年出生的一代,应该是接受经济高速增长期的价值观的影响最大的,也正是从东京奥运会的前年到大阪世博会的前年,即战后日本所谓的黄金时代。

其次,新人类一代大多出生于东京,其父辈生于20世纪30年代左右,战后到东京工作、结婚、生子。日本整体的生育高峰,虽然是“婴儿潮”一代出生的1947年-1949年,东京的出生人数则是1964年-1974年间出现高峰,除去丙午年的1966年,东京的出生人数每年达到20万人以上。

从就业方面看,生于这个时期的人们,若是大学毕业,应于1986-1992年进入公司,这正是从泡沫经济前到经济萧条之前的一段时期,因此就业形势非常好。在此意义上,可以说生于这个时期的一代是最“泡沫”的,最具有新人类一代的特征。

新人类一代大多出生于经济高速增长的最中间的时期,东京生东京长,必然具有强烈的消费欲望。从孩提时代开始,就被父母带着逛银座,上了高中开始在涩谷一带游玩,引领第三消费社会的新人类一代于1983—1989年成年,正是经济从泡沫的前夕到巅峰的时代。

新人类一代的童年时代,日本已经成为经济大国,他们开始懂事时,家中的电器已是一应俱全,很少有人像嬰儿潮一代那样,依然记得家里第一次买来电视的情景,一家一台电视理所当然,特别走在消费最前沿的东京更是如此。

如果已实现“一家一台”,市场就饱和了,家电厂商就头疼了。于是,他们采取“一人一台、一屋一台”的战略。即茶室以外的卧室、小孩的房间都需要电视,电话配上子机,汽车分为父亲打高尔夫用的和母亲购物用的,音响分为会客室里放古典音乐的立体声、儿子听摇滚的迷你电唱机和女儿听广播的收录机,空调也得一间屋子一台。家电厂商以这种方式,增加成一家两台、一家三台,由此来刺激消费者的欲望。

象征着“从家庭到个人”变化的商品,就是索尼的随身听(Walkman),它于1979年开始销售,1981年进一步小型化,设计简洁的第二代随身听WM2横空出世。此后,到1998年年底,仅盒带型随身听就有1.86亿部的销量。带着随身听漫步街头的,正是当时从高中进入大学的新人类一代。

从消费到“创费”

与个人化相对应的是,在第三消费社会,多样化、时尚化备受重视。人们想要符合自己个性的东西,而个性因人而异,商品的设计、功能等也变得多样化。如果以年轻女性为销售对象,还需要具备时尚性,同时又不能拘泥于以往的表现女性之美的俗套。

1983年,《穿越》杂志提出了“创费者”这一概念,它不是一个一般性质的概念,由于《穿越》是电通、博报堂等广告代理商大量订阅的杂志,这种观点在相当程度上传播开来。

其大概意思是:“消费是什么?消和费。但是,消费者买东西并不仅仅为了消和费吧。他们买时尚、买设计,完全不同于在超市买萝卜,所以不是单纯的消费,而是一种创造。为了创造自己的生活方式而消费,这就不是消费,而是创费。”

消费者不再是被动的、弱小的存在,而是主动的、强大的、具有创造性的存在。时尚不是生活必需品,不需要就不急着买,所以买时尚产品的消费者可以仔细地玩味推敲。萝卜、洗涤剂、方便面之类的东西跟其他人买一样的就好了,但是时尚不同,必须买最适合自己的、自己认为最好看的东西,并且要考虑流行趋势。

消费者不是囫囵吞枣地接受企业发出的信息,而是自己传递信息,他们正是创费者。涩谷的PARCO刚开业时,打出广告“涩谷公园,差异产生美”,这就意味着行走于街头的消费者自身才是主角。与PARCO相比,消费者反而持有较强的立场。并非PARCO创造流行而消费者紧随其后,而是消费者自身的相互作用催生了流行。PARCO必须迅速捕捉到它,从而采取相应对策。

第三消费社会的消费,既然是创造性的消费,就需要另有他人来欣赏这些创造出来的东西。买萝卜的话不需要他人的看法或评价,但是购买时尚、穿着时尚不仅要满足自己的需求,还希望获得他人的赞同、表扬和羡慕等。为了达到这种效果,人们选择时尚。

根据《穿越》1983年4月刊中所载文章,商品首先得是“生存所需的必要商品”(最低限度是衣食住),其次是“参与社会生活所需的必要商品”(收音机、电视机、车等),第三是“差别化、表现自我的商品”(流行、名牌、皮草等),第四是“自我启蒙及充实内心的商品”(兴趣、读书、艺术等),创费则是购买第四类商品。

便利的流行

从营业方式来看,消费的个人化增加了便利店的销售额。此前,家庭是消费的主要单位,所以超市的营业额增加。

1972年,大荣(以主妇之店DAIEI起家,成立于1957年)的营业额竟超过了三越(日本最悠久的百货商店之一),轰动一时。百货店的营业额在泡沫经济时代达到顶峰,此后二十多年一直不断减少。因为第三消费社会中,人们崇尚名牌,百货店有所喘息,其后却很难有立锥之地。

一般认为,第一家便利店是1974年开设的7-11(7-ELEVEN)丰洲店,现在全国已有约5万家店铺,销售额超过8万亿日元,远远超过了百货店。作为第二消费社会的营业方式,超市也受到了便利店的冲击,销售额不断下降。

消费的个人化加速了从百货店到便利店的进程,加上以新人类一代为主的时尚化的發展,零售业开始相继模仿像PARCO(日本连锁百货品牌)一样的时尚大厦,比如Nichii开设了VIVRE,东急建成了109(ONE ONINE),1978年涩谷有了东急手工,1987年有了Loft,被称为“专业大店”的营业方式聚集了大量的人气。

在此过程中,百货店业界的营业形式发生变化,不再是单纯地卖东西,而是卖服务,卖信息,卖“事”,2010年倒闭的有乐町西武百货就是如此。

有乐町西武于1984年开业,打出了“生活信息馆”的旗号,一楼开设了馆内电视台;在饮食卖场,勒诺特尔(高级点心、家常菜店)提供送餐服务;在衣裤卖场提供裤子、裙子的裁剪服务;设立了时尚顾问的制度,接受顾客关于时尚方面的咨询;也成立了拉尔夫.劳伦的粉丝俱乐部“Polo衫俱乐部”;在家具卖场可以使用电脑来模拟色彩搭配和陈设布局等;还接受关于自费出版的咨询。

消费的个人化,使得消费结构从物质转变为服务。比如,已经个人化了的消费者,就餐时不是自己买菜做饭,而是更多选择在外就餐,这就不是物质的消费,而是服务的消费了。

因此,家庭餐厅、快餐店等餐饮业都得到了发展。1970年,肯德基和天乐(Skylark)登陆日本,1971年麦当劳在银座的三越开了第一家店。

外卖产业的市场规模,从1975年的8.58万亿日元扩大到1985年的19.277万亿日元,天乐和麦当劳等的开店数量与同期公布的碗面的销售量也显示出和餐饮业相同的曲线(图1)。

麦当劳在日本,最初的销售目标是在银座的步行者天国游玩的年轻人,之后以单身青年为主要目标,在美国则是面向郊区的家庭。在日本,到了80年代,成长在70年代的年轻人已经结婚生子,在郊区带着小孩儿吃麦当劳。从80年代开始,麦当劳逐渐成为独自生活的年轻人吃饭的地方。

但是,餐饮业的销售额,从泡沫经济崩溃之后的1992年起开始增长缓慢,1997年达到29.7万亿日元的高峰后逐渐减少。

究其原因,第一,因经济不景气,在外就餐的消费者减少,在家自己做着吃的机会增多;第二,被称为“中食”的外卖食品流行起来,既不是在外就餐,也不是在家里做饭,而是把已经做好的外卖食品带回家里或公司吃,或者在街上边走边吃,或者坐在地上吃。

外卖在饮食费用中所占的比例,从1997年的4.7%上升到2009年的8.1%。外卖不包括碗面,真正自己做饭吃的机会越来越少了。近年来,碗面的销售额也持续增加。

由量到质

走向第三消费社会发展的另一变化就是“由量到质”。

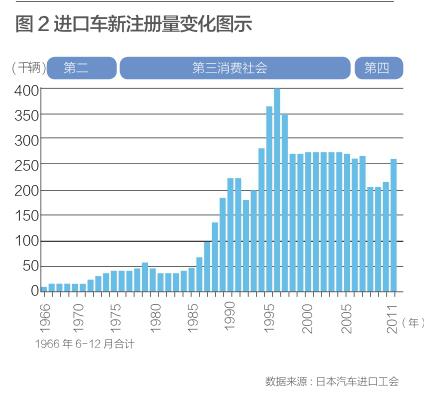

当时,婴儿潮一代基本上全都进入了育儿时期,而进入单身贵族市场的,就是新人类一代。其消费特征就是追求名牌,就连女大学生都拥有国外的高级名牌。高级进口汽车的销售额也开始上升了(图2)。“由量到质”的诉求与追求名牌的意愿相结合,推而广之。

来自东京、横滨等地的学生们,特别是女学生比一般的学生更爱打扮,也爱穿名牌服装,在庆应大学、青山学院大学、立教大学之类的高校,喜爱品牌的学生比比皆是。1980年获得文艺奖的小说《不由自主的水晶》,描绘了第三消费社会追求名牌的情况,其中将描写的追求名牌的年轻人称作“水晶一族”。

满足品牌化、高档化带来的差别化需求,并不是只有时尚业界。就连方便面这样的大量生产品,都在1981年推出明星食品“中华三味”,作为高级产品来销售。

在汽车方面,不仅每一代人的保有量增加,而且还不断高级化,丰田的速乐娜、日产的西尔维娅等概念车就是其代表。

1973年石油危机后,尾气排放管制开始,对于概念车的需求没有下降,日产西尔维娅(1975—1979年、1979—1983年)、本田Prelude(1978—1982年、1982—1987年)相继问世,甚至在80年代年轻人中间刮起了“高级汽车风潮”。

高级汽车对于年轻人来说是一种“憧憬”,它又被称作“约会车”,在开发阶段预想的是为约会而开车飞驰在沿海公路上的情景,而不是用在婚礼上。更令人惊奇的是,本田第二代Prelude的副驾驶座位可以通过操作而放倒。

有一个现象非常有趣,16-24岁的年轻人驾驶汽车导致死亡的事故,主要原因是超速行驶,这种情况在1990年大约有1600件,1999年则是628件,2009年减少到120件。以前的年轻人经常开着跑车、概念车在街上飞驰,然而,现在的年轻人倾向于开着日产Cube优哉游哉地行驶了。

“由量到质”的转换,绝不仅仅是通过追求名牌体现的,还有其他的表现方式,其典型就是崇尚健康。

不是单纯为了饱腹而吃饭,不是为了长胖长高、摄入大量的卡路里而吃饭,而是为了健康即增强体质而吃饭,这种潮流从70年代中叶开始兴起。慢跑热等也是那时出现的现象。此后的40多年“健康热”一直持续了下来。

到了第三消费社会后期,健康热略微产生了些变化,人们越来越追求精神层面的健康,也就是所谓的“治愈”。健康(health)与治愈(healing)语出同源,“治愈”特别用于指精神压力的消除、内心的自我控制,是20世纪90年代风靡美国,其后登陆日本的热潮。“治愈”的潮流也是提高健康的质量的意识表征。

小众与分众

1984年,一部《再见,大众》宣告了时代的转变,作者藤冈和贺夫提出了“小众”一词。

在书的开头,他这样写道:“现在‘大众逐渐变成了一个怀旧的名詞。不管制造什么都卖不出去,什么样的商品都不畅销,即使畅销也只是一时的,无法长久。这种情况持续了好几年,那些‘大众到底都去哪儿了呢?”

据说超短裙“从1965年起的几年间,卖出了1亿件以上”,而这样的时代不会再出现了。

于是,藤冈对以往的“以消费者的物理属性来划分”的市场营销策略提出疑问,也就是说按照“性别、年龄、学历、职业、收入”等来分类的“大众”并不一定具有“共同的价值观和需求”,新的时代呼唤新的“感性的市场营销”。

“如果说战后的富裕的形象是‘所有的富裕,那么‘所有就达到了饱和状态。人们不再依靠‘所有,而不得不通过‘存在来追求适合自己的,或者说符合自己风格的富裕。”进入“存在”的时代后,对于千人一面、千篇一律感到无比的厌倦。

“东西的价值降低了,人们开始思考,如何享受消费生活,如何度过闲暇的时光,还有如何培养兴趣、提高修养、进行体育运动,人们开始更多地关注生存的意义和人生的价值……我认为,‘存在的时代的关键词就是‘适合自我。”

挑选东西的时候不仅靠理性和逻辑,还要凭心情和感觉。比如家电,人们不再单纯追求减轻家务的便利性,更加倾向于买符合上流社会氛围的,或是公主风的,或是职业女性风格的,等等,象征性价值变得更加重要了。连家电都从70年代初开始,发售了外表色彩纷呈却完全不考虑功能的制品,到80年代,以企鹅、航天飞机等为外形的罐装啤酒作为“有趣的商品”畅销一时。

消费行动由于收入增加和感性需求而多样化,消费方式就成了显示断层差距的东西。

阶层研究是社会学的一个领域,根据1955年以来每十年进行一次的《社会阶层与社会流动的全国调查(SSM调查)》,可以确认从1955-1975年,阶层意识不断地中产阶级化;到1985年,中产阶级化却停滞不前,阶层差距扩大的迹象反而日益明显。

在这种情况下,博报堂提出“分众”的概念,其原意为“分裂的大众”。分众化发展的背景则是感性的多样化与个人资产的差距。“现在,人们开始根据自己的感性、好恶来生活。在大众时代,人们希望过上普通人的生活,过上跟他人一样的生活,而今天人们再次把目光转向与众不同、独具风格的生活方式。”

博报堂认为,分众是由“感性、好恶”的多样化造成的,而且还与资产的差距密切相关,这一点是其创新之处。

经济高速增长结束后,由于产业、企业规模、性别、工种等的不同,工资的差距逐渐扩大。具体说来,1965年工资最高的产业和最低的产业的差距是1.65倍,但是1980年是1.41倍,1982年却扩大到1.52倍。

资产的差距也扩大了。到1968年前后为止,农民与工薪族的纯资产额基本相同,但是到了1979年农民的纯资产额就变成了工薪族的两倍。在首都圈这种倾向更加明显,1968年农民是工薪族的1.8倍,1979年是4倍。

当然,同样是工薪阶层的人之间也存在差距,有人是在地价便宜的时候买了房子,有人是在地价上涨后买了房子,还有人从父母那里继承了房产。在1977年之前买房的人与1978年之后买房的人之间就有很大差距。

由于工资与资产的差距扩大,个人的消费额也产生了差距。在第三消费社会,民众开始分化为有钱且宽裕的人和有钱但不宽裕的人,“新穷人”推动了“中产阶级=大众”的崩溃。“新穷人们在并不宽裕的生活中,基于新的生活意识,不断创造新的生活方式。”

因为不宽裕,所以不买低价且灵敏度低的商品,而是买低价但灵敏度高的商品,去掉高级商品中多余的功能,只有灵敏度高的商品才是新穷人的选择。无印良品等商品于1980年开始发售,它们正是低价且灵敏度高的商品的代表。无印良品剔除了名牌商品的多余之处,通过最基础的材料取胜,而如何使用这些材料就完全交给了消费者的感性。

这种新穷人论和差距论,一度因1986年开始的日元升值、地价飞涨导致的泡沫经济而烟消云散。在泡沫经济崩溃后,由于小泉政权时代的经济复苏不依赖雇用的增加,非正式雇用者等问题日益明显,此时,新穷人论枯木逢春。

在1984年的《金魂卷》一书的描绘中,有钱人穿着华丽,穷人穿得朴素;而1999年的描绘则是有钱人穿得简单而平常,穷人穿得漂亮而正式。经过泡沫经济时代,“ビ”阶层(非富余阶层)的女中学生都拥有了路易威登的钱包,女高中生则是用香奈儿的化妆品打扮得花枝招展,大张旗鼓地穿戴名牌商品已经不再是“金”(家有余钱、感觉幸福的阶层)的存在证明。

属于“金”的女性反而更加朴素安静,不张扬,仿佛穿着几十年都不会改变设计的最基本的服装。即使是穿上优衣库的克什米尔毛衫,其穿着搭配也能看出她是属于“金”阶层的人,因为它体现出“金”阶层女性的自我主张。因此,越是上层社会越会穿优衣库、无印良品,此时与第三消费社会相矛盾的现象出现了。

be时代来临

有人明确指出了从have时代到be时代的变化,甚至认为,在have和be之间还存在着一个do。

所谓的do,既可以指网球、滑雪等体育运动,还包括出国旅游、参加文化中心的活动等,就是在“衣食住”的基础上追求“游玩”“知识”的行为。

游玩和知识逐渐成为满足人们“健康、美、交流、安全”需求的“工具”,例如,人们会为了身体更健康而游泳、为了变得更美而去健身中心、为了加深和亲人朋友的关系而去打高尔夫,等等。与他人拥有相同东西(have)的时代逐渐变成了自己随心所欲(be)的时代。

但是,消费者自身并不知道自己想变成什么样子。自己的目的不清晰,所以也就不知道自己买什么好。反过来讲,消费者希望通过找到自己想要的东西而发现自我,而并不是单纯找到东西。企业对于顾客需求的动摇和彷徨必须要有所应对,特别是零售业,而这就是80年代的状况。

在这样复杂的时代里,商店里出售的那些谁都会买的东西和必需品越来越难卖出去,因为消费者都在折扣店里买这些东西。百货商店与购物中心必须出售少数顾客感兴趣的特定种类商品,所以商店必须缩小商品类别范围,再增加各类别中商品项目的数量,于是Loft这类“大型专卖店”就应运而生了。

说到大型专卖店,不得不提东急手工(Hands),东急手工一号店于1976年诞生于神奈川县藤泽市,后又经过1977年的二子玉川店,而1978年的涩谷店才算是真正意义上的东急手工。

涩谷东急手工得到了广大年轻人的强力支持,店如其名,其经营理念就是“手工的复权”。在概念形成方面,“零售业开发天才”滨野安宏发挥了重要的作用。从企业战略构想、店铺基本构想、商品基本构想,到店铺命名、商标设计,都是由滨野商品研究所来负责的。

滨野主张自己动手享受室外休闲活动,通过DIY的方式亲手创造生活,从而提出了“创意生活店”(creative life store)这一基本理念。从结果来看,东急手工超越了单纯的DIY店、家庭装饰中心,其商品种类更丰富,而且还能激发人们亲手创造生活的热情,另外卖场的设计也有助于刺激人们的想象力。

普通的五金商店或超市里随处可见的钉子,放到东急手工就变得与众不同,人们看到它就会自然而然地想象,能用这些钉子做些什么。实验用的烧杯并不用于实验,而是用来保存食品;放盆栽的架子可以当作室内摆设,放一些日用杂货;工地的电灯可以当作房间的照明装置。

东急手工的特别之处就在于,让人们自己开发出商品不同的用途,从而给人们带来快乐。从这个意义上来讲,东急手工“出售的不是天然素材和完全的成品”,所有的商品都是“半天然”和“半成品”,剩下的一半则成为人们发挥想象的空间。

“半成品”思想

“半成品”思想还能让人联想到无印良品。

无印良品诞生于1980年,与涩谷东急手工基本是同一时期。这个时期,人们需要的不再是普通的批量生产,也不只是被动地购买名牌商品,而是开始把商品当作素材,由消费者亲自进行加工创造,思考新的用途。

无论是东急手工还是无印良品,它们都走过了第三消费社会的30年时间,在此后依然占有举足轻重的地位,它们真正的满足了消费者“创费”的需求。

“半成品”思想是十分日本化的思考方式。日本人能够把庭院铺石看成一座小山,把小卵石铺成的路比作大海,还能从小小的茶室中窥见宇宙,从茶碗的缺口中发现美。这种尝试其他用途的态度与“半成品”的思想是相通的。另外,百姓們常常能从日常使用的器皿道具中发现美,美学家柳宗悦提倡“用之美”,他的“民艺”思想与“半成品”思想也是相联系的。

Loft、东急手工、无印良品的成功都告诉我们,第三消费社会已成为“杂货的时代”。消费者在自身感性的基础上追求自我,单一的批量生产已逐渐淡出人们的生活,因为不会有人希望通过洗衣机、电冰箱来展现自我。

汽车和住宅也能展现出人们的自我,但是这些东西不仅价格昂贵,而且一辈子只会买一次或几次,用它们展现自我的机会毕竟是有限的。这些商品的开发需要很长时间,从制造商方面来说,也很难满足消费者自我展现的欲望。所以,比起家电、汽车、住宅这些大型商品,还是日用杂货这种轻薄小巧的商品,更能让人们轻松随意地展示自我。

越来越多的消费者开始觉得自己不应局限于某一种风格,要成为更加多样化,同时还感觉到通过已有的风格样式来展现自己是一种矛盾的想法。于是,在特定的样式上有意识地加入其他样式元素,就变得很有必要,因为这样可以给人一种不和谐的印象。从这个方面来说,日用杂货再合适不过了。

在大量生产的商品中加入一些自己特有的风格,或是在固有样式中加入些许不和谐元素,消费者的感性成为消费日用杂货的主体。就像小鸭子形状灯具一样,越来越多的设计开始变得与固有功能毫无关系。受当时领导消费社会论的法国社会学家让.鲍德里亚的影响,这些杂货被称作小装置(不值钱的东西),甚至一度成为高度消费社会的象征。

其实,通过物品展现自己的个性实际上是很难的一件事,追求自我很有可能像掉进无底洞一样无止境。