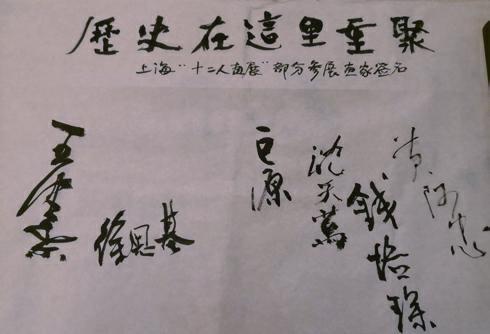

历史在这里重聚

陈巨源:2013年6月,我在《上海采风》上写过一篇关于《十二人画展》的文章。《十二人画展》实际上包含两个部分,一部分在上海,另一部分在武汉,武汉部分是我和罗步臻一起做的。一开始是酝酿阶段,后面阶段就是怎么把画展办起来。沈天万是《十二人画展》的主要发起人之一。沈天万事业心比较重,我比他小8岁,跟他是同事,又认识比较早,他一直有紧迫感,觉得岁月不饶人,再不做这辈子就没有成就了。《十二人画展》有一个成功的关键因素,是当时“文化大革命”刚结束不久,1976、1977、1978这两三年胆子都很小,大家心有余悸没有人敢出头做事情。我们敢出头,是因为没有其他人名气大,我们没有什么顾虑。这样反而有机会,我们几个人都是这样的想法。

“文化大革命”受冲击的人很多,当时办展览一律要报批。我画的刘海粟的肖像到现在都没有展出过。“文化大革命”刚结束,刘海粟还没有解放,很多人有顾虑。徐汇区有一个水彩画展,是我跟另外两个人组织的,我想我肯定可以拿出去展览,结果不行,还有一次是卢湾区搞画展,我拿出去展览也不行,审查没通过。我们办《十二人画展》的时候,美术界很多人都来看,有些人在“文革”中受到的冲击很厉害,但是他们对我们抱着希望,看看你们先出头。关良也来,美院、美协的人都来了,美协的秘书长蔡振华也来了。他们不说话,就是看看。后来有关方面通知我们去开会,想劝我们别搞。现在年轻画家觉得办画展很容易很方便,我们那时候要审查审查再审查,可能拖几年才同意。《十二人画展》冲开了这扇禁锢的门,否则后面可能还有一段比较长的限制时间,我们的功劳就是在正确的时候做了正确的事情,我们被历史承认了。这个画展之所以被写进中国美术史,意义也在这里。我们其实并不比别人水平高,当然后来我们每个人在艺术上都得到了提高,进步了,但是当时只是我们勇气比别人足。我们是碰到了机遇,这时候做了这个事情,这个机遇就是我们的。是历史选择了我们,我们不做可能也会选择其他人来做。

画展过程中我们是可以自己换画的,我们希望多展出一些自己作品,给观众看到更多的作品。有的没开展前就把画换好,有的是开展后换过画。《十二人画展》我展览的都是水彩画,“文化大革命”前我是搞油画创作,在单位里画毛主席像,画《你办事我放心》这些东西,也创作一些符合政治需要的题材。后来我改画水彩画。这里要重点说明一下,那个年代,像这类画展还是有一些的,《十二人画展》前,有徐汇区的水彩画展(1977年)等好几个画展。但这些都是上头审查过的,而《十二人画展》区别在没有上级审查,完全是艺术家自己做主的画展。这是个巨大进步,也是划时代。当时为什么审查,就是创作基本上都是关于政治主题的,这就当然需要审查了。如果你是单位里面的人,一不小心的话就可能让单位也受牵连。专业搞美术的,比如出版社的、画院的,他们胆子都很小,我们胆子很大。

画展那首诗是我写的,怎么构思的? 我喜欢美国的诗人惠特曼,我借用了他的创作手法。我平时散文也写,格律诗也写,现代诗也写。当时就写下这首诗表达我们的心情。

钱培琛:历史已经过去了40年了。回忆《十二人画展》,很多往事已经很茫然,但是看了黄阿忠写的文章,还是勾起了很多回忆。《十二人画展》不像当时北京《星星画展》政治性这么强,我们强调“文责自负”,我们自己约束自己,自己审查自己,以避免带来不良的政治后果。我们当时认真讨论过人体画要不要展览,最后决定不展出人体画,不要太触犯一些敏感的事情。陈巨宏画了古装的人体。

刚开始我跟徐思基一起讨论办画展,后来知道其他几个人也有这样的想法,刚好碰在一起了。要说发起人,没有哪个人出头发起,就是几个人同时建议。当时我们几个人一起商量做这件事情,是一种必然性,也有偶然性。我认为,如果没有我们这12个人,还会有其他人会做这件事的,因为历史走到这时候必然会发生。不是我们12个人与众不同,我们只是勤勤恳恳地在做绘画的事情。《十二人画展》我总觉得这是历史赋予我们的一种必然性。还有我记得当时门票3分钱,我陪一个朋友来看,所以也买了一张,门票可惜现在找不到了。

《十二人画展》在当时影响很大,影响到国外。我记得当时公安局也很注意我们画展的动态。还有纽约的一家中文报纸《华侨日报》记者正巧在上海,就通过关系来文化宫采访我们,他看到我的作品《上海不夜城》时,就说:这幅画至少值1000美元。在当时是天价,吓了我一跳。

沈天万:办《十二人画展》我是没有顾虑的,如果有顾虑我就不出来了。每件事情都考虑得非常仔细才做是没有的,我反正基本上没什么顾虑。我觉得画画是我的自由。当时也没有完整地考虑到这个画展办成什么样、结果会怎么样,也没想到后来影响这么大。但我们都认为,艺术被禁锢的这扇门应该打开了,至于能开到什么程度并没有非常仔细的考虑,每个人都觉得现在非要走这条路不可了,我们觉得创作艺术这件事情是积极的、正面的,应该可以做的。当时少年宫还在报纸上登了个广告呢,是我夫人托朋友在《文学报》工作的丈夫推荐在《文汇报》刊登的。当时其他媒体记者没有充分报道《十二人画展》也是因为思想禁锢没有破除。

徐思基:之所以在黄浦区少年宫办《十二人画展》,是因为罗步臻在黄浦区少年宫工作。我知道黄浦区少年宫场地非常大,就向罗步臻提议,让他去争取。《十二人画展》为什么会成功,是因为“文化大革命”结束后大家思想解放了,客观上各方面条件也具备了,比如国外的一些现代画派也传进来了。“文化大革命”十年中由于不斷地批判封资修文艺使当时的画坛只能画所谓的革命题材,表现手法“红光亮”,有国外评论说当时什么画展都千篇一律,像一个人画的似的。《十二人画展》之所以成功就在于每个画家都有自己的风格特点,题材多样,冲破了“文革”样式,除了写实的还有印象派表现派等较现代的表现手法,引发了广大观众的极大的兴趣。这是大环境,小环境就是上海的海派文化,海派文化有一个特点,就是离政治比较远,不像北京,北京办画展政治气氛是比较浓厚的。我们这批人受海派文化影响很深,本身就不喜欢跟政治搞在一起,喜欢做比较纯粹的艺术,我们艺术性是比较强的,这点比较受欢迎。我们画展的成功,一个是大的时代背景,第二是上海城市海派文化的背景。先是几个人倡议,后来又陆续加进来几个。我画画,他搞雕刻,还有人做书法。我们经常在一起讨论。

来看《十二人画展》人很多,观众除上海当地外还有从外地过来的,每天挤满人。大家轮流去值班,我在会场上就遇到从合肥过来的黄永厚教授,现在的宁波美术馆馆长也赶到上海来看,还有从青岛过来看的,大家都很振奋,说耳目一新。可惜,黄永厚今年刚去世了。《十二人画展》后来影响很大,当时我一个朋友从香港来,带了一份香港《文汇报》给我,上面刊登有我们画展的消息。其他杂志也转载过。

王健尔:我是在卢湾区少年宫工作的,罗步臻是在黄浦区少年宫工作。记得有一天我正生病睡在床上,罗步臻进来后说,我们几个人,有徐思基、陈均德、黄阿忠、陈巨源等画家要在黄浦区少年宫办画展,你有兴趣吗?我当然有兴趣。“文化大革命”结束以后,大家都有一种创作的欲望,有一种创作的冲动,想搞一些自己喜欢的东西。我说好啊,我参加得比较晚,活动主要是他们几位组织策划的。我是最后一个加进来的,当时参与具体工作不多。

1975年我跟陆俨少老师拜师画画,读上海美专时我跟陈逸飞同一届,我16岁,陈逸飞14岁。在少年宫跟陆俨少老师学画时我告诉他,我们要办一个画展,陆俨少老师提醒我政治上要小心一点,因为陆老师“文化大革命”受过冲击,但他很关心我们的画展。《十二人画展》后没多长时间,1979年浙江美院招研究生,画展结束不久我就到浙江美院上陆俨少老师的硕士研究生班,当时5个人,陆老师亲自做我的指导老师。《十二人画展》影响真的很大,1981年毕业后先留校,当年年底我到中国澳门定居,澳门很多的画家他们都知道我参加过的《十二人画展》很好,说明画展的影响真的很大。(崖丽娟根据速记稿和电话采访整理,并经发言者审阅)