早期移乘训练(床-轮椅)对老年脊柱结核患者术后康复效果的分析

艾雅娟 刘向东 毕娜 张颖 张亚茹 代丽敏 罗小波

老年脊柱结核是由于循环障碍或结核感染引发椎体病变导致脊柱受累,主要表现为骨质破坏或坏死,呈干酪样病变或有脓肿形成[1]。随着社会老龄化趋势,老年骨关节结核的发病率不断增加[2]。脊柱结核为慢性消耗性疾病,严重影响老年人身心健康,造成脊柱行动受限并严重影响患者的行为能力,严重影响患者的生活自理。以减轻脊髓压迫、恢复神经功能、提高治愈率为目的,临床常常采取脊柱结核病灶清除植骨固定术进行治疗。但有文献报道术后要求绝对卧床时间需要达到1周以上[3-4],从而增加了并发症发生率,延长了住院时间,增加了患者费用。移乘训练是指利用患者的自身力量,通过主动或被动方式,使患者获得全身或局部运动功能恢复的训练方法[5]。本研究基于早期移乘训练(床-轮椅)干预促进患者康复,从而减少住院时间、降低患者的住院费用,兹报道如下。

对象和方法

一、临床资料

选择2015年2月至2018年3月入住解放军第三○九医院骨科中心脊柱微创科室的80例患者。将入院时间2015年2月至2016年8月收治的40例患者作为对照组,2016年9月至2018年3月收治的40例患者作为观察组。两组患者在年龄、性别、患病部位、病灶节段数、骨质疏松、血清白蛋白、血红蛋白、体质量指数、术中出血量、术中时间(术中麻醉用药至出手术室)的比较,差异均无统计学意义(表1),具有可比性。本研究已获得本院伦理委员会批准,所有研究对象均知情同意。

入选标准:(1)经临床诊断确珍为脊柱结核;(2)采取病灶清除植骨固定手术方式治疗;(3)年龄范围为60~70岁;(4)术后返回病房均无并发症发生。

注表中括号外数值为“患者例数”,括号内数值为“构成比或比率(%)”

排除标准:术后转入重症监护治疗的患者;入院时并发其他疾病(精神疾病、心血管系统疾病、严重肝肾功能异常、凝血功能障碍)。

二、方法

1.对照组: 患者全麻术后返回病房,患者处于清醒状态,嘱患者做屈伸踝关节运动,以及进行趾屈、内翻、背伸、外翻组合运动。根据王大寿等[6]报道,要求术后第1天指导患者进行双下肢直腿抬高运动训练,角度由离开床面开始,逐步增加抬腿幅度,抬腿持续3~5 min再放下,双腿交替进行1次为一组训练完成,每天早、中、晚进行3次训练,10 min/次;术后第2天指导患者进行双下肢对抗性直腿抬高运动训练,运动时给予腿部施加阻力,双腿交替进行1次为一组训练完成,每天早、中、晚进行3次训练,10 min/次;术后第12天进行“五点支撑法”(取仰卧位,以足跟、双肘、头部作为支点,将臀部抬高)运动,运动时由主管医生和家属同时帮助患者完成此动作,同时并给予其臀部辅助支撑,每天早、中、晚进行3次训练,每次3~4个动作。术后第16天之后佩戴合适支具协助进行负重站立训练,如起卧姿势、屈膝屈髋运动、下蹲运动、倒腿缓慢行走训练、斜坡行走训练,以患者承受程度为宜。以上每个阶段运动训练时要注意患者避免出现发热、疼痛引起的病情恶化,根据患者术后康复情况和耐受能力而制定训练的强度,以患者不感到疲劳为宜,并且应循序渐进、持之以恒[7-8]。

2.观察组:在对照组上述训练的基础上,术后第3天在患者生命体征平稳、CT检查显示钢板固定良好、血红蛋白检测结果>110 g/L、患者无主诉头晕症状的情况下,协助患者进行移乘(床-轮椅)运动。运动30 min前遵医嘱给予双氯芬酸50 mg口服,由家属协助患者在床上佩戴好支具,松紧度适宜,不影响患者呼吸。缓慢摇高床头90°,患者处于端坐卧位5 min,如果患者无不适症状,可协助患者双腿移置床沿以下,双人协助患者站立2 min,然后移坐于轮椅上,患者双手紧握扶手、背靠轮椅,主动行踝关节环绕运动、抬腿运动。移乘训练中每天患者站立时间递增,轮椅抬腿运动角度递增。训练过程中保持脊柱稳定性,做好防跌倒、管道(深静脉置管、引流管、尿管)防脱保护措施及严密观察患者生命体征,询问患者有无不适。

三、观察指标

1.血清白蛋白、血红蛋白、体质量指数:观察两组患者入院时及术后2周血清白蛋白、血红蛋白、体质量指数。在测量体质量时尽可能空腹、着病房衣服、免穿鞋。血清白蛋白、血红蛋白检测采用全自动生化分析仪(美国贝克曼库尔特有限公司)。

2. 躯体活动能力:运用美国Braden和Bergstrom共同制定的Braden评分量表的标准,将躯体活动能力分为卧床、坐椅子、偶尔步行、经常步行4个等级[9]。卧床:被限制在床上;坐椅子:不能步行或者步行时活动严重受限,不能承受自身的体质量导致活动时必须借助椅子或轮椅;偶尔步行:白天偶尔步行且步行距离非常短,同时需借助辅助设施独立行走,大部分时间在床上或椅子上;经常步行:白天清醒时在病房走廊步行每日至少2次,每次15 min。

四、统计学处理

结 果

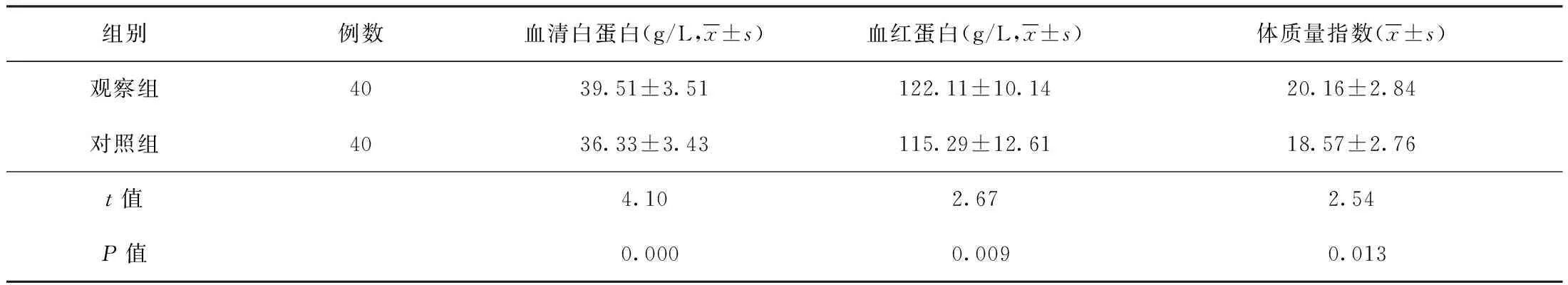

一、两组血清白蛋白、血红蛋白、体质量指数指标比较

两组患者术后2周进行血清白蛋白、血红蛋白、体质量指数指标评估,观察组与对照组在血清白蛋白、血红蛋白、体质量指数的比较,差异均有统计学意义(表2)。

表2 两组患者术后2周血清白蛋白、血红蛋白、体质量指数等指标的比较

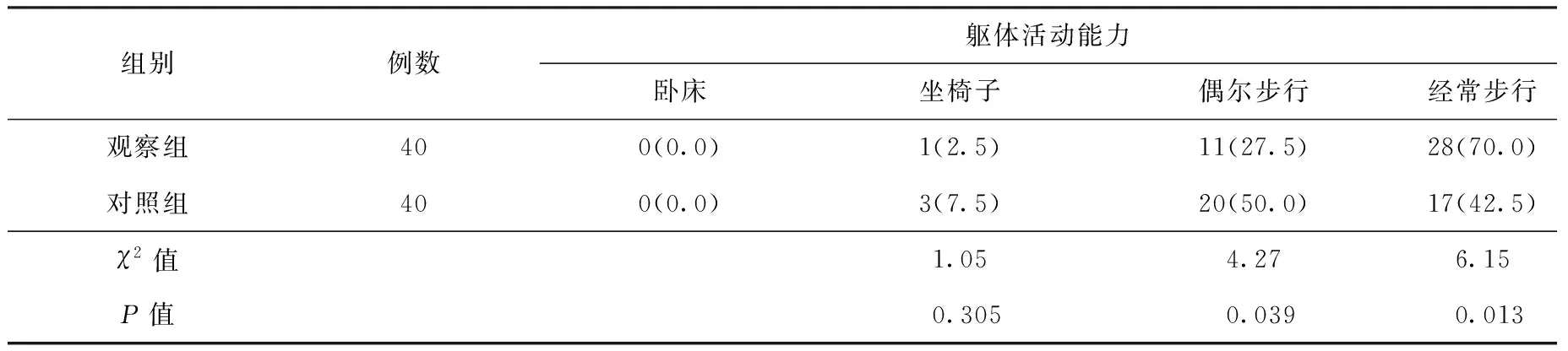

表3 两组患者术后2周躯体活动能力比较

注表中括号外数值为“患者例数”,括号内数值为“构成比(%)”

二、两组患者躯体活动能力比较

术后2周对两组患者躯体活动能力程度进行评定,观察组能够经常步行的患者比率明显高于对照组,差异有统计学意义(表3)。

三、 术后住院时间比较

对两组患者术后返回病房至患者出院时间天数进行评定,观察组术后住院时间为(17.3±2.0) d,明显少于对照组的(18.6±0.8) d,差异有统计学意义(t=3.82,P=0.000)。

讨 论

老年人由于机体重要器官应激及储备能力差,常选择保守或有限手术干预治疗[10]。但老年脊柱结核患者并发症多,危险性高,采取保守治疗不易治愈,复发率高,影响患者生活质量[11]。而脊柱结核病灶清除植骨固定术目的是彻底清除病灶,解除神经的压迫,恢复脊柱稳定性,来提高老年患者治愈率[12]。

移乘训练是运动功能障碍患者日常生活活动及康复训练中经常使用的技能,可使患者加快康复[13]。由于患者术后肠道功能抑制,卧床时消化道瘀血,肠蠕动减弱,伤口疼痛,常致食欲减退[14]。同时脊柱结核是慢性消耗性疾病,大多数老年患者术后有不同程度的食欲不振,甚至饮食减少、不进食,导致贫血、消瘦[15]。而营养状况好坏会直接影响结核病患者的病程和预后,能量摄入不足、体质量指数降低、血清白蛋白降低均会延长痰菌阴转时间[16]。有文献报道,如果没有良好的营养护理,治疗脊柱结核的其他方式是无效的[17]。因此,术后卧床会延缓术后恢复过程。通过早期离床运动可增加胃肠蠕动、肠袢间的摩擦力,从而降低了胃肠蠕动与肠系膜、腹膜、大血管三者之间的阻力,促进肠蠕动,使腹腔内各脏器相互适应维持内脏活动,减轻各种肠道不适症状,增加消化液的分泌,不仅增进食欲,还加快机体各项机能恢复[18]。本研究结果显示,观察组术后2周血清白蛋白、血红蛋白、体质量指数等各项检测指标的恢复程度优于对照组。可见,早期移乘训练(床-轮椅)有利于血清白蛋白、血红蛋白、体质量指数等检测指标的恢复,促进患者康复。

脊柱结核患者由于结核分枝杆菌感染导致了维生素D水平的急剧下降,同时长期卧床导致胃肠道吸收钙质减少等因素,将使患者的骨密度下降,可能增加脊柱内固定松动的概率,影响内固定术后病灶的愈合与转归[19]。因此,术后长期卧床会延缓术后恢复过程。而负重和运动可刺激骨的生长和再建,同时骨骼肌肌肉收缩可以提高骨生长速度和骨矿物质含量。因此,通过早期协助患者移乘训练(床-轮椅),对术后患者恢复可起到积极作用。文献介绍,早期移动训练过程中主动、被动活动可恢复患者的肌肉强度和耐力,同时减轻软组织水肿,可增强背伸肌肉和韧带力量,从而改善脊柱稳定性[20]。本研究结果显示,观察组躯体活动能力偶尔步行例数少于对照组,经常步行例数大于对照组。可见,早期移乘训练(床-轮椅)有利于患者活动能力恢复,促进康复。

综上所述,老年脊柱结核病灶清除植骨固定术后通过早期进行移乘训练(床-轮椅)可促进患者康复、减少住院时间,从而降低患者的住院费用,具有临床推广价值。