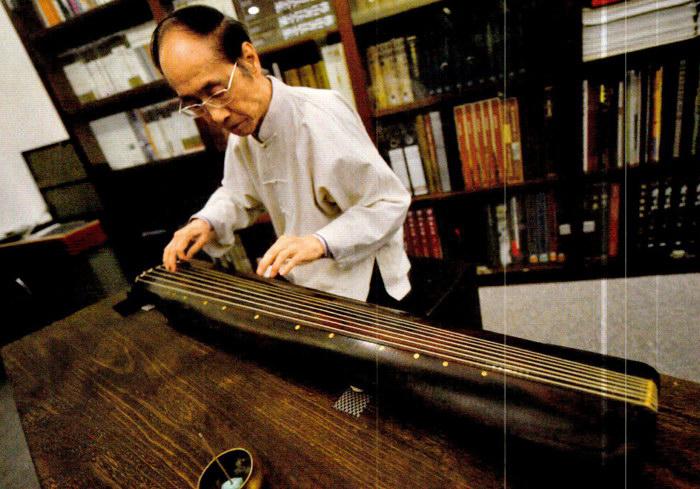

吴钊:古琴的意蕴不单是“哆来咪”

王剑英

琴为载道之器,始于伏羲。中华传统古琴文化几千年来流传不绝,魏晋名士嵇康对古琴极为推崇,认为“众器之中,琴德最优”,古人还将琴视为乐器之“君”,其余则为“臣妾”,理由均是琴音最具道德价值,能匡正不正之行为。

先秦琴师俞伯牙与樵夫钟子期高山流水遇知音,成就千古佳话;《红楼梦》中林黛玉曾说,抚琴需“遇着那天地清和的时候,风清月朗,焚香静坐,心不外想。”

在中华传统文化复兴大势下,古琴艺术近年来得到了较大发展。近日,古琴国家级非遗传承人吴钊在接受《瞭望东方周刊》专访时感慨,“在非遗项目中,现在古琴的日子是最好过的”。

现年83岁的吴钊回忆,他开始学琴的时候,“全国弹古琴的也就几十个人”。而今,该项目的国家级传承人便多达27位,一线大贼市学习古琴已颇成风气。

随着古琴艺术从精英走向大众,吴钊也对“学琴热潮”中的功利之气表示了担忧,他认为,学古琴不仅在于弹奏“哆来咪”的技艺,更要理解它的文化内涵,“古琴音乐有三个层次,最低境界是悦耳,第二个境界是悦心,最高境界则是养心。古琴可以明心见性。”

可喜的是,文脉接续起来了

《瞭望东方周刊》:“琴棋书画”被称为中华传统文化“文人四艺”,为什么把琴排在首位呢?

吴钊:可以从历史源流、使用者的阶层地位、乐曲境界等方面来解释。

从春秋战国开始,士大夫阶层就把古琴作为修身养性的器具,孔子教课时用古琴唱《大雅》《小雅》,有句古话“士无故不撤琴瑟”,是说有文化的人离不开琴和瑟。古代很多乐器是由身份并不高的乐工来演奏的,而琴的演奏者却上至皇帝、贵族。下至知识分子。另外,很多别的音乐是为了烘托气氛、制造欢乐景象,古琴曲不仅仅停留于娱乐,它的乐曲意境深远,最高境界是天人合一。所以我认为,把它排在第一是有道理的。

《瞭望东方周刊》:古琴艺术现在是联合国非物质文化遗产项目,包括你在内的国家级传承人有27位,你认为成为非遗对于古琴艺术的保护和传承有哪些好处?

吴钊:成为非遗代表了国家对古琴艺术的认可和重视,其积极影响值得肯定。

过去,老百姓常常弄不清楚古琴和古筝的差别。新中国成立以前,全国弹古琴的也就几十个人。很多省份一个人都没有,因为五四运动以后的潮流是向西方学习。我父亲当时是古琴大家查阜西先生的秘书,我在北京念中学时就跟查先生学琴。老先生为了古琴后继有人,都没收学费。

现在可喜的是,文脉接续起来了,国家大力提倡传统文化,对大家认识古琴、知道有古琴这门乐器起了好的作用。

我认为,在所有非遗项目里,现在古琴的日子是最好过的。以前古琴需求多在大城市,现在连县一级都有需求,学琴的人年龄跨度很大,古琴老师也很多。局面的改变是从最近六七年开始的。

2017年我与古琴大家龚一先生在上海东方艺术中心开了一场演奏会,两个人每人弹5首曲子,听众来自全国各地,坐各种交通工具而来。以前古琴界日子很难过,中央音乐学院招古琴专业学生,一年仅招一个,现在扩招很多。大部分学生毕业后在各地开琴馆,开得好的,月收入可达几万元。

《瞭望东方周刊》:除了国家对传统文化的倡导,古琴本身有什么特质,让它成为颇受都市人欢迎的一个艺术门类?

吴钊,1935年生,古琴谦音乐史家,曾担任中国艺术研究院中国音乐史研究室主任、博士生导师、北京古琴研究会会长、中国琴会会长等职。主要从事中国古代音乐史、占琴演奏、音乐考古、音乐文献、占谱翻译等研究工作

吴钊:古琴音乐跟摇滚是相反的,摇滚是躁动、释放的,古琴则是安静、内敛的。现在整个社会节奏很快,如果回到家里还玩摇滚,可能会很累,弹弹古琴则是一种消遣,可以缓解压力。另外古琴曲也是一种精致的艺术品,跟古画一样,对它有心得体会,对身心是一种调节。

除了精神层面,还有肌体层面的好处。弹琴本身是一种肢体运动,并不激烈,而且十指连心,通过内部经络的运动,调节身体,可以达到修身养性的目的。

一般说来,京剧演出需要道具、伴奏,开支不小,而古琴演奏只需要一个人一把琴与一张桌子,这也是后者易于普及的原因之一。

古琴与现实的“连接”

《瞭望东方周刊》:年轻人是不容忽视的群体,现在人们生活节奏很快,压力也梃大,心理上、现实生活中跟古琴的连接感并不是很强。如何让年轻人更好地了解并接受它?

吴钊:现在的年轻人确实对自己老祖宗的古曲很陌生,因此有责任有义务让他们了解它,喜欢它,让他们建立自己的“文化自信”,但需要有一个过程。我们要多提供让他们欣赏的机会,要多作介绍,我想他们会逐渐喜欢的。

事实上,现在高校古琴活动很活跃,譬如古琴名家进高校、举办讲座等。在大家的共同努力下,如今在年轻人尤其是大学生当中,古琴反响还是很不错的,很多学校都已建立了古琴社,正在开展各种有益的古琴活动。

《瞭望东方周刊》:在发展的过程中,古琴曲和琴器是否也随着时代而变化?

吴钊:传说,魏晋名士嵇康临刑前曾弹奏一曲《广陵散》,然后慨然长叹“《广陵散》于今绝矣”。实际上,作为地方名曲的《广陵散》一直流传了下来。为了让年轻人感兴趣,现在很多琴馆都在教这首曲子。

值得注意的是,今天的《广陵散》是经过后人加工的。现在古琴界编了好多新曲,把《沧海一声笑》也编进来了,主要用来教学。这是中国古乐曲的特点,不斷在改,不断有人给它加工。名曲的改编,一定程度上有利于古琴的传播。

琴器的变化,也适应了不同时代对琴声不同的审美选择。中国传统古琴追求的是金石声,浑厚而明亮,类似编钟编磬声和钢琴声;现代古琴则基本分为“噹噹噹”的金石声和“砰砰砰”的皮鼓声。我家里有把教学用的琴,声音很优雅,给人的感觉是安静、甜美。

《瞭望东方周刊》:有一个现象,就是许多影视作品也融入了古琴元素,比如近期热映的张艺谋新片《影》中就有很多古琴戏份,他的电影《英雄》中一段棋馆打斗也用到了古琴。影视作品受众面更广,能否助力古琴文化的推广?

吴钊:《影》我还没看过,但据我所知。古琴界有的看过的人认为,从维护古琴文化真实面貌来说,影片对古琴的塑造不值得提倡,甚至要批评:某种程度上歪曲、糟蹋了古琴,起到了反效果。

我认为,电影用古琴元素是可以的,但你得了解中国传统古琴文化是什么,能正面反映出来不是更好吗?

《瞭望东方周刊》:影视作品中展现的古琴往往经过了艺术处理,并不能很好地体现传统文化的真实内涵?

吴钊:我不反对电影戏剧界用这种方式,毕竟他们客观上宣传了古琴文化。戏剧应该允许夸张,不等于一定要完全符合历史的真实,但要掌握一个“度”。从传统文化正确表达的角度而言,当然会有可商榷之处。

还有北京奥运会开幕式上,张艺谋也用了古琴元素,年轻的演奏者弹琴的时候袖子甩得老高,也是戲剧化的夸张,在这种场合确实发挥了特有的效果。

实际上古琴弹奏者自古以来讲究的都是文质彬彬的儒者气质。古琴是儒者之器,很风雅、很端正。古琴对演奏者的仪表很看重,要端庄、坐直,弹奏的速度讲究不快不慢,手的动作也要小,手过分挥动是不允许的,因为它违背了儒家中正平和的要求。所以像电影里那种弹琴的方式,现代人可能认为是“神采飞扬”,而在古人看来却是“走作猖狂”。

要想弹好琴,就要多读书

《瞭望东方周刊》:站在年轻人的角度,你认为应该如何正确看待古琴这门艺术呢?

吴钊:年轻人要把古琴当成中华民族的优秀文化瑰宝来尊重。古琴曲像是一幅古画——音乐是流动的艺术,抓不着,画则是具体的。

要弹好琴,根本问题是:要增强文化修养,提升精神追求。古琴曲的思想和精神追求都是比较正面的,对人的精神能够起积极作用。举个例子,古琴曲《鸥鹭忘机》讲的是这样一个故事:渔翁在海边钓鱼,海鸟在旁边跟他一起玩,渔翁没有想去抓海鸟;有一天当渔翁想抓海鸟时,海鸟就离他而去了。这个故事告诫大家要与人为善、保持内心正直。音乐是写情的艺术,要刻画故事中人内心的情感变化,才是一种好的音乐。古琴弹到高等境界,可以明心见性。

《瞭望东方周刊》:你年轻时受过多种传统文化的熏陶,比如昆曲、绘画、书法,功底深厚,这方面对你古琴艺术修养的提高有哪些帮助呢?

吴钊:我大学读的是历史系,也到中文系去听课,中国文学、古典文献,包括楚辞、乐府、宋词等都要读,这让我的文史修养跟音乐学院的人不一样。现在音乐学院古琴专业的最大问题就是传统文化修养的不足与传统琴技精髓的淡化、变异或丢失。很多年轻人弹出来的古曲往往没有味道,让人觉得肤浅。古代琴曲的审美是什么?不清楚,只停留于旋律的“哆来咪”。这是不够的。

一股说来,音乐的审美感觉比较抽象,诗与画则较具体,能告诉你具体的意境与情趣,比如恬淡、含蓄。你如能多读古诗、多看古画,就能明白这种情趣与意境,如果有传统技法作为支撑。在弹琴的时候就可以用上去。比如古琴曲《山居吟》是讲天人合一的,讲一个人以天地为家。以河流为腰带,以高山为屏风,表达了人与自然完全融而为一的那种豁达广阔的情怀与人生追求。很多古画——如宋人《山居图》,就表现了这种意境。

归根结底,可以说古琴曲是儒、道、禅思想的反映。要想弹好琴,就要多读书,增加修养,只有理解了,再加上熟练掌握了传统技法的精髓,才能完美地把它表现出来。