黄土高原弃耕地植被演替及其对土壤养分动态的影响

王春燕, 燕霞, 顾梦鹤

(1.兰州大学学报编辑部,甘肃 兰州 730000;2.中国科学院西北生态环境资源研究院内陆河流域生态水文重点实验室, 甘肃 兰州 730000;3.中国科学院西北生态资源环境研究院沙漠与沙漠化重点实验室, 甘肃 兰州 730000)

在土壤植被生态系统中,土壤和植被具有互动效应,土壤养分含量不仅影响植物的个体发育, 更进一步决定着植物群落的类型、分布和动态,植被则通过植物的吸收与固定、群落生物量的积累与分解等, 使得土壤养分在时间和空间尺度上出现各种动态变化过程[1-9]。植被的土壤养分效应与植物群落的地上、地下生物量的大小、保存率和周转率等密不可分,土壤和植被的互动效应促使土壤和植被不断的演化和发展[4,6-8]。黄土高原地处我国西部,因其特殊的黄土母质,土壤保水性能差,水土流失严重, 植被退化,生态环境恶化,严重影响和制约了当地的经济发展和生态环境可持续发展[3-4,7-9]。为了改善西部的生态环境现状,实现植被的自然恢复,20世纪90年代,国家开始逐步实施退耕还林还草工程,这既是保持水土和改善生态环境的重要手段,也是生态环境可持续发展的重要内容。

农田在弃耕以后,随着植物演替的进行,物种数会逐渐增多,群落结构趋于复杂化,进而恢复为乡土草本或矮小灌木植被,能够较好地适应并改善区域生态环境[4,7,10-15]。植物演替过程丰富了土壤资源,增加了土壤的空间异质性,从而维持了物种间关系、群落格局以及物种多样性[16-18]。在植被演替过程中,弃耕地通过演替恢复到顶级群落是一个漫长的过程,作为生态环境的主要因子,土壤和植被之间是不断适应和改造的过程,因此,阐明演替过程中植被和土壤的互动效应具有重要意义,可为植被的恢复与重建提供重要的科学依据。本研究拟以甘肃黄土高原丘陵区的弃耕地为对象,采用空间序列代替时间序列法,通过野外调查和室内分析相结合的方法,研究弃耕地植被自然恢复演替过程中的群落结构特征、植被恢复过程以及在植被恢复过程中土壤物理、化学、生物学性质动态变化,以期揭示弃耕地自然恢复的植被演替规律和土壤质量对植被恢复的响应及其机理,为黄土高原弃耕地植被恢复和重建提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验地位于甘肃省皋兰县崖川村中国科学院西北生态资源环境研究院的皋兰生态与农业综合试验站(N 36°13′,E 103°47′,海拔1780~1820 m),属黄土高原台地地貌,年降水量263 mm,70%集中在5-9月,年平均温度6.3 ℃,年平均蒸发量 1785 mm,无霜期245 d,土壤属于灰钙土。从植被类型看,天然植被为温性荒漠化草原,在阳坡,有旱生的半灌木红砂(Reaumuriasoongorica)、灌木亚菊(Ajaniafruticulosa)以及旱生的丛生短花针茅(Stipabreviflora),阴坡是以丛生的短花针茅为优势种的群落,耕地中杂草主要有赖草(Leymussecalinus)、白莲蒿(Artemisiasacrorum),茵陈蒿(Artemisiacapillaris)、顶羽菊(Acroptilonrepens)、苦苣菜(Sonchusoleraceus)、猪毛菜(Salsolacollina),阿尔泰狗娃花(Heteropappusaltaicus)和一些禾本科植物,主要为温性草原类植物。

1.2 研究方法

选择弃耕时间为1、6、12、22年的弃耕地进行实验,每种弃耕地选取面积为50 m×200 m的试验样地,采用时空互代的方法研究弃耕地演替过程中的群落生物量以及土壤理化性质变化。1年弃耕地中主要物种有锋芒草(Tragusracemosus)、冠芒草(Enneapogonborealis)、田旋花(Convolvulusarvensis)、苦苣菜、阿尔泰狗娃花等,植被盖度达到25%。6年弃耕地中,主要物种有锋芒草、冠芒草、小画眉草(Eragrostisminor)、顶羽菊、枸杞(Lyciumbarbarum)、鹅绒藤(Cynanchumchinense)、田旋花、地锦草(Euphorbiahumifusa)、白茎盐生草(Halogetonarachnoideus)、白莲蒿、狗尾草(Setariaviridis)、茵陈蒿、赖草等,植被盖度达到40%。12年弃耕地中,赖草为建群种,其他物种主要有顶羽菊、苦苣菜、茵陈蒿、枸杞、白茎盐生草、锋芒草等,植被盖度达到20%。22年弃耕地中,无芒隐子草(Cleistogenessongorica)和短花针茅为建群种、其他物种主要有枸杞、骆驼蓬(Peganumharmala)、锋芒草、白茎盐生草、地锦草、冠芒草、野韭菜(Alliumjaponicurn)、小画眉草、狗尾草等,植被盖度达到65%。在2011、2012年的5-8月每月进行植被调查,在试验样地中随机选取样方,1、6、12年的弃耕地植被为草本,植被选取1 m×1 m的样方,22年弃耕地中有灌木出现, 选择4 m×4 m的样方,每个样地设5个重复,调查内容为:物种多度、高度、丰富度和盖度。8月采用环刀法测定土壤容重和pH值,每个样地4个重复,测定土层深度为:0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm、30~40 cm、40~50 cm、50~60 cm。同时采用挖剖面法取土样测定土壤养分,取土深度和每层深度同前,在样地中按照S型测定9个点,每3个点的土样混合作为一个样品,每个样地3个样品,采用重铬酸钾容量法-外加热法测定土壤有机质;采用半微量凯氏法(K2SO4-CuSO4-Se 蒸馏法)测定全氮[8]。 9月收获地上生物量,每个样方内的植物齐地面刈割,烘干(85 ℃,24 h)称重。

2 结果与分析

2.1 弃耕地植被特征

弃耕地的植被特征变化如下:弃耕早年,一年生草本开始入侵,主要有禾本科的锋芒草和冠芒草,菊科的茵陈蒿和白莲蒿,其他物种有刺儿菜(Cirsiumsetosum)、枸杞、苜蓿(Medicagosativa)、阿尔泰狗娃花 、白茎盐生草、小画眉草、狗尾草和赖草等。弃耕6年以后,菊科的茵陈蒿和白莲蒿逐渐成为优势种群,其他物种主要有尖头叶藜(Chenopodiumacuminatum)、刺儿菜、苦苣菜、阿尔泰狗娃花、冠芒草等。弃耕12年,赖草成为优势种群,物种多样性降低,主要有茵陈蒿、尖头叶藜、阿尔泰狗娃花、苦苣菜和顶羽菊等。弃耕22年以后,短花针茅和无芒隐子草逐渐成为优势种群,物种丰富度增加,主要有锋芒草、冠芒草、茵陈蒿、白莲蒿、尖头叶藜、狗尾草、猪毛菜(Salsolacollina)、枸杞、短柱亚麻(Linumpallescens)、骆驼蓬和阿尔泰狗娃花等,红砂、灌木亚菊、星毛补血草(Limoniumsinense)等超耐旱物种开始出现。

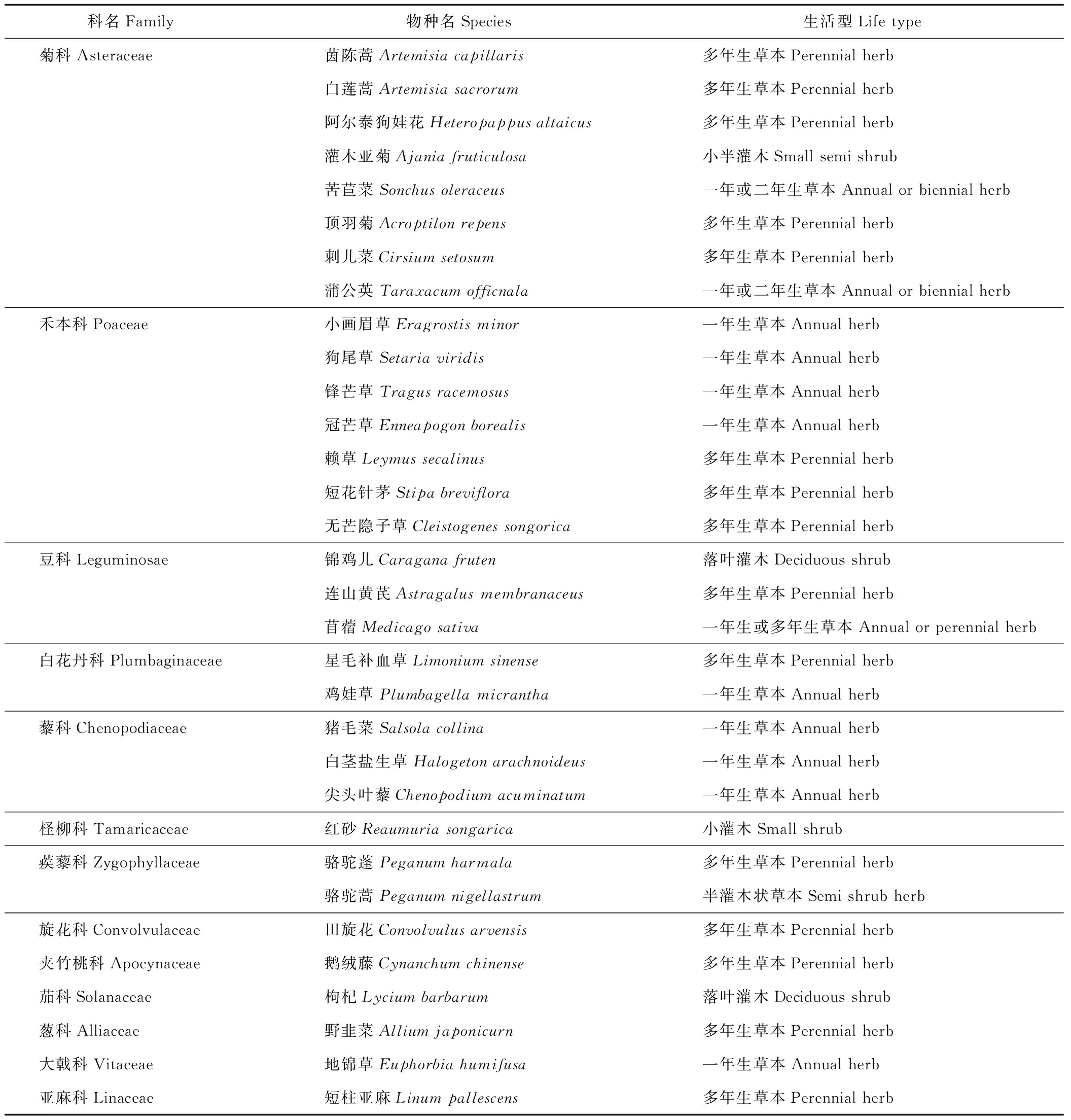

植被调查表明,试验区共有物种32种,分属禾本科、菊科、豆科、白花丹科、藜科、柽柳科、蒺藜科、旋花科、夹竹桃科、茄科、葱科、大戟科、亚麻科等13个科(表1)。禾本科和菊科的植物种类共有15种,占到整个群落物种的47%,藜科和豆科的物种各有3种,蒺藜科和白花丹科的物种各有2种,其他科的物种均只有1种。4种弃耕地中植物物种丰富度呈先减少后增加的趋势,按照物种丰富度增加的顺序依次为:12年(6种)<6年(7种)<1年(12种)<22年(16种)。在整个试验区,菊科和禾本科的物种在群落中所占比例最大,表明菊科和禾本科在实验区弃耕地植被自然恢复过程中所起的作用较大,在该地区的植物区系中占据重要地位。

2.2 弃耕地的地上生物量

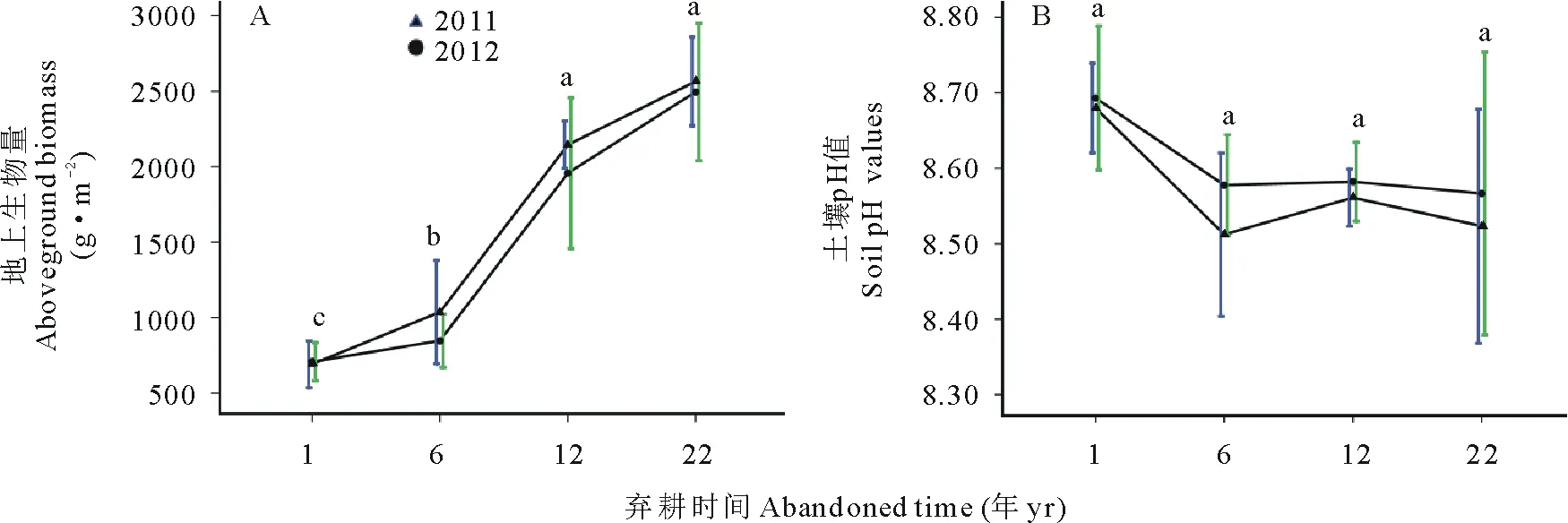

1、6、12、22年4种弃耕地群落的地上生物量如图1A 所示,弃耕地地上生物量随着弃耕时间的增加逐渐增加,其中6~12年的生物量增幅较大。2011年,4种弃耕地的地上生物量分别为:691、1036、2145、2566 g·m-2。2012年4种弃耕地的地上生物量分别为:707、847、1957、2495 g·m-2。方差分析表明,2011、2012年际间地上生物量无显著差异(F=0.207,P>0.05),不同弃耕时间的地上生物量有显著差异(F=84.825,P<0.05),多重分析(LSD)表明,1年弃耕地与6年弃耕地地上生物量之间存在显著差异(P<0.05),与12和22年弃耕地之间存在显著差异(P<0.05);6年弃耕地与12和22年弃耕地之间有显著差异(P<0.05);12年弃耕地与22年弃耕地之间无显著差异。

2.3 土壤pH值和容重

2011、2012年,1、6、12、22年4种弃耕地的土壤pH值变化如图1B所示。2011年的土壤pH值变化范围为8.51~8.68,2012年的变化范围为8.56~8.69,表明该地区土壤为碱性,土壤pH值随着弃耕时间的增加逐渐减小。单因子方差分析表明,4种弃耕地的土壤pH值无显著差异,2011、2012年际间土壤pH值无显著差异。

表1 4种弃耕地群落组成Table 1 Community composition of 4 kinds of abandoned farmland

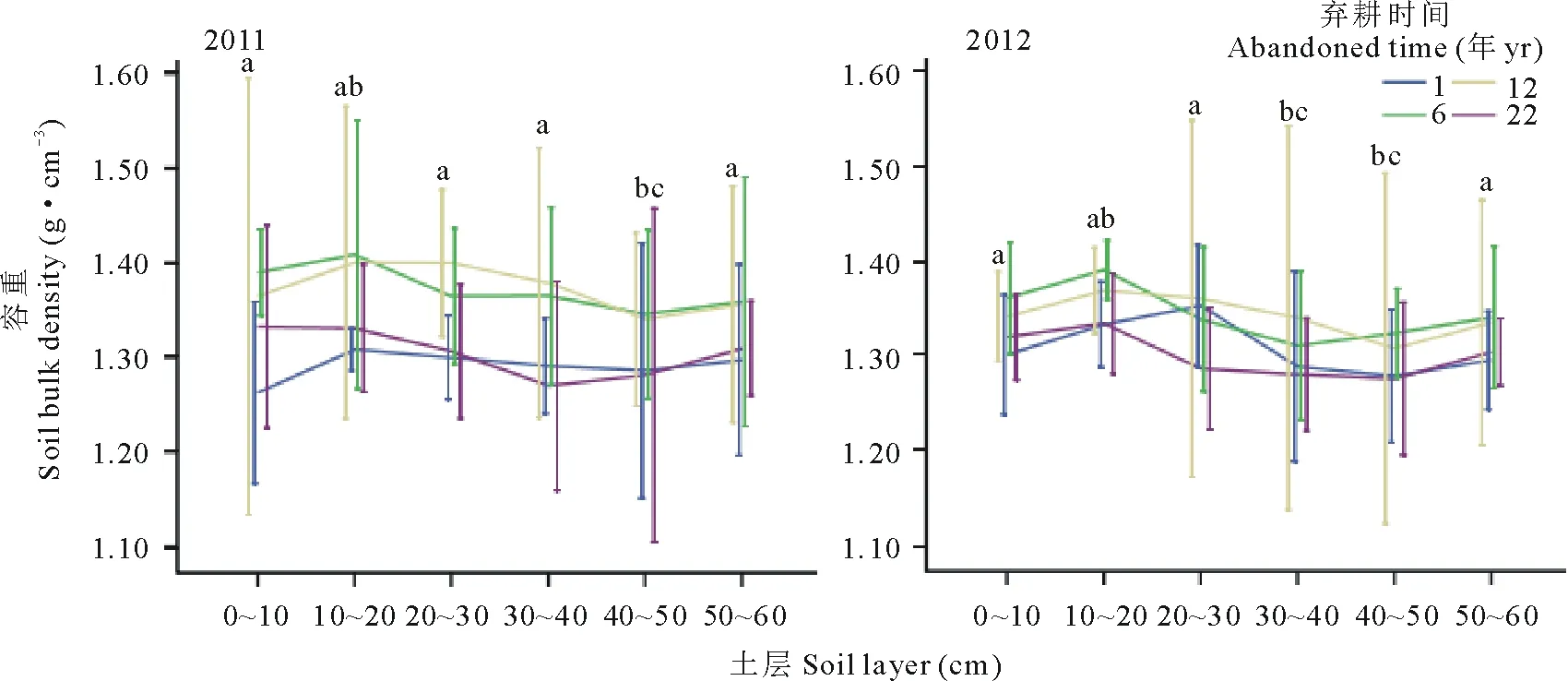

2011年1、6、12、22年4种弃耕地土壤容重分别为:1.29、1.37、1.37、1.31 g·cm-3, 2012年的土壤容重分别为:1.31、1.34、1.34、1.30 g·cm-3,单因子方差分析表明,2011、2012年际间土壤容重无显著差异(F=1.877,P>0.05)。4种弃耕地在0~60 cm土层中的土壤容重如图2所示,土壤容重表现出随着土层先上升后逐渐下降的变化趋势,其中在10~20 cm土壤容重较大,之后逐渐下降。方差分析表明,不同土层的土壤容重具有极显著差异(F=4.12,P<0.01),不同弃耕时间的土壤容重显著差异(F=16.09,P<0.01),二者的交互作用不显著。对不同土层土壤容重的多重比较(LSD)分析表明,0~10 cm土层的土壤容重与40~50 cm土层的土壤容重之间存在显著差异(P<0.05),与其他4个土层之间均无显著差异;10~20cm土层的土壤容重与20~30cm土层的土壤容重之间无极显著差异,与30~40 cm、40~50 cm、50~60 cm 3个土层的土壤容重之间均存在显著差异(P<0.05);20~30 cm土层的土壤容重与40~50 cm土层之间存在显著差异(P<0.05),与30~40 cm、50~60 cm土层之间无显著差异;30~40 cm土层的土壤容重与40~50 cm、50~60 cm土层之间无显著差异;40~50 cm土层的土壤容重与50~60 cm土层之间无显著差异。对不同弃耕时间的土壤容重的多重比较(LSD)分析表明,1年弃耕地的土壤容重与6和12年之间存在极显著差异(P<0.01),与22年弃耕地之间无显著差异;6与12年弃耕地之间无显著差异,与22年之间存在显著差异(P<0.01);12年弃耕地与22年之间存在极显著差异(P<0.01)。

图1 4种弃耕地中地上生物量和土壤pH值变化Fig.1 Effect of four kinds of abandoned farmland on aboveground biomass and soil pH values不同字母代表0.05水平的显著性差异。Different letters represent significant difference at 0.05 level.下同The same below.

图2 4种弃耕地土壤容重比较Fig.2 Comparison among soil bulk density of four kinds of abandoned farmland

2.4 4种弃耕地土壤有机质和全氮比较

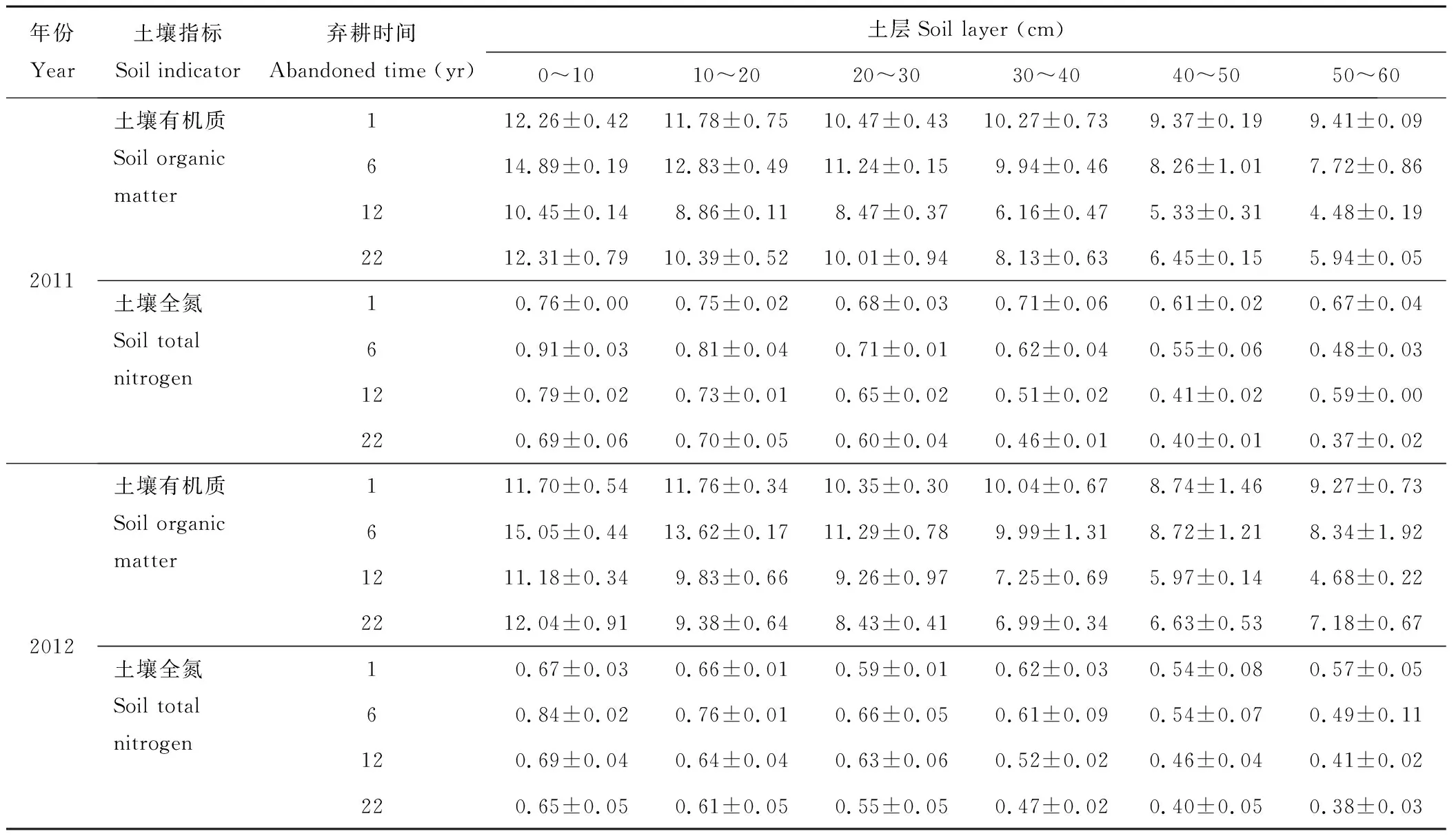

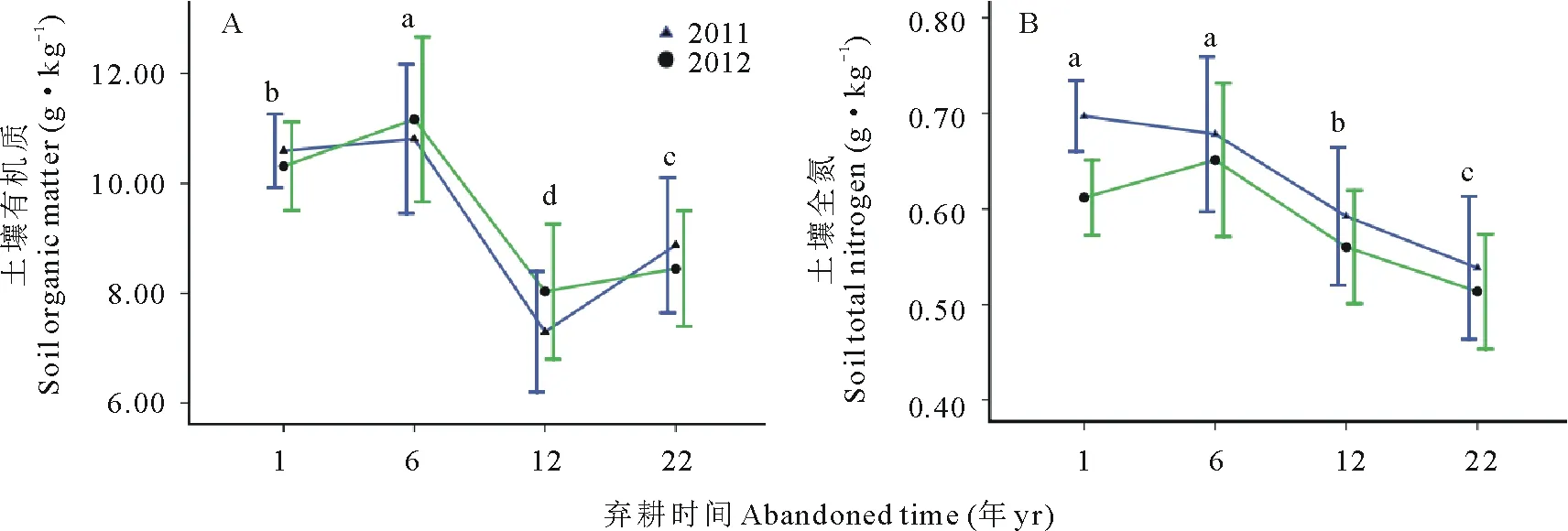

2011、2012年测定的1、6、12、22年4种弃耕地在不同土层中土壤有机质和土壤全氮含量如表2所示。土壤有机质在0~60 cm土层中呈下降趋势,在0~10 cm土层中最高,有明显的表聚现象。方差分析表明,2011、2012年际间土壤有机质无显著差异(F=0.235,P>0.05),不同土层的土壤有机质之间存在极显著差异(F=77.21,P<0.001),不同弃耕时间的土壤有机质之间存在极显著差异(F=62.58,P<0.001),土层和弃耕时间的交互作用对土壤有机质具有显著影响(F=2.43,P<0.05),其余交互作用之间均无显著影响。不同土层土壤有机质的多重比较(LSD)分析表明,除40~50 cm和50~60 cm土层之间无显著差异外,其余各层之间均存在极显著差异(P<0.001)。进一步对不同弃耕时间的土壤有机质进行年际间比较,如图3A所示,2011年4种弃耕地土壤有机质按照从高到低依次为:6年(10.8 g·kg-1)>1年(10.6 g·kg-1)>22年(8.9 g·kg-1)>12年(7.3 g·kg-1),2012年4种弃耕地土壤有机质按照从高到低依次为:6年(11.2 g·kg-1)>1年(10.3 g·kg-1)>22年(8.4 g·kg-1)>12年(8.0 g·kg-1)。不同弃耕时间的土壤有机质多重比较(LSD)分析表明,1和6年弃耕地的土壤有机质之间存在显著差异(P<0.05),其余均存在极显著差异(P<0.01),如图3A所示。

表2 不同弃耕时间、不同土层的弃耕地土壤中的有机质和土壤全氮含量(平均值±标准误)Table 2 Soil organic matter and total nitrogen of abandoned farmland among different soil layers and abandoned time(mean±SE) (g·kg-1)

图3 4种弃耕地土壤有机质和土壤全氮变化Fig.3 Effect of four kinds of abandoned farmland on soil organic matter and soil total nitrogen

如表2所示,土壤全氮在0~10 cm土层较高,在0~60 cm土层中呈下降趋势,和土壤有机质同样表现出明显的表聚现象。方差分析表明,2011、2012 年际间的土壤全氮存在显著差异(F=12.02,P<0.05),土层对土壤全氮具有极显著影响(F=57.62,P<0.001),弃耕时间对土壤全氮具有极显著影响(F=29.31,P<0.001),土层和弃耕时间的交互作用对土壤全氮具有显著影响(F=2.84,P<0.05),其余交互作用均不显著。不同土层的土壤全氮多重比较(LSD)分析表明,除40~50 cm和50~60 cm之间无显著差异外(P>0.05),其余均存在显著差异(P<0.05)。进一步对不同弃耕时间的土壤全氮进行年际间比较,如图3B所示,2011年4种弃耕地的土壤全氮分别为:1年(0.69 g·kg-1)>6年(0.67 g·kg-1)>12年(0.59 g·kg-1)>22年(0.53 g·kg-1) ,随着弃耕时间增加逐渐降低;2012年4种弃耕地的土壤全氮分别为:6年(0.65 g·kg-1)>1年(0.61 g·kg-1)>12年(0.56 g·kg-1)>22年(0.51 g·kg-1),和2011年的变化趋势基本一致。不同弃耕时间的土壤全氮多重比较(LSD)分析表明,1、6年弃耕地的土壤全氮无显著差异,其余之间均有极显著差异(P<0.001),如图3B所示。

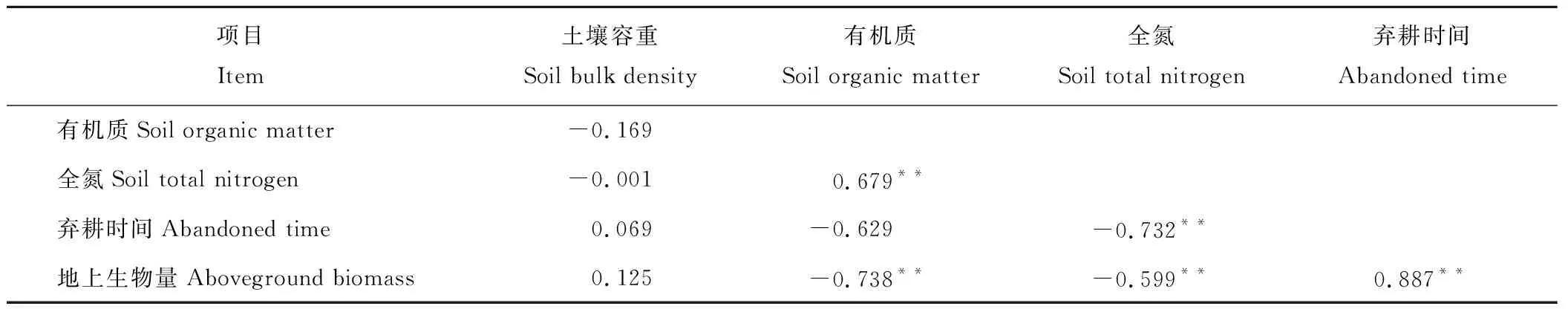

2.5 地上生物量、弃耕时间以及土壤理化性质的相关性分析

为了探讨植被地上生物量、弃耕时间以及土壤理化性质之间的关系,可以通过计算相关系数来进行相关分析,现将地上生物量、弃耕时间以及0~60 cm土壤养分含量进行相关性分析(表3)。

表3 地上生物量、弃耕时间及土壤理化性质的相关性分析Table 3 Correlation analysis among aboveground biomass, abandoned time, and soil physical and chemical properties

**:P<0.01.

从表3中可以看出,弃耕地地上生物量与土壤有机质、土壤全氮和弃耕时间之间相关性显著(P<0.01),其中与土壤有机质和全氮呈显著负相关关系(P<0.01),与弃耕时间呈显著正相关关系(P<0.01);地上生物量和土壤容重无相关性。弃耕时间与土壤有机质和土壤全氮负相关,其中与土壤全氮之间呈显著负相关关系(P<0.01)。土壤全氮和土壤有机质之间呈显著正相关关系(P<0.01)。

3 讨论

弃耕初期,一年生杂草入侵,较多的空闲生态位为许多杂草提供了共存的机会,物种多样性较高。随着大量一年生杂草的入侵,种间竞争开始变得激烈,导致一些竞争力弱的物种退出杂草群落[13-15],弃耕12年时,根茎型禾草——赖草成为优势种群,这种植物具有较强的分蘖能力,个体大,返青早,具有较强的竞争力,抑制了许多一年生和多年生草本植物的生长和繁殖,导致这些物种生活力下降乃至死亡或迁出[20-21]。演替进行到22年时,物种丰富度和植被盖度逐渐增加,随着演替的进行,无芒隐子草和短花针茅形成的共优群落取代了赖草群落,它们具有较强的资源利用能力和群落控制能力,使得群落结构相对稳定,生态环境逐渐得到改善,能够使更多的物种得以生存,同时,一些更耐旱的灌木红砂和亚菊开始出现,至此,完成了弃耕地草本阶段的演替过程。本研究结果和前人的许多研究结果是一致的。农田弃耕后,一年生草本植物入侵,随着弃耕演替的进行,植物群落的建群种、优势种发生更替,群落的丰富度、盖度和生物量会呈现出波动趋势[9-10,13-15,19]。杜锋等[18]对黄土高原撂荒地的研究表明,弃耕6年后,群落形成铁杆蒿(Artemisiagmelinii)或茭蒿(Artemisiagiraldii)形成的单优群落,物种多样性下降,15年左右的时候,单优群落被更耐旱的达乌里胡枝子(Lespedezadavurica)或白羊草(Bothriochloaischaemum)共优群落代替,物种多样性增加。魏兴琥等[13]对黄土高原弃耕地的研究,也发现物种多样性随着弃耕时间发生波动的研究结果。蒋金平[17]在黄土高原撂荒地的研究和本研究结果也很相似,在演替过程中,弃耕7年的时候,物种丰富度降至最低,弃耕20年后,物种丰富度显著增加达到26种。由此可知,弃耕地在植被恢复过程中,物种丰富度会随着弃耕时间出现波动变化,随着演替的进程,群落层次分化逐渐明显,结构呈现复杂化,能够包容多类生态型的物种共存,演替进一步向着当地的顶级群落发展。

许多关于弃耕地的研究发现,植被在恢复过程中,地上生物量会随着弃耕时间发生波动,往往是在演替初期较高,中间会有所下降,之后逐渐增加[10-12,19,22]。杜锋等[18]在黄土高原撂荒地的研究中发现,撂荒初期地上生物量较高,5~7年时地上生物量最低,之后逐渐增加。安慧等[19]在宁夏盐池的弃耕地研究表明,随着弃耕年限的增加,群落地上生物量呈先减少后增大的变化趋势。本研究结果表明,弃耕地的地上生物量随着弃耕时间的增加逐渐增加,和物种丰富度的波动趋势并不一致,也和其他研究者的结果不完全一致。这是因为,在群落演替过程中,地上生物量的变化与群落结构以及优势群落具有密切关系,本研究中,弃耕演替到12年时,赖草作为优势群落取代了之前的杂草群落,赖草依靠其旺盛的营养繁殖进行种群扩充,在空间上向外伸展和扩张,在时间上通过无性系分蘖株增加数量和体积,这也是根茎类禾草在众多草地类型中成为建群种或优势种的主要原因[20-21],赖草通过分蘖形成很多新个体,促进多个植株的生长发育,从而使群落获得较高的生物量,因此,在群落演替过程中,群落生物量并不因为群落物种多样性降低而降低。弃耕22年以后,群落优势种更替,植被中逐渐出现旱生灌木亚菊、枸杞和超旱生的红砂等,群落结构趋于稳定,群落地上生物量也继续增加。从地上生物量与弃耕时间、土壤理化性质的相关性分析结果来看,对弃耕地地上生物量影响较大的是弃耕时间,表明演替过程中植被盖度和群落组成种的生态学特性对群落生物量具有较大影响;其次是土壤有机质和土壤全氮,在群落演替过程中,群落生物量对土壤有机质和土壤全氮具有负效应;土壤容重对弃耕地地上生物量的影响很小。

植物群落演替过程是植被与土壤相互影响和相互作用的过程。植被通过凋落物和根系分泌物影响土壤有机质的积累和分布,土壤养分含量反过来会制约植被的生长[1,17-19,22-27]。本研究中,土壤有机质和土壤全氮在0~20 cm的土层中高于其他土层,具有明显的表层集聚效应,随着土层深度增加,有机质和全氮含量降低。这主要是因为在弃耕地中,一年生和两年生草本植物的地面凋落物能够促使土壤表面的有机质积累增加,同时减少地表径流,减少土壤养分流失,因此表现出明显的表层富集效应。本研究中,土壤有机质和土壤全氮在演替过程中表现出波动的变化趋势,这种波动主要是演替过程中群落结构发生变化和群落更替造成的,这与许多前人的研究结果是一致的[22-26]。本研究中,弃耕地在演替过程中土壤有机质和土壤全氮随着弃耕时间的增加呈下降趋势,与许多研究并不一致,原因有三,其一,农田耕作时土壤有外部的养分输入(施肥),弃耕后,养分输入供给停止,故弃耕1年样地中土壤养分含量较高;其二,与弃耕演替过程中群落组成关系较大,弃耕时间6~12年,根茎型禾草——赖草逐渐成为优势种,其较强的竞争力能更有效地利用土壤养分,从而导致土壤养分持续下降;其三,土壤有机质和全氮在演替过程中呈下降趋势还可能与土壤养分的流失有关,杜锋等[18]在黄土高原撂荒地的研究中就有相似结果。在演替过程中,较肥沃的土壤或弃耕地在受到干扰最初的几年里,养分的流失比较严重,植被生长受到限制,随着演替的进行, 通过植被的生物吸收、固定和表层富积作用等, 使得土壤有机碳、氮、土壤微生物等逐渐增多,对土壤的物理和化学性状产生一定的改良作用,进而会促进植物群落演替的进行,这和田洪艳等[22]、郝文芳等[4]、魏兴琥等[13]、宋娟丽等[5]在黄土高原弃耕地演替过程中土壤理化性质变化特征的研究结果具有相似之处,表明随着弃耕地植被的恢复,土壤理化性质不断优化,总体上趋于向良性方向发展。

4 结论

弃耕地演替过程中,演替趋势为:弃耕早期(1~6年)为茵陈蒿+白莲蒿的杂草群落,演替中期(6~12年)为赖草群落,演替中后期(12~22年)为无芒隐子草+短花针茅群落。在整个试验区,菊科和禾本科的物种在群落中所占比例最大。

在演替过程中,弃耕地地上生物量随着弃耕时间的增加逐渐增加,其中6~12年的生物量增幅较大。弃耕地中植物物种丰富度呈先减少后增加的趋势,与弃耕地地上生物量波动趋势不一致。

土壤有机质和土壤全氮在0~20 cm的土层中高于其他土层,具有明显的表层集聚效应,随着土层深度增加,有机质和全氮含量逐渐降低。