整体护理干预在急诊重度颅脑损伤患者抢救中的应用观察

郝冉

(中国人民解放军第一五三中心医院急诊科 郑州450007)

近年来随着现代化建设快速发展,交通意外、高空作业坠落等所致颅脑损伤逐渐增多。重度颅脑损伤是病情较重的颅脑外伤,病情复杂,危急多变,病死率及致残率极高,在各类外伤中位居第一[1]。创伤后1 h在临床上被称为“黄金1 h”,该阶段颅脑损伤患者病死率高达50%[2]。研究显示[3],入院早期合理急救护理措施的实施,有利于保证急诊抢救工作顺利开展,提高患者及家属配合度,对降低病死率、改善患者预后至关重要。整体护理干预是一种新型护理服务模式,强调医护人员在加强对患者自身的关注外,更要把注意力放到患者所处的环境、心理状态以及物理因素等对疾病康复的影响因素上[4]。本研究旨在探讨整体护理干预在急诊重度颅脑损伤患者抢救中的应用效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2014年12月~2017年10月我院收治的重度颅脑损伤患者84例,根据入院顺序分为观察组和对照组各42例。观察组男23例,女19例;年龄 18~71岁,平均年龄(45.61±17.42)岁;损伤类型:交通意外伤17例,高处坠落伤11例,钝器打击伤9例,其他5例。对照组男25例,女17例;年龄 18~69岁,平均年龄(45.17±18.02)岁;损伤类型:交通意外伤19例,高处坠落伤10例,钝器打击伤9例,其他4例。两组性别、年龄、损伤类型等一般资料比较无显著性差异,P>0.05,具有可比性。本研究通过医院伦理委员会批准,所有患者自愿签署知情同意书。

1.2 纳入及排除标准 (1)纳入标准:均符合2016年美国《重型颅脑创伤治疗指南(第4版)》[5]相关诊断标准;年龄≥18岁;既往无脑外伤史。(2)排除标准:合并肝、肾等重要脏器功能不全者;合并颅内肿瘤疾病者;入组前6个月内有颅脑手术史;妊娠期及哺乳期女性。

1.3 护理方法

1.3.1 对照组 实施常规护理:清除患者口咽呼吸道等分泌物、血液以及呕吐物等并给氧,保持患者呼吸道通畅;连接心电监护仪,监测患者心电图、血氧饱和度以及生命体征;建立静脉通道并抽血;留置导尿;遵医嘱给药;详细记录相关的病情及数据;完善术前相关检查及准备,转送颅脑专科或手术室。

1.3.2 观察组 给予整体护理干预:(1)建立急诊绿色通道,完善急诊重度颅脑损伤抢救护理人员的工作规章制度、明确岗位职责及工作范畴;(2)成立急诊抢救护理小组,包括主管护师1人及护士2人,抢救过程中分工明确;(3)患者入院时由经验丰富的主管护师对病情进行快速评估,制定急救计划,主管护师同时负责气管插管、深静脉置管等操作,另安排1名护士负责留置尿管、抽血、配血等,另1名护士负责生命体征监测、给氧、吸痰、保持呼吸道通畅、填写急救护理记录单等;(4)必要时增加助理护士,负责与医院各科室与急救相关检查的联络工作,如安排颅脑专科医生会诊、MR或CT等影像学检查、负责转科或护送至手术室等;(5)急救措施完成后,加强基础护理,将患者身体、面部脏污及血迹擦拭干净,更换干净的病号服,提高患者舒适度;(6)对患者及家属进行适当心理辅导,做好解释工作,减轻患者及家属焦虑感、恐惧感,取得家属信任,使其积极配合医护人员抢救,减少干扰;(7)注意保护患者隐私,在留置导尿管、更换衣服或擦洗会阴时,使用屏风遮挡或关闭抢救室门窗,使患者充分感受到被尊重;(8)预见性分析救治过程中可能会出现的相关并发症,做好预防工作,发生时积极配合主治医生进行相应处理。

1.4 观察指标 (1)记录两组患者急诊科抢救时间,包括入院至检查时间、检查时间及检查后至手术/住院时间。(2)比较两组患者护理满意度。采用我院自制调查问卷进行护理满意度调查,由患者或家属配合完成,满分60分,>45分为十分满意,30~45分为满意,<30分为不满意。总满意度=(十分满意+满意)/总例数×100%。(3)统计两组患者并发症发生情况及病死率。

1.5 统计学方法 以SPSS18.0统计学软件分析数据,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料以率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

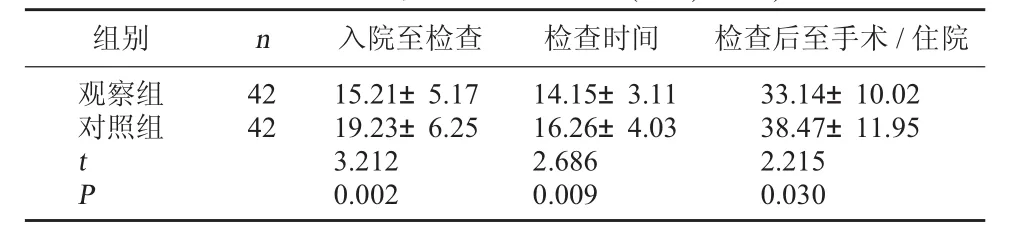

2.1 两组急诊科抢救时间比较 观察组入院至检查时间、检查时间以及检查后至手术/住院时间均低于对照组,P<0.05,差异具有统计学意义。见表1。

表1 两组急诊科抢救时间比较(min,±s)

表1 两组急诊科抢救时间比较(min,±s)

?

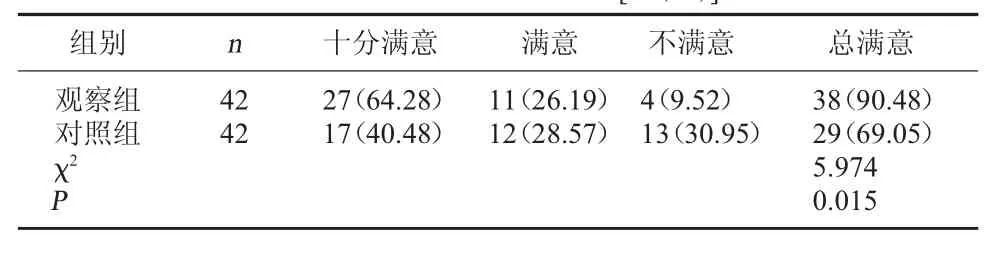

2.2 两组护理满意度比较 观察组护理满意度明显高于对照组,P<0.05,差异具有统计学意义。见表2。

表2 两组护理满意度比较[例(%)]

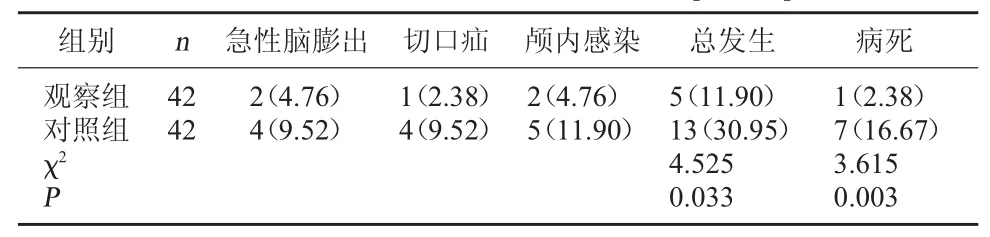

2.3 两组并发症发生率及病死率比较 研究组并发症发生率、病死率均明显低于对照组,P<0.05,差异具有统计学意义。见表3。

表3 两组并发症发生率及病死率比较[例(%)]

3 讨论

颅内出血及脑挫裂伤所致脑疝是导致重度颅脑损伤患者死亡的重要原因。研究显示[6],脑疝形成2~3 h可致残,超过6 h抢救成功率则会显著下降。因此,在并发脑水肿之前予以患者有效抢救及护理措施,有利于降低病残及病死率,对改善重度颅脑损伤患者预后至关重要[7]。伤后1 h是救治患者的黄金时段。但在传统护理模式下,护理人员对患者的照顾是片段式的,且偏重治疗,忽视了对患者的整体护理,加之护理人员责任及分工不明确,导致护理工作难以有序开展,护理效率及护理质量不高,进而影响重度颅脑损伤患者的救治[8]。

近年来,护理领域不断探索新型护理服务模式,以满足越来越多患者对临床护理工作提出的更高层次要求。在此背景下,整体护理干预逐渐发展并完善。相比传统护理模式,该模式护理质量更高,得到临床广泛认可。钟梅等[9]研究发现,在严重创伤患者急诊救治护理中应用整体护理,可有效提高抢救成功率,降低并发症发生率及病死率,且护理满意度相对较高。重度颅脑损伤病情危重、进展快,因此提高抢救效率,减少不必要的时间浪费,对提高抢救成功率至关重要。整体护理干预通过建立绿色通道、完善相关规章制度,并成立急诊抢救小组、明确护理人员工作范畴及岗位职责,有利于提高护理效率、加强与主治医生的配合。同时,加强与医院各科室联络、提前安排检查科室做好相关检查准备,亦是提高抢救效率的关键。

本研究结果显示,观察组入院至检查时间、检查时间、检查后至手术/住院时间均低于对照组(P<0.05);观察组护理满意度明显高于对照组,并发症发生率及病死率均低于对照组(P<0.05)。说明急诊重度颅脑损伤患者抢救过程中实施整体护理干预,避免了传统护理的盲目性与无序性,使护理工作有条不紊地进行,有效提高了护理效率与护理质量,有利于协助主治医顺利进行急诊抢救工作,缩短抢救时间,降低并发症发生率及病死率,从而提高护理满意度。综上所述,整体护理不再将护理重点局限于疾病本身,在为患者提供有效救治的同时,注重保护患者隐私、更加关注患者及家属心理状态及情绪,有效缓解患者及家属负性情绪,提高其在救治工作中的配合;同时,预见性分析可能会发生的并发症,并做好相关防治措施,可有效降低并发症发生风险,改善患者预后。