植物,植物

李达伟

我们长时间保持静默,在他们面前,我甚至感觉到了某种程度的虚弱与无力

随风而逝。许多物事必将随风而逝。我是听到了呼呼的风声。我是听到了风声的日渐微弱。草甸上的一些物事随着风声,从我面前慢慢飘过。我以听风者的角色坐在群山之间的某个位置上。那时听风者便是我的身份之一,这是那时我颇为牵强的自我定义。风时而坚硬粗糙,时而柔和圆润。(这时,我的身份已经有了一些变化,我暂时不是一个牧人了,即便我在一些时间里会重新回到那个世界的世界放牧几天,但那已经不是真正意义上的放牧了,我的心境已经发生了前所未有的变化,我正用另外一种观看之道来回看那些时间与空间。我并没有与那段放牧的时光决裂,在那段不长的放牧时光里,我收获了认识世界的世界的一些宝贵经验,我的经验,以及羊群的,以及牛马的,以及那些高山深谷之中的自然的。也因为对于那段时间的重视,我才有了理由出现在了与那个世界的世界极其相同,又有一些不同的这个世界。这也是一个“世界的世界”,符合我对于“世界的世界”的认识与偏执。“世界的世界”与“世界”是不同的,至少在我的内心深处所呈现出来的是不同的,“世界的世界”包含着闭塞与隐藏于世界之内的意味,就像眼前的这个“世界的世界”存在于一个高山之后,很少有人会出现在这里,但它的意义还不止于此。我的那个“世界的世界”,确实很少有人出现,比出现在眼前的这个世界中的人要少得多,它构成了一个属于我的繁复的世界,准确说是繁复的“世界的世界”。“世界的世界”,这是拗口的,似乎也多少有些牵强,但里面有着我所希望抵达的有关缠绕与繁复的东西。“世界的世界”于我是一个值得触碰的复杂的世界,不只是属于牧人生活的世界,里面有着一些复杂与多义的东西。我是出现在了这里,我能感受到类似的风曾在那个世界的世界经常触碰着我那敏感而柔弱的灵魂,用一颗柔弱敏感的灵魂去观望着世界的现实与灵魂本身,我也在用自己的方式观望着眼前的那些稀少的人与繁多的牛羊马的熔炉般的生存经验,我曾这样生活过,但我也不曾这样生活过,也许这些不一样的东西才最应该是我触及的,不一样让一些行径有了某些意义,但我总觉得现在我那敏感的判断与感觉已经出现了多少让我沮丧的退化。一些东西会随风而逝,而一些东西又真正能随风而逝吗?我是曾在那里思考过这个问题,也是因为思考的停顿让我的表达在这个时间里顿了顿。但我又在具体思考些什么?眼前的这个有些明晰的世界与现在我生活的混沌而庞杂而容易受引诱困扰的世界是不同的,我在那一刻想到了私人生活在不同世界中的位置,我需要确立自己的位置,我需要让自己不会受那么多东西的困扰,而只有在眼前的这种世界里我才能真正拥有长时间的宁静。宁静的持续性已经变得异常奢侈。在宁静的状态下长时间保持写作与阅读的状态也多少已经变得有些奢侈。一切物事必将会随风而逝,希望那些挣扎的心灵能挣脱黑暗,逃离周围的某些罪过、不义与诱惑。)

我缓缓睁开眼睛。我来的时间刚好,绿色的草甸,绚烂的野花开放,一些稀疏的雨滴飘落,河流在草甸中央蜿蜒流淌,我猛然意识到自己所处的世界是潮湿而温润的。我先看到的是羊群在被铁丝网围起的草甸上随意铺开,自由的一种状态,那也是我所渴念的其中一种自由的状态,我还看到了几匹马,有几匹是枣红色的,我还看到了牛群,各种毛色混杂。我是想与某些人谈谈美感,这些物事在我面前呈现出来的美感,那时对于美感的认识开始与以往不同,必然要有所不同。我朝他们望了望,他们以各种姿态进入那片草甸,其中有几个兴奋地朝羊群冲去。当时我就想把眼睛轻轻闭上一会。我想好好感受一下那时内心的激荡,旷野,很少的人,很多的牛羊,青绿的世界中很多的野草野花。向内,私人,个体,感觉却变得并不单薄,反而很复杂。这样的世界是很迷人,这是美感充盈的世界。(我们都想躲到世界之后,而我想躲到的是那个世界的世界,每当这样的思想困扰着我时,我并不是在浮夸与矫情,而是在那个世界的世界生活的那段时间已经如烙印般存在于我身上,我经常会情不自禁地进行着“对比”。我是喜欢向内的,极具个性的,极具有一些想法的生活着,我甚至希望自己能保有一些独立性与对艺术的创新性。在那个世界的世界,确实是给我提供了这样的自然,我在那片自然中没有受到更多的束缚,我的想法可以随时喷涌而出,毕竟很多时候我只是面对着那个自然与自己,我的很多对话都近乎是在自言自语之中,或者直接就在思想的深处完成。在那些对话中,我会把自己牧人身份只是作为其中一种身份,我还有一些身份,就像现在我的身份是一个听风者,我还可能是一个阅读者,我的背包里面是拿了一本书,我的身份还可能是其他。我在错综复杂的身份中,所感受到的是对于那个世界的世界的一种审美痛快,一些美感对于我是重要的,我尤其珍惜那些现在回想起来来之不易的美感。现在我在面对着眼前的世界时,我又感受到了一种久违的审美痛快,眼前的世界与曾经我放牧的那个世界的世界是那般相似,一些久违的物象接连迭出,我成了一个旁观者,我在观望眼前的世界的同时,观望着我那已经逝去的记忆与真实。很多时候,一些对于美感的认识与态度只有属于个人了它才成立,不然可能在别人那里它便是背离真实的,当我们一群人出现在那里并咿咿呀呀地感叹那深不见底的美感时,我们忽略了很多东西,我们其实离那个世界的真实很远,而我可以离那个世界的世界很近,毕竟我在那个世界的世界放牧了很长时间。那个世界的世界也曾有一些无尽的美感,“无尽”是错误的,只有现在我才意识到。眼前的这个世界的美感,给我们的依然是一副无尽的姿态,但这次我将会有所慎重,无尽随时会被掏空,就像我曾放牧的那个世界的世界。我在选择性地描述和回忆有关那个世界的世界的一些东西时,我同样也是慎重的,那个世界的世界的真实是否就是我所描述的真实?)

“每个生命都会显示满足的迹象,躺在地上的牛群似乎也有着伟大沉静的思想。”(爱默生)在那两个草甸坝里,我面对的就是一群牛羊,马还少(至少入目的马很少),一群又一群的羊在草甸上自由地啃食着草,一些牛躺在了地上,当那些羊与牛朝我转了过来并复杂地望了我一眼,然后又把目光折了回去。在那样的一瞥中,我无疑能感觉某种深邃的思想对于我的不屑,那时我真觉得它们必然是有着伟大而沉静的思想的,它们把花在吃草而外的时间基本都用在了思考之上。(这里有着我在观望这个世界时的一种无法抑制的太过武断与主观,它们就生活在那里,我们之间是有着一些交流的障碍,我们有着各自的语言系统,我是不该随意去臆测那些牲畜的世界,我是不该先入为主地做出判断,毕竟这样的判断往往漏洞百出。在那个世界的世界中放牧的时间里,我很少会去随意臆测它们的世界。当我在随意臆测它们的世界的同时,我感觉到了臆测的无力。但在一些时间里,我又觉得我们都已经身处于一个语言系统之中,我们有过很默契的对谈,我就在深谷中朝一些牛叫了几声,它们知道我在叫它们,它们纷纷从对面跑了过来,卷起了一些尘土,急促的声音越来越近,同时还伴随着它们的语言,那时我分明听懂了它们的语言,我知道它们想吃盐了,我早就把包谷面和盐巴捏成一团,一头牛两个面团。在这样的情境当中,我们可以交流。在这样的情境中,我又觉得自己的臆测有了合理存在的理由。它们不再卷起尘埃,而是近乎优雅地缓慢地离开了我,在离我不远的草地上躺了下来,慢慢反刍着。)

我又一次妄测着:我眼前的那个牧人,以及与他一样洒落在大地上的牧人,也以那些牛羊一样的姿态在思考着。我是在与一些与自然之间完成了无缝对接的思想者对话,只是我们的对话更多游离于那些深邃的思想之外。其实我们并没有说多少话。我们长时间保持静默,在他们面前,我甚至感觉到了某种程度的虚弱与无力。(我们之间是有着一些似乎无法逾越的鸿沟,其实如果我把自己放牧的生活和盘托出的话,我们之间可能就会有一些畅快的交流,其实最终我们之间是有了一些畅快的交流,我是把曾经的牧人身份从身上的某处小心翼翼拿出来。我们围绕着“牧人”进行交流,我们交流着曾经放牧牛羊的生活,我们也提到了曾经放牧灵魂的过往与现在。我们在放牧的时间里,也会有一些纷杂的思想,那时我们是有思想的,那时我们有着对于世界有着我们最为独立的判断与认识,即便有些时候这些判断与认识错漏百出,甚至显得有些幼稚。)

那时我想做的就是躺在那些草甸上,看天上的浮云,以及远处的群山与近处弯曲流淌的河流。我感觉到了在这些草甸上短暂生活的时光,于我是重要的,我的感觉在那片泛绿的草甸面前变得柔软起来。在高原阳光的照射下,感觉会慢慢改变,可能会变得坚硬,可能会像那些牧人被风霜阳光曝晒下的肤色。但这一刻是柔软的时光,一生中能拥有多少柔软的时光?如果不是亲自来到这里,我将不会想到在这些群山之间还会有这样的角落。来这里只是几天,在这之后,我们还会不会有时间再次出现在这里?我们很多人都把来此次当成了最后一次来这里,至少我和张乃光老师是这样,我们无比珍惜这样的机会。当我一个人离开那些人群后,我遇见了他,我们都以特别珍惜的心情相遇,我们乐此不彼地进入草甸深处。(就像我会回忆着那段牧人生活时经常会有的感慨一样,我还会有那样的牧羊生活吗?我们一生中是会有多少那样的时光?我已经不敢肯定自己还会出现在这里,我也已经不敢肯定自己还能拥有舒适的时间成为牧人,我是牧人的时间里,我经常躺在某片草甸上静静地看着我的牛羊,我就静静地躺在某个山坡静静地看着山野随着时间的变化呈现出的不同。那时我最喜欢做的就是躺在那些草甸上,看天上的浮云,以及远处的群山与近处弯曲流淌的河流,似乎我的放牧生活里,除了这些而外我就再想不出什么要做的,那样的生活似乎是单调的,其实那样的生活并不单调。现在眼前的这个世界还没有遭受多少破坏,在面对着这个世界时,我的内心才不会有被侵扰的感觉,我还能舒适平静地面对世界。而在那个“世界的世界”,我的心境会有一些变化,那个“世界的世界”已经变成了“世界”,它已经经受了一些剧烈的激荡,已经不再是原来我放牧时的样子了。我的思想已经发生了太多变化。)

我们在看这片草甸的现在的同时,我们还在看这个世界的过往。过往的时光,被黑白的色调与颓败的墙体所记录,我们看到了一些简陋破旧已成废墟遗址的房屋,它们很多只是作为遗址而存在。那些古屋遗址所给人的就是这样的:“它们既不暗示企盼,也不暗示绝望”(约翰·伯格语)。有些房屋即便破旧,却还有一些房屋里有着人类的居住,在与生活其中的那些人相遇时,你会突然就有在那些房屋应该要有人生活才是的念头。除了很少的人而外,就没有多少有人会出现在那些遗址般的房屋之中,生命力在那些遗址中是显得柔弱凄惨了些,一些新建的房屋却给人生命力旺盛的感觉。在那个新建的房屋前,我们至少看到了一个稍显臃肿的女人,正赶着一群鸭子从其中一间房屋前面的空地上往旷野的方向走去。那个女人并不是那些长时间生活在这个世界的人中的一个,长时间生活在这里的人是有,但没有她。我们在问她这个问题时,她有那么一会停顿了一下,神色也变得有些复杂,那时她面对的是身份认同的问题,她可能也想了想自身身份与眼前的大地之间的些许尴尬。我也有点点尴尬,身份凸显着,与一个世界之间的距离被突然抻拉。{我想起了在那个世界的世界进行过的一些真实的对话:问:你们是怎样改变着那个世界的世界?那个世界的世界经受了一些改变之后,它就变成了世界,而不再是世界的世界?你们又是怎样被那个世界的世界改变着?(我需要好好理理这几个问题,好几个问题堆积在我面前,而且这些问题不是轻易就能回答的,那是充满了各种陷阱的问题,我真能准确地回答这些问题吗?答案必然是否定的,但我依然在一本正经地答着)。答:我们就是以多种粗暴的方式,改变着那个世界的世界,我们砍伐古木的声音,我们也在无声无息地改变着那个世界的世界,这同样是我们改变那个世界的一种方式,我们加入了狩猎的人群中,过度放牧狩猎开垦,世界的世界就这样变成了世界,那种有着纵深感和繁富感的世界的世界便开始变得单薄了。我们都在经历着人性的变异,以及对世界保留的希冀的垮塌,垮塌的不只是建筑,不只是时间,不只是众多的肉身,垮塌的是众多的肉身内部最为重要的平衡,世界的世界就在诸多因素的作用下变成了世界。当世界的世界变成世界时,我们已经悄然改变了,我发现牧人的数量正在减少,我们看那个世界的方式也在改变着,我们突然间就变成了世界的一部分,而不再是世界的世界的一部分(这样的表述中,我希望能有一些无法言说的内涵。这里面有着关于人与自然、人与灵魂等等方面的悖论与诘问。我们的对话有点接近谈论人与自然、人与灵魂等等的关系了。我们是意识到了那个世界的世界正在变化着,我们那些在其中生活的人的状态也正在变化着,我们在一些时间里会有种命运与那个世界捆绑在了一起的强烈感觉,我们能否真正离开那个世界的世界,这在很长时间里,我们是不曾认真思考过的,而现在在无尽的对话面前,我们是该认真思考一下那个世界的世界的命运,以及我们的命运问题了)。问:你是否有了强烈的命运感?答:强烈的命运感开始伴随着天地万物闪烁着,在我们没有思考过离开这个世界之前,那个世界的世界的命运就是我们的命运,而当我在放牧的过程中看到了某个人背着行李从我眼前走过,过了一会,我看到了爬到了对面的山坡上,他在那里停留了一会(那时我的眼睛还能清楚地看清那个山坡上的人,而现在我的视力减弱已经看不清那个山坡上的任何东西了,我的眼前模糊一团),我看清了那个人,他掏出了烟,他应该也是看到了我正在看他,他朝我比划了一下,然后开始缓缓地抽着烟,抽完,掐灭,然后朝我的方向挥了挥手就离开了,是他让我意识到了可以通过离开的方式逃避自己的某种命运,而这时那个人还没有从我眼前经过,我感到一些莫名的惶恐彻底把我攫住,并想置我于死地,那时我们很多人都开始感到恐慌了,我们眼前的高山草甸在不断消失,大地被扯成各种碎裂的形状。(我也离开了,我也没有看到那个世界的世界的最终结局,其实我们又有多少人真正看清那个世界的世界的结局,以及看清我们自己的结局。)我们还曾进行过很多的对话,对话纷纷飘散,化作烟化作雾化作草化作树。}

我想以什么样的身份出现在这里?其实我不想以一个旅者的名义出现在这里,我和张乃光老师都想以一个真正的原住民出现在这里,我们都觉得自己是能适应这样的生活的。那个女人能否适应,我们并没有得到答案。我们即便有那么一会对此有了一些思考与猜测,但思考与猜测变得没有任何意义,我们根本就没有真正理解那个长时间赶着鸭群在草甸深处走着的女人。女人那生命的根须就像那群鸭子一样略显磕磕绊绊地出现在旷野中,并慢慢地成为草甸的一部分。我在它们还未真正出现在草甸中时望着它们,那时它们与那片草甸是割裂的,那时我把注意力都放在了它们行走的姿态上,我看着看着突然扑哧笑出声来。而它们出现在那片草甸中之后,那样的感觉转瞬即逝,那时它们那略微有些磕绊的步伐消失了,取而代之的是轻盈的步子。我们只是简单和女人说了几句话,然后离开,往另外一个方向走去。那时,我想找一个牧者。那时,我有一种强烈的渴望,我想成为一个真正的牧者。(我是真想以牧人的身份出现在这里的,如果我是牧人的话,我可能会在一些时间里因寻找一片草甸的缘由而出现在这里,每年我们都会有一些时间进行转场,为了羊群,羊群需要肥美的草甸,眼前的世界就是理想之地。我的那个世界的世界,在一些季节里也曾肥美过,但与眼前的这个世界相比而言,那就近乎有些贫瘠了。我是在客观地对比着两个世界。)

我们一直没有想过该如何解决自负与武断

是在别人的讲述中,我们知道了这样的一个地方,然后我们出现在了这个地方。在还未来到之前,我们并没有对这个地方抱有多少期待,毕竟我们一直以为对这样的世界早已熟稔无比。在很多时间里,我们是有些自负与武断。我们一直没有想过该如何解决自负与武断。而直到真正出现在其中,才发现在出生地并没有这样平坦肥美的角落。对比再次在这个世界里无情地出现。我一直拒绝随意的对比,有些对比没有任何意义。这是一次对过往作为牧人时光的反证。当猛然出现在这个世界时,我偷偷地把一些真实隐藏了起来,而是多少有些夸大地说着类似这样的一片莫须有的草甸。在眼前的这个草甸上,羊群不需要担心吃不饱,我们也不需要随时担心羊群的走失。我们就那样静静地注视着那些羊,我们可以在那里打盹,眼前的那个牧人在其中一刻竟然打盹了,我分明感觉到了他的眼神突然恍惚了一下。在这里,我们可以尽情地打盹,我们不需要把神经绷得紧紧的。这些羊群在群山之间长条形的草甸上,悠然自得地啃食着青草。我看到了一群又一群没有牧人的羊,它们安静地在近处吃着草,似乎它们真不需要担心吃不饱。我从一开始就审视起眼前的世界。审视这个世界的同时,也是在审视我自己。(那个世界的世界便是出生地。如果在这样的地方放牧,我还会不会把所有的羊群弄丢在群山深处。那次羊群消失了将近一个多星期,我和父亲在群山之间到处寻觅着它们留下的踪迹,但我们都失望了,我们没能发现任何的蛛丝马迹。直到一个多星期之后,吃饱的羊群重新自己出现在我们面前。羊群需要一片能喂饱自己的草地。在出生地,这样的草地已经很难找到。如果我没有过早地把牧人身份抛却,我的牧人生活最终也将会惨淡收场,那我放牧灵魂的生活也将惨淡收场,现在的一些时间里,我隐隐地有了一些忧惧,忧惧灵魂有些时间里的不可控性,灵魂的走向,我恍惚了一下,我是需要要关注一下灵魂的走向了。)

在这片以另外一种广袤的方式出现的草甸上,我的思想状态是怎样的?至少我感觉到了思想的松弛与慵懒,思想在这样的状态下收获了某种广袤与辽阔。出现在这片草甸很重要,在这里我真正让思想变得自由。自由就已经足够了。思想的那种僵化与惯性正在变得稀薄,就像在这里飘荡着的某些空气的稀薄。大自然,大自然本应有的状态。人与大自然,人与大自然本应有的状态。长时间生活在这个群山之间的人,所呈现出来的状态与我们完全不同。他们有着喝酒的习惯。喝酒是可以抗拒无聊的,那些小伙子应该是感觉到了某种程度的无聊,他们起先悄无声息低着头喝着酒,气氛很沉闷,慢慢地在酒精的刺激下,气氛开始变得活跃,他们开始变得无话不谈,他们觉得只要和他们喝酒的人都是好人,似乎评价人的标准变得很简单。那时我们就在清亮的苍穹之下,那是夜间的清亮,即便多少有点模糊不清。他们努力用酒精抑制着情欲的喷发。他们还需要依靠着酒精来挽救那些经常会让人猝不及防的孤独与无聊。而我们的孤独不需要酒就能解决,我们只需要依靠那片草甸本身。在夜间,我们只需要望望清亮洁净模糊的苍穹,我们就不再孤独,而在白日,我们只需要望望那些沉静而伟大的思想者的眼神,我们只需要在草甸上席地而坐或躺下来,我们就不再孤独。我们乐意成为那样的思想者,或者准确一些说的话是一个有点点想法的人。(在那个世界的世界的某些时间里,我的思想状态:隐秘的世界,在放牧之余从那些还算是原始的森林中穿过,腐殖土的气息浓烈,我的思想沉浸其中无法自拔,我同样沉浸于牧人生活不能自拔,我没有剑拔弩张,我也没有乖戾之气,那时思想纯粹而纯净。我在那个世界的世界生活的一些暗夜里,一些无法抑制的情欲想喷发出来,那时我倒了一碗酒慢慢喝着,情欲在酒精的作用下慢慢变得麻木,我那曾经的女友已经嫁人,我必须要在夜间借助酒来压制自己,当白日来临,我又把注意力集中在那些牛羊身上。也许,因为自己曾经有过这样的体验,我才会在这里对那些牧人的内心状态进行臆测,可能他们并没有我所认为的那种孤独,可能我只是在强调自己的所谓孤独而已。我又端起了酒碗,其实我的酒量太小。)

在群山之外的世界里,我是感受到了某种孤独,那是孤独没错,那绝对不是因为矫情而生发的孤独,而是实实在在又无法轻易说清的孤独与茫然。而在这片草甸上,我们解决了让人茫然无措的孤独,我们早已不去想有关孤独,我们早已变得不再孤独。在一个牧人面前,在那些牛羊面前,我们早已不知道孤独为何物。这是一些别样的思想者,它们早已打败了某些孤独。我想成为这些牧人中的一员,这不是矫情,我不想成为曾经自己是的那种牧人。牧人沉默,在与自然长时间独处之后,他们早已习惯了沉默。我在与他们交谈的过程中,他们经常会出现长时间的沉默,但我不会感到恼怒,也不会感到尴尬。在他们长时间的沉默之后,他们猛然说出的某些话会让你感到一惊。(在那个世界的世界放牧的时间里,我是否也曾说出过让别人猛然一惊的话?我在眼前的这些人身上看到了自己,看到了自己的过去、当下,却看不清自己的未来。我迷恋着一些似乎不应该的缠绕与矫情。是缠绕了些,是矫情了些,是太过私人化了些。)

我们谈起了眼前的那条河流,他们朝远处的群山指去,它的源头是远处最高的那座山,我朝他们的指向是看到了那座明显高于旁边的山,山一层一层往下,河流的走向也在一层一层往下,大地的阶梯,源头有点渺远,源头神秘而洁净。源头应该是洁净的,在没来到这个高山草甸时,我们以为在高山草甸上流淌的水流都能喝。现在我感觉特别渴,眼前的这条河流却不能喝,只是因为我们看到了一些羊群涉入水中。我们顺着那条河流走着,走到一个断裂沉陷的沟谷,我们看不到河流的去向,我们只是看着那个深洞进行各种猜测,我们猜测着它的最终走向,那些河流又将成为某些河流的源头。水是浑的,我想在水中看看某种意义上的旷远的天空,没能看到。当这些水流在穿越群山之后成为源头时,它又将是清亮的,我所见到的源头都是异常清亮的。在任何源头面前,我都会毫不犹豫就伏下身子用手捧起河水,或者直接牛饮。而现在,我还是多少有些顾忌,我到底因何而顾忌?河流继续蜿蜒流淌。(河流的走向,河流的流量,有时我们必然要去关注这些,当我们开始关注河流的走向和流量时,我们是感受到了一些让我们感到窘迫的困境了。在那个世界的世界,我开始关心着那条河流的走向和流量,河流变小,至少我的牛羊是需要水流的,至少我是需要水流,在那个世界的世界,我不曾顾忌过,我伏下身子大口饮着水,即便我也看到了一些羊涉入了那条河流之中。)

我们离开了那片草甸,我们离开了那些漫山的牛羊,以及稀少的人。一些必要或不必要的对话。我忘了强调一下,我与那个牧人对话过程中,所使用的是我们本民族的语言。我们就是在那块草地上席地而坐,然后用白族话进行交谈。白族话在我们对话的语境中变得异常流畅准确。我们异常珍惜这样的对话。在一个高山之上,在一个高山草甸之上,能有这样的对话已经不容易。我一再问着一些人,在这个高山草甸上有没有生活着高山彝族,我只是简单问问,我以为那些建在远处的房屋里面住着的就是高山彝族,询问之后,才知道在这片高山草甸上只有很少的彝族,更多是白族。我在一些群山上看到了高山彝族,服饰华丽,以放牧为生,他们就是那些群山的主人,他们便是真正的牧人。成为一个真正牧人是难的。与我对话的那个牧人并不这样认为,他说在这里成为真正的牧人其实很简单。那我就想成为一个稍微显得有些简单的牧人。除了放牧,我还可以有时间做别的很多事情。如果我有了那么多的时间,我会把一些时间花在看望天空之上,天空上有云朵,以及深邃的蓝,至少这时是这样的,我还会把一些时间放在观察一条河流在时间变化面前本身的变化,在这片草甸上,河流并没有给我们这样的感觉,河流就那样洁净而美丽,许多条河流正失去本应有的洁净与美感。美感是值得深究的话题。我应该与那个牧人就美感进行一些对话。但对话之后,可能我会很失望,我可能在对话中收获不了任何的美感。(我无意强调语言,我却已经强调了,似乎我是在为了强调自己的民族身份,其实很多时间里,我已经把民族淡化了,我就是大众化的一员,我被滚滚洪流吞没,在放牧的那些时间里,我也只是意识到自己只是牧人而已。想呈现两种民族不同的生活状态,关于人类生存的不同经验,以及随着时间的推移他们与我们生活状态的变化,想对这两个世界里不同的生活状态、生存经验,进行一点点个人的思考,这是我在那个“世界的世界”里面对着两个民族时萌生的想法,但当与眼前的这些人之间的对话中我的想法被推翻,不只是简单的两个民族不同的生活状态的问题,而是更为复杂多义的世界,单单是有关“美感”,就很庞杂。也许,在眼前的这个世界里,我应该抛掉的就是民族的狭隘性,我应该暂时不去关注有关民族的东西,而是去关注一下那些给予我真正美感的世界的世界。这时是人与自然,而不是民族与自然。)

在这里,我只需要静静地看看羊群,静静地听听风

在这里,我必然要思考一下人与自然之间的关系,思考我们在这样一片自然中能收获什么,思考我们将以什么样的角色出现在在这样的自然中。我们必须要转换自己的角色,而我至少要回归到过往某些时刻的自己,那时我是一个牧人,一个不算很称职的牧人,那时我是感受到了对于自然的真正渴望,同时我也亲眼目睹了羊群对于一片真正草地的渴望与寻觅,它们失踪了一个多星期,我总觉得它们是在风里听到一些什么,它们一定是在风里嗅到了什么,它们才是真正的听风者。我沉浸在自己的想法之中,那时并没有我所期望的一些牦牛群踩踏起滚滚尘灰从我身边卷过,即便有一群牦牛以那样的方式从我身边冲过去,但那时在接连降临的雨水中大地被浸透。我就那样继续沉浸在自己的思绪之中。长时间沉浸于这样的思考中,有什么意义?这是我无法真正能回答的问题,我说不清楚。那些牧人在这片自然中想要收获什么?那些牧人在回答这个问题时,也显得有些吞吐不定,他们在我们面前表现得有些羞涩。他们必然渴望牲畜数量的繁多以及草甸的肥美。这样的渴望在这片大地上很轻易就能收获。而他们这样的念想能否在未来的长时间中得到满足,这是一个问题。当我出现在这样在此刻只有无限意味的草甸时,我还是多少有些焦虑,出生地那曾经肥美的高山草场早已成为时间堆积之下的一部分。我经常会有那些曾经的肥美,可曾真正有过这样的疑问,而现在我不需要怀疑,这样的场景就这样如实地呈现眼前,但以后,我们都无法说清。那个牧人可能暂时不会有这样的焦虑。那个牧人安然自得。我们看不出他内心里面掺杂着任何杂质,而我的内心里面掺杂了许多的杂质。现在我就想成为这个世界的一部分,我就想成为其中一个牧人,唱着牧歌(这时牧歌消隐,但我总觉得在这样的世界之中,会有一些优美的牧歌,牧歌一定有着行吟与原创的意味,里面一定有着风的寓言),在草甸之中,或者高山之上悠然自得。不需要去想任何的以后,不需要担心任何的以后,我们将早已习惯这种重复的时间,重复有着它的意义,有些重复并不单调。这时,口哨声想起,很响的口哨声,接着是很响的吆喝声,羊群听到之后,折了一下头,羊群陆续折了回来。在这里,我只需要静静地看看羊群,静静地听听风。也可以说,我们是在世界之外走到了世界之中。世界之内原来是这般静美。似乎我们无须思考人性。这里人影稀少。在这片草甸上走了这么长时间,我们只与一个牧人和一家挖草药的人相遇。人性会在众多的人之间发生联系的情形下展露无疑。这里我们只是通过短暂地与一些人进行交流,但我们能感受到他们那美好的人性。人性是好的,至少在这一刻我相信人性应该是好的。在这里,人的思想更多是在与自然世界之间发生着联系,在这样一片自然之中,思想不会轻易被一些杂质介入,思想也不会轻易就会变坏。在这片草甸中的这个时间里,我的思想在与自然交杂着,思想里面的杂质正在淡去,我能感觉到淡去的过程,清晰而深刻。(人与自然,而不是民族与自然。在那个世界的世界,我关注更多的是民族与自然,是我们对于自然的态度,是我对于自然的态度。)

往上,往草甸更深处

高山,草甸,刚刚放晴的天,高原的阳光,有点毒辣,却很舒服。风真的很小。我多少会感到一点遗憾。似乎那一刻我对于自己的存在,以及自己想要做出来的听风的动作多少有点失望了。幸好周围没有人,不然我会羞得无地自容。周围是没有人。这是一片人影稀少的世界。我也知道这个草甸坝子里有着一些人,他们此时正围在一起,其中一些人正担心会下大雨,他们其中一些人已经回到了那些表象破旧的房屋里,他们需要好好地闲一会。我有意选择那个时候走出那些房屋,我离开了人群。我们吃过中午饭就要赶回去。我们希望天不要下雨,如果下雨的话,我们将很难下山。而如果我没有及时回来的话,我将会拖累大家。我在出门时,一些人就跟我说要及时回来,我能够感受到他们内心的忧虑,我竟偷偷乐了一下。我真希望不会拖累大家。在一些人看来,这便是一处几乎与世隔绝的地方。与世隔绝是有点夸张了。在某个时间和某个空间,它一定曾是与世隔绝的,然后第一个人出现在了这个地方。此时,我虚构了这么一个人。他是第一个出现在那个群山之间的人。我与他相遇,我们之间会有一些对话,我们谈到了有关“灵魂之地”这样的话题。与灵魂之地对应的是在群山之中为了辽阔出现的人。(我不是第一个出现在那个世界的世界的人,那些高山彝族在我们前面出现在了那里,至少是在我之前,其实现在已经很难去考证这个问题,这个问题有意义,也没有多少意义。人与世界,涉及到的是打开的一种状态。我不敢封闭自己。在天地之间,在自然之间。我们都需要的是一种打开的状态,但能做到真正打开真的很难。我们是感受到了打开的难度。那时我们刚刚出现在那个深谷,那时我刚刚来到那个深谷。过去的这个深谷,有着一些人留下的生活的痕迹,除了生活的痕迹之外,还留下了有关这个世界的世界的一些传说,真实与虚无其实都是我暂时不去关心的,我真的无暇去关心这些已经滑入时间的虚无与缥缈,当我把自己安顿下来之后,暮色开始把深谷吞没,那个世界里的暗色调变得异常浓烈,我开始好好回忆有关那个世界的世界的传说,传说在那种应景的暮色中变得有着胁迫的性质,在我把栎木加进火塘,火塘顿时亮了起来,比先前亮堂了许多。现在的古木已经变得稀薄了许多,像极了有些时间里的空气。据说有种动物就生活在那片古木之中,它们会在暮色中猛然出现在你面前,你是惊吓到了,你面对的是一种在暮色中依然能清晰看到它在笑的动物,笑着笑着,然后他它将把你扑倒,然后它开始挠你,让你不停地笑着,让你笑到某个极点时,把你杀死并吃掉。有多少人在暮色中遇见了这种动物?没有确定,同样是传说。)

辽阔的感觉,是重要的。即便这只是群山之间的一个狭长的小草甸坝,但我是能在那里感受到那种我所渴求的辽阔。我在不断告诫自己只要走一小段就行,即便我有强烈地渴望要走完那片草甸。我知道自己花费那么一会时间,是无法穷尽那片高山草甸的。从昨天到今天,我就在那片看似不是很大的草甸坝里游荡着,我像极了某种动物,但我绝对不是眼前的那些羊,也绝对不是眼前的那些马,而是别的动物。(我们是别的什么动物,地鼠,或者竹鼠,反正是某种鼠类,我们都在东奔西突着,我们都在找寻着某种最好的路径,而最终我丝毫不像那些我所熟悉的鼠类,我只是我自己,一个在那个世界里迷茫激动的人。我们在那个世界的世界中捕获过一些竹鼠,我们还计划着继续捕杀一些竹鼠。)

我想花很短的时间就把那个世界走完,还不是走马观花式的,我往下走了一会,然后我停了下来,我迅速折返,我开始往上,对于我来说往上面对的都是陌生的。如果我不在这里好好住上一段时间的话,我就只能用快速地走马观花式的,即便这样的方式是我一直所要拒绝的。那我就往上吧。现在我所进行着的就是往上。往上,往草甸更深处。我一直在聆听着那些山风。那时我是一个人。我知道一个人往上是不会有太多失望的。我们是需要好好感受一下远离群体的感觉。我们是需要在那样的世界里尝尝一个人的感觉。这样的尝试没有任何冒险的意味,只是有一些人会有一点点不适不安,但那样的不适不安感慢慢消退之后,一些妙不可言的感觉就会出现,那时你就会迷恋上那样的感觉,那时你就会想在那样的世界里独自呆很长的时间。我知道自己已经有多长的时间没有那种体验了。而这样的体验就摆放在我面前,我无论如何都不能放过。一个友人在那里劝我不要出去了,那时我还没有离开所有人,那时我们刚刚在那个房屋里谈论着什么?我们是津津有味地谈论着什么的,只是我已经没有多少印象,我早已迫不及待想出去了。他们劝我的理由是会下雨。那时刚刚变晴的天上又突然笼罩了起来乌云,高山上的乌云黑压压的。如果我真被那样的一场雨淋湿,我也不会失望,我同样已经有多长时间没有被这样一场洁净的雨水淋湿了,这样的雨水也应该是洁净的。又是有关“洁净”的话题。如果是为了被这样一场雨淋湿,我都要出去。最终雨水没有来。高山上的乌云迅速退去。随风而逝,应该是随风而逝了。我快速奔跑着,依然赶不上那些随风而逝的云,那些云从某个山头翻了过去。在那个群山之间的草甸上行走。(在那个世界的世界里,我更多时间里就是一个人,我不需要远离人群,几乎没有人群。)

远处有飞鸟,有群山,有三匹马,一群羊,一些雾气迷蒙

那时刚下了一场大雨。山雨来去匆匆,大地湿漉漉的。我就是踩踏着湿漉漉的杂草进入了那片草甸的最深处。我看到了坐在那个断墙之上的牧人。穿着羊毛毡子,黑色的。黑色的山羊,黑色的绵羊。那时我把注意力放在了那些杂草之上。植物的世界,微小的植物世界,微妙的植物世界。一些植物是我认识的,有许多的植物是我所不认识的。在我不断记录着那些植物之后,我又一次把注意力放在了那个牧人身上。就在我犹豫是不是去跟那个牧人谈谈时,那个牧人从那个断墙之上一跃而下,朝草甸的更深处走去了。我知道他的羊群就在草甸深处。我想与他谈谈。那时我摆出了想与这个世界谈谈的架势。当人暂时消隐,我还是想和这个世界谈谈。我想和那些植物谈谈。我可以和它们谈谈生命力的问题,我可以和它们谈谈在这个世界里,它们曾见过多少的人烟。它们一定会这样回答我,没有多少人烟,曾经在这个地方没有任何人烟。直到现在,依然只是很少的人出现在这片草甸上,有一些专门过来放牧的人,还有一些专门过来种植中草药的人。这无疑是一片肥美之地。群山之间的这个世界,很长时间没有被发现,但为何被发现之后依然还只有很少的人烟。安静的世界,只有山风的世界,只有一些飞鸟的世界。现在,我所感受到的同样就是异常安静的世界。我在给安静进行着属于我个人的判断与定义。远处有飞鸟,有群山,有三匹马,一群羊,一些雾气迷蒙。这就是另外一种意义上的安静。我真有种冲动,想躺在那片草甸之中,好好听听贴着草甸拂过的风,我还想好好地嗅嗅那些风里面夹杂的味道,我没有躺下来,我也没有咬一棵杂草,但我蹲了下去,我大口大口深吸了几口,我嗅到了风里面有着各种植物的清香味,我还嗅到了牲畜的味道,我还嗅到人的味道,我还嗅到了河流的味道。我终于可以和其中一个牧人谈谈了。出现在我们眼前的是数目众多的羊,以及夹杂在羊群中显得很醒目的牦牛、黄牛和一些马。那时我就只见到那个牧人,别的牧人同样在那块草甸上游荡着,但我看不到他们的身影,我只是看到了远处的房屋,以及房屋上缠绕的烟,他们一定就在那些房屋之中,他们不需要随时跟随着羊群。羊群会自己回去,那些牛马会自觉在那片草甸中生活,那些牛马在某些夜间依然在草甸上游荡着,它们的头上是星辰,它们在一些时间里静伏在那里静静地望着星辰。一个牧人见过那样的星辰。我也想拥有在那样的世界里仰望星辰的机会。我本应该是拥有了那样难得的机会,但那夜天阴,星辰隐去,我们在那个院场里围着篝火唱歌跳舞饮酒到深夜。我与那个牧人谈话时,我们并没有谈论到暗夜的星辰。我们只是谈论到了那些牲畜。我们谈到了那个牧人便是以牦牛一样的身份生活在那个草甸之上。那些牦牛是从别处赶过来的,那个牧人同样也只是为了放牧暂时来到这个地方的,牧人的家在另外一个地方。很少有人定居,这让我多少有点失望。在这样的世界里,生活一辈子,虽然是需要一些耐性,但我总觉得在这样的世界里生活一生同样有它的好。(我作为牧人出现在那个世界的世界,也只是为了放牧暂时来到那里,与那些来暂住一段时间的高山彝族是一样的,那些高山彝族离开,我也离开,我们是在强烈地意识到了命运感而离开了,那时我们都觉得离开那个世界的世界的必要,而现在我们有时会经常谈起那些放牧的时光,我们又开始觉得在那个世界的世界生活一生同样是有它的好。在那个世界的世界,我们至少可以远离充斥人世的乖戾与暴力。)

我又陷入了思考,只是我在思考一些什么?我也说不清楚,但至少那时我的内心是复杂的,那个牧人看出了我那瞬时的恍惚。他朝那个最高的山峰指出,他说那条河流的源头便是那座最高的山峰,河流在这个草甸上流淌时,他们有意挖了一下,我们眼前的河流在那片草甸上曲弯流淌。就在这时我意识到了内部的饥渴,那是特别强烈的饥渴感觉。这条河流能饮用吗?当我问了这个问题之后,顿时就后悔了,我早已知道他的回答。是可以饮用的。我暂时离开那个牧人,我知道还有好些东西想和他交流,但我想暂时解决一下内部的饥渴,但冲到那条河边的我有点失望了,河流是浑浊的,我知道是因为刚刚下了一场大雨,这时我看到了几只羊正准备渡河。河流不是很大,它们的渡河并没有遇到一些阻扰,它们轻盈地跳过了河流。众多的羊跳过河流,一些羊直接涉水而过。我回到了那个牧人旁,我们谈论到了羊价的问题,羊价这两年不是很好。似乎谈论完羊价的问题后,我们就不知道该如何继续我们的谈话了。我们的谈话戛然而止,但其实并没有戛然而止那种的意味。我本来想好的那些话题,没能展开。流浪一般的牧羊人,这是我想谈谈的。孤独的牧羊人,这同样是我想谈谈的。我最想谈谈他眼中的远山,我想谈谈他眼中的那些飞鸟、河流、牲畜以及稀少的人。而这一切都没有谈成。牧羊人话很少。他们似乎早已习惯了那种静默的状态。他们只需要在那个草甸上跟着羊群,偶尔打几声口哨,那是他们日常的生活状态,我熟悉那样的日常生活,我曾经也是一个牧人。你根本无法懂得一个在那种高山草甸里长时间生活的牧人的内心,我们无法轻易去揣测他们的内心,我们只能看到他们最为真实的现在。现在,那个牧羊人面前堆放着一些野菌,牧羊人的背后是牲畜,如群山之巅游动的浮云。似乎这就是他们的一切。一切在这些日子里将会变得有些重复。重复的力量,有时不停重复会有重复的力量,这时我想到的是那些多少显得有些重复的民间故事传说,这个高山草甸有一些重复的民间故事传说吗?直到我离牧人远去,牧人成了细小的一点,并最终淡去后,我才想起了那些重复的民间故事传说的事情。那时羊群朝牧人的方向跑去,没有卷起多少尘土,那时大地是湿润的,那时是绿色的草野。(在那个世界的世界……欲言又止。)

我知道自己正在某些语境冲的溃不成军

静地。净地。你就想在这个夹峙于两山之间的坝子里一个人游走,你会碰到一些牧人。我也曾是这样的牧人,我裹着个毡子坐在一个几近废弃的院墙上,用石头磊就的石墙,这时我没有任何对话的欲望,鸟叫的声音,虫鸣声,蜂声,嗡嗡声,花抖动的声音,你会突然间有了耐性。这里通讯工具失去了任何作用,就像现在我就坐在某个湿漉漉的草甸上,用手机写下我在这个时候的感觉。手机只剩下拍照和记录自己心绪的作用,已经有两天左右的时间,手机更多时候是闲置着,这样不用使用手机与外界建立联系,这样的感觉很特别,这时我们不需要受到手机的困扰来观看世界。我们真不需要与外界建立过多的联系,特别是在眼前的这个世界里。草甸上的阳光灼热干净纯粹,雨停之后,阳光像极了那些雨水,同样来去匆匆。静地。这是真正意义上的静地。我的思想就在这样的静地之中变化着。异常复杂的感觉,我没有多少要流露的兴奋,我早已经变得平静下来,我就在痴痴地等着其中某种蜂子,我等来了另外一只,黄色与黑色条纹相互掺杂。群山之间。簇拥着的蕨菜。是应该好好和这样的世界谈谈。在草甸上随意流淌的河流。在微弱的阳光下泛着光亮。我们通过打口哨,大声吼叫来对话。几匹马走在我后面,主人不在,它们旁若无人般走在我后面,我们之间保持着两百米左右的距离,一直保持着。当我想停下来让它们越过我时,它们开始变得警惕,是应该有所警惕,它们停了下来,那里刚好有一条随意流淌着的河流,它们为了找寻河流,它们喝饱,然后折了回去。一个牧人,我看到的暂时就是一个牧人。几个牧人,我看到了几个牧人。我也曾是牧人,我们放牧的方式很相似。一只脚受伤的绵羊,还有一只受伤的羊,它们真就是不急。我需要向一只受伤的羊学习。那时我便是某种意义上的病人。我是感受到了内心的疾病。马打着响鼻。马吃草的声音。当这一切开始变得无限美时,我开始意识到了长时间以来内心对于这些物事所拥有的那种对于美感的判断,已经退隐了多长时间。大地之上的无限美好。你不想回头。我是有点不想回头,即便雨滴正渐次变大。我早已看到了那些从群山之巅慢慢靠拢过来的乌云。但只是一阵一阵的。现在我的眼前就是一群羊。有落在羊群背后的羊,一瘸一拐,多少有些孤独,但可能早已习惯了,它们不再着急,慢慢地吃着,慢慢地跟着羊群,牧羊人把羊群赶拢,然后暂时离开羊群,他朝另外一些人走去,为了某种热闹。(在那个世界的世界,我像这个牧人一样,多次暂时离开人群,朝另外的牧人走去,我们更多是为了热闹,有时我们也不只是为了热闹。)

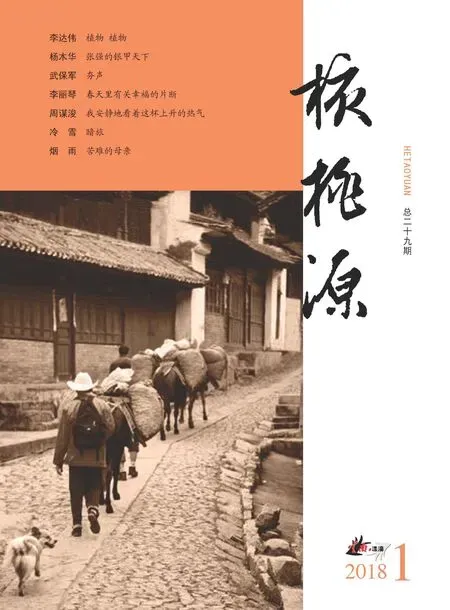

精神世界的被篡改。那个篡改的过程并不显得粗暴。我就那样被改变着。我们把注意力放在了那个草甸之上。草甸之上,众多我所不熟知的植物。我早已变得不再自信。我那由白族语言组成的植物世界很单薄,曾经我所感到略微自得的对于植物的认识在那一刻失去了意义,那些我曾经知道如何用白族话去命名的植物,竟然有好些都已经不知道了,我知道自己正在某些语境冲的溃不成军,但同时让我感到沮丧的是我同样没有准确掌握用另外一种语言来表述那些植物,这于我无疑是失望的,也是我要警惕的。我偷偷把那种失望之情掩藏了起来。我甚至在某一刻暗暗下定决心,但我也知道那样的决心也会没有多少的意义。植物图谱,对于一个人的重要性,只有自己知道。我知道植物图谱对于自己的意义。内心里面有着一个丰富的植物图谱,与没有多少植物填充的内部是有着很大不同的。我就希望自己能被众多的植物所填充。现在,我略微感觉到一点点安慰的是我就在众多的植物世界之中,这是实实在在的植物世界,我可以把自己的所有感官打开去感受它们,我不仅仅只可以成为一个听风者,我还可以是一个看风者,还可以是一个嗅风者,风的气息,植物的气息便是风的气息。我是在与内部的匮乏不断在搏斗着。植物,植物,植物。那些我所曾熟识的植物名,现在都已经消失,现在就只剩下植物,不一样的植物。我听到了内部的渴望。植物,植物,植物。(当出现在眼前的这个世界时,其实我还没有真正把覆盖在世界表面的迷雾拨开,而只是有了一些不是很准确的判断。当在这些近乎有些美化的文字背后,这个世界确实有着类似田园牧歌式的东西,我在观看眼前的这个世界的同时,也在不停地回到那个世界的世界,一些必然的对比在内部冲撞着,而这样冲撞的结果便是让我真正意识到了,在那个世界的世界“在这个景色的品质里,没有田园牧歌,没有天真,没有永恒,没有安全感”【约翰·伯格语】,准确应该是已经没有田园牧歌,已经没有天真,已经没有永恒,已经没有安全感。 在对比的过程中,内部越发强烈的便是对于自然的渴望,植物,植物,植物。)