两个方向:被战争改变的艺术

张宇凌

从“一战”地图来看,除了各个参与的小国和日本对德国的远东战线之外,西线主要是英法联军和德国胶着,伤亡最为惨重。战争末期来解围的美国,其国内艺术发展自然地顺应着它的经济繁荣;而东线的俄国由于共产主义革命而退出了战争,它的艺术也更加受到这场国内革命的影响。所以本文着重探讨的是,三个主要参战国的艺术界对“一战”的反应,但并不意味着其余的艺术疆域就没有发生重要的改变和事件。

战前的欧洲艺术界出现了旺盛的生长力,所有最重要的现代主义流派都已经登场:法国由后印象主义产生了立体主义;德国出现了从表现主义到抽象主义的萌芽;意大利则产生了未来主义……这些流派大多是非常极端和暴烈的,如同已经在人的精神世界中打了一场世界大战,摧毁和削弱了传统的艺术观念。

德國超现实主义艺术家马克思·恩斯特

放弃理性:达达主义和超现实主义

“达达”的创始人之一特里斯坦·查拉说:“达达的开始不是艺术的开始,而是厌恶的开始。”这种厌恶直接来源于第一次世界大战的后果和对战前一切信仰的怀疑,特别是对相信理性和科学的启蒙思想的怀疑。所以“达达”于1916年诞生于中立国瑞士,一个没有受到战后言论自由限制影响的地方,而且专门选择了以启蒙大师伏尔泰为名的“伏尔泰酒馆”为据点以示反讽。达达的目标是反对一切战前的理性传统,反对艺术本身,要把自身建设为一个“非运动”的运动。他们的名字来源于一把刀片偶然地插进法德字典,是几乎无意义的发音,唯一可以找到的是在法语里这个词是儿童骑的摇马,也有一说是罗马尼亚口语中“是的,是的”。

达达很快分裂为原教旨主义和政治“左倾”两种阵营。原教旨主义的达达主义者,比如成为纽约达达倡导者的西班牙画家皮卡比亚主张:“把每一页拆穿,拆穿它的严肃、深奥、骚乱、新颖、永恒、不知所云、理论狂热,甚至印刷方式。艺术必须是非美学到最极点,是无用和不可能自证存在价值的。”

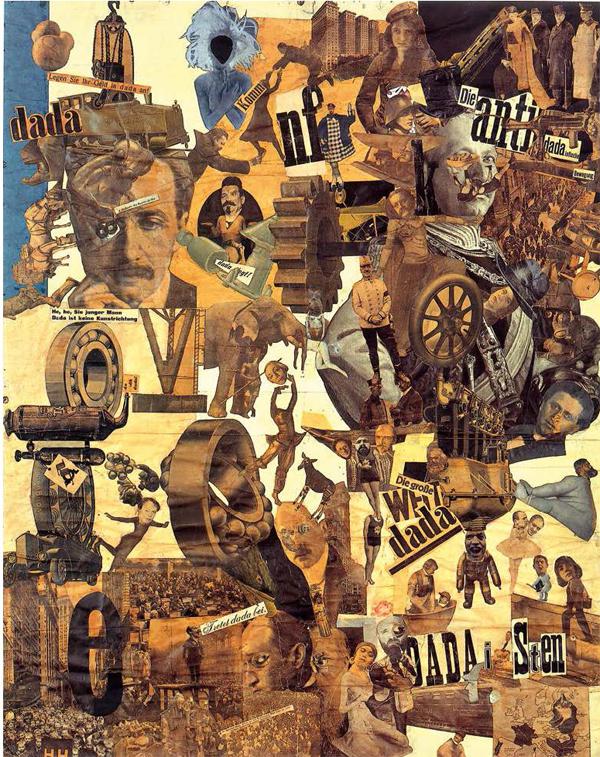

另一派达达主义者,特别是柏林达达,则把达达作为战后一种政治战斗方式。第一次大战后的《凡尔赛合约》对德国严加制裁,导致货币严重贬值,经济民生创伤很重,而它的工业元气尚在,本土未燃战火,所以还有力量促使各类主张不一的政治经济势力生长。第一个民主共和国魏玛共和国受到法西斯主义、无政府主义、共产主义等左右势力的威胁,社会一片乱象。柏林达达推崇无政府和共产主义,他们在1920年举办了第一个国际达达作品展览,其中一位女性艺术家汉娜·霍赫(Hannah Hoch,1889~1978)的作品尤其引人瞩目。

汉娜·霍赫最著名的艺术形式是:照片蒙太奇(Phtomantage),这也是柏林达达最有代表性的艺术形式。当时流行一种矫饰军人照片,摄影师先为军人们拍摄肖像,然后将头部剪切下来,贴到其他具有浪漫英雄主义气质的图片中。这种照片启发了汉娜。她狂热地搜集报纸杂志、海报等社会流行媒体的图像,因为这些图像是通过照相机这种机器拍摄的,而机器正是战争的根源,所以汉娜把这些由意识形态生产的图像重新剪破和粘贴,也挑衅了机器对人的掌控。

她参加国际达达艺术大展的作品《用厨刀裁出的,在德国魏玛最后的啤酒肚文化时期的达达》(Cut with the Kitchen Knife Dada through the Last Weimar Beer Belly Culture Epoch of Germany),是照片蒙太奇的扛鼎之作。在这幅1.14米高、0.9米宽的作品中聚集了数百个不同的人物头部肖像和其他人物身体,还有各色车、船、齿轮等机器,以及议会、摩天大楼、街头人群等都市景象。艺术史家把这幅作品分为中心和四个其他区域。中心图像的头部是当时著名的左翼女性艺术家珂勒惠支,左上角被称为“达达宣传”的区域有一个很大的爱因斯坦的头像,还有剪贴拼成文字“用你的钱投资达达”以及“呵呵,小伙子,达达可不仅仅是个流行的艺术倾向”;而左下角则是“达达的说服”区域,其中有一个被处死的德国国产党领袖卡尔·李卜克内西(Karl Liebknecht)的肖像,他嘴里正说出“加入达达!”;右上角是“达达的反对者们”,包括将国家带入战争的德皇威廉二世,他的胡须成了两个表演者翘起的腿,以及后来的共和国总统兴登堡将军,他的身体成了肚皮舞女郎等等;最后右下角是“达达的世界”,反映了众多的达达主义艺术家,包括汉娜的爱人拉乌尔·豪斯曼。而在这个区域,画面的最右下角,有一张世界地图,标出了当时妇女有选举权的国家,而这张地图的角上,是汉娜·霍赫自己的小小的照片头像,取代了签名。

汉娜的独特签名方式,反映了“一战”后在欧洲许多国家妇女社会地位和心理状态的改变。每次大战都更多地打击了男性人口数量和幸存者的身心能力,而使女性地位提升。当时的魏玛共和国,出现了“新女性”。因为战争夺去了很多男性或是他们的劳动力,魏玛共和国有三分之一的工作人口是女性,美国只有15%。魏玛女人们可以在城市自由移动,穿着舒服方便的摩登服装,享受更多的性自由。但她们仍然不可能堕胎,不可能选举,不可能真正在智力劳动中获得男性的尊重。这张地图也反映了汉娜对达达世界内部男女不平等的抗议,因为她是唯一获准参加国际达达主义大展的女性,而反对她的正是其他的男性达达主义者。

英国艺术家保罗·纳什

《用厨刀裁出的,在德国魏玛最后的啤酒肚文化时期的达达》可谓德国艺术对“一战”最经典的一个回应:首先直接通过媒体图像再现了达达眼中的战后魏玛时期的德国社会,其次是用全新的照片蒙太奇的艺术语言本身,表达了达达主义对右派政权、机械化社会、城市消费主义的挑战。最后这也是战后新女性的一个宣言,她们要拿“厨刀”,用自己的双手来剪裁、破坏,调侃和反对各种压迫性的权威。

超现实主义基本就是达达理念的弗洛伊德化,它产生于巴黎。1918年杜尚回到巴黎,皮卡比亚、曼·雷也都纷纷而来。在他们的影响下,超现实主义的面貌渐渐清晰:同样地反对战争,认为是人类清晰的理性造成了灾难,所有人应该放弃这个层面。他们敬畏梦境和无意识,认为真正的艺术创造来自于那里。这也是“一战”后唯一一个公然承认受到弗洛伊德影响的现代艺术流派。1924年,超现实主义的教主安德烈·布雷东发表了《超现实主义宣言》,其中写道:超现实主义是“纯粹的精神自动作用,它用来表达思维的真实运作,或者通过口头表达,或者通过书面表达或其他途径。思维在理性强加的一切控制消失后得以充分表达自己,摆脱了所有道德和美学方面的羁绊”。他鼓励艺术家叠加偶然的物品,运用梦幻式的图像,因为“……梦境王国和现实王国看似矛盾,然而两者之间未来的解决之道是一种绝对的现实,是超现实”。

超现实主义者们为了逃离理性而又抓住梦境,想尽一切方式:安德烈·马松的自动绘画是在恍惚随手涂鸦基础上发展画面,而马克思·恩斯特的擦印法则是拓印任何物体的纹路,然后依据这个偶然纹路发展画面。米罗曾经探寻极度饥饿状态幻觉,以至于每天只吃几枚无花果干;达利则自我诱导进入疯狂或偏执的状态,让自己在一种“偏执判断”的情况下创作。

这样竭尽全力地逃开清晰的世界,原因有很大一部分仍然是战争的创伤。这个运动的领袖布列东在“一战”期间一直在军队医院工作,长期服务于精神病科,接触大量受到战争心理创伤的病人,并试图理解和治疗他们。正是这段直接来源于战争的经验,推动了他对弗洛伊德的研究和对“超现实”的兴趣。

超现实主义不仅仅是巴黎艺术家们的选择,海峡对岸的一名跟战争发生紧密联系的艺术家:保罗·纳什(Paul Nash,1889~1946),在战后做了同样的选择,他的历程代表了某种转向非理性的典型个案。

雅各布·艾普斯汀:《来自岩石钻的金属半身像》,1916,青铜,伦敦泰特美术馆

保罗·纳什在“一战”前是一位安静而孤僻的英国乡村风景画家。他曾经入学伦敦著名的斯莱德艺术学院,老师严厉批评他根本不会画人像。保罗从此以家乡的风景山水为表现对象,成为伟大的英国风景画传统的信徒,认为风景中自有神性。他当时擅长纸上钢笔水彩,画面细腻通透,优雅含蓄。

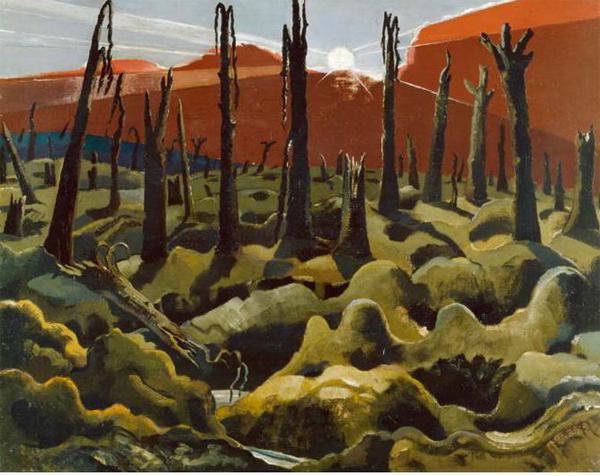

战争爆发后,他被送往西线,在比利时的依普尔担任战地艺术家,但由于一次失足摔断了腿而不得不回到内地,紧接着他所在的汉普郡兵团就在依普尔第三战役中全团覆没。保罗·纳什1917年腿伤恢复后主动要求回到当初兵团覆灭的战场。他深深地被战争对自然风景的改造震撼和激怒,每天画12张素描,回到伦敦的次年举办了一次个展“战争的空虚”。其中大多数油画和铜版印刷的作品描绘了空无一人的战场,如同月球般死寂的景致。其中有一幅至今被放置在帝国战争博物馆大厅最显眼位置的画,叫作《我们在制造一个新世界》。画面基本是高度抽象和强烈的风景:地面在密集轰炸后翻出一个个几何浪花一般的黄绿色鼓包,天空最高处一个苍白的太阳在灰色的背景中,下面是褐红色的血色云层。天地间是被炸光了树冠的光秃秃树干,如同一座座黑色墓碑耸立。此时的保罗·纳什已经完全脱离了过去童话插图般优美精致的英国乡村风格,战争改变了他,使他创造出前所未有的一种战地风景画派。

战争结束后,保罗开始不得不对抗精神的巨大抑郁。正是在那个时候,他开始注意到超现实主义,也开始在他画的风景中加入不可理解的巨大的几何体,像是一种强迫自己逃离现实的符号。画面中基本没有人物,硕大的几何体跟英国乡村风光结合起来,仿佛是心理的巨大障碍和执念可以聚集成形,而放置到自然中来。

不论是战地风景,还是后来的超现实主义乡村景致,都因为这场大战,而使保罗·纳什作为两次大战中最著名的英国艺术家之一进入了艺术史。

回到秩序:现代古典主义提供的解药

“回到秩序”(Return to Order)是“一战”后欧洲的一个艺术运动,这个名字来源于法国诗人、艺术家让·考克多在1926年发表的一篇论文——《对秩序的呼唤》。回到秩序,实际是对战前的某些极端前卫艺术运动的排斥,希望回到古典的秩序和理性。这个运动影响了牵扯最深的英法两国的许多艺术家。比如立体主义就被它的两个创始人——毕加索和布拉格,暂时放弃;而强调机械、暴力和战争的未来主义几乎无人问津;意大利和法国还共同出版了杂志《造型的价值》,以宣传回到传统的意义。

毕加索在1914年战争爆发后开始创作一系列古典方式的亲友肖像,高度强调细节和阴影。当时很多人认为立体主义是野蛮的、破坏性的和德国的,毕加索为了表态,就特别向他崇拜的法国新古典主义大师安格尔致敬。在他去意大利罗马等城市旅游过之后,迎娶了俄国芭蕾舞家奥尔加。奥尔加的部分肖像可谓他创作中最接近古典的,比如《在扶手椅中的奥尔加》(1918),完全可以看出安格尔的痕迹。甚至有批评家认为,安格尔为了得到理想的画面形式,会扭曲拉长人体,所以跟扭曲人体的立体派其实非常容易沟通。

20年代的毕加索,继续他的新古典时期探索。他去往当时艺术家聚集,曾是古罗马人驻地的法国南部的蔚蓝海岸,在地中海的气息里闻出了爱琴海的精神。他创作出一系列综合了立体主义方式和古典题材外表的独特作品,比如《两个在海滩上奔跑的女人》《强奸》《浴女》等,其中的主人公常常是身披古代白袍,或者完全裸体的女性,身形壮硕,手脚出奇地巨大,姿态扭曲夸张,不再完全追随古典的语言。正如艾略特在评论乔伊斯的《尤利西斯》时说,选取古典的题材永远是为了表达当代人的焦虑。

漢娜·霍赫:《用厨刀裁出的,在德国魏玛最后的啤酒肚文化时期的达达》,1919,144cm×90cm,柏林国家美术馆

这只是毕加索明显开始靠近古代传统的第一个时期,他其实一生都在不断地从艺术史的经典中得到灵感,用立体主义的方式向其致敬。

英国的大批艺术家也纷纷回到古典甚至宗教传统。其中转变异常激烈的,而且都记录在一件作品中的,要算雕塑家雅各布·艾普斯汀(Jacob Epstein)。

雅各布在战前属于“旋涡派”(Voticism),这个流派可以说成是英国版的未来主义。艺术家们相信机器、速度和暴力。雅各布在战争爆发前一年,开始雕塑一个全身立像《岩石钻》。他因为被岩石钻那种强大人造的机械感吸引,所以买了一个二手的真岩石钻,然后在上面加了一个站立的白色石膏形象。这个形象宛如未来战士机器人,全色纯白,没有面部,头部夸张的护目镜和头盔看上去像某种长盔甲的昆虫,全身也由盔甲和机械组成,两腿仿佛分开的圆规,之间是那个长长的如同机关枪一样的尖利的岩石钻。整座雕塑完全符合旋涡派的理念,相信机器是人类的未来,机器的无情暴力和速度可以钻破代表自然的岩石,可以攻克一切。这件作品一诞生就被誉为“最极端的,不论是英国还是欧陆,之前没有,今后也不会再有的现代主义雕塑”。

保罗·纳什:《我们在制造一个新世界》,1918,布面油画,71.1cm×91.4cm,伦敦帝国战争博物馆

其实雅各布最后完成《岩石钻》是在1915年,但他因为目睹了战争的种种状况,深深憎恨原来的原则,于1916年改造了原作,他扔掉了岩石钻,把那个未来战士形象拦腰截断,只剩上半身,然后做了翻铜版,叫做《從岩石钻而来的金属半身像》。1916年的这个作品,奇特地改变了气质,看上去脆弱、伤感,特别容易让人想起受伤的士兵。至今仍然陈列在不列颠泰特美术馆。从此,雅各布再也没有重新创作任何跟旋涡派风格相关的作品,完全回归到古典的雕塑原则中去探索出路。

放弃理性,转向达达或超现实,动摇艺术本身的根基;抑或是放弃前卫,转向“现代古典”,从传统中寻找表达现代焦虑的方式。如果说大战对艺术发生了什么影响,以上这两个倾向在主要参战国的德国、法国和英国都可以找到,它不限于地域,甚至可能发生在同一个人身上。但从整体上来看,这段时间,除了战争夺取了艺术家生命或终止其创作之外,其实是艺术分外繁盛的时期。战前现代主义先锋们播下的种子,在战后被顺利收割。不论以哪种方式,艺术家们利用大战的程度,丝毫不亚于战争利用他们的程度。