论中国传统园林理景设计的流动性与整体性

郭明友

中国传统园林与欧洲园林、西亚园林一起并列为世界三大古典造园体系,因其悠久的艺术历史、丰富的文化意蕴和独特的审美形式,迄今依然颇受人们喜爱。近年来,中国风景园林领域标榜“新中式”的设计项目和相关研究论文在快速增加,传统风、复古风俨然呈现逐渐走热的态势[1]。在国外,继纽约大都会博物馆1980年模仿网师园殿春簃庭园营造了明轩后,世界多地都先后新造了中国传统样式的园林。然而,在繁荣的发展态势背后,对于中国传统园林艺术审美的某些本质特性认识不清或误读的现象依然很普遍,有些偏知偏见还经过广泛流传而俨然成为共识。例如,有人认为以苏州园林为代表的传统园林,大都是高墙深院、粉墙黛瓦、亭台楼阁、叠山理水、游廊花窗、花草树木,造园要素和工程技术大同小异,名园面貌千篇一律,游观一园便可知诸园[2];也有人说传统园林造景步移景异、千变万化[3]。这两种审美认识相差巨大,甚至相互矛盾,却长期在学术圈内外共存,而且都有很大的影响。实际上,二者都是语焉不详的片面性解读,就经典的传统园林理景设计而言,局部景境的流动多变性与全园设计的整体一致性总是和谐统一的。

1 流动性

中国传统园林设计不只是造景艺术,更是造境艺术,清华大学杨锐教授称之为“境其地”,亦即赋予自然场地以意境[4],王绍增先生称之为“营境学”[5],孙筱祥先生认为造景包含了3层境界[6]。本文中用“景境”一词来指代传统园林理景设计所创造出来的空间实景与情感理想交融渗透的审美意境[7]。“景境”营造是传统园林设计的核心目标。

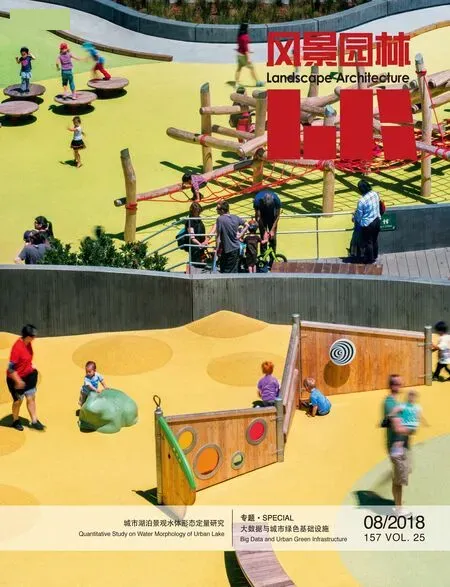

以苏州园林为代表的中国传统园林大多营造于市井之间,尽管空间尺度相对狭小,但景境意蕴高深广阔,理景艺术多姿多彩、意趣丰富,如同传统山水画卷,这主要源于园林理景巧妙的流动性设计。例如,苏州艺圃是个面积不足4hm2的小庭园,其中住宅空间约占全园总面积的1/3[8],园林在中心开池,环绕水池设计造景。水池西南角落的芹庐小院内有两座南北对开的书斋,小院中庭植桂、清静朴雅。院落内外各有一个月洞门,两者采用大约135°夹角的错位设计,彼此呼应,渗透漏景,却又不会直面相对,形成了自然含蓄的审美效果(图1)。贴水石板桥婉转联络着两端的花径,与两门之外的步道对接,正好形成一段“S”形的游线。曲曲折折的游线,跌宕萦回的山路,开合交替的空间,明暗互衬的色调,在隔而不断和豁然开朗中错落变换,使这一角落的空间理景层层转折,充满引人入胜、富有乐趣的流动感。

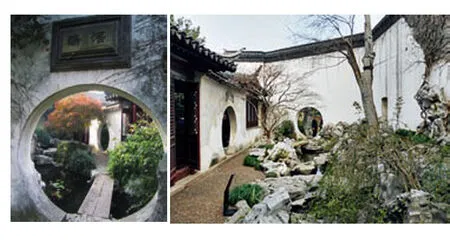

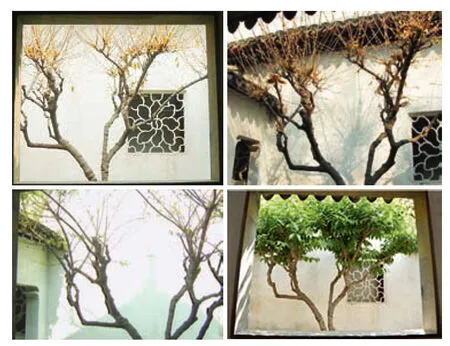

传统园林中常有大量的花窗、漏窗,这些窗户除了其造型本身静态的审美意趣外,往往还有潜在的流动性审美设计。例如,苏州狮子林的一只漏窗,以白墙背景为画纸,以漏窗边框为边,以蜡梅花枝为绘,组合形成一幅天然图画(图2)。蜡梅春季枝头吐绿、夏季枝繁叶茂、秋季黄叶凋零、冬季疏影横斜,随着四季轮回、天气阴晴以及阳光入射角大小强弱的不断变化,蜡梅投映在白墙上的光影也随之不断地流转变换,漏窗内的框景画境就能在静态设计之中呈现出时间上的审美流动性。又如,苏州沧浪亭的花窗以数量之多、形态各异著称,其中很多爬山廊的花窗还依据地形的高低起伏和廊道的转折迂回进行了富有动态感的倾斜、拉伸等变形设计,与花窗内外的园景互动成境,呈现出空间处理上的流动性审美意趣(图3)。

1 艺圃芹庐小院The Qinlu Yard of Yipu Garden

2 狮子林的蜡梅漏窗The plum ornamental window of Lion Forest Garden

这种流动性理景设计在苏州古典园林的理景中随处可见。通过精心地组合处理,园林中的游廊、曲径、花窗、月洞门、山石、驳岸、墙垣、台榭、花草、竹树等造景元素,以及那些貌似随意散置的山水台榭、花草树木等细节之间,都巧妙地形成了对比、衬托、掩映、点染、渗透、投映、留白、借景、框景、隔景等呼应关系,既寄托了审美情感与人格理想,也使园林中一个个造景片段成为充满生机与灵动的审美画面和空间。人们园中游赏,无论走到哪里,视线停留在哪里,都如入画境,这便是步移景异的理景设计追求的审美效果。

2 整体性

迄今,人们对于传统园林理景流动性设计审美的关注已有很多,步移景异已成为中国传统园林理景设计的共识性结论,田朝阳先生还从时间设计的角度对此进行了比较深入的解析[9]。然而,如果只看到、只强调步移景异,还是远远不够的,传统名园在流动性理景设计的背后,还都有贯穿全园的整体性景境设计。经典的传统园林无论空间大小,理景设计几乎都是流动性与整体性高度融合的典范。

3 沧浪亭的爬山廊的花窗The floral windows in mountain-climbing gallery of Canglang Pavilion Garden

接上文中苏州艺圃的案例,人们在游观、赞叹园林流动性理景设计步移景异之美的同时,还会依稀感受到一种统摄全园、不动不变的氛围。这是因为,园林虽然经历过约400年的风风雨雨,但是空间环境至今仍然基本保留了明末清初的格局,许多构筑物也都延用了当时的题名;从袁祖庚、文震孟到姜埰,历史上的几位园主都出自于书香名门,都以耕读课业为立身持家之道,其中文氏家族更是自诩“世掌丝纶”(皇帝的秘书)[10];因此,园林设计从简洁逼仄的大门、曲折迂回的廊道以及历史厚重的“东莱草堂”“阳谷草堂”“博雅堂”“丝纶堂”等主体建筑,到环“浴鸥池”的“响月廊”“乳鱼亭”“延光阁”“芹庐小院”等观景建筑,以及池南的假山、高墙、一系列楹联匾额品题等,都整体性地沉浸在低调大气、朴素儒雅、淡泊自信、志清气正的书香氛围之中。这一主题氛围尽管以潜在状态存在,却主导着园林从细节到整体的基本布局与色调,塑造了园林的景境特色与主题。

苏州网师园总面积仅6hm2,被誉为小园之极则,人们通常都对其步移景异的理景设计赞叹不已[11],实际上,这也是一个流动性造景与整体设计完美融合的佳构。“网师”的主题即是“渔隐”,“渔隐”通常处于江湖与山林之间,因此,能否在市井小庭园中隐喻出一个大的自然世界,成为园林理景设计优劣成败的关键。中部千余m2的彩霞池是园林寄托景境主题的核心区域,园林理景在物质造景和文化心理2个层面进行了整体设计,成功创造了江湖渔隐的大意象。

在物质造景上,为了增加水面的开阔感,理景设计不但对水池的驳岸线进行了曲折处理,延长了岸线总长度,而且降低了驳岸与水面的落差,提高了驳岸的亲水性;尽可能地降低了水池四周的水阁、围墙、轩廊等建筑的设计高度,种植以灌木为主;池西一墙之隔的潭西渔隐院落铺地也被设计为波纹图案。水池南岸假山体量略显低矮,为了加强山林意态,园林打破了水池东西两侧路面的水平地形,增加了竖向设计,选用与南部假山相同的黄石来垒叠驳岸,使假山与池岸联络成脉,还在路边上用“樵风径”“岩腹涧唇”“槃涧”等刻石来强化二者之间的关联性和整体感(图4)。

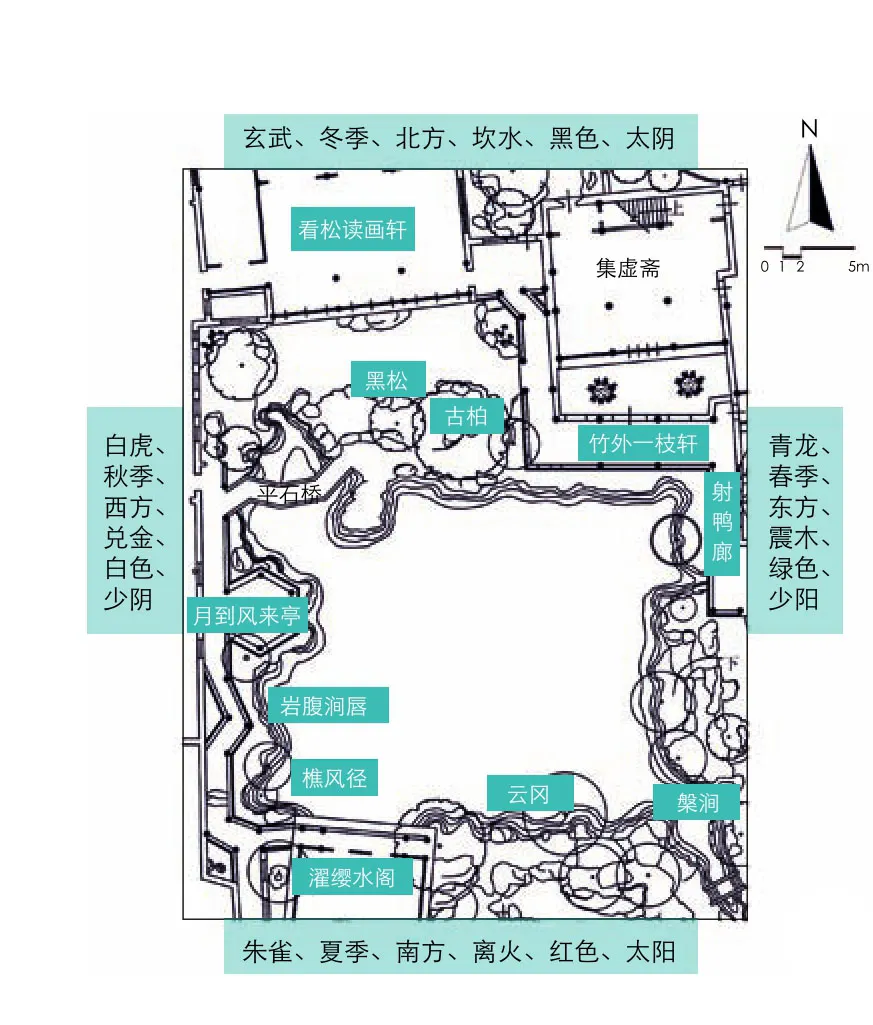

在文化心理上,这里也隐藏了一条整体设计的暗线:如果人们站在水池北岸面南而立,则左侧是东,右侧是西,前方是南,背后是北。东侧(左侧)建筑为“射鸭廊”和“竹外一枝轩”,分别取自苏东坡的诗句“春江水暖鸭先知”和“竹外一枝斜更好”(梅花),暗合了传统文化中的春季、绿色、青龙、震木、少阳等意象;西侧(右侧)的对景建筑是“月到风来亭”,取邵雍的诗句“月到天心处,风来水面时”,暗合了秋季、白色、白虎、兑金、少阴等意象;池南(前方)假山“云冈”选用了深黄暗红的石材,意在暗合夏季、红色、朱雀、离火、太阳等意象;北方(背后)各植一株古柏和黑松,建筑为“看松读画轩”,借用“岁寒然后知松柏后凋”的古训,来暗合冬季、黑色、玄武、坎水、太阴等意象(图5)。天在头上,地在脚下,上下四方融为六合,亦即宇宙。如此,庭园理景就把两仪、四象、四季、五行、八卦、六合等传统文化哲学符号,渗透组合形成一个完整圆融的小宇宙,庭园空间被成功地赋予无边无际的大境界。

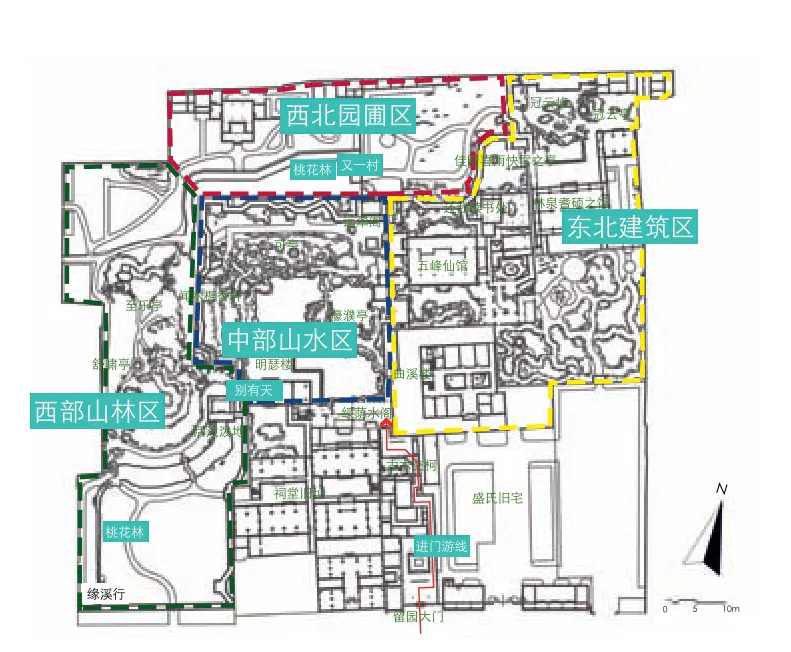

留园是面积仅次于拙政园的苏州第二大园林,园中的“五峰书屋”以高大华丽冠绝诸园,然而,园林进门处的通道不但狭窄幽暗,而且设计了7次转折和停顿,直到“绿荫”水阁处才豁然开朗,中部“山林水榭”等主景也随之展现在人们眼前,“如一幅山水横披画,了无断续痕迹”[12]。长期以来,人们对此通常解读为欲扬先抑[13]。然而,如果把全园空间划分为中部山水区、东北部建筑区、西北部园圃区、西部山林区等几个区域,就会发现中区与东北区连接点“曲溪”楼廊、东北区进入西北区的“又一村”月洞门等节点处,也都有这种收窄与转折的曲径通幽设计,西区折回中区的廊道节点处还被刻意设计成“S”形的隐蔽小径,这些设计显然不是“欲扬先抑”都能解释得通的。实际上,陶渊明笔下的桃花源才是留园空间理景的真正原型,以幽暗狭小的通道来表达“山有小口”之意才是入口设计的本意,所谓“欲扬先抑”只是直观表象层面的效果。这个入口与园林西北角的建筑“小桃屿”,“又一村”月洞门内外种植的一片桃林,西部大假山南侧溪涧边上沿溪成行的粉桃碧桃,靠近溪涧南端的围墙上嵌筑的一方“缘溪行”刻石,西区转中区廊道出口的“别有天”门额等都是“桃花源”理景整体设计的局部细节(图6)。只有把这些局部流动性景境连成整体来思考,园林理景的完整主题才能豁然开朗,对其中细节的解读也才能更准确。

中国传统文学创作谋篇布局,通常是先“立主脑”而后才“密针线”,园林理景设计流程亦如此,整体性设计便是“立主脑”,局部流动性设计便是“密针线”,二者呼应联络、和谐融渗,才能形成既完整又细密的环境艺术情节与篇章,大大地拓展了园林空间抒情、叙事的内涵与境界,使之成为主题明确、形式完整、景境独特的艺术作品。

3 价值与意义

深入完整地认识中国传统园林理景艺术的流动性与整体性,具有多重意义。

4 网师园水池西侧竖向地形改造The Ground is Like Mountains, to the west of Master of Nets Garden

首先,这有助于今人更加准确深入地解析中国传统园林理景艺术。传统园林营造通常都有亭台楼阁、山水廊榭、花草树木等造景元素,这些即是园林理景设计的物质基础,也是抒情造境的审美符号。由于经典名园理景各自都有独特的审美主题,造景元素尽管外观相同或相似,在不同园林环境之中却可以寄托不同的情感和理想,这就像用相同的文字符号可以写出不同的文章一样。所以,人们品鉴中国传统园林的时候,不能只关注外在的景观艺术形式,满足于“步移景异”或“千篇一律”等浅层次的审美判断,还要看到其内在的深层审美价值,如高尚的生活态度,高雅的审美情怀,独立的人格精神,以及这种场所精神对于人的润物无声的德育教化作用等。这是中国传统园林理景设计的核心价值,是读懂传统名园景境设计的关键,也是最容易被今人忽略和遗忘的精髓。

其次,这也为人们保护世界文化遗产和名园修复提出明确的依据和目标。当今,人们对文化遗产园林的保护修复都以“修旧如旧”为基本原则。然而,以苏州园林为代表的传统名园大多都有漫长的发展历史,园林外围环境的变迁、内部物质造景元素的损毁、理景花木体量的自然生长等,都在持续不断地发生,许多名园在先后易主的时候也会经历一些改造。因此,只有全面认知名园理景设计的流动性、整体性及其内在的一致性,准确把握其完整的意境,“修旧如旧”原则才会有清晰具体的依据和目标,保护修复工作才不会只停留于造景元素的那些表层、零散的外观形式上,误把审美意象差异巨大的理景符号杂乱地组合到同一园林环境之中,改变园林理景艺术的整体一致性,使其景境内涵难以解读,把保护修复变成保护性破坏。实际上,这种保护性破坏已经成为比较普遍的可怕现象。

5 网师园彩霞池周围理景示意图The schematic diagram around the pool, in the Master of Nets Garden

6 留园桃花源设计节点示意图The schematic diagram of the Peach Wonderland of Lingering Garden

最后,这也为人们继承和创新发展中国传统园林艺术指明了目标和方法。中国传统园林理景在意不在形,艺术审美强调写意性,只有把景境营造放在理景设计的核心位置,才能真正抓住中国传统园林艺术的精髓,更好地实现继承和创新发展。近年来,尽管“新中式”设计在风景园林和建筑等领域都有很多案例,但是成功的精品相对较少,有些设计甚至招致了争议和批评。究其原委,主要在于对传统“中式”的继承与应用更多停留在材料、元素、形式等浅表层面上,对于其中的文化价值与精神内涵研究不透,重视不足,挖掘运用较少,以至于许多“新中式”设计仅是对传统形式的简单复制,造成“新中式”设计呈现表象化、符号化、空洞化的泛滥态势。例如,苏州蝴蝶湾是一处高档住宅区,住宅区景观采用了传统的庭园设计样式,然而,这里所谓“新中式”景观实际上只是把拙政园内的亭台楼阁、门廊桥榭等元素拆解开来,随意散置到住宅区景观的各个角落之中。景观建筑与场地环境之间不协调,毗连的局部造景元素之间没有呼应,各个区域理景设计缺少主题,因此,整个住宅区景观就没有了完整明确的审美景境,成为不得要领、缺少灵魂的艺术空壳。

4 结论

中国传统园林理景设计大都既有精心的谋篇布局,也有精致的细节造景,是整体性与流动性完美融合的环境艺术系统,是形式美与内容美和谐统一的典范。只有完整深入地认知传统园林的这一审美特质,才能为相关的审美品鉴、保护修复及传承创新活动奠定基础。

注释:

图1~4为作者拍摄;图5依据刘敦桢著作《苏州古典园林》中所附网师园平面图改绘;图6依据徐文涛主编《留园》中的导游图改绘。