抗战时期重庆的中外音乐交流活动探析

■胡雪丽 张 倩

(黑龙江大学,哈尔滨,150006)

中外音乐交流是音乐文化传播的一部分。在中外音乐文化双向交流的基础上,我国近现代音乐文化发展呈现出多样化的面貌。在抗日战争期间,重庆音乐界高度重视音乐交流,于1938年底至1939年初讨论有关音乐对外交往的问题,掀起了“音乐出国”与“音乐入国”运动。由此开始,中国抗战歌曲在外国传播,外国反法西斯音乐作品在中国流行,一些世界名曲被大众所熟识。音乐作为特殊的语言,联结了中国与苏联、英国、美国等国人民的情谊,成为沟通彼此声音的桥梁,坚定共同抵御法西斯的信念。

一、具有影响力的音乐交流传播机构

自古以来,音乐便在交流中传播。从冯文慈先生所著的《中外音乐交流史》中可了解到,中外音乐交流在先秦已有。没有交流,何谈音乐文化的传播及发展?而音乐传播意味着通过人的社会参与,音乐作品得以实现其功能价值——这就突出了传播主体的参与性——他们在中外音乐交流中占据核心位置,发挥主动作用。在抗战时期的重庆,音乐传播主体种类繁多,包含音乐院校、音乐社团、业余合唱团及文化团体等组织,其中,中华交响乐团、国立音乐院、中苏文化协会等积极展开对外交流活动,为传播中外音乐文化做出了突出贡献。

中华交响乐团中华交响乐团成立于1940年6月6日,是抗战时期重庆三大管弦乐团之一,由“中苏”、“中美”、“中英”、“中德”、“中法比瑞”、“中缅”等文化协会,以及中国国民外交协会、国际反侵略大会中国分会、励志社国际宣传处等团体发起创办。①王洪华、郭汝魁主编《重庆文化艺术志》,西南师范大学出版社2000年版,第342页。该团体以介绍西方音乐、传播新音乐为宗旨,承担起中西音乐艺术交流的重任。中华交响乐团公开演奏了莫扎特的“序曲”、贝多芬的《英雄交响曲》,以及来自西班牙的《火舞曲》等等。此外,中华交响乐团演奏“俄罗斯音乐大师”柴可夫斯基的作品,成为我国音乐界演奏俄国音乐作品的开端。《新华日报》在1940年8月13日第二版的报道中称,“该团成立以来,除致力于推动国内音乐运动及提高音乐水准外,复与苏联音乐文化界取得密切联络,以求沟通两国文化”①参见李滨荪、胡婉玲、李方元辑《抗日战争时期音乐资料汇集·重庆〈新华日报〉专辑》,西南师范大学出版社1985年版,第43页。,还多次刊登有关中华交响乐团的演出活动的信息——例如,从中可得知,从1943年4月2日起,中华交响乐团每周日举行音乐会,演奏莫扎特、贝多芬等多名外国著名音乐家的世界名曲——可见中华交响乐团在中外文化交流中的地位与贡献得到官方媒体的肯定。

国立音乐院及实验管弦乐团国立音乐院是一所专业音乐院校,成立于1940年5月,10月开学,地址设在璧山县青木关。该校多次举行音乐会,宣传我国音乐文化,并介绍西洋音乐艺术。据《新华日报》刊载,国立音乐院为庆祝音乐节,向国内外广播三天。②同上书,第132页。此外,学校多次参加社会音乐活动,进行宣传抗战的社会公益性演出,包括筹募寒衣、救济难民、支援劳军等活动,为我国近现代音乐教育培养了专业的音乐人才。1941年2月,实验管弦乐团归属于国立音乐院,更名为国立音乐院实验管弦乐团。该团是当时重庆三大交响乐团之一,顾毓琇任团长。1940年5月14日9点10分,国立音乐院实验管弦乐团应国际广播电台邀请,第一次进行对美广播演奏,吴伯超担任指挥。7月20日7点45分,该乐团通过中央广播电台与国际广播电台对南洋侨胞播送特别音乐。该团多次向国外播送音乐,促进了中外音乐交流。

中苏文化协会除了音乐团体,一些全国性文化团体在音乐交流中也发挥着重要作用,比如“中苏文协”、“中美文协”和“中英文协”等等。《新华日报》常常报道这些文化协会开展的音乐活动,比如举行音乐会和文化沙龙、对苏进行音乐广播等等。其中,中苏文协在中外音乐交流中的贡献最多。在1940年12月28日,《新华日报》以大篇幅报道中苏文化协会妇委会,称其邀请孩子剧团、育才小学、巴蜀小学的儿童,在国际广播电台举行儿童对苏音乐广播,并在位于纯阳洞一带的中国电影制片厂举行儿童音乐晚会,邀请各界人士及在渝苏联友人前来欣赏。③同上书,第51页。可见中苏文化协会及下辖组织在宣传我国抗战精神及歌咏艺术方面做出了重要贡献。演出、乐谱媒介、报刊、书籍及广播等,这些媒介丰富了重庆抗战时期的音乐交流手段,进一步扩大了抗战时期音乐交流的影响。

现场演出在《音乐传播学理论教程》一书中,曾遂今教授把“音乐表演空间”纳入为媒介的一种,认为“音乐表演空间是一种最原始的、最早的音乐传播媒介”⑤同上书,第134页。,本文在此将其演化为“现场演出”。其特征是,以表演“舞台”为中心,音乐传播主体与受传者在同一时空环境下近距离面对面地进行音乐信息的交流与共享,⑥参见赵志安《音乐传播的“模式”研究》,载《音乐研究》2011年第5期,第117页。受传者接受音乐信息后给予反馈。在抗战时期,为了介绍外国音乐作品,能够让受传者体会到“阳春白雪”的格调,音乐传播活动采用现场演出的形式居多。尽管这是面对受传者的单向传播,但这无形中传递了外国音乐文化。比如1944年,中华交响乐团在七星岗江苏同乡会演奏柴可夫斯基《第五交响曲》及贝多芬的《田园交响曲》,分别招收中苏和中韩文化协会会员。⑦同①,第137页。1945年12月16日,中华交响乐团在抗建堂进行公开演奏会,演奏曲目包括莫扎特的《魔笛》和《G大调小夜曲》。⑧同①,第150页。这样近距离的音乐演出,有效地保证了观众对音乐符号的接受,加强音乐体验及对音乐的感悟——音乐现场表演在音乐文化的传播中起到了不可替代的作用。

乐谱媒介乐谱媒介的出现,标志着音乐符号以一种固定的形式被记录下来,改变了音乐传播的模糊性,有助于音乐活动的分工合作。音乐传播者利用乐谱媒介,可以较准确地传达歌曲的意蕴及感情,实现与受众的音乐共享。在抗战时期,苏联及美国多次向中华交响乐团赠送乐谱,包括柴可夫斯基、贝多芬、穆索尔斯基、莫扎特等音乐家的作品乐谱,这些乐谱不仅是中华交响乐团顺利演奏相关作品的保证,也是一笔宝贵的文化遗产。我国的抗战歌曲在国外的传播也得益于乐谱媒介,例如,著名苏联歌曲家克利曼蒂克基马利夫,将《义勇军进行曲》《流亡曲》《黄河大合唱》《抗敌歌》等抗战歌曲编成乐谱,在苏联行销甚广,广受欢迎。⑨同①,第30页。

二、各类媒介的音乐交流与传播活动

传播媒介的发展演变,带来了多种音乐交流的方式,扩大了音乐传播的时间和空间范围,为音乐交流提供了方便快捷的渠道。传播媒介作为广泛扩散的信息的物质载体,包括印刷媒介和电子媒介。印刷媒介涵盖书籍、杂志、报纸等,电子媒介包括广播、电视、电影等。④参见曾遂今著《音乐传播学理论教程》,中国传媒大学出版社2014年版,第177页。在重庆,抗战时期的音乐交流所用媒介包括现场

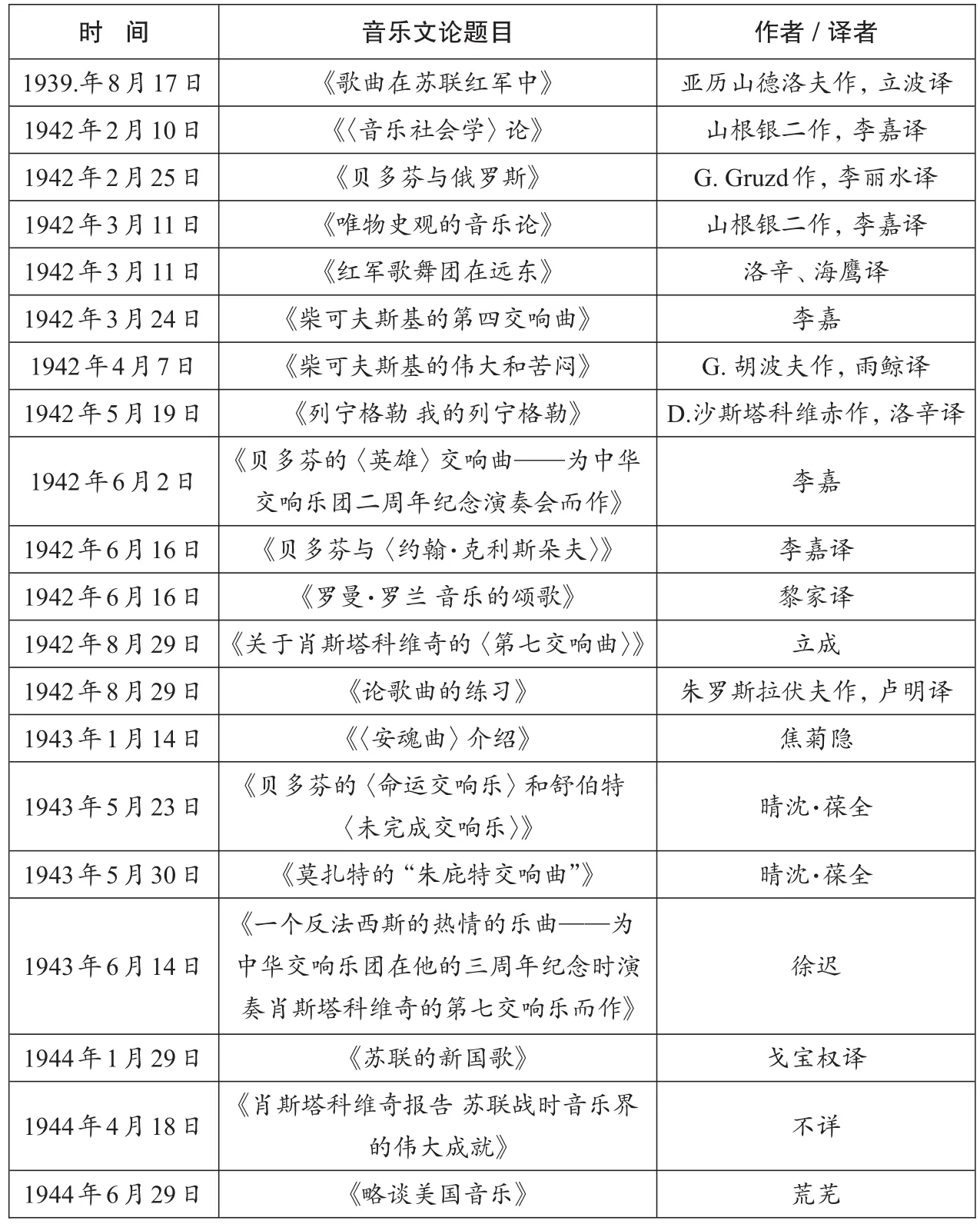

报刊媒介报纸在全面报道抗战时期的文化活动中,也发挥了重要作用。例如,《新华日报》刊登了大量的中外音乐交流活动报道、苏联歌曲及外国音乐文论。据笔者所见,从1938年到1945年,《新华日报》共刊载音乐文论及音乐报道达94篇,其中外国音乐译文11篇,介绍外国音乐家及作品相关的音乐文论9篇——即与外国音乐相关的文论共20篇(见表1),约占1/4。这些音乐文论一方面普及了音乐知识,一方面传递了音乐的力量。另,《新华日报》多次刊载歌曲,包括3个歌曲集。(见下页表2)《新华日报》扩大了歌曲的传播范围,是苏联歌曲在重庆流行的重要原因。苏联歌曲节奏性强,铿锵有力,易于群众传唱;其音调质朴,旋律有极强的感召力,歌词富有战斗性,多数围绕抗战爱国的主题。这样的歌曲为抗战时期的群众带来了激情与力量,成了一种精神武器,可说是抗战胜利的保障之一。

抗战时期在重庆创办的音乐刊物多达10种,其中,在中外音乐交流方面表现比较突出的有《乐风》、《新音乐》及《音乐艺术》等等。《乐风》杂志创刊于1940年1月,由缪天瑞担任主编,教育部音乐教育委员会出版。该刊致力于全面通俗地介绍西方音乐理论知识,比如有代表性的文章有李抱忱的《音阶的科学》、《唱名法检讨》,缪天瑞的《作曲练习》等等。①参见汤斯惟、张小梅《〈乐风〉(1940.1—1944.6)研究》,载《音乐与表演》2014年第3期,第79-86页。该刊还大量刊登音乐译文,向大众介绍音乐知识,例如介绍音乐家的《论莫扎特的风格》、《节译贝多芬遗嘱》、《贝多芬第六交响曲》等等。《新音乐》创刊于1940年1月,由桂林出版社出版。该杂志介绍了世界各国的反法西斯进步歌曲,其中介绍得最多的是苏联卫国战争时期的歌曲。《音乐艺术》于1944年9月16日创刊,由中华音乐教育社出版,李凌、赵沨任主编。其内容为介绍国内外名曲及国内外乐坛大事,普及音乐知识。其中,刊登了李嘉翻译的《苏联音乐教育》,李凌、黎国荃翻译的《自修和声学》,德国民歌《莱茵河的挽歌》(由夏白配词)等等。

广播媒介广播作为电子媒介的一种,突破了音乐传播的空间,其传播速度快,传播范围广。抗战时期重庆的中外音乐交流,主要依靠广播电台来进行,其中发挥重要作用的是中央广播电台和国际广播电台。中央广播电台由国民政府在南京创建,于1928年8月1日播音,后随着政府西迁到重庆,一般记载为1939年2月6日开始播音。②民革中央孙中山研究学会重庆分会编著《重庆抗战文化史》,团结出版社2005年版,第169页。国际广播电台在重庆建于1936年,隶属于中央广播电台,被称为“中央短波广播电台”,1940年1月,正式定名为“中国国际广播电台”。同年6月,国际广播电台并入中央广播电台。自此,战时的“中央广播电台”兼具对内广播和对外广播两种职能,对内以“中央广播电台”的称号进行抗战宣传,激发军民抗战士气,唤醒民众民族意识和爱国精神;对外以“中国国际广播电台”的名字进行宣传,作为国民政府向外传递声音的媒介,争取国际友人的支持。

表1 1938—1945年间《新华日报》刊登的有关外国音乐的文论

表2 1938—1945年间《新华日报》刊登的歌曲(集)

广播媒介在音乐传播方面,加强了国际的音乐文化交流。中央广播电台与国际广播电台播出的音乐节目均为抗战服务,播放世界名曲及苏联抗战歌曲,其余则是中国传统音乐、戏曲和民族音乐节目,用以鼓舞士气,振奋民族精神,给战时生活增添乐趣,给饱受战争苦难的人们带来抚慰。中央广播电台还成立了一个音乐组,集合了笙、箫、古筝等多种民族乐器的演奏家,是专门排练国乐的音乐团体,定期举办专场音乐会和参加音乐活动。1940年9月,中央广播电台音乐组对苏联播送古筝曲《高山与流水》、粤曲《龙虎门》、琵琶独奏曲《月儿高》等国乐名曲,由莫斯科电台转播各地。①参见《抗日战争时期音乐资料汇集·重庆〈新华日报〉专辑》,第50页。此外,中央广播电台多次转播苏联音乐,包括杜纳耶夫斯基作《故乡》、可列斯尼夫作《哥萨克的斯大林歌》、予拉迭利作《献给领袖》、伊披托夫作《伏罗希诺夫的进行曲》、拉得克维赤作《前奏》等作品。②同上书,第30页。相比之下,苏联音乐在我国的传播影响更大,这是由于苏联较强的广播技术及官方对外宣传机构的重视的缘故。苏联对我国播送苏联民歌、民族舞曲、进行曲以及世界名曲,包括鲁宾斯坦的《波斯民歌》,德沃夏克《斯拉夫民间舞曲》、《匈牙利舞曲》,柴可夫斯基《教父之歌》等等。③同上书,第49页。

三、抗战时期重庆的中外音乐交流之意义与影响

抗战时期的重庆的音乐交流传播主体具有明确的目的性和组织性,传播方式多元化,这些自然而然影响其传播效果。传播效果指“带有说服动机的传播行为在受传者身上引起的心理、态度和行为的变化”④郭庆光著《传播学教程》,中国人民大学出版社2011年版,第172页。。抗战时期重庆的音乐交流产生的效果表现在认识、态度和行动层面上。音乐家翻译大量外文文献介绍西方音乐知识与作品,无疑增加了群众的音乐知识,让他们了解西方音乐文化;《神圣的战争》、《海港之夜》、《夜莺》等反法西斯歌曲在群众间广为传唱——这样的音乐交流连接了各国人民共同的情谊,鼓舞其完成共同抗敌的使命。对音乐家而言,他们汲取西方音乐艺术的养料,使得音乐创作水平进一步提高,音乐审美能力进一步强化,进而推动音乐教育制度更加完善。

冯文慈先生在《中外音乐交流史》这部著作的引言中谈道,“我们中华民族的音乐文化在历史上就曾经远播海外,给其他民族和国家带去‘福音’,从而赢得尊崇和喜爱;同时,我们中华民族的音乐文化也曾经从其他民族和国家吸取营养,获得新的生机”⑤冯文慈著《中外音乐交流史》,湖南教育出版社1998年版,第1页。。只有中外音乐文化的交流,才能促进中外音乐文化的发展。音乐符号嫁接起中外沟通的桥梁,抗战时期重庆的对外音乐交流改变了19世纪以来西方音乐对中国的几近单向输入和传播这一状况,实现了双向交流。抗战时期重庆的中外音乐交流尽管只是中外音乐交流史的一小部分,但其历史意义是非常明显的。