藤泽周平谈小说

转型的作品

我是距今约十年前开始写小说的,那时写的都是色调灰暗的小说。别人这样说,我自己重读当时的小说时也会发现结局多为灰暗,以至于让人有些痛苦之感。男女之爱总以别离结束,武士在故事中则总是死去的下场。我不会写出光明的结局。

写出那样的小说自然有其理由。从那之前我就背负着一种无法对人言诉的忧郁心情生活。因为不能轻易向人诉说,心中的忧郁始终不得消解,因而带进了生活之中。

一般在这种场合,人们都会寻找一些转移心情的方法,以恢复精神的平衡,例如饮酒或参加体育运动之类。

可是我不大能喝酒,对钓鱼、高尔夫也没兴趣。我对博彩有点兴趣,却又因生来胆小而难以出手。我背负着难以消解的忧郁,同时既是一个靠着在公司上班领薪过日子的平均水平的社会人,又是一家之主,有妻儿有老母。唯其平凡,我不愿失去自己尽力保持平衡的社会感,不能做出什么放纵的事来。

要想放纵,又不给妻儿和社会带来麻烦,办法只有一个,对我来说就是小说。带着这样的心境写出来的东西,自然就带有灰暗的色彩,“故事”这个皮囊中被拼命灌入了抑郁的心绪,我以此一点点地得到解助。所以我初期的小说就是借用“时代小说”这种故事形式而写的私小说。

那时我只考虑写,至于写出来的东西被别人阅读,也就是意识到读者的存在,我现在已说不准是从什么时候开始的了。一旦发现自己的作品被别人阅读,不言自明的是我的小说缺少大众小说趣味性中的要件——明快和解助,从而成为非常困扰别人的产物。一旦意识到这一点,即便自己心情中的郁闷尚不至完全消解,也就可以凭借写作得到了某种程度的治疗和释放。

有了这样的完整意识,又一不言自明的便是:如果我还继续写下去,那就不应一味吟咏郁屈,还应吟咏获得解助的自己,无论对自己还是对读者,这都是唯一正道。我最后选择了这种方式,当然这也是职业作家面对“故事”而下的决心。

至于这种内在的变化如何与小说的表现结合,我全然不知,使当时的我在过一座险桥。表现方式的改变之類,并非可以有意识地轻易做到,而是从某个时期开始极其自然地进入了我的小说,哪怕尚觉钝重,也已体现了诙谐的要素。把这作为方法而自觉运用,可以非常确定的是从《小说新潮》连载《浪客日月抄》这一时段开始的,之后的《浪客日月抄·孤剑》以及这次的《浪客日月抄·刺客》都属于转型的作品。

突然想到:我一直认为 “北国人不善言表”的说法是一种偏见,那仅是在比自己口齿伶俐的外部人种面前的一时口讷,北国人自己交流时不会这样。

小时侯我常在村里的集会场所听到小伙子们飙无聊话,记得他们一来一去中所含的绝妙谐趣,那些像子弹一样飞出的对话中每一句都含妙机,引得哄堂大笑。无论是说村里发生的事还是议论人物或是谈女人,无不妙趣横生。一旦我们小孩也被逗乐,就会突然遭到训斥而被赶走,那大概是因为乡野年轻人的杂谈不免会发展到有点鄙猥的地步。

到了内部的压抑稍稍淡化的时期,我的内心即使未似集会场所那些小伙子那样开放,北国式的诙谐也许已经苏醒。

我现在这样写,是因为虽然还不能十分确定,但已感到自己的小说又发生了一些变化。这种变化固然主要跟年龄有关,但从根本上说没有脱离作者本身,不管怎么写,小说还是难以摆脱有作者自我表白含于其中的命运。(《波》1983年6月号)

《密谋》结语

我在小说中常写到米泽藩的上杉家族。某篇作者介绍中说我出生于米泽,其实我的出生地鹤冈虽与米泽同在山形县,两地间却有火车四五小时的距离。

鹤冈人为何要写米泽?我想这里还是有着我从小对米泽这片土地所怀的特殊兴趣。

不知现在的孩子对战国时代的英雄怎样评价,我小时侯以会打仗而论,简单地把上杉谦信、武田信玄置于信长和秀吉、家康之上。信玄向京都进发示强,德川出兵阻挡,武田军团凭三方原一战粉碎德川军势。上杉与这位武田势均力敌,而且凭史上有名的川中岛之战,让我甚至觉得略胜武田一筹,在我小时侯的头脑中排在战国时代最强兵团的位置。米泽是上杉这位战国之雄后裔的城下町,这片土地与我的家乡在一个县内,不能不引起我的兴趣,而且即使这种兴趣带有若干炫耀和敬畏,也并非不可思议。

尽管米泽对我来说是这样一个地方,但我却始终没有去过,其中有交通方面的原因,同时也因为我尽管有兴趣,但自己对历史的爱好还没达到特地去做实地考查的地步。我在开始写小说之前没见过这个地方,也不曾专门去找有关米泽的书看。我对米泽所抱兴趣虽然极不明确,但对于这个古老、威严的城下町的兴趣却始终持续着。

自写作时代小说之后便常常写到米泽,以前面所说原委来看,也可谓顺理成章,因为所谓小说,就是由对事件和人物所持兴趣或疑问触发而生的。

我在长篇小说《囚车渡墨河》中写了云井龙雄,还在中篇小说《非幻》中写了上杉鹰山公,但其中关于这个米泽藩上杉的最大疑问就是这个家族在关原之战中的进退。因为此战,上杉从俸禄120万石的会津藩主转封为俸禄30万石的米泽藩主。

这次封土削减当然与上杉加入关原之战的战败一方有关,可是让我不能接受的是:自逞精强的上杉军团怎么会在那场决定天下归属的战争中不作像样的一战。他们并非无人,在谦信之后有沉着勇猛的武将景胜,而在执政方面,则有被称当时才干屈指可数、智勇兼备的直江兼续,麾下的将士都通晓谦信以来的兵法,不曾失去传统的精强。

这样的强国上杉,为何会在那个重大时期打不出一场像样的战斗,最后从会津移藩米泽,甘受相当于原先食邑四分之一的待遇?这是我多年以来的疑问,并有兴趣做出自己的解答。《每日新闻》连载的《密谋》就是因这种想法的驱动而写。

我有一失算:动笔时打算尽量省略已被人们写尽的当时历史事件,把焦点集中于上杉这一当时强国的活动,可是从秀吉时代到家康时代,与上杉关联的活动的幅度之大,超出当初我的预测。若要避免重复记述,则无法写好上杉的活动。由于这个原因,小说写完时连载期数大大超过预定,给各方造成麻烦。我认为,战国末期这个时代本身就是一出戏,事件和人物紧密绞合,织成一出大剧,上杉只不过是这出剧中的一个登场人物。

小说中的事件大致依史实而写,但名为“与板之草”的一群“忍者”则是我的创作。关于“忍者”,在文献上可以散见一些记载,例如三成一方在讨论袭击宿泊于藤堂公馆的家康时,长束正家就主张派“忍者”潜伏于藤堂公馆。大概任何时代都不会像现在这样活跃着一批专职窃取情报的“忍者”,所以我认为即便是虚构,描写“忍者”的活动似乎也没什么不合适的。

另一方面,从历史的总体考虑,史上留名者屈指可数,他们背后则埋没了无数默默无闻者,这就是历史的真实。由此而论,“与板之草”虽是一个虚构的团体,但我想他们距离历史的真实应该不会太远。(《每日新闻》晚刊1981年10月6日)

《海啸》搁笔之际

要给“时代小说”定义,其中包括了以武打为主的剑客小说,追求空想的传奇小说,描写最普通的市民、匠人阶层的市井小说等等,若要从中举出最与现代小说接近的分野,我觉得应是市井小说。

“市井”一词缘起于中国古代,井和井田(周代的田亩制)所在处是人们聚集的地方,从而转指人家聚集处以及街市。照此解释,市井小说就是普通人的故事,若除去时代背景的差异,也就是我们自己的故事。

虽说是我们自己的故事,但因时代背景设定为江户时期之前,所以自然就不能直接成为现代的我们的故事,而要受到时代的制约。但所谓市井之人不像当时的武家阶级那样受到特殊道德戒律的约束,若除去平常习惯,他们的心理和行动当与今日的我们没有太大的距离,尤其在亲情和男女之情之类人的原初感情方面,应该与现代没有什么差别。这是我的私见,如果以此观点出发,即便并非无限接近,市井小说也是一种可能写得非常接近于现代小说的小说。

再之,说到明治,就更易于亲近了。江户时代容易让人觉得太遥远,而小说《海啸》的背景年代严格地说是文化十年,早于明治不过55年,我就是这样把小说尽量拉近于现代的。

我一直想写一篇市井题材的长篇小说,谁知却无机会。《海啸》是从精神和肉体都易处于动荡之中的中年一代找出一对男女并追究他们的命运。但我又有點踌躇于它的发表,因为我们所处的现代是个强烈追求刺激的时代,而这部小说既无武打的热闹,又无匕首的寒光,只是一个平常人的故事。

有幸得到报纸提供长篇小说的舞台,让我完成了一直念兹在兹的这个种类的小说。但也由于上述原因,读者中一定有人觉得无味。我想在这里感谢大家的长期陪伴。

老实说,我开始写《海啸》时是打算让故事主人公新兵卫和阿香双双殉情的,但也许在长期的相伴中我移情于他俩,已不忍杀了他们,于是有点勉强地让他们逃离了江户。这于小说当无不可,但这或许是因为我年龄使然,不想写得悲惨。既然好不容易逃脱,作为作者,我也就想跟读者一起,让他俩善始善终地躲到水户城下,用带着的钱开一家“帐屋”(现在的文具店)之类,隐姓埋名地过日子。(《河北新报》1983年6月29日)

难写的事实

小说——即使是有原型人物的小说或历史小说——不可能原封不动地抄写事实。

即使看似叙述事实本身,其中也还是加入了一种叫做“作品化”的燃烧作用,这就叫小说。如果只是再现事实,就没有必要叫小说了。

这样的小说虽必以事实为基础,但如何把素材剪贴和加色后给读者看,这就是作者的功力了。

事实与小说的关系并非从来就这样圆满,而会有困扰作者的情况发生,比如说事件本身作为小说的素材缺乏趣味,或者写出来会对人造成伤害,这时作者面临的判断是放弃将其写进小说还是以一种责任感把它全写出来。这种判断的必要性或大或小,却始终都会出现。

不过对我来说,与写现代题材的人相比,在这一点上好像要轻松一些。即使对于同一个事实,由于中间有了时间这个缓冲物,即使与某事件相关的后人还在,也比较容易取得谅解。过去别说写,甚至连说出来都属禁忌的事情,有的后来渐渐就可以写了。

尽管如此,作者还是常常必须对写或不写做出判断。

例如,我最近写了有关一茶的小说,在读到他记录日常性生活的日记时有点困惑:如果全不触及,就无法对一茶这个人做一全貌的描述,可是长野还有一茶的子孙,再怎么说这是先祖的事,是过去的事,总还是觉得不可把这种事情明着写出来。

结果我一带而过地写了其中的一部分。有人会觉得这日记的记录有点异常,我却不觉得有多异常,处理到这程度就可以了。

再早一些时候,我在地方报纸上写了清川八郎,八郎是个所谓的“花男人”,年轻时相当放荡,而且这种行为发生在其妻女被囚于传马町的牢狱中受苦的时候,于是八郎这个人的人品就成问题了。这种事情肯定是八郎后人不希望写的,但我还是斗胆写了。

清川八郎作为学者在神田创立了学塾,作为剑客取得了千叶道场的证书,后来又奔走并献身于尊王倒幕事业,我却觉得这样一个人物在新潟狎妓一事作为其凡夫的一面是很值得诊视的。

因为难写,让我至今不能下笔的一个人物是幕末指挥庄内藩行动的菅。我老家庄内藩与会津藩并称为最后的朝敌,我希望一定要把老家的这段幕末史作为自己的一次创作素材,但由于对其中心人物菅的评价至今仍有分歧,所以写这个人需有相当的思想准备。

在把事实小说化方面,我觉得至今一直比较幸运,虽也遭受过两三次侵权的投诉,但在资料的使用方面,多数人还是给予令人欣慰的谅解,这也许因为我的原则是不以小说为借口提要求。既然要写小说,我也会碰到一些即使被拒也想写的素材,遇到这种场合,我并无自信是否应乖乖退却。如果把这当作生意,那也只能是只讲付出不讲收益的生意。(《普门》1978年10月1日,总第3号)

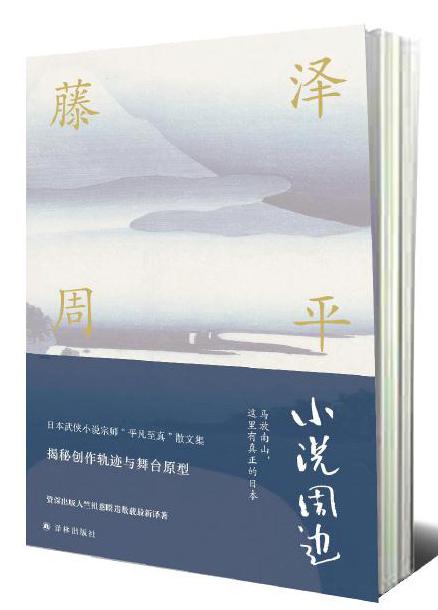

小说周边

作者: [日] 藤泽周平

出版社: 译林出版社

原作名: 小説の周辺

译者: 竺祖慈

出版年: 2018-8

页数: 300

定价: 56.00