工匠精神引领下数控技术专业课程体系构建—以苏州市职业大学数控技术专业为例

董晓岚

(苏州市职业大学 机电工程学院,江苏 苏州 215104)

在新一代信息技术与制造业深度融合的背景下,全球制造业格局面临重大调整,高档数控机床、工业机器人、增材制造技术等智能制造装备以及智能化生产线、新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器等智能核心装置,正在引发高端装备制造业的产业变革[1]。

在制造业结构转型升级、供给侧结构性改革的关键时期,2016年《政府工作报告》提出了“培育精益求精的工匠精神”的要求[2]。工匠精神指熟练掌握一门技艺并以此谋生的工匠,其核心内涵包括精益求精、爱岗敬业、持续专注。发扬工匠精神,打造高品质产品,是国家提高制造业核心竞争力,实现中国从制造业大国到强国的转变[3]。

为应对长三角区域经济发展和高端装备制造业转型升级对工匠人才的需求,苏州市职业大学(以下简称苏职大)数控技术专业通过构建与智能制造相适应的柔性化课程体系,有序推进混合式教学模式改革与“现代师徒制”实践,旨在培养具有工匠精神和创新意识的高素质、技能型工匠人才。

1 构建与智能制造相适应的柔性化课程体系

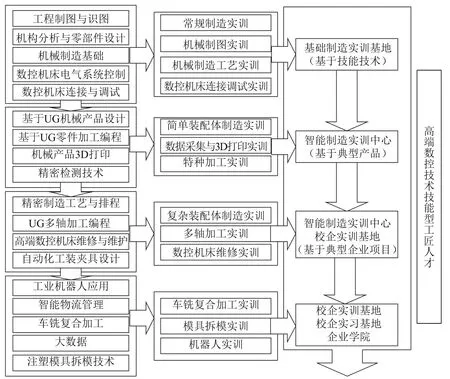

专业技能课是培养学生“工匠精神”的重要途径,通过整合与完善人才培养目标、构建与时俱进的专业课程教学目标,才能通过专业技能课教会学生“一技之长”。高端装备制造业所涉及的材料加工和复杂曲面切削、特种工艺和精密制造、智能工艺装备等技术都属于数控技术范畴,长三角地区精密模具零件加工和医疗器械智能制造两个领域的人才需求较大,苏职大数控技术专业构建了基础技能、专业技能、基础技术、专业技术应用四个层次课程模块的课程体系,形成小课程、多方向和动态组合的柔性化课程架构。苏职大构建的自适应智能制造的柔性化课程体系如图1所示。以“基于UG机械产品设计”“基于UG零件加工编程”“机械产品3D打印”课程为核心,打造面向精密模具零件加工制造领域的课程及实训中心;以“复杂零件数控加工工艺”“UG多轴加工编程”“高端数控机床维护与维修”课程为核心,打造服务于医疗器械制造领域的智能制造课程及实训中心;以“工业机器人应用”“智能物流管理”“大数据”课程为核心,打造制造工艺、制造过程智能化方向的课程模块。

苏职大与“政、行、企、校”产学研联盟合作开发“自动化工装夹具设计”“工业机器人应用”“复杂零件数控加工工艺”“机械产品3D打印”“精密检测技术”“车铣复合加工”6门智能制造业的新兴教学课程。校企合作过程中,学校推进“3D打印创新中心”和“精密检测创新实验室”两个实训中心建设;在实训实习基地,依托企业设备资源和技术能手,使企业与学生建立培养关系,使企业技术能手与学生形成师徒传承,强化学生高端精密制造技能。

图1 自适应智能制造的柔性化课程体系

2 推进混合式教学模式改革与“现代师徒制”实践

苏职大数字化设计与制造技术训练中心构建“互联网+智能制造”的产教融合自适应学习系统平台,实现政、行、企、校、生之间的需求对接和资源的跨界共享。自适应学习系统平台实现虚拟企业实训、共享网络课程资源、技能培训、技术研发与服务、就业促进等多项子功能,通过移动APP学习终端,实现“翻转课堂”。学校打造“居家学习、入校实训、企业实习”三段式职业教育,实现“线上学习与线下实操”的终生、自主的自适应学习系统。

专注、细致、反复琢磨的“工匠精神”,学生是无法在短期的校内学习阶段一蹴而就的,只有通过长期实践的积累、浓厚企业文化的熏陶、前辈的引领才能使学生体会到“工匠精神”的内涵。所以,在校企合作实训基地,由技术能手、技艺大师、劳动模范与实训、实习学生结成“师徒关系”,建立“数控大师”工作室,实施“名师高徒”工程,围绕多轴加工、精密制造、特种加工技术,名师名匠亲自指导,传授技艺和传承精神,在真实的工作环境下,培养学生的耐心、专注、坚持等品质,才能更好地培育工匠人才。

3 打造产教融合的智能制造实训中心

为了提升数字化设计与制造技术训练中心工匠人才的培养能力,苏职大基于MES(生产制造执行)系统与企业共建了智能立体化实训中心,试点共建了智能车间,推进物流小车、人机智能终端、工业机器人、立体仓库等技术和装备在生产过程中的应用,实现制造工艺过程的信息交互、仿真加工、局域网控制、实时监测和自适应控制。

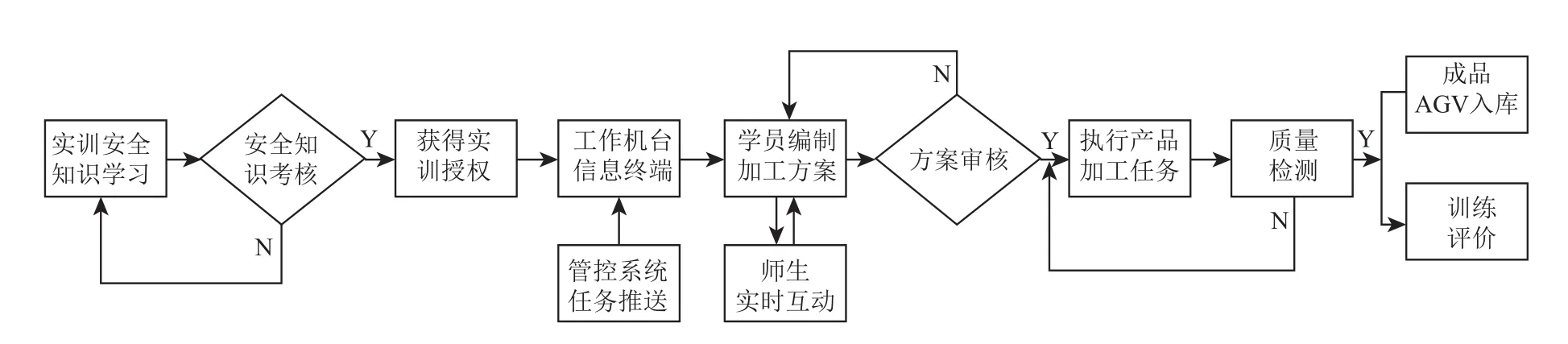

通过MES系统,教师把实训项目推送到信息终端,实训所需刀具、量具、材料等通过智能仓库和AGV小车推送至实训区;学生通过信息终端接受任务、在信息终端上实现产品工艺设计、程序编制、加工仿真,并且与MES系统交互实现程序的远程上传与下载;教师通过MES系统审核学生上传的训练文件并监控机床加工状态与实时数据,通过智能化制造工艺过程,在实训过程中细化教学实施,强化实训过程评价,促进学生对于精益求精的先进生产理念的思考,培育新型生产方式,提升学生精准制造、敏捷制造的理念。苏职大MES系统智能车间项目实施流程如图2所示。

图2 智能车间MES项目实施流程

4 建成具有国际视野的混编“匠师”团队

名匠是培养技能人才和培育工匠精神的前提,培养具有工匠精神的技能人才要打造一支具有国际视野的混编“匠师”团队。苏职大数控技术专业创新教学团队利用各种途径锤炼技能,做精益求精的表率。具体措施包括围绕“社会服务、资源整合”目标,建设学习型、互补型、双师型团队,优选骨干教师进行境内外技术研修,吸纳企业高级工程师,提升智能制造技术理念;依托团队人力资源和优势企业,开展职业培训、技术开发、技术服务等社会服务项目;通过产教联盟平台,落实一个教师深入一个在苏企业进行实践锻炼,并至少承担一个项目、结对一个技师,保证教师成为优秀的职业人;结合“一带一路”倡议,根据行业企业岗位群需求进行优质双语课程开发,与行业、企业合作建设“智能制造人才国际化培养基地”,开展留学生培养项目。