数字媒体时代城乡青年的媒介使用与媒介素养研究

——来自S省青年群体的实证调查

马超

(四川大学 文学与新闻学院,成都 610064)

一、问题提出

身处数字媒体时代,大众传媒的触角已经渗透到世界的各个角落,并成为人们日常生活中不可或缺的一部分。特别是随着移动互联网和人工智能的迅猛发展,各种新兴媒介技术和传播实践更是重构着人们的价值选择、生活方式和思想观念。一方面,媒介作为传播新知、提供娱乐、促进社交的重要手段,对人们的认知态度和行为方式都会产生影响;另一方面,作为信息传播的重要载体,不同的媒介渠道有着不同的传播机制,对公众形成的影响也各不相同。而青年作为思想活跃、观念开放、最具创新创造意识的主体,对新事物的接受速度更快,与媒介的联系更为紧密,受媒介的影响也更为显著[1]。正如一些研究指出,大众传媒及时、全面地向青年传递着有关社会事件和社会变革的信息,为青年成长提供了社会角色模式、行为规范、生活态度和价值观念的参照,在青年社会化过程中扮演着重要角色[2]。基于此,本文聚焦于青年这个特殊的群体,致力于探讨青年与媒介相关的三个问题:首先,在传统媒介日渐式微,新兴媒介①如日中天的时代,当代青年对各类媒介的认知和使用情况究竟如何?其次,在传播平台多样化和舆论主体多元化的时代,面对纷繁芜杂的传播内容,当代青年的媒介素养状况呈现何种面貌?第三,在“乡村振兴”战略如火如荼的实践过程中,城乡青年的媒介使用和媒介素养有何差异?

二、文献综述与研究假设

(一)青年的媒介使用与媒介素养

在既往研究中,学者们通常将目光投向各地青年的媒介接收渠道、媒介接触时间和媒介使用动机等方面。典型的如2000年共青团上海市委对上海青年的一项调查显示,沪上青年对不同媒介的使用动机各不相同。多数青年接触报纸、电视、广播等传统媒介的主要目的是“了解新闻”,而使用互联网的主要目的在于“了解时尚流行趋势”[3]。孔祥武对南京地区大学生的调查显示,青年学生使用频率最高的媒介是互联网,使用频率最低的媒介是广播。但互联网的可信度评价最低,电视的可信度最高[4]。一项针对川渝两地807名大学生的调查显示,多达81%的青年学生对手机产生了依赖,将近半数学生缺少对新媒体信息的辨识能力[5]。除了描述性的呈现之外,也有少数研究者留意到青年媒介接触的后果影响层面。比如姚君喜以上海交大在校学生为样本,探讨了媒介接触与社会公正认知态度之间的关系。研究发现,互联网的接触频率对大学生言论表达的认知具有正相关关系;手机使用频率对大学生的社会公正态度同样起正向影响[6]。

在考察当代青年媒介接触的过程中,一个不得不正视的概念就是“媒介素养”。按照美国媒介素养研究中心的定义,媒介素养是指“人们面对媒体各种信息时的选择能力(ability to choose)、理解能力(ability to understand)、质疑能力(ability to question)、评估能力(ability to evaluate)、创作和生产能力(ability to create and produce)以及思辨的反映能力(ability to respond thoughtfully)”[7]。在西方社会,媒介素养教育早已成为公民通识教育的一部分[8]。而直到21世纪初,国内学者才开始留意到这一议题[9]。当前国内学界的研究主要集中在引介西方媒介素养教育的经验成果上[10-11],关于公民媒介素养现状的实证研究十分匮乏。而对于青年群体媒介素养的调查更是屈指可数。彭少健等对浙江1780名大学生的调查显示,互联网和手机成为大学生使用最频繁的媒介,青年学生对传媒的商业属性有清醒的认识,但对传媒的功能了解不多。虽然大学生获取和利用信息的能力有了大幅提升,但总体上看参与媒介互动和信息制作的人数比例较低[12]。生奇志和展成在某大学开展的一项调查显示,尽管大学生在使用媒介时具有明确的目的,但许多学生并不清楚媒介的运作流程,75%的受访者不能对新闻的真伪进行判断,49%的受访者表示不能利用媒介获取自己需要的信息[13]。

通过上述文献回顾可以发现,过往研究存在着几个瑕疵。第一,这些研究都是将媒介使用与媒介素养割裂开来分别展开研究,鲜有研究者洞察到两者之间的关联。实际上,媒介的使用体验潜移默化影响着人们对媒介的认知和态度。通过日常使用经验的积累,人们会形成一套关于信息评价的机制。因此接下来有必要考察媒介使用与媒介素养之间的关系;第二,过往研究都是简单的描述性统计,尤其是关于媒介素养的调查都是简单的百分比呈现,难以反映媒介素养这一多维(multi-dimension)概念的丰富面向。为了弥补这一缺陷,本研究将采用规范科学的统计方法,开发出经过信效度检验的媒介素养测评量表,以展示媒介素养的多维特征及其与其他变量之间的关系。第三,过往文献报告的研究对象均以大学生为主,而忽略了其他职业类型的青年。而本文是面向社会公众的调查,可以涵盖在校学生之外的其他青年群体。

从国内外学者的研究来看,尽管“媒介素养”的概念尚无一个完全一致的定义,但绝大多数学者都认可“媒介素养”包括获取(access)、分析(analyze)、评估(evaluate)、创作(create)四个必要维度[14-15]。从这个定义上看,获取(access)信息是媒介素养的重要构成要素,而获取信息的方式就是通过“媒介接触”,于是探究媒介接触与媒介素养之间的关系便具有了理论上的自洽性。基于此,本文提出如下理论假设:

青年的媒介接触对其媒介素养具有正向影响。

进一步地,“媒介接触”(media exposure)只是一个统摄性的概念,目前学界对其的概念操作化和测量方式也各不相同。最常见的是直接测量受众/用户对各类媒介的接触时长[16-17]。然而丹(Den)等人在探究媒介接触与欺凌行为之间的关系时指出,仅仅测量媒介接触频率未免流于空泛,更重要的是要研究受众关注的具体内容类型(the specific content),为此他们在实证研究中特意细化了受众对暴力、色情、吸毒等各种反社会行为信息的关注程度[18]。无独有偶,李(Lee)在研究媒介接触与环保意愿时同样摒弃了单纯的媒介使用时长这种测量方式,而是询问受众对具体环境类信息的接触频率(media exposure to environmental messages)[19]。这些研究都提示我们,除了考察笼统的媒介使用时长之外,还需要进一步细化受众的信息关注类型。另一方面,按照“技术接受模型”(technology Acceptance Model)的理论框架,“行为意向”(intention to use)是影响新媒体采纳的一个重要变量,感知有用性 (perceived usefulness)和感知易用性(perceived ease of use)等前置变量都最终都需要通过“行为意向”才能促发具体的使用行为[20-21]。此外,按照阿杰恩(Ajzen)提出的计划行为理论,一些可能影响行为的因素都要经由行为意向来间接影响行为[22]。对于使用意愿引发使用行为的机制,目前学界大致有两种解释:一是人们形成意向的过程实际上也是对行为的一种承诺(commitment)过程,由此增加了行动的内生动力,辅助了行为的执行[23]。另一种解释认为行为意向的过程是将行为分解为若干步骤的过程,每一步都为行为增添了一些提示性线索。一旦情景线索出现并达到激发行为的阈值,则可以引发行为产生[24]。总而言之,使用意愿是影响最终使用行为的重要组成部分。因此综合上述分析,本研究将“媒介接触”概念操作化为媒介接触时长、媒介接触意愿和信息关注类型三个维度,同时结合媒介素养的四个维度,本文遂提出如下几个研究假设:

H1青年的媒介接触时长对媒介获取能力具有正向影响。

H2青年的媒介接触时长对媒介分析能力具有正向影响。

H3青年的媒介接触时长对媒介评估能力具有正向影响。

H4青年的媒介接触时长对媒介创造能力具有正向影响。

H5青年的信息关注类型对媒介获取能力具有正向影响。

H6青年的信息关注类型对媒介分析能力具有正向影响。

H7青年的信息关注类型对媒介评估能力具有正向影响。

H8青年的信息关注类型对媒介创造能力具有正向影响。

H9青年的媒介接触意愿对媒介获取能力具有正向影响。

H10青年的媒介接触意愿对媒介分析能力具有正向影响。

H11青年的媒介接触意愿对媒介评估能力具有正向影响。

H12青年的媒介接触意愿对媒介创作能力具有正向影响。

西方的一些研究发现,媒介素养教育可以减少受众的 “敌意媒介感知”(perceptions of hostility),进而增加对媒介的信任感[25]。弗朗克(Francke)等人的研究也显示,学校的信息素养教育有助于学生判断信息的可信度[26]。梅茨格(Metzger)等研究者对2747名11—17岁美国青少年的调查同样显示,媒介素养教育经历可以正向预测青少年的信息可信度评价[27]。这些研究都提示我们,媒介素养对媒介信任具有一定影响。于是本文提出如下理论假设:

青年的媒介素养可以正向预测青年的媒介可信度评价。

在媒介可信度的研究历程中,学界最初将目光锁定在“信源可信度”(Source credibility)上,考察信息来源特征(比如专业性)对人们感知可信度的影响[28]。直到20世纪60年代,韦斯特利(Westley)和塞维林(Severin)提出了媒介渠道可信度的分类方法[29]。于是后续学者开始逐渐将目光投向公众对不同媒介可信度的感知和评价上[30-31]。当然学界对媒介渠道的研究早年间主要集中在报纸、电视、广播、杂志等传统媒介上[32-33],随着信息技术的发展,后续研究者开始专注于网络新媒体的可信度研究[34-37]。由于网络新媒体和传统媒介在传输介质、时效性、覆盖面、互动性等方面都存在巨大差异,因此在探讨媒介可信度时有必要区分传统媒介的可信度评价和新媒体的可信度评价问题[38]。结合之前媒介素养的四个维度,本文提出如下研究假设:

H13青年的媒介获取能力可以正向预测其对传统媒介的可信度评价。

H14青年的媒介获取能力可以正向预测其对新媒体的可信度评价。

H15青年的媒介分析能力可以正向预测其对传统媒介的可信度评价。

H16青年的媒介分析能力可以正向预测其对新媒体的可信度评价。

H17青年的媒介评估能力可以正向预测其对传统媒介的可信度评价。

H18青年的媒介评估能力可以正向预测其对新媒体的可信度评价。

H19青年的媒介创造能力可以正向预测其对传统媒介的可信度评价。

H20青年的媒介创造能力可以正向预测其对新媒体的可信度评价。

媒介可信度是新闻传播学中经典的研究议题[39]。一直以来,中外学者都对媒介可信度的相关影响因素进行了实证研究。除了上文提到的媒介素养以外,在传统的认知视域中,学界普遍认为媒介接触频率与媒介可信度评价具有重要的相关性[40]。但随后万塔(Wanta)等人的实证研究发现,媒介接触频率与媒介可信度评价并没有显著的相关性,反而是媒介依赖可以正向预测受众的媒介可信度评价[41]。然而在新媒体环境下,仍有一些学者发现受众/用户对传统媒体和社交媒体的使用频率可以正向预测其对新媒体的可信度评价[42]。关于媒介使用和媒介依赖的预测力问题,罗文辉等人在台湾的调查结果具有一定代表性。罗文辉等研究发现,媒介接触频率和媒介依赖都是预测媒介可信度评价的重要变量,但媒介依赖的预测力更强[43]。随后安达利卜(Andaleeb)等人在孟加拉国的实证研究也支持了这个判断[44]。为了进一步检视影响媒介可信度的影响因素,本文提出如下研究假设:

H21青年的媒介接触频率可以正向预测其对传统媒介的可信度评价。

H22青年的媒介接触频率可以正向预测其对新媒体的可信度评价。

H23青年的媒介依赖程度可以正向预测其对传统媒介的可信度评价。

H24青年的媒介依赖程度可以正向预测其对新媒体的可信度评价。

(二)农村青年的媒介接触与媒介素养

自党的十九大报告提出“乡村振兴”战略以来,农村面临着前所未有的发展机遇[45]。乡村文化振兴是乡村振兴战略的重要组成部分,表现之一就是农村公共文化设施覆盖率的提高和媒介使用率的提升。在传媒基础设施接入等硬件完善之后,接下来起关键作用的是人们对媒介的认知和有效利用情况。而青年是农村发展的中坚力量,他们的观念是否具有前瞻性,获取的信息是否准确,直接关系着农业发展和农村建设的未来。因此,农村青年的媒介使用与媒介素养状况成为本文的一个重要考察面向。然而从已有的文献来看,关于农村青年媒介接触与使用的实证研究还相当匮乏,我们只能通过为数不多的文献初窥这一领域的基本面貌。2006年,南京财经大学组织了一次关于农村青年媒介使用的实地调查。调查结果显示,农村青年对互联网的使用时长和使用意愿仅次于电视而位居第二。这表明青年农民是新媒体“创新扩散”中的“早期采纳者”。调查同时显示,媒体关于“三农”问题的报道并不能完全满足青年农民的需求[46]。卢春天和张志坚对西北农村青年的媒介使用与公共事务参与意向进行调查后发现,传统媒介的接触强度和信任程度可以显著预测青年的公共事务参与意愿,但新媒体的接触和信任却没有产生影响[47]。郑素侠基于2013年“中国教育追踪调查”的数据研究发现,农村家庭的电脑和电视拥有率均显著低于城市,而农村青少年在工作日的电视接触时间和网络使用时间均显著高于城镇青少年[48]。上述研究表明,城乡青年在媒介使用上存在着一定差异,那么这种差异在媒介接触频率、信息关注类型、媒介接触动机等方面具体是怎样表现出来的呢。基于这种思考,本文提出如下研究假设:

H25城乡青年在媒介接触时长上存在显著差异。

H26城乡青年在信息关注类型上存在显著差异。

H27城乡青年在媒介使用动机上存在显著差异。

H28城乡青年在媒介信任程度上存在显著差异。

尽管“媒介素养”的概念在本世纪伊始便已正式引入国内,但目前对于青年媒介素养的研究始终还是以引介和思辨路径为主,存在着定性研究多、定量研究少[49],城市青年聚焦多、农村青年关注少的问题[50]。路鹏程等对湖北两个城市城乡青少年的调查是一项为数不多的实证研究。该项调查显示,城乡青少年媒介素养的最大差距在于客观的“媒介获取”(access)层面,而主观的媒介认知层面并无实质性差异[51]。本研究也遵循这种城乡对比的思路,提出如下研究假设:

H29城乡青年在媒介获取能力上存在显著差异。

H30城乡青年在媒介分析能力上存在显著差异

H31城乡青年在媒介评估能力上存在显著差异。

H32城乡青年在媒介创作能力上存在显著差异。

三、研究设计与变量测量

(一)研究对象的界定

关于青年的年龄界定问题,一直都是学界争议的焦点。早在1998年,联合国人口基金就将“青年”的年龄界定在在14—24岁之间。而我国国家统计局在人口普查时将青年的年龄区间放宽到15—34岁[52]。而按照世界卫生组织的年龄划分标准,44岁以下的都为青年人[53]。吴烨宇从义务教育的完成、初始就业的形成、初婚标准等角度出发,提出我国青年的年龄区间应为16—25岁[54]。邓希泉指出,若将青年年龄设为15—24岁时,该群体约占总人口的32.5%,这个比例处于适度区间[55]。综合上述各类文献的年龄划分标准和本研究的问卷设计,本文将15—44岁之间的人群作为研究对象。

在青年农民群体的界定上,本研究以户籍来源作为鉴别标准。这里有两点需要说明。第一,在工业化和新型城镇化的进程中,大部分农村青年都选择进程务工或求学,农村剩下的多为老人和小孩,而本次调查的时间并非春节。因此,对青年农民的判断标准不能单纯以调查地点来划分,而必须依靠受访者在户籍选项上的实际填答来识别;第二,对于进城求学或务工的青年农民而言,他们虽然因为进入城市有了新的观念和经历,但社会学者对“数字鸿沟”的研究早已发现,上大学以前的生活地点、家庭收入水平和父母文化程度等因素会导致先赋性的知识差距[56]。此外,由于城乡经济发展差异导致收入规模存在的差距,城乡居民在媒介消费方面的先天习惯也有所不同。因此,根据户籍填答的内容成为筛选城乡青年的主要标准。

(二)数据来源

本研究的数据来源于“四川省域居民媒介素养调查”课题②的数据。该项调查采用多阶段配额抽样法,首先确立了川东、川西、川南、川北、川中5个地区为一级样本;其次,在每个地区选择两个发展水平不同的地市级城市,总共选择了10个城市构成了二级样本③,接下来,在省会城市随机抽取5个社区,并在剩余9个地级市首府所在地随机抽取一个社区,在9个地级市所辖中等发达县的县政府所在地随机抽取一个社区,并在该县所辖中等发达乡镇中随机抽取一个村,这些样本最终构成三级样本。12名经过培训的新闻传播学硕士研究生担任访问员进行了前后两次实地调查,共获得2762份有效问卷。根据前文对青年的界定标准,本文选取15—44岁的子样本,符合要求的对象共计1623名。

(三)变量的测量

“媒介接触频率”:主要指每天使用各类媒介的时长,此为连续型变量,赋值从“0分钟”=1到“5 小时以上”=8。

“信息关注类型”:主要是考察用户对“国内时政”、“经济金融”、“文化娱乐”、“社会民生”、“体育新闻”、“国际新闻”等的关注程度,选项从“非常关注”=5到“从不关注”=1。

“媒介可信度评价”的测量方式包括“绝对可信度评价”和“相对可信度评价”两种[57]。本研究采用“绝对可信度”的评价方式,题项设置为“如果100分为满分,60分为及格分,那么您觉得下面各种媒介的可信度分别可以打多少分”[58],根据受访者对报纸、杂志、广播、电视、互联网的可信度评分,得到5个数值型变量。在后续的分析中,我们对6种媒介可信度评价进行了因子分析,采用最大方差法正交旋转,得到两个因子,累计可以解释总方差的65.997%(KMO=0.795,p<0.001), 第一个因子由 “报纸可信度得分”、“杂志可信度得分”、“广播可信度得分”和“电视可信度得分”四题项组成,将该因子其命名为“传统媒介可信度”(cronbach’s α=0.789);第二个因子由“网络可信度得分”和“手机可信度得分”两个题项组成,将该因子其命名为“新媒体可信度”(cronbach’s α=0.790)。

“媒介依赖”采用6个题项测量,直接询问受访者对报纸、杂志、电视、广播、电脑和手机的依赖程度,选项从“非常依赖”到“非常不依赖”。同样采用因子分析法生成两个因子,累计可以解释总方差的66.055%(KMO=0.778,p<0.001), 第一个因子由 “报纸依赖度”、“杂志依赖度”、“广播依赖度”和“电视依赖度”四题项组成,将该因子其命名为“传统媒介依赖度”(cronbach’s α=0.742);第二个因子由“电脑依赖度”和“手机依赖度”两个题项组成,将该因子其命名为“新媒体依赖度”(cronbach’s α=0.729)。

“媒介使用动机”:这是一个二分变量,受访者在“了解新闻”、“学习知识”、“休闲娱乐”、“聊天社交”、“获取实用信息”、“购物消费”、“工作需要”七个选项中作答,选择了某项媒介使用动机则赋值为1,没有选择赋值为0。

“媒介接触意愿”:由3个五级量表的问题构成,包括“总体而言,我愿意使用各种媒介”、“我认为各类媒介是生活中必不可少的一部分”、“我习惯使用各种媒介服务于工作学习生活”(cronbach’s α=0.675)。

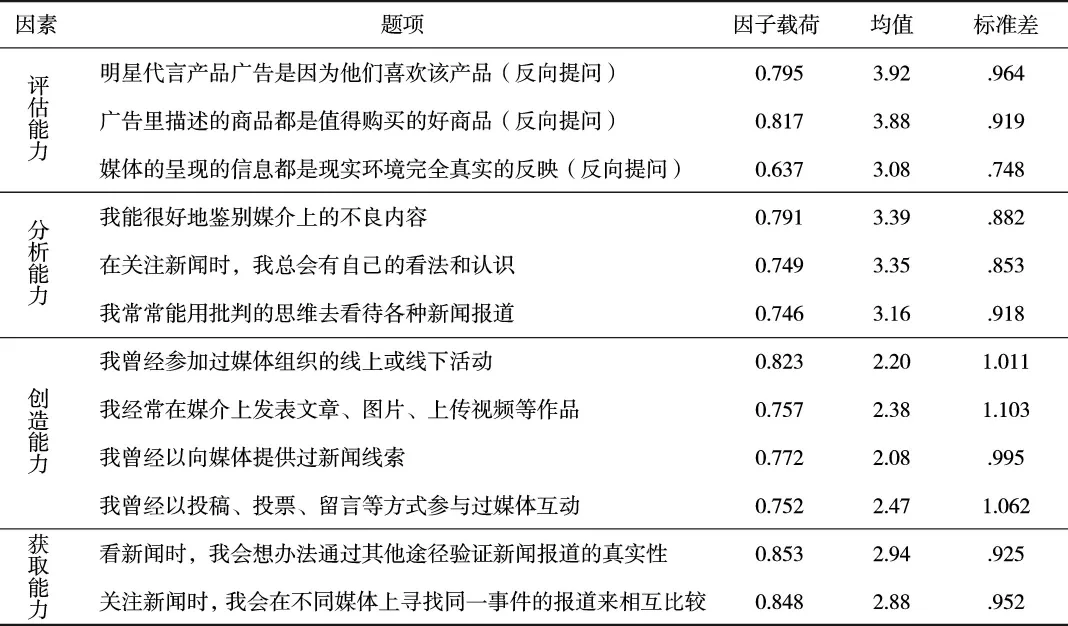

“媒介素养”:前述文献提到,媒介素养是一个包含多维度的概念,但当前国内学界对媒介素养的测量都是通过单一题项进行考察的,尚未出现系统的媒介素养测量指标。鉴于此种情况,本研究通过科学的方法编制了一套媒介素养的测量量表。量表的编制过程如下。第一步根据前期文献检索和访谈确定了初测问卷的维度和题项。随后请2位新闻与传播学教授、10位新闻与传播学的硕士研究生对项目进行评价。评价的主要方面包括题项表述是否清晰明确,是否存在歧义等。最后根据评价结果和修改意见,对部分题项进行了调整、修改和替换,保留了12个题项。第二步进行探索性因子分析,以主成分因子分析法提取因子,共得到4个因子(KMO=0.769,p<0.001)。以方差最大法对因子矩阵进行正交旋转,旋转后的各项目负荷都高于0.5。根据维度所包含项目的意义对构成媒介素养的四个因素进行命名,第一个因子命名为“评估能力”(cronbach’s α=0.654);第二个因子命名为“分析能力”(cronbach’s α=0.671);第三个因子命名为 “创造能力” (cronbach’sα=0.798); 第四个因子命名为 “获取能力”(cronbach’sα=0.735)。第三步用amos17.0软件建立结构方程模型,对探索性因素分析中抽取的因素结构进行验证。 检验结果显示,χ2/df为 3.070,RMSEA 为 0.036,NFI为 0.969,RFI为 0.958,IFI为0.979,CFI为0.979,GFI为0.985,各种拟合指数都达到了理想标准,说明模型对数据拟合良好,自编的媒介素养量表具有良好的建构效度(具体题项详见表1)。

表1 青年媒介素养各维度的题项分布

四、研究发现

(一)青年媒介素养的影响因素

为了验证前三个研究假设,本文采用多元线性回归模型进行了统计检验。由于“信息关注类型”的题项数目太多,于是对9种信息关注类型进行因子分析,采用最大方差法正交旋转,得到2个因子,累计可以解释总方差的76.627%(KMO=0.804,p<0.001),第一个因子由“国内时政”、“国际时政”、“经济新闻”、“科技新闻”等6个题项组成,将该因子其命名为 “硬新闻”(cronbach’s α=0.799);第二个因子由“文化娱乐”、“养生旅游美食资讯”、“教育新闻”3 个题项组成,将该因子其命名为“软新闻”(cronbach’s α=0.635)。

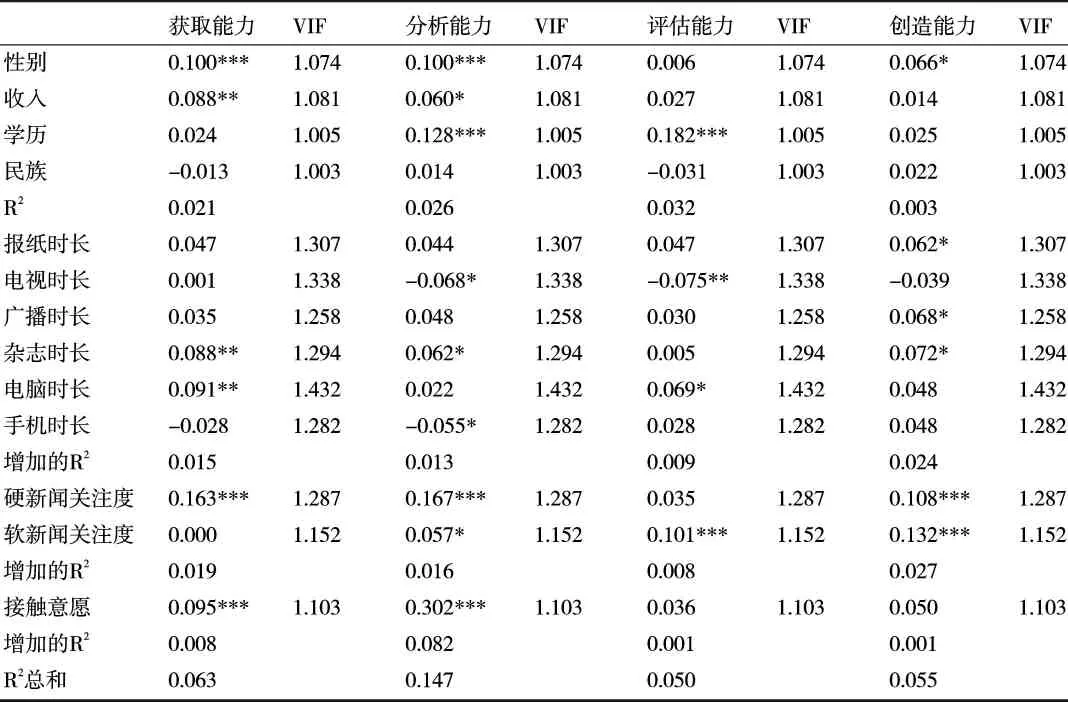

表2 青年媒介素养影响因素的多元回归分析

需要指出的是,为了避免学历、收入等变量彼此之间存在相关性而导致整个模型存在多重共现性(Multicollinearity)[59],本研究首先对模型的多重共线性问题进行了检验④。方差膨胀因子(variance inflation factor,简称“VIF”)是衡量多元线性回归模型中共线性严重程度的主要指标。通常认为当0<VIF<10时,模型不存在多重共线性,而当10≤VIF<100,表明模型存在较为严重的多重共线性[60-62]。表2显示,各变量的方差膨胀因子指数都在2以内,远远低于10的阈值,说明模型不存在多重共线性。

研究显示,在“媒介获取能力”、“媒介分析能力”和“媒介创造能力”三个维度上,男性青年的表现优于女性;收入可以正向预测“媒介获取能力”和“媒介分析能力”,即收入越高的青年其媒介获取能力和分析能力也更强;教育程度可以正向预测“媒介分析能力”和“媒介评估能力”,即学历越高的青年其媒介分析评估能力越强。就本研究提出的前三个研究假设而言,调查显示,只有杂志(β=0.088,p<0.01)和电脑(β=0.091,p<0.01)的接触时长可以正向影响青年的“媒介获取能力”,因此研究假设 1 只得到部分支持;电视(β=-0.068,p<0.05)和手机(β=0.055,p<0.05)的使用时长对“媒介分析能力”产生负向的预抑制作用,因此研究假设2并没有得到支持;尽管电脑的使用时间可以正向预测青年的“媒介评估能力”(β=0.069,p<0.05),但电视的接触时间却对青年的“媒介评估能力”产生负面影响(β=-0.075,p<0.01),因此研究假设3也未得到支持;在“媒介创造能力”方面,只有报纸、广播和杂志的接触时间对其有正向影响,因此研究假设4得到部分支持。

研究同时发现,青年对于时政、经济、国际、科技等“硬新闻”的关注可以正向影响其“媒介获取能力”、“媒介分析能力”、“媒介创造能力”,对教育、娱乐、养生旅游等“软新闻”的接触可以正向影响其“媒介分析能力”、“媒介评估能力”和“媒介创造能力”。尽管不同类型信息关注度对媒介素养的影响略有差异,但总体而言,无论何种类型信息的关注都会正向影响其媒介素养的习得。因此研究假设6和8得到支持,5和7得到部分支持。同时本研究发现,青年的媒介接触意愿可以正向影响其“媒介获取能力”和“媒介分析能力”,因此研究假设9和10得到支持。

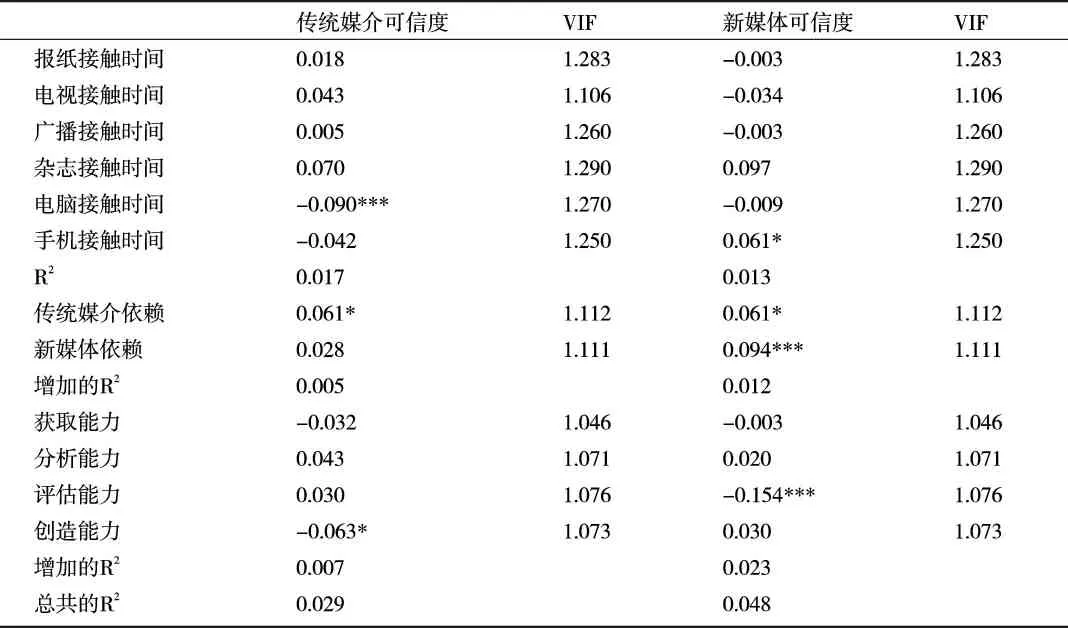

(二)媒介可信度评价的影响因素

同样,在对模型的多重共线性进行检验之后,表3的多元回归分析显示,在第一层回归模型中,电脑接触时长可以负向预测传统媒介的可信度评价,手机接触时间则可以正向预测新媒体的可信度评价。研究假设22得到部分支持。在第二层回归模型中,受众传统媒介依赖度可以同时正向预测传统媒体的可信度评价和新媒体的可信度评价;而受众对新媒体的依赖度可以正向预测新媒体的可信度评价。研究假设24得到完全支持,研究假设23得到部分支持。在最后一层回归模型中,公众的媒介创造能力可以负向预测其对传统媒体的可信度评价;公众的媒介评估能力可以负向预测其对新媒体的可信度评价。这部分的相关原因解释将在“结论与讨论”部分详细分析。

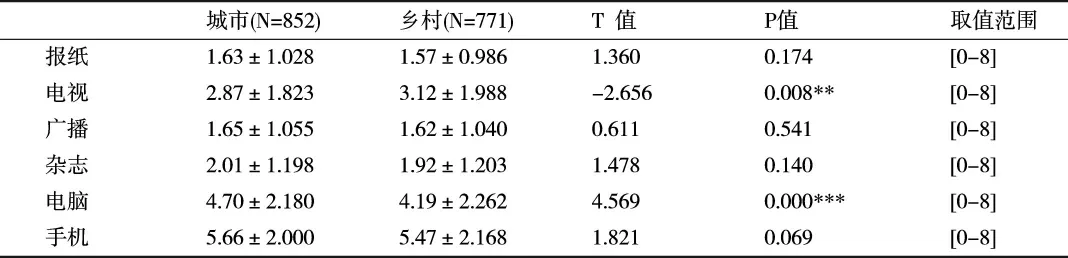

(三)城乡青年的媒介接触时长:现状与差异

总体而言,在6种常见的大众传播媒介接触时长上,无论是城市青年还是农村青年,使用电脑、手机等新媒体的时长都远远高于报纸、广播、电视等传统媒体。但城乡青年只在电视和电脑两种媒介的使用时长上存在显著差异(详见表4)。其中,城市青年看电视的时间(M城=2.87)低于农村青年(M乡=3.12),而城市青年使用电脑的时间(M城=4.70)却显著高于农村青年(M乡=4.19)。因此研究假设25得到了部分支持。

(四)城乡青年信息关注类型:现状与差异

首先对城乡青年的信息关注类型进行排序(详见表5),其中城市青年的关注序列为国内时政>社会民生>养生旅游资讯>国际时政>经济新闻>文化娱乐>教育新闻>科技新闻>体育新闻;农村青年的关注序列为国内时政>养生旅游资讯>社会民生>文化娱乐>国际时政>教育新闻>经济新闻>科技新闻>体育新闻。总体而言,两者的信息偏好差别不大。但就具体的统计检验来看,城乡青年在对国内时政、经济新闻、社会民生新闻和国际时政新闻的关注上存在显著差异。其中,城市青年对这四类新闻的关注度都明显高于农村青年。研究假设26得到部分支持。

表3 媒介可信度影响因素的多元回归分析

表4 城乡青年各类媒介的接触频率

表5 城乡青年对各类信息的关注度

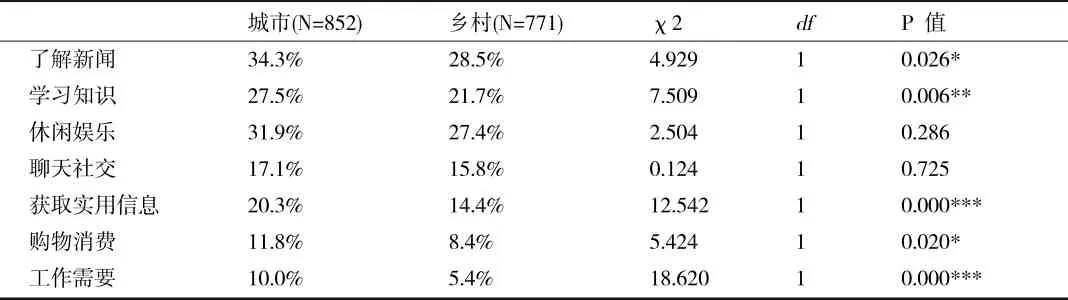

(五)城乡青年媒介使用动机:概貌与差异

卡方检验显示(表6),城乡青年在媒介使用动机的多个维度上都存在显著差异,其中城市青年比农村青年更注重“了解新闻”、“学习知识”、“获取实用信息”、“满足工作需求”和“购物消费”。因此研究假设27得到部分支持。

表6 城乡青年的媒介使用动机

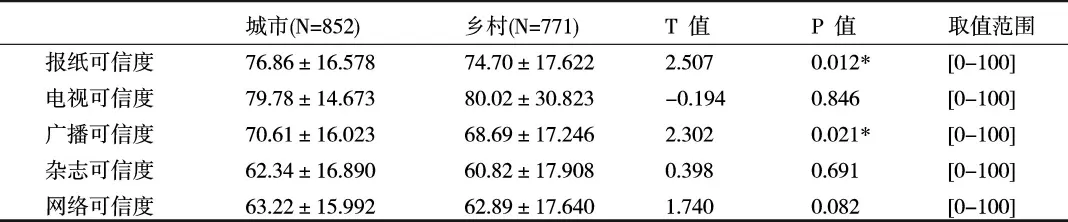

(六)城乡青年的媒介可信度评价:概貌与差异

由表7可知,总体而言,城乡青年均认为电视的可信度最高,杂志的可信度最低。就两个群体的差别而言,城乡青年在报纸和广播两种媒介的可信度评价上存在显著差异。城市青年对报纸和广播的可信度评价均高于农村青年,研究假设28只得到部分支持。

表7 城乡青年对各类媒介的可信度评价

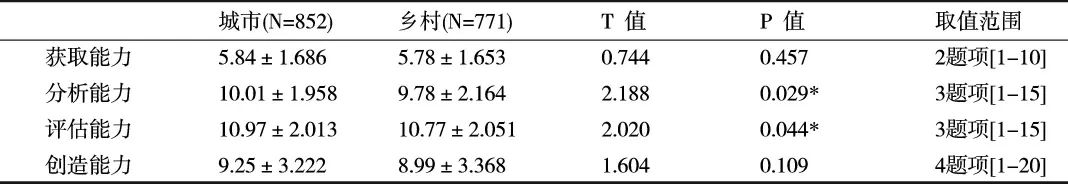

(七)城乡青年的媒介素养:现状与差异

表8显示,在媒介素养的四个维度上,城乡青年在“分析能力”和“评估能力”两个维度上的差异具有统计学意义。其中,城市青年的媒介分析能力(M城=10.01)高于农村青年(M农=9.78),城市青年的媒介评估能力(M城=10.97)也显著高于农村青年(M农=10.77),研究假设30、31得到支持。

表8 城乡青年在媒介素养各维度上的得分

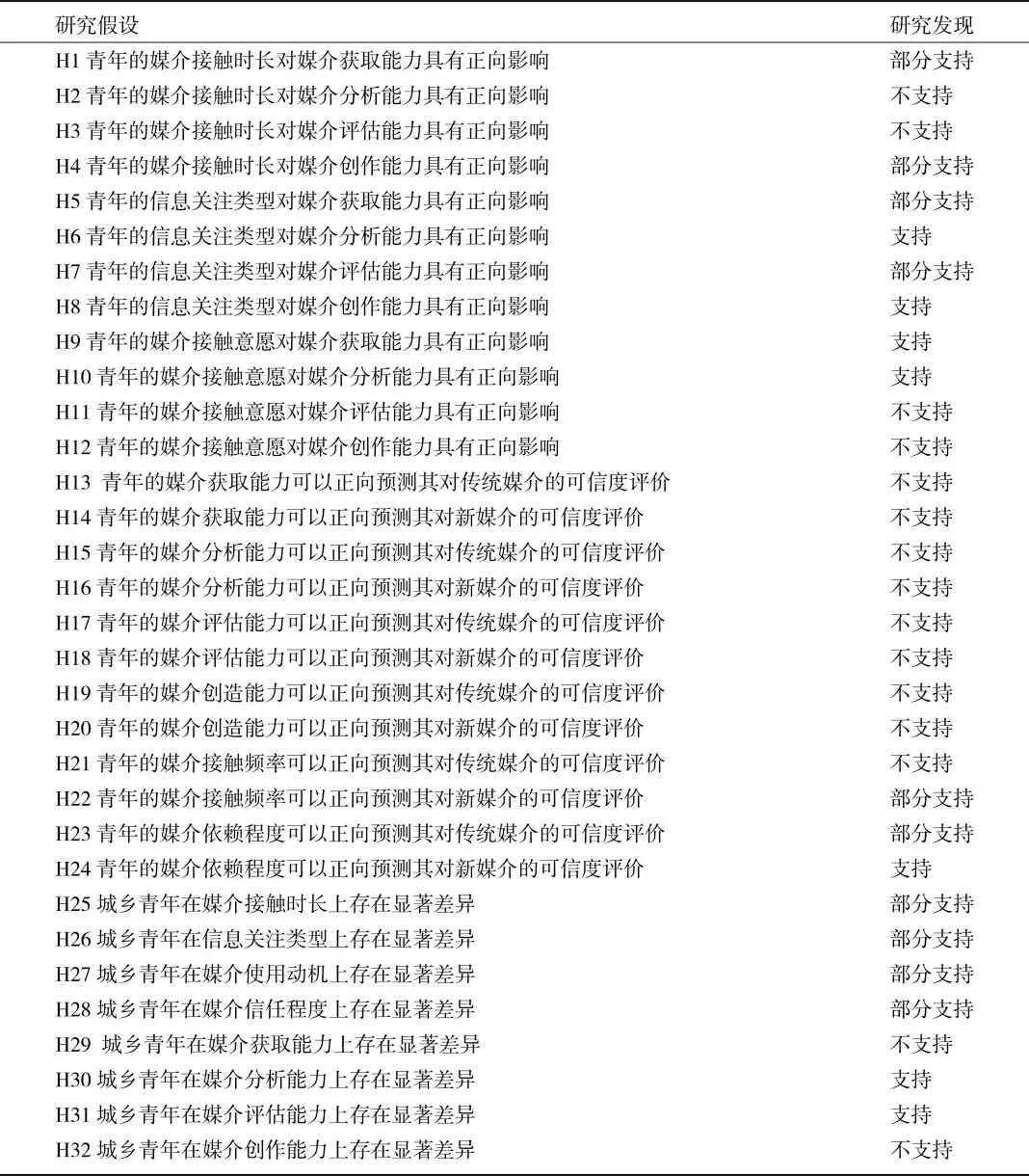

五、结论与讨论

随着数字技术的发展与互联网的日益普及,媒介已经成为了当代青年生活的重要组成部分,各类媒介在为他们获取知识、休闲娱乐、聊天社交等提供了一个的崭新的平台。作为伴随新兴技术迅猛发展而成长的一代,青年对于快速更新的媒介技术和丰裕海量的媒介信息有着天然的亲和力。随着青年对媒介的依赖程度进一步加深,他们的信息需求也变得多样化,对信息质量的要求也将会越来越高。在数字技术时代,广大青年究竟如何认识媒介、如何看待媒介功能,又是否在合理使用媒介?本研究通过实证调查的方式对此作出了解答(全部研究假设汇总见表9)。

表9 研究假设结果汇总

(一)“男女有别”:媒介素养的性别差异

本文研究显示,在人口统计学各指标中,性别变量可以显著预测媒介素养,其中男性在“获取能力”、“分析能力”和“创造能力”上比女性更强。其原因可能来自两个方面,一方面或许是男女先天的生理差异所致。西方研究者认为,男性和女性媒介接触方式的差异源于双方信息处理(Information processing)能力的不同[63],而信息处理能力的差异又可以追溯到男女的空间感、记忆力和判断方式各不相同[64]。于是一些研究者开始从认知神经科学的视角解释这一现象。比如吉德(Giedd)等人指出,大脑中负责控制负面情绪的“杏仁核”(amygdala)的容量只会随着男性年龄增加而增长,而负责记忆储存的“海马体”(hippocampal)的容量只会随着女性年龄增加而增长[65]。此外,男性只能根据左脑和右脑的不同分工来分别使用大脑并通常使用左脑,而女性却可以同时使用左脑和右脑[66]。于是,大脑的结构不同决定了男女的认知行为差异。

另一方面或许是男女后天的媒介接触和使用习惯不同。比如威廉·达利(William Darley)和罗伯特·史密斯(Robert smith)研究发现,男性和女性在接触商品广告时的信息筛选机制不同。女性倾向于根据广告宣扬的外部特征入手来进行购买决策,而男性倾向于采用启发法(heuristics)的方式来进行分析推理判断再做决策[67]。在互联网普及之初,布鲁斯·宾博(Bruce Bimber)就曾发现男性和女性在互联网的“接入”(access)和“使用”(use)方面都存在显著差异。通过对1996年、1998年和1999年三次全国调查数据研究发现,男女在互联网接入方面的差距为10%,使用方面的差距大致为12%—13%[68]。维纳瓦纳·文卡塔什(Viswanath Venkatesh)等人采用技术接受模型对不同性别用户的新科技使用意愿进行实证研究时发现,影响男性采纳新技术的最主要因素是“感知有用性”(perceptions of usefulness),而影响女性采纳新技术的主要因素是“感知易用性”(perceptions of ease of use )和“主观规范”(subjective norm)[69]。 琳达·杰克逊(Linda A.Jackson)等人对630名大学生的调查发现,女性上网更倾向于聊天,而男生更喜欢浏览网页[70]。这些实证研究都说明,男女在媒介接触渠道、类型和使用动机都存在显著差异,这或许是影响其媒介素养的重要因素。

这项发现也启示新闻传播学界在未来的实证研究中,有必要进一步探索细分人群的传播效果问题。在传统的研究视域中,大量的实证调查只是把“性别”作为一个习焉不察而又“理所当然”的人口统计学变量进行“例行”分析,却未曾深入探究不同性别人口在媒介接触上的细微差异。实际上,从“性别与传播”的研究分支来看,重视男性与女性在传播活动中具体的认知、态度和行为差异,既有助于传媒机构有针对性地制定市场细分策略,优化分众传播效果,也有助于实现对广大女性的“赋权”,以提高女性利用媒介服务自己的能力。

(二)“因媒而异”:不同媒介接触偏好与媒介素养之关系探讨

本研究发现,不同媒介的接触时长对青年媒介素养的影响是各不相同的。总体而言,报纸、广播、杂志和电脑的接触时间可以对青年的媒介素养带来正面影响,而电视的接触时间却对媒介素养带来了显著的负面效应。这或许是因为电视作为声画并茂的立体媒体诉诸感官刺激,不像报纸、杂志那样可以重复阅读和仔细分析,也不像电脑一样可以提供反复观看的功能,这种转瞬即逝的线性传播模式并不利于知识的汲取和思维的锤炼,尼尔·波兹曼的《娱乐至死》一书就曾犀利地指出电视的种种负面弊端。

这项研究也启示相关管理者,在数字技术不断迭代升级,新兴媒介层出不穷的当下,仍然不能忽略传统媒体对青年的积极影响。在从事青年教育和管理的过程中,创新传播方式和手段、采纳移动新媒体贴近青年群体的需求固然不可或缺,但同时也应该重视传统媒介的优点。报纸、杂志的报道以深度见长,有利于培养青年理性思辨的能力。因此,鼓励和引导广大青年自觉重拾传统媒介,不断培养理性精神,是塑造“胸怀理想、志存高远”新时代青年的重要路径。

在传统的观念中,人们通常认为只有对时政新闻、经济新闻、国际新闻等主流信息的关注才有助于个人知识的积累和能力的提升。但本研究发现,对文化娱乐、养生旅游等轻松类话题的关注同样可以增进青年的“媒介分析能力”、“媒介评估能力”和“媒介创造能力”。这或许是因为当前娱乐新闻中八卦轶事漫天飞舞、真假难辨,受众在关注娱乐资讯中逐渐培养了辨别真伪的信息处理能力。同样在养身保健类资讯上,各种夹杂商业利益的健康谣言也时常散播其间,青年在对这些信息的关注中潜移默化地习得了对媒介信息的分析评估能力。进一步地,本研究发现青年的媒介接触意愿可以正向影响其媒介获取能力和媒介分析能力,这说明青年主动的媒介接触动机和行为有助于其媒介素养的培养。这些发现都提示我们,在从事青年教育和管理工作时不能一味抹杀青年的兴趣爱好,对于青年的媒介接触偏好也不能一棍子打死,而是应该客观看待和正确引导。

(三)“缘何而信”?媒介可信度之重要预测变量检视

本文研究发现,受众对电脑的使用时长可以负向预测其对传统媒介的可信度评价,而受众对手机的使用时长可以正向预测其对新媒体的可信度评价。这或许源自传统媒体和新媒体本身的差异:传统媒体的消息来源由采编人员决定,受众看到的观点是固定的、相对单一的,并且传统媒体中的反馈较少,不利于公众的参与表达。而新媒体作为一个开放连接的平台,有利于多元观点的注入和多种解释的呈现[71],因此公众在接触新媒体之后自然会诟病传统媒介线性传播、时效性差、信源单一等缺点,进而影响其对传统媒介的可信度评价。同时研究发现,受众对传统媒介的依赖可以正向预测其对传统媒介的可信度评价,用户对新媒体的依赖可以正向预测其对新媒体的可信度评价。这一点与前人的研究基本一致[72-73]。学界对此的解释是,媒介接触只是一种客观的行为,而媒介依赖则包含了受众对媒介的情感和态度[74]。比如有研究显示,公众往往都认为自己偏爱的媒介最可信[75]。而不同受众对传统媒介和新媒体各自的偏好和依赖自然引发了其对不同媒介的可信度评价。在本研究中一个略显意外的发现是,受众对传统媒介的依赖同样可以预测其对新媒体的可信度评价。查阅相关文献时我们发现,约翰逊(Johnson)和凯伊(Kaye)1996年对美国网民的调查中也发现了类似情况[76]。对此学界的一种解释是,网络新媒体和传统媒体的报道是一种互补而非取代关系[77]。比如在面对娱乐议题时,受众往往更倾向于依赖互联网并更相信互联网,而在面对时政类消息时,公众则更倾向于阅读报纸,因此受众既可以在国家事务的新闻方面依赖并信任传统媒体,也可以在娱乐休闲方面选择并信赖新媒体[78]。这项发现也启示我们,未来在测量媒介可信度时,传统的“绝对评价法”和“相对评价法”都失之笼统,应当考虑不同媒介在不同细分信息上的可信度评价。

本研究发现,在媒介素养的四个维度中,“媒介创造能力”可以负向预测青年对传统媒介的可信度评价。本文认为这主要是传统媒介和新媒体在开放性、互动性上的差异所致。互联网的平等性、去中心性赋予公众在网络空间中自主发声的机会。相对于传统媒介单向封闭的传播特征而言,互联网上既可以接触到同一事件的多元观点,而且也可以自己创作和发表意见[79]。创造的自由性带来了选择的灵活性,网民选择的信息往往是自己信赖的信息,因此也增加了对信息的可信度评价[80-81]。而在传统媒体环境下,受众都是被动接收千篇一律的同质性信息,难以看到公众自主创造的多元观点,因此对传统媒体的可信度评价自然不高。另一方面,本文研究发现,“媒介评估能力”可以负向预测公众对新媒体的可信度评价。这或许是因为当前新媒体上的信息鱼龙混杂、泥沙俱下,充斥着大量低俗、虚假、无意义的信息[82]。而具备媒介评估能力的受众经过深度思考分析之后,能够发现新媒体平台上的谣言和失实信息,进而影响了其对新媒体可信度的负面评价。

(四)“二元分割”:城乡青年的媒介偏好与媒介素养差异

在媒介使用时间方面,本研究发现城乡青年在传统媒介和新兴媒介的接触时间上存在显著差异。其中农村青年接触电视的时间高于城市青年,而城市青年使用电脑的时间明显高于农村青年,这个发现初步呈现了城乡青年在新媒体使用上的“数字鸿沟”。或许是因为农村青年个人电脑持有量少的缘故,对电脑的接触和使用时间也远低于城市青年。

研究发现,城乡青年对文化娱乐、养生旅游资讯等“软新闻”的关注度并不存在显著差异,反而是在国内时政、经济新闻、社会民生和国际时政四类“硬新闻”上存在显著差异,城市青年在这四类新闻的关注度上都明显高于农村青年,这种信息偏好上的差异很容易带来“知识沟”的差异,因此值得青年教育者和管理者的警惕。同时,本文研究显示,在媒介使用动机方面,城乡青年在“娱乐休闲”和“聊天社交”等休憩型动机上并不存在显著差异,反而是在“了解新闻”、“学习知识”、“获取实用新闻”和“工作需求”等工具型动机上存在显著差异。而且城乡青年的这种差距也是全方位的,其中城市青年在“了解新闻”、“学习知识”、“获取实用新闻”和“工作需求”等动机上的比例都高于农村青年。这也就不难解释上述信息关注类型的研究发现:城市青年对国内外时政新闻、经济新闻和社会民生新闻的关注度均高于农村青年。

本研究发现,城乡青年均认为电视的可信度最高,杂志的可信度最低,两个群体青年对互联网的可信度评价没有显著差异,而是对传统媒体的可信度评价上存在区隔。城市青年对报纸和广播的信任度都高于农村青年。结合之前城乡青年媒介接触时长的研究发现来看,两者在报纸和广播的接触时间上并无显著差异,因此这种可信度评价上的差异并不是由媒介接触时长决定的。结合第二个回归模型来看,青年媒介素养中的创造能力可以负向影响其对传统媒介可信度评价,因此可推测这种差异是城乡青年的媒介创造能力导致的。

最后,本文研究发现,城乡青年的媒介素养在“媒介分析能力”和“媒介评估能力”两个维度上呈现显著差异。其中城市青年的媒介分析能力和评估能力均高于农村青年。结合之前研究假设2、3的结论可以看到,电视的接触时间与媒介分析能力和评估能力具有负向影响,电脑的使用时间对媒介评估能力具有正向影响,而研究假设25的结果正好发现农村青年的电视接触时间高于城市青年,城市青年的电脑使用时间高于农村青年,这正好说明了农村青年对电视的接触时间过长是导致其媒介素养较低的重要因素。研究假设5、6、8的结论显示,青年对硬新闻的关注度可以正向影响其媒介素养,而研究假设26发现农村青年对国内时政、经济新闻、社会民生新闻和国际时政新闻的关注度都低于城市青年,由此正好说明了农村青年对时政经济类“硬新闻”的关注度较低是导致其媒介素养相对较低的原因。这些发现提示相关管理者,缩小城乡青年媒介素养的差距,需要从改进农村青年的媒介接触方式和信息关注类型等方面入手。

(五)面向未来:不足与展望

青年是国家的未来,民族的希望。促进青年成长成才是国家的基础性、战略性工程。中共中央、国务院印发的《中长期青年发展规划(2016—2025年)》明确指出,“要在青年群体中广泛开展网络素养教育,引导青年科学、依法、文明、理性用网”。本文的研究结论为提高青年的网络素养提供了路径参考:培育青年正确的媒介使用习惯、鼓励青年关注国内外时事、形成合理的媒介接触动机,才能有助于广大青年科学地利用各类媒介服务于自身的工作、学习和生活。

当然,本研究也尚存一些不足之处值得反思。比如在对“媒介素养”的测量题项进行因子分析后,对于因子的命名还不足以体现出因子之间的鉴别度。在后续的统计分析中,回归模型的可决系数不高,模型整体的拟合优度不佳,这暗示着还有许多影响媒介素养和媒介可信度评价的变量尚待发掘。为此,建议未来的研究可以继续选择不同群体、不同地区的受众进行研究,并在进一步梳理相关文献的基础上发现更多影响媒介素养的变量。

注释:

①本文重视“媒介”和“媒体”的区别,但是“新媒体”作为一种相对约定成俗的称谓,因此在本文中统一采用“新媒体”的称谓,但这并不意味着作者不注重“媒介”、“媒体”、“传媒”的区别。

②本研究的数据来源于四川大学文学与新闻学院吴建教授主持的“四川省域居民媒介素养调查研究”项目。本文选取了其中青年受访者的二次数据,在此感谢吴建教授提供的原始数据。

③具体的城市分别为:川东地区选取了达州市和广安市,川西地区选取了凉山彝族自治州和雅安市,川南地区选择了宜宾市和乐山市,川北地区选择了遂宁市和南充市,川中地区选择了成都市和绵阳市。

④感谢匿名评审专家指出这一点。在利用方差膨胀因子检验发现变量间并不存在共线性问题的基础上,作者还尝试将学历和收入作对数处理,然后导入回归模型,同样发现变量的显著性和作用方向均未发生改变。