童年期精神疾病及虐待史与青少年生活质量的关系研究

肖博,孟甜甜,何玉琼,罗学荣

随着医学及科学的发展,人们对健康的要求已经发生改变,人们不仅追求寿命的延长,更多的人强调生活的内容,因此生活质量顺势产生。世界卫生组织于1993年组织各国成员共同将“生活质量”定义为:在不同文化和价值体系下,个体对其目标、期望、标准及关注问题、有关的生活状况的体验[1]。生活质量包括范围广泛,其中躯体及心理健康状况是重要组成部分。既往有关疾病对成年人生活质量影响的研究较为广泛,例如研究发现非器质性慢性疼痛患者生活质量低于健康对照人群[2]。有研究报道土源性线虫感染对儿童生活质量有影响,且随着感染程度不同而变化[3];另关于儿童罹患精神疾病对自身生活质量的影响,如儿童多动症、学习障碍、抽动障碍均会降低患儿的生活质量[4-6]。儿童期虐待越来越受到社会关注,受虐待后人体激素水平、大脑结构发生变化[7]。因此本研究对罹患精神疾病及遭受虐待后儿童的生活质量及其影响因素进行分析,为改善精神障碍患儿的生活质量以及临床康复干预提供一定的依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 本研究数据来自课题组2014年2—7月大型流行病学调查数据,研究对象来自湖南省长沙市和益阳市两个地区,共计16所小学、初中6~16岁的所有学生。采用二阶段调查方法:经第一阶段Achenbach 儿童行为(Child Behavior Checklist,CBCL)量表初筛,共计有5 974例儿童进入临床评估阶段,实际完成临床评估的12~16岁青少年有3 094例,其中患有精神疾病的儿童924例,健康儿童2 170例,采用C#程序[8],按1∶2筛选出828例患有精神疾病的儿童作为病例组,性别、年龄与其匹配的1 656例健康儿童作为对照组,所有入组对象取得儿童本人及监护人的知情同意。

1.2 研究方法

1.2.1 自行编制儿童基本情况调查表 由父母或监护人填写,包括儿童性别、年龄、居住地(城市、郊区,农村)、是否为独生子女、父母文化程度(大专及以下、大学及以上)、家庭经济情况〔非常富裕、富裕(人均年收入≥5万元),一般、较差(人均年收入<5万元)〕、是否为留守儿童(定义:年龄<18岁,并在父母一方或双方外出工作或生活时被留在居住地6个月以上)等情况。

1.2.2 筛查工具 CBCL量表以父母或主要监护人为调查对象,评定儿童社会能力及行为和情绪问题[9]。被广泛用于各国儿童心理行为的筛查研究[10]。多数研究认为CBCL量表能反映儿童的各种心理行为问题,用于儿童精神障碍的流行病学调查有较好的信度及效度[11-12]。

1.2.3 诊断工具 简明国际神经精神访谈(Mini International Neuropsychiatric Interview,MINI)是由美国及欧洲的精神病学家联合临床医师依据精神疾病诊断与统计手册第4版(DSM-Ⅳ)和国际疾病分类第10版(ICD-10)设制的一个简短定式精神障碍诊断访谈工具[13-14]。简明儿童少年国际神经精神访谈(Mini International Neuropsychiatric Interview for children and adolescents,MINIKid)是在MINI问卷的基础上增加了 DSM-Ⅳ和 ICD-10中与儿童相关的诊断,适用于 6~16岁的儿童和青少年,较全面地涵盖了儿童和青少年期的精神障碍,具有良好的信效度,适用于大规模的儿童精神障碍的流行病学调查[15-16]。

1.2.4 儿童期虐待问卷(Childhood Trauma Questionnaire Short Form,CTQ-SF) CTQ-SF由美国心理学家BERNSTEIN等[17]编制完成,本研究采用中文版CTQ-SF,其结构效度、重测信度等良好[18]。共包含28个条目,分为5个分量表:情感虐待(emotional abuse)、躯体虐待(physical abuse)、性虐待(sexual abuse)、心理忽视(emotional neglect)和躯体忽视(physical neglect)。每个分量表评分5~25分,总分25~125分。根据CTQ-SF评分,将2 484例儿童分为无虐待史组(n=1 121)和有虐待史组(n=1 363)(CTQ-SF总分≥50分且分量表≥10分定义为被虐待)。进一步将有虐待史组按虐待的种类数量,分为1种虐待亚组(n=847)、2种及以上虐待亚组(n=516)。

1.2.5 生活质量评估 采用SF-12量表对入组儿童进行生活质量的评估。SF-12量表是健康状况调查问卷(the MOS 36-item Short-from Health Survey,SF-36)[19]的简化版。评价了健康相关生活质量的8个维度,分别为生理功能(physical functioning,PF)、生理职能(role-physical,RP)、社会功能(social functioning,SF)、情感职能(role-emotional,RE)、总体健康(general health,GH)、躯体疼痛(bodily pain,BP)、活力(vitality,VT)、心理健康(mental health,MH)。经计算可得生理健康总评分(physical component summary,PCS)和心理健康总评分(mental component summary,MCS),研究表明在儿童群体中具有良好的信效度[20],本研究采用原始分值纳入统计。

1.3 统计学方法 采用SPSS 20.0统计学软件包进行数据处理。计量资料以(±s)表示,两组间比较采用t检验,多组间比较采用单因素方差分析;计数资料比较采用χ2检验;PCS和MCS影响因素分析采用多元线性回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

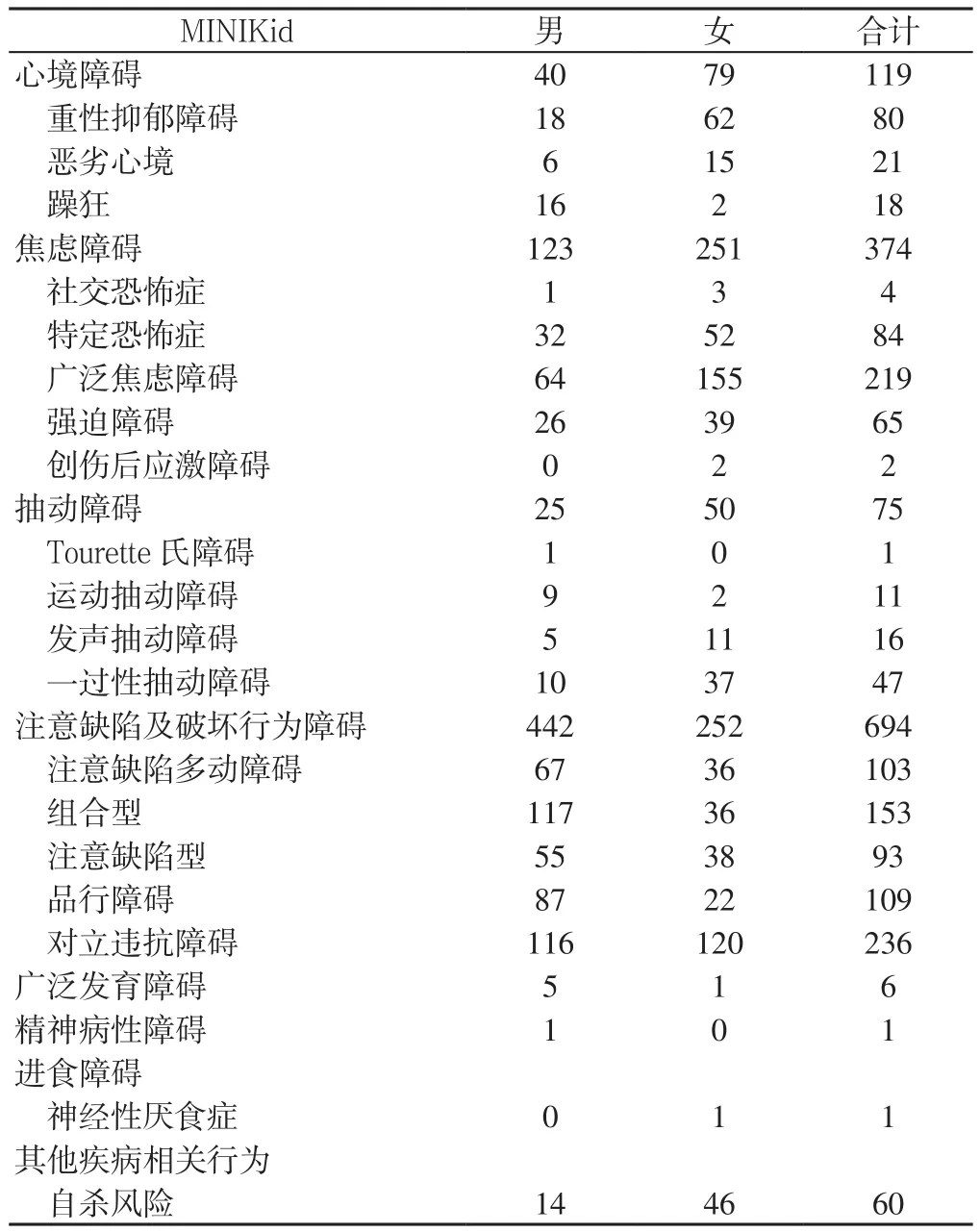

2.1 人口学资料及诊断情况 病例组828例,其中男435例,女393例;年龄12~16岁,平均年龄(13.6±1.2)岁;对照组1 656例,其中男870 例,女786 例;年龄12~16岁,平均年龄(13.6±1.2)岁。病例组中患有1种精神疾病的患儿有508例(61.4%),患有2种精神疾病的患儿有195例(23.5%),患有3种及以上精神疾病的患儿有125例(15.1%)。不同性别病例组患儿精神疾病诊断见表1。

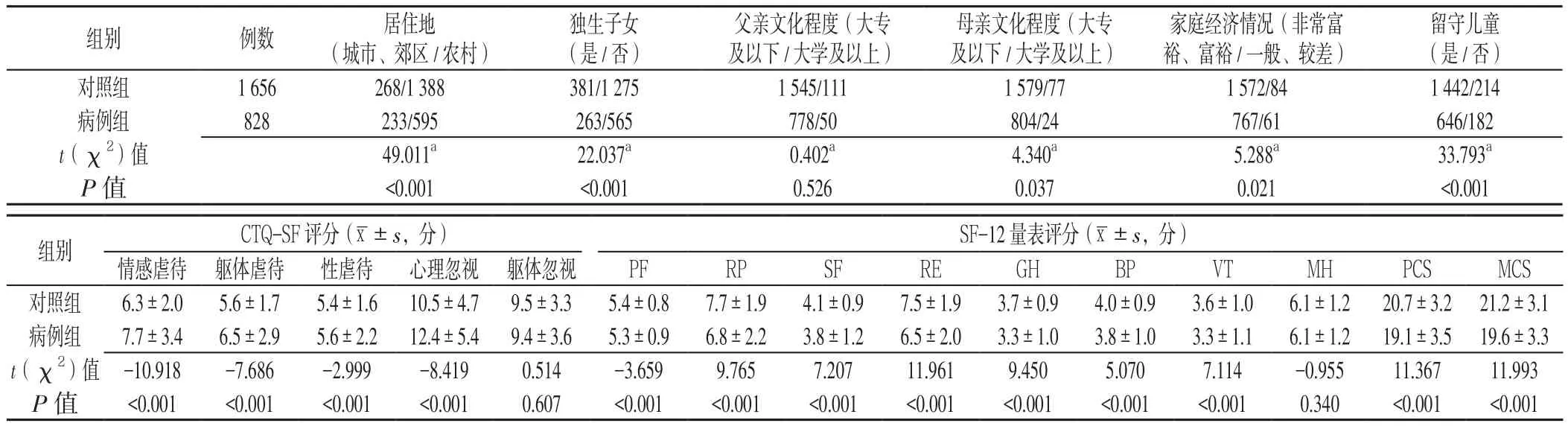

2.2 对照组与病例组儿童基本情况、CTQ-SF评分及生活质量比较 对照组与病例组儿童居住地、是否为独生子女、母亲文化程度、家庭经济情况、是否为留守儿童,CTQ-SF情感虐待、躯体虐待、性虐待、心理忽视评分,SF-12量表PF、RP、SF、RE、GH、BP、VT评分、PCS、MCS比较,差异均有统计学意义(P<0.05,见表2)。

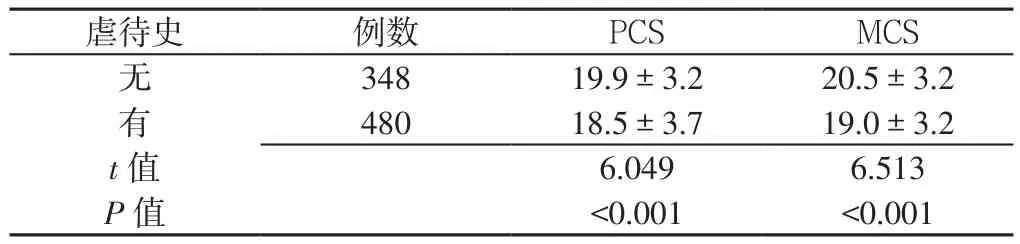

2.3 有无虐待史与青少年生活质量的关系 有虐待史组PCS和MCS低于无虐待史组,差异均有统计学意义(P<0.05,见表3)。无虐待史组、1种虐待亚组、2种及以上虐待亚组PCS和MCS比较,差异均有统计学意义(P<0.05);其中2种及以上虐待亚组PCS和MCS低于无虐待史组及1种虐待亚组,差异均有统计学意义(P<0.05,见表4)。

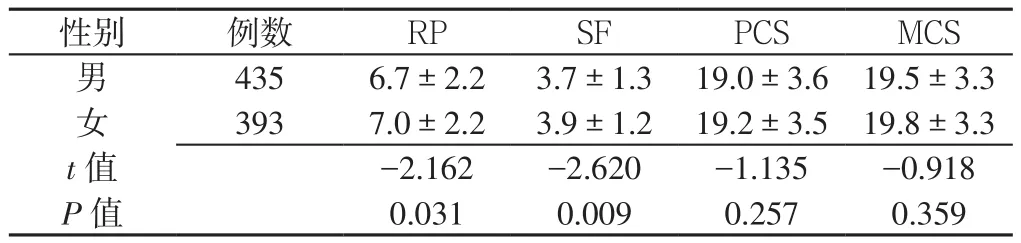

2.4 性别、有无共病、虐待史与病例组患儿生活质量的关系病例组女性患儿RP、SF评分高于男性,差异均有统计学意义(P<0.05);病例组不同性别患儿PCS和MCS比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表5)。病例组无共病患儿VT评分高于有共病者,差异有统计学意义(P<0.05);病例组有无共病患儿PCS和MCS比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表6)。病例组无虐待史患儿PCS和MCS高于有虐待史患儿,差异均有统计学意义(P<0.05,见表7)。

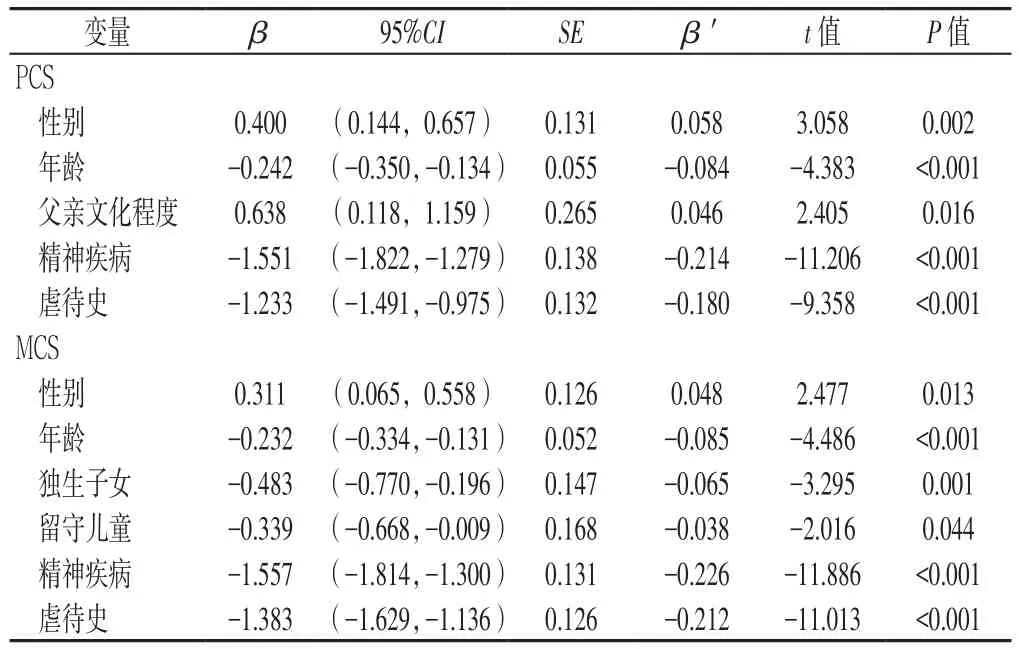

2.5 多元线性回归分析影响生活质量的因素 分别以PCS和MCS为因变量,以性别(赋值:1=男,2=女)、年龄、居住地(赋值:1=城市、郊区,2=农村)、独生子女(赋值:1=是,2=否)、父母文化程度(赋值:1=大专及以下,2=大学及以上)、家庭经济情况(赋值:1=非常富裕、富裕,2=一般、较差)、留守儿童(赋值:1=否,2=是)、精神疾病(赋值:0=无,1=有)、虐待史(赋值:0=无,1=有)为自变量进行多元线性回归分析,以α=0.05水准,结果显示:性别、年龄、父亲文化程度、精神疾病、虐待史是PCS的影响因素(F总=54.164,P<0.001),此模型可预测10%的儿童躯体生活质量水平;性别、年龄、独生子女、留守儿童、精神疾病、虐待史是MCS的影响因素(F总=58.495,P<0.001,见表8),此模型可预测12%的儿童心理生活质量水平。

表1 病例组患儿精神疾病诊断(诊断标准MINIKid)(例,n=828)Table 1 Prevalence of psychiatric disorders in 828 children diagnosed by MINIKid

3 讨论

本研究关注的人群是12~16岁青少年,青少年时期是身体和心理发展的重要时期,这一时期也通常面对着学习压力、人际关系、家庭关系等重大问题,承受了较多的压力和挫折,容易罹患抑郁、焦虑等精神疾病[21-22],这一时期的心境障碍、焦虑障碍及多动和行为问题突出,而罹患这些疾病又会严重损害思维、情绪、躯体功能状态,损害个人的社会功能并导致其生活质量降低[23]。本研究结果显示,与健康青少年相比,罹患精神疾病的青少年情感虐待、躯体虐待、性虐待、心理忽视评分升高,而两组躯体忽视评分比较无差异,其生活质量水平也明显降低。有研究提出受试者对躯体忽视和情感忽视评分的差异可能来源于社会经济地位,社会经济地位低的人群更多地体验到躯体忽视,而有较高经济地位水平的人对情感忽视更为关注[24],而本研究病例组家庭经济情况相对较差,与上述理论不符合,可能的原因是随着年龄增长,青少年时期自我感受更为敏感,更多地关注心理感受和变化,容易感受到心理方面的忽视。

表3 无虐待史组与有虐待史组PCS和MCS比较(±s,分)Table 3 Comparison of PCS and MCS scores between participants with a history of abuse and those without

表3 无虐待史组与有虐待史组PCS和MCS比较(±s,分)Table 3 Comparison of PCS and MCS scores between participants with a history of abuse and those without

组别 例数 PCS MSC无虐待史组 1 121 20.9±3.1 21.6±3.1有虐待史组 1 363 19.6±3.5 19.9±3.2 t值 10.302 12.568 P值 <0.001 <0.001

表4 无虐待史组、1种虐待亚组、2种及以上虐待亚组PCS和MCS比较(±s,分)Table 4 Comparison of PCS and MCS scores among participants experienced no abuse,those experienced 1 kind of abuse and those experienced 2 or more kinds of abuse

表4 无虐待史组、1种虐待亚组、2种及以上虐待亚组PCS和MCS比较(±s,分)Table 4 Comparison of PCS and MCS scores among participants experienced no abuse,those experienced 1 kind of abuse and those experienced 2 or more kinds of abuse

注:与无虐待史组比较,aP<0.05;与1种虐待亚组比较,bP<0.05

组别 例数 PCS MCS无虐待史组 1 121 20.9±3.1 21.6±3.1 1种虐待亚组 847 20.4±3.2 20.4±3.2 2种及以上虐待亚组 516 18.8±3.5ab 19.4±3.2ab F值 73.907 96.836 P值 <0.001 <0.001

表5 病例组不同性别患儿SF-12量表评分比较(±s,分)Table 5 Comparison of SF-12 scores in psychiatric disorders cases by sex

表5 病例组不同性别患儿SF-12量表评分比较(±s,分)Table 5 Comparison of SF-12 scores in psychiatric disorders cases by sex

注:SF-12量表其他维度评分比较差异均无统计学意义,未再展示

性别 例数 RP SF PCS MCS男 435 6.7±2.2 3.7±1.3 19.0±3.6 19.5±3.3女 393 7.0±2.2 3.9±1.2 19.2±3.5 19.8±3.3 t值 -2.162 -2.620 -1.135 -0.918 P值 0.031 0.009 0.257 0.359

表6 病例组有无共病患儿SF-12量表评分比较(±s,分)Table 6 Comparison of SF-12 scores in psychiatric disorders cases by history of comorbidity

表6 病例组有无共病患儿SF-12量表评分比较(±s,分)Table 6 Comparison of SF-12 scores in psychiatric disorders cases by history of comorbidity

注:SF-12量表其他维度评分比较差异均无统计学意义,未再展示

508 3.3±1.0 19.0±3.4 19.7±3.3有320 3.1±1.1 19.2±3.7 19.5±3.3 t值 2.701 -0.622 0.863 P值 0.007 0.534 0.388共病 例数 VT PCS MCS无

表7 病例组有无虐待史患儿SF-12量表评分比较(±s,分)Table 7 Comparison of SF-12 scores in psychiatric disorders cases by history of abuse

表7 病例组有无虐待史患儿SF-12量表评分比较(±s,分)Table 7 Comparison of SF-12 scores in psychiatric disorders cases by history of abuse

注:SF-12量表其他维度评分比较差异均无统计学意义,未再展示

348 19.9±3.2 20.5±3.2有480 18.5±3.7 19.0±3.2 t值 6.049 6.513 P值 <0.001 <0.001虐待史 例数 PCS MCS无

表8 PCS和MCS评分影响因素的多元线性回归分析Table 8 Multiple linear regression analysis of the factors influencing PCS and MCS scores

表2 对照组与病例组儿童基本情况、CTQ-SF评分及生活质量比较Table 2 Comparison of demographic data,CTQ-SF score and quality of life between the control group and the case group

关于童年期虐待,既往研究发现,遭受过父母虐待的青少年会有更高水平的焦虑、抑郁,会出现更多的攻击和违纪行为和具有更差的人际关系[25-26]。本研究发现有虐待史组青少年生活质量明显低于无虐待史组,并且有2种及以上虐待的青少年生活质量水平更低,提示虐待史对青少年身心健康有不容忽视的影响,临床健康评估和干预不仅要考虑既往儿童期虐待史经历,也要考虑程度。

本研究中,病例组有高达38.6%(320/828)的共病率,与既往流行病学调查数据大致相符[27],病例组有无共病患儿PCS和MCS比较无差异,仅VT评分无共病患儿高于有共病患儿。可能的原因是,罹患精神疾病本身对身心健康的损害要大于共病与否产生的区别,所以组间无差异;同样,性别对罹患精神疾病青少年生活质量也存在影响,表现在,女性患儿RP、SF评分高于男性,这与彭宁宁等[28]研究部分相符,但PCS和MCS无差异。可能与调查采用的评估问卷、受试者以及调查地区均不同有关。

本研究采用多元线性回归模型分析了PCS和MCS的影响因素,结果表明:性别、年龄、罹患精神疾病、虐待史均对PCS和MCS有影响,不同的是,父亲文化程度仅对PCS有影响,父亲文化程度较高的青少年的生理健康水平相对较高,与之前研究相符[28];而是否为独生子女和留守儿童仅对MCS有影响,与非独生子女和留守儿童相比,独生子女和非留守儿童拥有较高的心理健康水平。

综上所述,本研究采用计算机编程、匹配疾病与健康对照,采用大样本数据,较为全面系统地评估精神疾病患儿生活质量情况,以及童年期虐待史等对生活质量的影响。尚存在以下问题:首先,本研究虽然考虑了共病、虐待史等对生活质量的影响,但纳入的精神疾病患儿的疾病种类众多,不同种类疾病对生活质量的影响可能不同,下一步将细分疾病种类,分别探讨不同精神疾病对生活质量的影响,为临床康复干预提供更为细致和个性化的依据。其次,本研究未分析虐待史与疾病间以及其他家庭社会因素间的交互作用,未加入其他潜在的影响因素如养育方式、气质类型等;另外,本研究属于横断面调查,缺乏虐待史、疾病对于远期生活质量的影响,下一步可以据此采用纵向追踪研究,并考虑加入干预手段,评估干预对精神疾病患儿生活质量的改善。

作者贡献:罗学荣进行文章的构思与设计,研究的实施与可行性分析,负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责,监督管理;肖博、孟甜甜、何玉琼进行数据收集;肖博、孟甜甜进行数据整理,撰写论文;肖博进行统计学处理,结果的分析与解释,论文的修订。

本文无利益冲突。